В истории русской армии оклады своим солдатам впервые стал платить Петр Первый. Тарифная сетка была введена в 1711 году. Примечательно, что оклады офицерам были дифференцированы по национальному признаку — русские офицеры получали примерно в полтора-два раза меньше, чем иноземные. Так, например, русский прапорщик петровской армии зарабатывал 50 целковых, иноземный — 84; майор — 140 и 360, соответственно, полковник — 300 и 600 рублей. А вот оклады генералов были примерно сопоставимы — 1800 рублей получал русский генерал и 2160 — иноземный. И только генерал-фельдмаршалы получали 7000 рублей независимо от происхождения. Денежное довольствие солдат для того времени было сравнительно высоким.

Так, например, рядовой «полевой пехоты» получал почти 11 рублей в месяц, а оклад «гарнизонного рядового» составлял от 4 до 6,5 рубля в зависимости от разряда. Очень неплохо зарабатывали штабные. Так, денщик генерал-кригс-комиссара за чистку хозяйских сапог получал 10 рублей жалованья — почти столько же, сколько пехотинец в окопах. Извозчик генерала получал уже 12 рублей, писарь — 40, а канцелярист — целых 70, в полтора раза больше прапорщика.

Обеспечение столь дорогостоящей армии оказалось для петровской казны непосильной ношей. По документам, в 1701 году «государева казна была крайне малонадежна», поскольку доход России составил в этом году 3 миллиона рублей, а расход — два с половиной, 78 % из которых ушло на содержание армии. Учитывая «дефицит бюджета», Петр Первый нашел великолепный выход — флот и все полки были приписаны к губерниям, которым было велено содержать армию за счет местных средств.

Попросту говоря, солдат в петровской армии кормили крестьяне. Для содержания одного солдата пехотного полка требовалось собрать подушную подать с 35 душ, а для содержания кавалериста — с 50 душ. Численность русской армии в то время составляла 126 тысяч человек. 59 процентов из них приходилось на пехоту. Таким образом, на содержание армии уходила подушная подать, собранная с пяти миллионов крестьян.

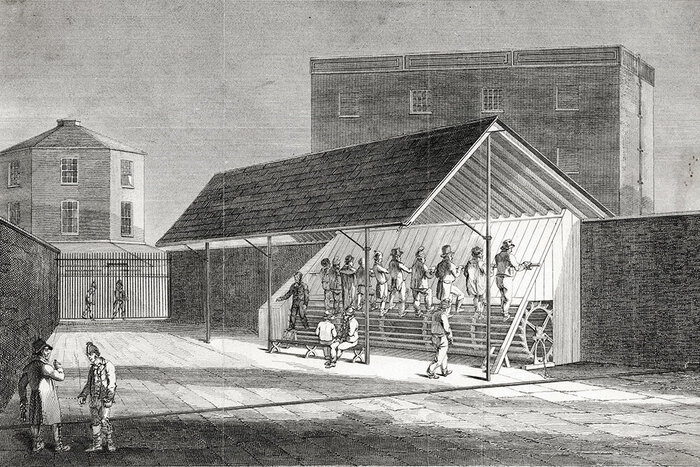

Обеспечением войск заведовали кригс-комиссариаты. Провиантским приказом и регламентом кригс-комиссариату от 10 декабря 1711 года поручалось: “наблюдать, чтобы все отпущенное из казны в полки находилось в полной исправности, для проверки комиссары имеют право устраивать смотры частям; контролировать все действия состоящих при губерниях войск; свидетельствовать годность вещей, поставляемых губернскими властями, соответствие их качества и цены установленным образцам; удостоверять законность порционов и рационов”. Кроме того, в состав полка входил офицер, ведающий всеми денежными делами.

Но сухопутная армия была не самой большой расходной частью военного бюджета. Больше всего денег съедал строящийся Петром флот. Так, в 1721 году на нужды флота была выделена треть всего российского бюджета — 1 миллион 200 тысяч рублей. Из этих денег на жалованье ушла ровно половина — 593 тысячи. Еще 218 тысяч — морской провиант и снаряжение, 129 тысяч было потрачено на заготовки кораблестроительных материалов, 50 тысяч на ремонт и 77 тысяч на прочие расходы.

Вообще, в те времена война для армии была прибыльным делом, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне. Своим Уставом император вводит выдачу офицерских порционов на время ведения боевых действий за границей. Их официальное предназначение — улучшение питания в походах, однако на деле порционы служили способом значительного повышения денежного довольствия военнослужащих, так как рационы были достаточно высокими. За один день заграничного похода офицеру полагалось дополнительно 820 грамм хлеба, полкило мяса, 250 грамм вина и три литра пива. Кроме того, каждому офицеру в сутки полагалось несколько порционов: прапорщику — 5, полковнику — 50, а генерал-фельдмаршалу аж целых 200.

Для снабжения же нижних чинов пищей войскам ежегодно отпускалось провиантское довольствие из расчета 4 копейки на бойца, или 17 рублей 68 копеек в год (вдвое меньше ежемесячной зарплаты писаря). Правда, солдатам полагались также еще и «мясные» деньги (72 копейки), и деньги на соль (24 копейки), но они были включены в оклад и отдельно не выдавались.

Кроме окладов Петр Первый ввел и систему премий и выплат. На поощрение военных побед он никогда не скупился, считая премирование отличившихся эффективным средством подъема боевого духа. Например, в русско-шведской войне за пленного неприятельского генерала выплачивалась премия в 2000 рублей, полковник оценивался в 1000 рублей, рядовой — в 5. За каждого убитого неприятеля русский солдат получал три рубля — деньги тоже немалые. А в 1702 году за победу русской армии под командованием Шереметева над шведами у деревни Эрестфер Петр наградил всех — от солдата до командующего. Исключительно щедрые награды последовали и за победу в Полтавской битве: Петр также не оставил без внимания ни одного солдата и офицера, выплатив им денежное вознаграждение от месячного до полугодового в зависимости от боевых заслуг и звания.

Последующие правители также активно использовали денежные премии в поощрительных целях. В честь победы над прусским королем Фридрихом II у Цорондорфа в 1759 году многие генералы были повышены в званиях и одарены крепостными крестьянами. Главнокомандующий фельдмаршал П.С. Салтыков получил бриллиантовый перстень, осыпанную бриллиантами табакерку и пять тысяч червонцев, генерал Фермор — перстень и 4000 червонцев, генерал Румянцев — 2000 червонцев.

Широко практиковались выплаты за успехи, боевые подвиги и тяжесть заграничных походов в Отечественной войне 1812 года. Собственно говоря, ни в одной войне, которую вела Россия до или после 1812 года, военнослужащие не получали столь значительные премии. Общая сумма наград и пособий за годы войны составила шесть миллионов рублей, что равнялось одной десятой части всех затрат на денежное довольствие. Например, за изгнание войск Наполеона и переход русской армией государственной границы всем без исключения военнослужащим был выплачен полугодовой оклад на общую сумму 4 миллиона рублей. На поощрения за выигранные сражения и на оказание медицинской помощи раненым офицерам ушло еще миллион рублей. Годовое жалованье гвардейских войск по вступлении их в Париж составило 400 тысяч рублей. Награды отличившимся на парадах и смотрах — 300 тысяч рублей. Награждение отдельных офицеров и генералов за их боевые подвиги — еще 300 тысяч.

Поощрялось также и взятие у врага трофеев. За каждое принесенное и годное к употреблению солдатское ружье и пару пистолетов выплачивалось единовременное вознаграждение в 5 рублей. А за найденные неприятельские пушки выдавалось по 50 рублей за штуку.

Самая большая премия за всю историю войн в регулярной армии была выплачена Александром I также в войне с Наполеоном. Помимо бессмертия и всемирной славы Михаил Илларионович Кутузов получил за Бородино 100 тысяч рублей. Сумма по тем временам просто космическая. Барклай-де-Толли получил за Бородино — 50 тысяч. Кроме них бриллиантовыми орденами, именным оружием и денежными премиями были награждены многие офицеры и солдаты.

В годы Первой мировой войны все действовавшие в армии выплаты были сохранены. Более того, были введены новые. Прежде всего весь офицерский состав получал увеличенный оклад жалованья, порционы и выплаты за поход. Каждой офицерской должности приказом министра присваивался разряд, согласно которому определялась сумма порционных денег. Максимальный их размер составлял 20 рублей в день (командир корпуса), минимальный — два с половиной (командир взвода). Кроме того, офицерам платили и так называемые «фронтовые» . Так, главнокомандующий армиями фронта получал 12 тысяч рублей в год, командарм — 8 тысяч, главный начальник снабжения армии — 5 700 рублей.

Интересно, что в Первую мировую пленным офицерам выплачивалось жалованье за время нахождения в плену лишь при условии, что они не перешли на военную службу к неприятелю. Семьям военнопленных офицеров выплачивалась половина жалованья и столовых денег, квартирные деньги в полном размере и пособие на наем прислуги, если оно было положено офицеру до пленения.

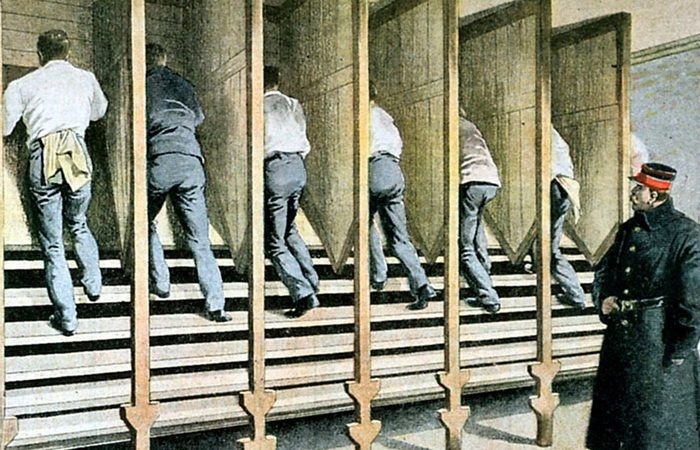

А вот солдатам опять ничего не платили. Помимо бесплатного обеспечения низшие чины получали лишь незначительное денежное содержание, на которое можно было купить лишь кое-какие предметы первой необходимости.

Зато неплохо платили сверхсрочникам. Оклад им устанавливался по шкале окладов солдат срочной службы, но выплачивалось еще и так называемое добавочное жалованье — от 280 до 400 рублей в год в зависимости от звания и срока службы. Плюс единовременное пособие — за два года службы 150 рублей, за десять лет унтер-офицерам — 500 рублей. Также выплачивались и деньги за поднаем жилья в размере половины от норм офицерского состава. Так что контрактники на Первой мировой деньгами были вполне обеспечены.

Выплата боевых была введена командованием Красной Армии и в Гражданскую войну. Так, например, согласно приказу Реввоенсовета от 1.05.1918 «обыкновенный взводный и квартирмейстер» получал 300 рублей, тогда как «боевой взводный» — 350. Командир роты — 350 и 400 рублей соответственно. И только солдаты получали одинаково что на передовой, что в тылу — 50 рублей плюс натуральное довольствие.

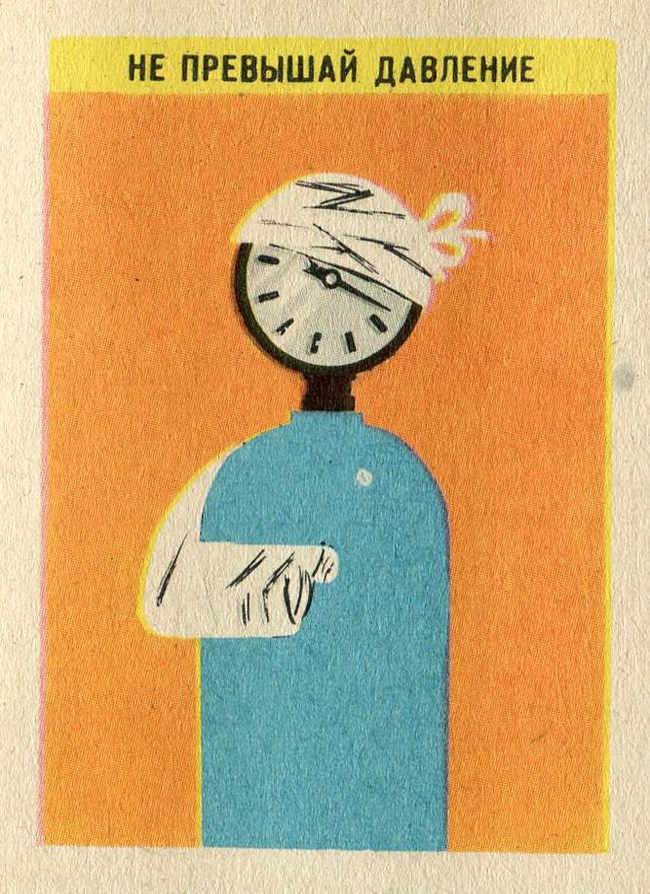

В 1940 году в перечне военных расходов появляется наградной фонд для выплаты премий за экономию горючего, безаварийность полетов, отличную боевую подготовку и дисциплину. Тогда же командование вводит и разделение доходов в зависимости от технической оснащенности рода войск для поощрения службы в «сложных» войсках. И в этом случае пехотный Ванька-солдат получал меньше всех. Но основное развитие денежные оклады получили, как ни странно, с началом Великой Отечественной.

Владимир Карпов, Герой Советского Союза, писатель:

«За всю войну я ничего не получал, хотя и подбивал танки. Я привел 79 языков и ни рубля ни за одного не получил. Это не полагалось. Это работа моя была. Была норма — за 25 языков давали Героя. Меня трижды представляли, а наградили один раз. Вернулась резолюция: «Вы думаете, кого представляете?» Я год назад был враг народа, а теперь Герой. За орден Ленина и за Звезду — 50 руб., Красного Знамени — 25 руб. На эти деньги можно было купить не очень много, это были небольшие деньги. Эти ежемесячные прибавки после войны сразу отменили. А в штрафбате вообще ничего не полагалось. Вообще, солдаты деньги на руки не получали. Я стал офицером, тут же написал аттестат матери и опять ничего не получал на руки».

ЭТА ВОЙНА была самой страшной войной нашей страны. Она велась не ради политических интересов, а ради выживания всего народа, сохранения нации как таковой. Казалось бы, в этом случае говорить о плате солдатам неуместно — либо ты побеждаешь и выживаешь, либо погибаешь, а вместе с тобой и весь твой род. Но, как ни странно, именно во время Великой Отечественной были разработаны те принципы денежных расчетов с военнослужащими, которые действуют и по сей день.

В 1941 году рядовой Советской армии получал от 6 до 11 рублей в зависимости от срока службы. «За войну» солдат получал уже вдвое больше — до 22 рублей. У сверхсрочников были свои оклады. Минимальная зарплата тогдашнего «контрактника» была 140 рублей, максимальная — 300. В артиллерии и танковых войсках приплачивалось еще по 25 рублей за «технику». По мирному времени сумма выходила неплохая. Но с началом войны деньги полностью потеряли свою стоимость. Чтобы понять порядок цифр, надо сказать, что буханка хлеба стоила тогда 200-300 рублей. Кусок мыла — 50 рублей.

Через неделю после вторжения немцев всем солдатам и офицерам без исключения было выплачено единовременное пособие в размере одного оклада. Тогда же вводятся и выплаты компенсаций семьям погибших. Самым бесправным опять оказался пехотинец. Семье погибшего бойца из четырех человек (вдова и трое детей) платили пенсию в 200 рублей — ровно на буханку хлеба. Семье из двух человек — 100 рублей. Это в городе. В деревне суммы уменьшались вдвое.

А вот семьям погибших офицеров выплачивались уже относительно крупные деньги. По постановлению Совета Народных Комиссаров от 28 апреля 1943 года вдовам генералов выдавалось единовременное пособие от 50 до 100 тысяч рублей, семьям подполковников и майоров — от 10 до 20 тысяч. Причём получить компенсации могли семьи всех погибших, умерших или пропавших без вести офицеров начиная с 22 июня 1941 года. Только за вторую половину 1943 года пособие было выплачено почти восьми тысячам семей. Существовали пенсии и за потерю трудоспособности. Инвалид войны 1-й группы получал три четверти оклада (рядовой пехоты — 4 р.50 коп. или 20 грамм хлеба), 2-й группы — половину оклада (10 грамм хлеба).

С началом войны оклады остались прежними, но добавились так называемые «полевые». Минимальный оклад командира взвода составлял 625 рублей (2 буханки хлеба), командира роты — 750 (2 буханки и кусок мыла), батальона — 850, полка — 1200, дивизии — 1600, командира корпуса — 2000 рублей (10 буханок хлеба). В архивах сохранился уникальный документ — раздаточная ведомость Северного флота за ноябрь 1943 года. Под номером один стоит командующий Севфлотом прославленный адмирал Головко. Его оклад составлял 6755 рублей. Из них 600 рублей было отчислено на заем, еще 600 удержано на аттестат и выдано на руки 5555 рублей (27 буханок и кусок мыла). Сопоставимую сумму получал только начальник пятого отдела фронта — 5345 рублей.

«Полевые», кстати, как и во второй чеченской, начислялись только за фактическое пребывание на фронте. Но на руки деньги не выдавались. Их в добровольно-принудительном порядке переводили в Фонд обороны. За годы войны было перечислено 8,4 млн. рублей и приобретено облигаций на 11 млн. рублей. Это около 20 процентов всех средств, собранных для победы.

Свои деньги офицеры предпочитали отправлять семьям в тыл. Для этого родственникам выдавались специальные денежные аттестаты, по которым в военкоматах выплачивалась зарплата офицера. Аттестат был не только материальной поддержкой семьи, но и связующей ниточкой между солдатом и его близкими. С началом войны очень многие офицеры потеряли связь со своими эвакуированными семьями и именно через финансовое управление смогли найти близких. С помощью картотеки удалось установить адреса 147 тысяч семей и найти более чем 50 тысяч семей погибших и пропавших без вести солдат.

Из письма старшего лейтенанта Николая Калининского: «С 1 января нахожусь в непрерывных боях за освобождение города Ленина.. Пишу неразборчиво, спешу, так как здесь не позволяет обстановка, стоит непрерывный гул, который можно услышать только летом во время большой грозы. Деньги, Ирочка, 700 рублей, тебе переведены, и ты должна их получить… …Да, поздравляю дочку с днем рождения, но, к сожалению, ей подарка послать не смог. Ты уж ей там что-нибудь купи…. Теперь, Ирочка, я тебе писал в одном письме, что тебе переведено 1000 рублей, но я сегодня узнал, что не 1000, а 350 р., а остальные начфину не выдали, наверное, дадут числа 15, и он сразу же тебе переведет. И я еще получу и тебе переведу дополнительно. Я покуда жив и здоров. Но снаряды рвутся около нас. У меня в роте одного курсанта убило, а другой умер. Похоронили на обрыве и поставили столбик». Николай Калининский погиб 22 марта 1943 года в двух километрах от деревни Вороново, в боях за Ленинград. Дочь он так никогда и не увидел, даже на фото. Лишь в 1975 году семья получила извещение, что он похоронен в братской могиле на станции Назия Волховского района...

Михаил Борисов, Герой Советского Союза. В бою под Прохоровкой подбил 7 немецких танков, восьмой подбил его. Занесен в Российскую Книгу рекордов Гиннесса как человек, подбивший наибольшее количество танков в самом крупном танковом сражении:

«Мне выплатили все — по пятьсот рублей за семь танков. А вот восьмой не засчитали — он не загорелся, а просто остановился, но причина была не ясна. Поэтому я говорю, что подбил семь с половиной танков. А за семь штук я получил. Деньги, правда, выдали намного позже, после госпиталя уже. Но эти деньги — они же ничего не стоили. А потом было такое правило — личные деньги отдавались в Фонд обороны. Я вот знаю, что у нас платили. У нас был случай. В 1942 году за Доном сбили немецкий самолет, но нам не заплатили ни копейки, потому что стрелял весь полк. А попала всего одна пуля и прямо в сердце пилоту. И кому платить? Да тогда никто и не ждал этих денег. Важнее была наша общая задача. Но деньги цены не имели, только у местных жителей можно было купить табак, может, молоко. Но цены были дикие. Хлеб стоил что-то около 500 рублей. Бутылка водки, я это точно запомнил — 800 рублей. За Героя и ордена я получил деньги только в 1944 году».

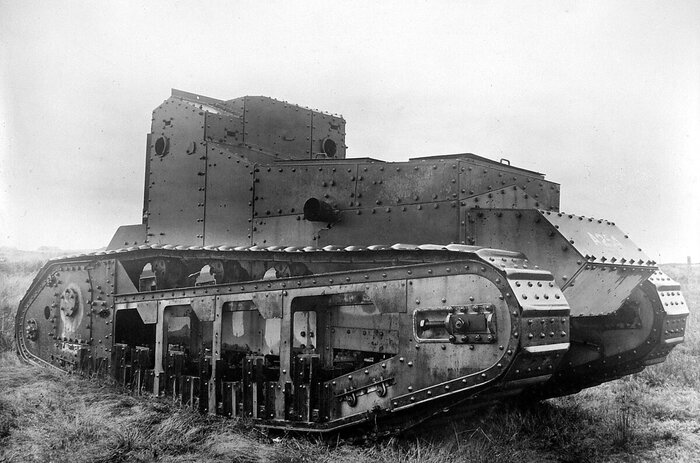

Помимо окладов была сильно развита система премий и выплат. Премии выплачивались за быстрый и качественный ремонт танков, за сбор и отправку стреляных гильз, за сбор стальных шлемов, резины и ящиков из-под патронов (один ящик стоил один рубль), сбор и отгрузку черных и цветных металлов и бронекорпусов. Так, 13 сентября 1943 года командиру 33-го отдельного батальона по сбору трофейного имущества было выдано 20 000 рублей на выплату премий, а командиру эвакопоезда номер 3 по вывозу тяжеловозов — 10 000. А с 1942 года устанавливалась денежная награда бойцам, сумевшим эвакуировать с территории противника выведенный из строя танк. За КВ платили 5000 рублей, Т-34 стоил 2000, Т-60 и Т-70 — 500 рублей (для сравнения, новый Т-34 стоил в том году 135 тысяч, а капитальный ремонт КВ — 15 тысяч рублей). Параллельно были введены премии за быстрый и качественный ремонт вооружения, а также сдачу уничтоженных советских и немецких танков и другой техники в металлолом.

Самые большие премии и выплаты во время войны были в элитных войсках того времени — авиации. За сбитый вражеский самолет летчик-истребитель получал тысячу рублей. За успешные штурмовые действия — 1500 за пять вылетов, 3000 за 25 вылетов и 5000 за сорок вылетов. За уничтожение самолетов противника на аэродромах от 2000 до 5000 тысяч рублей, в зависимости от количества вылетов. В бомбардировочной и штурмовой авиации каждый член экипажа получал по тысяче рублей за 5 ночных и 10 дневных вылетов и по три тысячи за 20 и 30 вылетов, соответственно. За исторический налет на Берлин сумма была увеличена вчетверо. Самые большие премиальные выплачивались за потопленный миноносец или подводную лодку — 10 000 рублей.

В наземных войсках тоже были свои выплаты за уничтоженную технику противника. За каждый подбитый танк наводчик, командир орудия и механик-водитель танка получали по 500 рублей, остальные — по 200. Такие же деньги платились и расчету противотанкового ружья. При подрыве танка гранатами или «коктейлем Молотова» солдату полагалась премия в 1000 рублей или полторы тысячи на всех равными долями, если танк был уничтожен коллективно. По приказу номер 0387 по Северо-Западному фронту все в том же 1943 году премии за подбитые танки составили 376 тыс. рублей. Только вот премии эти опять же практически никогда не выплачивались. По результатам проверки финуправления Наркомата обороны, в 36-й танковой бригаде за апрель 1945-го так и не были выплачены деньги за 75 танков и 45 самоходок «Фердинанд». Такое же положение было и во 2-м гвардейском корпусе (18 танков), 25-й стрелковой дивизии (25 танков) и всех остальных частях. Это было нормой — командиры попросту не оформляли документы на премии — не до этого было. Да и платить за войну тогда не считалось нормой — не за деньги же воевали, в конце концов, а за жизнь.

Надбавки к окладу были и в частях особого риска. Так, десантникам за каждую операцию полагалось по 500 рублей. Истребители танков на «сорокапятках» получали двойной оклад. Только деньги эти зачастую выплачивать было уже некому — расчеты «сорокапяток» жили один-два боя. Двойной «гвардейский» оклад платили и в гвардейских частях, а для пропаганды и развития снайперского дела также начисляли надбавки — ефрейтор-снайпер получал втрое больше пехотинца — 25 рублей, а сержант третьего года службы — уже 200. За убитых противников снайперам не платили.

Ни за ранения, ни за контузии, плен, истязания в концлагерях, уничтожение имущества и тому подобное деньги не выплачивались. Полстраны было разрушено, какие уж тут выплаты! Раненые получали оклад согласно аттестату, а так как с аттестатами в госпитали прибывали всего семь процентов солдат, то всем раненым, как правило, платили минимальные 8 руб. 50 коп. Офицеры в госпиталях денег не получали вообще. Пожалуй, ключевую роль в обороне Москвы сыграло ополчение. Потери того периода войны так окончательно и не подсчитаны и, наверное, не будут подсчитаны уже никогда. Положение на фронте было катастрофическим, немцы подошли вплотную к столице. Разговоры о деньгах были почти кощунством. Однако за ополченцами за все время пребывания на фронте сохранялась их средняя заработная плата плюс надбавки от 20 до 75 рублей в зависимости от должности.

Командирам и начальствующему составу партизанских отрядов также выплачивалась средняя заработная плата по бывшему месту работы, но не меньше 750 рублей командиру отряда, 600 рублей — замкомандира и по 500 рублей командирам взводов, рот и отдельных групп. Понятно, что деньги в мешках с самолетов не сбрасывали — они также выплачивались семьям, или же партизан мог получить их по возвращении на Большую землю. Понятно, что хотя бы минимальный прожиточный уровень эта «бухгалтерия войны» своим солдатам обеспечить не могла. Но справедливости ради нужно заметить, что в такой войне, как Великая Отечественная, этих денег могло не быть вовсе. Тогда государство свой контракт старалось выполнять, хотя он был и не обязательным.