Лига историков

Государство Урарту. (часть 1)

Этноязыковой состав Армянского нагорья на рубеже II-I тыс. до н. э.

Население Урарту было этнически неоднородным, однако официальным языком (языком клинописых текстов) правящей элиты Ванского царства был урартский. Среди исследователей существует консенсус о вероятном распространении урартов по Армянскому нагорью из района современного Ревандуза, где располагался древний город Мусасир. Вероятно, этот город находился на территории первоначального расселения этого племени.

Скудность археологического материала и отсутствие письменности у других «племён Наири» не позволяет говорить уверенно об их происхождении. Исследователи считают вероятным наличие в Урарту как оседлого, так и кочевого населения и с разной степенью достоверности предполагают наличие различных групп мигрантов в Урарту с юго-востока, северо-востока и запада. Вместе с этим несомненно, что Урарту включало в себя большой массив хурритского населения, которое преобладало в царстве Митанни.

Отдельно и глубоко изучался вопрос о происхождении протоармянских племён в составе Урарту, то есть племён — носителей протоармянского языка. Этногенез армян представлял интерес для исследователей в из разных стран. Согласно миграционно-смешанной гипотезе, протоармянские племена (вероятно, мушки) мигрировали на Армянское нагорье с запада и осели на территории исторической Армении до образования государства Урарту — в конце II тыс. до н. э. (на территории современной турецкой провинции Малатья на месте исторической Мелитены). В армянской историографии преобладает тенденция говорить об автохтонности армян на Армянском нагорье в области Хайаса.

Образование царства Урарту (конец IX вв. до н. э.)

По мнению ряда исследователей (в частности, Б. Б. Пиотровского), древнейшее известное упоминание Урарту встречается в надписях ассирийского царя Салманасара I (Шульману-ашареду I, годы правления 1280—1261 гг. до н. э.). Из текстов можно сделать вывод, что «цари Уруатри» в этот период находились в длительном военном противостоянии с Ассирией, причём организованные военные кампании ассирийцев регулярно приносили им успехи в войнах с урартами. Более сильные в тот период ассирийские войска, как правило, преследовали грабительские цели, главной целью набегов на Урарту являлся захват ценностей и угон скота.

Один из военных походов ассирийцев описан от имени Салманасара I так:

Когда Ашшур, мой владыка, чтобы его почитали, избрал меня законно и для правления черноголовыми дал мне скипетр, меч и посох и даровал мне законный венец владычества, — в то время, в начале моего первосвященства возмутились против меня Уруатри; воздел я руки к Ашшуру и великим богам, моим владыкам, устроил сбор моих войск. К хребтам (?) гор их могучих я поднялся. Химме, Уаткун, Баргун, Салуа, Халила, Луха, Нилипахри и Зингун — 8 стран и их ополчения я победил, 51 их поселение я разрушил, сжег, похитил их полон, их имущество; всех Уруатри я склонил к ногам Ашшура, моего владыки, в три дня; я отобрал их потомство, захватил (?) и забрал себе для службы и для работы; тяжкую подать гор я наложил на них навеки….

Однако, несмотря на всю заманчивость признания существования урартского государства уже в 1-й половине XIII века до н. э. на основании ссылки Салманасара I на землю Уруатри, в настоящее время не обнаружено убедительных свидетельств существования царства Урарту до IX века до н. э. Об этом, в частности, говорит тот факт, что большинство исследованных урартских поселений не были заселены ранее начала известной нам истории Урарту. Кроме того, как справедливо заметил И. М. Дьяконов, термин Уруатри в приведённой победной реляции Салманасара I употребляется в качестве обозначения племени или народа, а вовсе не страны или государства.

Перечисление нескольких «стран Уруатри» в сочетании с упоминанием многочисленных «царей Уруатри» и «царей Наири» свидетельствует, по мнению исследователей, о том, что в этот период Урарту ещё не было единым государством, а представляло собой союз родственных племён.

Исследователи Урарту считают, что именно Ассирия своими действиями способствовала возникновению государства Урарту на Армянском нагорье. Желание местного населения защититься от грабительских набегов ассирийцев способствовало возникновению союзов племён, а со временем и государственного образования. Природные богатства Армянского нагорья изначально создавали экономические предпосылки для возникновения здесь государства, однако военно-политические предпосылки и, соответственно, возможность создать такое государство появились только в железном веке: эффективно противостоять грозной ассирийской армии для местного населения стало возможным только после того, как технология обработки камня железными орудиями позволила возвести многочисленные оборонительные крепости на Армянском нагорье.Первым царём Урарту стал Арам, однако в 858—856 годах до н. э. ассирийский царь Салманасара III совершил поход против Араратского царства. Салманасар III разрушил первые столицы Урарту — города Сугунию и Арзашкун, точное местонахождение которых не установлено.

Ассирийский барельеф времён Салманасара III Фрагмент бронзового барельефа с изображением ассирийского войска, одержавшего победу над урартами ок. 858 года до н.э, под командованием Салманасара III в битве у берегов озера Ван. Барельеф шириной 27 см использовался как украшение ворот.

Надпись на барельефе: «Изображение моё у моря страны Наири я поставил, жертвы богам моим я принёс». Следующая попытка прошла более успешно: около 844 года до н. э. во главе Урарту встал Сардури I (сын Лутипри), который возвёл новый урартский столичный город Тушпу на восточном берегу озера Ван и создал целую сеть оборонительных крепостей на подступах к столице. Со времени правления ассирийского царя Салманасара III ассирийские и урартские источники свидетельствуют о централизации власти в Урарту и возникновении урартской царской династии. Выбор места для столицы, по-видимому, был связан с тем, что на месте Тушпы существовал древний культовый центр поклонения урартскому богу солнца, Шивини. У западного подножья Ванской скалы сохранилась крепостная стена, сложенная из крупных привозных камней, достигающих 6 м в длину и 1 м в высоту. На этой стене сохранились надписи на ассирийском языке, свидетельствующие о постройке крепости царём Сардури, сыном Лутипри.

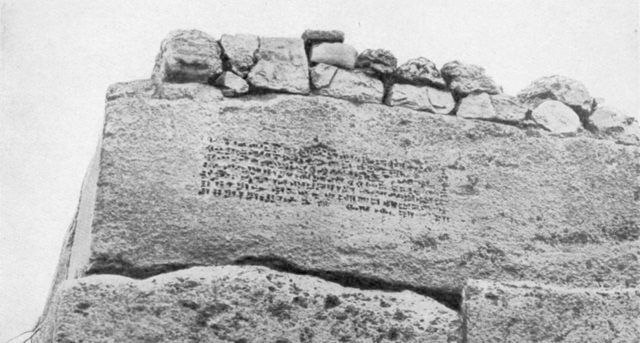

Остатки крепости, построенной Сардури I. Фотографии Русского археологического общества, 1916 г.

Перевод надписи: Надпись Сардури, сына Лутипри, царя великого, царя могучего, царя вселенной, царя страны Наири, царя, который равного себе не имеет, пастыря достойного удивления, не боящегося сражений, царя, склонившего непокорных ему. Сардури, сын Лутипри, царь царей от всех царей подать принял. Сардури, сын Лутипри, говорит так: «Я этот известняк из города Альниуну доставил, я эту стену воздвиг».

При Сардури I ассирийские набеги уже не могли достичь столицы Урарту, а лишь тревожили южные окраины страны. Хотя при непосредственном столкновении урартская армия проигрывала ассирийской, построенные урартами крепости уже не давали возможность ассирийской армии проникать далеко вглубь страны. Кроме этого, ассирийцам усложнял задачу суровый зимний климат Армянского нагорья, все наступательные компании они могли проводить только в летнее время и теперь были вынуждены нести с собой тяжёлые осадные орудия. В таких условиях мощности ассирийской армии хватало лишь на небольшие успехи. Могущество Ассирии в регионе стало подходить к концу, наступал расцвет новой силы на Ближнем Востоке — объединённого Урарту.

А они как ломанутся! (с) [короткопост]

Автор: Дима Шуман.

Обложки американских "двухпенсовых" романов 60-х годов это, в целом отдельным вид искусства, над которым можно угорать часами. Они публиковались в просто огромных количествах (и как вы понимаете, не в пользу качества) и описывали в основном приключения мужицких мужиков, героически геройствующих во имя борьбы с фошистами, японцами, мафией или зловещими каннибалами, с неизменным спасением скудно одетых блондинок (или совсем уж нескромно раздетых туземок). Но даже среди этого бессмысленного и беспощадного треша нашлось направление, кроющее все остальные, как бык овцу — тема схватки ГГ с дикими зверями.

Поскольку романы выходили чуть не еженедельно (и без всяких этих ваших нейросетей), тигры, львы, волки, шакалы и прочие банальности быстро себя исчерпали. Читателю подавай экзотику, поэтому авторы (а следом и художники) взялись за разномастных змей, пираний, обезьян (ладно, они реально бывают очень агрессивными, особенно в стае), осьминогов (контакты с Японией не прошли даром?), опоссумов (эээ?), крабов... Так стоп, крабов? Что нужно делать, чтобы на тебя напала стая крабов?

Дальше - больше. В какой-то момент эти ребята походу начали просто наугад (а то и на спор) тыкать в справочник Брема. Иных версий, почему на обложках оказались кровожадные игуаны (травоядные вообще-то), муравьеды, хорьки или белки-летяги (?!!!) я представить не могу.

Но когда на героя набросилась стая бешеных черепах…

Любовь по уставу. Как женились офицеры до революции1

Сегодняшний пост – продолжение рассказа о быте и нравах дореволюционных офицеров. На этот раз речь пойдет о брачных узах. С одной стороны на этот важный вопрос накладывало опечаток законодательство, ведь государству до всего было дело, включая личную жизнь. С другой стороны – более прагматичные соображения, ведь семейная жизнь требовала расходов.

Законодательство менялось не раз. В 1722 году обер-офицерам флота запретили жениться «без указа» под страхом трех лет каторжных работ (правда, были ли реальные приговоры нарушителям, неизвестно, ведь за дуэли обещали вообще вешать, но известных прецедентов не было). В 1764 году правило распространили на обер-офицеров пехоты, в 1766 году офицеров кавалерии. При этом полковые командиры были обязаны тщательно следить за «материальным обеспечением и пристойностью браков офицеров». Император Павел I в 1800 году предписал всем генералам, штаб- и обер-офицерам испрашивать разрешение на брак лично у него. Офицеры, находившиеся вдали от столицы, в условиях бюрократии ждали ответа подолгу. Много подобных документов хранится в Российском государственном военно-историческом архиве. Сохранился, например, такой рапорт:

«Его Императорскому Величеству

от Его Императорского Высочества

Цесаревича и Великого князя

Константина Павловича

РАПОРТ

Высочайше вверенного мне лейб-гвардии Конного полка полковник граф Ожаровский 1-й просит позволения жениться на разведенной с генерал-майором графом дер Паленом Марье Павловой, урожденной Скавронской. О чем Вашему Императорскому Величеству представляю.

Константин

№ 653

С.-Петербург

Декабря 31-го дня 1806 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ: «Позволить»

Сестры Марья и Екатерина Скавронские были влюблены в 25-летнего генерал-майора, шефа Изюмского гусарского полка графа Павла Петровича фон дер Палена. Тот выбрал Марью и после свадьбы увез ее в Волынскую губернию, где стоял его полк. Вдали от столицы и светских развлечений жена впала в уныние, любовная лодка быстро разбилась о быт, и сразу после рождения дочери Юлии она подала на развод. Для обычного человека получить развод было почти невыполнимой миссией, но ей пошли на встречу. Новым ее избранником стал польский аристократ граф Адам Петрович Ожаровский, командир эскадрона в лейб-гвардии Конном полку, герой сражения при Аустерлице. Сестра Екатерина вскоре вышла замуж за прославленного генерала Петра Багратиона. Считается, что брак был заключен по желанию Павла I, который верил, что оказывает Багратиону услугу, так как семья Скавронских была богатой и влиятельной. Однако приданое 18-летней красавицы оказался намного меньше ожидаемого, а ее расточительный образ жизни привел к тому, что Багратион наплодил долгов и вынужден был продавать свои деревни. Супруги жили большей частью раздельно, Екатерина позже переехала за границу и, по слухам, даже была русской шпионкой, но это уже другая история.

При выдаче разрешений учитывалось финансовое положение потенциального жениха. Жалованье офицеров было небольшим, поэтому требовалось убедиться, что офицер сможет обеспечить семье приемлемый образ жизни. В некоторых случаях офицеру шли навстречу, если он мог доказать, что женитьба наоборот пополнит его бюджет. На знаменитой картине А. П. Федотова «Сватовство майора» как раз такая ситуация: бедный офицер решил жениться на дочери богатого купца. В 1866 году было точно зафиксировано требуемое от потенциального жениха в погонах обеспечение (реверса) — не менее 250 рублей чистого годового дохода. В этих же правилах было прописано, что офицер не мог жениться, пока ему не исполнится 23 года. Позднее эти правила были подтверждены и развиты законом от 7 февраля 1881 года и другими документами, принимавшимися в 1887, 1901–1906 годах. По-прежнему сохранялись названные возрастные ограничения и внесение реверса офицерами, получающими до 1200 руб. в год, а с 1901 года и вообще всеми офицерами, получающими менее 1200 руб. в год, независимо от возраста (т. е. практически всеми офицерами до командира роты). Сумма реверса была повышена. С 1903 года внесения реверса стало необязательно для офицеров от 28 лет и старше. В Первую мировую войну на отсутствие реверса смотрели сквозь пальцы.

Также учитывалась сама личность невесты. Если ее моральный облик или происхождение вызывали сомнения, то согласия на брак не давали. Требования к происхождению могли быть разными. Провинциальному армейскому офицеру могли запретить жениться на крестьянке или, например, внебрачной дочери дамы сомнительного поведения. Гвардейскому офицеру могли запретить жениться даже на дочери богатого купца. Из воспоминаний генерала А. Игнатьева: «Куропаткин нашел себе двух представителей самых блестящих гвардейских полков. Правда, этим людям пришлось лишиться гвардейских мундиров из-за женитьбы на дочерях московского купца Харитоненко, однако имена были блестящие: кавалергард князь Урусов и лейб-гусар Стенбок». Однако Игнатьев упоминает и обратную ситуацию. «Первым русским высоким гостем, посланцем самого царя во Францию, явился свиты его величества генерал-майор князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон. Соединение в одном лице двух титулов и трех фамилий объяснялось очень просто: у последнего из рода князей Юсуповых, предку которого Пушкин посвятил стихотворение "Вельможа", была единственная дочь - наследница, между прочим, и великолепного подмосковного имения Архангельское. Она была не столь красива, сколь прелестна с седеющими с ранних лет волосами, обрамлявшими лицо, озаренное лучистыми серыми глазами, словом, она была такой, какой изображена на знаменитом портрете Серова. В молодости княжна "выезжала в свет", то есть танцевала на всех петербургских балах высшего общества. Все ее товарки давно повыходили замуж, но красивой княжне никто не смел сделать предложения: богатыми невестами, конечно, не брезгали, но Юсупова была уже настолько богата, что гвардейцы, даже самые знатные, опасались предлагать ей руку из боязни запятнать себя браком по расчету. Каким-то друзьям удалось, наконец, убедить одного из кавалергардских офицеров, хоть и недалекого, но богатого и носившего уже двойную фамилию Сумароков-Эльстон, жениться на Юсуповой. Неглупая и очаровательная супруга сделала карьеру этого заурядного гвардейца, но ума, конечно, ему придать не смогла».

Полковые дамы на праздновании 100-летнего юбилея 1-го Финляндского стрелкового полка 1911 , Финляндия, Варсинайс-Суоми, Турку

Нежелательной невестой могла быть актриса, танцовщица, певица. Анастасия Вяльцева стала одной из самых известных артисток своего времени и миллионершей, но препятствиями к браку с офицером конной гвардии Василием Бискупским было ее крестьянское происхождение, карьера певицы и то, что, по слухам, успехом она была обязана в том числе богатому покровителю, на тот момент уже умершему. Не помогали даже щедрые пожертвования в пользу раненых и работа сестрой милосердия в полевом госпитале во время Русско-японской войны. В итоге пара поженилась тайно и факт этот не афишировала. Обязанность проверять потенциальный брак на соответствие необходимым критериям после 1808 года была возложена на командующих армиями и корпусами, после 1849 года — на командиров полков.

При равных доходах выйти замуж за офицера было престижнее, чем за штатского. Часто офицеры женились на дочерях других офицеров, нередко однополчан. В воспоминаниях тульского дворянина Андрея Болотова встречается другой вариант. Его сестра вышла замуж за будущего офицера, который в тот момент начинал с нижнего чина (как и большинство офицеров того времени), а отец, командовавший полком, помог зятю быстрее стать офицером. «Между тем большая моя сестра была уже совершенная невеста, ей шел уже тогда девятнадцатый или двадцатый год, следовательно, и выдавать замуж ее было уже время. Родители мои начинали уже о том заботиться, и не столько отец, сколько мать. Имея двух дочерей, а приданое за ними очень малое, не могла она, чтоб не беспокоиться и тем не тревожить завсегда дух моего родителя… Комиссию, которая поручена была отцу моему, отправлял он с таким успехом и столь порядочно, что заслужил от всех похвалу и благодарение; сверх того, за хорошие свои поступки и благоразумное поведение сделался он любим и почитаем во всем городе и уезде. Все дворяне и лучшие в городе люди в самое короткое время сделались ему друзьями, а сие самое служило ему основанием счастью сестры моей и важной пользе всей нашей фамилии <…> В самое сие время случилось приехать в сей уезд одному тутошнему молодому и богатому дворянину; он выпросился из полку на короткое время, чтоб побывать в доме, в котором не был почти ни однажды после смерти отца своего. Не успел он приехать, как родственники начали его принуждать, чтоб он женился, и предлагали в невесты сестру мою. Они представляли ему, что хотя сестра моя небогата, но дочь хороших родителей и имеет нрав изрядный; а более всего хотелось им, чтоб она поправила его состояние и хозяйство, которое по молодости его и по долговременной отлучке очень расстроено и упущено было. Таковые представления убедили наконец сего молодого дворянина; он согласился на их желание и начал искать случая видеть сестру мою. Он скоро его нашел, и она ему понравилась, и для того начал тотчас сватание, не требуя никакого приданого. Легко можно заключить, что таковое предложение не могло противно быть отцу моему; он хотя и находил некоторые затруднения в рассуждении низкого чина, в котором сей молодой дворянин, служа в рижском гарнизоне, находился, а паче того в рассуждении некоторых повествований о его тамошней жизни, однако первое почитал не за великую важность, а последнему верил и не верил, ибо знал, что никакое сватание без опорочиваниев не проходит. Да хотя бы все сказанное и справедливо было, так можно было приписывать то молодости, почему и надеялся его исправить, переведя его в свой полк и имея всегда при себе, и для того без труда на требование его согласился. Таким образом просватана, сговорена и выдана была сестра моя замуж. Свадьба была тут же в городе, где зять мой имел у себя небольшой каменный дом. Сие происходило в августе месяце 1744 года, и отец мой в своей надежде не обманулся: он получил себе достойного зятя и был сим случаем доволен. Одним словом, сестра моя замужеством своим была счастлива и получила мужа, который был неглуп, хорошего нрава, имел чем жить, а что всего лучше, любил ее как надобно, и она не могла ни в чем на него жаловаться. Мы дали за нею небольшое приданое, которое состояло только в нескольких семьях людей и в нескольких стах наличных денег, ибо деревень имел зять мой и своих довольно, почему не столько приданое, сколько человек был ему нужен. Он был из фамилии Неклюдовых и назывался Василием Савиновичем <…> Наконец, в начале 1746 года окончил отец мой благополучно свою комиссию и принужден был возвратиться к полку своему, который находился тогда в Эстляндии. Чего ради, отпустив мать мою с нами в свою деревню, в которой мы во все сие время, следовательно, давно уже не были, отправился сам к полку и стоял с оным лето на реке Зале близ Пернова, в Эстляндии, между которым временем перевел он зятя моего из рижского гарнизона к себе в полк и старанием своим произвел его в офицеры». Сам Болотов женился, выйдя в отставку, а жену ему нашла сваха.

На возможность вступить в брак влияло много факторов. В первой половине 18 века большинство офицеров было холостяками. Служба была фактически бессрочная, офицеры часто вынуждены были переезжать с места на место, условия жизни были не самые комфортные. Все это не способствовало семейной жизни. После того, как при Екатерине II служба стала необязательной, офицеры, желавшие создать семью, выходили в отставку. Особенно это было характерно для тех, для кого служба не была основным источником дохода. Из письма С. Н. Марина графу М. С. Воронцову: «Чтоб ты не дивился, что беспрестанно говорю об отставке, то надо мне сказать тебе, что я хочу жениться. Чему ж ты смеешься? Мне кажется, это неучтиво, когда смеются человеку в глаза; другое дело — заочно; и так прошу не улыбаться и слушать. Да, друг мой, ежели мне не помешают, то я женюсь на миленькой девочке; она не коновая, то есть не большого свету, что для меня и лучше, имеет прекрасное состояние, и я теперь на этот счет строю прекрасные воздушные замки. Очень жаль мне будет, если они разрушатся <…>. Нет ли у вас какого-нибудь святого? Помолись ему, чтоб я успел. Право, брат, пора на покой: кости мои и службой, и любовью изломаны». Через несколько лет он погибнет в бою при Аустерлице, не успев жениться. Судьба Максима Максимовича из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова была обычным делом.

Еще в 1858 г. женатых офицеров было только 29%, среди обер-офицеров — 26,3%, среди штаб-офицеров — 57,3%. Но в конце 60-х годов. эти показатели возросли. Есть мнение, что причина этому была в том, что, с одной стороны, менялся состав офицеров, было все больше выходцев из небогатых слоев населения, и жалованье для них было основным источником доходов. Доходы офицеров росли медленнее инфляции, и офицерство в целом стало беднее. Люди не могли выйти в отставку, чтобы вступить в брак, а служили дальше и женились на тех, кого это устраивало. В том числе отсюда унылый образ провинциальной полковой дамы. Например в «Поединке» А. И. Куприна: «Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда, по своим дирижерским обязанностям, он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесная передняя вдруг наполнялась запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, – неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически! Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок! Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров!.. Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же «шикарное» платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент: в этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности: у иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы; он знал, как за ними скрывались: жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые связи».

Как не трудно догадаться, все вышеописанные обстоятельства мешали офицерам связывать себя узами Гименея. Это закономерно вело к тому, что офицеры часто имели внебрачные связи. В том числе отсюда образы гусаров наподобие поручика Ржевского. Кстати гусарским насморком называли гонорею, но это тоже уже другая история. Состоятельные офицеры могли заводить интрижки иногда с замужними дамами (ведь на них жениться не требовалось), иногда с «камелиями» (то есть куртизанками), артистками (что было особенно престижно, потому что ими можно было хвастаться перед друзьями), просто с девушками из небогатых слоев общества. Некоторые наоборот выбирали объектом своего внимания состоятельных дам, которые и сами могли помочь бедному офицеру деньгами. По свидетельству С. Г. Волконского, «еще другое странное было мнение — это, что любовник, приобретенный за деньги, за плату (amant entretenu), не подлец». С. Н. Марин долгое время состоял в отношениях с графиней Верой Николаевной Завадовской (урожденной графиней Апраксиной), которая была замужем за бывшим фаворитом Екатерины II, графом П. В. Завадовским. Она была на 30 лет моложе мужа и на 8 лет старше любовника, которому иногда помогала деньгами. Некоторые офицеры были завсегдатаями борделей, что тоже показано в «Поединке». С другой стороны офицеров часто окружал ореол романтики, что тоже привлекало к ним внимание дам. Пикантные случай с офицером описан, например, в «Тамбовской казначейше».

Разумеется, история каждой семьи уникальна. Кто-то женился, потому что «надо», а кто-то по большой и светлой любви. Многие были довольны своей семейной жизнью. Нередко складывались офицерские династии.

***********

Использованная литература

Бегунова А. И. «Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I»

Ивченко Л. Л. «Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года»

Болотов А. Т. «Записки А. Т. Болотова, написанных самим им для своих потомков»

Волков С. В. «Русский офицерский корпус»

Игнатьев А. А. «Пятьдесят лет в строю»

О царской власти: "цари природные" и "цари избранные"

Дисклеймер: эти заметки - давний опыт отработки элементов психоисторического подхода, набросок к лекциям, являются развитием темы заданной тут и тесно с этим связаны.

Иоганн Штенглин. Борис Годунов. Гравюра. Из сюиты царских портретов; 1-ое и 2-ое издания (1742 - 1745). По неизвестному оригиналу.

Царь ничто же но токмо образ Божий одушевлён и Богом избран бывает (Максим Грек).

Памятники Ивана Грозного приводят нам пример конкретного самовосприятия царской власти, благо Иван оставил после себя достаточно источников для реконструкции его субъективного мироощущения. Это самовосприятие чудесно ложится на церковную традицию и тогдашние "чаяния народные". Причём настолько хорошо ложится, что трудно понять, где тут первичное. Именно единство этих представлений и позволяет говорить о формировании Иваном Канона царской власти (подробнее о Каноне и его основаниях тут ), который, распространяется, как минимум, на воспринимаемый "мир православный" и, в дальнейшем, становится визитной карточкой русского самодержавия. Канон этот только укрепится в царствие Фёдора Ивановича Блаженного, который был, по словам Грозного,

«постник и молчальник более для кельи нежели для власти державной рождённый».

Фёдор был полной противоположностью своего отца и оценки его, как личности, у современников диаметрально противоположны: от нежно-влюблённой в православной литературной традиции, до просто «durak» в представлении иностранных дипломатов. А народ вообще его почитал за "царя юродивого" (последняя характеристика - одновременно и в плюс, и в минус). То, что не он правил на Руси было очевидно всем. В далеко не последнюю очередь это было понятно и горячему стороннику Фёдора патриарху Иову, который много сделал как для дальнейшей канонизации Фёдора Иоановича, так и для открытия пути к венцу более дельному человеку.

Фёдор умирает бездетным (единственная дочь умерла в младенчестве). Подобная ситуация на Руси не была предусмотрена вообще. Лествица её не предполагала в принципе, так как родня всегда найдётся, а после Любича князья, в основном, были плодовиты. Да и никто из них настолько не выделялся, что бы из родни второго-третьего порядка аналогов не нашлось. Грозный выбился из ряда, но его царствие так же позволяло думать, что династического кризиса всегда можно избежать камерными средствами ("эта не может – другую найдём", а не другую - так третью). Но вот в случае с Фёдором оно не сработало. Более того, его вдова Ирина, которой дума от безысходности предложила правление, решительно от царства отмежёвывается и принимает постриг под именем инокини Александры:

«ибо многогрешна есмь, о многих душах православных пещитя не сподобна».

Страна, убеждённая в том, что править могут только "цари природные" (а Иван Грозный убеждать умел), внезапно оказалась перед фактом, что таковые – кончились. Соблюсти Канон в этих условиях оказалось сильно не просто, но, с некоторой натяжкой, возможно.

Изначально позиции Годунова достаточно шатки. Он ближник, шурин царя, но не родовит. В борьбе с боярами ему безусловно помогли победить "приятствие" Фёдора и личные таланты. Но вот для венца - оно мало. Перед Годуновым встал вопрос того, что мы, нынче, называем "легитимностью".

В качестве источника в наших рассуждениях мы будем опираться на "Послания Иова", "Соборное определение об избрании на царство" (весна 1598) и две редакции "Утверждённой грамоты": первая – апрельская, вторая - датирована 1 августа, а подписана на рубеже 1598-1599гг. уже после избрания Годунова. Причём подписана весьма представительно (по Черепнину): духовенство — 160 человек, военно-служилые люди — 337, гости — 21, старосты гостинной и суконной сотни — 2, сотские московских чёрных сотен и полусотен — 13. Со всеми документами Годунов был неизбежно знаком, а ко второй редакции, возможно и приложил руку. С высокой степенью достоверности можно утверждать, что они если и не отражают, то повлияли на самовосприятие Годунова, как царя и уж точно определяют его самопрезентацию. Авторы этих текстов впервые попытались обосновать право именно выборного лица на престол Московского государства и максимально щадяще увязать это с уже сложившимся Каноном. Причём, хоть приводимые в них аргументы и дополняются со временем, но продолжают одну сразу удачно нащупанную ещё Грозным линию: Годунов становится царём не "по многомятежному человеческому хотению", а по "Божьему соизволению", так как "Глас бо народа – глас Божий"!

Восстановим аргументацию "Соборного определения" по четырём каноническим основаниям царского правления, изложенным ещё Иваном Грозным: источник власти ("Божье изволение"), преемственность власти ("отначала", "природность"), самовластие ("единодержавие"), ответственность пред богом, как источником власти.

В "Определении" имеется рассказ о том, как Иван Грозный передал Борису (которого "...изначала предъизбра Бог и возлюби") своего сына и "приказал" Борису всё царство. То же совершил и сам Фёдор исполняя волю отца и "по приятствию своему". Значит, Годунов получает царство по завещанию истинных государей. Т.е требование "преемственности власти" соблюдено, тем более отмечается, что:

«…не на благородство зрит Бог любящих Его, но благоверия предъизбирае сохранением Божественных заповедей».

Последний тезис подкрепляется рядом исторических примеров избрания государей (Давид, Иосиф Прекрасный, византийские императоры).

Подробно перечисляются все "чины" из народа "молящие" Годунова принять царствие:

«Патриарх, митрополиты, архиепископы, архимандриты, игумены, весь иноческий чин, затворники, пустынники, протопопы, иереи, весь притч церковный, весь Освященный собор, бояре, окольничие, весь царский синклит, воеводы, дворяне, стольники, стряпчие, жильцы, дьяки, дети боярские, головы стрелецкие, сотники стрелецкие, всякие служилые люди, гости, торговые люди, черные люди о том молили».

Увидев единодушное желание "народа православнаго" патриарх Иов произносит ключевую фразу "Глас бо народа – глас Божий…". Тут речь ни коим образом не идёт о какой-то демократической процедуре, где определяют наиболее годного. Годунов – уже избран Богом на царство и моления народные есть всего-навсего выражение Божьей воли! А как иначе? "Нет и не может быть иного истока у власти царской"! Т.е. источник власти вполне определён.

В "Утверждённой грамоте" эти пункты получают ещё более развёрнутое обоснование. Подробно рассказывается о правителях России от "кесаря Августа" и до Фёдора; утверждается, что Грозный и Фёдор завещали царство Годунову; излагается отречение Ирины от царской власти и её постриг; излагается, как Освящённый собор, царский синклит и множество народа молят Бориса принять царство, ибо он избран, а царская власть – дар Божий. Немало важно, что Борис отказывается, клянётся не посягать на престол московских государей и удаляется вслед за сестрой в монастырь.

Решение вопроса, таким образом, откладывается до 17го февраля, когда в Москве должен собраться Земский собор. На соборе слушают патриарха Иова и всех бывших при смерти Фёдора. Иов утверждает, что никто и не мыслит другого кандидата, кроме Бориса, а бояре подтверждают, что и Иван и Фёдор завещали царство Годунову. Рассказывается, что сам Фёдор после победы над Казы-Гиреем, повесил на "царского слугу" Годунова царские брамы. Все участники собора усмотрели в этом действие Святого Духа и "единомысленно" постановили просить Годунова на престол. Увидев единодушие людей, патриарх убедился, что на то воля Господа и разрешил Годунова от клятв, которыми он отрекался от царства, заодно пригрозив ему отлучением и прекращением службы если боярин будет упорствовать дальше. Собор постановил целовать крест Борису, не искать других государей и не творить измены. После этого взяв икону Владимирской Богоматери, пошли молить Годунова. И вновь получили отказ. Годунов просит бояр и Освящённый собор самим править, "а он лишь им помогать будет". В конце концов, после многочасовых слёзных просьб, Александра уговаривает Годунова и благословляет его на царство. Эпизод указывает на то, что бремя правления, так же как и в понимании Грозного, воспринимается как неразделимое: Божья Воля распространяется только на Годунова. Т.е. "самовластие", вообще-то, неизбежно, является результирующим от "источника" ("Божьего соизволения") и "преемственности" (от "самовластных государей")... Все три первых пункта Канона на лицо в их взаимосвязи.

Четвёртый пункт ("ответственность") не так очевиден. Но если внимательно рассмотреть отказы Годунова от власти, то становится явным, что отказывается он "убоявшись Бога" и ответственности перед Богом. Но, что характерно, - и принимает власть по той же причине. Искренне нежелание боярина покусится на власть должно свидетельствовать о его главнейшей добродетели – смирении. Истинным избранником может стать только человек, который и помыслить не мог о столь высокой чести и столь высокой ответственности

«в страхи Божием за христиан многих и душу свою».

Кроме того, долгие отказы и долгие уговоры повышают воспринимаемое значение царской власти, её авторитет и укрепляют кредит доверия к Годунову.

Итак, по излагаемой в источниках версии, Годунов становится царём "неволей", не личным и не людским желанием, а исключительно Божьим Велением, причём последним в это поверил сам Годунов.

«Искони мнозии христианскии цари неводом судбами божиими и нехотяше скифетроцарствование придержати царствоваху. На се настовляюшу народ единогласие имети, о нём же яко Бог во ум положити им яко же пишет: глас народа глас Божий».

Так в 1598 году Канон Грозного обосновывается уже новым комплексом идей, а венчальный титул русских царей при Борисе начинает звучать так:

«…Богом избранного и Богом почтеннаго, Богом приукрашеннаго, Богом дарованнаго, Богом венчаннаго, Богом помазаннаго государя и Великого князя…».

Все эпитеты встречаются и ранее, за исключением "Богом избраннаго", что придаёт тексту особую нотку.

Результаты оказались неоднозначными.

Сравним две политико-теологические формулы из Временника Ивана Тимофеева о царствованиях Иоанна IV и Федора Иоанновича:

"Самодержавная вправду царствия благочестивых иже царствоваша по благодати новому Израилю, велицей Росии, при нашем роде, преимея во всех"

и Лжедмитрия:

"Богопустное на ны царство ростригино беззаконное".

Годунов самовластно правил семь лет, но в конце своего правления ему пришлось бороться с воскресшим сыном "природного государя", чьи права на шапку Мономаха поддержали массы в ущерб Фёдору Годунову, сыну "государя выборного". Казалось бы, после этого должна быть раз и навсегда дискредитирована сама идея выборной царской власти. И действительно мы видим, что после нелогичного свержения Лжедмитрия возобновляются поиски "природного царя", пусть и "иностранного" или "инославного" корня. Лжедмитрий был, может, и "лже" (что для того времени не факт), но избран, венчан (аж два раза венчан, возможно - перебор) и помазан (т.е. царь-то он точно законный), - а царство его всё равно "Богопустное" (т.е. "по попущению"). Но вот обоснованный при Годунове сам чин Избрания, как инструмент, пригодится и Лжедмитриям, и Шуйскому, и его конкуренту Михаилу Романову. Строго говоря все русские цари из династии Романовых вплоть до Петра Великого (за исключением Фёдора III) пройдут чин избрания. Несмотря на утерю изначального смысла и неизбежные мутации, как средство легитимизации власти, он вполне себе работает и сейчас...

З.Ы. "Царь избраный" неизбежно становится "царём выборным", ибо "глас народа..." А вот с "царями выборными" - оно как-то не так :)

Жизнь МАИ №4 (киножурнал, 1961)

Киножурнал "Жизнь МАИ", выпуск №4. Снято в 1961 году.

Авторы-операторы:

В. Хлусов

В. Русланов

И. Дорош

Оригинал записан неизвестным архивом с аппарата телекино на кассету формата Betacam SP. Оцифровано на видеомагнитофоне Sony BVW-75P.

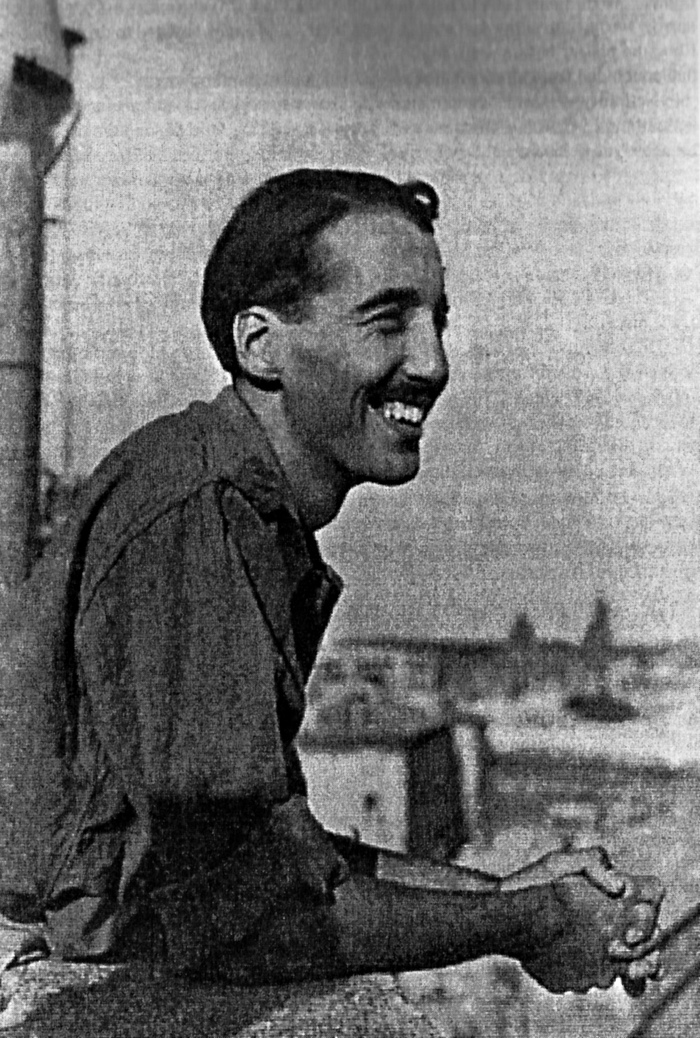

Офицер Королевских Вооружённых Сил Кристофер Фрэнк Карандини Ли в Ватикане, 1944 год, вскоре после освобождения Рима

В эпизоде, где Грима наносит Саруману удар кинжалом сзади, тот, по мнению режиссёра Питера Джексона, должен был издать душераздирающий предсмертный вопль. Кристофер Ли отказался играть сцену так. Дескать, при таком ранении из лёгких начинает выходить воздух и жертва неспособна кричать. В лучшем случае окружающие услышат предсмертный хрип.

«Вы когда-нибудь слышали звук, который издаёт человек, заколотый ножом со спины?», — спросил он. Джексон признал, что нет. «Ну, а я слышал», — резюмировал актёр.

Джексон решил прислушаться к компетентному мнению, и Ли сыграл гибель Сарумана, полагаясь на свой военный опыт. Эпизод не вошёл в прокатную версию фильма, но появился в одной из расширенных, выпущенных после проката.

В начале Второй мировой войны Кристофер Ли пытался стать летчиком, но врачи обнаружили у него болезнь зрения, с которой пилотировать самолет было невозможно. Так что Ли стал офицером военной разведки. Он воевал в Северной Африке и в Италии и сражался в составе войск особого назначения, которые в дальнейшем стали основой для британского военного спецназа. Многое из того, чем Ли тогда занимался, до сих пор остается государственной тайной. После войны он был награжден за доблесть орденами Британии, Польши, Чехословакии и Югославии. Также он около года занимался поиском и выявлением нацистских военных преступников.

![А они как ломанутся! (с) [короткопост] Cat_Cat, История (наука), Текст, США, Журнал, Обложка, Длиннопост](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2024/03/06/3/1709694521162471698.jpg)

![А они как ломанутся! (с) [короткопост] Cat_Cat, История (наука), Текст, США, Журнал, Обложка, Длиннопост](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2024/03/06/3/170969450412075964.jpg)

![А они как ломанутся! (с) [короткопост] Cat_Cat, История (наука), Текст, США, Журнал, Обложка, Длиннопост](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2024/03/06/3/1709694552191971372.jpg)

![А они как ломанутся! (с) [короткопост] Cat_Cat, История (наука), Текст, США, Журнал, Обложка, Длиннопост](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2024/03/06/3/1709694585173739836.jpg)