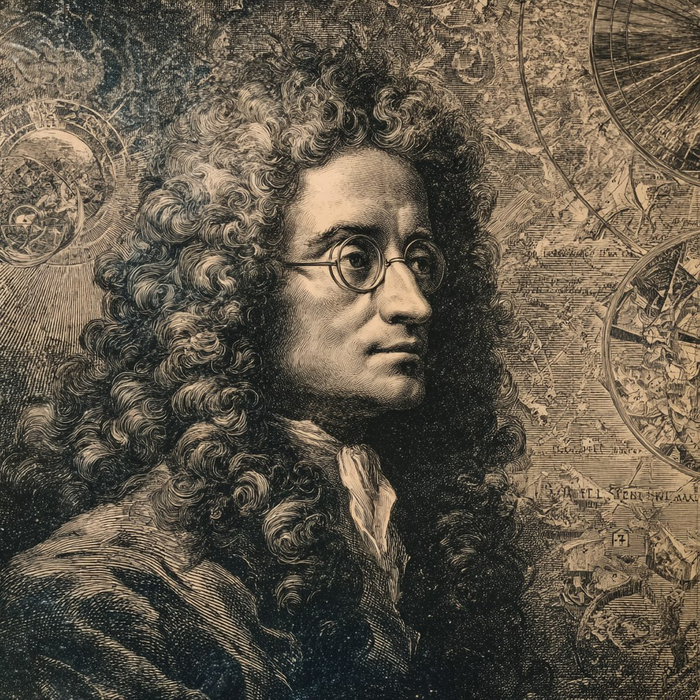

XVIII век в истории Европы начался с полного переосмысления прежних ценностей на базе новых научных достижений, которые и сами требовали осмысления и внедрения в практику. Благодаря прорывам в науке, совершенным Ньютоном, Лейбницем и другими, XVIII век вошел в историю как Эпоха Просвещения, став, во многом, переходным периодом от старого, традиционного мира к новому индустриальному.

Эпоха перемен

Переход от старого к новому - это всегда диалектический процесс, сочетающий в себе слом и деконструкцию прежней конфигурации мира и созидание и утверждение другой, как ожидается, более прогрессивной конфигурации. Старые ценности, старый мир в целом никогда не уходят в небытие полностью. Они сохраняются, выражаясь языком Гегеля, в снятом виде, то есть как бы на фоне, на заднем плане. Все эти прежние ценности уходят как бы в коллективное бессознательное, продолжая оттуда влиять на новое сознание взрослеющего социума.

Но деконструкция старого происходит не только и не столько в умах, сколько в экономике, политике, на полях военных сражений. И одним из таких эпохальных проявлений наступающих перемен во многом стала Великая Северная война 1700-1721 гг., где Россия воевала против Швеции.

Когда война только началась, упомянутый выше и уже известный и уважаемый в Европе на тот момент великий ученый Лейбниц открыто выразил поддержку шведскому королю, желая России поражения, считая её дикой и отсталой страной мракобесия и обскурантизма.

Однако после того как в 1709 г. Петр I нанес шведам ультимативно сокрушительное поражение, фактически уничтожив шведскую армию как явление, Лейбниц благоразумно пересмотрел свои взгляды. Ученый пошел на сближение и даже дружбу с Петром. Каково же было удивление Лейбница, когда он понял, что реальность оказалась полностью обратной его представлениям: это шведский король никогда не интересовался науками и просвещением как таковым, не стремился развивать и распространять науку и образование в обществе, тогда как Петр I жадно впитывал любые знания, до которых только мог дотянуться и не просто впитывал сам, но и тянул за собой к этим знаниям и всю Россию (о методах пока умолчим).

Спустя 5 лет после Полтавской битвы, в 1714 г. Лейбниц написал свой самый известный философский трактат - "Монадологию". Этот трактат стал одной из последних работ ученого и в каком-то смысле философским осмыслением той истины, к которой пришел умудренный опытом старец к концу своей жизни. Через два года Лейбниц скончался - ему было 70 лет.

"Монадология" - удивительный трактат. Там всего лишь 90 коротких абзацев-параграфов и не более 30 страниц (в зависимости от издания). Это классика философии, которая очень легко и быстро читается. Местами "Монадология" кажется даже наивной по своим идеям, но это если не читать между строк и не понимать, что за человек её написал. В этом коротком и "наивном" тексте скрывается поразительная глубина, прозорливость, предвосхищение ряда современных идей и проблем науки и философии, а также ряд ключей к Канту и Гегелю. Некоторые идеи автора - это развитие концепций философов прошлого, другие - абсолютно уникальны и необычны. Что же такого удивительного и интересного написано в "Монадологии"?

"Монадология". Краткий обзор

Лейбниц вернулся к античной идее о том, что весь мир строится из простейших точечных элементов и попытался развить эту концепцию на новом уровне в своем трактате. Свои "точки бытия" Лейбниц назвал монадами (от слова "моно" - один, единый), заимствовав этот термин у пифагорейцев. Концепция монад была развита Лейбницем во многом под влиянием математических размышлений о бесконечно малых величинах, о которого много размышлял и Ньютон, придя в итоге к созданию математического анализа. Важно отметить, что незадолго до Лейбница термин "монада" был возвращен в Западную философию Джордано Бруно, который также считал, что монада есть "точка бытия", в которой сливаются духовное и материальное, субъект и объект.

"Монадология" Лейбница, написанная в 1714 г., открывается словами, очень похожими на "Начала" Евклида:

"Монада, о которой здесь пойдет речь, есть не что иное, как простая субстанция, входящая в состав сложных; простая, то есть не имеющая частей."

Монады - это нематериальные точки бытия, которые не имеют частей, являются неделимыми, однако способны к самовосприятию - "духовные атомы". Они нематериальны именно потому, что не имеют частей, ведь, как пишет Лейбниц, то, что не имеет частей, то и не имеет протяженности и формы.

Так как они не имеют частей, они не могут ни погибнуть, ни возникнуть естественным способом, так как гибель есть разложение, а возникновение - соединение частей. Однако они всё-таки могут, по воле Бога, возникать и погибать мгновенно, не распадаясь на части и не соединяясь из частей.

Монады не поддаются изменению под влиянием из вне, но изменчивы за счет собственного внутреннего потенциала, так как, согласно Лейбницу "монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти", чтобы изменить монаду.

Так как монада изменяется за счет внутренней самодвижущей силы, она, следовательно, представляет собой "множественность в единстве": монада не имеет частей, но имеет потенциал и силу раскрыть этот потенциал, став чем-то другим, монадой другого типа. Всё это очень похоже на индийскую концепцию "бинду": точка бинду едина, но содержит в себе потенциал множественности, который она реализует, как бы саморасщепляясь.

Согласно Лейбницу, такое состояние монады, при котором она содержит множество в единстве есть то, что мы называем восприятием. Понять это не просто, но можно. Посмотрите на собственное сознание. Оно постоянно направлено на разные предметы. Оно не имеет собственной формы или материального вида, но как бы каждый раз становится тем, на что вы смотрите. Сознание, таким образом, содержит в себе множество вещей, но остается собой, единым и неделимым целым. Сознание есть множество в единстве. Восприятие, о котором пишет Лейбниц, и есть такое множество в единстве, которое однако, может иметь разные степени или уровни. Восприятие у Лейбница всегда направлено на что-то, то есть носит интенциональный характер, что и сближает его с сознанием, если выражаться по-современному.

Интересно отметить, что Лейбниц пишет о невозможности объяснить восприятие механическими причинами. Фактически в 17 параграфе своей "Монадологии" он формулирует сложную проблему сознания так же, как её видят сегодня (например, Дэвид Чалмерс).

Однако Лейбниц пишет, что восприятие еще не есть сознание или точнее, не любое восприятие является осознанным. Само восприятие для Лейбница это нечто вроде предсознания или бессознательное из психоанализа. А так как восприятие, как утверждает Лейбниц, может быть, как осознанным, так и не осознанным, то можно выделять различные уровни или степени осознанности восприятия.

В зависимости от степени сознательности восприятия (осознанности) монады Лейбница бывают четырех типов: 1) голые монады - составляют неорганическую природу, обладают восприятием, но неосознанным 2) монады животных - обладают ощущениями, но неразвитым самосознанием, 3) монады человека - обладают разумом, 3) высшая монада - Бог.

Таким образом, монады Лейбница - это далеко не то же самое, что атомы Демокрита. Все атомы Демокрита различались лишь размерами, но в целом были однородны. Среди монад Лейбница нет ни одной пары, полностью похожих друг на друга монад. Они уникальны, но каждая из них, в то же время, служит живым зеркалом всей Вселенной.

Лейбниц высказывает удивительную мысль о том, что так как каждая монада обладает восприятием, то в соответствии с её восприятием и в её восприятии преломляется и вся Вселенная, что можно воспринимать как множество параллельных Вселенных, однако на самом деле это лишь разные срезы одной и той же Вселенной. Здесь мы видим гениальную прозорливость великого ученого XVIII века, которому бы очень понравились современные споры об интерпретациях Квантовой механики и параллельных мирах Макса Тегмарка. Для Лейбница параллельные миры существуют, но все они - лишь проекция единого мира на наше ограниченное восприятие. Может быть где-то здесь кроется синтез современных теорий в единую картину мира?

Итак, монадология Лейбница - это в некотором смысле синтез идей Платона, Демокрита и элеатов: монад много, они разные, но они вечны и неуничтожимы, а создаваемый ими умопостигаемый мир первичен по отношению к материальному миру.

Монады нематериальны, потому что они образуют умопостигаемый мир, лишь производным от которого является мир физический. Монады неуничтожимы и потому нет ничего совершенно неживого или несознательного: есть только разные степени осознанности. В противном случае живые и сознательные существа должны были бы возникнуть из ниоткуда, из небытия, что невозможно. "Во вселенной - говорит Лейбниц - нет ничего невозделанного, бесплодного, мёртвого, нет хаоса, нет беспорядка, кроме кажущегося". Каждая монада, даже самая примитивная, содержит в себе целую Вселенную. Разница лишь в том, что монады живой материи - это как бы пробудившиеся монады, а монады неорганического мира спят. Но в конечном счете, есть только одна монада - Бог, а все остальные монады - это как бы отражения зеркал в зеркалах.

Мир для Лейбница носит как бы фрактальный характер: в одной точке Мироздания (монаде) содержится всё богатство этого самого Мироздания. В параграфе 67 Лейбниц приводит красивую аналогию с садом:

"Каждую часть материи можно представить как сад, полный растений, и как пруд, полный рыб. Но каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков есть опять такой же сад или такой же пруд."

Есть ли какой-то предел у этой фрактальной бесконечности? Или правильнее было бы выразиться не предел, а основание. Да, есть. И это Бог. В параграфе 47 Лейбниц пишет:

"Таким образом, один лишь Бог есть первичное единство, или изначальная простая субстанция, от которой все сотворенные или производные Монады являются произведениями и рождаются, так сказать, из непрерывных Излучений Божества от момента к моменту, ограниченных восприимчивостью творения, для которого существенно быть ограниченным."

В каждой монаде скрыта целая Вселенная. Каждая монада есть отражение, проекция или проявление единственной полной и всеобъемлющей монады - Бога. А Бог как монада есть лишь точка.

***

Лейбниц жил на стыке эпох, во времена, когда только начинали зарождаться фундаментальные условия для дальнейшего перехода от Традиционного общества к Индустриальному. И Лейбниц, наравне с Ньютоном, был именно тем человеком, кто не просто жил в эпоху перемен, но создавал эти перемены. И прежде всего Лейбниц, как ученый, как физик, математик и философ, создавал перемены в сознании общества своего времени.

Но более того. В каком-то смысле Лейбниц оказался и связующей нитью между эпохами. Взяв древние идеи, он придал им новый смысл, а затем поднял на новый уровень. Лейбниц является не только одним из создателей математического анализа - фактически научной базы Индустриального общества, но также и отцом комбинаторики и логики двоичного кода.

Оказались ли философские идеи великого ученого-естествоиспытателя наивными? Судите сами. Но, живя на стыке эпох, Лейбниц сам во многом стал связующей нитью не только между прошлым и своим времени, но между древностью, Эпохой Просвещения и даже нашей современностью.