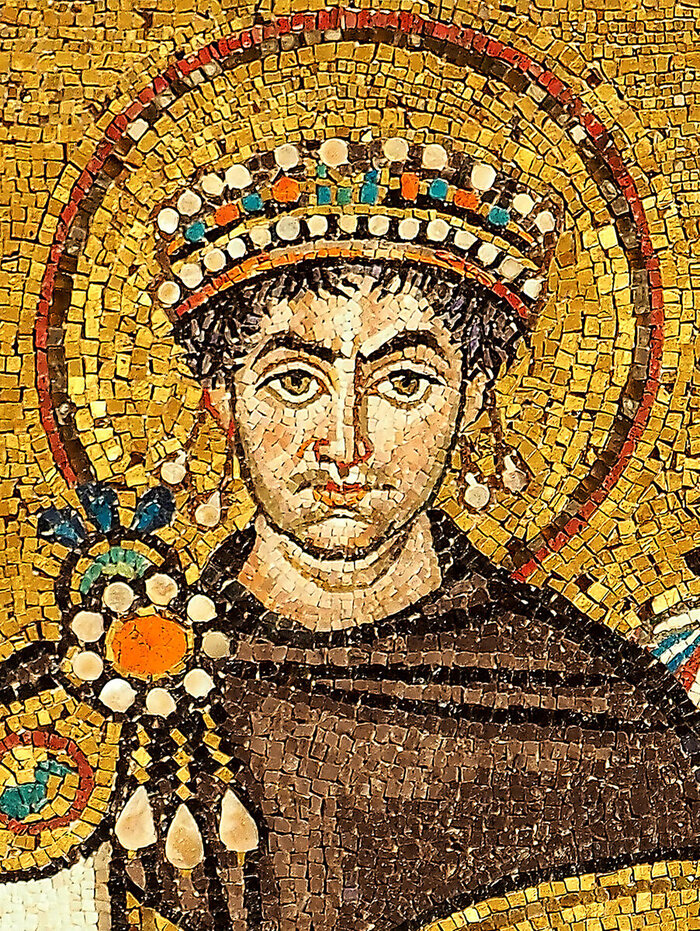

История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 7. «Юстиниан»

Всем привет!

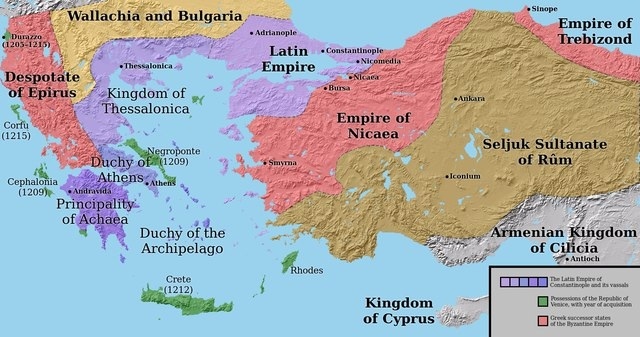

Я тут уже успела упомянуть, что в начале VI века, по сути, прервалась линия Льва Макеллы, т.к. его дочь и фактическая правительница Византии – Ариадна – умерла в 515-м году, а её второй муж, Анастасий, пережил её всего на 3 года, после чего новым императором неожиданно стал престарелый Юстин (518-527), а того сменил на византийском троне его блистательный племянник – Юстиниан I (527-565), но тогда не рассказала подробностей правления обоих. А вот сегодня я намерена этот пробел начать заполнять.

Но начну я немного издалека и расскажу кое-что про Персию. О том, какая жуть жуткая творилась там во времена Кавада I (правил в 488-498/499, а потом в 501-531), я уже рассказывала (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 87. «Маздак» и «Шахнаме»). И даже с престолонаследием у него вышло не всё хорошо, потому что он хотел из всех сыновей видеть наследником Хосрова, и даже предложил византийскому императору усыновить его с заделом на будущее, но из этого ничего не вышло. Тем не менее третий и любимый сын шахиншаха после его смерти стал новым правителем Сасанидского Ирана под именем Хосрова I Ануширвана (531-579) и правил очень и очень долго. Время его правления часто называют «золотой эпохой» Ирана, хотя государство отец ему оставил, мягко говоря, в не лучшем состоянии. За время его долгого правления произошло очень много, но подробнее я об этом расскажу в другой раз. Сейчас важно сказать другое.

Время Юстина отметилось очередной Персидско-византийской войной (526-532), на этот раз за Лазику (Эгриси) и Иберию, которой в то время правили цари Демназе (ум. 521/522), Цать I (521/522-527/528) и Опсит. О том, что на Кавказе делалось ранее, и о Лазике с её соседом Иберией, в частности, я уже ранее рассказывала (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 77.2 «Вардананк»). Армения к тому моменту притихла и была поделена между империей Сасанидов и Византией, а вот страсти вокруг Лазики с её выходом к Чёрному морю и степям, откуда вечно прискакивали какие-нибудь кочевники, продолжали бурлить (так ближе к концу правления Юстиниана возник огромный Тюркский каганат (552-603) со столицей в Суябе).

Юстин при своей жизни не успел никак разрулить это противостояние, и т.н. «вечный мир» заключал уже в 532-м году Юстиниан. Тогда только-только умер шахиншах Кавад, и Хосров I был очень заинтересован в скорейшем мире, вот он и наступил. Иберия, которой тогда правил сын Вахтанга I Горгасали от его первой жены, Балендухт, дочери шаха Ормизда III, Дачи (522-534), первостроитель Тбилиси, осталась под контролем Персии, причем фактически потеряв независимость. Её цари уже при наследнике Дачи, Бакуре (534-547), утратили свой царский титул, став просто очередными марзпанами (наместниками), да и это у них позже забрали.

Помимо событий на Кавказе, Византия и Сасанидская империя соперничали и в других регионах. Например, на Аравийском полуострове, где в то время на западе находились владения вассалов Сасанидов – Лахмидов, на севере – владения вассалов Византии, Гассанидов, в Хиджазе уже процветали Мекка и Медина (Ятриб), как важные торговые города, а первый – ещё и религиозный центр, а на юге после всех войн осталось только Химьяритское царство (ок. 110 до н.э. – 599 н.э.), подчинившее себе Сабу, Хадрамаут, Маин и Катабан. И какое-то время химьяритские цари чувствовали себя вольготно, пока у них не появился крутой и не менее дерзкий соперник – Аксум.

Про Химьяр мне сейчас подробно рассказывать не с руки (тем более что я считаю, что регион заслуживает отдельной статьи и отдельного произведения, но я подходящего, увы, не нашла), а вот про Аксумское царство, раз мне посчастливилось найти книгу, где события частично происходят в нём, я охотно расскажу.

Почему-то бытует мнение, что в Африке ничего южнее Египта и Магриба не было. Ну про Нубию (ныне это территории Судана), может, вспомнят. А вот, что там потом после Нубии появилось Мероитское царство, зародившееся примерно в VIII веке до н.э., а прекратившее своё существование только около 350-го года н.э., знают уже далеко не все. На более северных его территориях образовались такие царства как Алва (она же Алодия, VI- XVI века), Мукурра (она же Макурия, VI-XVI века) и Нобатия (не путать с Набатеей, III-VII века), а вот южную захватил тот самый Аксум.

Аксумское царство выросло на руинах ещё более древнего государства – Дамт (Даамат, Дамот), которое существовало предположительно в X-V веках до н.э. на территории нынешней Эфиопии. Точно сказать, как там строились преемственные связи, и что существовало между этими царствами, пока трудно, но связь явно имелась, и именно в нынешней Эфиопии и создано было неким Хакалой ещё в I веке н.э. (или на рубеже I и II веков) то самое Аксумское царство, которое просуществовало аж до Х века н.э. и прибрало себе земли нынешних Эфиопии, Южного Судана, Эритреи, а потом и Йемена, став одной из мощнейших держав в военном и торговом отношении не только в регионе, но и вообще в тогдашнем Старом Свете. Пророк Мани будто бы считал Аксум одной из четырех великих держав мира наряду с родной Персией, Китаем и тогда ещё Римской империей.

Порт Адулис ещё с античных времен был важным торговым пунктом, и, когда он стал частью Аксумского царства, оно взяло под контроль торговые пути от Индии и Шри-Ланки (Анурадхапуры) до Химьяра и других регионов, расположенных по берегам Красного моря, включая и византийский Египет, где в VI веке всё ещё не только процветали религиозники с их вечными религиозными спорами и отшельниками, но и торговцы, и любители роскоши. Так что специи, благовония, ткани, золото, драгоценные камни, слоновая кость и изделия из них, а также кучи ещё других ценных товаров протекали именно через аксумские земли. Не удивительно, что, как минимум, со времен царя Эндубиса (ок. 270-310) аксумиты стали чеканить собственные золотые монеты. И ещё прикольно то, что непрерывная чеканка этих монет очень помогла исследователям – именно благодаря им так хорошо известен список правителей Аксума.

Кстати, на формирование культуры этой страны огромное влияние оказали те самые южноарабские государства, в частности, Саба. Аксумский государственный язык – геэз – был семитским и выработал собственную письменность на основе южноаравийских письменностей. Давший название всему государству столичный город Аксум расположился у основания гор Адуа на высоте 2130 метров над уровнем моря и всё ещё существует. И там до сих пор можно увидеть знаменитые аксумские обелиски с надписями на геэзе.

При этом царство на самом деле было многонациональным (и следовательно, многоязычным) и неоднородным в религиозном плане – там жили и семиты-агази, и представители кушитских народов (например, агау), и нило-сахарских (нубийцы, бари(я)), и немалое количество выходцев из других стран. Что касается религии, то Аксумское царство стало одной из первых держав, официально сделавших христианство своей государственной религией, ещё в IV веке при негусе (царе) Эзане (ок. 333-375), сыне Усанаса I (ок. 320-333). К слову в регионе появились первые христиане именно при Усанасе, так что процесс христианизации явно шёл быстро.

Первым главой Эфиопской церкви тогда стал наставник Эзаны – сириец Фрументий. Кроме того, определенное распространение в стране имел иудаизм, а также язычество, как южносемитское, так и местное, африканское, в т.ч. анимистические культы. Но то в отдаленных уголках, а в крупных цивилизованных городах вроде Аксума, Йехи (Дахи), Матары, Кохайто и Адулиса христианство только крепло, и там строились церкви, храмы и монастыри (например, Дебре Даммо, церковь Богоматери Сионской в Аксуме).

Кстати, Эзана же, похоже, первым начал экспансию на Аравийский полуостров, когда там начались смуты, и только после его смерти эта экспансия приостановилась. Тем более что это совпало с правлением сильного царя Маликкариба Йухамина (ок. 375-400) в Химьяре (кстати, возможно, именно в его времена государственной религией Химьяра стал иудаизм, что сыграло свою роль в дальнейшем).

Через сто лет всё переигралось, Аксум усилился, а Химьяр ослаб. Царь Химьяра, Муртид 'Алан Януф (504-515), будучи сам христианином, установил было дипломатические отношения с аксумитами, которыми тогда правил Усанас II (ок. 500-514), брат царей Эбаны и Незула (правили в середине и конце V века). Он даже принял участие в строительстве резиденции для аксумских царей в Дофаре (видимо, в нынешнем Омане). Когда он умер, аксумиты поддержали (или даже привели к власти) его сына Мадикариба Яфура (514-521), и между двумя странами тоже был мир. Правда уже тогда что-то пришло в движение, и, когда Лахмиды стали гонять арабские племена на соседних с Химьяром землях, те пришли к царю за помощью, и тот, защищая их, собрал войско и, видимо, сумел навалять Лахмидам, но его государство явно переживало не лучшие в финансовом отношении времена. Возможно, это сыграло роль в его загадочной смерти, после которой к власти пришёл Зу Нувас (522-530).

Кто такой точно, и какое отношение имел к правящей династии, этот Зу Нувас, сказать нельзя, зато о нём достоверно было известно, что он был иудаистом, дружил с Лахмидами и устроил гонения на христиан в своей стране. И тут-то у аксумитов, которыми уже правил Калеб (514-534), сын Усанаса II, появился охрененный шанс не просто расширить свои владения, а прибрать к рукам весь Химьяр. И чтобы наверняка, они заручились поддержкой византийцев. Юстин уже успел отказаться усыновить сына персидского царя, опасаясь связанных с этим дипломатических осложнений, чем накалил обстановку, и, поскольку Сасаниды активно втягивали Химьяр в свои политические игры, не смог пройти мимо этой ситуёвины, так что войска на помощь братьям-христианам выслал. Чем это закончилось, можно узнать из сегодняшнего романа

«Юстиниан» Р. Лэйдлоу

Время действия: V-VI век, ок. 502-565 гг. н.э.

Место действия: Византия (территории современной Сирии, Северной Македонии; Турции, Ливии, Египта), Аксумское царство (современные Эритрея и Эфиопия), королевство вандалов и аланов (современный Тунис), Остготское королевство (современная Италия), империя Сасанидов (современный Ирак), государство эфталитов (современный Узбекистан).

Интересное из истории создания:

Про автора Р. Лэйдлоу я уже рассказывала (здесь: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 1. «Теодорих»). Поэтому кратко о книге. Её можно считать логическом продолжением двух других романов Лэйдлоу – «Аттила, Бич Божий» (2004) и «Теодорих» (2008), причем о второй я как раз рассказывала в прошлый раз. «Юстиниан» был издан в 2010-м году Polygon Books. Оригинальное название «Justinian: The Sleepless One» является отсылкой к прозвищу Юстиниана «Бессонный государь», из-за того, что тот, по воспоминаниям современников, имел привычку по ночам заниматься государственными делами в ущерб ночному сну, на чём автор в своём тексте сделал особый акцент. Эту книгу Р. Лэйдлоу посвятил некому Б. Форчену, своему другу.

О чём:

Начало книги отсылает к рубежу V и VI веков, когда будущий император Юстин на восточных границах Византии сумел блестяще отбить атаку превосходящих персидских сил, что подняло его по служебной лестнице на невиданные высоты и дало ему возможность впоследствии стать тем, кем он стал.

Незадолго до этих событий где-то в Тавресии (ныне Северная Македония) его племянник, тогда ещё носивший имя Управда, радовался своему беззаботному детству и наслаждался своей популярностью среди сверстников, пока один трагический случай не нанёс ему психологическую травму, которую он протащил за собой большую часть своей жизни, что не могло на этой самой жизни не сказаться.

А спустя ещё некоторое время его дядя, исполняя данное своей сестре (и матери Управды) обещание, устроил парня на учёбу в Константинополь, где он сменил имя на Флавий Пётр Савватий. Хорошо подвешенный язык, блестящая учёба и другие качества, несмотря на происхождение, помогли ему не только заработать хорошую репутацию и множество друзей и почитателей, но и приблизиться к трону, особенно когда после смерти Анастасия этот самый трон занял под именем Юстина его дядя. Юстин был опытным военачальником, но не администратором, и потому приличная часть этих функций взял на себя его племянник, уже в те годы приобретя огромные власть и влияние.

Юстин и его супруга Евфимия так и остались к старости бездетными, поэтому кого император намеревался сделать своим преемником, было очевидно. Однако у того не было военного опыта, и получить этот опыт ему пришлось весьма неожиданным способом – участием в войне между Аксумом и Химьяром. Чем эта кампания 516-525-х годов завершилась для будущего Юстиниана, предлагаю читателям узнать самим.

(Знаменитые обелиски Аксума, возможно, отражали реальные архитектурные традиции Сабы и Химьяра, позаимствованные аксумитами)

Отрывок:

«…В ночь своего прибытия в Гондар* негус Элла Атсбеха** приказал устроить большой праздник в честь своих союзников-римлян. Юстиниан, Валериан и с десяток их старших офицеров — трибунов — вместе с адъютантами-викариями были с почётом проведены в большой зал дворца губернатора и усажены за длинный низкий стол, вокруг которого стояли мягкие ложа. Когда все гости расселись — римляне чередовались с эфиопскими военачальниками и вельможами, одетыми в похожие на римские тоги шамбасы, — негус поднял кубок, в котором был тедж*** — крепкий напиток из мёда и ячменя. Через переводчиков, стоящих по одному на каждую пару гостей, он предложил тост:

— За Рим и Эфиопию — братьев по оружию!

Выпив, все расселись и принялись закусывать огненный напиток. Были поданы индийский карри и вкусные солёные шарики. Как потом обнаружил Валериан, это был порошок из сушёной саранчи, смешанный с маслом и солью. Всё это запивали всё тем же тедж.

Вскоре атмосфера стала сердечной, хотя и шумной. Валериан обнаружил, что их хозяева на удивление хорошо осведомлены о событиях в мире: об отношениях Персии и Рима, о новых германских королевствах, возникших на бывших землях Западной Римской Империи; о религиозном расколе между халкидонцами и монофизитами; о торговле с Китаем и Индией.

Затем страшно взревели трубы — и подали огромные блюда с алыми кусками сырой говядины. Борясь с отвращением, Валериан в ужасе смотрел на кровоточащие куски плоти, поняв, что их вырезали из живых животных. Эфиоп, сидевший рядом, широко улыбнулся ему.

— Брундо! Вкусно! Специальная почесть для римских гостей!

Валериан с застывшей улыбкой отрезал кусок парившего, горячего мяса и начал мужественно жевать его. Заметив, что побледневший Юстиниан замер и уставился в свою тарелку, Валериан прошипел:

— Ради бога, постарайся съесть это, хоть немного. Иначе ты их оскорбишь!

Лицо Юстиниана исказилось мукой.

— Я не могу! Валериан, это невозможно... меня вырвет!

Шумное веселье, царившее за столом, сменилось гробовым молчанием при виде отвращения на лице Юстиниана. Проклиная про себя чрезмерную брезгливость друга, Валериан забормотал извинения, лепеча что-то про сырое мясо, которое Юстиниан не может есть из-за своих верований. Через несколько минут ему принесли жареную цесарку, и пиршество продолжилось, однако теперь веселье было искусственным, улыбки — вежливыми, но холодными. Напряжение усилилось ещё больше после важного события. Запылённый гонец вбежал в зал и с поклоном зашептал что-то на ухо негусу. Выслушав, молодой царь поднялся с каменным лицом.

— Римские друзья и эфиопские братья, плохие вести! Один из командиров Зу-Нуваса пересёк пролив и с помощью наших старинных врагов из племени галла**** захватил нашу великую крепость Магдалу. Один из путей к морю теперь закрыт!

То ли из-за позора с мясом на пиру, то ли из-за дурных вестей о Магдале Юстиниан совсем упал духом. Валериан наблюдал это с отчаянием. Перед Гондаром Юстиниан был бодр и весел, иногда даже чрезмерно, однако после ухода из города он стал тихим, замкнутым, редко общался с солдатами, передавая все приказы через своих адъютантов. Он словно пробудился от сна — и реальность ужаснула его. С каждым днём груз ответственности за римский корпус, лёгший на плечи Валериана, становился всё тяжелее, и это его беспокоило и раздражало.

Объединённое войско становилось всё больше и больше по мере того, как в него вливались новые воины из окрестных городов и поселений; и, наконец, армия вышла к озеру Тана, роскошному синему покрывалу на зелёной поверхности вельда. Фыркали на отмелях гиппопотамы, бродили в высокой траве непуганые антилопы и буйволы. Повсюду цвели цветы, дурманя воздух своим ароматом. Отсюда армия повернула на восток, по реке Абай миновала водопады Тисисат и дошла до места впадения Абая в реку Бечело.

Вдоль Бечело они прошли через лесистые холмы и вышли на голое плато, прорезанное ущельями и скальными грядами, — река здесь текла по каменному ложу. Единственным признаком жизни в этой каменистой пустыне были орды больших и злобных обезьян с собачьими головами [Бабуины Гелада] — они сердито кричали на людей и скалили громадные клыки.

По небу с юга неслись грозовые тучи, и на экспедицию обрушивались ледяные дожди и шквалы с градом. Затем, так же неожиданно, небо прояснялось, и перед продрогшими и мокрыми людьми открывалась мрачная перспектива: впереди вздымались горы с плоскими вершинами, а за ними, далеко, на высокой и абсолютно голой скале, высилась могучая крепость.

— Магдала! — сказал негус Валериану.*****

Они вдвоём ехали впереди, указывая армии направление движения и за время марша очень сблизились. Умный, много знающий Элла Атсбеха помимо родного амхарского говорил на многих языках: гёз — языке аборигенов, родственном арабскому и теперь использовавшемуся только в богослужениях; на собственно арабском и немного на греческом. Ежедневные беседы с Валерианом помогли ему усовершенствоваться в последнем до такой степени, что теперь они обходились без переводчика...

— Это невозможно! — выдохнул Юстиниан, подъехав к ним. — Это место совершенно неприступно. Его можно взять только длительной осадой.

— Его можно и нужно взять! — откликнулся Элла Атсбеха, чьи отношения с Юстинианом, в отличие от явно дружеского расположения к Валериану, стали холодными и натянутыми с тех пор, как они оставили Гондар.

Валериан подумал, что причина этой холодности кроется в большей степени в том, что негусу не нравится пассивное поведение Юстиниана и его склонность сомневаться и размышлять, а не в инциденте на празднике.

— В Магдале достаточно запасов провизии и воды, чтобы выдерживать многомесячную осаду. Стоит ли нам тратить на это время, пока персы, без всякого сомнения, будут и дальше распространять своё влияние на Счастливую Аравию? Постоянно...

— Я думаю, что мы можем просто обойти эту крепость стороной, — примиряюще заметил Валериан. — Сначала разобраться с Зу-Нувас, а потом уже с Магдалой?

Негус покачал головой.

— Это было бы катастрофой. Ты не знаешь галла, мой друг, — он невесело улыбнулся. — Южное племя необузданных дикарей — они мои подданные, официально. Но они никогда не жили по эфиопским законам или, уж если на то пошло, по христианским законам. Пока нашей армии нет в Аравии, галла, словно яростная саранча, будут совершать набеги из Магдалы и со своих земель на юге и опустошать земли огнём и мечом.

— Понимаю, — кивнул Валериан. — Тогда единственный выход — штурмовать крепость…».

* На месте современного Гондэра, возможно, существовало какое-то поселение ещё в те времена, но официально город был основан лишь в XVII веке.

** Элла Атсбеха – эфиопское имя негуса Калеба.

***Тэж (он же тэдж) – алкогольный напиток, готовящийся народами Эфиопии из корней, веток и листьев дерева Гейшу с добавлением мёда диких пчёл и специй для горечи. Это традиционно домашний напиток, но его подают и в эфиопских барах.

**** Галла – устаревшее название эфиопского кушитского народа оромо. В современной Эфиопии это этническое большинство (ок. 35,8%), и только следом идут амхара (24,1%), носители семитского амхарского языка.

***** Магдала – это горная крепость во внутренней Абиссинии, в 190 км на юго-восток от Гондэра, в горах Амба, поднимающихся от долины Бешило, притока Голубого Нила (Абай).

(Вот на этой скале, похоже, располагалась та самая крепость Магдала близ деревни Амба Мариам, больше известная по событиям XIX века, как и Гондэр)

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Книга на меня в целом произвела довольно благоприятное впечатление. Да, как и «Теодорих», она местами несколько наивна, идеализирует очередного правителя (да и его жену тоже), у них схожие начала, что создает некоторый эффект вторичности, но читать было легко и интересно.

Для себя я жирными плюсами отметила, во-первых, то, как тщательно автор передал все события эпохи правления Юстиниана I, во-вторых, то, что он сделал частью места действия сам Аксум. Для меня это было настоящей находкой, хотя мне и не хватило завершенности в этой конкретно истории. Я ожидала, что действие перенесется в Химьяр, но увы. Считаю это потерей. Отдельное спасибо Лэйдлоу от меня за то, что показал Киренаику и Египет VI века, когда рассказывал о злоключениях Феодоры, будущей (на тот момент) жены Юстиниана.

Кстати, о ней. Пожалуй, образ Феодоры вышел самым странным и неоднозначным во всей этой истории. Если честно, меня удивил такой взгляд на неё и её отношения с мужем, особенно с учётом того, какие ещё законы принимались, благодаря её влиянию на политику империи. Насколько мне известно, нет вообще никаких исторических указаний на саму возможность такого положения вещей. Так что это было очень странно и казалось несколько притянутым за уши, но ладно. Если это такая попытка объяснить бездетность брака Юстиниана и Феодоры при всей их взаимной любви, то, как говорится, «сомнительно, но окей». Другой неожиданный взгляд – это на историка Прокопия Кесарийского, но авторская логика мне, в принципе, тут ясна.

В общем, пока что (а я читаю ещё одну книгу параллельно) эта книга – лучшее, что мне доводилось читать о временах Юстина I и Юстиниана I, поэтому я рекомендую её и другим. Не всем она, конечно, подойдет, из-за тех же особенностей поведения персонажа Феодоры, но они поймут, что продолжать не надо, ещё в первой четверти книги. Остальным, я думаю, эта история зайдёт.

Прошлые посты искать тут:

Напоминаю, что веду сборы на ещё две книги, которые помогли бы мне лучше осветить VI век н.э. - А. Хакимова "Империи шёлка" и "Река, где восходит луна" Чхве Сагю. Буду очень признательна даже за маленькую помощь.

Если пост понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и при желании оставляйте комментарии!