Княгиня Ольга и серебряники покойницы

В 2003 году во время раскопок в Пскове археологи обнаружили захоронение 10 века с останками богатой женщины. Рядом с ней были найдены различные украшения, среди которых бросались в глаза две византийские серебряные монеты, превращенные в подвески. Анализ находок навел исследователей на предположение: покойница могла сопровождать княгиню Ольгу в путешествии в Константинополь, где и получила монеты в качестве подарка. Основания для такого предположения были найдены в древних текстах, о которых сейчас и поговорим.

Русская летопись ("Повесть временных лет" как всегда кратка и лаконична:

В год 6463. Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду.

Куда более развернутую картину дают византийские источники. По ним можно реконструировать следующую картину. Летом 957 года Константинополь переживал необычные дни: из Черного моря в пролив Босфор вошел целый караван судов. Они прибыли с севера, оттуда, откуда часто являлись морскими набегами безжалостные воины «народа рос». Через сто лет византийский историк Иоанн Скилица напишет об этом событии:

«Эльга, жена некогда отправившегося в плавание против ромеев русского архонта, когда умер ее муж, прибыла в Константинополь».

Как ни странно, это был не военный поход: Ольга плыла к Царьграду с миром. В наше время историки, верящие лишь в прагматичный подход, считают, что главной целью Ольги были переговоры с императором Константином VII Багрянородным. Ее интересовал то ли династический брак, то ли пересмотр торговых соглашений, то ли повышение платы за военные услуги русских наемников, то ли все вместе. Правда, ничто из этого не отражено в источниках. Но не может же княгиня на самом деле плыть в Царьград исключительно ради крещения! Скилица же пишет просто:

«Она предпочла истинную веру и крестилась, после чего удостоилась великой чести и вернулась домой».

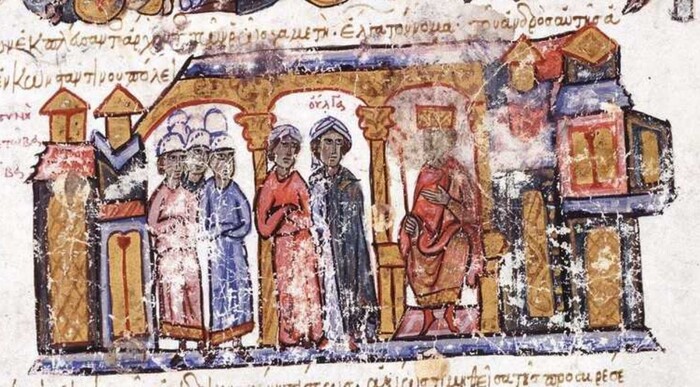

Константинополь на протяжении столетий был центром притяжения для правителей маленьких полузависимых государств. Но никогда прежде не случалось, чтобы правители столь большой, далекой и самостоятельной страны, как Русь появлялись на берегах Босфора с мирными целями. Как не будет такого и в последующие годы. В этом смысле Ольга - совершенно уникальное явление. Она приняла крещение и получила новое христианское имя Елена в честь матери императора Константина Великого. Некоторые записи об этом событии сохранились в книге «О церемониях» (Περί τῆς Βασιλείου Τάξεως , дословно «О царском устройстве»), авторство которой обычно приписывают императору Константину VII Багрянородному. Судя по всему, Константин, действительно, прикладывал свою руку к этому произведению, однако значительную его часть сформировали по его заказу другие люди. При этом они пользовались официальными документами, которые сухо и протокольно отразили жизнь Большого императорского дворца.

В 15 главе второго тома в разделе с заглавием Ετερα δοχη΄ της ΄Ελγας της Ρωσε΄νης (Второй прием — Эльги Росены) написано, что 9 сентября 957 года в среду палаты Большого дворца были украшены и приготовлены к торжественному приему "Эльги, архонтиссы Росии" ( ΄Ελγας της αρχοντι΄σσης Ρωσι΄ας). Обратите внимание, если Повесть временных лет говорит о том, что Ольга как бы вообще одна отправилась в путь (хотя очевидно, что это не так) то в этом византийском тексте мы получаем полный список ее спутников. С нею в Константинополь прибыли её родственники, приближенные, слуги, послы и купцы, всего около 140 человек:

Княгиня Ольга

Священник Григорий

Переводчик княгини

Племянник княгини

8 приближенных людей

18 прислужниц княгини

16 приближенных женщин

18 рабынь

22 апокрисиария

6 людей из свиты апокрисиариев

44 купца

2 (как минимум) представителя сына Ольги, князя Святослава

1 (как минимум) переводчик

Апокрисиарий (ἀποκρισιάριος — приносящий ответ) — в Византийской империи дипломатическая должность соответствующая посольской.

В дворцовых залах помимо императора и членов его семьи, собрались жены высших сановников. Княгиня вошла вместе с переводчиком в триклиний Юстиниана во главе группы родственниц и избранных прислужниц. На определенном расстоянии от трона полагалось совершить проскинесис, склонившись ниц перед императором. В это время начинали играть скрытые за шелковыми завесами органы, а трон вдруг начинал подниматься. Таким образом, когда посетитель вставал, он вдруг видел императора вознесенным вверх. Приблизившись еще к трону, посетитель должен был ответить на церемониальные вопросы во время чего механические львы, сидевшие по бокам от трона, начинали рычать и бить хвостами, а птицы — щебетать на ветвях золотого дерева, стоявшего рядом.

Триклиний (triclinium, τρί-κλῑνον, τρεῖς, — три, κλίνη — ложе, кровать) — столовая римского дома, а также трапезная во дворце, зал приемов.

После впечатляющей постановки, сопровождавшейся демонстрацией чудес механики и инженерной мысли имперских мастеров, Константин Багрянородный пригласил княгиню побеседовать.

Далее, когда василевс с августой и его багрянородными детьми уселись, из Триклиния Кенургия была позвана архонтисса. Сев по повелению василевса, она беседовала с ним, сколько пожелала.

После официальной части приема в том же триклинии Юстиниана состоялся званный обед в честь княгини Ольги, в то время, как для послов и прочих прибывших с княгиней столы были накрыты в Хрисотриклинии — «Золотой палате».

Больше месяца после этого княгиня оставалась в Константинополе, осматривая его достопримечательности. Но время поджимало: чтобы вернуться в Киев в навигационный период, покинуть берега Босфора нужно было не позже второй половины октября. В книге «О церемониях» сохранилась запись о третьем приеме, вероятно, прощальном, который был дан 18 октября в Хрисотриклинии для княгини и в другом здании для прочих русов. Книга упоминает, что во время двух последних встреч русы получили подарки, в числе которых было не меньше 2385 милиарисиев (серебряных монет). Я думаю, дамы из свиты Ольги часть из них потратили там же, в Константинополе. Но что-то должно было доехать до Руси, в качестве напоминания о далекой и столь впечатляющей поездке. Кроме того, во всех странах, окружавших Византийскую империю, любили превращать золотые и серебряные монеты в украшения. Вероятно, с такой целью одна из спутниц Ольги и привезла монеты с собой на Русь.

Милиарисий (miliarisium, от латинского miliarensis — тысячный) — римская серебряная монета. Введена императором Константином I в 310—320 годах.

Путь между Константинополем и Киевом занимал обычно 30-40 дней. Русское посольство отправилось на север, хотя ромеи после 26 октября старались не выходить в Черное море из-за начала сезонных бурь. Несмотря на опасности пути, Ольга со свитой благополучно вернулась в свою столицу. По древней легенде княгиня родилась в «Выбутовской веси», то есть в селе Выбуты, лежавшем на берегу реки Великой в 13 километрах от Пскова. В «Житии Святой Ольги» говорится, что после крещения она отправилась в родные края. По ее воле в Пскове был возведен храм во имя Святой Троицы, а на берегу реки напротив Псковского кремля поставлен дубовый крест.

Вероятно, вместе с Ольгой в Псков отправилась и одна из ее спутниц, с которой связана дальнейшая история византийских серебряников. Судьба этих монет оставалась неизвестной на протяжении тысячи лет, пока в декабре 2003 года археологическая группа, проводившая раскопки в Пскове, не обнаружила некрополь второй половины X века. В одном из захоронений археологи нашли останки женщины из богатой семьи, сколь можно было судить по окружавшим ее предметам.

Женщина имела скандинавские корни, поскольку само по себе захоронение относится к скандинавскому типу камерных захоронений. В яме размером 4 м х 4,5 м был установлен сосновый сруб 2,7 м х 3,3 м, разделенный на два «помещения». В северном помещении и находились останки. Дама 25-35 лет была расположена на погребальном ложе в полусидячем положении. Ее окружали более 60 предметов, значительная часть которых представляли собой ювелирные украшения. В целом погребальный инвентарь повторял стандартный набор предметов, которые сопровождали покойников в мир иной, и которые хорошо известны по могильникам в других городах Древней Руси. Примечательным в этом захоронении были две монеты, ровно такие, которые подарил император Константин VII русскому посольству.

Милиарисий императоров Романа I Лакапина, Константина VII Багрянородного, Стефана и Константина Лакапинов. 933-944 г.г.. Вес 2.71 грамма.

Монеты лежали с двух сторон от головы. К ним оказались прикреплены ушки для подвешивания. Возможно, они использовались как серьги или подвески. Это были два византийских милиарисия из серий, напечатанных в 920-945 и 945-959 годах. Для пущей красоты обе монеты были покрыты позолотой. Е.А. Яковлева, руководитель археологической группы, предполагает, что монеты носили символическую и меморативную функции. Хозяйка носила их при жизни, как напоминание о своем путешествии и демонстрацию своей веры - судя по находкам, она была христианкой. На каждой монете изображены христианские кресты, кроме того, в могиле был обнаружен серебряный нательный крест. Вероятно, летом 957 года в Константинополе крестилась не одна княгиня Ольга, но некоторые спутники, включая эту женщину из ее свиты, которая жила, умерла и была похоронена в Пскове.

Ответ на пост «Страшная месть княгини Ольги древлянам за своего мужа Игоря Рюриковича»2

А если вас убьют, ваша жена пойдет мстить?

Страшная месть княгини Ольги древлянам за своего мужа Игоря Рюриковича2

Предыстория мести началась с гибели князя Игоря в 945 году. Древляне, восточнославянское племя, платившее дань Киеву, восстали против Игоря, князя Киева, - не желая платить дальше дань. Древляне, под предводительством своего князя Мала, сумели захватить князя Игоря и жестоко его казнили, привязав его к согнутым вершинам двух молодых берез, что привело к его разрыву надвое. Это убийство было не просто актом неподчинения, но прямым вызовом власти Киева. Стремясь закрепить свою независимость и подчинить себе Киевское княжество, древляне решили женить своего князя Мала на вдове Игоря, Ольге. Они отправили посольство из лучших мужей племени в Киев с наглым предложением выйти замуж за Мала, ссылаясь на то, что убили ее мужа, но сами имеют добрых князей. Для Ольги, оставшейся с малолетним сыном Святославом, это стало страшной личной трагедией и прямым посягательством на власть ее династии и целостность Руси. Она осознала, что проявленная слабость означала бы конец правления Рюриковичей.

Месть - это блюдо, которое подают холодным

Княгиня Ольга была умной и хитрой женщиной с невероятной силой воли. После смерти своего мужа она стала регентшей при малолетнем сыне Святославе. И такая женщина как Ольга не могла не отомстить древлянам за убийство мужа и за высказанные оскорбления.

Ольга была гениальна в своей жестокости и психологической точности в разработке своего многоступенчатого плана мести. Она прекрасно понимала древлянскую психологию, их гордость и доверчивость. Приняв первое посольство с показным смирением и согласием, она начала воплощать хитроумный замысел в жизнь.

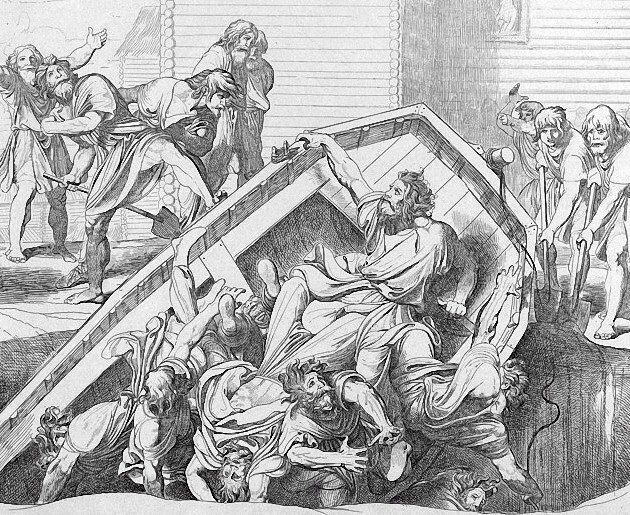

Первый этап мести. Погребение заживо

Ольга встретила древлянских послов с показной любезностью. Она предложила им неслыханную честь: быть принесенными к княжескому двору не пешком, а прямо в их же ладье. Польщенные такой почестью, послы позволили киевлянам подхватить их ладью и нести на руках. Однако путь вел не к княжеским палатам, а к глубокой яме, заранее вырытой по приказу Ольги во дворе ее терема. Когда ничего не подозревающих древлян внесли прямо над ямой, ладью сбросили вниз. И тогда Ольга приказала засыпать их заживо. Все послы погибли в страшных муках под тяжестью земли. Так завершился первый этап мести.

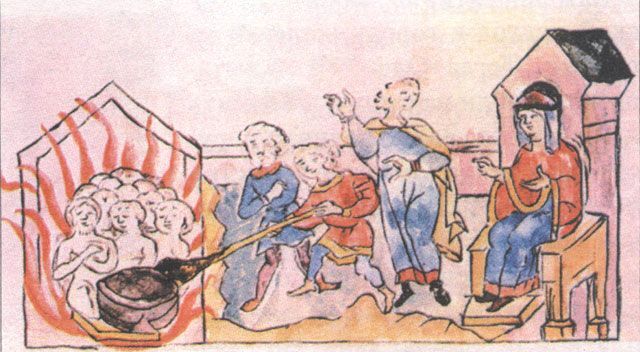

Второй этап мести. Сожжение заживо

Не дождавшись возвращения первого посольства, древляне отправили второе, состоявшее из самой знатной и уважаемой знати племени, чтобы уговорить Ольгу и ускорить свадьбу. Ольга снова встретила их ласково. Она предложила им совершить ритуальное омовение перед встречей с ней, как подобает знатным гостям. Довольные и уверенные в успехе, древляне отправились в крепко срубленную баню. Как только они вошли внутрь и начали мыться, слуги Ольги снаружи наглухо заперли двери и подперли их бревнами. Затем баню обложили хворостом и подожгли. Вся древлянская знать сгорела заживо в огненной ловушке. Так завершился второй этап мести.

Третий этап мести. Кровавый пир

После этого Ольга отправила гонца к древлянам с просьбой прислать самую почетную делегацию, чтобы она могла с почетом встретить их перед свадьбой в Киеве. Одновременно она объявила о своем желании справить поминальный пир (тризну) на могиле своего мужа Игоря, находившейся неподалеку от древлянской столицы Искоростеня. Древляне, все еще не понимающие судьбы первых двух посольств, прислали большую делегацию знати. Ольга с малой дружиной и юным Святославом прибыла на место. Во время поминального пира, когда древляне разгорячились и опьянели от обильного меда, они поинтересовались судьбой посланной ранее дружины. Ольга ответила двусмысленно, что те идут следом с дружиной ее мужа. Эти слова стали условным знаком. Дружинники Ольги, до этого притворявшиеся слугами, раздающими угощения, внезапно выхватили оружие и начали беспощадную резню. Летопись сообщает о пяти тысячах перебитых древлян. Выжить не удалось почти никому из знатных гостей. Так завершился третий этап ее мести и план подходил к своему логичному концу.

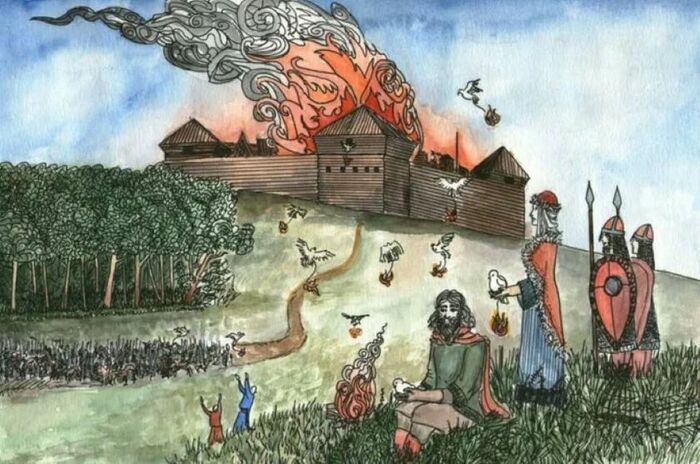

Четвертый этап мести. Сожжение столицы древлян

Уничтожив цвет древлянской знати, Ольга собрала большое войско и двинулась на столицу древлян - Искоростень. Однако город упорно сопротивлялся. Годовая осада не приносила успеха - защитники отбивали все приступы. Тогда Ольга прибегла к новой хитрости. Она послала в город весть, вопрошая, зачем те хотят умереть с голоду, когда все их города уже сдались, платят дань и возделывают земли. Древляне ответили, что готовы дать дань медом и мехами, но Ольга потребовала нечто необычное и на первый взгляд ничтожное: по три голубя и по три воробья от каждого двора. Обрадованные легкостью такой дани, древляне быстро собрали птиц и отправили Ольге. Та приказала своим воинам привязать к лапке каждой птицы кусочек трута (тлеющей от огня ткани или серы). Когда стемнело, всех птиц подожгли и отпустили. Птицы, стремясь к своим гнездам под крышами домов, сеновалов и голубятен, полетели обратно в Искоростень. Вскоре весь город был охвачен пожаром - загорались крыши, сеновалы, сараи. В панике жители пытались спасаться, выбегая из горящего города. Но киевская дружина стояла у ворот. Одних убивали на месте, других брали в плен. Город был полностью уничтожен, а его защитники и жители либо погибли в огне, либо пали от меча. Согласно легенде, лишь немногие, включая князя Мала, бежали, но его дальнейшая судьба неизвестна.

Последствия

Последствия мести княгини Ольги были огромны. Древлянская земля была окончательно и бесповоротно подчинена Киеву. Более того, ужас, наведенный жестокостью Ольги, на долгое время отбил охоту у других племен бунтовать против центральной власти. Ольга не остановилась на мести. Она провела первую в истории Руси административно-финансовую реформу: установила фиксированный размер дани («уроки»), создала систему специальных мест для сбора дани («погосты»), что упорядочило управление и укрепило единство молодого государства.

Так же княгина Ольга вошла в историю как первая правительница Руси, принявшей христианство (ок. 955 г.), заложив основу для будущего Крещения Руси ее внуком Владимиром.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

Княгиня Ольга будет встречать гостей и жителей Пскова в аэропорту

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что памятник княгине Ольге готов к установке и появится 24 июля на площади у аэропорта. С 2003 года, когда отмечалось 1100-летие Пскова, в этот день также чтят память княгини. Ольга считается покровительницей города, её именем назван аэропорт.

Ведерников отметил высокую детализацию 4,5-метровой скульптуры. В левой руке у покровительницы Пскова — Троицкий собор, «сердце земли псковской», а правой рукой она благословляет жителей и гостей города.

Однако губернатор не упомянул, что это будет уже третий памятник Ольге в Пскове. Ранее горожане шутили и предлагали «каждому двору — по Ольге».

Создание скульптуры обошлось городскому бюджету в 27,8 млн рублей.

«Есть более насущные цели для траты столь весомых средств. Нет ли в городе нуждающихся в жилье семей? Женщин с детьми в трудной жизненной ситуации? Неразумный, потрясающий по своей ничтожности замысел», — пишут горожане в комментариях.

«Лучше бы МРТ купили», «Третий памятник Ольге в одном городе — не многовато ли? Все сироты обеспечены жильём, все больницы и школы — современным оборудованием?» — добавляют другие.

Историческое

Правители России часть 4

Княгиня Ольга, одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории Древней Руси, вошла в летописи как первая женщина-правительница, принявшая христианство. Её происхождение остаётся предметом споров: одни источники называют её уроженкой Пскова, другие — деревни Выбучи под Псковом. По преданию, будущая княгиня, происходившая из простой семьи, встретила князя Игоря Рюриковича на переправе, поразив его умом и красотой. Этот легендарный эпизод, описан в «Повести временных лет».

После трагической гибели Игоря, убитого древлянами в 945 году за попытку вторично собрать дань, Ольга взяла бразды правления в свои руки, став регентшей при малолетнем сыне Святославе. Её месть древлянам, подробно описанная летописцами, сочетает жестокость и символический смысл. Послы древлян, прибывшие сватать её за своего князя Мала, были заживо погребены. Вторая делегация сожжена в бане. На тризне (пирешство в память умершего) по Игорю у стен Искоростеня дружинники Ольги перебили тысячи древлян. Завершила расправу хитроумная осада их столицы: потребовав дань воробьями и голубями, княгиня приказала привязать к их лапам горящую паклю, что привело к пожару города.

Ольга проявила себя как талантливый реформатор. Она упорядочила систему сбора дани, введя фиксированные платежи («уроки») и административные центры сбора дани («погосты»), что снизило произвол княжеских сборщиков дани. Это укрепило экономику и заложило основы государственного управления. В 957 году Ольга отправилась с дипломатической миссией в Константинополь, где приняла крещение под именем Елена.

Византийский император Константин VII Багрянородный, подробно описавший её приём, оказал правительнице высокие почести, однако политический союз, вероятно, не состоялся. Вернувшись, Ольга пыталась распространить христианство на Руси, но встретила сопротивление элиты, включая сына Святослава, который оставался язычником.

Несмотря на это, княгиня продолжила укреплять международные связи, принимая послов из Германии и Византии.

Умерла Ольга в 969 году, завещав похоронить себя по христианскому обряду. Её внук Владимир, крестивший Русь в 988 году, завершил начатый ею путь. Канонизированная как святая равноапостольная, Ольга осталась в памяти не только как мстительница, но и как праматерь русской государственности, чья мудрость предопределила цивилизационный выбор Руси.

Если Вам понравилась статья, то пожалуйста поставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи

Продолжение следует...