Лига историков

Империя Тан – золотой век китайской истории – Сергей Дмитриев | История Китая | Китаеведение

Почему империя Тан считалась «Золотым веком» в китайской истории? Чем эта эпоха отличалась от других? Каким был её расцвет и упадок? Какое место в её расцвете и упадке занимали женщины?

Об этом рассказывает Сергей Дмитриев, китаевед, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН, заведующий сектором древней и средневековой истории Китая, доцент УНЦ «Философия Востока» Философского факультета РГГУ.

Про шведского Айвенго, лишенного наследства

Из цикла "Историк как свинья - всегда найдет где порыться". Как-то занесло меня в финский город Турку. Это самый древний и славный из финских городов. Конечно, Турку не Москва, да, там не происходили судьбоносные для человечества события, с ними в Финляндии вообще туго, и это, похоже, одна из причин вечной тоскливой меланхолии финнов.

Но когда ты живешь долго – а Турку живет очень долго, - нить твоей жизни переплетается с великим множеством другим нитей, которые и сплетают ковер, именуемый человеческой историей.

Текстовая версия ролика здесь - Про мальчика с витража, так и не ставшего русским царем

Антисоветская клюква на вынос. Фильм 2017 года "Время Первых". Часть первая. Подготовка к полёту

В 2017 году на широких экранах нашей страны вышел этот "исторический фильм "снятый режиссёром Дмитрием Киселёвым. Главные роли сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Космонавт Алексей Леонов, был консультантом фильма. Идея снять фильм принадлежала актеру Евгению Миронову, который так же стал и одним из продюсеров этого фильма. Первоначально на роль режиссера картины хотели пригласить Сергея Бодрова старшего, но затем режиссером картины назначили Юрия Быкова.

В 2015 году проект получил финансовую помощь «Фонда кино» на безвозвратной и возвратной основах, финансовую помощь также оказал Альфа-банк, вице президентом которого как раз и являлся Алексей Леонов. Съёмки фильма прошли в два этапа: с 1 июля снимали в павильонах и на летней натуре, в ноябре — съёмки космоса и приземление космонавтов в тайге. Первоначально режиссёром фильма был Юрий Быков, но когда фильм уже был готов на две трети, он был отстранён от проекта продюсерами Тимуром Рекламбетовым и Евгением Мироновым. По словам самого Быкова, продюсеры «увидели не такой фильм, который можно продать» и желали получить более зрелищное кино. После этого работу над фильмом продолжил Дмитрий Киселёв, который ранее до этого принимал участие в съёмках франшизы "Елки", от Тимура Рекламбетова, Он полностью переснял картину, оставив из материала Быкова только пару коротких эпизодов. Дмитрий Киселев в одном из своих интервью заявил:

«Я стал копаться в литературе, изучать детали того полета, которые были в свободном доступе, и предложил свое видение ритма космической части. Чтобы хорошо рассказать историю, нужно постоянно менять состояние: прежде чем удивить, притупить внимание зрителя, прежде чем напугать — рассмешить. И так далее. Кино держит, когда есть этот ритм, переход из одного состояния в другое»

Так что при разборе данного фильма и посмотрим как режиссер картины вместе с продюсерами и сценаристами в действительности изучали документы и свидетельства очевидцев, так же увидим как фильме по реальным событиям эти события в очередной раз исковеркали для повышения драматизма.

Фильм начинается с кадров как пилот Миронов находясь в прострации сидит в неисправном самолете у которого горит двигатель, а его с земли вызывают по рации. Миронов хочет применить систему пожаротушения, но ему это делать не разрешают, говорят что бы он снижался, отправлял самолет в поле и катапультировался. Миронов хочет катапультироваться, но у него это не получается, система катапультирования по вине напарника Миронова не работает, Лобанов при подготовке машины к полету не снял чеку с катапульты. Приходится летчику Леонову сажать горящий самолет в безнадежной ситуации при этом чудом.

В воспоминаниях Алексея Леонова, эпизод с аварийной посадкой встречается. Только вот аварийная ситуация, случилась из за того что при посадке не выпускалось шасси. Да Леонов действительно быстро сориентировался и посадил машину, только выглядело все не так драматично, да и двигатель не горел. По фильму, за тем как пилот Миронов сажает неисправный самолет в экстремальных условиях, наблюдает генерал Каманин, прибывший в воинскую часть со специальной комиссией. Генерал Каманин, курировавший отряд космонавтов, не мог присутствовать при этом эпизоде, поскольку поисками будущих космонавтов сам не занимался. Авиаполк, где служил Леонов, посетил Евгений Карпов — первый начальник Центра подготовки космонавтов. Да и в космическую программу летчик Леонов попал не из-за аварийной ситуации.

После посадки Миронов спасает незадачливого товарища и вытаскивает из системы катапультирования чеку, которую Лобанову и передает. На вопрос товарища а какое оправдание он найдет почему не прыгал когда поступил такой приказ, Миронов говорит что оправдается тем что спасал дорогую советскую технику.

Каманин же интересуется, что за представление тут устроили. На это, командир воинской части говорит, что машина уже не новая, поэтому двигатель сдох, почему машина оказалась неисправная разберутся, виновных накажут и расстреляют, ну а машину пилотировал сумасшедший лейтенант Леонов. Каманин же говорит, что летчика Леонова направляли к нему, так как именно такие сумасшедшие им и нужны.

Ну а я все время думал, что в отряд космонавтов люди попадали по совершенно другим критериям. А тут оказывается, что для полета в космос набирали только сумасшедших людей. Этот голливудский штамп, про то что они типа сумасшедшие, но при этом они лучшие прочно засел в головах отечественных сценаристов да так что они этот штамп уже пихают всюду куда только можно, при этом не удосуживаясь четко и логично прописать поступки персонажей. А киношный Леонов мне напомнил Топпера Харли из фильма "Горячие головы", где кстати высмеивался этот голливудский стереотип, сумасшедших но лучших из лучших.

Когда в СССР на полном серьезе стали обсуждать возможность полета человека на космическую орбиту, поднялся вопрос о том, откуда брать будущих космонавтов. Врачи предложили летчиков-истребителей, так как это наиболее приспособленные к различным нагрузкам люди. Эта идея понравилась главному конструктору Сергею Королеву, который заметил, что летчики помимо физической выносливости, еще и обладают обширными знаниями и навыками.

Были сформированы основные требования к кандидатам, идеальное физическое и психическое здоровье, высокий уровень стрессоустойчивости и выносливости организма, высокая летная успеваемость, вес тела — не больше 70 кг, рост — не выше 170 см, возраст — не старше 35 лет. Искать будущих космонавтов начали среди летчиков военной авиации, внимательно изучая их личные дела и состояние здоровья. Всего было отобрано 352 человека.

Затем было собеседование с кандидатами, в ходе которого оценивались знания летчика и его готовность к космическим полетам. После него началась дополнительная проверка, за время которой 53 человека сами отказались участвовать в рискованном и необычном на тот момент деле. Еще 74 кандидата были отклонены по состоянию здоровья. Претендентов осталось 225.

Всех, кто был допущен к дальнейшим проверкам, стали привозить в Москву, чтобы провести более детальный и тщательный отбор. Помимо стандартных медицинских осмотров, кандидатов подвергали таким испытаниям. Закрывали на 10 дней в сурдокамере, изолируя от остального мира — кстати, именно здесь лучше всех проявил себя Юрий Гагарин. Проверяли реакцию организма к перепадам высоких температур в термокамере. Укрепляли вестибулярный аппарат с помощью специальных приспособлений и упражнений. Смотрели устойчивость к недостатку кислорода. Также пилотам читали теоретические лекции, на которых знакомили их с действием невесомости и перегрузок, рассказывали технические моменты. А на практике кандидатов учили прыгать с парашютом, вести себя в состоянии кратковременной невесомости.

Пройти все испытания удалось 29 претендентам. Правда, потом оказалось, что в отряде не должно быть больше 20 человек, поэтому 9 кандидатов перевели в «резерв». Далее все люди попавшие в отряд космонавтов проходили различные тренировки в том числе на специальных тренажерах. В результате дальнейшего отбора в первый отряд космонавтов попало 6 человек

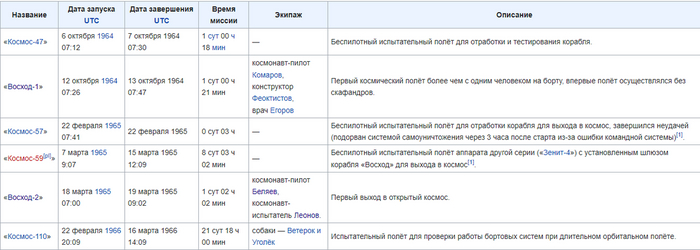

Далее наступает 1963 год, нас переносят в опытное конструкторское бюро, куда среди ночи на машине приезжает Королев. Их последующего разговора мы узнаем что полет космического корабля Восход-2, оказывается был запланирован на 1967 год, но из-за того, что американцы планируют совершить подобный полет уже в 1965 году, сроки старта советского корабля переносятся. Вот оно как, я то то думал что космическую программу в СССР создавали потому что она продвигала науку и технический прогресс, но нам говорят что все это делалось только для того что бы догнать и перегнать Америку. Хотя по сути, это американцам приходилось догонять Советский Союз в космической программе, так по многим показателям мы и так уже были первыми.

4 октября 1957 года Советский Союз запустил «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли, и стал первой космической державой. В ноябре 1957 года на втором спутнике в космос отправилась собака по кличке Лайка, ставшая «первым живым космонавтом» Земли. 19 августа 1960 года в СССР был запущен «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. После орбитального полёта собаки благополучно вернулись на Землю. Первый в мире орбитальный полёт животных с возвратом. Первым человеком в космосе и сразу на орбите был советский космонавт Ю. А. Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил первый орбитальный полёт на корабле «Восток-1» 6 августа 1961 года Герман Титов стал первым человеком в космосе, который провел на орбите более суток, сделав 17 витков вокруг Земли. 14 июня 1963 года Валерий Быковский находится на орбите Земли в течение почти пяти суток — самый долгий одиночный полет. Так что, как раз американцам приходилось догонять, при этом не всегда удачно. Так например 6 декабря 1957 года в торжественной обстановке при большом стечении народа на мысе Канаверал должен был состояться запуск первого американского спутника. Миллионы американцев прильнули к экранам телевизоров, старт ракеты должны были показать в прямом эфире. Ракета смогла подняться лишь на 1,2 м, после чего накренилась и взорвалась.

Тут же в фильме, Каманин говорит что мы не можем допустить, чтобы американцы нас опередили и поэтому старт корабля переносится на 1965 год. Королев же пытается Каманину возражать и говорит: "А допустить в космос неготовое изделие с буквами СССР на борту можно? Обораться перед всем миром можно? И получить два героических трупа, вместо двух живых живых героев космонавтов."

Нам опять вдалбливают в голову мысль про ужасную советскую систему которая с человеческими жертвами не считалась и готова была шагать к намеченной цели по человеческим труппам. Далее Королев говорит что надо в ускоренном темпе подготовить два корабля, при этом первый будет испытательный. Ну а так же нужно будет отработать нештатные ситуации которые могут случится а дальше надежда на людей и у них есть два отчаянных космонавта. Кстати, по воспоминаниям самого Леонова, будущий космический корабль на котором он и совершит полет в космос он увидел в 1962 году.

Королев при этом, во время разговора, показывает на фотографии Миронова и Хабенского в советской форме которые почему то висят тут же в конструкторском бюро. . Инициатором создания кораблей «Восход» на основе одноместных «Востоков» стал как раз Сергей Королёв. В июне 1964 года началась подготовка к полёту первого в мире трёхместного космического корабля «Восход». Была сформирована группа из семи кандидатов на этот полет. В нее вошли: от ЦПК — В. М. Комаров и Б. В. Волынов, от ОКБ-1 — инженер-проектант К. П. Феоктистов, от Академии наук СССР — старший научный сотрудник Института автоматики и телемеханики Г. П. Катыс, от Института авиационной и космической медицины ВВС — Б. Б. Егоров и В. Г. Лазарев. В группу также входил врач ЦПК А. В. Сорокин.

Кандидаты готовились к полёту в разных составах экипажей, так как руководители полета «Восхода» (генерал Н. П. Каманин, С. П. Королёв и М. В. Келдыш) долгое время никак не могли договориться, кого же из них отправить в космический полет. В итоге лишь за три дня до запуска, 9 октября 1964 года решением Госкомиссии в основной экипаж «Восхода» были назначены В. М. Комаров, К. П. Феоктистов и Б. Б. Егоров. Остальные четверо кандидатов были включены в дублирующий экипаж. Владимир Михайлович Комаров — командир корабля, Константин Петрович Феоктистов — научный сотрудник, Борис Борисович Егоров — врач. Дублёры экипажа: Борис Валентинович Волынов — командир корабля, Георгий Петрович Катыс — научный сотрудник, Алексей Васильевич Сорокин — врач, а так же Василий Григорьевич Лазарев. Корабль «Восход-2» был модифицирован по сравнению с кораблём «Восход-1». В корабле «Восход-2» было два места для космонавтов, а также была установлена надувная шлюзовая камера «Волга». Во время старта шлюзовая камера была в сложенном состоянии, в космосе — надувалась, а перед сходом с орбиты и приземлением — отстреливалась от корабля.

В июле 1964 года был назначен экипаж для выполнения полёта на корабле «Восход-2». Основной экипаж: Павел Беляев — командир и Алексей Леонов — пилот; дублирующий экипаж: Виктор Горбатко и Евгений Хрунов. Позже к подготовке к полёту был привлечён и Дмитрий Заикин. Кстати только 9 февраля 1965 года было окончательно решено что полет на корабле Восход -2, осуществят именно Леонов и Беляев. Это я к тому что у космонавтов были так же и дублеры, да и пробные запуски перед полетами проводились. Тут же в фильме в космической программе учувствуют всего двое человек, и вообще не видно Юрия Гагарина, который кстати принимал деятельное участие в программе подготовки Леонова и Беляева. И так для справки, космический корабль получил окончательно название Восход -2, только в 1965 году, до этого планировалось назвать корабль просто Выход.

Далее Миронов и Хабенский, сидят в самолете и готовятся совершать тренировочный прыжок с парашютом. При этом Леонов поправляет парашют у более старшего и опытного товарищи, и интересуется, сколько боевых вылетов Беляев за время войны выполнил. Пилот сообщает что очень низкий потолок, да и ветер усиливается, поэтому прыжок нужно отложить и возвращаться на базу. Беляев принимает решение возвращаться. Леонов же говорит что их выбрали для того чтобы они выполняли невыполнимые задачи, берет и прыгает из самолета, Хабенскому ничего не остается как прыгнуть за ним.

Во время спуска на парашюте, Леонов более опытному летчику чем он, дает советы как правильно спускаться на парашюте. Для полного понимания, когда в 1943 году Павлу Беляеву исполнилось 18, его отправили учиться в летное училище. Он блестяще окончил школу обучения летчиков, затем Ейское высшее военное училище и 9 мая 1945 года был направлен в одну из частей ВВС. Участвовал в войне с Японией, летал на истребителе, а после ее капитуляции продолжил службу в военной авиации, освоил десятки типов самолетов, налетал более 500 часов. В 1959 году Павел Иванович успешно окончил Военно-воздушную краснознаменную академию. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Среди набранных лётчиков был самым старшим по возрасту, по званию (майор) и по должности (командир эскадрильи). Внутри группы был единственным, кого коллеги именовали по имени и отчеству. Проходил подготовку к полётам на кораблях типа «Восток» и «Восход».

Это я к тому что летчиком Беляев был опытным, а в фильме мало того что он сам ничего не умеет, так еще и ходит на поводу Леонова. Но так как этого сценаристам показалась мало, так они еще полностью исковеркали и характер Беляева, сделав из него какого то неуверенного в себе нюню. Однако советы Леонова не помогают и при приземлении Беляев ломает ногу.

Эпизод со сломанной ногой в воспоминаниях Беляева встречается, только произошел он в 1961 году, во время затяжного прыжка с парашютом, при этом Леонов вообще никак не упоминается. Ну а тут события перенесли на 1963 год, да к тому же значительно исказили дальнейшие события. Далее Миронов у дома офицеров дожидается Каманина и просит что бы его пустили к товарищу, дескать Хабенский распустил нюни, никого не хочет видеть и он хочет поддержать боевой дух товарища. За неоднократные нарушения дисциплины Мироновым, генерал Каманин удивляется а почему он ему еще пинка под зад еще не дал и говорит что дальнейшие тренировки продолжаются. Так же Каманин говорит что Беляев отстранен от полета и новым напарником Леонова является Хрунов. Леонов заступается за товарища и говорит что это он виноват в случившемся.

На это Каманин говорит что Беляев пусть пока подлечится, но так как программу тормозить нельзя, то пусть Леонов готовится к полету с другим пока напарником. В следующей сцене Леонов находится у себя в квартире и рисует натюрморт. Заходит его жена и говорит что получается похоже. Ну а Беляев лежит в палате на растяжке со сломанной ногой и очень сильно переживает. Кстати понять Беляева тут можно, перелом ноги, да еще последующее нахождение переломанной конечности само по себе очень неприятное, нечто похожее пришлось испытать на собственной шкуре. Тут открывается окно и палату забирается Миронов, пришедший товарища поддержать.

Миронов приносит с собой в рюкзаке различные железки и говорит что они сейчас начнут программу реабилитации физической формы Хабенского, так как жизнь типа у Леонова одна, напарник один и он ни с кем кроме Хабенского в космос лететь не намерен. Миронов навешивает на растяжку дополнительный груз и заставляет Хабенского делать физические упражнения. В время упражнения рвется растяжка и и нога бьется о кровать причиняя боль Хабенскому. Сцена того как герой Леонова лезет к товарищу в окно, уже до этого множество раз появлялась в разных как советских а так же в зарубежных фильмах.

По воспоминаниям Беляева что я привел выше, видно что сначала Беляеву хотели сделать операцию, потом предложили пассивный метод лечения, для естественного срастания конечности надо было лежать в течении длительного времени в гипсе и ждать. Когда же сняли гипс выяснилось что сросшаяся нога стала немного длиннее. Для того что бы привести ногу в норму, Беляеву ВРАЧИ порекомендовали физические упражнения, которые Беляев уже выполнял будучи уже дома. Разумеется Леонов опять же не упоминается. При этом делать упражнения по воспоминаниям Беляева, было адски больно и трудно, но оно того стоило, нога укоротилась до нормального размера. Физическое же состояние Беляева у врачей опасения не вызывало, было опаска что может проявится проблема психологического характера, боязнь прыжков с парашюта после травмы. Для того что бы опровергнуть такие опасения, первый прыжок с парашютом после выздоровления Беляев совершил с Юрием Гагариным, о котором в этом фильме вообще не упоминается.

После того как Хабенский выгнал из палаты Миронова, нам показывают как Миронов с новым напарникам совершают тренировочный полет с испытанием невесомости. Когда Правительством СССР было принято решение об отборе и подготовке космонавтов к первому космическому полёту, одной из многих неисследованных областей была проблема невесомости. Важнейшее значение для программы подготовки было исследование, как человек, а конкретно — космонавт, будет ощущать себя в условиях невесомости.

В 1961 году на опытном производстве ГК НИИ ВВС с помощью ОКБ Туполева была подготовлена первая специализированная летающая лаборатория Ту-104А (ССС1М2390). Выбранная машина должна была обеспечивать полёт в условиях различных перегрузок (в том числе отрицательных) так, чтобы бортовое оборудование оставалось работоспособным. Для создания эффекта невесомости самолёт должен иметь постоянное ускорение равное g, направленное вниз. Этим создаётся нулевой вес всего, что находится на борту. Длительно такой режим (до 40 секунд) можно создать, если выполнить специальную фигуру пилотажа «провал в воздухе». Для точного достижения нулевого значение веса (условие невесомости) в ЛИИ позднее был разработан и применён автомат управления, который обеспечивал требуемое тонкое управление.

Сцена как Миронов кружится в невесомости внутри самолета в целом смотрится неплохо и нарекания в целом не вызывает, но есть одно НО. По воспоминаниям Леонова вышедшим в 1980 году, тренировки в условиях невесомости он проходил вместе с Беляевым. При этом, отрабатывать упражнения по входу в шлюзовую камеру у него получалось, хоть и не с первого раза.

В фильме же после тренировочного полета, Королев спрашивает у Миронова, почему за все эти сеансы невесомости не было ни одной удачной попытки захода в шлюз. На это Миронов отвечает, что хоть скафандр и называется Беркут, он очень неудобен и напоминает асбестовый гроб. В тех же воспоминаниях Леонова говорится ,что его скафандр был очень удачным и точно сшит по нему. При этом Леонов рассказывает, что на макете корабля, а так же в условиях невесомости, при тренировках отрабатывались разные аварийные ситуации, при этом вес самого скафандра в невесомости не очень ощущался.

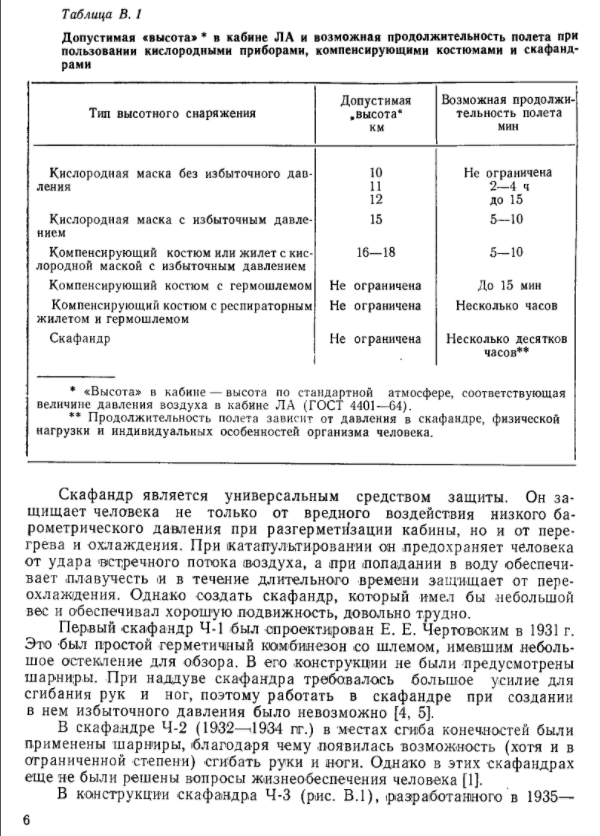

Тут же в фильме, Миронов скафандром недоволен, и предлагает Королеву, на изучение скафандр который спроектировал лично он. Миронов достает из тубуса чертеж скафандра и говорит, что лучше бы в некоторых местах, для лучшего сгиба локтевых и кистевых суставов, поставить специальные шарниры. На это неизвестный нам инженер говорит: "Что бы такой скафандр появился на свет, нужно два, а то и два с половиной года." Но этого времени у них нет, дополняет инженера Королев.

Если бы сценаристы данного фильма хоть немного знакомились с разными источниками, то они бы знали, что высотные скафандры в Советском Союзе. начали разрабатывать еще в 1931 году В Скафандре Ч-2, в местах сгибов конечностей уже были применены специальные шарниры. Кстати для людей которые интересуется подобной тематикой рекомендую к прочтения книгу которая так и называется "Высотные и космические скафандры".

Тут же напарник Леонова предлагает идею, что лучше космонавту заходить в шлюз не вперед ногами, а головой. Королев предлагает Хрунову провести эксперимент, залезть в шлюз головой вперед, там в узком пространстве развернуться и закрыть люк шлюза. У Хрунова произвести все эти маневры в узком пространстве не получается, а Королев констатирует что из за этого экипаж погиб. На это Леонов говорит что они будут отрабатывать текущие задачи и готовы лететь в этих кандалах.

На это Королев говорит: "Да и мы и так народ который от рождения летает в кандалах. А представляете если их снять, что бы тогда было." До нас за двадцать минут фильма опять говорят про ужасную советскую систему, которая держала людей с рождения в кандалах. Ну так тридцать лет назад Советского Союза не стало, ну и как далеко мы улетели без этих кандалов?

Если судить по достижениям российской космонавтики то не очень далеко, так как наша космонавтика все еще держится на советских разработках, а нынешнее дела Роскосмоса под управлением журналиста Рогозина, вообще оптимизма не вызывают.

Вон недавно Роскосмос продемонстрировал нового робота. Если робот обтянут кожей и в одежду одет и зачем то пристает к непонятному манекену, то ничего себе, им мое почтение у них получился первый в мире человекоподобный андроид. Если же робот это манекен, руками которого двигает человек, то так себе изобретение. Ну ладно, это так лирика, возвращаемся к просмотру фильма.

Чертежик Леонова, Королев всё-таки забирает себе. Следующая сцена происходит в больнице. К врачу забегает медицинская сестра и говорит что Беляеву плохо. Врач заходит в палату и видит как Хабенский, в качестве физических упражнений кровать поднимает. Врач выходкой Хабенского недоволен о чем ему и говорит. На это Хабенский врачу отвечает, что дескать врач сам ему посоветовал физические упражнения и на постепенные нагрузки у него нет времени.

Поздно вечером, Миронов идет домой и видит как Хабенский стоя под дождем делает физические упражнения со штангой. Миронов поздравляет Хабенского с возвращением. Ну в таких условиях Хабенского не возвращение в космическую программу бы ожидало, а скорее всего воспаление легких и больничная койка. Далее нам показывают короткую нарезку, как Хабенский и Миронов занимаются различными тренировками.

В Следующей сцене нас переносят в конструкторское бюро, за 120 дней до старта. Сотрудники бюро работают без отдыха в три смены, при жуткой нехватке времени и при этом испытывают на себе давление с верху, что бы подготовить корабль к намеченному сроку. Королев советует электрику отдохнуть и продолжить работу завтра, но тот продолжает работать. Инженеры обсуждают создавшееся положение, но тут происходит кроткое замыкание и электрика отбрасывает в строну. К электрику подбегают люди, проводят осмотр и выясняется что человек мертв.

А на этом моменте я пожалуй закончу, что будет дальше вы узнаете из следующей части Продолжение следует...

Кто правил древней Анатолией? История четырёх великих народов. Часть 2

Фригийцы: народ, пришедший из хаоса

Когда рухнули старые державы, когда города горели в огне, а великие цари прошлого исчезли в вихре времени, на сцену истории вышли новые народы. Среди них особое место заняли фригийцы — загадочный, неистовый и амбициозный народ, чьи корни, возможно, уходили далеко за пределы Анатолии.

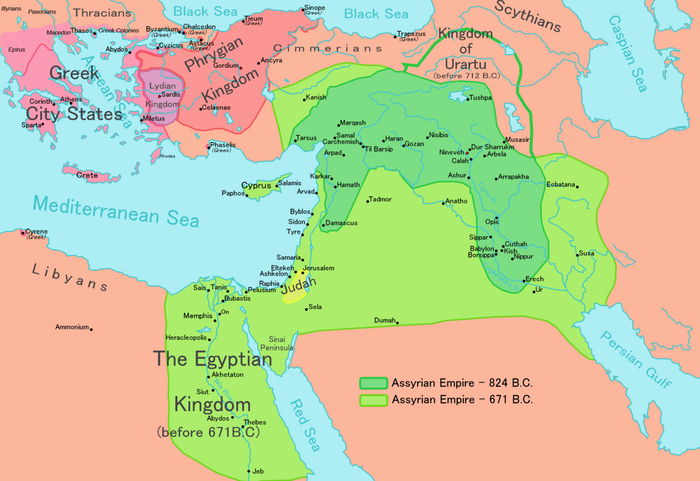

Фригийцы появились в центральной части полуострова в начале XII века до н. э., после краха хеттского государства. Они пришли из северных земель, быть может, с Балкан, смешавшись с местными народами и создав нечто новое — цивилизацию, которая будет соперничать с ассирийцами, греками и лидийцами.

Где начиналась Фригия

Фригийские земли простирались в сердце Анатолии: от Чёрного моря на севере до границ Лидии на западе, от реки Галис (современный Кызылырмак) на востоке и до каппадокийских нагорий. Главным центром фригийского государства стал город Гордион — место, которое в будущем окажется в центре легенды о завязанном там узле, что мог развязать только истинный властелин Азии.

Фригийцы отличались от других анатолийских народов. Они привнесли в этот мир новый язык, не похожий на хеттский или хурритский. Их речь, как считают некоторые исследователи, имела отдалённое родство с греческим и, возможно, с фракийскими наречиями. Но кто бы они ни были, фригийцы быстро обрели свою самобытность, смешав пришлые традиции с местными верованиями и обычаями.

Их культура отражала их характер: величественные курганы, под которыми покоились их правители, искусные резные камни, которые скрывали силуэты древних богов, и мифы, пережившие века.

Язык, боги и традиции

Фригийская религия вобрала в себя элементы старых анатолийских культов. Их главной богиней стала Кибела — мать богов, грозная и загадочная, чьё почитание со временем распространилось далеко за пределы Анатолии. В её образе можно найти отголоски старых хеттских богинь, но фригийцы сделали её своей.

Символами её культа стали высокие скальные алтари и статуи, изображающие её восседающей на троне с львами у ног. Позднее греки воспримут её культ, и римляне сделают её покровительницей своей империи.

Кроме того, фригийцы оставили после себя особый стиль погребений: гигантские курганы, которые возвышались над равнинами, напоминая о царях прошлого. Эти захоронения, возможно, восходят к традициям кочевых народов евразийских степей, откуда когда-то могли прийти предки фригийцев.

Но что отличало их больше всего — это язык. Хотя от него осталось немного записей, исследователи находят в нём следы родства с греческими и индоевропейскими диалектами. Однако были ли фригийцы потомками древних хеттов, или их предки пересекли Босфор и Дарданеллы с запада — так и остаётся загадкой.

Фригийцы на пике могущества

Фригийцы не просто поселились среди руин хеттского мира — они создали своё царство, бросив вызов древним державам. Их влияние распространялось на всю Центральную Анатолию, а их цари начали вмешиваться в политику региона.

Но больше всего этот народ запомнился потомкам благодаря одному имени. Имя это — Мидас.

Царь Мидас: миф и реальность

Имя этого человека пережило века. Его судьба вдохновила древнегреческих поэтов, а его легенда разлетелась по всему Средиземноморью. Мидас, царь фригийцев, стал символом невероятного богатства и несчастья, которое оно может принести.

Но был ли он всего лишь персонажем мифов? Или же за сказкой о «золотом прикосновении» скрывается реальный правитель, чьи деяния оставили след в истории?

Легенда о золоте

Греки рассказывали, что Мидас получил дар от бога Диониса. Стоило ему коснуться чего-либо, и этот предмет превращался в золото. Казалось бы, это было благословение. Но вскоре дар обернулся проклятием: пища, которую он брал в руки, становилась металлической, и даже его дочь, обняв отца, превратилась в золотую статую.

Геральдическая тарелка (Тондино): История царя Мидаса» Никола да Урбино, итальянский Ренессанс (ок. 1520-1525 гг.), через Музей Метрополитен, Нью-Йорк

В отчаянии царь взмолился Дионису, прося избавить его от этого ужаса. Бог сжалился и велел ему омыться в реке Пактол — и с тех пор, по преданию, её воды стали источником золотых песков, обогативших фригийское царство.

Но это лишь миф. Настоящий Мидас жил в конце VIII века до н. э., и его история была не менее драматичной, чем легенды.

Исторический Мидас

Археологические и письменные источники подтверждают существование царя, которого ассирийцы называли Мита из страны Мушки. Фригийцы в это время достигли зенита своей власти, распространив своё влияние далеко за пределы Анатолии.

Известно, что Мидас поддерживал дипломатические контакты с ассирийцами и даже противостоял им в борьбе за контроль над восточными регионами. В 717 году до н. э. ассирийский царь Саргон II упоминал его как могущественного правителя, вынудившего ассирийцев считаться с фригийцами.

Но, несмотря на его могущество, царство Мидаса оказалось уязвимо перед новой, страшной силой — нашествием киммерийцев, кочевого народа, обрушившегося на Анатолию с северных степей.

Говорят, что, увидев падение Гордиона, Мидас решил не дожидаться гибели от рук варваров. По одной версии, он наложил на себя руки, выпив бычью кровь.

Фригийское царство пало, его земли были разграблены киммерийцами, и власть в Анатолии вскоре перешла к лидийцам. Но имя Мидаса осталось в веках — то ли как предостережение о силе золота, то ли как символ величия, которое оказалось недолговечным.

Лидийцы: повелители золота и создатели монет

Когда пыль древних дорог оседала на мягкие холмы Западной Анатолии, когда солнце отражалось в бурных водах рек, несущих золотые крупицы, именно здесь зарождалась одна из самых загадочных и влиятельных цивилизаций древнего мира — Лидия.

Этот народ появился после падения хеттов и фригийцев, унаследовав часть их традиций, но принеся в историю нечто совершенно новое. Лидийцы стали первыми, кто осознал, что золото может быть не просто украшением, но и силой, способной менять судьбы людей и государств.

Земля богатств и торговых путей

Лидия находилась в западной части Анатолии, занимая территорию современных турецких областей Маниса и Ушак. Её столица, Сарды, раскинулась у подножия Тмолийских гор, а через её земли протекала река Пактол, знаменитая своими золотыми наносами.

Сарды быстро превратились в один из главных торговых центров региона. По караванным путям сюда стекались товары со всего древнего мира: финикийские ткани, вавилонские специи, ассирийское оружие. Лидийские купцы искусно торговали металлами, а местные мастера обрабатывали золото с таким мастерством, что их работы ценились в самых дальних уголках Средиземноморья.

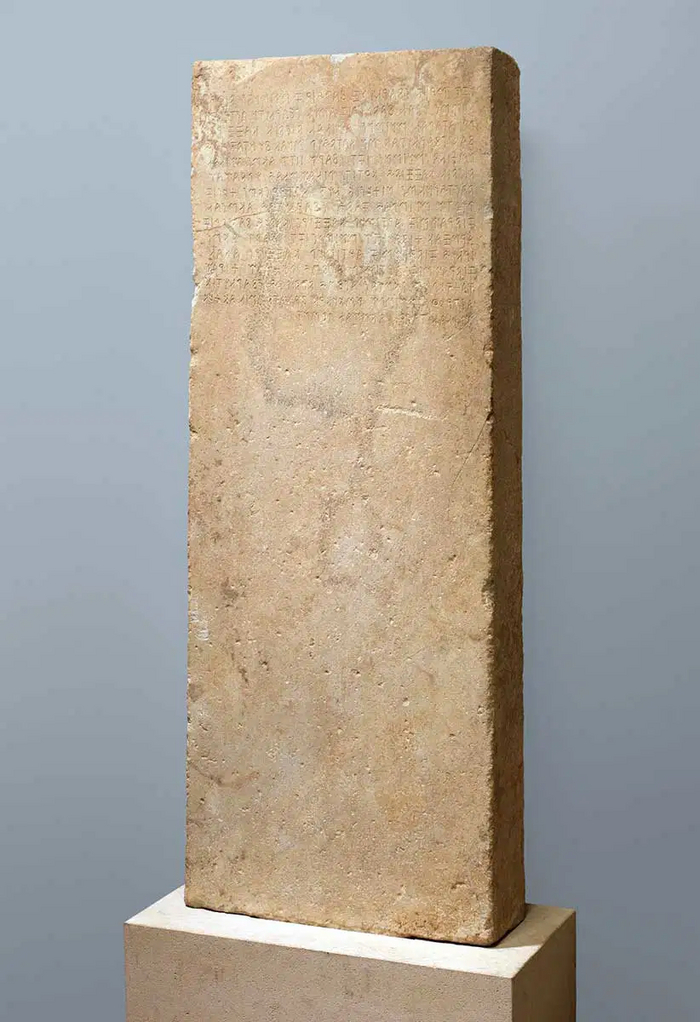

Надпись на лидийском языке на мраморной стеле, Лидия, VI век до н. э., через Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Но больше всего лидийцы прославились другим — они стали первыми в мире, кто придумал чеканить монеты.

Первая монета в истории

До появления монет торговля во всём древнем мире велась обменом: серебро, золото и другие ценные материалы взвешивались на весах, но каждая сделка требовала точных расчетов. Лидийцы решили изменить это.

Около 600 года до н. э. они начали чеканить электрумовые монеты — небольшие слитки из природного сплава золота и серебра, на которых выбивались изображения. Это упростило торговлю, позволив быстрее и удобнее обменивать товары.

Греческий историк Геродот писал:

«Лидийцы были первыми среди людей, кто ввёл использование золотых и серебряных монет, а также первыми, кто начал заниматься розничной торговлей» (Истории, I.94).

Это изобретение изменило экономику всего древнего мира, сделав Лидию одной из самых процветающих держав своего времени. Но за богатством следовала и борьба за власть, в центре которой оказался самый знаменитый из лидийских царей — Крез.

Царь Крез: владыка несметных богатств и последний правитель Лидии

Крез — имя, ставшее символом несметного богатства. Ещё в античные времена его называли самым богатым человеком в мире, а выражение «богат, как Крез» стало нарицательным. Но был ли он лишь безмерно богатым царём, окружённым золотом, или за этим именем скрывалась более глубокая и трагическая история?

Золотая лидийская монета, Лидия, правление Креза (560-546 гг. до н.э.). Источник: Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Крез был последним и, возможно, самым могущественным правителем Лидии. Он правил с 560 по 546 гг. до н. э., и за время своего царствования довёл Лидийское государство до расцвета, покорив соседние народы и создав одно из самых богатых царств своего времени.

Век золотого величия

Крез унаследовал от своих предшественников процветающую страну, чьи сокровища, как говорили современники, были неисчислимы. Именно он довёл реформу монетного чекана до совершенства, введя в обращение первые чисто золотые и серебряные монеты, ставшие эталоном для всего древнего мира.

Но Крез не был только богачом — он был амбициозным и дальновидным политиком. Он покорил греческие города на западном побережье Малой Азии, сделав их частью Лидийского царства, но при этом не разрушил их культуру, а наоборот — активно покровительствовал эллинским философам и оракулам.

По словам Геродота, Крез пригласил к себе в Сарды Фалеса Милетского, Пифагора и даже Солона — знаменитого афинского законодателя. Именно Солон, как гласит легенда, предостерёг Креза от чрезмерной уверенности в своём благополучии, сказав ему:

«Не называй человека счастливым, пока он ещё жив».

Но Крез не внял этому предупреждению.

Гибель царя Креза: война с Персией

Когда на востоке набирала силу новая держава — Персидская империя во главе с Киром Великим, Крез не воспринял её всерьёз. Он обратился к Дельфийскому оракулу, желая узнать, стоит ли ему начинать войну. Оракул ответил загадкой:

«Если ты перейдёшь реку Галис, ты разрушишь великое царство».

Крез решил, что речь идёт о Персии, и, уверенный в своей победе, собрал армию и двинулся на восток.

Но оракул не лгал — Крез действительно разрушил великое царство. Свое собственное.

В битве при Птерии (547 г. до н. э.) лидийцы столкнулись с персидскими войсками. Сражение не выявило победителя, но Кир Великий не дал Крезу времени перегруппироваться. Он стремительно двинул свою армию на запад, осадил Сарды и в 546 году до н. э. взял их штурмом.

Судьба Креза остается загадкой. Геродот рассказывает, что персы захватили его в плен и хотели сжечь на костре, но перед тем, как огонь коснулся его тела, он громко воскликнул:

«О Солон, Солон, Солон!»

Когда Кир услышал это, он велел остановить казнь и спросил Креза, что означают его слова. Тот рассказал ему о предупреждении афинского философа, и царь Персии, поражённый его мудростью, по легенде, оставил Креза в живых и взял советником при своём дворе.

Но другие источники утверждают, что он всё же погиб в пламени.

Так или иначе, с падением Креза закончилась история Лидийского царства. Его золото, его монеты, его легенды остались в веках, но власть перешла в руки новой силы — Персидской империи.

И хотя судьба Креза оказалась печальной, его имя пережило столетия, став символом несметного богатства, которым человек обладает, но которое не может спасти его от ударов судьбы.

А я мягко напомню, что если вам как и мне, нравятся исторические артефакты заходите в мой авторский телеграм-канал. В котором я делюсь фотографиями древних артефактов и исторических мест, сопровождая их познавательными описаниями и уникальными деталями.

СПАСИБО!

В день Победы

Заместитель командира 1-го танкового батальона по политической части 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта гвардии старший лейтенант Дмитрий Викторович Услугин (06.11.1916 — 21.07.1996) с чешским мальчиком на танке Т-34-85.

В мемуарах командира 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады (Фомичев М.Г. «Огненные версты») эта фотография названа «Тепло детских рук».

Место съемки: Прага, Чехословакия.

Время съемки: 09.05.1945 года.

Автор: Николай Чиж.

Поляки из армии Наполеона в России, на войне и в плену

Как уже не раз бывало, картина позвала за собою историю.

Сознательно остановлюсь только на сути вопроса, опущу тонкости и подробности, предоставив слово в этом отношении нескольким основательным отечественным исследователям вопроса участия наполеоновских поляков в Отечественной войне 1812 г. и их последующей судьбы. В качестве иллюстраций будут использованы картины именитых баталистов (в т.ч. польских), посвященные этой тематике. Рисунки униформы и снаряжения польских солдат Наполеона можно будет найти по ссылкам.

Итак, польские добровольцы сражались за Францию еще со времен Революционных войн конца XVIII в. При чем служили поляки как в национальных польских воинских формированиях, так и в составе французских частей. Число поляков во французских полках и полубригадах вполне сопоставимо с различными "легионами" и т.п. собственно польскими частями.

Почему поляки вступали в бой под французскими знаменами? Полный распад польской государственности и раздел земель бывшей Речи Посполитой тремя благодарными соседними монархиями - Россией, Австрией и Пруссией - совпал по времени с расцветом польского национального самосознания. Проще говоря, национальное чувство польского народа проснулось - а Польского государства-то нет! Так поляки стали мечтать о возрождении Польши и по мере сил приближать его с саблей в руке.

В этом польские националисты уповали на революционную Францию, как носительницу идей "освобождения угнетенных". Надо отдать французским республиканцам должное: польскую проблему они понимали и использовали в своих интересах (несколько тысяч хороших солдат никогда лишними не бывают), но никаких "обещаний на воде" полякам не давали. С установлением диктатуры и впоследствии империи Наполеона Бонапарта польские надежды с прежним энтузиазмом переключились на "маленького злобного Бони".

Генерал Ян Генрик Домбровский, с именем которого связано создание польских легионов во Франции, во время Итальянского похода Бонапарта, где они прияли боевое крещение (1797 г.).

Польские солдаты (по происхождению - крестьяне и мелкая шляхта) и офицеры (шляхта всякой величины и в исключительных случаях - выслужившиеся крестьяне) сражались, как правило, очень храбро (реже - успешно) и имели у французских военачальников (вкл. генерала Бонапарта) хорошую боевую репутацию. Полякам довелось участвовать в таких экзотических компаниях как экспедиция на остров Сан-Доминго и Испанский поход, что красочно описано в замечательном романе классика польской литературы Стефана Жеромского "Пепел" (ЧИТАТЬ).

Наконец Наполеон по результатам своих побед в Европе и Тильзитского мира трех императоров счел возможным решить "польский вопрос", как решал все вопросы - в свою пользу. Вместо возрожденной Речи Посполитой в 1807 г. он "подарил" полякам "Герцогство Варшавское" под собственным протекторатом. Вместо короны надел на поляков уланский кивер князя Юзефа Понятовского.

Главный поляк Наполеона Юзеф Антоний Понятовский, в польской исторической традиции именуемый просто "князь Юзеф" ("Наш Юзеф, наш Домбровский, с орлом белым флаги", Адам Мицкевич, "Пан Тадуш"), был не совсем поляком. Он родился в 1763 г. от брака австрийского фельдмаршала (онемеченного польского аристократа) и чешской княгини. Отчаянный кавалерист, но еще больший авантюрист, князь Юзеф начинал военную карьеру в Австрийской империи, в 1789 г. подался в Польшу "на ловлю счастья и чинов" при дворе своего дяди короля Станислава Августа Понятовского, но поймал только двойной разгром от Русской армии в 1792 и 1794 г. Наш "герой" ничуть не расстроился, успел поблистать в Санкт-Петербургском высшем свете, послужить пруссакам... И тут в Польшу пришли французы.

Князь Юзеф сразу вспомнил о родстве с последним польским монархом и повел с очередными захватчиками довольно грубую игру. Но король был не нужен, потому что у Польши уже был император - Наполеон Бонапарт. А вот военный министр Герцогства Варшавского понадобился. Не стоит забывать, что князь Юзеф был: а) неплохим профессиональным военным; б) не получив большого, довольствовался меньшим.

Польские войска, выступившие в 1812 г. в поход на Россию, были уже не прежними добровольцами, мершими от эпидемий на Сан-Доминго и вылетавшими из седел под испанской картечью в теснине Самосьерра. Это была армия, склепанная князем Юзефом по всем правилам регулярного воинского искусства начала ХIХ в., со всеми присущими эпохе достоинствами и недостатками. К последним следует отнести то, что в ряды было поставлено много неопытной молодежи, случайных людей, и даже в харизматичных "старых" польских частях заметно снизилось качество личного состава.

Детальное описание боевого состава, обмундирования и снаряжения польских войск в "Великой армии" Наполеона в 1812 г. с богатым иллюстративным материалом - ЗДЕСЬ.

Сам князь Юзеф вел в Россию V Армейский корпус, составленный из войск Герцогства Варшавского: 16-я, 17-я и 18-я дивизии пехоты (в каждой - по 2 пех. бригады и бригада легкой кавалерии, 3 роты артиллерии и всп. подразделения), корпусной артиллерийский резерв и вспомогательные части.

Кроме того, в кавалерии I и II Армейских корпусов было по польскому уланскому полку, а в Кавалерийском резерве - еще 3 польских уланских полка и полк польских гусар.

К Императорской гвардии Наполеона был прикомандирован польский Легион Вислы, фактической численностью 1,5 пех. бригады. 1-й полк шеволежеров-пикинеров (улан) Императорской гвардии был укомплектован поляками.

Польские части находились также в составе некоторых французских пехотных соединений, кроме того, имелись польские части французской службы, а солдаты и офицеры польского происхождения не были редкостью в рядах французских, немецких и др. полков "Великой армии".

Помимо собственно польских, в составе армии вторжения Наполеона имелись также "литовские войска", по факту тоже польские, не менее 15 тыс. чел.

"Двунадесять языков"...

Очень толковое боевое расписание "Великой армии" на начало Отечественной войны 1812 г. создано военным историком К. Власовым: http://museum.ru/1812/war/grande_arme_1812/kav_rezerv.html.

С военной статистикой в период Наполеоновских войн обращались столь же вольно, как и во все иные времена, и точно по тем же причинам. Точную численность поляков, которые пошли с Наполеоном против Российской империи, определить не представляется возможным. Польские историки утверждают, что князь Юзеф поставил под ружье около 70 тыс. войск, а всего в "Великой армии" было до 90 тыс. поляков. Представляется, что округлить эту цифру до 100 тыс. ошибкой не будет.

Участие польских войск в боевых действиях Отечественной войны 1812 г. принесло Наполеону и его военачальникам неприятное откровение: поляки стали воевать ощутимо хуже, чем раньше. Боевые донесения и мемуары французских командующих пестрят нелестными для польской воинской чести цитатами: "Я ожидал от поляков большего", "Понятовский стоит на месте и не подвигается" и т.д.

В нашей публицистике сейчас модно рассуждать о неумении поляков воевать, их малодушии и иных порочных качествах натуры. Предоставим авторам наслаждаться собственными сочинениями.

На падении боеспособности польских войск Наполеона в 1812 г. сказались два обстоятельства: - в погоне за численностью князь Юзеф поставил в строй множество немотивированных и недостаточно обученных "конскриптов"; - польские войска испытывали огромные трудности в снабжении и обеспечении даже на фоне общего неблагополучного положения "Великой армии", польские интенданты и командиры частей возвели стяжательство в ранг высокого искусства.

Результаты не замедлили сказаться. Голодные и не понимавшие, что они забыли в России, польские конскрипты бежали домой массами. Чуть более чем за месяц V Армейский корпус сократила до 15 тыс. боеспособных штыков и сабель, а князь Юзеф вышел у Наполеона из фавора.

Польская легкая кавалерия, на которую наполеоновские стратеги делали ставку, на четвертый день войны потерпела первый разгром. 27 июня 1812 г. под местечком Мир лихая донская казачья, татарская, калмыцкая и башкирская конница легендарного атамана Матвея Ивановича Платова притворным отступлением заманила в засаду передовые уланские полки кавалерийской дивизии генерала Рожницкого. Казаки нанесли полякам жестокое поражение, взяв в плен 6 офицеров и до 250 улан (всего за 2 дня - 393 пленных). На второй день боев, 28-го июня, польские уланы все-таки поборолись за инициативу в сражении, а потом отступали довольно грамотно... Но Наполеону-то от них было нужно не "грамотное отступление"!

Дело казаков атамана Платова под Миром. Худ. Виктор Викентьевич Мазуровский (1859-1944), видный российский баталист польского происхождения.

В первом крупном общевойсковом сражении кампании под Смоленском (4-6 авг. 1812 г.) польские уланы действовали удачнее и захватили важную переправу через Днепр, однако в фокусе внимания "корсиканца" на сей раз были не они. Учитывая, что польская шляхта не скрывала своих аппетитов на Смоленск, с 1618-19 по 1654 гг. входивший в Речь Посполитую, Наполеон ожидал, что польская пехота князя Юзефа ворвется в него первой. 5 августа польские войска были брошены на штурм Молоховских ворот и Рачевского предместья Смоленска. Они атаковали так отчаянно, что в польской военно-исторической традиции появилось понятие: Smoleńska furia ("Смоленская ярость"). Однако русские войска из 6-го корпуса ген. от инфантерии Дмитрия Сергеевича Дохтурова встретили их не менее упорным сопротивлением. В итоге ворваться в город поляки смогли только после того, как русские отошли сами, а польские потери составили 18 офицеров (вкл. ген. Михала Грабовского) и 500 солдат убитыми, а также до 1 000 чел. (вкл. двух полковников) ранеными. Учитывая удручающий уровень военно-полевой медицины того времени, число погибших можно смело удваивать... За Смоленск Наполеон нехотя отсыпал полякам 88 крестов Почетного легиона ("за кровь, не за успех"), а князю Юзефу выразил сомнение "в его преданности и усердии".

В генеральном Бородинском сражении польские войска V Армейского корпуса, находившиеся на правом фланге "Великой армии", должны были вытеснить из Утицкого леса русский 3-й корпус генерала Николая Алексеевича Тучкова-первого и сбросить его с господствующего Утицкого кургана. И вновь повторилась "смоленская ярость": поляки ожесточенно штурмовали, овладели было курганом, и сам генерал Тучков получил смертельное ранение... Но русские подтянули резервы, мощно контратаковали в штыки - и корпус князя Юзефа отступил по всему фронту.

Генерал-лейтенант Николай Алексеевич Тучков-первый (портрет из Галереи героев 1812-го года Дж. Доу).Его 3-й корпус принял на себя и сдержал основной удар польских войск при Бородино. Смертельно ранен, возглавляя контратаку Павловского гренадерского полка.

В "Великой армии" поговаривали, что польский командующий отказался от борьбы, чтобы поберечь жизни своих солдат за столько верст от Польши. На фоне чудовищных гекатомб Бородина потери поляков, возможно, не столь уж велики: около 2 тыс. убитыми и ранеными, плюс 25 офицеров и 600 солдат, потерянных в "прелюдии" у Шевардинского редута. Однако с учетом того, что князь Юзеф "дотащил" до Бородино менее 10 тыс. организованных "жолнежей", это выглядит иначе. Скорее, поляки снова старались, но ничего не смогли. Ну а "маленький злобный Бони" показал своему "главному поляку" корсиканскую ярость, обвинив его в неповиновении и трусости. Ничего, князь Юзеф благополучно "проглотил" оскорбления, ведь он был не совсем настоящий поляк.

Подробная история поляков в Бородинском сражении у историка И.В. Арзамасцева в статье "Участие корпуса Понятовского в Бородинском сражении". В качестве приложения содержит перевод мемуаров капитана 5-го уланского полка Генрика Дембиньского "Описание участия корпуса Понятовского в Бородинском сражении".

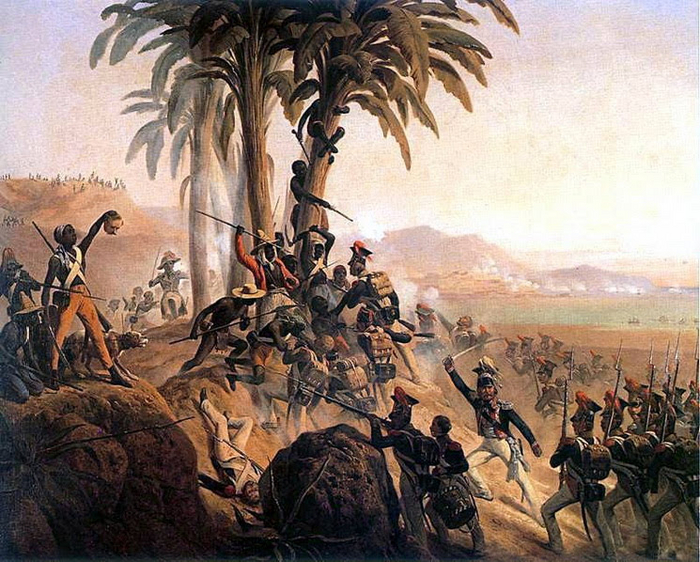

К илл. - Русские войска контратакуют поляков у Утицкого кургана в Бородинском сражении.

На переднем плане гренадеры Павловского полка в своих знаменитых "митрах"-гренадерках (их лично повел в бой генерал Н.А. Тучков-первый). Против них - польские солдаты в характерных киверах.

Остатки польского V Армейского корпуса приняли участие в сомнительном "триумфе" Наполеона с вступлением в обезлюдевшую, мертвую, покинутую Москву. Но там-то уж поляки развернулись во всю широту славянской души, они тащили и крушили все, что подвернулось под руку. Современники утверждают, что польские солдаты и офицеры в Москве далеко превзошли мародерскими и дебоширскими "подвигами" остальные народы "двунадесяти языков". Французские мемуаристы свидетельствуют, что поляки самозабвенно грабили не только местных жителей, но и своих иноязычных товарищей по "Великой армии", в частности, "отжали" у французов 30 пушек.

Это же относилось и к польским частям, стоявшим в сельской местности. Сопротивление русского населения захватчикам они пытались подавлять самыми жесткими карательными методами, хуже остальных "двунадесяти языков". Впрочем, существует и противоположная версия: многие польские "жолнежи", такие же вчерашние мужики, как русские крестьяне, были куда человечнее профессиональных вояк "Великой армии". Война 1812 г., как и любая война, со временем обросла огромными наслоениями легенд, и понять, как было на самом деле, все сложнее. Наверное, бывало по-всякому.

Русские партизаны и казаки, в свою очередь, были гораздо менее склонны проявлять снисхождение к "лютым ляхам", чем к "шаромыжникам", "колбасникам" и "жабоедам". В братских разборках славянских народов сантиментов не бывает. Зато пленных поляков никогда не продавали по рублю за голову помещикам в прислугу, как французов.

После отступления армии Наполеона из Москвы польский V Армейский корпус смотрелся даже неплохо на фоне деморализации и бегства большинства из "двунадесяти языков". Возможно, сказалась большая привычка поляков к холодам (хотя без адекватного обеспечения и зимних квартир замерзали в снегах России и они), или свинцовый ветер войны выдул из рядов случайных людей и остался костяк наиболее стойких бойцов.

В авангардных действиях маршала Мюрата при Тарутине, превратившихся в арьергардные с началом контрнаступления Русской армии, стойко оборонялся отборный Вислинский легион. Итог: Мюрат временно избежал разгрома, и только. По мере отступления остатков наполеоновской армии и ухудшения погодных условий ценность морозоустойчивых и храбрых вислинцев возрастала. Одно время они даже охраняли Главную квартиру и саму корсиканскую особу Наполеона, но чаще их ставили в арьергард - "переведываться" с безжалостно трепавшими захватчиков русскими казаками.

Отступление Наполеона из России. Худ. Ежи Коссак.В охране штаба битого императора изображены именно польские уланы.

В сражении при Вязьме 22 октября 1812 г. поляки князя Юзефа довольно удачно прикрыли отступление войск маршала Даву, однако катастрофический для "Великой армии" исход предотвратить не смогли.

Хитрый князь Юзеф Понятовский понял, что все пропало, раньше Наполеона. В конце октября 1812 г. он попросту бросил остатки своих солдат на дивизионного генерала Домбровского и укатил в Варшаву, ссылаясь на травму, полученную при верховой езде. В 1813 г. князь Юзеф снова потащил своих соотечественников разделить поражения Наполеона. После Битвы народов при Лейпциге, пытаясь раненым в руку форсировать речку Вайсе-Эльстер, Юзеф Понятовский упал с коня и утонул. Таким ли он был хорошим наездником?

Французское командование активно и с очень переменным успехом применяло польские войска при обеспечении печально знаменитой переправы через Березину, фактически похоронившей остатки "Великой армии". Дивизия генерала Домбровского при этом потерпела тяжелое поражение и не выполнила боевой задачи (Маршал Удино: "Домбровского - расстрелять!" Не расстреляли.). В сражении 16 ноября при Большом Стахове, получившем название "последнего боя Великой армии" и остановившем продвижение русской Третьей Западной армии адмирала П.А. Чичагова, участвовали 3 польских дивизии (вернее то, что от них осталось), а польские уланы в последний раз в кампании ходили в кавалерийскую атаку. Среди успевших переправиться через Березину и сохранивших какое-то подобие строя 20 тыс. солдат и офицеров бывшей "Великой" бывшей "армии" поляки составляли до 7 тыс.

Сколько всего поляков из вторгшихся в пределы Российской империи с Наполеоном успели унести ноги обратно в Польшу - неизвестно. На самом деле, самую значительную часть потерь "Великой армии" дали не убитые в боях, не умершие от сопровождавших армии ХIХ в. инфекционных болезней и даже не сгинувшие в русских снегах, а разбежавшиеся. Приводимую в польской историографии цифру польских потерь в 70 и даже 80 тыс. человек надо трактовать именно с учетом этих реалий. У поляков по дезертирству, особенно в начале войны, были чемпионские показатели. Не исключено, что половине или около того польских "жолнежей" хватило рассудка вовремя бросить кровавую аферу Наполеона и его сообщника князя Юзефа в самом начале. Чем дальше заходили польские захватчики на русскую землю, тем больше были шансы на бесславную смерть и меньше - сбежать подобру-поздорову. Тем не менее, в различных формах организованного отступления (вкл. оставленные по пути гарнизоны и вывоз раненых) из России посчастливилось вернуться как минимум 23 тыс. "жолнежам" войск Герцогства Варшавского, литовских войск и французской службы. Можно сказать, что по сравнению с более отдаленными и теплолюбивыми из "двунадесяти языков" у поляков был просто высочайший процент выживаемости.

Символичный кадр из польского фильма "Пепел" (1965, реж. Анджей Вайда).Главный герой в исполнении блестящего Даниэля Ольбрыхского выбирается в 1812 г. из России. Пешком.

В русском плену в 1812 г. оказались, согласно официальным данным Министерства полиции Российской империи, 11 420 польских солдат и офицеров (вкл. около десятка генералов). Реально, значительно больше, потому что многие поляки выдавали себя за немцев и даже за французов. Они справедливо опасались возмездия за репрессии против мирного населения.

Согласно существовавшей в России в то время практике, военнопленные распределялись на жительство по губерниям. Из казны им выплачивалось умеренное денежное содержание, а условия пребывания в плену зависели в основном от местных властей. После заключения мирного договора, как правило, следовал обмен военнопленными по формуле: "всех на всех".

Положению польских военнопленных 1812 г. в Российской империи посвящен ряд весьма основательных научных работ, касающихся как этой проблемы в общем, так и частных случаев:

В.А. Бессонов, Б.П. Миловидов. "Польские военнопленные Великой армии в России в 1812-1814 гг."; Светлана Мулина. "Повесть о восьми трубачах. Польские военнопленные 1812-13 гг. в Сибири".

После этих исследований, содержащих практически исчерпывающий материал по вопросу, имеет смысл только схематически обрисовать судьбу польских солдат армии Наполеона в русском плену.

Император Всероссийский Александр I в 1812 г. еще не носил титула "царя Польского", однако пленных поляков, вне зависимости, из какой части Польши (русской, австрийской или прусской) они происходили, привлек как своих подданных. Только не к ответу, а к службе в вооруженных силах Российской империи на отдаленных рубежах.

Решение о направлении пленных поляков на воинскую службу в Кавказкой линии и Сибирской линии было принято еще в октябре 1812 г., когда польские войска еще не успели убраться с русской территории. Однако массовое зачисление поляков на русскую службу началось только весной 1813 г. Зимние месяцы пленным позволили провести в местах содержания, чтобы не тащить изможденных, раненых и больных через пол-России. Это было несомненным актом гуманизма, тем более на фоне принятого в начале ХIХ в. довольно безразличного отношения к пленным.

Подавляющее большинство военнопленных поляков были распределены на службу на Кавказскую линию, в Грузию и в Сибирь. Ранее служившие в кавалерии записывались в казачьи полки, остальные - в линейную пехоту, реже в артиллерию, а "увечные и слабосильные" - в инвалидные команды. При этом "забривали" и простолюдинов, и шляхтичей. Польские офицеры должны были направляться на поселение под надзор, однако отмечены случаи, когда губернские власти или казачьи атаманы сдавали в солдаты и их. В указанный период до четверти всех русских войск на Кавказской линии составляли поляки из бывших пленных.

Обращение русских офицеров и чиновников с поляками сильно различалось в зависимости от конкретного человека и обстоятельств. Например, начальник Сибирской линии генерал-лейтенант Григорий Иванович Глазенап настаивал, чтобы командиры добивались верности поляков "умеренными учениями и кротким обращением". Однако не редкостью было формальное и грубое отношение. Не без причин: поляки показали себя "проблемным контингентом" - случаи неповиновения и побеги были частыми. Бежали польские пленные "с разумением": с Кавказа в Персию и там к французскому посланнику, в Сибири - к местным коренным народам.

Основными принципами политики русских военных и губернских властей в деле польских пленных было склонение их к принятию присяги на вечную верность Всероссийскому императору. Присягнувшие получали ряд существенных послаблений. В результате счет таковых шел на тысячи, хоть и не составил большей части пленных поляков (в Сибири, например, 28%). Многие поляки, преимущественно записанные в казачьи полки, женились на местных русских девушках, что было невозможно без перехода в православие.

Процесс репатриации польских военнопленных начался в феврале 1814 г. с доведения Кабинету министров высочайшей воли Александра I об их освобождении. Всемилостивейшим манифестом 30 августа 1814 г. этот курс был окончательно юридически закреплен. Транспортировку бывших военнопленных до места жительства Российская империя взяла на себя. Полякам, служившим в российских войсках, было позволено забрать с собою обмундирование и походное снаряжение. Женатых на русских подданных отпускали домой только при согласии их супруг ехать вместе.

Однако сотни бывших польских солдат армии Наполеона, пришедшие в Россию как захватчики, уже успели пустить корни на русской земле. Они осели на Кубани и в Сибири, оставив в наследие своим потомкам звучные шляхетские фамилии или забавные крестьянские прозвища.

Для профессиональных солдат начала ХIХ в. вообще характерна быстрая утрата связи с традиционной средой, из которой они вышли. Поэтому, попав в плен, они относительно легко находили себе новую жизнь в новой стране. Это касалось не только поляков.

________________________________________________Михаил Кожемякин.

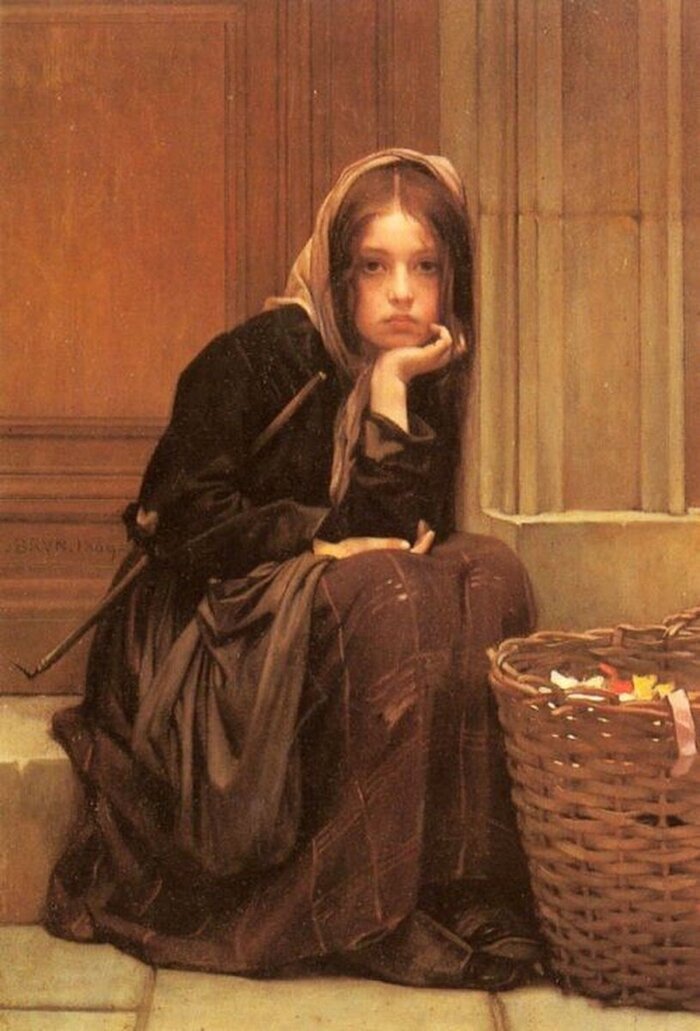

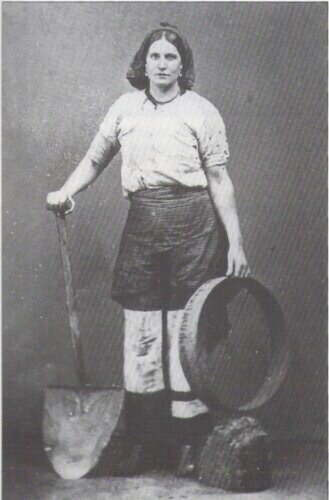

Угольные девочки

Саре Гудер было 8 лет, когда мать устроила ее работать в угольную шахту. "Ну, вот, теперь и ты у нас - угольная девочка", - печально сказала 25-летняя, преждевременно состарившаяся женщина, поправляя нежные волосы дочурки худой рукой, темной от угольной пыли, въевшейся в кожу за долгие годы.

Мэри Гудер оказалась в угольной шахте в еще более раннем возрасте - в 7 лет ее привел сюда отец, слабосильный, больной туберкулезом 30-летний старик, которого через пару месяцев завалило в одной из штолен. Тело так и не нашли.

Но Мэри была рада за дочь - в отличие от нее самой и ее отца, деда Сары, девочке предстояло работать не в глубине шахты, а ближе к выходу. В обязанности малышки входило открывать двери вагонеткам.

Да, Саре приходилось почти целый день сидеть почти в полной темноте, дрожа от страха, но риск завала в этой части шахты был минимальным, как и концентрация угольной пыли. Мэри Гудер верила, что шахта не сделает с ее дочерью то, что сделала с нею самой. Может быть, девочке даже удастся вырваться отсюда, сохранив в чистоте свое тело и душу..

Мэри этого сделать не удалось: чтобы ее дочь получила относительно безопасное место работы, женщина была вынуждена посетить контору управляющего шахтой - мистера Оливера. Только осознание того факта, что Сара не таскает вагонетку, глотая угольную пыль, позволяло Мэри смириться с воспоминаниями о том, что произошло в конторе.

Далеко не всем детям Англии повезло, как Саре Гудер. До 1842 года в шахтах по всему королевству трудились тысячи детей и женщин. Угольные девочки наравне с мальчиками рубили породу, таскали тяжелые вагонетки, вдыхали антрацитовую пыль.

Пребывание в шахте крайне негативно отражалось на здоровье детей. Многие из них уже к 20 годам заболевали легочными болезнями, теряли зрение, получали различные травмы.

Весьма частым явлением были и злоупотребления со стороны начальников шахт и простых шахтеров-мужчин. Угольные девочки и девушки были легкой добычей - ведь кто знает, что там происходит под землей, в черной глубине.

В 1842 году британский парламент принял закон, запрещающий женщинам работать под землей. Также был повышен максимальный возраст для найма детей в шахту - с 8 до 10 лет. Дети младше 13 лет могли трудиться в шахте не более 8 часов, подростки до 18 лет - не более 12 часов. Также был запрещен труд детей-шахтеров в ночные часы.

Реализация закона на практике оказалась крайне сложной. Очень часто родители ребенка буквально умоляли владельца шахты принять их чадо на работу - ведь деньги нужны, и есть что-то надо. И снова угольные дельцы получили огромный простор для злоупотреблений, требуя от родителей различные услуги за незаконный допуск их ребенка к работе в шахте.

Однако, постепенно женщины и девочки поднялись из шахт на поверхность. Они стали заниматься сортировкой угля - работа не менее трудная, чем в шахте, но не такая опасная.

"Угольные девочки" полностью исчезли с шахт Британии лишь после 30 июля 1900 года, когда в королевстве был принят закон о запрете детского труда в угольной промышленности.

А Сара Гудер оказалась не просто везучей, а счастливой девочкой. В 1842 году, накануне обсуждения закона о труде детей-шахтеров в парламенте, ее шахту посетил журналист одной из лондонских газет. Он увидел симпатичную девчушку, встречающую вагонетки с углем, и взял у нее небольшое интервью. Вот что сказала девочка о своей работе:

"Я не устаю, но там где я сижу нет света, и мне страшно. Если рядом есть свет, иногда я пою, но только не в темноте. Тогда я не смею петь. Мне не нравится находится в шахте."

Поющая девочка из шахты стала известна всей стране. Вскоре Мэри Гудер получила от неизвестного благожелателя большую денежную сумму, ушла с шахты, забрав своего ребенка, купила дом в Престоне, и прожила долгую и счастливую жизнь обычной английской домохозяйки, сажая цветы в своем саду и нянча внука, рожденного ее прекрасной дочерью - Сарой.

Угольные девочки вышли из шахты на свет Божий.

И стали счастливыми.

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Книгу можно купить Здесь.

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.