В 2020 году российские зрители увидели сериал "Бомба", рассказывающий о советской атомной программе, кульминацией которой стало появление первой советской ядерной бомбы, хотя в сериале это выглядело так, как будто злобные чекисты под руководством Берии, под угрозой расстрела разумеется, заставили советских ученых создавать ядерную бомбу. И это кстати не шутка, ибо злобные чекисты появляются несколько раз за сериал, при этом они творят всякую дичь.

В одном эпизоде, злобные чекисты пытаются помешать проводить эксперимент с первым прототипом реактора, дело доходит аж до самого Берии, который лично прибывает в институт, чтобы всех покарать. Ладно хоть ему, карать некого не пришлось, ибо произведений вопреки чекистам эксперимент, прошел успешно.

Главным же героем сериала, был конечно же невинно репрессированный физик ядерщик, который во время одного приема нахамил товарищи Берии, за что он и был отправлен в лагерь. Но когда советским ученым была поручена разработка атомной бомбы, то они поняли что без того физика они никогда не справятся и походатайствовали у Берии об его освобождение. Оказавшись на свободе, физик Рубин, создал атомную бомбу чуть ли не в одиночку.

В добавок к этому, невеста Рубина, так же была, невинно репрессирована, в неё влюбился злобный начальник лагеря, который получив отказ, отправил девушку на Колыму, где она и сгинула. Вот из таких моментов, в основном и состоит сам сериал, создание атомной программы, уходит на второй или даже третий план, с учетом того, что в фильме есть еще несколько любовных линий.

Так как сериал Бомба, подвергся разгромной критике, которая в целом была заслужена, хоть сам проект создавался при содействие Росатома, российские киноделы решили типа реабилитироваться и снять еще один сериал на эту тему. И вот в 2025 году, на российских экранах онлайн кинотеатра, появился сериал "Атом", который тут же прозвали нашим ответом "Оппенгеймеру". Хотя судя по увиденному мною, наш ответ как всегда получился так себе, замах на рубль а удар на копейку

Фильм начинается с краткой исторической справки, в которой рассказывается о том, что сразу же после окончания Великой Отечественной войны, бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, тут же превратились во врагов, вынашивая планы атомной бомбардировки Советского Союза. Атомный шантаж американцев, прекратили люди, о которых должен рассказать этот сериал.

После исторической справки, нам показывают, как в 1940 году, группа молодых ученых во главе с Курчатовым, проведя эксперимент в Ленинградском физико-техническом институте, открыла спонтанное деление урана. Действительно, в 1940 году , Георгий Николаевич Флёров (в сериале Григорий Фролов) и Константин Антонович Петржак (в сериале Евгений Беляев) под руководством И.В. Курчатова открыли спонтанное деление ядер урана.

Флеров и Петржак исследовали этот вопрос с помощью созданного ими под руководством своего научного руководителя детектора нейтронов — камеры деления с рекордной чувствительностью. Чувствительность их камеры деления была прямо пропорциональна площади ее электродов, на которые тонким слоем был нанесен уран, из которого выходили осколки деления. Она была в тысячу раз выше, чем у Уилларда Либби, проводившего аналогичные опыты в Калифорнийском университете.

Конструкцию своей камеры Флеров и Петржак построили наподобие образа конденсатора переменной емкости. В отличие от последнего все 25 пластин камеры были жестко закреплены. Их общая площадь равнялась тысяче квадратных сантиметров. Петржак, умея хорошо рисовать (он освоил это ремесло в детстве, чтобы прокормиться и не пропасть среди беспризорников), нанес на электроды камеры чрезвычайно ровный слой окиси урана и покрыл его затем сусальным золотом. Такое покрытие являлось совершенно необходимым условием для того, чтобы в случае появления пылинки на поверхности электрода исключить на выходе камеры импульсы, возникающие в области пылинки, где происходит пробой газового промежутка между пластинами. Это то, как было в реальности, а вот что происходит в сериале.

Совершив открытие, молодые ученые спрашивают у своего руководителя, какая премия им светит-Нобелевская или Сталинская. Курчатов заявил, что насчет Сталинской премии они погорячились, к тому же говорить о делении ядра урана еще рано, прежде чем объявлять о спонтанном делении урана, нужно все проверит и перепроверить.

Для этого нужно убедиться, что приборы фиксируют не космическое излучение. Чтобы проверить это, Беляев предлагает, спустится под воду на подводной лодке, ну и повторить там эксперимент. Девушка физик Катя Лазарева, эту идею тут же отвергает, ибо глубина на Балтике метров 30, а им надо опуститься максимум на девяносто. А вот под землей, хватило бы и тридцати метров, так что для дальнейших экспериментов, она предлагает использовать метро Динамо в Москве.

Курчатов договорился, и вот молодые ученые, проводят эксперимент в метро Динамо, под присмотром Всеволода Павловича Замятина, в исполнении Алексея Гуськова. Правда Замятин наблюдал за экспериментом не долго, ибо молодые ученые оказались уж больно борзыми, так что они быстренько наблюдателя выставили.

Ну что, в некотором роде все так и было, правда без девушки физика. При проведении длительного фонового опыта экспериментаторы обнаружили мощный импульс, характерный для осколков деления. Курчатов, проанализировав результаты опыта как новое явление, потребовал «бросить все и заниматься… год, два, десять, сколько потребуется, чтобы уяснить его суть до конца». Наметил контрольные эксперименты, приказал повысить еще чувствительность камеры. В нее ввели эманацию радия — радон.

Фон возрос, но скорость счета импульсов не изменилась. Курчатов приказал защитить камеру толстым слоем вещества, чтобы исключить влияние космических частиц. Для этого проверку следовало проводить под водой или под землей. Научный руководитель распорядился закончить эксперимент в ЛФТИ, а продолжить его в водах Финского залива, в процессе чего наблюдаемое новое явление самопроизвольного деления урана подтвердилось. Тогда исследователи впервые назвали этот процесс «спонтанным делением».

Для дополнительных экспериментов Курчатов добился разрешения использовать московскую станцию метро «Динамо». Около полугода Флеров и Петржак работали в Москве под шестидесятиметровым слоем земли. Эффект и здесь оказался прежним. Выяснилось, что спонтанное деление ядер урана не связано с космическим излучением. Через месяц Курчатов пришел к уверенности, что совокупность экспериментальных данных служит бесспорным доказательством существования в природе нового вида радиоактивности. Тут же в сериале, чтобы в этом убедится, хватило одного эксперимента под землей.

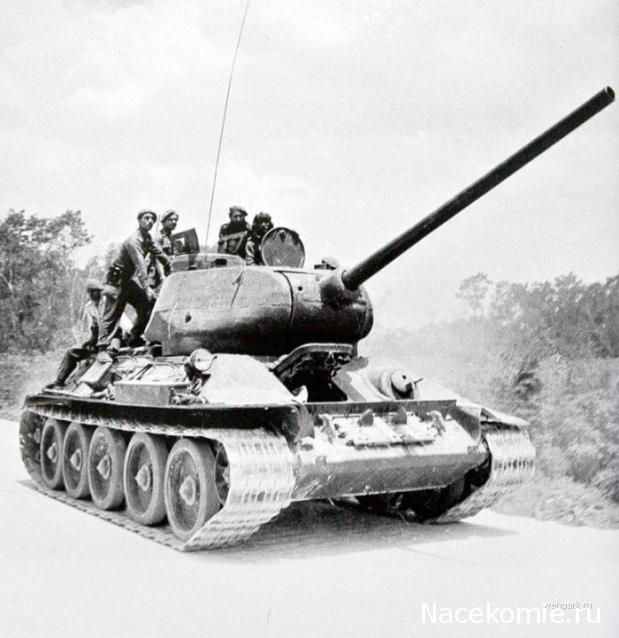

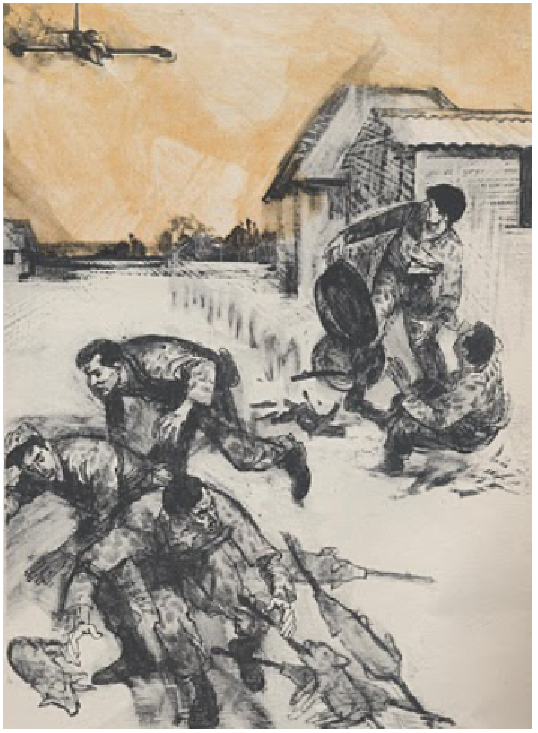

Спустя какое то время, уже во время войны, по дороге движется немецкая колонна, легковой автомобиль с офицером, в сопровождении мотоциклистов. Тут колонна останавливается, из машины выбирается офицер чтобы отлить. Внезапно, во время этого увлекательного процесса, немец видит, как в него целится из автомата наш разведчик.

Немец потянулся за пистолетом, но разведчик дал ему понять, что лучше этого не делать. Застегнув ширинку, офицер с криком бросился бежать, ну и получил несколько пуль в спину. Оставшиеся немцы, попытались удрать, но тут в дело вступили другие наши разведчики, ну и всех фрицев перебили. Как оказалось, в машине с офицером ехал физик, у которого Фролов забрал документы, о немецкой ядерной программе. Ой как удачно вышло, только вот что забыл немецкий физик на линии фронте, остается не ясным.

Дальше действие переносится в Лондон, где Катя Лазарева, ставшая советской разведчицей, встречается с завербованными агентом, который передает ей документы, о британской ядерной программе. Агент сообщает, что британцы ведут разработку ядерного оружия.

На вопрос, почему он нам помогает, агент говорит, что бомбы не должно быть, но её все равно сделают, при этом нужно не допустить того, чтобы это страшное оружие оказалось в одних руках, ибо миру нужно ядерное равновесие, иначе всем придет конец.

В это время на фронте, злобный особист допрашивают Фролова, насчет того немецкого физика. Ведь Фролов откуда то знает как зовут немецкого ядерщика, и даже назвал его по имени. Оказалось, после того как было сделано открытие спонтанного деления ядер, тот немецкий физик, прислал Фролову поздравительную телеграмму, на этом все общение и ограничилось.

Пока особист допрашивали Фролова, у него происходил обыск, в ходе которого были найдены записи немецкого физика. Особист поинтересовался у нашего героя, почему он не сдал эту тетрадь с другими документами. Фролов ответил, что он хотел разобраться в этих записях, ведь он же ученый

Тут среди других документов Фролова, злобный особист нашел письмо товарищу Сталину, и спросил в связи с чем оно было написано. Фролов на это ответил, что он считает, закрытие уранового проекта в нашей стране, большой ошибкой, которая может стать роковой.

Как нетрудно догадаться, прототипом Фролова, был Георгий Флеров. Осенью 1941 года 28-летний сотрудник Ленинградского физтеха Георгий Флеров вступил в ополчение и был направлен в Военно-воздушную академию на краткосрочные курсы инженеров, обслуживающих бомбардировщики Пе-2. Академия эвакуировалась в Йошкар-Олу. Там Флеров, обративший внимание, что из зарубежной научной печати исчезло всякое упоминание об исследованиях в области атомной энергии, сделал вывод: велика опасность, что эти работы на Западе скоро перейдут в практическую плоскость.

По свидетельству Бориса Брустина, в то время парторга факультета электроспецоборудования самолетов и аэродромов, в конце 1941 года Флеров сообщил, что, по его представлениям, достигнутый уровень развития ядерной физики позволяет приступить к созданию атомной бомбы и что в случае удачи и успеха немецких физиков возникнет угроза не только для СССР, но и других стран мира. «До моего сознания дошла важность доводов Флерова и его тревога за судьбы родины, — вспоминал Брустин. — В этой обстановке необходимо было предпринять срочные, безотлагательные меры. И я сказал: «Самое верное — написать вам обоснованное письмо на имя Сталина. Только он сможет решить такую важную, масштабную задачу. Напишите!» Флеров ответил, что он уже размышлял об этом и согласен написать такое письмо».

Уполномоченный ГКО по вопросам координации и усиления научной работы в области химии для нужд обороны страны Сергей Кафтанов рассказывал: «Осенью 1942 года я получил <…> письмо, направленное в ГКО лейтенантом Флеровым. Он служил в авиации. А до войны работал в Физтехе. Успел уже сделать открытие мирового уровня: вместе с Петржаком открыл спонтанное деление ядер урана. В своем письме Флеров сообщал о внезапном прекращении публикаций по ядерным исследованиям в западной научной печати. По мнению Флерова, это означало, что исследования стали секретными и что, следовательно, на Западе приступили к разработке атомного оружия. Значит, нужно немедленно браться за разработку атомного оружия у нас».

К тому же выводу пришел сам Кафтанов — он полагался на разведывательную информация о секретных работах над атомной бомбой. Вместе с Абрамом Иоффе Кафтанов составил в ГКО письмо с предложением создать научный центр по проблеме атомного оружия. Тем не менее, как следует из воспоминаний Кафтанова, письмо Флерова явилось одним из существенных факторов, способствующих этому обращению. Аргументы Кафтанова и Иоффе были вескими. 28 сентября 1942 года Сталин подписал распоряжение «Об организации работ по урану» — первый правительственный акт, посвященным организации работ по проблеме использования атомной энергии.

Не знаю, дошло ли письмо Фролова до товарища Сталина, но спустя какое то время, Берия вызывает к себе Курчатова и сообщает ему, что государственный комитет обороны, принял решение о возобновлении ядерных исследований, по созданию атомной бомбы. Изначально возглавить эти работы, предлагалось академику Иоффе, но тот отказался , порекомендовав Курчатова, как лучшего из лучших в этом направлении.

Курчатов говорит, что это большая честь, только он не академик. На это Берия говорит, что это упущение в ближайшее время будет устранено, к тому же решение об его назначение руководителем проекта, уже утверждено на самом верху.

Берия говорит Курчатову, что положение очень серьёзное, ибо немцы и союзники по антигитлеровской коалиции, трудятся над созданием бомбы, так что нам нельзя допустить, чтобы отставание нашей страны, стало критическим. Берия поздравляет Курчатова с назначением и говорит, что страна очень на него рассчитывает. Ну а куратором этого проекта от НКВД, назначается Всеволод Павлович Замятин.

И вот Замятин, показывает Курчатову, здание где будет находится будущая лаборатория. При этом здание, еще не готово, вокруг него суетятся рабочие, заканчивающие ремонт и отделку. По словам Замятина, территория закрыта от посторонних глаз, но при этом хорошо просматривается изнутри.

Показав Курчатову здание изнутри, Замятин передал ему список ученых, которые могут приступить к работе хоть завтра. Ознакомившись со списком, Курчатов поинтересовался, а почему это там нет Фролова. На это Замятин ответил, что Фролов сомнительный элемент, на него пришел сигнал с особого отдела фронта, так что Курчатову лучше подумать о другой кандидатуре.

Но Курчатов говорит, что это исключено, к тому же, именно открытие Фролова о спонтанном делении ядра, дало ключ к атомным исследованиям. Ну что, в этом отношении, сериал "Атом" недалеко уехал от Бомбы, тут же как и там, есть талантливый физик, попавший под каток репрессий, без которого ну никак обойтись нельзя.

А на этом моменте я пожалуй что закончу, что будет дальше, вы узнаете из следующей части. Если вам понравилась статья, то ставьте плюсы, чем больше тем лучше, пишите комментарии, ну и на сам блог подписываться не забывайте