Лига историков

Темное прошлое острова Д’Арси: трагедия китайских прокаженных

На рубеже прошлого века остров Д'Арси, отдаленный участок земли у острова Ванкувер, был тюрьмой для горстки китайцев, страдающих проказой. Их оставили там умирать. Сегодня остров — это парк, его история похоронена вместе с забытыми китайскими мужчинами — и одной женщиной — чьи кости лежат под ногами его посетителей.

Колония изгоев

Остров Д’Арси — это маленький безлюдный остров в море Селиш, расположенный южнее острова Сидни у южного побережья Британской Колумбии. Он лежит в проливе Харо между полуостровом Саанич (остров Ванкувер) и американскими Сан-Хуанскими островами. Сегодня здесь никто не живёт — отчасти потому, что с 1961 года остров является охраняемой территорией (частью, сначала провинциального, а затем национального парка «Резерв островов Галф»), а отчасти потому, что добраться сюда непросто. Вокруг острова под водой скрываются многочисленные рифы и коварные течения.

Если бы лейтенант Джон Д’Арси был жив сегодня, он вряд ли обрадовался бы тому, что его именем назвали остров, некогда служивший лепрозорием. Офицер судна HMS Herald, участвовавший в гидрографической экспедиции по Тихому океану в 1852–1854 годах, Д’Арси получил звание капитана в 1862-м — за 29 лет до того, как этот безлюдный остров стал пристанищем для 49 китайских прокажённых, депортированных туда колониальными властями. Где они жили практически в полной изоляции, лишённые медицинской помощи.

Но слово «карантин» слишком мягко для того, что происходило с этими жертвами Лепры(проказы). Заболев, они стали жертвами во второй раз — теперь уже из-за «лечения», которое им «предоставили». Бурные воды вокруг Д’Арси и его удалённость сделали остров идеальным местом для изоляции. В 1891 году власти Виктории обнаружили пятерых больных, скрывающихся в лачуге за магазином в китайском квартале. Чуть позже были найдены еще 44 больных лепрой .Их арестовали, а городской совет оперативно добился разрешения превратить их на уединенный остров Д’Арси . Уже через две недели несчастных вывезли. В конце концов, что может быть проще? Построить барак с каморками (1,5 × 2,4 м), в каждой — койка, стол, стул, а потом оставить там умирать.

Это была настоящая тюрьма без побега — на 33 долгих года. Здесь небольшая группа обречённых доживала свои дни без надежды на лечение.

Кто-то решался на побег с острова, предпочитая утонуть, нежели сгнить от затяжной неизлечимой болезни и упокоиться в безымянной могиле. Двое покончили жизнь самоубийством иным путем

Лишь четыре раза в год в колонию привозили еду, живых уток, кур и свиней. А также непременный опиум и гробы. И это было единственной связью прокаженных с остальным миром.

Забытые жертвы

В марте 1891 года репортёр викторианской газеты The Daily Colonist сопровождал чиновников здравоохранения в одном из их четырёх ежегодных визитов на остров. Он обнаружили, что прокажённые страдают не только от болезни, но и от полной изоляции.

На острове не было ни врачей, ни медсестёр. Чиновники были единственной связью заключённых с внешним миром и единственным перерывом в монотонном существовании между жизнью и смертью. Большинство обитателей колонии были слишком слабы, чтобы работать, поэтому те, кто ещё держался, ухаживали за остальными, обрабатывали небольшой огород, держали уток, кур и свиней, заготавливали дрова и, вероятно, дополняли скудный казённый паёк дарами моря — хотя об этом сами больные не упоминали

Умерших хоронили в грубых могилах, которые со временем исчезли без следа. Их точное местоположение неизвестно, единственная память об умерших, это скромная табличка с именами четырнадцати похороненных на острове.

В 1924-м, к делу подключилось федеральное правительство, оставшихся в живых перевезли с острова-тюрьмы на другой остров, поближе к Виктории – на остров Бентик. Там им хотя бы оказывалась какая-то медицинская помощь.

Последний прокаженный умер в 1957 году, и лепрозорий на острове Бентик был закрыт.

А на Д’Арси и сейчас еще видны руины сожженного в 1960-м барака, где жили 49 прокаженных китайца. И, говорят, по острову до сих пор бродят их не нашедшие покоя души.

Не удивительно, что в наше время изредка попадающие на остров люди чувствуют себя там крайне неуютно.

Когда кинорежиссёр Эрик Паулссон сошёл на берег Д’Арси, он написал, что его пробрала дрожь. Он приехал снимать документальный фильм о забытых жертвах этого места — «Остров теней». «Я помню, как вышел из лодки, и меня буквально пронзил холод», — вспоминал он. Писатель и редактор Чак Гулд, описавший свои впечатления в журнале Nor’westing, завершил статью так:

«Я не уверен, что верю в призраков, но я не могу не верить в остров Д’Арси. Я никогда не видел духов, но покинул этот остров в полной растерянности — здесь со мной происходило нечто очень странное».

Спасибо всем, кто прочитал. Подписывайтесь будет интересно

Информация взята с сайта www.bcmag.ca

Фрагмент древнеримской манубаллисты - ручного стрелометного механизма, предка арбалетов

Рама римской манубаллисты, состоявшей из железа, бронзы и ясеня, I век нашей эры. Она была найдена в 1999 году рабочим гравийного карьера в Ксантен-Вардте и экспонируется в археологическом музее в Ксантене, Германия.

Такие штуковины применялись как при осадах, так и в полевых сражениях, они (кейробаллисты) пришли в первом веке на замену скорпиона, у которого был схожий принцип работы но другая конструкция, в частности деревянный корпус. Убойная дальность прицельного выстрела была около 300 метров.

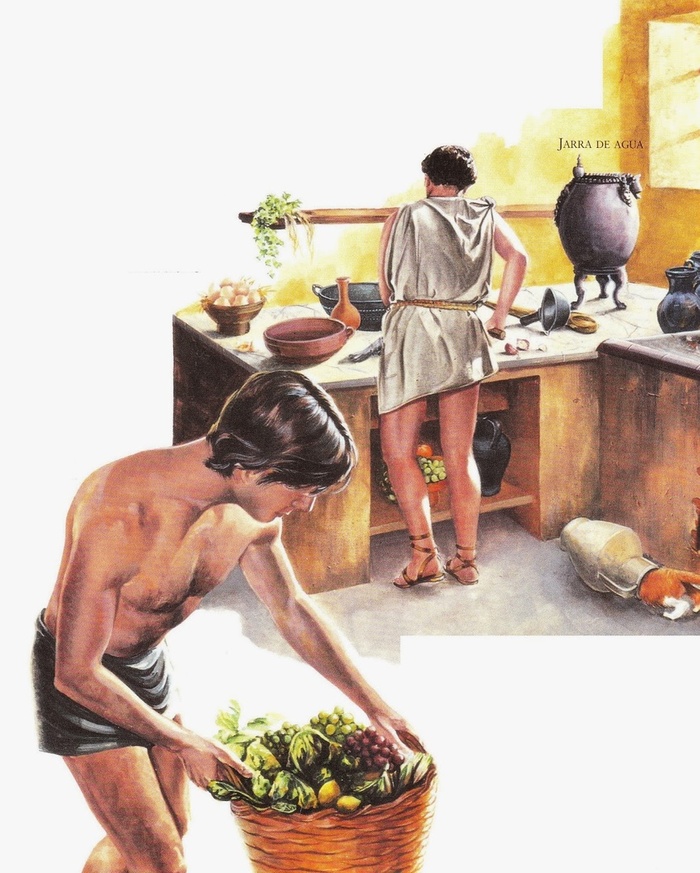

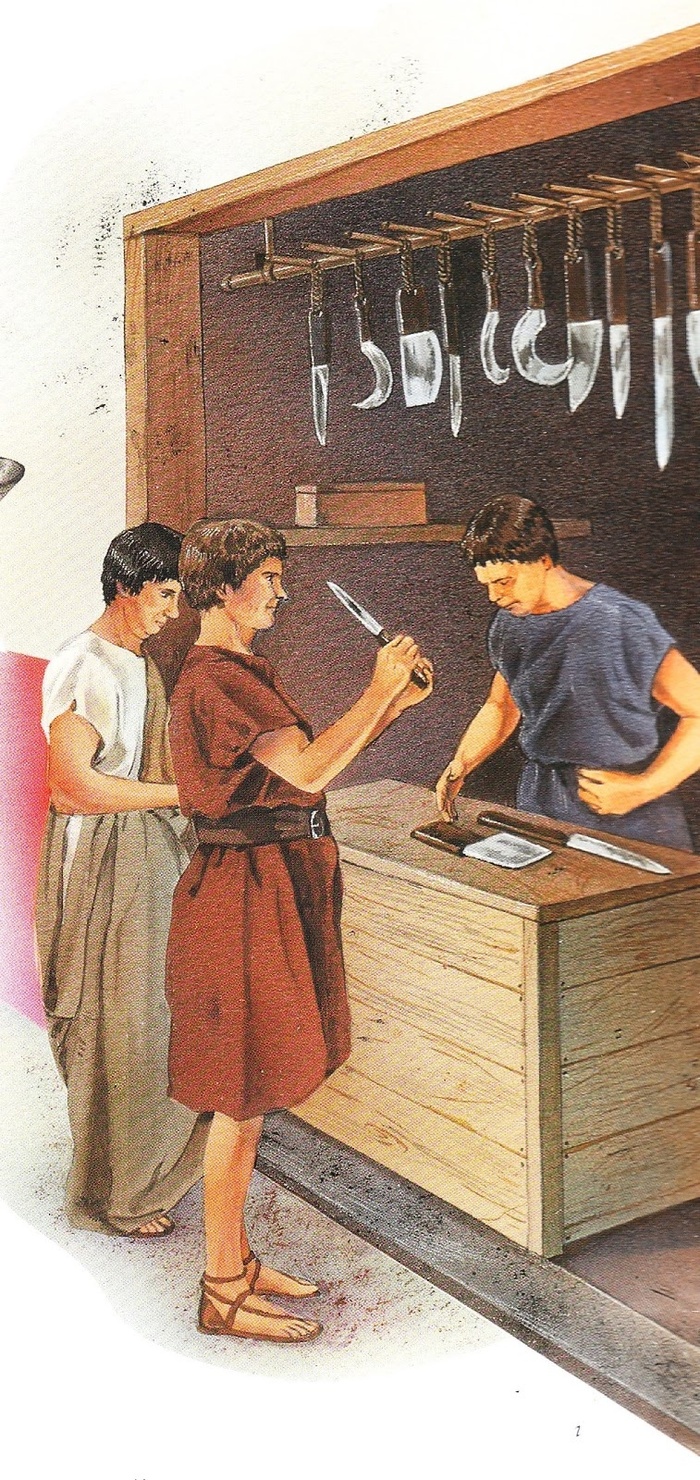

Кухня Древнего Рима

Римская кухня менялась на протяжении более тысячелетия существования цивилизации. На их привычки повлияла эллинская культура, переход от монархии к республике, а затем к империи, а также расширение последней, что принесло из провинций множество новых кулинарных привычек. Поначалу различия были не столь значительны, но дистанция между ними росла вместе с империей.

Традиционно утром подавался завтрак - энтакулум; в полдень небольшой обед, а в сумерках основной прием пищи — ужин.

Из-за влияния греческих обычаев и увеличения импорта обед увеличился в размерах и разнообразии, и его стали есть после полудня. Весперна, легкий ужин в сумерках, была оставлена; в полдень был введен второй завтрак - прандиум.

Поскольку это лучше соответствовало ежедневному ритму ручного труда, низший класс общества сохранил старый распорядок дня, небольшой обед и поздний ужин, но у партициев и прочей аристократии всё было иначе.

ИЕНТАКУЛУМ

Первоначально он состоял из плоских круглых лепешек из фарро (зерна, родственного пшенице) с небольшим количеством соли. У богачей были также яйца, сыр и мед, молоко и фрукты.

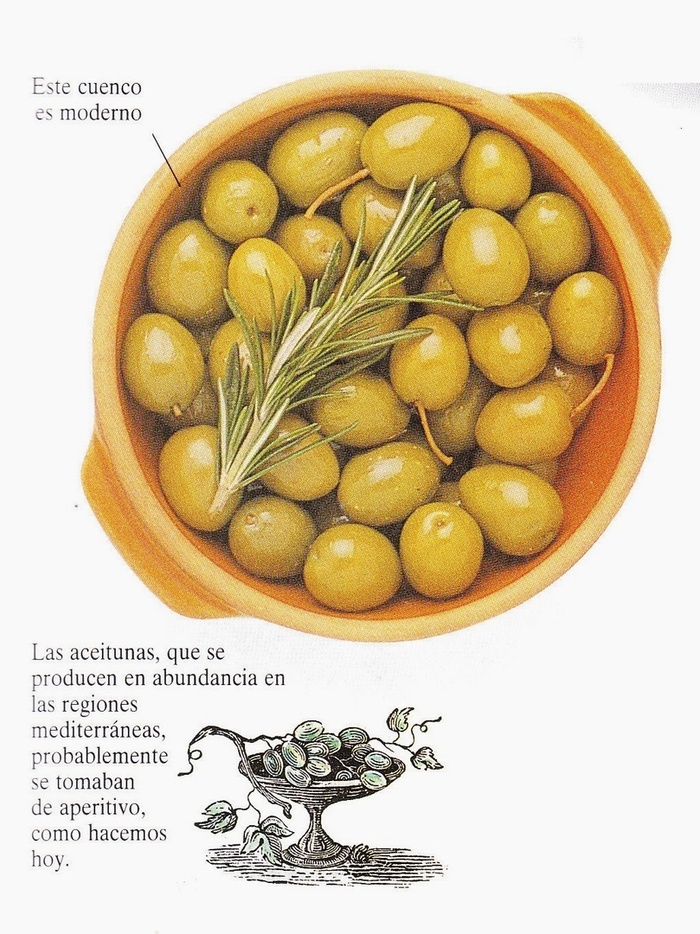

В имперский период был представлен пшеничный хлеб, и со временем хлеб из фарро заменили все больше хлебобулочных изделий. Хлеб иногда смачивали вином и ели с оливками, сыром, лепешками или виноградом.

ПРАНДИУМ

Этот обед был более сытным и состоял в основном из остатков вчерашнего ужина.

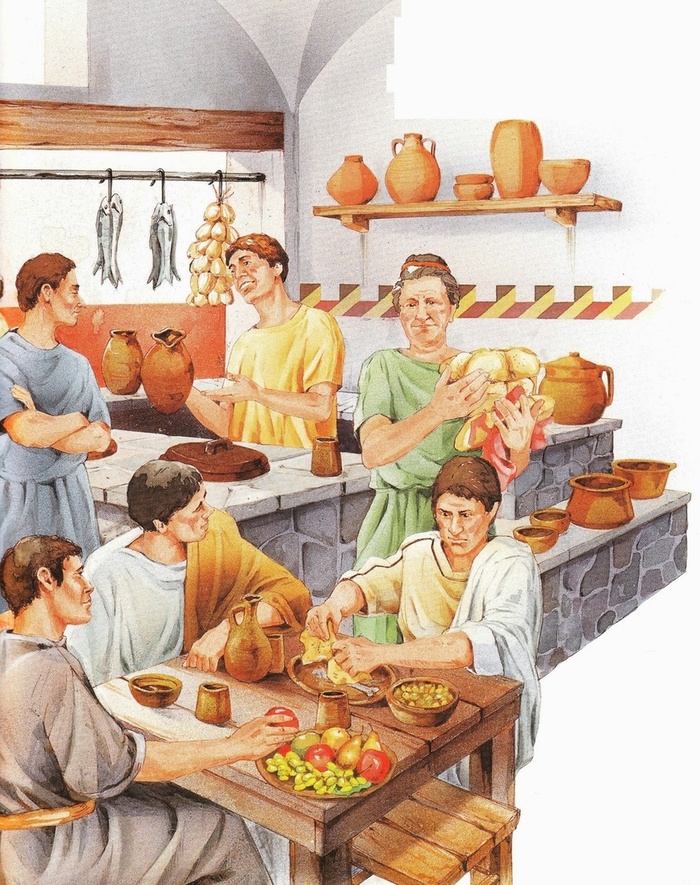

УЖИН (разные виды ужина носили разные названия)

Среди представителей высших сословий, не занимавшихся физическим трудом, дела стало принято выполнять утром. После обеда, когда выполнены последние обязанности традиционно посещали бани. Около трех часов дня начинался ужин, иногда продолжавшийся до поздней ночи, особенно если были гости, и обычно за ним следовал comissatio (раунд алкогольных напитков).

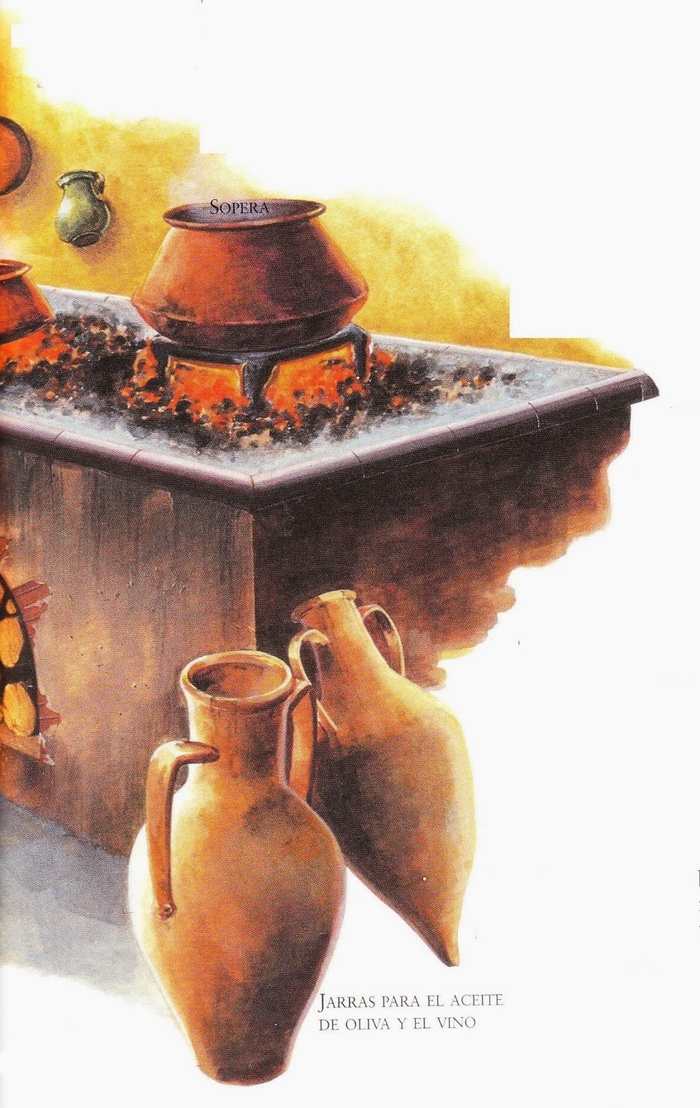

Особенно в период Царского Рима и Ранней Республики, но также и в другие времена (для рабочего класса) ужин состоял в основном из каши и бобовых. Самый простой тип каши готовился из фарро, воды, соли и жира. Самый изысканный вариант готовился с оливковым маслом и, по возможности, с овощами. Более богатые классы ели бобовые с яйцами, сыром и медом, а иногда с мясом и рыбой.

В период Республики ужин делился на два блюда: основное блюдо и десерт с фруктами и морепродуктами (например, креветками). В конце Республики еда обычно подавалась тремя частями: закуска (gustatio), основное блюдо (primae mensae) и десерт (secundae mensae).

С 300 г. до н. э. э., обычаи Эллады начали влиять на культуру римлян. Рост благосостояния привел к появлению еще более изысканных блюд. Пищевая ценность не имела уже большого значения: наоборот, гурманы предпочитали пищу с низким содержанием энергии и питательных веществ. Большое значение имели легкоперевариваемая пища и мочегонные стимуляторы.

За столом носили простую одежду (vetis cenatoria), а обедали в специальной комнате, которая впоследствии будет называться триклинием. Там люди полулежали в специально сконструированном кресле – lectus triclinaris.

Вокруг стола, менса, три таких лектуса располагались полукругом, чтобы рабы могли легко обслуживать, и за каждым лектусом возлежало максимум три человека. Само действо называлось лекцией. Во времена царей и Ранней Республики на лекциях могли присутствовать только мужчины.

Однако в эпоху Поздней Республики и эпоху Императорского Рима , женщинам уже разрешалось возлежать во время еды. Традиционно женщины ужинали, сидя прямо на стульях перед мужьями. По бокам диванов стояло еще столиков с напитками.

Все головы были ориентированы к центру стола, левые локти лежали на подушке, а ступни находились за пределами стула. Таким образом, за одним столом могли обедать вместе не более девяти человек. Любые дополнительные гости должны были сидеть на стульях. Рабам обычно приходилось стоять.

Перед ужином мыли руки и ноги. Пищу принимали кончиками пальцев и двумя видами ложек; самой крупной была - язычок, а самой маленькой - улитка. Последняя использовалась при употреблении в пищу улиток и моллюсков, являясь эквивалентом современной вилки.

За столом большие куски отламывали и подавали на тарелках поменьше. После приема пищи мыли пальцы и использовали салфетки-маппаэ для очистки рта. Гости могли принести свои маппаэ, чтобы забрать остатки еды или небольшие подарки — апофореты. Все, что нельзя было есть, например кости и панцири, бросали на землю, чтобы рабы могли это подмести.

Летом было популярно поесть на свежем воздухе. Например, во многих домах в Помпеях специально для этой цели в определенном месте сада стояли каменные кресла. Люди садились есть только в официальных случаях. Если прием пищи был рутинным, ели лежа или стоя.

Во время ужина для гостей выступали музыканты, акробаты, поэты или танцоры, важную роль играла беседа. Танцы не были обычным явлением, так как считались неприличными и не соответствовали застольным манерам, но во время comissatio это не соблюдалось.

Выход из-за стола по нужде считался неуместным, а воздержание считалось вежливым. После основного блюда, во время перерыва, делалось подношение Ларам - духам дома. Это подношение обычно состояло из мяса, пирога и вина. Пирог был окрашен шафраном.

Начало трапезы называлась gustatio или promulsis. Обычно оно состояло из легких и аппетитных блюд. Обычным напитком был мульсум — смесь вина и меда. На больших банкетах закуски подавались одна за другой.

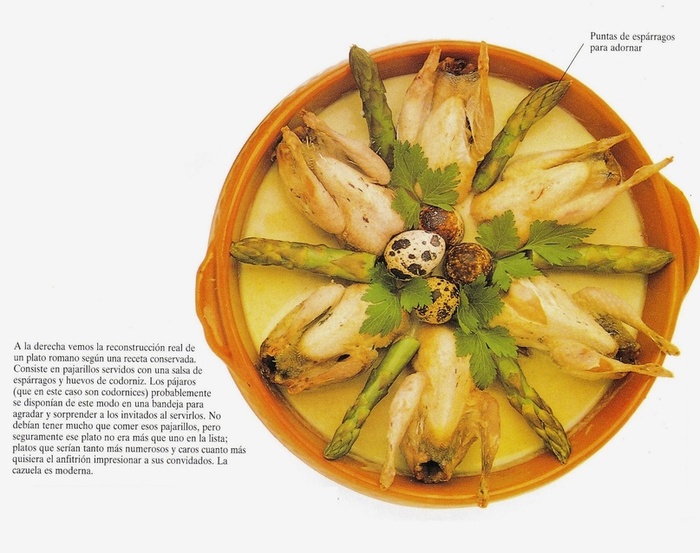

Много раз перед самой caput cenae подавалось промежуточное блюдо. Украшение может стать важнее ингредиентов. Основное блюдо обычно состояло из мяса.

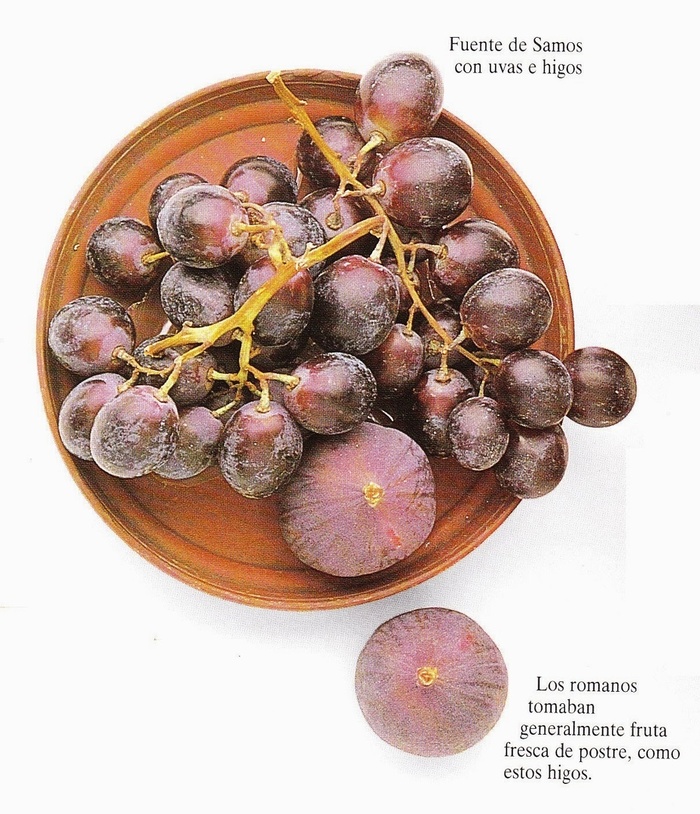

Среди фруктов для десерта фаворитом был виноград. Римляне различали виноград для изготовления вина и виноград для употребления в пищу. Также использовался изюм. Моллюски и устрицы, которые изначально были десертами, стали закусками. Важную роль играли лепешки, приготовленные из пшеницы и обычно обмакнутые в мед. Также использовались определенные виды орехов, которые являются эквивалентом сегодняшних праздничных сладостей.

Вино обычно смешивали с водой, поскольку концентрация алкоголя в нем была очень высокой. Вино иногда корректировали и «улучшали»: до сих пор сохранились инструкции о том, как сделать красное вино из белого вина и наоборот, а также как спасти вино, превращающееся в уксус.

Вина ароматизировались по-разному. Например, был пассум, крепкое и сладкое вино с изюмом, самый древний известный рецепт которого имеет карфагенское происхождение; мульсум, свежая смесь вина и меда; и conditum, смесь вина, меда и специй, приготовленная априори и уже созревшая.

Особый рецепт, conditum paradoxum, представляет собой смесь вина, меда, черного перца, лаврового листа, фиников, мастики и шафрана, приготовленную и сохраненную для дальнейшего использования. Другой рецепт содержит, кроме вина, морскую воду, канифоль и смолу. Пиво (cerevisia) тоже было известно, но считалось вульгарным.

Гости носили венки, разнообразные ароматы которых способствовали здоровью обедающих и созданию атмосферы банкета. Эти венки были сделаны из самых разных цветов и духов. Тип венка, который носил человек, отражал его положение.

Вопрос историкам

Вопрос про года до появления быстрой связи (по типу телеграфа). Как метрополия поддерживала связь с отдаленными районами? Как получала исчерпывающую информацию о состоянии дел? Ведь интернета-то же не было.

Взять, хотя бы, Австралию. Просто для примера. Сколько вот плыть от Англии до Австралии? 2-3 месяца? Если в Австралии что-то случится (восстание аборигенов, смена режима, какие-нибудь трения между друг другом по типу гражданской войны), сколько времени Англии понадобится чтобы узнать об этом и предпринять меры? (меры - к примеру, послать дополнительные корабли). Полгода? За полгода все может измениться. В общем вопрос такой - как решался вопрос с оперативным и главное объективным/исчерпывающим донесением информации?

Как астроном Коперник победил тевтонских рыцарей

Испокон веков астрономы помещали Землю в центр Вселенной. Николай Коперник отнял у нашей планеты титул центра мироздания и поместил ее на рядовую околосолнечную орбиту. Но в его жизни были и другие истории. Одна из них, как ни странно - военная.

Осада Алленштейна или Осада Ольштына проходила с января по февраль 1521 года во время польско-тевтонской войны (1519–1521). Город Ольштын (Алленштейн) защищали польские войска от немецких монашеских орденов тевтонских рыцарей. Оборону города успешно организовал и координировал польский астроном и учёный Николай Коперник.

Войска Тевтонского ордена вторглись в Вармию в декабре 1519 года в составе примерно 5000 солдат. В январе 1520 года они осадили Фрауэнбург и в итоге сожгли весь город, включая дома каноников (духовных правителей Вармии) и Коперника.Позднее прибытие польских войск спасло городской собор от разрушения. В результате Коперник был вынужден переехать в Ольштын, где ему поручили организовать оборону города от ожидаемого нападения. Он улучшил укрепления и сделал запасы продовольствия и припасов в надежде, что город сможет продержаться достаточно долго, чтобы прибыло подкрепление от польского короля. Он отправил письма польскому королю с просьбой прислать дополнительных солдат для усиления гарнизона из 100 человек.

В качестве дополнительной меры предосторожности он также отправил письма в Эльблонг (Эльбинг) с просьбой о дополнительных припасах и 20 пушках. Письмо польскому королю было перехвачено рыцарями. Однако Сигизмунд узнал об угрозе по другим каналам, и гарнизон города был увеличен до 200 человек, когда прибыло пехотное подразделение под командованием чешского военачальника Хенрика Перика из Яновице. Вскоре после этого появились ещё 700 кавалеристов под командованием Збигнева Слупецкого. В начале февраля из Эльбинга прибыли дополнительные припасы, в том числе свинец, соль и ещё 16 артиллерийских орудий.

Осада

Рыцари прибыли в Алленштейн 16 января 1521 года с войском, состоявшим примерно из 400 пехотинцев, 600 тяжеловооружённых всадников, 400 лёгких всадников и артиллерии. Их встретили небольшие отряды стрелков, целью которых было как можно дольше сдерживать атаку рыцарей. Тевтонские рыцари потребовали, чтобы город сдался, надеясь, что демонстрации силы будет достаточно. Однако Коперник отказался выполнить это требование.

26 января рыцари начали штурм города под предводительством Вильгельма фон Шаумбера у Млынских ворот (Brama Młyńska). Рыцарям удалось подойти к стенам по замёрзшему и прорваться через ворота. Они надеялись застать защитников города врасплох. Однако прозвучала тревога, и польские солдаты бросились к пролому в воротах. По словам Ежи Сикорского (польского историка, сыгравшего важную роль в обнаружении могилы Коперника), Коперник, вероятно, вышел на стены и лично руководил обороной города поляками. Атака была отбита, и тевтонские рыцари были вынуждены отступить.

К концу февраля, с прибытием дополнительных подкреплений из Эльблонга, тевтонские рыцари были вынуждены снять осаду. К концу 1521 года из-за нехватки средств для продолжения войны и угрозы приближения большой польской армии они были вынуждены вести переговоры с польским королём.Коперник представлял польскую сторону на переговорах о перемирии. Это был последний раз, когда тевтонские рыцари вторглись в Вармию.

Война закончилась в 1525 году, и 10 апреля того же года Альбрехт Гогенцоллерн, ныне обращенный в лютеранство, засвидетельствовал почтение польскому королю Сигизмунду I как вассалу, в том, что стало известно как "прусский оммаж". Согласно Краковскому мирному договору, взамен Альбрехт получил восточную часть Пруссии, которая стала известна как герцогская Пруссия, в феод от Польши, как светское герцогство, в то время как западная часть часть королевской Пруссии вместе с Вармией оставалась под польской короной. Тевтонский орден прекратил свое существование.

Несколько веков Россия и Польша были фактически союзниками, сражаясь против агрессии крестоносцев. Но после исчезновения Тевтонского ордена и последующей Люблинской унии 1569 года (Польша и Великое княжество Литовское объединились в одно государство) Речь Посполитая стала главным и самым опасным противником России. Если крестоносцы пределом своих мечтаний считали возможность откусить часть новгородских и псковских земель, то агрессия поляков и литовцев во время Смуты начала XVII века едва не уничтожила российскую государственность. Но это уже совсем другая история.

В позднем СССР были сняты два шикарных историко-приключенческих фильма про защиту русских земель от тевтонских рыцарей - https://www.litprichal.ru/work/592485/ (качество для просмотра более-менее).

Возникновение испанского языка

На испанском языке говорят свыше 500 миллионов человек. Он является государственным языком Испании и большинства стран Латинской Америки. Но как он появился? Давайте узнаем!

Для начала стоит отметить, что испанский язык — это романский язык. В эту группу также входят: итальянский, португальский, французский, румынский, каталанский.

Древнейшие языки и племена

Историки полагают, что первый народ, населявший территорию Пиренейского полуострова, это иберы.

Упоминания о них встречаются в документах, обнаруженных в Греции в VI в. до н.э. На полуостров они пришли из Северной Африки и постепенно заселили всю его территорию, за исключением северной части, где сформировалась баскская культура. В южной части иберы вступали в контакты с другими народами – египтянами, этрусками, финикийцами, греками-фокейцами, позднее с карфагенянами, – подвергаясь их культурному влиянию. Северо-западную и центральную области Пиренейского полуострова заселили кельты.

Римское завоевание

В 218 г. до н.э. римляне высадились в греческом Эмпорионе на севере Пиренейского полуострова. Началось римское завоевание, длившееся до I в. до н.э. и принёсшее на полуостров римскую культуру и латинский язык.

Римляне создали систему народного образования для обучения латинскому языку. Первые школы появились в Севилье и Кордове. Постепенно латинский стал родным для жителей Пиренейского полуострова.

С I в. н.э. все официальные документы составляли на латинском языке. Однако местные языки (иберийский, баскский, кельтский) повлияли на его фонологию, морфологию и лексику, что стало основой испанского языка. В лингвистике это явление называется субстратом*.

*Субстрат – процесс влияния языка коренного населения на чужой язык (завоевателей и т. д.), обычно при переходе населения с первого на второй.

Латинский язык в романской группе

Считается, что романские языки произошли от так называемой вульгарной латыни*.

*Вульгарная латынь - это разговорная форма латыни, которую использовали солдаты, торговцы и поселенцы Римской империи.

Отличия испанского языка от латинского обусловлены явлением субстрата, поскольку завоёванные племена вносили в латынь особенности своего языка.

Влияние германских языков

Слова германского происхождения начали проникать в испанский язык с I в. н. э., но

основное количество было заимствовано в начале V в. - после

нашествия германских племён на

территорию Пиренейского полуострова. Некоторые слова германского происхождения вытеснили латинские.

Итак, можно заметить, что на становления испанского языка повлиял не только латинский язык.

Чтобы узнать много других интересных фактов, подписывайтесь на мой канал: https://t.me/culturaespanola

Небесная фамилия

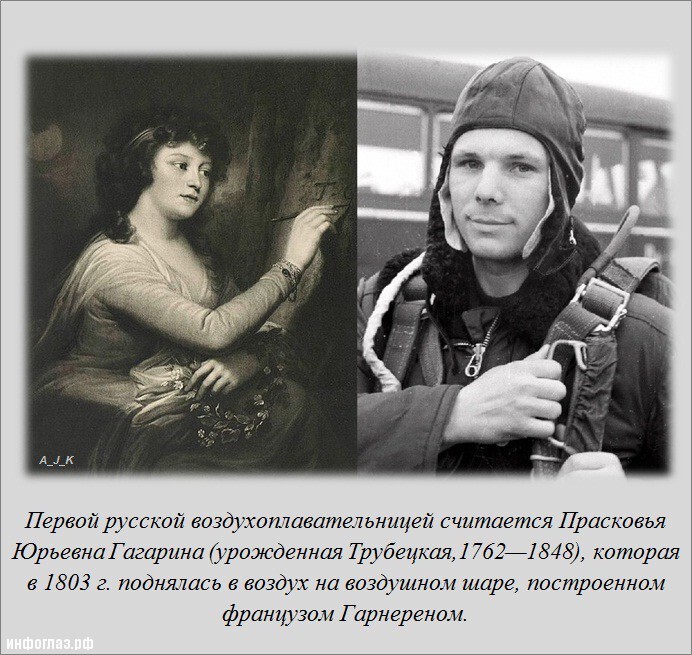

Выбор первого космонавта пал на Ю. А. Гагарина. Позже выдвигались разные версии того, что послужило причиной такого выбора, от серьезных до мистических и даже курьезных. Считайте, что и я даю повод порадоваться любителям странных совпадений.

В 1762 году у князя Ю. Н. Трубецкого и Д. А. Румянцевой (сестры фельдмаршала Румянцева-Задунайского) родилась дочь Прасковья. Смолоду Прасковью отличали ум и темперамент. Её поступки порой восхищали современников, порой воспринимались как эпатажные. Прасковья несколько позже, чем пристало аристократическим девицам, в 20 лет, вышла замуж за генерала Федора Гагарина и приняла его фамилию. Генерал был боевой. Жена ему под стать. Она сопровождала мужа в военных походах. Судя по всему, это была хорошая пара. История сохранила курьезный случай: сам светлейший князь Г. Потемкин однажды выказал неуместное внимание Гагариной и был бит ею! Светлейшему пришлось принести извинения Гагариным и откупиться бриллиантами.

При фривольности, свойственной царицыному двору того времени, Прасковью отмечали как даму добродетельную, а Потемкин впредь ставил ее в пример иным. Меньше 12 лет длился первый брак Прасковьи. В 1794 году в Варшаве, где служил в то время Ф. Гагарин, случилась «Варшавская заутреня» - антироссийское восстание, в результате которого весь русский гарнизон был уничтожен. Погиб и Гагарин, а его беременная супруга оказалась в тюрьме. Там она и родила дочь. Обеих освободил Суворов, поспешивший в Варшаву с товарищами.

Вдова поселилась в Москве, где слыла одной из первых красавиц. В поклонниках недостатка не было, и вот что для нас сохранила история:

"Прасковью вечно не забуду,

Мила мне будет навсегда,

К ней всякий вечер ездить буду,

А к Селимене никогда."

Н. Карамзин.

У него с Прасковьей был долгий роман, закончившийся против воли Карамзина.

«Татьяна» Юрьевна!!! Известная, притом.

Чиновные и должностные все ей друзья и все родные,

К «Татьяне» Юрьевне хоть раз бы съездить вам...

Как обходительна! добра! мила! проста!

Балы дает нельзя богаче

От Рождества и до Поста, И летом праздники на даче.

А. Грибоедов, «Горе от ума».

Приличия ради, имя Прасковьи Грибоедов изменил.

Князь и поэт И. Долгоруков, тоже когда-то в нее влюбленный и посвятивший ей стихи, оставил в мемуарах такое сообщение: «Смолоду Гагарина была женщина взбалмошная и на всякую проказу готовая, ненавидела придворную чопорность и 8 мая 1804 года вместе с подругой Александрой Турчаниновой купила шар монгольфьер системы француза Гарнерена, на котором они тут же улетели из столицы. Вечером они приземлились в имении князя П. А. Вяземского «Осафьево». По этому поводу там устроили большое гулянье, а Вяземский позже стал зятем Гагариной и всю жизнь гордился тем, что в его имении приземлилась первая русская воздухоплавательница».

Шар монгольфьер хранился в специальном ангаре-сарае в имении Вяземских под Москвой. Летать на большие расстояния княгиня Гагарина более не рисковала. Ведь первый свой полет она совершила уже в сорокалетнем возрасте. Но мечты о небе она не оставляла и не оставляла попыток приучить к воздухоплаванию дочерей и сыновей. Частыми гостями в имении Вяземских в то время бывали не только аристократы, но и ученые. Гагарина читала гостям лекции об аэронавтике и в умах многих из них закрепилась идея русского воздухоплавания.

Пензенская дворянка А. Турчанинова также неоднократно поднималась в воздушном шаре, но всегда как пассажир. Собственно, именно она и была первой русской женщиной, летавшей на шаре. Но первым русским пилотом-женщиной стала именно Прасковья. Не подумайте, что полет был прогулкой. Сохранилось письмо А. Турчаниновой к брату, где она рассказывала и про ветер, и про холод, и про разбившиеся приборы.

Со временем Прасковья сочла возможным вторично выйти замуж. Расчетливо выбрав в мужья полковника П.А. Кологривова, безумно в нее влюбленного.

«Он так настойчиво за мной ухаживал, что мне пришлось выйти замуж, чтоб от него отвязаться» - ее слова.

Полковник слыл человеком грубым, невоспитанным. Но расчет Прасковьи оказался правильным, муж ее боготворил и, признавая её неординарность, не препятствовал её чудачествам. Во втором замужестве Гагарина вела свободный образ жизни. Лишь однажды, в 1812 г., Кологривов набрался смелости и... не пустил жену на войну. После войны Гагарина вернулась с детьми в Москву, где прославилась зваными вечерами и светскими приемами. Имела большую семью, умерла в 1848.

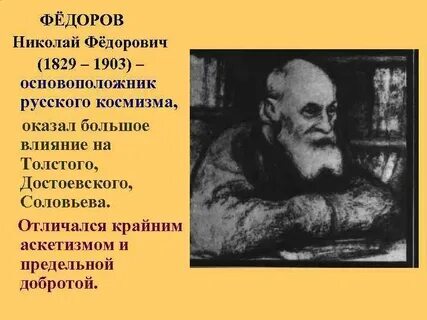

Ну-ка, еще добавлю совпадение: основоположником русского космизма (научного мировоззрения о Вселенной) считают Николая Фёдоровича Фёдорова (1828-1903), на чьих работах выросли Циолковский, Цандер. Фамилия Фёдорова по отцу Гагарин, он был незаконнорожденным сыном князя П. И. Гагарина.