Порочность применения идеологического «принципа партийности» к науке в СССР

Данная статья относится к Категории: Лженаука

«Осуществление принципа партийности естествознания и создание некой пролетарской биологии при монополии единственной философской системы привело к репрессиям (сперва научных направлений, а затем и их приверженцев).

В 20-е гг. были осуждены по идеологическим мотивам такие направления эволюционной мысли, как номогенез, историческая биогенетика, филогенетический преформизм, эквивалентогенез и др. Вскоре по тем же мотивам были ликвидированы евгеника, медицинская генетика, генетическая педагогика, зоопсихология и этология, фитосоциология и т.д. Существенный вред был нанесён эволюционной теории, генетике, физиологии растений и животных, всему комплексу сельскохозяйственных наук.

Не получили должного признания и оригинальные работы Э. Бауэра, В.И. Вернадского, А.Г. Гурвича. Как идеалистические были запрещены бихевиоризм, гештальтпсихология, фрейдизм и другие течения психологии.

На месте репрессированных научных направлений возникали лженаучные построения: «мичуринская генетика», «советский творческий дарвинизм», «клеточная теория» О.Б. Лепешинской, насильственное внедрение которых в практику биологических исследований отбрасывало нашу науку к натурфилософии.

Декларируемая практическая направленность исследований фактически вела к авантюризму в селекции, луговодстве, животноводстве, в охране природы и использовании её ресурсов. В сочетании с массовыми репрессиями биологов все это обусловливало отставание отечественных биологических исследований и разработку философских проблем биологии от мировой науки.

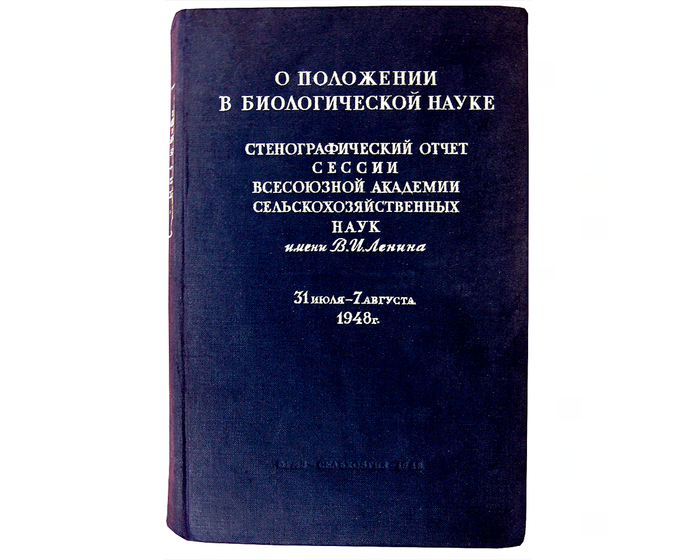

Кризисные явления в науке всецело порождены политической системой Сталина. В развитии биологии и её философских проблем особо зловещую роль сыграли Вторая Всесоюзная конференция марксистско-ленинских учреждений (1929 г.), заседание президиума Комакадемии (октябрь 1930 г.), выступление Сталина в Институте красной профессуры (декабрь 1930 г.), постановления ЦКВКП (б) «О журнале «Под знаменем марксизма» (1931 г.), «О работе Комакадемии» (1931 г.), «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936 г.), сессия ВАСХНИЛ (1936 г.).

В стране утвердилось то ненормальное положение философии и науки, при котором декларируемая свобода мыслей и дискуссий на самом деле ограничивалась строгими рамками. Эти рамки устанавливались не научным сообществом, а постановлениями соответствующих органов, наделенных правом вынесения окончательного вердикта по философским и идеологическим аспектам научных теорий. Крупнейшие открытия западной науки отвергались, если они признавались не соответствующими установленным канонам. Мировая наука постоянно подвергалась проклятиям. учёные лишались возможности свободно выражать философские воззрения и даже критиковать нелепости, если они признавались соответствующими методологии диалектического материализма.

Выполненный нами анализ приводит к следующим выводам:

- недопустима монополизация какой-либо единой философской системы;

- наука должна быть свободна от административных методов управления;

- наука едина, она не делится ни по классам, ни по странам, ни по национальностям;

- всякая попытка придать политический характер дискуссии свидетельствует о слабости научной аргументации;

- активная пропаганда практической значимости своих исследований, как правило, исходит от тех, кто не имеет теоретических и фактических доказательств своих построений;

- значимость той или иной научной и философской концепции доказывается не во внутренних дискуссиях, а в широкой апробации её на мировом рынке научных идей и концепций».

Колчинский Э.И., Несостоявшийся «союз» философии и биологии (20-30-е гг.), в Сб.: Репрессированная наука / Под ред. М.Г. Ярошевского, Л., «Наука», 1991 г., с. 64-65.

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 10-ти видео: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: БАРЬЕРЫ и ОБМАНЫ

Изображения в статье

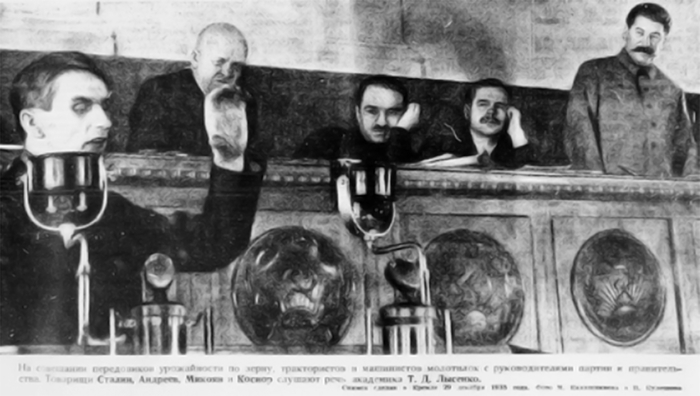

Трофим Лысенко выступает в Кремле в 1935 году. Сзади (слева направо) Станислав Косиор, Анастас Микоян, Андрей Андреев и советский лидер Иосиф Сталин / Public Domain

Стенографический отчёт сессии ВАСХНИЛ 1948 г. / Public Domain