Примитивная ненависть: лабиринты разрушения и парадоксальная сила аффекта

В предлагаемом вашему вниманию клиническом исследовании предпринимается попытка глубокого погружения в пугающие, но оттого не менее очаровательные проявления удовольствия, которое пациент извлекает из переживания и выражения примитивной ненависти. Особый, пристальный акцент будет сделан на тех хитроумных, многослойных вторичных защитах, что психика выстраивает против этой всепоглощающей силы в рамках феномена переноса.

Как показывают многолетние наблюдения, примитивную ненависть возможно и необходимо дифференцировать от простого аффекта ярости, вспыхивающего в переносе. Ключевое отличие кроется в её удивительно стабильных, поразительно длительных, глубоко характерологических качествах. Вне зависимости от первоистоков и причудливых бессознательных фантазий, её питающих, самой впечатляющей чертой остаётся то, что метко обозначил Бион — тотальная, абсолютная нетерпимость пациента к самой реальности, её неумолимым законам и требованиям.

Что же происходит в душе человека, охваченного властью этого мрачного чувства? Наблюдается поистине странный, парадоксальный психический процесс: распространённейшей защитой от осознания собственной ненависти становится методичное, яростное разрушение самой способности это осознание вместить. Это достигается через действия вовне, через мощнейшую проективную идентификацию, порой даже через фрагментацию собственных когнитивных процессов. Ум более не способен служить «контейнером» для доминирующей эмоции. Таким изумительным образом, защита молниеносно превращается в прямое, ничем не прикрытое выражение того самого импульса, против которого и была направлена. Нетерпимость к внешней реальности закономерно перерастает в лютую ненависть к реальности психической, обращённой как на себя, так и на объект ненависти.

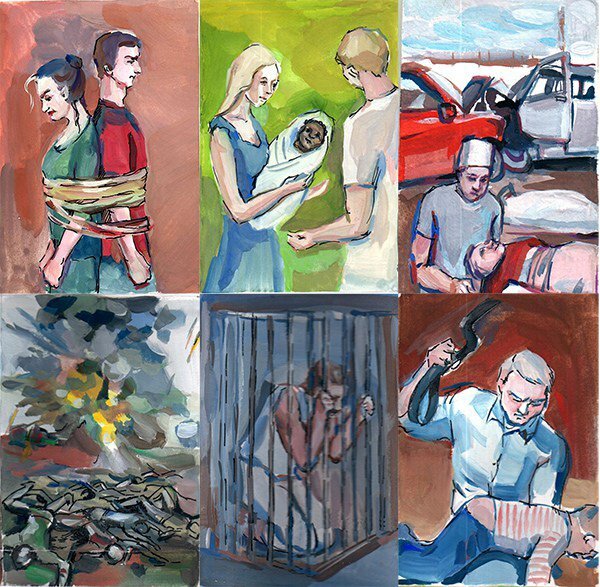

Ненависть к себе обретает зримые, пугающие очертания в самодеструктивных импульсах — в самоповреждениях, в суицидальных порывах, в мазохистских перверсиях. Одновременно с этим, нетерпимость к психической реальности провоцирует яростную атаку на собственные когнитивные функции. Пациент утрачивает возможность пользоваться обычной логикой, его разум отказывается воспринимать трезвые доводы терапевта. Под гнётом интенсивной ненависти может проявиться пугающая комбинация — пронзительная любознательность, ядовитое высокомерие и нарочитая, вызывающая псевдотупость. Фактически, пациент всеми силами пытается разрушить саму возможность коммуникации, дабы стереть, уничтожить любое напоминание о собственной ненависти.

Нетерпимость к объекту, в свою очередь, выливается в интенсивный, панический страх перед аналитиком и в лютую ненависть к нему, ведь он воспринимается исключительно как гонитель и мучитель. Это запускает параноидное развитие переноса, способное зайти столь далеко, что обернётся настоящим трансферентным психозом — то есть, безудержным, бесконтрольным излиянием проективной идентификации. Через эту защиту пациент пытается локализовать свою агрессию в терапевте, прибегая к провокациям, ко всемогущему контролю, к полной нетерпимости относительно любых интерпретаций.

Но существует и иная грань — нетерпимость к терапевту как к объекту хорошему. Она проявляется в те редкие моменты, когда параноидные механизмы ослабевают и специалист видится источником потенциального добра. Это отражается в ненасытной, всепоглощающей жадности пациента, в его ненасытном требовании внимания, времени, комментариев. И в сопутствующем, бессознательном уничтожении всего получаемого: любое слово, любой жест терапевта мгновенно обесцениваются, отметаются как неподходящие, неверные, пустые. Жадность остаётся вечной, неутолённой.

Возникает центральный, корневой вопрос: почему же пациент не в силах вынести осознание чудовищной силы своей ярости? Почему он вынужден отрицать её навязчивый, перманентный, всеобъемлющий характер? Видится, что эта нетерпимость есть не что иное, как выражение глубочайшего, экзистенциального страха утраты объекта любви — как правило, хорошей матери, — находящейся под смертельной угрозой деструктивности пациентской ненависти. Но, будучи не в силах терпеть эту ненависть, пациент немедленно оказывается под дамокловым мечом фантазии о собственном тотальном разрушении. Это — прямое следствие патологических проективных механизмов, превращающих фрустрирующий объект (мать «плохую») в могущественного, беспощадного врага, способного с лёгкостью уничтожить самого пациента. Именно эта фантазийная угроза уничтожения, полного телесного и психического разрушения, и становится главным источником отчаянной борьбы — как с влиянием объекта, так и с осознанием себя во власти ненависти.

Собственная ненависть терапевта, рождённая в горниле контрпереноса как продукт проективной идентификации и всемогущего контроля пациента, его перманентно-провокационного поведения, активного уничтожения любого смысла и всех даров терапевтических отношений, — способна породить в специалисте мощнейшее желание прорваться сквозь безумие, заполонившее сессии. Желание освободиться от удушающей паутины мелких склок, что, кажется, методично уничтожают саму возможность обучения, и просто бежать от этих разрушительных, опустошающих отношений.

Где же грань? В какой мере эта тотальная нетерпимость пациента к своей и чужой реальности, это сопутствующее разрушение коммуникации является защитой от примитивной ненависти, а не её прямым, немедленным выражением? Настоящий автор полагает: то, от чего защищается психика в этих условиях, — это прямое, ничем не смягчённое переживание ненависти как аффекта. Переживание состояний, из него производных: ликующего, садистского удовольствия от разрушения объекта, сладостного удовольствия от отвращения, презрения, немыслимой жестокости и унижения, изливаемых на объект. Если пациент обретает способность сознательно вынести это садистское удовольствие в переносе — это и есть первый, величайший шаг к контейнированию ненависти. В этот миг пациент обычно меньше страшится деструктивных последствий своей агрессии; его потребность проецировать её ослабевает, а значит, бледнеет и его восприятие терапевта как объекта плохого. Возникает смутное, но важнейшее осознание: объект любви и объект ненависти суть одно и то же лицо.

Ненависть пребывает в вечной, неразрывной диалектике с любовью. Она подразумевает интенсивную увлечённость объектом прошлой или грядущей любви, объектом, что временами жизненно необходим. В своей основе, ненависть есть ненависть к объекту фрустрирующему, но одновременно — это и ненависть к объекту любимому, к объекту необходимому, от которого ждут любви и которого неизбежно настигает фрустрация. В своих истоках, ненависть есть прямое следствие неспособности устранить фрустрацию простой яростью; она выходит далеко за её пределы, превращаясь в перманентную потребность уничтожить объект.

Однако ненависть обладает и дифференцирующим, разделяющим аспектом. Если любовь стремится к слиянию, к поглощению, то ненависть яростно пытается дифференцировать «Я» от объекта. Поскольку вынести её невыносимо, и она проецируется вовне, это вносит весомый вклад в разделение «Я» и объекта, противоборствуя импульсу тотального поглощения. Таким удивительным образом, ненависть может способствовать дифференциации, переживанию и обкатыванию личной силы, здоровому самоутверждению и обретению автономии; она способна привлекаться на службу сублимирующим функциям агрессии. Лишь на самых примитивных уровнях ярости — этого первоистока ненависти — её пиковая интенсивность переживается как полное, тотальное слияние с объектом.

Примитивная ненависть, пребывающая на стабильно высоком уровне, создаёт, однако, замкнутый, порочный круг. Она не просто поддерживает, но и патологически усиливает саму себя. Через проективные механизмы, особенно проективную идентификацию, ярость к объекту фрустрирующему приводит к его чудовищному искажению, и теперь любая фрустрация интерпретируется как сознательное, злонамеренное нападение. Это ощущение атаки со стороны прежде любимого и необходимого объекта является краеугольным камнем самого примитивного переживания преданной любви и вступает в мощнейший резонанс со всей цепью преэдипальных и эдипальных стадий развития.

Переживание предательства, в свою очередь, подливает масла в огонь, усиливая ненависть, которая через ту же проективную идентификацию искажает объект ещё сильнее — теперь он видится исключительно жестоким и садистским. Интернализация этих изуродованных объектных отношений увековечивает переживание разъярённого, униженного «Я» и объекта-мучителя. Соответствующие идентификации Эго и Супер-Эго приводят к тотальному искажению всей внутренней мира. Идентификация с агрессивным, торжествующим объектом в этой диадической связи запускает жестокость и презрение при выражении ненависти, когда непереносимая, униженная Я-концепция проецируется на объект, и агрессия против него становится одновременно и агрессией против себя.

Мы возвращаемся к точке, описанной ранее: ненависть разрушает отношения — и внешние, и внутренние; защитный процесс разрушения воспринимающего «Я» ради устранения и боли, и опасной ненависти становится главной силой, организующей защиту пациента. Проективная идентификация может смениться обострением механизмов расщепления, также ведущим к фрагментации аффективного опыта и когнитивных процессов. Меньшая интенсивность расщепления способна сохранить разделённый мир идеализированных и преследующих объектов, идеализированного и плохого «Я» с чередующимися поведенческими паттернами, что клинически выражается в отношениях хаотичных, в действиях деструктивных и самодеструктивных, сменяющихся короткими периодами защитной, отчаянной идеализации.

#ПримитивнаяНенависть

Добро из дефицита, или из ресурса? Комплекс "спасателя". Псапэ адыгов

Если есть желание помочь, сделать добро - оно самоценно и свято сам по себе. Однако, важно учитывать, из какого внутреннего состояния человек помогает другим. И не вовлекается ли в роковой треугольник Карпмана, ведь если есть "спасатель" - значит, есть "жертва", которую спасают. И эти роли обязательно меняются местами на определённом этапе.

О чём идёт речь? Бывает, что человек много помогает, когда его об этом не просят, уделяет много внимания, заботится, может быть, даже чрезмерно, почти навязчиво. И даже ставит в неудобное положение того, кому помогает, потому что тот не сможет ему отплатить никоим образом.

Но разве нужно платить за добро? Где здесь грань между добродетелью и травмой? Определить её можно следующим образом. Если человек помогает другим из дефицита - значит, ему самому не хватает того, чтобы ему помогли. Чтобы на него обратили внимание. Чтобы о нём позаботились. Ему одиноко внутри, но у него есть ресурсы, и он помогает другим, в надежде заполнить эту пустоту и получить заботу, признание в ответ, быть ценным - но оно не приходит. Потому что так оно не работает.

Кроме того, если человек постоянно помогает человеку, который постоянно находится в позиции "жертвы" - то обрекает себя на роль "спасателя" человека, которого спасти невозможно. Он не будет спасаться, но будет оставаться в роли жертвы до тех пор, пока ему будут помогать и поддерживать эту игру. А если "спасатель" осознает эту схему и выйдет из игры, то "жертва" найдёт другую фигуру, от которой будет ждать спасения, а потом на эту же фигуру выливать неоправданные ожидания и агрессию. И так по кругу.

Здесь важно для меня упомянуть кодекс чести черкесов - Адыгэ Хабзэ. В нём есть понятие "псапэ". От слов "псэ" - душа, и "пэ" - будущее, нос. Псапэ - это добродетель. По Хабзэ, вся суть добродетели заключается в ней самой, здесь и сейчас - в самом по себе акте доброты. Оно не должно где-то засчитываться после жизни, не должно давать какие-то результаты или возвращаться. Оно делается просто потому, что делать добро - это нормальное течение жизни.

Избавиться от комплекса "спасателя", давая другим то, в чём мы глубоко нуждаемся сами, помогать из ресурсного состояния и тем, кому действительно нужна помощь и кто готов ей воспользоваться, а не играть в игру "жертвы" снова и снова, и во всём этом действии увидеть Псапэ - добродетель как факт, как суть и как истину, и есть задача.

Александр Листенгорт

Дешевое счастье коммунизма

Выравнивание возможно только по нижней планке. Коммунизм предлагает дешевое счастье для дешевых людей: мы свой, мы новый мир построим! кто был никем тот станет всем! - он уже в своём лозунге обращается к тем, кто считает себя полным ничтожеством, то есть никем.

Весь пафос коммунизма основан на зависти и чувстве неполноценности. Низшие слои общества мечтают завладеть богатствами высших слоёв, поделить их между собой и наслаждаться безмерным материальным потреблением. Низшим слоям общества кажется, что в деньгах заключена некая новая реальность, и тот, у кого есть деньги, находится за пределами добра и зла, вечно пребывает в некоем беспредельном наслаждении, упивается им, живёт как в раю и чужд всех горестей, омрачающих жизнь простых смертных.

Такое отношение к жизни связано с узким кругозором и невежеством. Всякий порок таит в себе особое наслаждение, но зависть ничего не таит в себе, кроме огорчений, ненависти и злобы. Не завидуй. Вместо того чтобы мечтать заполучить чужое благо, научись радоваться тому, чем жизнь одарила тебя самого. Всеблагая природа сделала нас всех разными и одарила разными дарами - и в этом вся прелесть жизни. Если бы все были одинаковыми и у всех всего было поровну - жизнь была бы невыносимо удушливой и скучной. Коммунизм - это рай для дураков.

Ответ на пост «Главная задача родителя»8

Мои родители умерли, и я стал самостоятельным. Вот тебе и сепарация.

Психология трейдера: почему рынок ломает даже умных

Сразу скажу честно: рынок ломает не из-за графиков или стратегий, а из-за головы. И вот три ошибки, которые почти каждый новичок совершает.

Ошибка №1 — Иллюзия контроля

Кажется, что если читать новости и сидеть в чатах, то сможешь предсказать рынок. Но проблема в том, что поток информации противоречивый. Сегодня эксперт вещает, что доллар полетит вверх, завтра другой доказывает — вниз. Читаешь это, смотришь график и в итоге получаешь паралич: боишься открыть сделку, потому что «а вдруг я ошибусь». В голове хаос, на депозите тишина, и нервяк растёт. Иллюзия знаний создаёт чувство контроля, которого на самом деле нет.

Ошибка №2 — Нетерпение

Это настоящая ловушка для психики. Рынок двигается медленно, а тебе хочется «здесь и сейчас». Сделка открыта 5 минут, а ты уже думаешь: «ну где профит?» Когда цена идёт не туда — начинается паника: «надо отыграться». В итоге вместо спокойной работы — гонка. Люди удваивают объёмы, меняют стратегии каждую неделю, покупают «курсы по секретным индикаторам». И именно в этот момент они становятся лёгкой добычей для манипуляций. Форумы и соцсети забиты негативом про брокеров: половина комментариев — это вбросы ради чёрного пиара. Недавно я наткнулся на разбор, как брокеры становятся мишенью чёрного пиара. Хорошо видно, как новичков подлавливают именно на этом — на жажде быстрых ответов и эмоциях.

Ошибка №3 — Эго

Самая болезненная штука. Большинство трейдеров не умеют признать, что они ошиблись. Стоп-лосс воспринимается как личное оскорбление. Вместо того чтобы закрыть сделку в минусе и спокойно идти дальше, человек сидит и надеется: «вот-вот цена развернётся». А цена не разворачивается. И депозит тает. Проблема не в стратегии, а в том, что эго мешает нажать на кнопку «Закрыть». В итоге — слив.

Статистика проста и жёстка: до 80% новичков бросают трейдинг в течение первого года. Не потому что «рынок слишком сложный», а потому что эмоции выжигают быстрее денег.

Выживают те, кто умеет скучать, спокойно фиксировать минус и не относиться к каждой сделке как к вопросу чести.

Какая из этих ошибок вам ближе всего — контроль, нетерпение или эго?