Поиск совершенства литературной формы Гюставом Флобером – наблюдения Эмиля Золя

Данная статья относится к Категории: Приемы организации труда

«Мне остаётся рассказать о том, как работал Гюстав Флобер и чем являлось для него совершенство формы, которое составляло радость и муку всей его жизни.

Возьмём любую из его книг и рассмотрим её с момента её возникновения, когда сюжет ещё только зарождается в сознании писателя и в общих чертах ложится на бумагу. С этой минуты художник закладывает фундамент будущего произведения; он принимается за поиски материалов и располагает их в самой строгой последовательности. Флобер прочитывал огромное количество серьёзных работ; вернее, он их внимательно перелистывал и, следуя безошибочной интуиции, которой он гордился, находил нужную страницу, необходимую фразу. Часто, прочитав сочинение в пятьсот страниц, он отмечал для себя всего лишь одно полезное сведение и тщательно его записывал; случалось даже, что такое чтение не давало ему ровно никаких результатов. Этим и объясняется то обстоятельство, что на каждую его книгу уходило в среднем по семь лет труда; ибо подготовительная работа отнимала у него, по крайней мере, года четыре. В увлечении он читал том за томом; какое-нибудь примечание под страницей заставляло его просматривать специальные трактаты, обращаться к первоисточникам, с которыми ему хотелось познакомиться, так что в итоге ему случалось перерыть целую библиотеку. И всё это ради одного сомнительного факта, простого слова, в котором он не был уверен. Мне даже кажется, что он забывал порою о своем романе и с любознательностью учёного продолжал в увлечении читать дальше, расширяя круг своих познаний.

Эрудиция Флобера явилась результатом самого метода его работы, беспрестанных поисков материала, необходимого для написания книг. Ему пришлось восстановить знание латыни, он перерыл всю античность и всю современную науку ради «Саламбо» и «Искушения святого Антония», а также ради «Воспитания чувств» и «Бувара и Пекюше». Итак, мало-помалу его записи, эти извлечения из книг, все накапливались и вскоре составляли целую груду толстых тетрадей. Он обращался с расспросами к специалистам, посещал Национальную библиотеку и рассматривал там эстампы, нередко уезжал за город и возвращался с необходимыми сведениями о местах, где действовали его персонажи. Количество заметок всё росло, превращаясь чуть ли не в гору. Чтобы дать представление о том, насколько добросовестно он работал, достаточно сказать, что перед тем, как приступить к «Воспитанию чувств», он перелистал все комплекты «Шаривари»: ему хотелось постичь характер журналистики эпохи Луи-Филиппа.

Из юмора «Шаривари» возник образ Юссонэ. Я могу привести множество примеров подобной добросовестности, переходящей в манию. В конце концов заметки скоплялись в таком изобилии, что он прекращал работу: это случалось тогда, когда все необходимые материалы уже были собраны или просто он смертельно уставал от такого рода работы; при его исключительной добросовестности эти изыскания могли длиться до бесконечности; но наконец наступал час, как он сам говорил, - когда у него являлась потребность писать. И вот тогда-то начинались муки творчества.

Напомню, что после того, как работа по сбору материалов бывала закончена, Флобер начинал испытывать к ним величайшее отвращение. Заметки к «Бувару и Пекюше», например, составили огромный ворох, целую гору бумаг, которая лежала на его письменном столе последние годы. Там хватило бы материала по меньшей мере на десяток томов in-octavo (формат изданий, при котором размер страницы равен 1/8 печатного листа – Прим. И.Л. Викентьева). Страницу заметок он резюмировал часто в одной фразе. Это был тот отобранный материал, из которого он должен был ещё извлечь квинтэссенцию. Теперь понятно, сколь тяжкого труда, каких невероятных усилий стоило ему это резюме, тем более что он стремился облечь его в совершенную форму. Казалось, язык для него становился всем, а содержание уже ничего не значило. В ущерб жизненности своих персонажей он пускался даже в самую жестокую риторику. Он любил повторять, что точность, безупречность слога - это всего лишь честность в отношении читателей. Для него это само собой разумелось. Только недалёкие люди говорят о том, чего они не знают. Если его раззадоривали, он в запальчивости кричал, что ему плевать на правдоподобие, что нужно быть таким же ненормальным, как он сам, чтобы добиваться нелепой точности, и что единственно важная и непреходящая ценность на земле - это безупречно составленная фраза.

Приступая к работе, он начинал с того, что наскоро набрасывал какой-нибудь эпизод в пять-шесть страниц, не более. Порою, если ему не давалось какое-то слово, он оставлял пробел. Затем он снова принимался за написанное и в течение двух-трёх недель, а порой и больше, со страстным увлечением трудился над уже сделанным эпизодом. Эти пять-шесть страниц он хотел довести до совершенства, но достичь этого было отнюдь не легко. Он взвешивал каждое слово, проверяя не только его смысл, но и звучание. Избегнуть повторов, рифмы, шероховатости слога было ещё не самым главным.

Он дошёл до того, что не выносил, когда в одной фразе сталкивались одинаковые слоги; часто его раздражала какая-нибудь одна буква, и он подыскивал слова, где бы её не было, или подбирал выражения с многократно повторяющимся звуком «р», что должно было придать периоду нужный раскат. Он писал не для тех, кто читает про себя, молча, устроившись у камелька; он писал для читателей, которые станут декламировать, произносить его фразы вслух; сама система его работы основывалась на этом принципе. Чтобы проверить свои фразы, он их «горланил», сидя один за рабочим столом; они удовлетворяли его только в том случае, если имели именно то звучание, которого он добивался. В Круассе об этом все хорошо знали; слугам было ведено не обращать внимания на громкий голос, доносящийся из кабинета. И лишь прохожие из любопытства останавливались на дороге; его называли «адвокатом», считая, несомненно, что он упражняется в красноречии. Ничто так ярко не характеризует стиль Флобера, как эта потребности в гармонии. Нельзя по-настоящему почувствовать его стиль, не проверив, как он, на слух его фразы. Это проза, созданная для декламации. Звучность слов, великолепие ритма придают удивительную силу идее - то лирическим наполнением, то комическим контрастом. Он превосходно передавал также речи глупцов, сокрушая человеческую глупость громовыми раскатами фраз.

Я не в силах дать сколько-нибудь полное представление о том, как взыскательно и с каким тщанием работал Флобер над стилем. Мы заблудились бы в бесконечном лабиринте мельчайших тонкостей языка. Даже пунктуация и та играла для него немаловажную роль. Он стремился придать слогу движение, краску, музыку; он брал самые обычные стертые слова, и они оживали под его пером. Он не был строгим грамматиком: порою он не отступал и перед неправильностью речи, если фраза становилась от этого проще и музыкальнее. С каждым днём он все более и более стремился к сдержанности, искал точное слово, ибо считал, что стиль подлинно совершенный не терпит многословия. Я часто думал, хотя и не говорил ему об этом, что он продолжает дело Буало в отношении лексики романтизма, перегруженной новыми выражениями и оборотами. Он непрерывно сокращал, вымарывал написанное и, в конце концов, стал испытывать перед словами настоящий страх; он соединял их на сотни ладов и, если они не соответствовали нужной идее, просто отбрасывал. Однажды в воскресенье мы нашли его сонным, разбитым усталостью. Накануне днем он закончил страницу из «Бувара и Пекюше», которой остался вполне доволен, и, переписав её на большой лист голландской бумаги, которой обычно пользовался, отправился обедать в город. Когда к полуночи он вернулся домой, то вместо того, чтобы сразу же лечь спать, он не мог отказать себе в удовольствии перечесть ещё раз написанную страницу. И тут он пришел в сильнейшее волнение: оказалось, что на расстоянии двух строк дважды повторилось одно и то же слово. И хотя в его кабинете не топился камин и было очень холодно, он тут же принялся за работу с упорным ожесточением, стремясь избавиться от этого повтора.

Затем он заметил ещё по сколько слов, которые пришлись ему не по вкусу, пытался их заменить, не смог и лег в полном отчаянии. Заснуть ему не удалось. Он все время ворочался в постели, обдумывая незадавшиеся фразы. Внезапно ему пришёл в голову счастливый оборот. Он вскочил на ноги, зажёг свечу и в одной рубашке отправился к себе в кабинет записать найденную фразу. Затем, весь дрожа от холода, снова лёг в постель и закутался одеялом. Трижды вскакивал он и зажигал свечу, чтобы переставить какое-нибудь слово или добавить запятую. Наконец, не выдержав, он принес рукопись в постель, надвинул на уши фуляр и, подоткнув со всех сторон одеяло, принялся за работу; одержимый манией совершенствования, он до утра подчищал страницу, безжалостно черкая её карандашом. Вот так он работал. Всем нам ведомы муки творческих исканий. Но у него они длились беспрерывно, от первой до последней строки в любой из его книг.

Сидя за рабочим столом перед только что написанной страницей и охватив голову руками, он долго и пристально глядел на нее, как бы магнетизируя. Затем, отложив в сторону перо, он погружался в безмолвное раздумье, поглощённый поисками слова, которое от него ускользало, или оборот речи, который никак не мог отыскать. Тургенев, видевший его в такие минуты, говорил, что он не мог смотреть на него без волнения. В эти минуты его не следовали тревожить. В работе он проявлял поистине ангельское терпение, хотя обычно бывал нетерпелив. К языку Флобер питал величайшее уважение, он не вступал с ним в спор, а выжидал, когда тот сам соблаговолит выказать ему свою благосклонность. Флобер говорил, что порою ему приходилось целыми месяцами подыскивать нужные слова».

Эмиль Золя, Гюстав Флобер. Писатель / Собрание сочинений в 26-ти томах, 25 Том, М., «Художественная литература», 1966 г., с. 509-513.

+ Ваши дополнительные возможности:

+ Плейлист из 20-ти видео: МЕТОДИКИ КРЕАТИВА / ТВОРЧЕСТВА

Изображения в статье

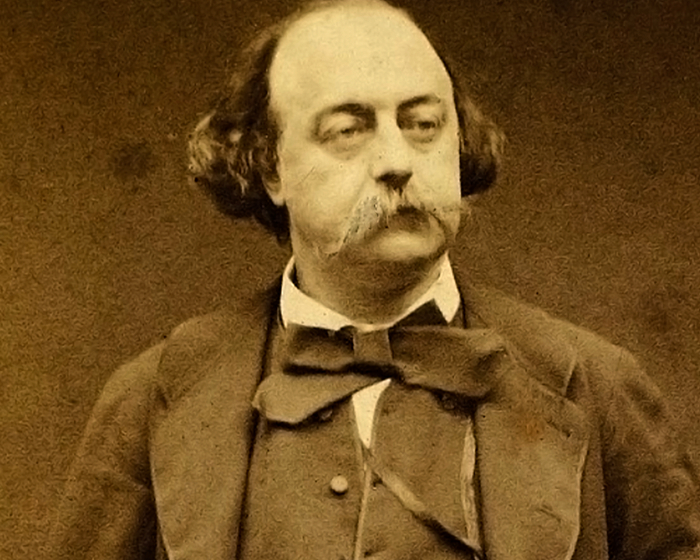

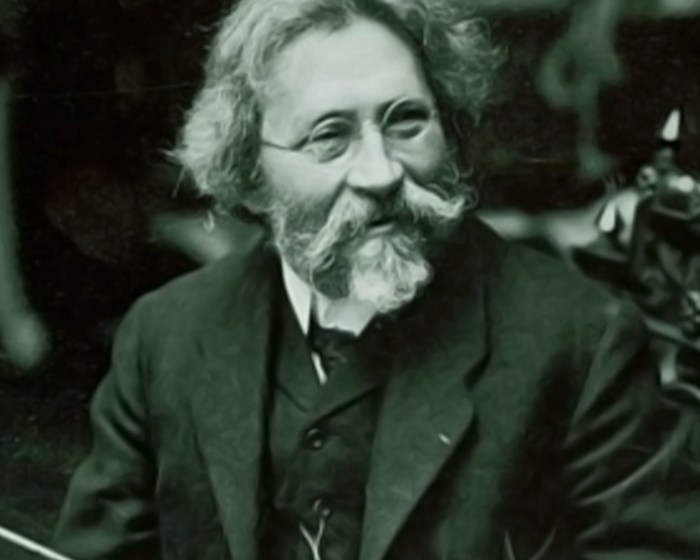

Флобер Густав — французский писатель, один из создателей «конструкции» современного психологического романа / Public Domain

Изображение Bohdan Chreptak с сайта Pixabay

Изображение cocoparisienne с сайта Pixabay

Изображение Pezibear с сайта Pixabay