Правила / приемы летчиков в изложении И.Н. Кожедуба

Данная статья относится к Категории: Творческое развитие юношей и девушек

«Преподаватель тактики ВВС майор Гуринович кропотливо, тщательно собирал боевой опыт и сделал отличное наглядное пособие: наклеил в альбоме вырезки из газет - описания боев, представляющих интерес с точки зрения тактики.

Преподаватель дал мне альбом на несколько дней.

По вечерам я засиживался допоздна, переписывал в блокнот выдержки из статей, внимательно читал подробные описания лётно-тактических характеристик и уязвимых мест вражеских самолётов, вычерчивал их силуэты, схемы боёв, отдельные фигуры.

Записывал цитаты, которые, по моему убеждению, должны были помочь мне в бою. И в самом деле помогли. Вот, например, одна из страниц.

Начинается она словами Ленина: «... действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно переходить в наступление».

Дальше афоризмы: «Не опознав самолёт, признавай его за противника», «Перед атакой посмотри назад, не атакует ли тебя противник», «Воздушный бой - море комбинаций, положений, неожиданностей», «В бою побеждает тот, кто отлично владеет самолётом и оружием, первым нападает на противника, применяет нужный манёвр и овладевает инициативой», «Победа даётся людям сильной воли, людям чистой и благородной души».

А вот и заповеди Суворова, которые в те дни обрели всю свою силу: «Сам погибай, а товарища выручай», «Никогда не отбивайся, а сам бей», «Не бойся смерти, тогда наверное побьёшь»; выдержки из его науки побеждать: о трёх воинских искусствах - глазомере, быстроте, натиске.

И сейчас, перелистывая старенький блокнот, ставший потом фронтовым, я вспоминаю ту далёкую пору, когда мои товарищи и я в глубоком тылу готовили себя к фронту, жили одной мыслью, одним стремлением - скорее вступить в бой за освобождение советской земли.

Большую пользу принёс мне альбом майора Гуриновича.

Я стал нагляднее представлять себе действия лётчиков в бою и решил поделиться с курсантами всем, что узнал и узнавал. В свободный час стал собирать свою группу: рассказывал об опыте наших боевых лётчиков, а рассказы иллюстрировал рисунками, вычерчивал схемы боёв. Готовя курсантов к фронту, я готовился и сам».

Уже во время войны:

«Снимаю пушки с предохранителей. Отчётливо вижу опознавательные знаки - черные фашистские кресты с белой окантовкой.

И вдруг вспоминаю правило, переписанное мною из альбома майора Гуриновича:

«Перед атакой посмотри назад, не атакует ли тебя противник».

Резко поворачиваю голову влево и вижу: ко мне приближается самолёт. Нет, это не Габуния. Не «ЯК» ли? Нет, он с белым коком, а «Яковлевых» с белым коком у нас нет. Пока шли секунды в рассуждении - противник это или нет, - «белый кок» дал о себе знать: открыл по мне огонь.

В воздухе блеснула огненная трасса. Послышался треск за бронеспинкой. В кабине запахло гидросмесью. Значит, разбит бачок для выпуска шасси. Ясно - я уцелел случайно только потому, что немец угодил в мой самолёт осколочно-фугасным, а не бронебойным. Спасла бронеспинка. Надо выходить из-под удара».

Кожедуб И.Н., Верность Отчизне. Ищущий боя, М., «Яуза»; «Эксмо», 2006 г., с. 170-171 и 217.

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 20-ти видео: ТВОРЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ / УМЕНИЯ / НАВЫКИ

Изображения в статье

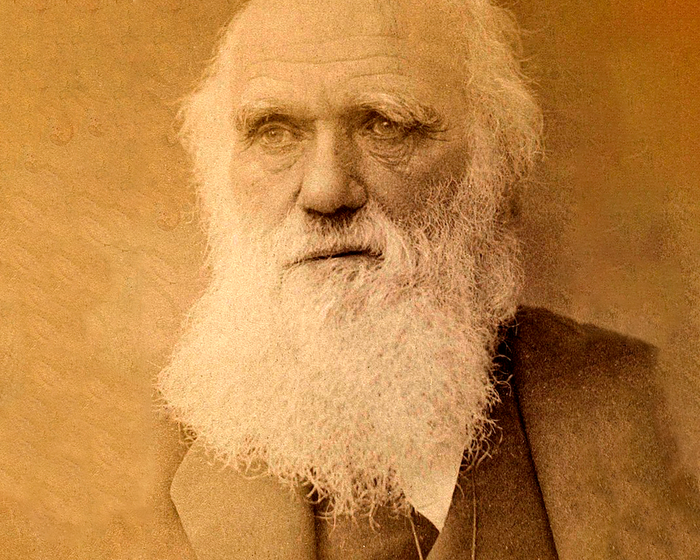

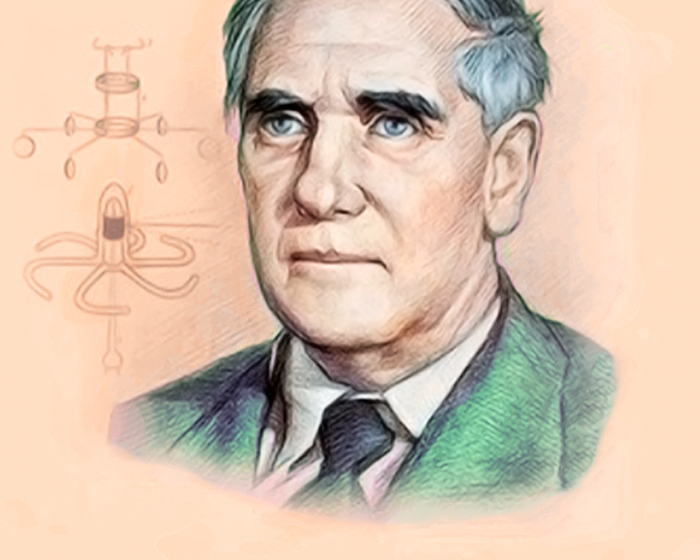

Иван Никитович Кожедуб — советский лётчик-истребитель. Во время Великой Отечественной войны сбил 62 самолёта противника / CC BY 4.0