Данная статья относится к Категории: Творческое развитие юношей и девушек

«Большей частью жизненные обстоятельства и удачная среда, в которую попадает человек, удачные встречи, иногда просто знакомство удачное формируют человека.

Вот такая преамбула, если дать. Стоит ли?

Это первое, скажем. Часто бывает так: собирается мастерская - мастерская пятнадцать человек студентов, из которых выходят режиссёры или актеры. И хороший педагог всегда знает, опытный педагог, что, если в этой мастерской соберется два-три очень талантливых человека, ярких, талантливых, мастерская в порядке. По существу говоря, он может сам и не учить. Они сами будут друг друга учить, они сами будут учиться. Группа сильных ребят, которые формируют направление мастерской, её запал, так сказать, систему мышления. Тогда в мастерской весь уровень необыкновенно повышается.

Один же человек никогда мастерскую не сделает, как правило. Он получается маленьким чудом, исключительно одарённой личностью. А потом эта исключительно одарённая личность, она обычно притухает. Я знал такие мастерские, из которых ни одного режиссёра не вышло, просто ни одного. И наоборот, есть мастерские, из которых вышло поразительно много режиссёров, очень много, чуть ли не половина работают или больше.

Значит, всё это вопрос подбора людей, совершенно какая-то неощутимая вещь, особенно в кинематографе, потому что ведь каждый режиссёр понемножку и актёр, и немножко художник, и музыкант, и писатель очень часто. Он может стать писателем. Он мог бы стать сценаристом. Становится режиссёром, и всё так. Вот так вышло, что он как раз для кинематографа, - в это время, при этих товарищах, при этой системе, в которой он жил; у него почва выгодная, и вот он выходит режиссёром.

Бывает соперничество. Я не буду много говорить, но, когда Шукшин и Тарковский, которые были прямой противоположностью один другому и не очень любили друг друга, работали рядом, это было очень полезно мастерской. Очень полезно мастерской. Это было очень ярко и противоположно. И вокруг них группировалось очень много одаренных людей. Не вокруг них, а благодаря, скажем, их присутствию.

Если где-то эту сумму вопросов поднять (сейчас я говорю неразборчиво, но важна мысль сама), тогда получается возможность учить человека без указки, без перста: вот так надо строить мизансцену, так надо монтировать, так надо строить кинематограф, в общем, так надо работать - как очень многие учат. Многие учат тому, что вот есть система, которой надо обучать таким-то образом. Сначала то-то, потом то-то, сначала монтаж, сначала работа с актёром и т. д. Значит, хорошо большей частью художники получаются тогда, так мне кажется, когда такого человека с указкой и перстом, такого учителя нет, а есть человек, который бы помогал думать. Или не мешал хотя бы думать. Который позаботился о том, чтобы была атмосфера, чтобы пророс сам росток творчества, он бы получился самостоятельно.

Это моё убеждение всегдашнее. И когда я вспоминаю, как я сам учился, я всё время сплошь вспоминаю людей, которые не мешали мне, которые никогда не мешали мне.

Первым из них был мой отец. Он был необычайно добрым человеком, более доброго человека я просто не видел, не встречал. Хотя одновременно был очень вспыльчив, принципиален и нетерпим. […]

Был знаменитый случай. Было какое-то маленькое торжество. Все пили и произносили какие-то невинные тосты. И отец тоже встал и сказал, поднявши свою рюмку, что, знаете, я хочу выпить за одного человека, которого я очень люблю за необычайную честность и прямоту. Встала тут же одна очень важная дама, которая была убеждена, что это она. Отец сказал: «Простите, это не про Вас, это про другого, присядьте». Это было большое мужество - сказать так в этот момент. Он всегда говорил прямо то, что он думает. Это был его принцип.

Таким образом, при всей своей доброте он был человек, если это было нужно, не такой уж добрый. Он мог и обидеть сильно.

Вот первый мой учитель.

А в это время рядом с ним были два примечательнейших человека, с которыми я познакомился уже как ученик. Это были Анна Семеновна Голубкина и Сергей Тимофеевич Конёнков. Голубкина начала эту учебу, Конёнков её продолжил. […]

У неё было очень много учеников, которые ей тщательно подражали. Она их вовсе не поощряла и не выделяла. И действительно, те, кто ей подражал, и работали хуже. Это ограничивало их возможности. Наоборот, она часто поощряла тех учеников, которые делали так, как ей вообще было чуждо. Она смотрела на какую-нибудь работу, сделанную в обобщенных формах, которые были, так сказать, ей чужды. Она говорила: «Ну что ж, хорошо, мне так сделать не удастся», - в том отношении, что на неё это не похоже.

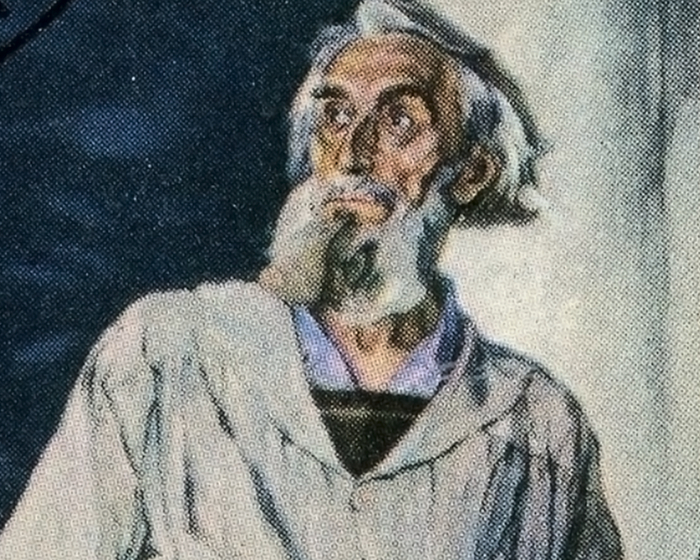

В этом отношении ещё терпимее был Сергей Тимофеевич Конёнков. Он вообще почти что и не учил. И тем не менее каждый приход его был праздником.

Мастерская, в которой мы работали... В общем-то времена были тяжкие, зимой было холодно. Скажем, у «буржуечки» в какой-нибудь живописной мастерской, - там было тепло. А у нас громадный стеклянный купол, стены стеклянные. Мастерская скульптурная: мокрая глина. Зимой замерзала глина, просто замерзала глина, совершенно. И с утра староста разогревал «буржуйки» докрасна - для того чтобы можно было хоть глиной-то работать. И вот выходила натурщица, помню, у нас такая Сипович знаменитая была натурщица, выходила - одна половина разогрета до того, что она багровая, а другая - зелёно-фиолетовая, а мы её поворачиваем всеми сторонами, как шашлык жарят.

И вот в эту обстановку входил Конёнков. У нас громадный жестяной чайник на «буржуйке», ведерный, наверное. Морковный чай. Он садился где-нибудь в уголочке, когда приходил, наливали ему кружку этого кипятку морковного, сидел он, макая бороду в это дело. Поглядывал туда-сюда. Просидит, ну, час. Иной раз ни к кому не подойдет. Уж кто-нибудь попросит: «Сергей Тимофеевич, скажите что-нибудь».

- Что сказать?

- Ну вот, эта работа. Вздохнёт, подойдёт и скажет что-нибудь самое простое: «Коротка она у тебя» или что-нибудь в этом роде. А так, вообще говоря, очень не любил говорить о скульптуре вообще. Пока мы лепим сорок минут, академический час, он сидит, молчит, чай пьёт. Потом соберётся кружок, мы с ним разговариваем. Он иногда интереснейшие вещи рассказывал о скульптуре. Ни о чём не говорит, а говорит, как важно вылепить ухо или палец, - это самое трудное. Он говорит: «Ведь вам кажется, что уши лишние. Ну скажите честно: кому кажется, что уши лишние?» И я, помню, первый осмелился, первый сказал: «Мне. Гораздо лучше без ушей, лучше всего получается».

«Вы не умеете делать, по-вашему, и уши лишние, и глаза, не было бы их, совсем было бы хорошо, тюфяк был бы. Так легко лепить. И обобщенная форма. И пальцы, говорит, лишние. Пальцы-то вы делать не умеете, пальцы рук, пальцы ног. А Роден до старости лет делал пальцы. И делал даже только руки. И это было искусство - рука. Рука может быть злая, добрая такая...»

Таким образом, он больше разговаривал об искусстве. Рассказывал о Родене, о Майоле, говорил о Голубкиной. Я помню, как он сказал про Голубкину: «Ну, Анна Семёновна, вы знаете, масочку (то есть лицевую часть человека, лицо), масочку она, пожалуй, сделает, как никто. Ну, остальное, остальное я получше делаю, - сказал он. - Но масочку она сделает как никто».

Он был, по-видимому, очень хороший профессионал. Среди нас не было уж очень талантливых людей, вряд ли. Почему вышло так, не знаю. Так случилось. Но вообще разговоры Конёнкова о том, что такое искусство и отношение к нему, дали мне очень много.

Это был первый, что ли, период жизни моей. А потом я стал метаться между литературой, театром, кинематографом. И здесь судьба свела меня с Эйзенштейном. Случайно, пожалуй, это произошло. […]

И вот у неё в доме я познакомился с совсем другим человеком, необыкновенно терпимым как раз. Это Сергей Михайлович Эйзенштейн... Человек колоссального ума, гигантской эрудиции, что об этом говорить. Но поражало меня не это. Казалось, человек этот, который делал такие вещи, как «Броненосец "Потёмкин"», «Октябрь», убеждённый сторонник определённого искусства, определённого, я думаю, вида кинематографа. Тем не менее он искренне дружил, любил кинематографистов совсем другого толка, дружил с ними. Любил их, и любил не снисходительно, но искренне, потому что одно искусство было вот «моё искусство», не дай Бог вторгнуться в его область, и плохо вторгнуться в его область, плохо сделать то, что умеет делать он: монтажный кинематограф, кинематограф интеллектуальный, кинематограф двадцатых годов. Он будет беспощаден в смысле критики. Но если это совсем другое искусство, он писал необыкновенно добрые и необыкновенно снисходительные в этом отношении статьи.

И я вот сразу почувствовал, что с ним будет как-то очень нелегко. Дружить с ним было невозможно, он был слишком умён. Да, это я могу сказать. Он был чересчур умен, он был необыкновенно умён. […]

Не знаю, понятно ли я говорю. Мне было нелегко всегда с Эйзенштейном, потому что он был много образованней. Он был необыкновенно эрудированным человеком. И мыслил он необыкновенно своеобразно, очень своеобразно.

Каждая его мысль ещё тащила за собой какой-то второй, дополнительный, второй, третий, четвёртый смысл. Через полчаса разговора с ним я чувствовал себя усталым от напряжения, от того, что надо говорить с ним на уровне, чтобы ему было интересно, чтобы это было не глупо. А я знал гораздо меньше, и мне было трудней. Значит, час разговора, и я - весь мокрый. […]

Но был один случай, когда Эйзенштейн категорически запретил мне делать картину. Это был сценарий «Убийства на улице Данте», который я написал в 1945 году. Ещё война не кончилась, да, в марте, наверное. Худсовет тогда был такой большой... И вдруг ночью мне позвонил Эйзенштейн. Он сказал следующее: «Михаил Ильич, я только что прочитал ваш и Габриловича сценарий «Убийства...». Этого делать не надо». Я говорю: «По-моему, это интересная вещь». Мне тогда казалась вещь очень интересной... Он сказал: «Михаил Ильич, это просто очень плохо. Не делайте этого. Не делайте этого. Это опасно и плохо, и на вас непохоже. Я буду голосовать против самым решительным образом». Ему не пришлось голосовать против, картину эту запретили, то есть сценарий данный. Потом, через десять лет, вдруг мне предложили её делать, а Эйзенштейн к этому времени умер. Некому меня было остановить. Я сделал эту картину, которую до сих пор считаю одной из самых слабых картин, которые мне довелось в жизни делать».

Ромм М.И., Об учителях, в Сб.: Ромм М.И., Как в кино (устные рассказы) / Сост. Я.И. Гройсман, Нижний Новгород, «Деком», 2003 г., с. 32-33, 35, 37-39 и 43.

Источник — портал VIKENT.RU

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 8-ми видео: ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО и ПЕДАГОГИКА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Изображения в статье

Михаил Ильич Ромм — отечественный кинорежиссёр документальных и художественных фильмов, сценарист и педагог ВГИКа / Добросовестное использование

Памятник выпускникам ВГИКа, скульптор Алексей Благовестнов / Blog Fiesta

Изображение 4144132 с сайта Pixabay

П. Д. Корин • портрет скульптора С. Т. Коненкова • 1947 / Public Domain

Сергей Михайлович Эйзенштейн — отечественный инженер (по образованию), кинорежиссёр, теоретик искусства, разработавший новые формы киномонтажа / РИА Рустим