Критика метода К.С. Станиславского Н.В. Демидовым

Данная статья относится к Категории: Творческое развитие юношей и девушек

«Станиславский - режиссёр для кино, а не для театра.

Работа с актёром Станиславского или, точнее, «система» его работа с актёром больше годится не для театра, а для кино.

На репетициях он иногда доводит актёра до высокого творческого состояния, а потом, оказывается, повторить этого актёр никогда не может - это вдохновение актёра было в единственный, неповторимый раз. Т.е., совсем как для съёмки кино: довести актёра до того, чтобы он сыграл великолепно - снять - а больше от него исполнения этой сцены не понадобиться. А в театре всё наоборот: играть надо не на репетиции, а на спектакле, да не одном, а, может быть, на десятках или даже сотнях.

Чего же не хватает в его системе работы с актёром (да, по-видимому, и во всей «системе»)? Развития творческой свободы как качества. Как качества, без которого актёр уже не может быть на сцене.

Для этого не над отдельной (данной) сценой надо работать, и этим ограничиться, а прежде всего, - развивать своё качество. Только тогда спектакль и будет расти: иначе неминуемо будет расшатываться и падать. […]

У меня написано, что Станиславский хотел создать крупного актёра. Это совершенно неверно. Он ставил спектакль, видя при этом, что актёр делает глупости, - он его выправлял, налаживал, и получалось правдоподобно (а иногда, у «Москвиных» - и правда). Словом, он верен себе: был постановщиком спектакля. Постановщиком скрупулёзным.

И только, по мере работы над актёром, он увлекался больше и больше поисками правды и наскакивал на подходящие приёмы. Основной его приём (никем не опознанный) РАСКАЧИВАНИЕ. Затем всякие «элементы», и, в конце концов, «физическое действие».

В процессе их применения при раскачивании актёра (по Мичурину), он достигал у актёров взлётов, но к ним не относился серьёзно, а как к единичному вдохновению, которого больше не будет. Короче говоря, он был всё-таки ПРОФЕССИОНАЛОМ СВОЕГО ДЕЛА (дела постановки спектакля, а не воспитателем или создателем крупного актёра).

Немирович - актёр, а Станиславский гораздо меньше актёр, больше режиссёр. Вот почему Станиславский «системщик» и системщик мелкий - ему нужна помощь в элементарном. Не в истоках - к истокам склонность может быть только у актёра, ведь у актёра элементы делаются сами собой... Станиславский многое хорошо играет, и играл так смолоду - это не противоречие. В какой-то степени он актёр; но главное - режиссёр. Это, во-первых, во-вторых же, только в некоторых ролях чувствует он себя актёром, остальное ему приходится создавать насильно. Слеплять чуть ли не механически и, во всяком случае, мозаично, а не органично. Больше же всего это видно из разницы их режиссёрских приёмов. Когда на сцене затор, Немирович обычно говорит: «Дайте-ка я сам попробую - в чём тут дело... почему не выходит?» Идёт на сцену и ищет - куда его потянет.

А Станиславский - начинает искать типичность. Или какую-нибудь задачу, главным образом, физическую. Или предлагает: ну а как ещё он может это делать? - ищите. Ну, а ещё? И т.д. И он как будто бы даже больше любит работать не с актёрами по инстинктам, а с такими же режиссёрами, как он сам. Встречаясь с явлением настоящего актёрства он, конечно, радуется и наслаждается (он же художник), но немножко и теряется - не знает, что ему делать и, пытаясь что-то прибавить, часто портит.

Конечно, не только один я почувствовал всю тягость и вредоносность «системы» задач и анализа. Например, Сушкевич тоже, по-видимому, не очень большой приверженец своей прежней воспитательницы («системы»). Но ведь это мало - увидеть непригодность и вредоносность - надо выход найти. У меня всё и началось-то с выхода. И когда он был найден, то этим самым он вытеснил и прежнее. Выход этот - выработка качеств. Качеств свободы и непроизвольности. Когда они есть, эти качества, то делают понятными путь «без задач и «без анализа».

Сначала воспитать непроизвольность процесса и свободу. А затем, частично вмешиваясь и подсказывая (отпускание или неперестройку), культивировать эту свободу при публике, с чужими словами. А дальше присоединить новые приёмы (дыхат/ельная/ техника и проч.). Но всё это на основе воспитанной раньше свободы.

Из сложного и неделимого процесса выделить поддающееся наблюдению.

Что на него влияет?

Что его поддерживает?

Чем портит?

Наша возможность вмешательства. Как мы вмешиваемся - портим.

Станиславский попытался вскрыть творческий процесс актёра и уловить его законы. Материалом для исследования у него были актёры в репетициях над спектаклем. И он волей-неволей должен был вести свои исследования и свои занятия с уклоном создания роли и пьесы. Т.е., создания сложного художественного произведения. При этой сложной задаче не могли быть уловлены и прослежены главные исходные (основные) законы творчества актёра, так как исходное (коренное) заслонялось сложностью работы над всем художественным произведением в целом. И выделенные им «элементы» творчества не являются исходными, причинными.

Произошло это ещё и потому, что Станиславский воспитанием актёра как такового (т. е. школой) НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛСЯ. Он готовил актёра только как исполнителя данной роли, т. е. работал с ним и над ним только применительно к роли. Это не затрагивало главных творческих качеств актёра, того, что и создает актёра, - его силу, его способность к совершенному художественному перевоплощению, т. е., короче говоря, качества, которые взятые вместе, создают талант (дарование) актёра...».

Демидов Н.В., Вопросы «системой» не разрешённые, в книге: Фильштинский В.М., Открытая педагогика, СПб, «Балтийские сезоны», 2006 г., с. 352 и 353-355.

Комментарий И.Л. Викентьева:

Методическая ошибка: в своих текстах Н.В. Демидов постоянно «застревает на критике» подхода своего учителя – К.С. Станиславского, в гораздо меньшей степени уделяя внимание собственным конструктивным предложениям.

+ Ваши дополнительные возможности:

Воскресным вечером 6 марта 2022 в 19:59 (мск) на видеоканале VIKENT.RU — онлайн-лекция № 277: ТРИЗ: РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Также идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультацию № 279 20 марта 2022 года (Воскресенье) в 19:59 (мск).

Это принципиально бесплатный формат. Задать вопросы Вы свободно можете здесь: https://vikent.ru/w0/

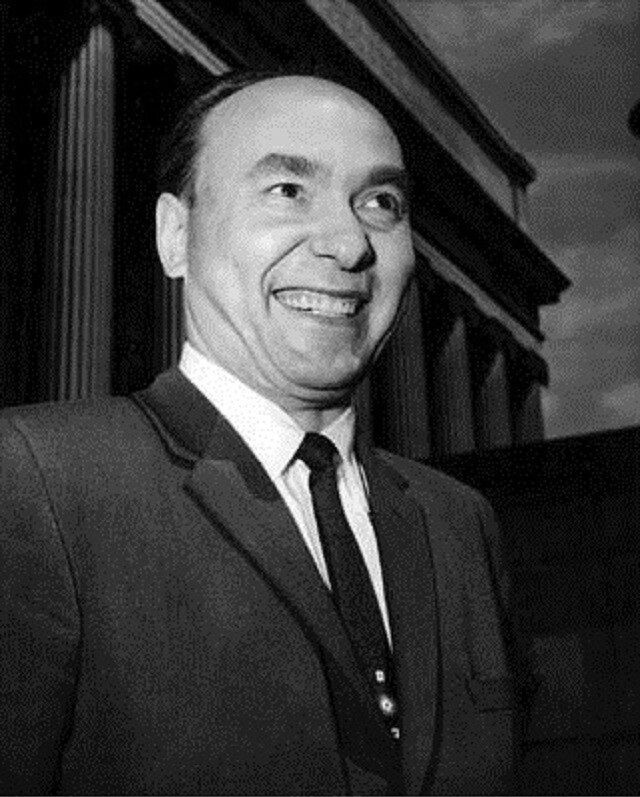

Изображения в статье

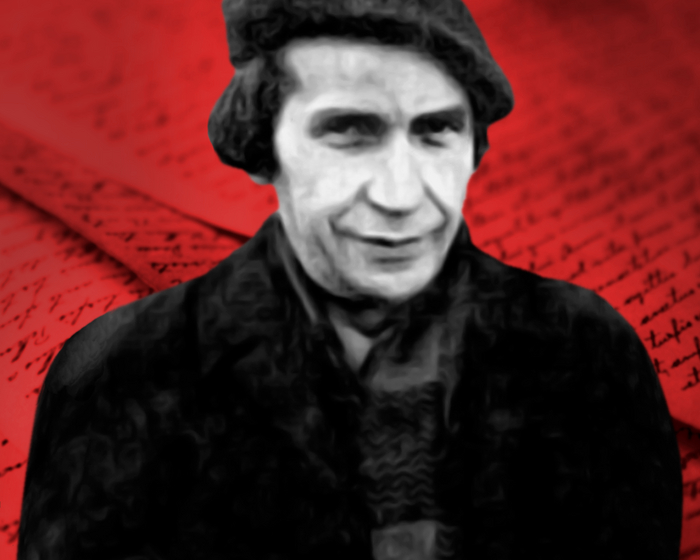

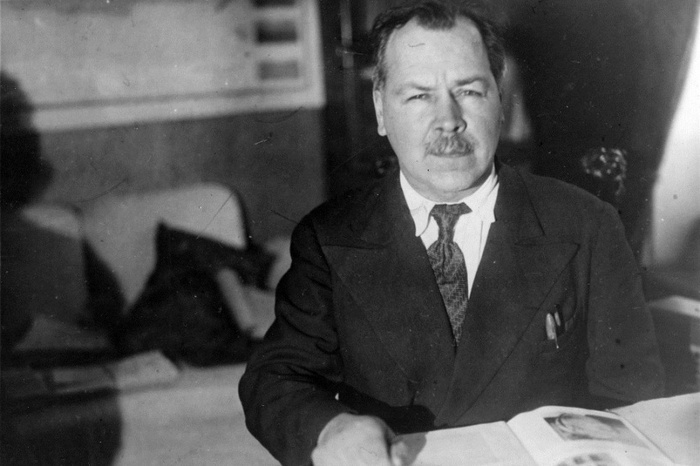

Никола́й Васи́льевич Деми́дов — русский театральный режиссёр и преподаватель. В 1934 году К.С. Станиславский пригласил Н.В. Демидова как редактора для работы над рукописью своей книги: «Работа актёра над собой» / Добросовестное использование

& Изображение Krzysiek с сайта Pixabay

Изображение Holger Langmaier с сайта Pixabay

Изображение Michelle Koebke с сайта Pixabay