Автор: Морозов Алексей Александрович

Как участнику конкурса Лиги Лекторов (Москва) мне было предложено выбрать туристическую поездку в рамках проекта «Больше чем путешествие». Список городов и мест был впечатляющим, но я для начала выбрал те точки, до которых нет возможности быстро добраться самому. Живя в Москве, очень просто доехать до ближайшего подмосковья или соседних регионов.

Далее я стал сравнивать программы, которые делают эту поездку «Больше чем путешествие». В выборе между Иннополисом в Казани и Сочи, курортный город победил, так как можно было бы закрыть несколько целей:

1. В программе помимо экскурсий была обещана встреча с местными предпринимателями.

2. Можно было оценить, как используется построенная под Олимпиаду 2014 года инфраструктура.

3. Контакты с другими участниками проекта платформы «Россия страна возможностей».

4. Нужно было сделать и представить бизнес-проект.

5. Море и горы дают возможность сделать множество авторских фонов для слайдов будущих онлайн-лекций: https://vikent.ru/w0/

Решение принято, формальности сделаны, документы на руках — поехали!

Первым «сюрпризом» стало то, что встреча с местным бизнесом была заменена на лекцию одного предпринимателя.

Вторым подарком — стала первая встреча с городом в лице крайне назойливых бомбил, маскирующихся под таксистов. В следующих раз возьму с собой мухобойку отмахиваться без нарушения УК РФ.

1. Лекция вместо встречи с местным бизнесом

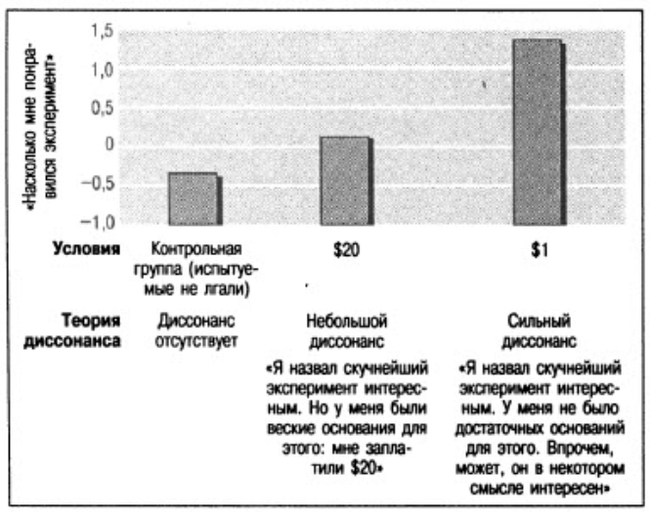

В пользу лектора говорит то, что он из реального бизнеса. А вот содержание — типичная подмена рекомендаций по проверяемым критериям исключительно личным опытом без обобщений. Я не спорю, уважаемый Лектор добился каких-то результатов и честно рассказал, как у него получилось.

Но есть несколько моментов, которые упускаются как самими лекторами, организаторами лекций, так и Слушателями этих лекций.

1. Как повторить путь Лектора?

Реальный ответ — никак. Это просто интересный рассказ, который после вытаскивания подробностей, мог бы стать кейсом. Одним из множества, на базе которых можно было бы вывести закономерности и рекомендации, полезные Слушателям. Это мог бы сделать и сам Лектор. Но не сделал. И его выводы были очень банальными и повторяли распространенные мифы. Например, один из главных выводов — надо получать удовольствие от работы...

Впрочем, Слушатели были «подготовлены» другими подобными лекциями и в данном вопросе были согласны. Но в ходе дальнейшего знакомства узнав, что я «эксперт по экспертам», спрашивали оценку выступления Лектора и говорили — в его выступлении чего-то не хватало, но не понятно что.

2. Какие сильные шаги или ошибки были обозначены для Слушателей?

Ответ — ничего и по той же причине. Когда Новичок рассказывает про личный опыт — это полезно, правильно. Но как постороннему Слушателю понять, где была сделана случайная ошибка или просто повезло и человек попал в нужное время в нужное место?..

Более того, без детального анализа (не в рамках короткой лекции) отдельных шагов не понятно, а какие факторы способствовали этому решению?

Лектор может и сам честно заблуждаться по поводу мотивов и упустить по неопытности ключевые факты, которые повлияли на правильное решение или подтолкнули к ошибке. Поэтому даже здравые рекомендации без сравнения с другими кейсами вызывают сомнения в возможности повторения этих шагов.

3. Как данная лекция работает на задачу — сделать бизнес-проект?

Одна из целей поездки — сделать проект, который (как уточнили на месте) должен был подсказать местным предпринимателям новые возможности. То есть, посмотреть на город Сочи свежим взглядом и предложить варианты решения проблем.

Свежий взгляд это когда, например, чтобы не занимать бассейн в сочинском санатории под тренировку посторонних спортсменов, его сделали в 49 метров вместо положенных для соревнований 50...

Так, явная проблема города — крайняя степень назойливости «таксистов».

Но предложенная лекция была совсем про другое. Там даже близко не было о возможных проблемах Сочи и путей решения. Хотя, сама идея, что можно увидеть проблемы в Сочи была не совсем реализуема изначально. Был несезон и курорт полупустой, многие заведения были банально закрыты.

А проблемы быстро выявляются «под нагрузкой».

2. Можно было оценить, как используется построенная под Олимпиаду 2014 года инфраструктура

Одна из первых экскурсий была на площадь Медалей. С одной стороны, масштабы стройки поражают — там, где были малярийные болота, построили шикарную инфраструктуру и туристический кластер. С другой — некая хаотичность проектов явно говорит о том, что долгосрочных планов на использование в дальнейшем олимпийских объектов не было...

Под планами я подразумеваю цели, расчёты и конкретные действия.

Если в рассказе экскурсовода звучали слова:

- «Сначала хотели всё разобрать, но потом передумали — столько труда и денег вложено и решили как-нибудь использовать».

- «Два года этот олимпийский объект почти не пользовался спросом, но потом люди «включили голову» и сейчас там очередь».

- «Часть объектов разбирали и перестраивали не один раз».

То это говорит о том, что планов не было. Или они были набросаны в общих чертах без проведения анализа, расчётов, исследований и прочей скучной рутинной работы без которой нет бизнеса.

Отдельно порадовало действующее старообрядческое кладбище прямо рядом с Олимпийским парком. Точнее даже — на его территории.

3. Контакты с другими участниками проекта платформы «Россия страна возможностей»

Одна из целей поездки у меня совпала с задачами организаторов — пересечение различных людей, интересы которых совпадают. Одна проблема, как и с проектами — одного желания недостаточно, особенно, когда времени мало. Была надежда на экскурсии, но там гид эфир забивает и особо не пообщаешься...

Хотя вечером был проведен обещанный тимбилдинг. Мы поиграли в две групповые игры с вопросами-ответами и лёгкими гимнастическими упражнениями как на детских утренниках. В результате 38 человек были разбиты на 4 команды. Принцип деления — у кого был с собой ноутбук (таких оказалось 5 человек), стали центром сбора остальных людей по желанию или распределению.

4. Нужно было сделать и представить бизнес-проект.

Программа оказалась насыщенная. И, хотя море было в 10 минутах ходьбы от места проживания, мне удалось попасть туда только один раз, в день приезда.

Но насыщена она была развлечениями. Экскурсии на горнолыжный курорт «Роза Хутор» и аквапарк, площадь медалей и шоу фонтанов, тематический парк и Ахштырская пещера... Но чего-то не хватало. Например, времени для работы над проектами. Очень рекомендую любителям историй про «работаю 2 часа в день, а остальное время отдыхаю» попробовать.

Увы, результат оказался ожидаемым...

На защите проектов первая команда предложила создать приложение, где будут отмечаться локальные события, а все остальные гости и жители города будут видеть это на карте и могут выбрать себе развлечение по вкусу. Подобную идею я встречал в 2015 году, когда её пытались реанимировать с помощью другой модной «супер методики» — геймификации.

Второй проект предлагал создать зоны гламурного кемпинга — глэмпинг. Но на защите сказали, что это уже есть. Отличительной особенностью идеи было — предлагать одновременную «прокачку навыков» в этом варианте. Была сделана оговорка, что нужны дополнительные исследования для реализации. Проще говоря, это была просто «голоштанная идея», а не проект.

Третий проект предлагал организацию рабочей силы на аутсорсе. Но на уточняющие вопросы всплыли непроработанные вторичные функции, которые похоронили идею в предложенном виде.

Четвёртый проект, в котором случайно оказался я, был самым реальным и проработанным. Но по одной причине — данный проект просто уже был сделан и его, готовые старые презентации просто немного адаптировали на скорую руку под статистику в Сочи. Для понимания — простая адаптация и составление презентации заняла по времени 5 часов. Если делать его хотя бы на уровне идеи, ушло бы времени гораздо больше.

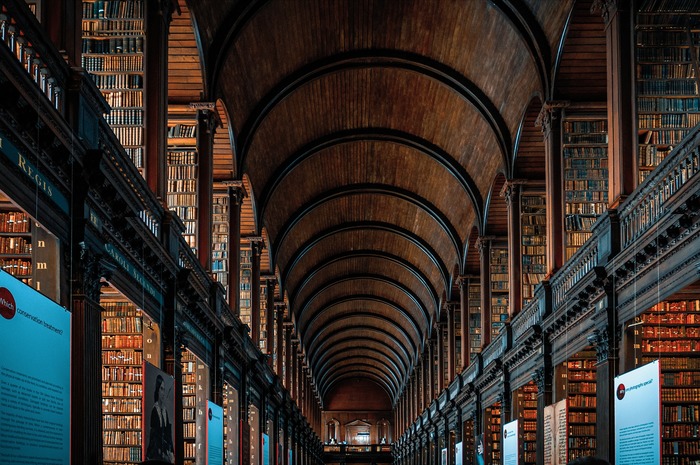

5. Море и горы дают возможность сделать множество авторских фонов для слайдов будущих лекций.

Да, этот пункт удалось выполнить. Погода была капризно-пасмурная, что создавало мрачноватую атмосферу. Но всё же удалось сделать около 1000 снимков за 48 часов. Надеюсь, получилось достаточно много удачных, которые Вы увидите на слайдах онлайн-лекций портала VIKENT.RU: https://vikent.ru/w0/

Выводы

Если есть проблема, люди, которые желают её решить и ресурсы собрать их вместе, то этого явно недостаточно. Без правильной организации ничего не сделать. Данную работу поручили туристической фирме и она свою задачу выполнила — организовала отдых и развлечение.

Что умели, ну то и сделали...

А как можно было сделать иначе?

1. Предупредить, что нужен ноутбук для работы.

2. Поставить задачи (множественное число) ДО поездки и обозначить рабочие цели, чтобы можно было ещё дома подобрать материалы для обсуждения идей.

3. Организовать обучение по пунктам бизнес-плана хотя бы в сокращенном виде через серию лекций.

4. Экскурсии и поездки должны были дать возможность отдохнуть и переключиться ненадолго, а не занимать почти всё доступное время.

5. Экскурсия должна работать на задачи: показать город, дать свёрнутую информацию о проблемах города.

Возможно, такой подход если бы не дал бы много новых идей на потоке для решения проблем города Сочи, то хотя бы заложил основы бизнес-грамотности для участников.

+ Дополнительные видеоматериалы:

1) ДЕТСКИЕ #ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ: ТИПОВЫЕ ОШИБКИ & ВОЗМОЖНОСТИ

2) ОБЗОР 200 НОВЫХ КРЕАТИВНЫХ / ТВОРЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ