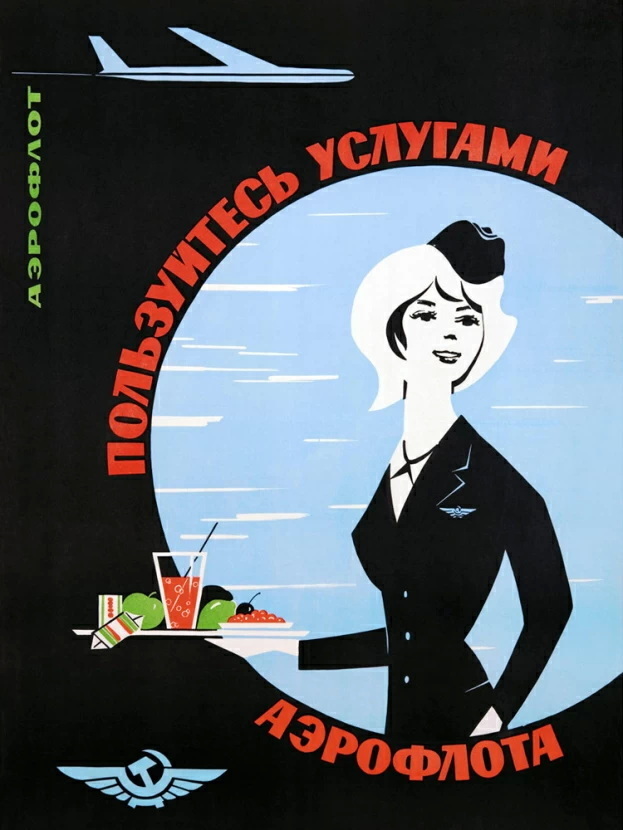

Авиация и Техника

Из истории авиационного кейтерига. (Часть 1)

От начала до ребрендинга «Аэрофлота».

Термин «кейтеринг», вошедший в наш лексикон сравнительно недавно, означает оказание услуг общественного питания на удаленных точках. При чем включающее в себя весь процесс – от заготовления продуктов и приготовления пищи до ее сервировки потребителю. Он актуален, в частности, для всех видов транспорта, в том числе – воздушного, для обеспечения питания пассажиров которого принято употреблять понятие: «авиационный кейтеринг».

ИЗ ГЛУБИН ИСТОРИИ.

Историю кейтеринга как такового можно начинать отсчитывать с рождения человеческого общества, когда первая отправившаяся в путь группа древних людей организованно захватила с собой еду, чтобы затем приготовить и распределить ее на привале между всеми членами своего первобытного сообщества. Найдется место в анналах прошлого кейтеринга и спартанским воинам, ежедневный паек которых на войне, если верить древнегреческому историку Фукидиду, состоял из одной «котилы» (0, 275 л) вина и двух «котил» хлеба, и морякам Христофора Колумба, разводившим взятую в свою морскую экспедицию воду уксусом, чтобы дольше сохранить ее…

Столетиями кейтеринг считался уделом больших коллективов людей не самого высокого положения, отправлявшихся в далекие переходы – часто вынужденно: солдат, моряков, эмигрантов, заключенных и т.п. Следовательно, задачей античных и средневековых «специалистов кейтеринга» было просто прокормить своих массовых «клиентов» - без изысков, подешевле, зачастую – продуктами невысокого качества. Автор XII века Конрад Грюнемберг так нелицеприятно описал «кейтеринговые услуги» на кораблях, доставлявших паломников в Святую Землю: «Вместо хлеба там дают большей частью старые сухари, жесткие, как камень, с личинками, пауками и красными червями. И вино там весьма неприятно на вкус».

Не особенно заботились об изысканном «кейтеринговом меню» и в знаменитом Ордене рыцарей-тамплиеров, в уставе которого было прописано следующее: «В продолжении недели, если не случается Рождество Господне, или Пасха…, да будет вам достаточно трижды вкушать мясо… В прочие же дни… всем будет достаточно двух-трех блюд бобов или другой пищи, или, к примеру, печеных приправ; ибо тот, кто не может наесться одним, насытится другим». И уж конечно не забудем весьма оригинальный подход к организации кейтеринга, описанный в русской солдатской сказке про «суп из топора» (несмотря на введенные Петром Великим нормы питания армии, определявшиеся как в пудах и «золотниках» продуктовой «дачи», так и в денежных суммах, отпускавшихся на закупку провианта).

Считается, что кейтеринг и высокую кухню впервые объединил знаменитый французский кулинар XVII века Жан-Франсуа Ватель, организовывавший выездные пиры короля Людовика XIV с таким роскошеством и размахом, что они до сих пор впечатляют потомков. Тогда вошло в обиход правило, ставшее неизменным: верная организация кейтеринга включает в себя как кулинарное искусство, так и умение красиво и эффектно сервировать блюда и подать их клиенту в соответствии с поводом и временем застолья.

Хотя «кейтеринг» и существовал почти так же долго, как человечество, сам термин появился относительно недавно и проделал он к нам путь в обратном Христофору Колумбу направлении – через Атлантический океан, из Америки. Он ведет начало от английского глагола «to cater», который можно перевести как: «поставлять провизию».

Мировой рынок кейтеринг-индустрии начал бурно развиваться в начале ХХ века в США во время масштабного строительства небоскребов, когда для организации питания многочисленных рабочих потребовался новый индустриальный подход. Параллельно получила распространение идея организованного обеспечения питанием сотрудников крупных промышленных предприятий и офисных работников с целью более эффективной организации рабочего дня. И кейтеринг начал победное шествие по планете.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НЕБО.

Когда человек начал осваивать воздушную стихию, прилив адреналина от неизведанного вполне ожидаемо вызвал физиологическое ощущение голода. Первые путешественники на воздушных шарах в XVIII – XIX веках брали с собою в увлекательное путешествие в вышине корзины с провизией, наслаждаясь пикником под облаками. Германский ас Первой мировой войны Эрнст Удет вспоминал, что во время боевых вылетов он подкреплял силы прихваченным с собой леденцом, позволявшим «и обмануть голод, и не отвлекать внимание на еду». Экипажи британских бомбардировщиков в 1916-18 годах получали в полет из столовых своих авиачастей термосы с горячими напитками, сэндвичи и шоколад; а команды ударных германских дирижаблей жесткого типа «Цепеллин», действовавших на фронтах с 1915 года, более того, имели полноценный паек, включая горячее питание в сохранявших тепло до 8 часов бачках. Однако об авиационном кейтеринге в полном понимании этого слова можно говорить только с того момента, когда пассажирская гражданская авиация оформилась как самостоятельная индустрия и перед авиакомпаниями встал вопрос о питании своих пассажиров.

Эпоха оформления и стремительного роста индустрии пассажирских авиаперевозок, пришедшаяся на первые годы после окончания мировой войны (1919 – начало 1920-х годов) вскоре поставила перед осваивавшими небо авиаперевозчиками этот вопрос. Причем изначально в основе авиационного кейтеринга лежала забота не столько о комфорте пассажиров, сколько об их спокойствии. На заре гражданской авиации полет был делом не из приятных. Небольшие поршневые самолеты, составлявшие основу флотов первых пассажирских авиакомпаний, были тесными, ужасный шум «движков» заглушал звуки голоса, в полете безбожно трясло, и стресс был постоянным состоянием на их борту. Но свежим было психологическое наблюдение Первой мировой: когда человек ест, он меньше нервничает. И вот на авиарейсах британской компании «Handley Page Transport», летавших через Ла-Манш (Лондон – Париж, Лондон – Брюссель) в 1919 году появляется «успокаивающая» услуга – «ланч в полет». Он мало чем отличался по составу от пайка «бомберов» недавней войны, однако это был уже авиакейтеринг с элементами рекламы: бутерброды, конфеты и тому подобная «быстрая еда» упаковывалась в фирменную картонную коробку. Считается, что приоритет введения регулярного бортового питания принадлежит британской компании «Imperial Airways», основанной в 1924 году. К слову, еда на борту оплачивалась отдельно: сейчас, спустя почти столетие, авиакомпании все чаще возвращаются к практике своих родоначальников!

Ко второй половине 1920-х годов относится оформление основных традиций бортового питания в пассажирской авиации, которые актуальны и поныне. Благодаря появлению специально предназначенных для перевозки пассажиров моделей самолетов, в уже упоминавшейся британской компании «Imperial Airways» в салоне было предусмотрено место для буфета с холодными блюдами, закусками и напитками (чай и кофе сохранялись в термосах), а в составе экипажа появился бортпроводник. Он обслуживал пассажиров, при чем не только питанием – к примеру, он принимал и выгружал багаж. Поначалу этот «полетный помощник» (flight attendant) именовался «стюардом», как на пассажирских судах, и был облачен в такой же, как морские стюарды, форменный китель с блестящими пуговицами.

Своеобразным направлением развития авиакейтеринга в 1927-28 годах стало развитие концепции «летающих вагонов-ресторанов», в которой прослеживается уже не только морское, но и железнодорожное влияние. Учитывая, что средняя продолжительность пассажирских авиаперелетов того времени не превышала 2-3 часов, французская авиакомпания «Air Union» и германская «Lufthanza» (которая существует и поныне) решили сделать еду основным занятием, которое позволит пассажирам скоротать время до посадки. Британским бутербродам, чаю с молоком и виски с содовой летающие наследники Вателя ответили богатым выбором изысканных французских холодных деликатесов и вин, сервируемых с ресторанным изяществом на фарфоре и хрустале (дополненных крепежами для них на столиках: в полете сильно болтало), а германские воздушные рестораторы – изобилием мясо-колбасных изделий и сортов бутилированного пива.

ТЕПЛОЕ ВОЗДУШНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО.

К концу 1920-х годов бортовое питание стало почти повсеместным элементом пассажирской авиации, но… Гостеприимству на бортах воздушных судов не хватало тепла! Термосы не решали всех проблем. Да, флот трансконтинентальных пассажирских дирижаблей жесткого типа, которым оперировала Германия, располагал на борту камбузами, оборудованными по примеру морских, где штатный повар со своими помощниками мог готовить для гостей разнообразные блюда. Однако протяженность полета по основным маршрутам – из Германии в США и Южную Америку – равнялась 3-5 дням, что роднило этот вид воздушного транспорта скорее с круизными лайнерами, чем с самолетами.

Возникновению полноценного авиационного кейтеринга, предусматривающего не только обслуживание пассажиров едой и напитками, но и создание на борту модуля по обработке продуктов и разогреву пищи, мы обязаны техническому решению американских инженеров. В 1929 году они подключили к поршневому авиационному двигателю небольшой электрогенератор, питавший электрические плитку и кофеварку, которые поступили в распоряжение стюарда. Особенности бортового питания подсказали авиаперевозчикам решение, остающееся неизменным и поныне: блюда на борт доставлялись готовыми, а в полете разогревались и сервировались.

Мировой экономический кризис начала 1930-х годов, поставивший авиакомпании в условия жесткой экономии, вызвал к жизни еще одну из реалий современного бортового питания: авиакейтеринговые предприятия. Для авиаперевозчиков оказалось выгоднее и экономичнее не заключать дорогостоящие контракты с «наземными» ресторанами, а открывать собственные производственные мощности. Там в соответствии с накопленным опытом и запросами клиентов производство рационов «специальной еды в полет» было организовано на конвейерной основе. Кстати, считается, что именно тогда в США появилась практика «пересаливать» готовившиеся для авиапассажиров блюда: как известно, на высоте вкусовые рецепторы человека слабее воспринимают вкус еды.

СОВЕТСКИЙ ПУТЬ.

История отечественного авиакейтеринга неразрывно связана со становлением и развитием флагмана гражданской авиации СССР/России – легендарного «Аэрофлота», который ведет свою историю с 17 марта 1923 г., со дня создания Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Однако развитие бортового питания под крыльями Страны Советов началось значительно позднее, когда после 1932 года вошло в обиход нынешнее название Гражданского воздушного флота СССР – «Аэрофлот».

Возможно, причиной тому был строгий аскетизм советской идеологии, сторонившейся «буржуазных излишеств», или экономические соображения периода преодоления разрушительных последствий революции и Гражданской войны, но советский авиаперевозчик обратился к проблеме того, как накормить своих пассажиров довольно поздно: в 1930-х годах. И сначала, благодаря централизованной организации пассажирских перевозок, нашел достаточно оригинальный путь решения проблемы для внутреннего сообщения. «Аэрофлот» решил предоставлять своим гостям полетное питание… на земле! Большие расстояния, которые приходилось преодолевать над огромными просторами Советской Родины следовавшим авиатранспортом командировочным, отпускным или отправляющимся по личным делам советским гражданам, подразумевали разветвленную сеть промежуточных аэропортов для пересадок. В их помещениях и была развернута система столовых и ресторанов, в которых пассажиры могли отдохнуть и подкрепиться полноценным питанием. Для того, чтобы наземный персонал «авиационного общепита» мог точно рассчитать время приготовления блюд к приземлению промежуточного рейса и отлету следующего, действовала радиосвязь, которой в стране Советов вообще уделялось большое внимание. Ветераны советских авиалиний вспоминают, что в полете пассажиры могли выбрать меню предстоящего обеда или ужина, исходя из имевшегося на борту прейскуранта, и сообщить свой выбор экипажу. После чего бортрадист связывался с радиостанцией аэропорта и передавал заказ. А на земле воздушных путешественников уже ждали готовые блюда. Эта система показала себя вполне эффективной и действовала долгое время. К тому же это был своего рода свой, советский путь, не заимствованный у «стран капитала».

В 1936 году на воздушной линии Москва-Баку впервые в истории «Аэрофлота» появилось бортовое питание в полете. Что характерно для этой эпохи производственного новаторства и стахановского движения, оно было введено в качестве производственной инициативы экипажем одного из самолетов по улучшению качества обслуживания граждан. Летчики устроили импровизированный буфет – шкафчик со скромным угощением, которые пассажирам предлагалось брать «самообслуживанием», складывая деньги в находившуюся здесь же копилку. Ассортимент продуктов и напитков, приобретавшихся перед вылетом авиаторами-передовиками за свой счет, был примерно таким же, с которого начинали британские авиалинии в 1919 году, однако прорыв в технике обслуживания советских авиапассажиров был сделан. Питание поднялось на борт самолетов, несших крылатый серп и молот «Аэрофлота». Вскоре почин с подобным обслуживанием на борту был подхвачен многими экипажами, а к концу 1930-х годов насущно встал вопрос об организации в ГВФ СССР соответствующего структурного подразделения. В мае 1939 года в рейс «Москва-Ашхабад» отправилась юная москвичка Эльза Городецкая, ставшая первой бортпроводницей «Аэрофлота» (правда, такой штатной должности еще не существовало, и она официально числилась «кладовщицей», а затем «буфетчицей»). О том, что представляло собой бортпитание пассажиров «Аэрофлота» на промежуточной стадии между новаторством и системой, она позднее вспоминала: «Техника такая: берешь большущий чемодан - чем больше, тем лучше. Кладешь туда вилки, стаканы, тарелки, продукты, которые купила под отчет в аэропортовском ресторане, ну и разную прочу мелочь, и тащишь все - килограммов сорок - в самолет. Приходишь часа за два до вылета... Потом готовишь бутерброды, закуски, а там и посадка начинается».

Новый стимул к развитию авиакейтеринг «Аэрофлота» (впрочем, до конца 1980-х гг. в СССР этот термин предпочитали заменять более понятным: «бортпитание») получил с развитием советской авиационной промышленности. В 1940 году на пассажирские линии Страны Советов вышел новый авиалайнер ПС-84 («Пассажирский самолет – 84»; выпускался по лицензии американской компании Douglas), вместительный салон которого позволял наладить регулярное обслуживание пассажиров.

В штат экипажа начали включать стюарда, которого предпочитали именовать в менее «буржуазной» манере – бортпроводником. В прейскуранте доступных на борту блюд появились деликатесная икра, бутерброды с мясо-колбасными изделиями и различными сырами, цитрусовые и яблоки, прохладительные напитки и пиво, чай и кофе или какао; питание покупалось за отдельную плату по наличному расчету… Все это пользовалось у пассажиров на рейсах ГВФ СССР большим спросом, когда Великая Отечественная война на некоторое время прервала развитие отечественного гражданского бортпитания.

____________________________________________________Михаил Кожемякин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Крушение Boeing 727-200 в качестве эксперимента

Преднамеренное крушение непилотируемого Boeing 727-200, проведённое каналом Discovery в качестве научного эксперимента

Они сражались над Суэцом. Советские и израильские летчики в бою 30.07.1970

Разбор событий этого воздушного боя, равно как его предыстории и последствий, уже проведен исследователями с пошаговой подробностью. Поэтому останавливаться на их пересказе не вижу смысла. Предметом данного материала стали личные истории и фотографии пилотов советских Военно-воздушных сил и ВВС Израиля, сошедшихся 30 июля 1970 г. в раскаленном небе Ближнего Востока в стремительной схватке, которую по ожесточению впору сравнить с рукопашной...

МиГ-21, несущий камуфляжную окраску и опознавательные знаки ОАР. На таких дрались 30 июля 1970 г. советские пилоты.

Вот описание воздушного боя 30 июля 1970 г. с точки зрения советской стороны: http://topwar.ru/28353-sovetskie-letchiki-protiv-vvs-izrailya-pobeda-s-suhim-schetom.html

Здесь вы найдете англоязычную версию хода операции "Римон 20" - под таким названием она вошла в историю ВВС Израиля: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Rimon_20

И, наконец, по этой ссылке находится интересная подборка воспоминаний современников с обеих сторон и их боевое расписание: http://morelas.livejournal.com/1943.html (часть 1); http://morelas.livejournal.com/2192.html (часть 2).

Сознательно не желая пускаться в военно-политические изыскания, считаю, что с результатами этого небесного сражения все в общем ясно.

Израильские пилоты в очередной раз поддержали свою славу первоклассных вояк, сумев удачно заманить группу советских истребителей в воздушную засаду и по полной использовать возникшее тактическое преимущество. В результате ими были одержаны четыре воздушные победы и пятая - вероятно (ИМХО - мало вероятно).

В то же время с советскими летчиками (сражавшимися на стороне Объединенной Арабской Республики, ОАР - так назывался до 1971 г. Египет) злую шутку сыграло сочетание здравого азарта небесных охотников и малого знания боевого стиля ВВС Армии Обороны Израиля - они "повелись" на подставленную им приманку. Оказавшись под ударом превосходящих сил противника (именно так: непосредственно в бою участвовали не 24, как в расхожей версии событий, а не более 8 советских МиГ-21 против 12 израильских истребителей), наши пилоты дрались достойно и храбро, однако ничего изменить уже не могли. Единственное их подтвержденное достижение в этом бою - повреждение "Миража" израильского аса Ашера Снира, который, к тому же, сумел спасти свою машину.

История хорошо известная, и все ее версии всего лишь являются различными интерпретациями одних и тех же бесспорных фактов...

Поэтому давайте просто всмотримся в лица людей, которые противостояли друг другу в небе над Суэцом в тот роковой для одних и триумфальный для других день. И оценим хищную элегантность линий их крылатой боевой техники.

СОВЕТСКИЕ ВВС.

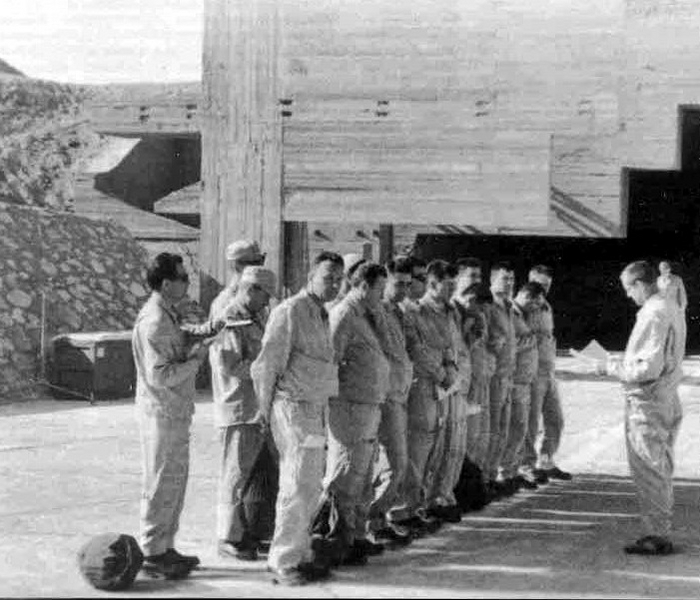

В бою участвовали пилоты 135-го истребительного авиаполка (ИАП), а именно 2-й эскадрильи с базы Бени-Суэйф и 3-й эскадрильи с базы Ком-Аушим, пилотировавшие истребители МиГ-21 МФ.

Их самолеты несли стандартную камуфляжную окраску и опознавательные знаки ВВС ОАР:

Предполетный инструктаж летчиков 135-го ИАП, на заднем плане - один из самолетов в долговременном укрытии, 1970 г.:

Руководил действиями советских истребителей 30 июля 1970 г. непосредственно командующий советской авиационной группой в Египте генерал-майор Г.У.Дольников, в прошлом сам боевой летчик-истребитель Великой Отечественной, Герой Советского Союза, на счету которого 14 личных и одна групповая воздушные победы, воздушный таран, побег из гитлеровского плена.

Его репутация как боевого авиационного командира была очень высока. Однако мировая история войн подсказывает, что очень немногие из военачальников никогда не испытали отрезвляющей горечи поражения...

Самым старшим по должности и, скорее всего, наиболее опытным из советских летчиков, дравшихся 30 июля 1970 г. был заместитель командира-штурман 3-й эскадрильи 235-го ИАП капитан Евгений Камнев.

На этом фото, запечатлевшем четверых летчиков эскадрильи у истребителя МиГ-21 с арабской вязью номера в начале 1971 г., он, скорее всего, второй справа:

Капитан Камнев командовал советским звеном, взлетевшим с аэродрома Ком-Аушим и вышел из злополучного сражения с израильскими истребителями живым. Согласно одной из версий (ничем, впрочем, кроме утверждений израильской стороны, не подтвержденной), его МиГ был сбит или, по крайней мере, поврежден. В таком случае, это и есть та самая пятая сомнительная победа израильских летчиков в этом бою.

Однако самым везучим советским пилотом 30 июля 1970 г. стал капитан Владимир Ивлев. Ему удалось не только выйти из боя без повреждений, но и успешно атаковать признанного израильского аса майора Ашера Снира (к тому моменту имевшего 12 или 14 побед), увлекшегося преследованием другого советского самолета. Советский капитан произвел пуск ракеты Р-3С малой дальности, которая поразила истребитель "Мираж" его знаменитого противника. Но Ашер Снир, опытнейший пилотажник, сумел увести подбитую машину и посадить ее на аэродроме в Рефадим. И все же победа над асом, пусть даже неполная, характеризует капитана Ивлева как отличного воздушного бойца.

В остальном же он какая-то совершенно таинственная личность. Фотографии не сохранились, и даже в списках 135-го ИАП он не значился, подобно известному литературному персонажу. Последнее, впрочем, объяснимо тем, что он мог быть переведен из 35-й отдельной авиаэскадрильи, также дислоцированной в Египте.

В звене капитана Камнева ведущим второй пары был капитан Владимир Журавлев, который был сбит экипажем израильского истребителя "Фантом" в составе подполковника Авиху Бен-Нуна (пилот) и капитана Шаула Леви (штурман).

Вот как описал это единоборство сам Бен-Нун (использованы материалы А.Шульмана): "Русский летчик резко спикировал вниз до высоты 2,000 метров и, перейдя на бреющий полет, пытался уйти (...). Но «Фантом» следовал неотступно. Я смог произвести пуск ракеты, но из-за чрезвычайно высокой скорости МиГа, захват был сделан на самом пределе. Ракета поразила цель и взорвалась. Но МиГ продолжал лететь, даже не сбавляя скорость. Тогда я выпустил радиолокационную ракету «Спарроу». «Спарроу» настигла МиГ и он взорвался. Я уверен, что летчик погиб, т.к. было слишком низко для успешного катапультирования."

Капитан Журавлев все же успел катапультироваться, но при приземлении попал в скалистую расселину и разбился насмерть.

Вот личные данные капитана В.А.Журавлева, содержащиеся в списке советских военнослужащих, погибших в Египте: 1932 года рождения, Алтайский край, Солонешенский район, с. Солонешное. Призван Вокзальным РВК г. Томска. Окончил Сталинградское ВАУЛ в 1957 г. Проходил службу в 26-м ГИАП, 384-м ОРАП, 871-м ИАП (СГВ), 53-м ГИАП (Шауляй). Военный лётчик 1 класса. Капитан, старший летчик, 135-й истребительный авиационный полк. Погиб в воздушном бою 30 июля 1970 г. Похоронен на Заельцовском кладбище в г. Новосибирске. Награжден (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».

Информации о том, кто был четвертым летчиком звена капитана Камнева, к сожалению, нет, но известно, что он сумел благополучно выйти из боя.

Вторым звеном советских истребителей, высланным с авиабазы Бени-Суэйф из состава 2-й эскадрильи 135-го ИАП, командовал капитан Николай Юрченко. Его самолет был сбит в самом начале боя на высоте 10 тыс. метров и буквально взорвался в воздухе, советский летчик погиб. Вероятнее всего, его поразил ракетой уже упоминавшийся нами ас майор Ашер Снир, сам подставившись при этом удару капитана Ивлева.

Удалось найти такое фото, скорее всего, принадлежащее погибшему капитану Юрченко:

А вот что известно о его жизненном и служебном пути:1937 года рождения, Украинская ССР, родился в г. Сталине. Призван Сталинозаводским РВК в г. Сталине. Окончил Ворошиловградское ВАУЛ в 1957 г. Проходил службу в 90-м ИАП, 106-м ГИАП (ЮГВ), 833-м ИАП, 73-м ГИАП, 190-м кз. ИАП (Канатово). Военный лётчик 1 класса. Капитан, командир звена, 135-й истребительный авиационный полк. Погиб при исполнении служебных обязанностей 30 июля 1970 г. Награжден (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».

В бою погиб еще один летчик из звена капитана Юрченко - капитан Евгений Яковлев. Его, скорее всего, в маневренном бою поразил ракетой израильский истребитель "Фантом", пилотируемый экипажем в составе капитана Авиама Села (пилот) и лейтенанта Реувена Решефа (штурман).

Вот воспоминания Авиама Села (использованы материалы А.Шульмана): "Они шли на нас парами, а мы дали им всем проскочить, чтобы не дать им взять нас в клещи, как они планировали. Они промчались мимо нас, пара за парой, как на параде. Мы подождали и направились за ними, зажимая их между собой.

Русский летчик пытался оторваться на очень крутых виражах, а затем перешел в крутое пике. Мы опускались все ниже и ниже, отчаянно маневрируя и выжимая каждый из своей машины все, на что она была способна. Наконец, на высоте двух тысяч метров и на дистанции в один километр, захват произошел и я произвел пуск ракеты. Раздался мощный взрыв и МиГ превратился в огненный шар, с обломками разлетавшимися во все стороны. Останки самолета падали вниз, раскручиваясь в воздухе. Поразительно, но пилот успел катапультироваться и я видел как он раскачивался на стропах парашюта."

Победитель капитана Яковлева, наверное, был последним, кто видел его живым. Купол парашюта советского летчика был подожжен реактивной струей прошедшего близко самолета, и он рухнул на землю, подобно Икару, сжегшему свои крылья... Трагическая судьба многих военных пилотов многих стран и войн.

О капитана Е.Г.Яковлеве есть следующая информация: 1933 года рождения, Башкирская АССР, Альшеевский район, Адамовский с/с. Призван Ленинским РВК г. Уфы. Окончил Сталинградское ВАУЛ в 1954 г. Проходил службу в 86-м ГИАП, 157-м ИАП, 684-м кз. ГИАП (Тирасполь). Военный лётчик 1 класса. Капитан, командир звена, 135-й истребительный авиационный полк. Погиб в результате авиационной катастрофы 1 августа 1970 г. Награжден (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести». Погиб в воздушном бою 30 июля 1970 г.

МиГ капитана Георгия Сыркина был сбит с "пистолетной" дистанции сумевшим зайти ему в хвост и открывшим огонь из пушки истребителем "Мираж" майора Аврахама Салмона. Однако советскому летчику удалось катапультироваться, успешно приземлиться и вернуться в часть.

На этой фотографии капитан Сыркин (второй слева) запечатлен вместе с товарищами по эскадрилье на авиабазе Бени-Суэйф в 1970 г.:

Наверное, он был из числа людей с неисчерпаемым жизненным оптимизмом - во всяком случае, выглядит таковым.

На памятном альбоме 2-й эскадрильи 135-го ИАП, выпущенном умельцами-летунами после окончания ее "смены" в АРЕ (март 1970 - март 1971) и выполненном с отменным чувством юмора, усатый капитан Сыркин тоже занимает почетное место - прямо возле Сфинкса и танцующих "одалисок (в нижнем ряду слева)":

Единственным пилотом звена капитана Юрченко, которому удалось выйти из боя, сохранив свой самолет невредимым, был капитан Павел Макара. В памятном альбоме эскадрильи присутствует и его фотография:

Кстати, пилоты 3-й эскадрильи тоже создали "по мотивам" секретной командировки в Египет свой альбом. Правда, с талантом рисовальщиков у них было похуже, зато среди прочих видна и фотография другого выжившего участника боя 30 июля 1970 г. - капитана Камнева:

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВВС.

Архитектором операции "Римон 20" считается командующий ВВС Израиля (1966-73) генерал Мордехай Ход, хотя планированием непосредственно занимался полковник Давид Порат из оперативного отдела.

Хотя свою военную службу генерал Ход начинал в годы Второй мировой в Британской армии (рядовым), про него смело можно сказать: провел всю жизнь в Армии обороны Израиля. Несомненно, он был практиком воздушной войны своего времени, а также имел богатейший боевой и командный опыт - при чем, в отличие от своего советского "визави" генерала Дольникова - в режиме "нон стоп": Израиль воевал за свое существование практически постоянно.

Основную роль в воздушном бою 30 июля 1970 г. с израильской стороны сыграли пилоты 119-й и 117-й авиаэскадрилий, летавшие на многофункциональных истребителях "Мираж" IIIСJ (израильское наименование - "Shahak" 78) французского производства.

Вплоть до 1969 г. эти изящные "французы" несли эффектную серебристую окраску, как, например, самолет командира 119-й эскадрильи полковника Амоса Амира:

Однако к описываемым событиям они оделись в скромный "пустынный" камуфляж, как, например, самолет капитана Аврахама Салмона, на котором видны отметки о шести воздушных победах:

А вот и сам полковник Амос Амир, один из лучших командиров в израильских ВВС, ас (7 побед), ведший в этом бою летчиков своей 119-й эскадрильи (фото более позднего периода):

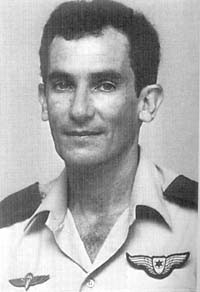

Майор Ашер Снир из 119-й авиаэскадрильи, победитель капитана Юрченко и сам пораженный капитаном Ивлевым, один из известнейших асов Израиля (13 или 15 побед):

Капитан Аврахам Салмон, переигравший на виражах и сбивший огнем из пушки капитана Сыркина:

Кстати, ас не хуже Снира - 14 личных и 1 групповая победы плюс три неподтвержденных.

А вот как израильский художник представил себе его победу в бою 30 июля 1970 г.:

Летчики 69-й авиаэскадрильи ВВС Израиля, нанесшие по советским МиГам неожиданный удар на тяжелых F-4E "Фантом" II производства США, также добились в бою двух побед.

Отличительным знаком их 69-й эскадрильи были броские "шахматные хвосты":

Полковник Авиху Бен-Нун (5 побед плюс 1 неподтвержденная) сбил в бою капитана Журавлева:

Авиху Бен-Нуну принадлежит любопытная, хоть и откровенно хвастливая характеристика советских пилотов, данная по свежим следам боя: "Я думаю, русские совсем неплохо летают. Меня даже удивило, что они проделывали со своими машинами. Но им явно не хватало навыков эффективного боевого маневрирования чтобы поразить противника. Они хорошие летчики, но слабые тактики. У них нет боевого опыта. Они действуют по шаблону и поэтому легко предсказуемы."

Фотографии его штурмана капитана Шаула Леви найти не удалось. В двухместных "Фантомах" еще со времен войны во Вьетнаме вся слава доставалась пилоту!

Капитан Авиам Села и лейтенант Решеф сбили капитана Яковлева. Фотография снова обнаружилась только по

пилоту:

Что ж, штурманам "Фантомов" остается утешаться известными стихотворными строчками:

Я знаю, что книгами и речами

Пилота прославят и без меня.

А советским военным, сражавшимся в те годы на Ближнем Востоке, в завершение хотелось бы отдать дань уважения и памяти другими стихами, написанными участником этих "тайных войн" СССР Е.Грачевым:

Среди развалин и пожаров,

Где каждый дом шумит огнем

По пыльным улочкам Кантары

Идет пехотный батальон

Хрустит стекло под сапогами,

Звенят железом каблуки,

А за плечами, за плечами

Блестят примкнутые штыки

Стреляют здесь не для острастки

Гремит военная гроза

Из-под арабской желтой каски

Синеют русские глаза

В окопы вместе с батальоном

Эксперты русские идут

Их запыленных, опаленных

Как избавителей здесь ждут

Без звезд зеленые погоны

Идут с солдатом наравне

Ведут чужие батальоны

В чужой стране, в чужой войне

Вы нас представьте на минуту,

Идущих под стальным дождем

Как за египетские фунты

Мы буйны головы кладем

Мы – как в Испании когда-то

Мы здесь нужны, мы здесь важны

Мы – неизвестные солдаты

На дальних подступах страны

Хоть есть причина для кручины

Кому охота помирать

Крепись, браток, ведь мы мужчины

Не нам скулить, не нам стонать

Вернусь домой, возьму гитару

И под негромкий перезвон

Я вспомню улочки Кантары

И свой пехотный батальон...

...И авиационные эскадрильи 135-го истребительного полка над Суэцем!

_______________________________________________________Михаил Кожемякин

Истории Томского аэроклуба ДОСААФ, частных пилотов и людей, влюблённых в небо

Истории Томского аэроклуба ДОСААФ, частных пилотов и людей, влюблённых в небо.

Благодаря зрительским взносам на командировочные расходы мы в конце сентября, в последние дни сибирского бабьего лета, отправились на томский аэродром Головино, чтобы снять очередной фильм о частных пилотах и влюблённых в небо людях.

Познакомились с редкими и практически вымирающими в России дельтапланеристами, поговорили с курсантами авиационного учебного центра, где учат частных пилотов, и познакомились с удивительными людьми. Например, двумя Еленами, которые за 60 лет непрерывной инструкторской работы на двоих научили летать несколько сотен авиаторов. Этот фильм не о каком-то юбилее или авиационном празднике, а просто об обычном российском аэродроме и обычных людях, для которых слово "авиация" что-то да значит. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра!

Для тех, у кого Youtube не открывается: https://plvideo.ru/watch?v=MjZ3RjvMbSGa

Повесилил народ, а может и испугал

C-17 Globemaster пролетает над Брисбеном во время фестиваля

"Что-то двигатели потряхивать стали" Две катастрофы Ан-12 с разницей в 10 дней

Есть такое понятие как "Закон парных случаев". Это когда редкие события происходят дважды за короткий промежуток времени. Одни считают это просто совпадением. Другие - некой закономерностью, суть которой остаётся неясной. Третьи видят в этом мистическое вмешательство.

В авиации такое тоже случается. Вспомнить хотя бы два происшествия с Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году. Сначала один самолёт исчез над океаном, а через несколько месяцев второй рухнул возле Донецка.

В январе 1971 года Сыктывкарский Ан-12 номер СССР-11000 временно базировался в аэропорту Омска, откуда выполнял заказные грузовые перевозки. 22 января поступило указание перегнать борт на базовый аэродром Сыктывкар, где ему предстояло пройти плановое техническое обслуживание. Также было решено совершить попутный рейс в Сургут, в ходе которого предстояло перевезти 12 тонн груза.

Всего на борту находилось 14 человек. Кроме собственно экипажа этого Ан-12, в качестве пассажиров летел еще один экипаж из Сыктывкара, окончивший свою командировку в Омске, а также инженер техобслуживания и женщина сопровождающая груз. Согласно имеющемуся прогнозу, в Сургуте ожидалась слоисто-кучевая облачность , видимость 3-4 километра, снег и обледенение в облаках.

В 18:09 авиалайнер вылетел из Омского аэропорта, а уже в 19:20 приступил к снижению в Сургуте. В 19:36, находясь на высоте 400 метров, экипаж получил указание на выполнение третьего разворота. В ответ прозвучало: «Понял». После этого пилоты на связь больше не выходили и на вызовы не отвечали.

Самолет был обнаружен в лесу в точке третьего разворота в 18 км северо-восточнее аэродрома Сургут полностью разрушенным и сгоревшим. Все 14 человек на борту погибли. Столкновение с землей произошло с большой вертикальной скоростью и с левым креном около 90°. Самолет снижался по спирали с высоты 400 метров с выпущенными шасси и закрылками. Все двигатели в момент столкновения с землей работали в нормальном посадочном режиме. Протвообледенительная система была включена.

Комиссия по расследованию установила, что в процессе разворота на скорости 330 км/ч (в пределах инструкции по эксплуатации самолетов Ан-12) произошло сваливание лайнера на левое на крыло. В районе аэропорта в этот день именно на высоте 400 метров наблюдалось сильное обледенение. Это подтверждается показаниями экипажа другого Ан-12, совершившего незадолго до катастрофы посадку в Сургуте.

Причиной катастрофы стало сваливание самолета при третьем развороте из-за резкого ухудшения аэродинамики вследствие обледенения крыла при полете в условиях интенсивного обледенения, а также из-за несоответствия скоростей, предусмотренных при выполнении третьего и четвертого разворотов при посадочном весе более 55 тонн с обледеневшим крылом. Обледенение крыла произошло вследствие недостаточного обогрева передней кромки крыла из-за неполного открытия кранов отбора воздуха от двигателей.

Всего через 10 дней, 31 января 1971 года, в районе того же аэродрома Сургут, в таких же условиях сильного обледенения произошла еще одна катастрофа. На сей раз рухнул тюменский Ан-12, номер СССР-12996. Сценарий катастрофы полность копировал катастрофу 22 января.

Проходя высоту 800-900 метров, экипаж сообщил о сильном обледенении. А спустя почти минуту - об очень сильном обледенении. При этом противообледенительная система была включена. Когда экипаж стал выполнять третий разворот (влево) на высоте 400 метров самолёт начал вести себя ненормально. В кабине кто-то произнёс: «что-то двигатели потряхивать стали». Весьма вероятно тряска возникла из-за состояния, близкого к срыву потока на крыле.

Когда третий разворот был завершён, командир сразу дал команду выпустить закрылки на 15°, но спустя 5 секунд был вынужден дать команду убрать их обратно, так как экипаж заметил, что скорость снизилась с 330 до 310 км/ч, несмотря на увеличение режима работы двигателей.

Когда Ан-12 после выполнения третьего разворота вышел из левого крена, то через пару секунд он сам опять вошёл в небольшой левый крен. Экипаж отклонял штурвалы сперва влево, а потом вправо, так как самолёт после вывода из левого крена быстро перешёл в правый крен, а затем (после отклонения штурвала влево) опять в левый, что вызвало снижение подъёмной силы крыла.

Пилоты взяли штурвалы «на себя» но это не помогло. Самолёт с большим левым креном врезался в землю в 13,6 километрах севернее Сургутского аэропорта и у одного из озёр, после чего полностью разрушился и сгорел. Все 7 человек на борту погибли.

После выяснения причин катастроф бортов СССР-11000 и СССР-12996 на Ан-12 был проведён ряд улучшений с целью недопущения подобных авиапроисшествий в будущем. Так, была произведена доработка системы управления отбором горячего воздуха от двигателей. В том числе установлена сигнализация полного открытия кранов противообледенительной системы самолета.

Также были проведены испытания по уточнению аэродинамических характеристик Ан-12 в условиях обледенения. Специалисты получили новые данные об эффективности противообледенительной системы крыла при интенсивном обледенениии, на основании которых изданы рекомендации экипажам при полетах в подобных условиях.

В данном парном случае какая-либо мистика отсутствует. Причиной обеих катастроф стали сложные метеоусловия и недостатки конструкции. То есть имела место определённая закономерность.

Расследования авиакатастроф в Telegram: