Авиация и Техника

Транспортный вертолет-кран Ми-10К

Ми-10 – военный транспортный вертолет, летающий кран, являющийся дальнейшим развитием Ми-6. Машина была разработана в 1961-1964 годах и принята на вооружение в 1963 году. Серийно выпускалась на Ростовском вертолетном заводе. Со временем была разработана гражданская версия вертолета – Ми-10К, оптимизированная для проведения различных строительно-монтажных работ.

Приступить к проектированию «летающего крана» на базе Ми-6 советское правительство распорядилось 20 февраля 1958 года. Задание предусматривало создание вертолета грузоподъемностью 12 тонн при дальности полета до 250 км и максимальной грузоподъемности 15 тонн (при перевозке грузов на близкие расстояния). В процессе создания техзадание было дополнено требованием по перевозке баллистических и крылатых ракет, что стало основной задачей Ми-10. Вертолет сохранил схему управления и силовую установку Ми-6, при этом конструкторы заменили фюзеляж машины новым – более узким и низким, в который, тем не менее, вписался отсек общей длиной 15,95 метра, который мог использоваться для перевозки 28 пассажиров или различных грузов. Во время перегоночных полетов здесь могли быть установлены дополнительные топливные баки.

Для того чтобы во время взлета все колеса одновременно отрывались от земли, правые стойки шасси были изготовлены на 300 мм короче левых, а минимальный клиренс машины составлял 3,75 м. Всего предусматривалось 2 схемы перевозки грузов вне фюзеляжа вертолета: груз, установленный на грузовой платформе, устанавливаемой между стойками шасси и стандартный груз, жестко удерживаемый гидрозахватами (контейнеры с ракетами).

В процессе испытаний вертолета военные отказались от идеи перевозки ракет, и проект оказался на грани закрытия. Серийный выпуск, который начался в 1964 году, составил всего 24 вертолета. При этом широкого применения вертолет не нашел, так как фиксация груза гидрозахватами требовала установки ответных узлов на транспортируемые грузы.

Более успешной оказалась судьба гражданской версии. Вертолет Ми-10К, созданный для строительно-монтажных работ, серийно выпускался с 1975 года (всего в 1975-76 годах было выпущено 17 вертолетов, еще 4 было переоборудовано из базовых Ми-10). При создании Ми-10К конструкторы полностью отказались от гидрозахватов и внешней платформы, а также уменьшили высоту шасси, что привело к снижению лобового сопротивления и веса машины. Вместо не оправдавшей себя системы телекамер, применяемых для управления летающим краном во время погрузочно-разгрузочных работ, Ми-10К был оборудован второй, подвесной кабиной пилота, которая имела круговой обзор и третий комплект рычагов управления.

Главной задачей вертолета Ми-10 был транспортировка грузов, которые не помещались в Ми-6. В ходе боевой подготовки, в том числе во время проведения крупномасштабных учений, экипажи вертолетов отрабатывали технику транспортировки при помощи платформы разных образцов боевой техники: бронетранспортеров, раведывательно-дозорных машин, грузовых автомобилей, передвижных радиостанций и т.д. Иногда такие вертолеты привлекались для оказания помощи гражданским властям, например экипажи 112 ОВП занимались транспортировкой опор ЛЭП.

Благодаря широкому применению агрегатов Ми-6 проектирование вертолета В-10 завершилось уже в 1959 году. К лету 1960 года был готов первый образец вертолета. Перед самым началом проведения летных испытаний машина получила обозначение Ми-10. На этом вертолете на всех стойках шасси было установлено по одному колесу, при этом передние колеса были самоориентирующиеся, также отсутствовала шахта аварийного покидания. Вертолет Ми-10 впервые поднялся в воздух 15 июня 1960 года, им управлял летчик-испытатель Р. И. Капрелян. В дальнейшем во время проведения заводских испытаний Ми-10 в основном пилотировали Б. В. Земсков и Г. В. Алферов.

Испытания летающего крана шли достаточно успешно. Уже в 4-м полете вертолет Ми-10 благополучно совершил перелет протяженностью 3000 км, совершив несколько посадок для проведения дозаправки. Милевские пилоты установили возможности машины по перевозке разной техники, а для определения его летно-технических характеристик при транспортировке на платформе крупногабаритных грузов совершались полеты со специальным контейнером. Параллельно с этим в ЦАГИ проходили статистические испытания вертолета.

9 июля 1961 года вертолет Ми-10 был впервые показан на публике во время воздушного парада в честь Дня Воздушного Флота СССР. Тогда вертолет доставил к гостевым трибунам аэродрома Тушино домик геологической партии, в котором была открыта торговая точка. 23 сентября того же года экипаж под управлением Земскова установил на вертолете абсолютный мировой рекорд грузоподъемности. На высоту 2200 метров был поднят груз массой 15103 кг. В тот же день экипаж под управлением Алферова поднял груз массой 15 т на высоту 2326 метров.

В ходе проведения государственных испытаний отрабатывалась транспортировка разных грузов с применением всего арсенала спецсредств Ми-10. К примеру, проводилась транспортировка на платформе автобусов, автомобилей, автоцистерн, заезжавших на нее своим ходом. Также на платформе перевозились ж/д контейнеры и другие несамоходные объекты, которые затаскивались на нее с помощью бортовой лебедки. При этом крупногабаритные грузы в полете создавали значительное аэродинамическое сопротивление. На заключительном этапе госиспытаний была выполнена посадка в режиме самовращения несущего винта. Испытания вертолета велись достаточно интенсивно и в целом были завершены уже в начале 1964 года – раньше установленного срока.

В целом, можно отметить тот факт, что по результатам государственных испытаний вертолет Ми-10 получил положительную оценку. Во время испытаний была подтверждена его способность транспортировать грузы массой до 15 т с габаритами 5x5, 20x3 м (при крестообразной форме груза шириною до 10м) как на платформе, так и на гидрозахватах. При этом испытатели вертолета выявили и ряд недостатков. Главной проблемой стал существенный уровень вибрации, которая была особенно заметна на небольших скоростях полета. Звучали и другие претензии. В частности, было установлено, что по смонтированному в кабине пилотов «телевизору» в полете хорошо наблюдать лишь за раскачкой груза при перевозке его на тросовой подвеске. В то же время при работе на земле и с грузами на висении он был малоэффективен. По этой причине, чтобы видеть под машиной хоть что-то, пилоту приходилось высовываться из форточки почти по пояс.

Благодаря очень высокому шасси, кабина пилотов располагалась на уровне 3-го этажа, откуда открывался очень хороший обзор. Но при посадке и взлете по-самолетному вертолет начинал угрожающей раскачиваться на своих огромных «ходулях». Одновременно с этим подвеска грузов при помощи гидрозахватов требовала существенных затрат времени и оказалась очень неудобной операцией.

В 1965 году вертолет был впервые продемонстрирован мировой общественности. Советское правительство решило показать машину на XXVI авиакосмическом салоне в Ле Бурже, где собралось около 350 различных экспонатов, в том числе 24 машины вертикального взлета. Советские Ми-6 и Ми-10 наряду с тяжелым транспортным самолетом Ан-22 стали главными «звездами» этого авиасалона. Во время демонстрационных полетов вертолет Ми-10 без особых проблем осуществлял транспортировку автобуса «ЛАЗ», а во время статистического показа на платформе вертолета монтировался кинопавильон, в котором показывались документальные фильмы о советском вертолетостроении.

Конструкция вертолета

Ми-10 – это вертолет классической одновинтовой схемы с рулевым винтом, четырехопорным шасси и 2-мя ГТД. Фюзеляж вертолета полностью металлический переменного сечения полумонококовой конструкции, с плоской нижней частью. Фюзеляж включает в себя носовую и центральную части, хвостовую и концевую балки. Носовая часть фюзеляжа вмещает в себя кабину пилотов с улучшенным обзором вниз. В центральной части расположен входной тамбур и грузовая кабина, с правого борта которой расположена грузовая дверь, а также электрическая лебедка грузоподъемностью 200 кг. В кабине вертолета можно разместить до 3 тонн груза или 28 пассажиров.

Несущий винт вертолета пятилопастный, его диаметр составляет 35 метров, лопасти несущего винта цельнометаллические и имеют прямоугольную форму. Они оснащены сигнализатором повреждения лонжерона и электрической противообледенительной системой. Хвостовой винт – четырехлопастный, диаметром 6,3 метра. Его лопасти имеют трапециевидную форму и переменную толщину. Лопасти хвостового винта деревянные, выполнены из дельта-древесины, имеют стальной наконечник и оковку носка, оснащены противообледенительной системой.

Силовая установка вертолета включает в себя 2 газотурбинных двигателя (ГТД) Д-25В конструкции П. А. Соловьева. Их мощность 4045 кВт/5500 л.с. Двигатели смонтированы над грузовой кабиной и могут работать независимо друг от друга, что позволяет машине совершать полет с одним работающим двигателем. Оба двигателя оснащены автономными маслосистемами с маслорадиатором и маслобаком. Во входном тамбуре вертолета размещена вспомогательная силовая установка АИ-8.

На вертолете Ми-10К было использовано четырехопорное неубирающееся шасси ферменного типа со сдвоенными колесами и масляно-воздушными амортизаторами. Передние стойки шасси были оснащены рычажной подвеской колес, клиренс фюзеляжа составлял 1,65 метра. На хвостовой балке устанавливалась ферменная предохранительная опора. Топливная система Ми-10 состояла из 3-х топливных баков: 2 из них общей емкостью 9000 литров были установлены по бокам фюзеляжа перед главными опорами шасси, третий – расходный бак находился за главным редуктором. На полу грузовой кабины можно было установить до 4-х дополнительных баков, в этом случае общий объем топлива доходил до 11660 литров.

Летно-технические характеристики Ми-10:

Размеры: диаметр главного винта – 35,0 м, хвостового винта – 6,3 м, длина – 32,86 м, высота – 7,8 м, максимальная ширина фюзеляжа – 3 м.

Грузоподъемность: нормальная – 12 т, максимальная – 15 т, внутри фюзеляжа – 3 т, на подвеске – 8 т.

Тип двигателя – 2 ГТД Д-25В, 2х5500 л.с.

Максимальная скорость – 235 км/ч, крейсерская – 180-220 км/ч.

Практическая дальность – 250 км.

Перегоночная дальность – 695 км.

Практический потолок – 3 000 м.

Экипаж – 3 человека (2 пилота и борттехник).

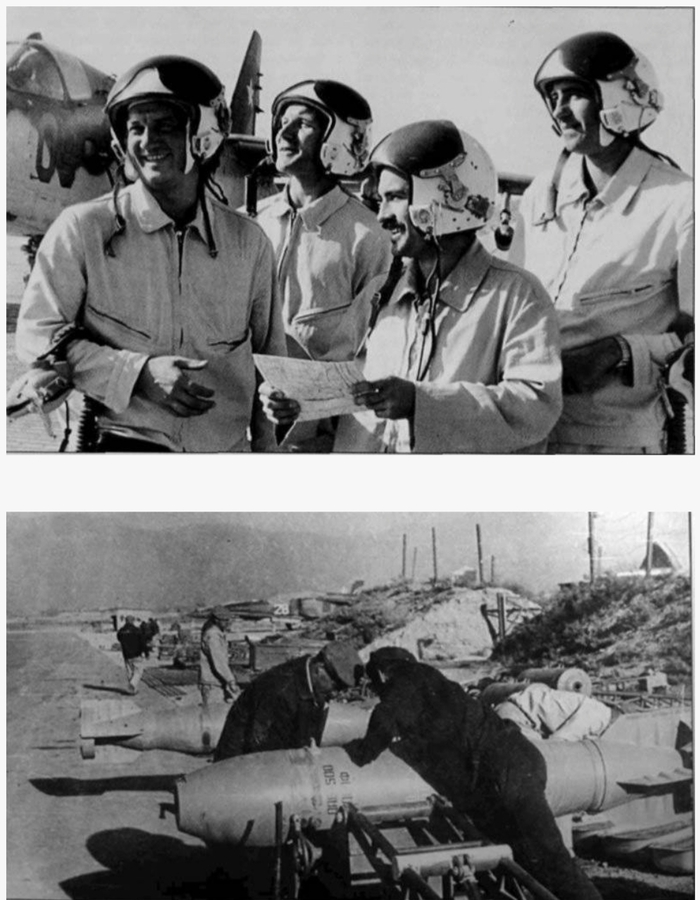

Як-38

После Второй Мировой войны, в ведущих авиационных державах мира начались работы по созданию боевых летательных аппаратов, чья боеготовность не зависела бы от состояния взлетно-посадочной полосы. Все-таки, слишком уязвим был аэродром для бомбовых ударов с воздуха. К тому же, «вертикалки» пригодились бы и на море – строительство огромных авианосцев с полноценной взлетной палубой было не по карману даже ведущим странам планеты.

В пятидесятых годах ХХ века, инженеры США, СССР, Великобритании, Франции, Германии и Италии, практически независимо друг от друга, работали над аппаратами с вертикальным взлетом и посадкой. Англия, в итоге, добилась наибольшего успеха со своим «Харриером». У нас же работы по созданию боевого самолета с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП) в 1961-ом году поручили ОКБ Яковлева.

9 июля 1967 года самолет, получивший индекс Як-36, демонстрировался широкой публике на воздушном празднике в Домодедово. Демонстрация вышла очень эффектной – были поражены как простые зрители, так и авиационные специалисты со всего мира. Но вот военные, внимательно ознакомившись с характеристиками машины, остались разочарованными. Самолет не удовлетворял заказчиков ни по скорости, ни по дальности, ни по боевой нагрузке. Однако, в это время инженеры ОКБ Яковлева уже готовили модернизированную версию СВВП – Як-36М.

Несмотря на индекс, это была фактически новая машина – другая двигательная установка, иные габариты и очертания. Самолет получил два подъемных и один подъемно-маршевый двигатель, суммарной тягой 11 700 килограмм. От реданной схемы отказались, воздухозаборники перенесли на боковые поверхности фюзеляжа. Крыло самолета сделали складывающимся, уменьшив размах в сложенном положении до 4.45 метров – это позволяло более компактно размещать самолеты в ангарах авианесущих кораблей.

В конце 1970 года начались летные испытания новой машины. Продолжались они почти два года и были завершены в апреле 1972-го. Далее последовал этап госиспытаний, результатом которых явилось принятие решения о серийном производстве самолета.

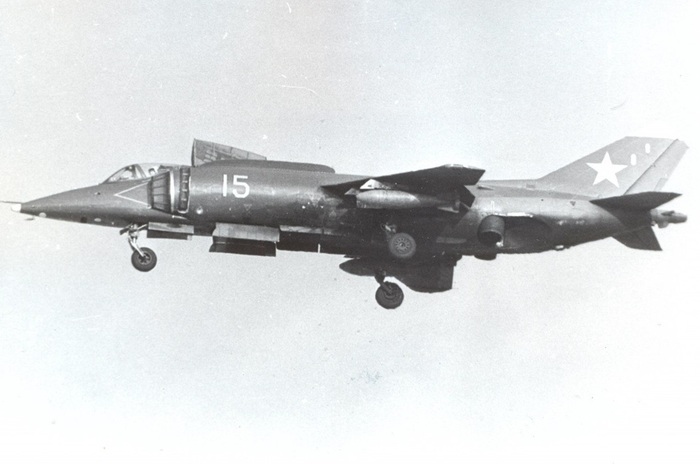

Получившийся в итоге легкий штурмовик Як-38 стал первым (и единственным) серийным советским самолетом вертикального взлета и посадки (СВВП), а также – первым в мире палубным СВВП. 22 ноября 1972 года летчик Дексбах произвел посадку опытного Як-38 на вертолетную палубу противолодочного крейсера «Москва». Эта дата стала Днем Рождения советской палубной авиации.

В середине 1975 года Як-38 прошел полноценные испытания как палубный самолет на только что спущенном на воду тяжелом авианесущем крейсере «Киев». Этот корабль был специально спроектирован для базирования Як-38.

Серийное производство Як-38, начавшееся в 1974 году на Саратовском авиазаводе, завершилось лишь в 1988 году. Всего была прозведена 231 машина различных серий и модификаций.

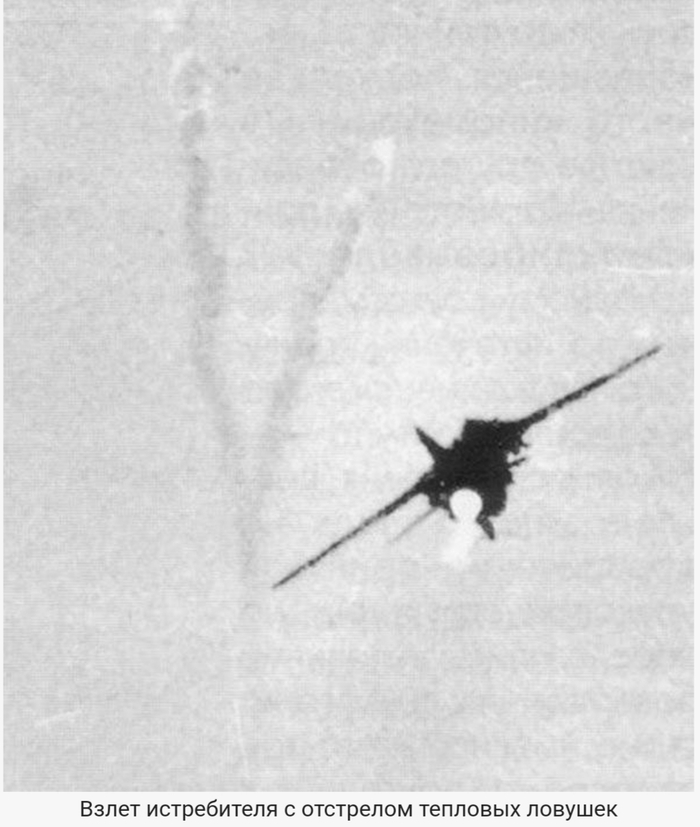

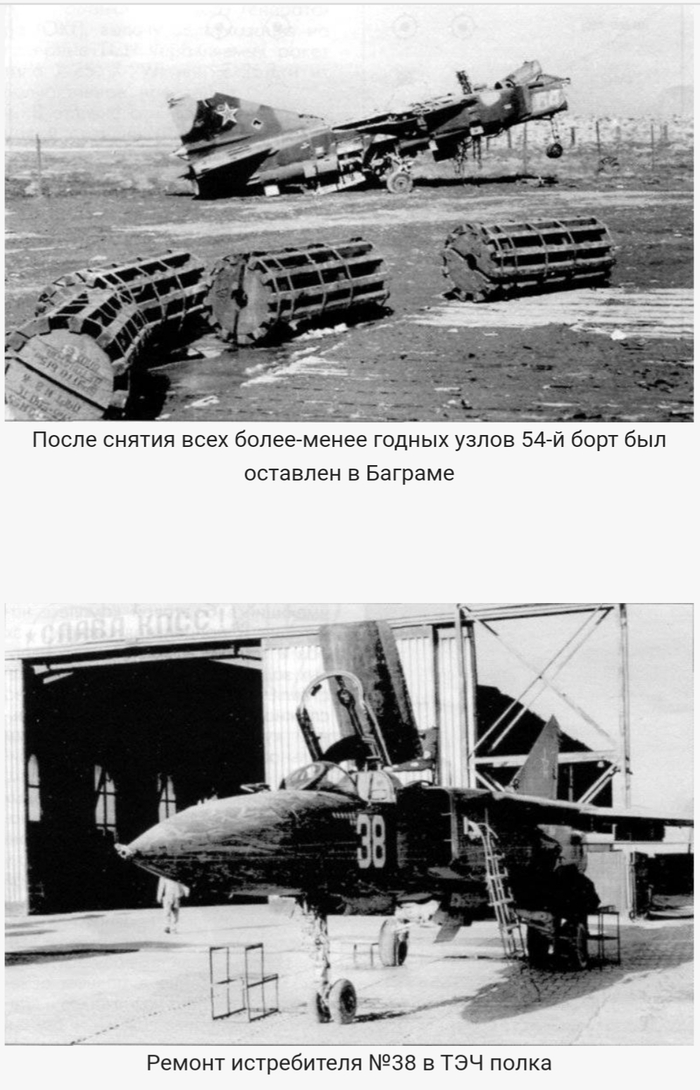

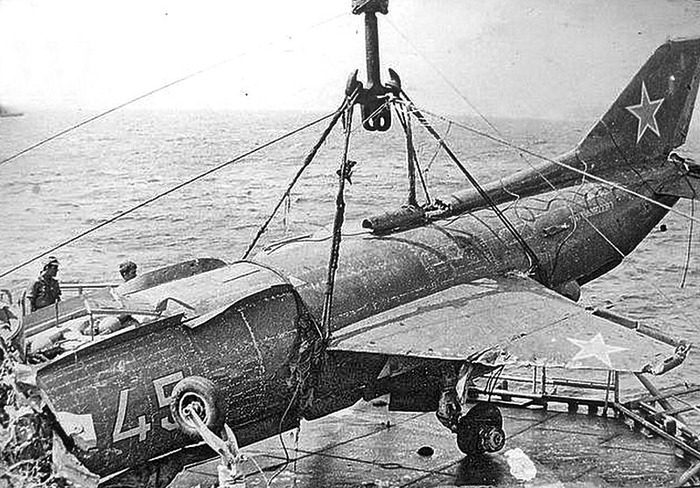

Як-38 нес строевую службу на крейсерах «Москва», «Минск» и «Киев». В 1980 году, в рамках операции «Ромб», четыре Як-38 ограниченно применялись в боевых действиях на территории Афганистана. Самолет показал себя неудовлетворительно, так как в условиях высокогорья резко снижались боевые и технические характеристики. К тому же – была потеряна (по техническим причинам) одна машина. Вообще, Як-38 был и остается лидером по числу летных происшествий – из 231 построенного самолета в результате неисправностей было потеряно 48 аппаратов. Летчики называли Як-38 «Прощай, Родина». Или еще жестче: «Як – об палубу х#як!»

Существовало еще две модификации самолета – модернизированный Як-38М с улучшими техническими характеристиками (построено 50 единиц), и двухместный учебно-боевой Як-38У (33 серийных самолета).

После распада СССР, все авианесущие корабли были списаны, разрезаны на металлолом и проданы. Палубные самолеты, соответственно – сняты с вооружения и отправлены либо под нож, либо на консервацию. Впрочем, больше десятке «тридцатьвосьмых» остались в виде памятников и экспонатов технических музеев.

В середине восьмидесятых годов в яковлевском КБ была разработана «вертикалка» нового поколения – истребитель Як-141. Но после развала страны проект остался без финансирования. Два опытных самолета были отправлены в музеи, а конструкторская документация была продана американцам и легла в основу проекта JSF (Joint Strike Fighter) – сейчас он получил воплощение в виде серийного истребителя F-35 Lightning II.

Як-38 выполнен по схеме свободнонесущего среднеплана. Планер изготовлен из алюминиевых сплавов, с ограниченным применением титана.

Хвостовое оперение самолета. Видно сопло заднего струйного руля (на фото внизу), а также отстреливаемый бортовой самописей «Опушка» на конце хвостовой балки.

Крыло складываемое, имеет четыре точки подвески. Максимальная боевая нагрузка Як-38 при вертикальном взлете – 1 000 кг.

В носовой части расположено радиоэлектронное и прицельно-навигационное оборудование самолета.

Хорошо видно узел поворота консоли крыла и механизацию подвижной части (элероны).

Сопло подъемно-маршевого двигателя.

На фото видно насколько узкая колея шасси – всего 2.75 метра. Это создавало серьезные проблемы на посадке при боковом ветре.

Жаростойкие щитки, защищающие элементы конструкции фюзеляжа от реактивной струи подъемно-маршевых двигателей.

Кабина пилота Як-38. Видны петли, на которых фонарь откидывается вбок.

Тактико-технические характеристики Як-38

- Главный конструктор: С.Г. Мордовин

- Первый полёт: 22 сентября 1970 года

- Начало эксплуатации: 11 августа 1977 года

- Конец эксплуатации: 2004 год

- Единиц произведено: 231, в том числе: Як-38У — 34, Як-38М — 52

Экипаж Як-38

- 1 человек

Размеры Як-38

- Длина, м (включая ПВД): 16,37

- Размах крыла, м (в сложенном/развернутом положении): 4,45 / 7,022

- Высота, м: 4,25

- Площадь крыла, м²: 18,41

- Коэффициент удлинения крыла: 2,58

- Угол стреловидности: 45°

- База шасси, м: 6,06

- Колея шасси, м: 2,75

Вес Як-38

- Масса пустого, кг: 7 020

- Максимальная взлётная масса, кг (при разбеге/вертикальном взлете): 11 300 / 10 300

- Масса топлива, кг: 2 750

Двигатель Як-38

- Силовая установка: 1 × Р27В-300, 2 × РД-36-35ФВР

- Тяга на взлётном режиме, кгс: 1 × 6 100, 2 × 3 050

Скорость Як-38

- Максимальная скорость, км/ч (на высоте/у земли): 1 100 / 1 210

- Боевой радиус, км (на малой высоте при вертикальном взлёте): 195

- Максимальная эксплуатационная перегрузка: 6 g

Практический потолок Як-38

- 11 300 метров

Вооружение Як-38

- Стрелково-пушечное: ВСПУ-36 и до 4 УПК-23-250

- Точек подвески: 4 + 1 под ВСПУ-36

- Боевая нагрузка, кг (при разбеге/вертикальном взлете): 1 500 / 1 000

- Ракеты «воздух-воздух»: Р-3С, Р-60М

- Ракеты «воздух-поверхность»: Х-23М, Х-25МР

- НАР: С-5, С-8, С-24Б

Авиабомбы

- Практическая бомба П-50Ш

- Бомбы ОФАБ-100-120; ОФАБ-100НВ; ОФАБ-250-270; ОФАБ-250-М54; ФАБ-250-230

- Кассетные бомбы РБК-250 ГПАБ-2,5М; РБК-500 ЗАБ-2,5СМ; РБК-500 ШОАБ-0,5М

- Зажигательный бак ЗБ-500

- Спецбоеприпасы РН-28; РН-40; РН-41

На те же грабли в воздухе. Две катастрофы Ил-76 под Ленинаканом

7 декабря 1988 года в Спитаке (Армянская ССР) произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 11,2 балла по 12-балльной шкале. Разрушив город Спитак и 58 прилегающих сел, сейсмическая волна частично повредила города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и ещё более 300 населенных пунктов.

В район бедствия сразу начала поступать гуманитарная помощь со всего Советского Союза, а также из 111 стран мира. Использовались все способы ее доставки, в том числе и воздушным транспортом. Привлекалась авиация всех ведомств. Летали и военные, и гражданские, и борта иностранных государств. В небе над чудом уцелевшей взлетно-посадочной полосой аэродрома Ленинакан (Гюмри) становилось тесно.

Всего через четыре дня после трагедии, 11 декабря 1988 года, Ил-76М из состава воздушно-транспортного полка Министерства обороны, базировавшийся в Паневежисе (Литовская СССР), выполнял очередной рейс. Он доставлял из Баку в Ленинакан технику полка гражданской обороны и военнослужащих, призванных из запаса для участия в работах по ликвидации последствий землетрясения в Армении. Всего на борту находились 69 пассажиров.

Пилотировал Ил-76 экипаж из 9 человек. Сразу после землетрясения их подняли по тревоге и направили в Армению. До описываемого дня они были максимально задействованы для доставки спасателей и грузов. Многочисленные короткие перелеты и отсутствие нормального отдыха сказывались на летчиках. Но военные выполняли приказ, и измотанный экипаж продолжал полеты.

Аэропорт Ленинакан находится высоко в горах. Его превышение над уровнем моря составляет 1524 метра. Соответственно, атмосферное давление на этом уровне примерно на 100 миллиметров ртутного столба ниже, чем обычное на уровне моря (760 мм). Как увидим в дальнейшем, данное обстоятельство сыграло решающую роль в тех роковых событиях.

Этой ночью высота облачности в Ленинакане составляла 3000 метров, а видимость 5 километров. Осложняло выполнение полетов то обстоятельство, что в этом районе не было света из-за землетрясения. На земле не было видно ни огонька. Соответственно в ночное время экипаж не мог визуально ориентироваться по наземным ориентирам.

При подлете к Ленинакану экипаж связался с диспетчером. Радиосвязь вел помощник командира корабля (так в военной авиации называют второго пилота). Диспетчер разрешил снижение с высоты 3000 метров до 1100. И передал атмосферное давление: 634 миллиметра ртутного столба. Помощник подтвердил давление 634 мм диспетчеру, но экипажу это давление не доложил.

Командир корабля был занят подготовкой к сложной ночной посадке, поэтому точную цифру в радиообмене пропустил. Привыкший, что первая цифра значения давления на равнинных аэродромах всегда «7», он выдал экипажу команду:

«давление 734, снижаемся 1100 метров».

После этого он установил на высотомере ошибочное давление 734 мм. Таким образом, хотя приборы в кабине показывали безопасную высоту полета, реально самолет летел почти на 1000 метров ниже!

Вскоре сработала сигнализация опасного сближения с землей. Но уставший экипаж не обратил на нее внимания. Ему хотелось скорее завершить полет. Во время снижения до 1100 метров, при показаниях высотомера 1425 метров, произошло столкновение самолёта со склоном горы. Ил-76 полностью разрушился. В катастрофе выжил только один из пассажиров, так как он спал в груженном матрасами кузове перевозимого автомобиля КамАЗ. Все остальные 77 человек погибли. Это была крупнейшая авиакатастрофа в истории Армении.

Катастрофа расследовалась военными следователями. Военные в то время неохотно делились информацией с гражданскими. Тем более, если она может показать ведомство в неприглядном свете. Возможно поэтому точные обстоятельства и причины катастрофы не были доведены до специалистов гражданской авиации. И это привело к еще одной трагедии

Почти год спустя, 20 октября 1989 года, был запланирован очередной гуманитарный рейс из Ульяновска в Ленинакан. Ил-76ТД должен был доставить в пострадавшие районы стройматериалы и прочий груз — всего более 37 тонн.

На борту находились 15 человек: высокопрофессиональный экипаж, а также ульяновские строители. Самолет принадлежал Ульяновскому центру гражданской авиации, который занимался обучением и переучиванием на Ил-76 авиаторов со всех концов СССР. Поэтому в составе экипажа было 5 инструкторов, 2 пилота-стажера и один стажер-штурман.

Около 22 часов московского времени самолёт, выпущенный в 1982 г., налетавший на момент события всего 2054 часа, произвел взлёт из Ульяновска и направился к аэродрому назначения. В Ленинакане в это время погода была спокойной: тихий ветер, видимость более 5 километров, температура +4 °С, горы закрыты облаками.

До момента выхода на связь с диспетчером Ленинакана полёт проходил в штатном режиме. Далее диспетчер сообщил экипажу давление аэродрома, равное 636 миллиметрам ртутного столба. Экипаж, также привыкший что первая цифра значений давлений в равнинных аэродромах - «7», ошибочно установил на задатчике высотомера давление 736 мм. Как и в прошлый раз ошибка в 100 мм давала завышение показаний высотомера на 1100 метров.

Получив разрешение диспетчера занимать высоту 800 метров, экипаж снижался с вертикальной скоростью около 10 м/с. В 01:29 местного времени воздушное судно фактически находилось на высоте 270 метров (при показаниях неправильно установленного высотомера 1370 метров!!!) и на удалении 18 километров от аэропорта, когда на борту сработала сигнализация опасного сближения с землёй.

Несмотря на это, и несмотря на предупреждение от диспетчера, который заподозрил неладное, экипаж продолжил снижение, ответив, что давление 636 мм установлено. В 01:30 бортинженер, распознав наконец ошибку, заорал:

«У нас давление 736! 736 давление!»

В этот момент экипаж прямо перед собой увидел склон горы. Но что-либо предпринимать было уже поздно. В 01:30:14 самолёт столкнулся с горой, полностью разрушился и сгорел.

Члены комиссии по расследованию катастрофы определили непосредственную причину практически сразу, как только обнаружили высотомеры с неправильно выставленным давлением. Задачей комиссии было определить, почему опытный экипаж установил на обоих высотомерах ошибочное значение.

Вскоре выяснилось, что экипаж, хоть и был опытным, но не имел практической подготовки к полётам на высокогорные аэродромы. Кроме того, взаимодействие в экипаже было нарушено. Также негативную роль сыграла царившая в те годы политика замалчивания фактов катастроф, в результате чего экипаж не имел информации об аналогичной катастрофе с военным бортом. Причин ее он не знал, и, соответственно, не был предупрежден.

Таким образом отсутствие взаимодействия между гражданскими и военными стало причиной трагедии с абсолютно идентичными причинами и обстоятельствами. Которую в целом можно было предотвратить.

Расследования авиакатастроф в Telegram:

Прошу совета

Господа подскажите дилетанту;

Есть обьявление:

Из проблем - не закрывается кокпит.

И что бы мне было бы очень интересно от Вас узнать, тк меня смущает:

- доступная цена. Это вообще реально, самолёт за такие деньги?

- достаточно давно стоит объявление. Аппарат никому не интересен или что?

- продавец на контакт не выходит. Дозвониться - меня не слышно, на письма не отвечает.

В ччём тут подвох? Просветите пожалуйста.

Разве он не красавчик?

Советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22, предназначался для замены бомбардировщика Ту-16. В свою очередь был заменён семейством бомбардировщиков Ту-22М.

Рабочее проектирование Ту-22 (проект «105») ОКБ Туполева (ведущий конструктор Д.Марков), начало 15 августа 1955 года и уже к августу 1957 года была закончена постройка планера первого прототипа. К лету 1958 года на прототип были установлены двигатели, и начались статические испытания.

21 июня 1958 года самолёт «105» (экипаж лётчика-испытателя Ю. Т. Алашеева) совершил свой первый полёт. С 1957 года одновременно с разработкой проекта «105» начались работы по второму прототипу — «105А». В этой машине предполагалось серьёзные изменения в плане аэродинамики (в проектировании использовали «правило площадей»). Именно этот прототип и стал впоследствии самолётом Ту-22.

Ту-22 выпускались на Казанском заводе № 22 с 1959 года по декабрь 1969 года. Стоимость одной машины составляла около 10 млн рублей. Всего было выпущено 311 самолётов этого типа (в модификациях бомбардировщика Ту-22А и Ту-22Б, разведчика Ту-22Р, ракетоносца Ту-22К, постановщика помех Ту-22П и учебно-тренировочного самолёта Ту-22У; свыше половины из них было оборудовано штангой системы дозаправки топливом по системе «шланг-конус» от самолётов 3МС-2 и Ту-16Н и имело обозначения Ту-22РД, Ту-22КД, Ту-22ПД и Ту-22УД соответственно).

Были созданы самолёты видовой, радиотехнической и радиоэлектронной разведки Ту-22Р (Ту-22РД), Ту-22РМ (Ту-22РДМ). Также Ту-22Р (и остальные модификации разведчиков) могли проводить топографическую и аэрофотосъемку в оперативной глубине обороны противника, для чего в фюзеляже монтировались три аэрофотоаппарата (АФА-42/100 или АФА-42/20, АФА-40, АФА-41/20, АФА-54/100-2МР или ночной НАФА-МК-75). Помимо разведчика были созданы учебная модификация Ту-22У, с дополнительной кабиной для лётчика-инструктора вместо бортового оператора, и самолёт радиоэлектронной борьбы Ту-22П, который предназначен для создания активных и пассивных помех в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазоне волн. Благодаря новой по тому времени мощной РЛС Ту-22П мог выявлять воздушные цели и производить на них наведение истребителей, а также давать целеуказания наземным средствам ПВО.

Последние Ту-22 были сняты с вооружения ВВС РФ и ВМФ России в 1990-е годы. Прозвища В ВВС СССР имел прозвище «Шило» (за форму фюзеляжа), и «Людоед» (за высокую аварийность). Иногда упоминается прозвище "Стратегический дефектоносец" и "Сверхзвуковой спиртовоз".

С 1962 года в части ВВС стал поступать первый серийный сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности ТУ-22 (изделие «А», изделие «Ю»). Ту-22Б предназначался для нанесения бомбовых ударов по стационарным, морским и ограниченно подвижным целям. В варианте ракетоносца-бомбардировщика (Ту-22К, Ту-22КД) самолёт мог нести одну сверхзвуковую ракету «воздух-поверхность» Х-22 «Буря» (ракета располагалась в полуутопленном положении под фюзеляжем) или до 13 т бомб свободного падения. Помимо главного бомбоотсека в центроплане Ту-22 имел по одному небольшому отсеку для патронов ПИКС на крыльевых гондолах главного шасси. Для защиты задней полусферы использовалась дистанционно гидравлически управляемая пушечная установка ДК-20 с пушкой Р-23 (262П), скорострельностью до 2800 выстр/мин.

Экипаж состоял из командира корабля, штурмана и бортового оператора. Ту-22 оборудовался совершенным для своего времени бортовым оборудованием: РЛС переднего обзора «Рубин-1А» (на ракетных вариантах стояла РЛС «ПН»), РЛС управления огнем оборонительной пушечной установки «Аргон-2», пушечным телеприцелом ТП-1, навигационным бомбардировочным автоматом с навигационным вычислителем ЦНВУ-1, астроориентатором БЦ-63А, радиовысотомер РВ-25А, централью скорости и высоты ЦСВ-1М, радиокомпасом АРК-11, автопилотом АП-7МЦ, радиотехнической системой ближней навигации РСБН-2С, средствами РЭБ (автомат пассивных помех АПП-22, станции помех «Сирень»). Ту-22 оборудовался катапультируемыми креслами, причем для обеспечения посадки экипажа в самолёт кресла электроподъёмниками опускались вниз. На Ту-22 более поздних выпусков стала монтироваться система дозаправки в воздухе с неубираемой штангой топливоприёмника в носовой части самолёта (построено или переоборудовано 176 машин).

Эксплуатация Ту-22 выявила массу достаточно серьёзных недостатков самолёта. На больших сверхзвуковых скоростях из-за воздушных возмущений, вызванных неудачным расположением двигателей над хвостовым оперением, самолёт становился трудноуправляемым. Из-за эффекта реверса элеронов максимальную скорость в эксплуатации (самолётов первых серий) ограничили до 1,4 М. В полёте из-за нагрева обшивки и деформации конструкции происходило самопроизвольное перемещение тяг управления, что вызывало сильные кренящие и разворачивающие моменты — иногда для парирования крена приходилось держать штурвал в положении 90 град.! Самолёт был неустойчив и склонен к продольной прогрессирующей раскачке. После доработки и установки демпферов тангажа ДТ-105А, автомата продольной устойчивости АУ-105А, автомата дополнительных усилий АДУ-105А эти негативные недостатки были практически убраны. Большие неудобства экипажу доставляли плохой обзор из кабины и высокая посадочная скорость. Не доставляли радости и выстреливаемые вниз катапультные кресла К-22 (минимальная высота покидания самолёта Ту-22 в горизонтальном полёте 350 м).

Двигатели ВД-7М, установленные на самолёте, также имели массу недостатков. Впоследствии на Ту-22 монтировались более мощные и надёжные ТРДФ РД-7М2, а самолёты, находящиеся в эксплуатации, постепенно дорабатывались. Повседневная эксплуатация самолёта представляла сложную задачу. Предполётная подготовка занимала до 3,5 часов, предварительная — весь рабочий день. Затруднено было обслуживание силовых установок, размещённых на большой высоте. Широкополосный сильнейший грохот двигателей требовал защиты у техсостава не только органов слуха, но и брюшной полости. Рабочие места экипаж занимал за 15 мин до выруливания — в связи с большим объёмом проверок систем и прогревом двигателей и т. д.

Недостаточная надёжность и недоведённость жизненно важных систем привела к целой серии тяжёлых лётных происшествий, а из-за конструктивных просчётов и ошибок самолёт на протяжении всей своей эксплуатации постоянно дорабатывался представителями ОКБ и промышленности, и был доведён до более-менее нормального состояния к середине 80-х годов. Особенно тяжело вводился в строй ракетоносец Ту-22К.

Далеко не все пилоты могли освоить эту редкую, тяжёлую и скоростную машину. В дальней авиации, да и пожалуй в мировой авиации, это был единственный тяжёлый (с посадочным весом в районе 60 тонн и скоростью касания 320—330 км/ч) серийный самолёт с «одинарным» экипажем — без «правака» (второго лётчика) и без второго штурмана.

В истории эксплуатации Ту-22 было несколько неприятных случаев отказов экипажей вылетать на этом типе самолёта. На машине более чем широко ( и на порядок больше, чем на "спиртовозе" МиГ-25Р) использовалось испарительное спиртовое охлаждение, в виде спиртоводной смеси (так называемой «шпаги» или «шила» — в ДА, и «шлёмки» — в АВМФ), в количестве около 450 литров (количество и объём спиртовых ёмкостей очень неодинаковы на разных модификациях самолёта), что вызывало весьма неоднозначную реакцию в среде авиаторов и создавало проблемы командованию.

Авиационные полки Ту-22 дислоцировались только в европейской части страны. Самолёты Ту-22 в разное время эксплуатировались: 15 гв. Гомельской ТБАД — 341 ТБАП (Озёрное), 121 гв. ТБАП (Мачулищи), 203 гв ТБАП (Барановичи), а также 200 ТБАП в Бобруйске, 290 ОДРАП в Зябровке. 45 разведчиков Ту-22Р использовались в авиации ВМФ (30 ОДРАП ЧФ Саки и 15 ОДРАП БФ Чкаловск).

В Дальней авиации России Ту-22 пролетал до 1994 года. В августе 1994 года последние самолёты Ту-22 (двух полков) покинули Белоруссию и перелетели на базу разделки в Энгельс на утилизацию, хотя у самолётов ещё оставался запас ресурса. Несмотря на огромные трудности и потерянные жизни при создании и эксплуатации этого самолёта, накопленный опыт привёл к созданию многорежимного сверхзвукового ракетоносца Ту-22М.

Боевое использование -Угандийско-танзанийская война (1978—1979; ВВС Ливии) -Чадско-ливийский конфликт (1981—1987; ВВС Ливии) -Война в Иракском Курдистане (1961—1975; ВВС Ирака) -Ирано-иракская война (1980—1988; ВВС Ирака)

Модификация Ту-22ПД (самолёт РЭБ) использовалась на последнем этапе войны в Афганистане. Одиночные машины ходили на задания вместе с бомбардировщиками Ту-16 и Ту-22М, для постановки помех пакистанским истребителям F-16.

Высотный самолёт-разведчик для ВВС России: важнейший элемент сверхбыстрых разведывательно-ударных контуров

Изображение moddb.com

Одно из направлений, в котором СССР, а затем и Россия заметно отстали от США – это создание высотных разведывательных самолётов, например, таких, как знаменитый Lockheed U-2, высотный сверхзвуковой SR-71 Blackbird или стратегический беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk, хотя, такие машины могли бы быть чрезвычайно полезны для решения задач, возникающих в ходе проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Однако, из возможных перспектив у нас пока просматриваются только создание одного-трёх высотных разведчиков на базе самолёта М-55 «Геофизика», оснащённого подвесными контейнерами семейства «Сыч», что ничтожно мало, а также выход в перспективе на серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Альтиус-У» и/или «Гелиус-РЛД», которые на роль стратегических высотных разведчиков несколько «не тянут».

Разумеется, если начать сейчас создавать новые комплексы такого класса «с нуля», то на это уйдут многие годы, а то и десятилетия, однако, пути решения проблемы отсутствия в Вооружённых силах Российской Федерации (ВС РФ) высотных самолётов-разведчиков имеются. Для этого необходимо лишь правильно распорядится советским наследием.

Вначале немного истории.

Многоликий МиГ-25

Одним из наиболее выдающихся летательных аппаратов XX века стал советский самолёт МиГ-25, который выпускался с 1969 года по 1985 год в огромном количестве модификаций. Основную известность самолёт МиГ-25 получил в модификациях МиГ-25П/ПД/ПДС – истребитель-перехватчик и МиГ-25Р/РБ/РБВ – высотный разведчик / разведчик-бомбардировщик.

С 10 октября 1971 года по март 1973 года самолёты МиГ-25Р и два МиГ-25РБ совершали разведывательные полёты над Синайским полуостровом, оккупированном Израилем. На их перехват поднимались израильские истребители F-4 Phantom II американской разработки и производства и Mirage III французской разработки и производства. Только истребителям F-4 Phantom II несколько раз удавалось выйти на дистанцию перехвата МиГ-25 и атаковать их ракетами «воздух-воздух» AIM-7E Sparrow, однако, безрезультатно – ни одного попадания по МиГ-25 не было.

Не удалось перехватить самолёты МиГ-25 и с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) MIM-23 Hawk, кстати, сейчас модифицированные американские ЗРК MIM-23 Hawk применяются против нашей авиации на Украине.

Впервые МиГ-25ПД был сбит 13 февраля 1981 в ходе воздушного боя с четырьмя израильскими самолётами – двумя истребителями четвёртого поколения F-15 Eagle и двумя истребителями RF-4C. Также 29 июля 1981 года в ходе воздушного боя между двумя сирийскими перехватчиками МиГ-25ПД и двумя устаревшими истребителями МиГ-21 против трёх израильских тяжёлых истребителей F-15 был сбит один сирийский МиГ-25 и предположительно один израильский F-15, хотя израильтяне потерю и не подтвердили.

В ходе ирано-иракской войны был случай уничтожения иракского модернизированного перехватчика МиГ-25ПДС иранским самолётом четвёртого поколения F-14A Tomcat разработки и производства США, впрочем, иракскому МиГ-25 также удалось уничтожить один иранский F-14A Tomcat. В общем самолёту МиГ-25 пришлось повоевать, причём, фактически потери машины семейства МиГ-25 стали нести только тогда, когда столкнулись в бою с истребителями четвёртого поколения.

Противостоять МиГ-25 смогли только самолёты четвёртого поколения, такие, как палубный истребитель-перехватчик F-14A Tomcat и тяжёлый истребитель F-15 Eagle

Помимо вышеупомянутых модификаций МиГ-25П/ПД/ПДС и МиГ-25Р/РБ/РБВ существовали и другие – серийные и опытные самолёты семейства МиГ-25, такие, как опытный МиГ-25М с двигателями «Р15БФ2-300» тягой по 13 500 кгс и лучшей экономичностью, серийный МиГ-25БМ, предназначенный для прорыва противовоздушной обороны (ПВО), разведчик погоды МиГ-25МР, учебно-боевые варианты МиГ-25ПУ/РУ, был даже проект административного самолёта МиГ-25, предназначенного для перевозки 5-7 человек или груза массой 700-1000 килограмм со скоростью до 2500 км/ч на расстояние до 3500 км.

Однако, в контексте рассматриваемого в данном материале вопроса нас интересуют модификации МиГ-25РБС, МиГ-25РБШ и МиГ-25РБТ.

В частности, МиГ-25РБС – а это модификация МиГ-25РБ с радиолокационной станцией (РЛС) бокового обзора «Сабля», разработанная ещё в 1970 году, а МиГ-25РБШ – это модификация МиГ-25РБС с заменой РЛС «Сабля» на более эффективную РЛС «Шомпол».

Модификация МиГ-25РБТ («изделие 02Т», 1979 год) – это самолёт радиотехнической разведки (РТР), оснащённый станцией РТР «Тангаж». Также, по некоторым данным, на МиГ-25РБТ была установлена РЛС бокового обзора, однако, её тип ни в одном открытом источнике найти не удалось, возможно, что она вообще на эту модификацию МиГ-25 не устанавливалась, а радиопрозрачные окна в передней части фюзеляжа предназначены для антенн средств РТР.

В настоящее время самолёты МиГ-25РБС/РБШ/РБТ сняты с вооружения, по некоторым данным, в связи с появлением самолёта-разведчика Су-24МР, обладающего большей дальностью и продолжительностью полёта, что вызывает сомнения, поскольку это машины совершенно разных классов, скорее дело в развале СССР и проблемах с финансированием, а возможно, что дело и вовсе в предательстве – тогда много высокоэффективных комплексов вооружений было порезано «под шумок».

Те-же МиГ-25 различных модификаций, пройдя минимальную модернизацию, могли бы забрасывать авиабомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) на максимальную глубину территории противника за линию боевого соприкосновения (ЛБС). Да и такие самолёты, как МиГ-23 и МиГ-27 последних выпусков, вполне могли бы решать сходные задачи в рамках СВО.

Впрочем, вернёмся к тематике высотных самолётов-разведчиков.

Наличие в ВС СССР разведывательных самолётов на базе МиГ-25 подталкивает к логичному выводу – в настоящее время высотный самолёт-разведчик может быть реализован на базе находящегося на вооружении ВС РФ перехватчика МиГ-31.

МиГ-31Р

Конечно, в настоящее время истребители-перехватчики МиГ-31 не производятся, однако, они по-прежнему востребованы, их стальные планеры должны обладать огромным ресурсом, управляющий директор компании АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов в мае 2024 года сообщил, что при необходимости предприятие готово восстановить производство систем двигателя Д-30Ф6, ну а БРЭО, разумеется, необходимо модернизировать на новой компонентной базе, максимально унифицировав его с БРЭО самолётов Су-35С и Су-57.

Кроме того, на хранении в Казахстане находится 31 истребитель-перехватчик МиГ-31/МиГ-31БМ – потенциально эти машины вполне могут быть поставлены России в счёт частично оплаты задолженности Республики Казахстан перед Россией, составляющей 13 млрд долларов США.

Таким образом, если высотных разведчиков на базе самолёта М-55 «Геофизика» мы можем сделать 1-3 единицы, то высотных самолётов-разведчиков на базе самолёта МиГ-31 мы можем сделать как минимум несколько десятков.

Здесь есть ещё один важный момент – как бы ни хорош был МиГ-31 на момент своего создания, его БЭЕО неуклонно устаревает, чем дальше, тем хуже этот самолёт сможет противостоять современным средствам воздушного нападения (СВН) как перехватчик. Конечно, его также можно модернизировать, но здесь возникает вопрос, насколько такой модернизированный МиГ-31 будет эффективнее Су-35С или Су-57?

С другой стороны, МиГ-31 обладает выдающимися лётно-техническими характеристиками (ЛТХ), позволяющими ему стать эффективным носителем – фактически «первой ступенью» гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал». Эти же ЛТХ потенциально позволяют рассматривать МиГ-31 в качестве базы для перспективного высотного самолёта-разведчика, крайне необходимого Военно-воздушным силам (ВВС) РФ.

Как может выглядеть условный МиГ-31Р?

С самолёта МиГ-31 демонтируется пушка ГШ-6-23 и все подсистемы, обеспечивающие применение вооружений с подкрыльевых и полуутопленных подфюзеляжных пилонов, демонтируется РЛС «Заслон» и все её подсистемы. Условный разведчик МиГ-31Р должен вести разведку «на пролёте», то есть с помощью средств бокового обзора.

Соответственно, на месте РЛС «Заслон» должна быть установлена оптико-электронная станция (ОЭС), способная «видеть» в плоскости, поперечной направлению полёта самолёта МиГ-31Р, то есть окна прозрачности должны располагаться примерно там же, где у самолёта МиГ-25РТБ находятся радиопрозрачные окна для РЛС бокового обзора или средств РТР.

Что касается РЛС бокового обзора, то она/они должны размещаться на подкрыльевых пилонах, по аналогии с тем, как это реализовано в подвесных контейнерах семейства «Сыч».

Также каждый МиГ-31Р должен оснащаться оборудованием для высокоскоростной передачи данных, так на борту обрабатывать информацию некому, а если ждать её доставки на землю, то тогда в высотном разведчике вообще теряется весь смысл.

Выводы

Зачем нужны высотные самолёты-разведчики типа МиГ-31Р?

Высота полёта в 15-20 километров даёт дальность прямой видимости свыше 500 километров, то есть всё, что попадёт в зону обзора РЛС и ОЭС МиГ-31Р может быть обнаружено и уничтожено.

Скорее всего дальность РЛС и ОЭС будут значительно меньше, но даже несколько сотен километров – это серьёзная заявка на успех, при этом, высотный разведчик МиГ-31Р будет практически в полной безопасности, поскольку сможет вести наблюдение из глубины российской территории, находясь примерно в сотне километров от ЛБС.

Сейчас при каждом взлёте МиГ-31 на Украине начинается паника, ведь этот взлёт обычно знаменует собой пришествие гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал». После появления у ВС РФ самолётов МиГ-31Р сигналы воздушной тревоги у противника будут звучать значительно чаще. Всё живое в сотне – двух сотнях километров от ЛБС будет суетливо «драпать» и прятаться, а лишняя суета ещё ни к чему хорошему не приводила.

Разведывательно-ударный контур в основе с высотным самолётом-разведчиком МиГ-31 должен включать в себя также центр обработки данных (ЦОД), лиц, принимающих решение (ЛПР), а также средства поражения – оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», со сверхзвуковыми ракетами, доработанными для применения по наземным целям, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с высокоточными реактивными снарядами, БПЛА-камикадзе семейства «Ланцет» и другие средствами поражения большой дальности, способные оперативно отработать по противнику при получении целеуказания.

Важным звеном здесь являются ЦОД и ЛПР – без них данные, полученные от высотного самолёта-разведчика, не будут правильно расшифрованы и интерпретированы, не будет отдана команда на нанесение удара, то есть всё будет бессмысленно.

Как показывает история МиГ-25РБС, МиГ-25РБШ и МиГ-25РБТ, создание высотного самолёта-разведчика на базе самолёта МиГ-31 реально и целесообразно, особенно в текущей ситуации.

Все возможности у нас для этого имеются - вопрос только лишь в принятии необходимых решений и воли для их исполнения.

Текст мой, изображения взяты из открытых источников в сети Интернет.

Мой Телеграм-канал: Войны и технологии