Создание зенитного управляемого ракетного комплекса С-75 началось на основании Постановления Совета Министров СССР № 2838/1201 от 20 ноября 1953 г. "О создании передвижной системы зенитного управляемого ракетного оружия для борьбы с авиацией противника". В этот период в Советском Союзе уже проходили испытания управляемой стационарной зенитной ракетной системы С-25, предназначенной для противовоздушной обороны крупных административных и промышленных центров страны.

Однако, учитывая высокую стоимость подобных стационарных комплексов, не представлялось возможным обеспечить надежным противовоздушным прикрытием все важные объекты на территории страны, а также районы сосредоточения войск. Советское военное руководство видело выход в создании мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК), пусть уступающего по своим возможностям стационарной системе, но позволяющего в короткое время осуществлять перегруппировку и сосредоточение сил и средств ПВО на угрожаемых направлениях.

Новый комплекс предназначался для перехвата тактических и стратегических бомбардировщиков и разведывательных самолётов, летящих с дозвуковой или умеренной сверхзвуковой скоростью на средних и больших высотах.

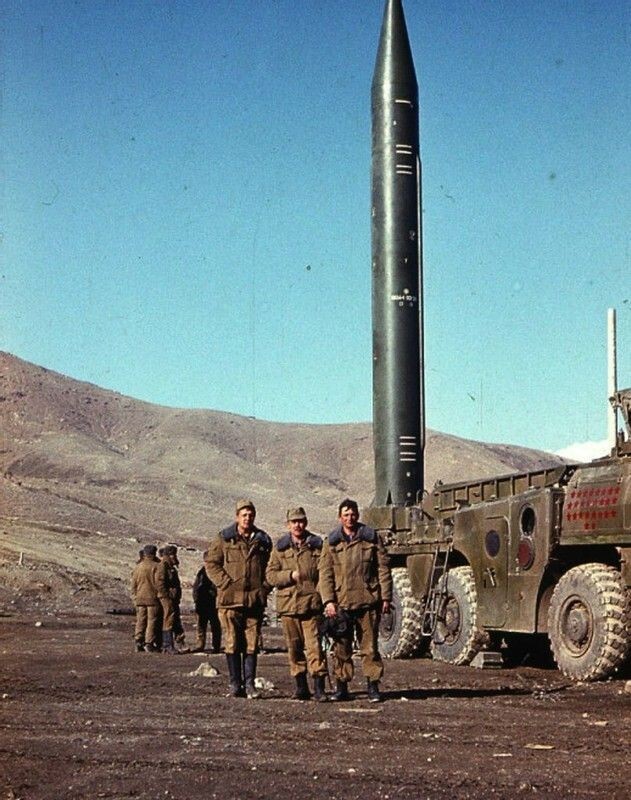

Ракета, с радиокомандной системой наведения, получившая обозначение В-750 (изделие 1Д), создавалась на основе нормальной аэродинамической схемы. Имела две ступени - стартовую с твердотопливным двигателем и маршевую - с жидкостным, что обеспечивало высокую начальную скорость с наклонного старта.

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №1382/638 от 11 декабря 1957г. первый вариант ЗРК СА-75 "Двина", работающий в 10-см диапазоне был принят на вооружение. Одновременно с организацией серийного производства СА-75 конструкторский коллектив КБ-1 продолжал работу над созданием комплекса, работающего в 6 см диапазоне. В мае 1957 г. опытный образец С-75, работающий в 6 см диапазоне, был отправлен на полигон Капустин Яр для испытаний. В новом комплексе был реализован вариант размещения элементов СНР в трех кабинах, расположенных в двухосных автомобильных прицепах, в отличие от СА-75, где аппаратура размещалась в пяти КУНГах автомобилей ЗИС-151 или ЗИЛ-157.

В конце 50-х комплекс стал поступать в войска. В то время случаи нарушения советских границ самолётами США и НАТО имели массовый характер. Даже «нейтральные» шведы не стеснялись залетать в советское воздушное пространство в районе Кольского полуострова.

Но как это не странно, первый случай успешного боевого применения произошел за пределами СССР.

В 50-е годы, разведывательная авиация США и гоминдановского Тайваня длительное время безнаказанно летала над территорией КНР.

По личной просьбе Мао Цзэдуна два комплекта ЗРК СА-75М "Двина" были переданы китайцам и организовано обучение расчетов.

7 октября 1959 года высотный разведчик тайваньских ВВС был сбит комплексом С-75 вблизи Пекина, на высоте 20 600 м, пилот самолёта погиб. Магнитофонная запись переговоров летчика с Тайванем обрывалась на полуслове и, судя по ней, опасности он не видел.

Это был первый самолёт в мире, уничтоженный ЗУР. Самолет был американского производства - RB-57D , двухмоторный дальний разведчик, представляющий собой копию разведывательного варианта британской «Канберры».

Чтобы скрыть наличие в Китае новейшей, по тем временам, зенитной ракетной техники, китайское и советское руководство договорилось не давать о сбитом самолете открытого сообщения в печати. Однако, когда тайваньские средства массовой информации сообщили, что RB-57D потерпел аварию, упал и затонул в Восточно-Китайском море во время тренировочного полета, агентство "Синьхуа" распространило в ответ следующее сообщение: "ПЕКИН, 9 октября. 7 октября в первой половине дня один чанкайшистский самолет-разведчик американского производства, с провокационными целями вторгся в воздушное пространство над районами Северного Китая и был сбит военно-воздушными силами Народной освободительной армии Китая". Как и каким оружием - из соображений секретности - ни слова.

Впоследствии над КНР было сбито ещё несколько самолётов, в том числе 3 высотных разведчика U-2 «Локхид». Несколько пилотов попали в плен. Лишь только после этого разведывательные полёты над территорией континентального Китая прекратились.

В то время американцы с территории Западной Европы вели массовый запуск разведывательных высотных аэростатов. Это были очень трудные цели для советской ПВО. При попытках их сбить, в результате столкновения погибли несколько советских истребителей.

Новые ЗРК стали применяться для борьбы с ними, хотя конечно стоимость ракеты многократно превышала стоимость разведзонда.

16 ноября 1959 года был зафиксирован первый случай, под Сталинградом, ЗРК С-75 был уничтожен летевший на высоте 28000 м американский разведывательный аэростат.

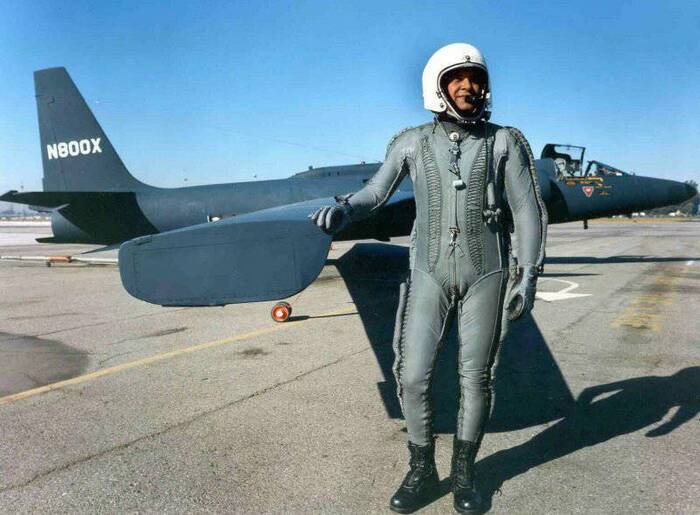

Начиная с лета 1956 г. над СССР начали регулярно летать высотные разведывательные самолёты Локхид U-2. Они неоднократно безнаказанно пролетали над крупными административными и промышленными центрами, космодромами и ракетными полигонами.

Летящий на высоте свыше 20 км U-2 был неуязвим для советских истребителей ПВО.

Такое положение очень сильно нервировало наше руководство. На все советские дипломатические ноты, американцы заявляли о своей непричастности.

Наконец 1 мая 1960 года над Свердловском зенитной ракетой был сбит недостигаемый ранее американский высотный самолёт-разведчик U-2, пилот Гэри Пауэрс был пленён.

Уничтожение считавшегося неуязвимым высотного разведчика, было настоящим шоком для американцев. После этого полётов разведывательных самолетов над территорией СССР больше не было.

В то время еще отсутствовал опыт стрельб по реальным самолетам противника, поэтому падавшее на землю облако из обломков U-2 было первоначально принято ракетчиками за поставленные самолетом пассивные помехи, и подбитый U-2 был повторно обстрелян залпом из трех ракет. Впрочем, в этом не было ничего страшного. Более печально то, что факт уничтожения нарушителя в течение почти получаса так и не был зафиксирован, а в воздухе в это время находилось несколько советских самолетов, тщетно пытавшихся перехватить самолет-нарушитель. В результате, спустя полчаса после поражения U-2 из-за неразберихи на уровне местного командования очередным трехракетным залпом была обстреляна пара МиГ-19, поднятая на перехват нарушителя почти за час до того. Один из летчиков - Айвазян своевременно спикировал под нижнюю границу зоны поражения, а другой пилот - Сафронов погиб вместе с самолетом.

Тем не менее, несмотря на этот трагический эпизод, зенитные ракетные войска впервые подтвердили свою высокую эффективность. Особенно впечатляющей смотрелась победа ракетчиков на фоне неоднократных безрезультатных попыток самолетов-истребителей перехватить U-2.

Другим политически значимым применением СА-75 стало уничтожение U-2 над Кубой 27 октября 1962 г. При этом пилот Рудольф Андерсон погиб, и эта "первая кровь" подлила масла в огонь "Карибского кризиса". В то время на "острове свободы" находились две советские дивизии с зенитными ракетными комплексами, на вооружении которых насчитывалось в общей сложности 144 пусковые установки и вдвое больше ракет. Однако во всех этих случаях, как и при применении зенитных ракет по U-2 над Китаем в 1962 г., обстрелу подвергались малоскоростные и неманевренные самолеты, правда, летевшие на очень большой высоте. В целом, условия боевой стрельбы мало отличались от полигонных, а потому способность СА-75 поражать тактические самолеты оценивалась американцами невысоко.

Совершенно иное положение сложилось во Вьетнаме в ходе боевых действий в 1965-1973 гг. После первой "репетиции", состоявшейся в ходе "Тонкинского кризиса" в августе 1964 г., США с начала 1965 г. приступили к планомерным бомбардировкам ДРВ (Северного Вьетнама). Вскоре ДРВ посетила советская делегация во главе с А.Н. Косыгиным.

Результатом визита стало начало крупномасштабных поставок в ДРВ вооружений, в том числе и ЗРК СА-75. К лету 1965 г. во Вьетнаме было развернуто два зенитных ракетных полка СА-75, укомплектованных советскими военными специалистами. Американцы, зафиксировавшие подготовку позиций для нового оружия еще 5 апреля 1965 г., справедливо предполагали присутствие на них "русских" и, опасаясь международных осложнений, не бомбили их. Не было проявлено ими повышенного беспокойства и после того, как 23 июля 1965 г. самолет радиоэлектронной разведки RB-66С зафиксировал первое включение станции наведения ракет СНР-75.

Ситуация радикально изменилась буквально на следующий день, когда 24 июля тремя ракетами, выпущенными советским расчетом под командованием майора Ф. Ильиных, была обстреляна группа из четырех F-4С, летевших на высоте около 7 км. Одна из ракет поразила "Фантом", который пилотировали капитаны Р.Фобэйр и Р.Кейрн, а осколки двух других ракет повредили три других "Фантома".

Летчики сбитого "Фантома" катапультировались и были захвачены в плен, из которого 12 февраля 1973 г. был освобожден только Р.Кейрн, судьба второго пилота осталась неизвестной.

Так, крайне скверно для американцев, развивались события первое время после начала применения ЗРК. И это притом, что готовиться к встрече с советскими зенитными ракетами американцы начали сразу же после уничтожения самолета Пауэрса. В 1964 г. в калифорнийской пустыне ими были проведены специальные учения "Десерт страйк", в ходе которых оценивались возможности действия авиации в зоне действия ракетных средств ПВО. А сразу же после получения информации о первом сбитом ракетами "Фантоме" к работе по изучению возможных средств противодействия ЗРК был подключен институт Хопкинса.

Следуя первым полученным рекомендациям по противодействию ЗРК, американцы значительно усилили свою разведывательную деятельность, детально оценивая возможности каждого обнаруженного ЗРК с учетом окружающего его рельефа местности и, пользуясь непростреливаемыми участками на стыках и на малых высотах, прокладывали маршруты своих полетов. По свидетельству советских специалистов, качество разведки было очень высоким, а велась она с такой тщательностью, что любое перемещение ракетчиков в кратчайший срок становилось известно американцам.

Прочие рекомендации по противодействию ЗРК сводились к реализации приемов тактического и технического порядка - выполнение подхода к объектам бомбардировок на малой высоте, маневрирование в зоне действия ЗРК, постановка радиопомех прикрытия с самолетов ЕВ-66. Основным вариантом ухода от ракет в течение 1965-1966 гг. стал интенсивный разворот. За несколько секунд до подлета ракеты летчик вводил самолет в пикирование под ракету с разворотом, изменением высоты и курса с максимально возможной перегрузкой. При удачном выполнении этого маневра ограниченное быстродействие системы наведения и управления ракетой не позволяло компенсировать вновь возникший промах, и она пролетала мимо. В случае же малейшей неточности в построении маневра, осколки боевой части ракеты, как правило, поражали кабину пилота.

За первый месяц боевого применения СА-75, по советским оценкам, было сбито 14 американских самолетов, при этом было израсходовано всего 18 ЗУР. В свою очередь, по американским данным, за тот же период зенитными ракетами было сбито только три самолета - в дополнение к упоминавшемуся ранее F-4С (советские специалисты насчитали уничтожение в том бою сразу трех "Фантомов") ночью 11 августа был сбит один А-4Е (по советским данным - сразу четыре) и 24 августа еще один F-4В. Подобное рассогласование в потерях и победах, впрочем, характерное для любой войны, в течение последующих семи с половиной лет боевых действий стало непременным спутником противостояния средств ПВО Вьетнама и американской авиации.

Понеся первые ощутимые потери, в феврале 1966 г. американцы были вынуждены практически прекратить на два месяца воздушную войну над Северным Вьетнамом, использовав этот перерыв для дооснащения самолетов средствами РЭБ и освоения новой тактики. В то же время для сбора необходимой информации были задействованы беспилотные летательные аппараты, в первую очередь, BQM-34, оснащенные средствами радиотехнической разведки. Наибольший же успех в то время, по американским данным, сопутствовал «беспилотнику» Ryan 147Е «Firebee», который 13 февраля 1966 г. был безуспешно обстрелян ракетами. В результате была записана информация о работе систем наведения ракет, дистанционного подрыва боевой части и характеристики боевой части ракеты.

В марте 1966 г. на американских самолетах появились первые ракеты «Shrike», предназначенные для атак радиолокаторов ЗРК, а летом во Вьетнам поступили специализированные самолеты EF-105F«Wild Weasel» (позже получили обозначение F-105G).

По американским данным, от огня ЗРК было потеряно лишь примерно 200 машин. Одним из пилотов, сбитых зенитной ракетой, был будущий кандидат в президенты, ныне покойный Джон Маккейн, что видимо, произвело на него неизгладимое впечатление, только этим можно объяснить его патологическую ненависть к русским.

Можно предположить, что, помимо в принципе возможной заведомой дезинформации причиной занижения американцами данных о потерях от ЗРК, может быть и отсутствие у них объективных данных о конкретных причинах гибели их самолетов - пилот не всегда мог известить командование о том, что подвергся обстрелу ЗРК. С другой стороны, история всех войн свидетельствует о неизбежном и, зачастую, непреднамеренном завышении числа своих побед участниками боев. Да и сопоставление рапортов ракетчиков, судивших о результативности стрельб по отметкам на экранах, с более примитивным методом учета сбитых американских самолетов вьетнамцами по заводским номерам на обломках в ряде случаев свидетельствовало о завышении числа уничтоженных ракетами самолетов в 3 раза.

Средний расход ракет на один сбитый самолёт приходилось 2-3 ракеты на начальном этапе применения и 7-10 ракет на момент окончания боевых действий. Это связано с выработкой противником мер противодействия и применением противолокационных ракет «Shrike». Кроме того, следует помнить, что «Двина» вела бои в исключительно тяжелых условиях. Ее не поддерживали ЗРК других классов, ЗРК вел боевые действия в условиях единоборства с постоянно приспосабливающимся к изменению обстановки противником, вольного менять тактику налета. Сплошной зоны зенитного ракетного огня во Вьетнаме тогда не было. Американцы очень гибко реагировали на применение нового оружия, организуя меры противодействия в виде внедрения эффективных станций постановки помех, изменения тактики и организации «ударов возмездия».

В новый этап воздушной войны американцы вступили с обновленной материальной частью и действовали в соответствии с тщательно продуманной тактикой. Полеты, как правило, осуществлялись вне зон поражения ЗРК, намеченных исходя из точного определения углов закрытия, весьма значительных в условиях горного рельефа Вьетнама. Практически все самолеты американцев были оснащены аппаратурой предупреждения об облучении станциями наведения ракет комплексов С-75, по информации от которой летчики отрабатывали противоракетные маневры.

Большинство самолетов оснащались также и станциями активных помех для самоприкрытия, средствами отстрела пассивных помех. Групповое прикрытие осуществлялось постановщиками активных помех ЕВ-66А с удаления от 60 до 120 км. В результате, на экранах постоянно наблюдались засветки от пассивных помех – от узкой полосы до яркого равномерного свечения всего экрана. При использовании мощных активных помех самоприкрытия истребители-бомбардировщики сбивать практически не удавалось. Теоретически в данном случае следовало пеленговать активную помеху и наводить ракету с использованием метода «трехточки», но практически определить центр помехи не удавалось из-за мощной засветки экрана.

Еще более усложнилась работа ЗРК с началом применения противорадиолокационных ракет «Shrike». В качестве их носителей использовались насыщенные аппаратурой радиоразведки и радиопротиводействия самолеты F-4E «Wild Weasel».

Сама ракета «Shrike» в абсолютном большинстве случаев не наблюдалась на экранах СНР из-за малой эффективной поверхности рассеяния. Ее пуск фиксировался по изменению формы отметки от носителя на индикатор «5 км». Как правило, при этом расчету ЗРК приходилось осуществлять сброс цели, разворот антенны, после чего производилось переключение мощности на эквивалент. При благоприятном временном раскладе эти операции удавалось проводить не сразу при пуске ракеты «Shrike», а после поражения обстреливаемого ЗРК самолета.

Помимо мер радиоэлектронной борьбы американцы широко применяли и огневое противодействие. Позиции ЗРК подверглись 685 ударам авиации. Чуть меньше половины из них производилось ракетами «Shrike», остальные – бомбами. В 1966 г. осколками была повреждена 61 ракета, в 1967 г. – 90 ракет, из которых удалось восстановить не более половины. Всего же за годы войны ЗРК выводились из строя 241 раз. В среднем, каждый дивизион выводился из строя примерно один раз в год. Позиции менялись в среднем 10-12 раз в год, а в период наиболее напряженных боевых действий – через 2-4 дня. В результате действий американской авиации из 95 поставленных Советским Союзом зенитных ракетных комплексов к 1973 г. в строю осталось 39 боевых ЗРК и четыре в учебных центрах.

В условиях противоборства с американской авиацией, расчёты ЗРК применяли новые тактические приёмы. Была организована практика «засад» и «кочующих» дивизионов. С целью повышения манёвренности и мобильности, было сокращено количество технических средств до одной станции наведения СНР-75 и 1-2 ПУ. Дивизионы затаивались в джунглях без включения технических средств, выжидая момент, чтобы произвести результативный пуск. Независимо от результатов стрельбы, организовывалось экстренное перебазирование комплекса в течении 30-40 мин. Практиковался метод «ложного» пуска, с включением канала наведения СНР-75 без пуска ракет. Что зачастую вынуждало американские самолёты избавляться от боевой нагрузки с целью выполнения противоракетного манёвра, подставляя себя под огонь зенитной артиллерию. Наибольшую пользу «ложный пуск» приносил в момент непосредственной атаки объекта – пилотам сразу же становилось не до наземной дели.

Во Вьетнаме был реализован и ряд других тактических новинок. С ноября 1967 г. стал применяться метод сопровождения цели без излучения СНР – по отметке от активной помехи самоприкрытия. В дальнейшем расчеты ЗРК перешли к использованию для визуального сопровождения цели специально установленных на кабинах «П» и сопряженных с блоками управления полевых командирских перископов.

Несмотря на то, что, даже по данным советских специалистов, ЗРК сбили менее трети уничтоженных американских самолетов, важнейшим итогом их применения стала потребность в радикальном изменении тактики боевых действий авиации, ее вынужденный переход к полетам на малых высотах, где она несла тяжелые потери от огня артиллерии, стрелкового оружия и маловысотных атак истребителей, в результате чего эффективность использования авиации значительно снижалась.

Создаваемый для борьбы с маломанёвренными бомбардировщиками и высотными разведчиками, комплекс оказался вполне эффективен против самолётов тактической авиации. Этому способствовало непрерывное совершенствование комплекса и появление новых более дальнобойных и скоростных ракет к нему.

Помимо Вьетнама, ЗРК типа С-75 массово применялись и в конфликтах на Ближнем Востоке. Первый опыт их использования в "Шестидневной войне" трудно отнести к удачным. По западным данным, египтяне, располагая 18 комплексами, смогли запустить только 22 ЗУР, сбив два истребителя Mirage-IIICJ.

По советским данным, египтяне располагали 25 дивизионами С-75, а количество сбитых ракетами самолетов составило 9. Однако наиболее неприятным событием той войны стал захват израильтянами на Синайском полуострове некоторых компонентов С-75, в том числе и ракет.

Более успешно зенитные ракеты применялись в так называемой "войне на истощение". 20 июля 1969 г. египтяне сбили израильский Piper Cub и до начала войны 1973 г. довели число побед С-75 до 10. Одна из них была оценена египтянами очень высоко, когда С-75 17 сентября 1971 г. "сняла" на дальности 30 км самолет радиоразведки С-97.

Судя по зарубежным данным, в ходе "Октябрьской войны" 1973 г. еще 14 израильских самолетов было сбито египтянами и сирийцами с применением ЗРК типа С-75.

Израильские пилоты были невысокого мнения о боевых возможностях С-75. Но применение этого ЗРК заставило отказаться от полётов на высоте и перейти к маловысотным полётам. Это затруднило выполнение боевой задачи и привело к большим потерям от маловысотных ЗРК и зенитной артиллерии. К тому же боевые самолёты были вынуждены нести контейнеры со станциями постановки помех, что уменьшало боевую нагрузку и снижало лётные данные.

Справедливости ради, стоит отметить, что использование С-75 во Вьетнаме было более успешным. По воспоминаниям наших специалистов, сказались, как и общая не высокая мотивация арабов воевать, разгильдяйство, шаблонность действий и откровенное предательство, так и более сложные условия боевых действий. В пустыне было многократно сложнее маскировать позиции. При пуске ракет, комплекс выдавал себя облаком пыли видимым издалека.

Помимо наиболее масштабных войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, комплексы типа С-75 использовались и во множестве других конфликтов, начиная с индо - пакистанского столкновения 1965г., когда первой их жертвой в "третьем мире" стал индийский Ан-12, по ошибке принятый за пакистанский С-130.

ЗРК С-75 применялся противоборствующими сторонами в 1979 г. во время вьетнамо-китайского конфликта, китайскими аналогами «семьдесятпятки» - HQ-2, было сбито два вьетнамских МиГ-21.

Комплекс интенсивно применялся во время ирано-иракской войны. Обе стороны использовали его для прикрытия городов, районов сосредоточения войск и мест нефтедобычи. Иран использовал китайские ЗРК HQ-2.

В 80-е сирийцы в очередной раз использовали его против налётов израильской авиации.

Ливийские ракеты комплексов С-75 запускались по американским самолётам при отражении авиаударов в ходе операции «Каньон Эльдорадо» в апреле 1986 года.

Из наиболее поздних примеров применения комплексов типа С-75 зарубежные источники указывают на уничтожение российского Су-27 над Грузией в ходе абхазского конфликта 19 марта 1993 г.

Во время Войны в Персидском Заливе 1991-го года, на вооружении Ирака состояло 38 дивизионов ЗРК С-75. В ходе боевых действий ими было сбито и повреждено несколько самолётов коалиционных сил, в том числе «ганшип» АС-130. Однако в последствии большая часть иракских ЗРК С-75 была подавлена или уничтожена.

Во время вторжения США в 2003г. комплексы не использовались по прямому назначению. В тоже время, было зафиксировано несколько пусков ракет, иракцы пытались их использовать для обстрела наземных целей.

Во время агрессии запада против Ливии, ни одного пуска С-75 не зафиксировано.

Все ливийские комплексы были уничтожены в результате авиаударов, при обстреле с земли или захвачены «повстанцами».

В нашей стране С-75 снят с вооружения в начале 90-х, однако продолжает состоять на вооружении в КНР и ряде других стран.