Авиация и Техника

Локхид F-117 «Найт Хок»

Американский одноместный дозвуковой тактический малозаметный ударный самолёт фирмы Lockheed Martin, предназначенный для скрытного проникновения через систему ПВО противника и атак стратегически важных наземных объектов военной инфраструктуры (ракетные базы, аэродромы, центры управления и связи и т. п.).

Первый полёт совершил 18 июня 1981 года. Произведено 64 единицы, последний серийный экземпляр был поставлен ВВС США в 1990 году.

F-117 достаточно успешно применялся в ряде военных конфликтов. В середине 2008 года самолёты этого типа были полностью сняты с вооружения, преимущественно из-за принятия на вооружение F-22 Raptor.

Официальное название F-117 в ВВС США — «Найт Хок» (Night Hawk — англ. Ночной Ястреб), хотя встречается и слитное написание «Найтхок». Согласно системе обозначений авиатехники в вооружённых силах США, литера F присваивается истребителям. Причина того, почему «Найт Хок» был классифицирован как истребитель и состоял на вооружении истребительных эскадрилий, остаётся неясной; вопреки сложившемуся в популярной культуре образу «истребителя Стелс» (Stealth Fighter), F-117 является тактическим ударным самолётом (бомбардировщиком/штурмовиком) и никогда не предназначался для выполнения истребительных задач. Аналогичная ситуация имела место с тактическим/стратегическим бомбардировщиком F-111, также носившим «истребительное» обозначение.

Конструкция самолёта основана на стелс-технологии. Сам самолёт построен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с V-образным оперением. Совершенно не характерное для дозвуковых самолётов крыло большой стреловидности (67,5°) с острой передней кромкой, очерченный прямыми линиями профиль крыла, гранёный фюзеляж, образованный плоскими трапецевидыми и треугольными панелями расположены таким образом друг относительно друга, чтобы отражать электромагнитные волны в сторону от РЛС противника. Такая форма самолёта, построенного по концепции «плоскостей-отражателей», получила название «фасеточной» (от фр. facette — грань). Расположенные над крылом с обеих сторон фюзеляжа плоские воздухозаборники имеют продольные перегородки из радиопоглощающих материалов. Часть потока холодного воздуха отделяется на входе в воздухозаборники и, минуя двигатели, попадает в экранируемые крылом плоские сопла, имеющие размеры 165 х 25 см, нижние панели которых покрыты теплопоглощающими керамическими плитками, что значительно снижает ИК-заметность самолёта. Самолёт не имеет внешних подвесок, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа.

Контуры щелей, образующихся в местах соединения фонаря кабины с фюзеляжем, створки отсеков шасси и вооружения имеют пилообразную форму, что также обеспечивает эффективное рассеяние электромагнитной энергии и предотвращает её прямое отражение в направлении приёмопередающей антенны РЛС противника

В конструкции самолёта широко применены полимерные композиционные материалы и радиопоглощающие материалы и покрытия. В конструкции планера на долю металлических сплавов приходится только 10 процентов массы. В результате этих мер, эффективная поверхность рассеяния самолёта при облучении его локатором спереди была снижена, по некоторым данным, до 0,025 м², что в несколько десятков раз меньше, чем ЭПР обычных самолётов схожих размеров.

Гранёная форма фюзеляжа и необычный профиль крыла значительно ухудшают аэродинамические характеристики самолёта. В процессе проектирования был достигнут компромисс, при котором требования малой радиолокационной заметности возобладали над требованиями аэродинамики — аэродинамическое качество самолёта равно 4 (это немного лучше, чем у орбитера Спейс шаттл), в результате оказывается невозможным полёт на сверхзвуковой скорости, ограничивается радиус действия, уменьшается боевая нагрузка и манёвренность.

Следует заметить, что, несмотря на расхожее в России мнение, конструкторами F-117 никогда не декларировалась неуязвимость этого самолёта для противника. Во-первых, из-за ухудшенной аэродинамики F-117 был плохо защищён от атак истребителей противника, если бы им удалось его обнаружить. Во-вторых, заложенные в конструкцию идеи могли снизить видимость лишь до определённого предела. Кроме того видимость цели на радаре зависит от расстояния до неё. Например, при налётах на Югославию F-117 был обнаружен радаром P-18 на расстоянии около 50 км и сбит из С-125 с расстояния около 10 км. Это стало возможным во многом благодаря однотипным маршрутам самолётов НАТО, которые удалось вычислить югославским ПВО.

Самолёт управляется при помощи ЭДСУ с четырёхкратным резервированием каналов управления. Поскольку F-117 нестабилен по тангажу и рысканию, используется автоматическая система обеспечения устойчивости. С 1991 года в дополнение к ней устанавливался автомат тяги.

На самолёте не установлена РЛС. За исключением лазера подсветки цели, все системы прицеливания и навигации пассивные. Для наведения используется система ИК-камер, для навигации — инерциальная система и приёмник системы спутниковой навигации. Активных систем РЭБ нет.

Отсек вооружения — двухсекционный, длиной 4,7 м и шириной 1,75 м, с системой выдвигающихся балочных держателей. Типовое вооружение — две управляемые авиационные бомбы GBU-10 или GBU-27 калибром 907 кг. Возможна установка ракет AGM-88 HARM, AGM-65 «Maverick», атомных бомб В-61 или В-83 (по две), бомбы GBU-15 или контейнера BLU-9 для суббоеприпасов. На балку возможна установка рельсовых направляющих для AIM-9 «Sidewinder».

Все серийные самолёты F-117 были выпущены в модификации F-117A. Произведено 64 единицы, последний серийный экземпляр был поставлен ВВС США в 1990 году.

Факт существования самолёта F-117 впервые был официально признан 10 ноября 1988 года, когда Пентагон выпустил пресс-релиз с описанием истории создания самолёта и обнародовал одну ретушированную фотографию[9]. Первый публичный показ двух F-117 состоялся 21 апреля 1990 года. В 1991 году после войны в Персидском заливе «Найт Хок» был продемонстрирован на Парижском авиасалоне.

Поначалу все F-117 находились на вооружении 4450-й тактической группы на авиабазе Тонопа, Невада, Tonopah Test Range Airport. В 1989 году группа вошла в состав 37-го тактического истребительного крыла. В 1992 году все самолёты были переведены на авиабазу Холломэн в 49-е истребительное крыло. Они состояли на вооружении трёх эскадрилий: двух боевых (8-я истребительная «Чёрная овца», 9-я истребительная «Летающие рыцари») и одной учебной (7-я эскадрилья боевой подготовки «Кричащие демоны»).

Пилоты F-117 называли себя «Бандитами» (Bandit). Каждый из 558 «бандитов», когда-либо летавших на «Найт Хоке», имел свой порядковый номер; таким образом, например, бригадный генерал Грегори Фист (Gregory Feest) «Бандит 261» был 261-м пилотом, допущенным к полётам.

За всю историю эксплуатации самолётов F-117, по официальным данным, было потеряно 7 машин (чуть более 10 % от общего числа построенных), в том числе один F-117 был сбит в ходе боевых действий. «Найтхоки» налетали в общей сложности около 220 000 часов, то есть налёт на одну потерю составил около 31 000 часов.

20 апреля 1982 — F-117A (сер. номер 80-0785), подполковник Боб Райденауэр (Bob Ridenhauer) «Бандит 102». Самолёт разбился на взлёте из-за неправильно настроенной на заводе системы управления полётом. Пилот не успел катапультироваться, получил тяжёлые травмы и был списан с лётной работы.

- 11 июля 1986 — F-117A (сер. номер 81-0792), майор Росс Малхэйр (Ross Mulhare) «Бандит 198». Самолёт столкнулся с землёй в районе Бейкерсфилд, Калифорния, во время ночного полёта. Причина — дезориентация пилота, имевшего малый налёт на F-117. Майор Малхэйр погиб.

- 14 октября 1987 — F-117A (сер. номер 83-0815), майор Майкл Стюарт (Michael Stewart) «Бандит 231». Самолёт столкнулся с землёй в районе Тонопы во время ночного полёта. Причина — дезориентация пилота, имевшего малый налёт на F-117. Майор Стюарт погиб.

4 августа 1992 — F-117A (сер. номер 85-0801), капитан Джон Миллз (John Mills) «Бандит 402». Самолёт загорелся во время ночного вылета возле авиабазы Холломэн и взорвался в воздухе. Причина — ошибка наземного технического персонала при обслуживании. Капитан Миллз благополучно катапультировался.

- 10 мая 1995 — F-117A (сер. номер 85-0822), капитан Кеннет Левенс (Kenneth Levens) «Бандит 461». Самолёт столкнулся с землёй в районе Зуни, Нью-Мексико, во время ночного полёта. Предполагаемая причина — дезориентация пилота, имевшего малый налёт на F-117. Капитан Левенс погиб.

- 14 сентября 1997 — F-117A (сер. номер 81-0793), майор Брайан Найт (Bryan Knight) «Бандит 437». Самолёт разрушился в воздухе и врезался в здание во время авиационного шоу в Чесапик, Мэриленд. Авария произошла по технической причине, которая привела к утрате пилотом управления. На земле пострадали 4 человека. Майор Найт благополучно катапультировался.

Боевое применение

- Вторжение США в Панаму (1989)

- Война в Персидском заливе (1991)

- Операция «Лиса пустыни» (1998)

- Война НАТО против Югославии (1999)

- Иракская война (2003)

27 марта 1999 года — F-117A (серийный № 82-0806), подполковник Дэйл Зелко (Dale Zelko). Самолёт сбит в районе деревни Буджановцы в ходе военной операции НАТО против Югославии. Пилот благополучно катапультировался и был эвакуирован поисково-спасательной группой. Согласно сербской версии, F-117 был сбит зенитно-ракетным комплексом С-125 (ракета 5В27Д производства завода им. XX партсъезда (ныне АВИТЕК) 1976 года) 3-й батареи 250-й бригады ПВО (командир батареи — Золтан Дани). Цель была поражена двумя ракетами (первая оторвала крыло, а вторая попала в сам самолёт), через 17 секунд после команды «огонь».

Существовали версии об участии ЗРК «Куб» или истребителей МиГ-29 и МиГ-21: по утверждению некоторых источников, F-117 был сбит истребителем МиГ-29, пилотировавшимся подполковником Гвозденом Дюкичем (в то же время сербская газета «Политика» сообщает, что «Гвозден Дюкич» — это боевой псевдоним, использовавшийся Золтаном Дани в ходе войны). Пилотом F-117 иногда ошибочно указывается капитан Кен Двили, поскольку он летал на этой машине в США и на её фюзеляже было написано его имя.

30 апреля 1999 года еще один F-117A был поврежден зенитно-ракетным комплексом С-125, но сумел вернуться на базу.

ВВС США собирались эксплуатировать F-117 по крайней мере до 2018 года, однако нехватка денег на закупку новых многоцелевых истребителей F-22 заставила их начать процесс снятия «Найт Хока» с вооружения гораздо раньше. Официально об этом было объявлено осенью 2006 года. В том же году была закрыта школа подготовки пилотов F-117, её последний выпуск состоялся 13 октября 2006 года.

Первые десять F-117 были сняты с вооружения в декабре 2006 года. К марту 2008 года ВВС США продолжали эксплуатировать 15 самолётов этого типа. Формально процедура снятия с вооружения завершилась 22 апреля того же года, когда четыре F-117 в последний раз поднялись в воздух, совершив перелёт на авиабазу Тонопа.

Снятые с вооружения самолёты по состоянию на 2014 год находятся на хранении в специальном "хранилище 1000" и поддерживаются в полётопригодном состоянии. В 2016 году Конгресс США принял решение отправить имеющиеся F-117 на авиабазу Дэвис-Монтен в штате Аризона для хранения на открытой площадке.

Тактико-технические характеристики F-117 Найт Хок

Экипаж F-117 Найт Хок

- 1 человек

Размеры F-117 Найт Хок

- Длина самолёта: 20,08 м

- Высота самолёта: 3,78 м

- Размах крыла: 13,2 м

- Площадь крыла: 73 м²

Вес F-117 Найт Хок

- Масса пустого: 13380 кг

- Масса нормальная: 21150 кг

- Масса максимальная: 23815 кг

- Боевая нагрузка: 2270 кг (2500 кг при уменьшении запаса топлива)

- Топливо: 5500 кг

Двигатель F-117 Найт Хок

- Тип двигателя: 2 х ТРДД General Electric F404-F1D2

- Тяга максимальная: 2 x 4850 кгс

Тяговооруженность F-117 Найт Хок

- при нормальной взлётной массе: 0,46

- при максимальной взлётной массе: 0,41

Скорость F-117 Найт Хок

- Максимальная скорость: 993 км/ч (М=0,91)

- Крейсерская скорость: 905 км/ч (М=0,83)

Дальность полета F-117 Найт Хок

- 1720 км

Боевой радиус F-117 Найт Хок

- 860 км

Практический потолок F-117 Найт Хок

- 13700 метров

Максимальная перегрузка F-117 Найт Хок

+6 G

Вооружение F-117 Найт Хок

- боевая нагрузка - 2268 кг.

- УР воздух-земля AGM-88 HARM, AGM-65 Maveric, AGM-137 TSSAM, AGM-154 JSOW, AGM-154 JASSM.

- 2х 907кг бомбы с оптическим наведением GBU-10, GBU-12, GBU-27 Paveway или или BLU-109 c лазерным или ядерные бомбы B-61(100/500 килотонн) или 2 бомбы Mk.84или Mk.61 или GBU-30 (31,32) JDAM

- 2 боеприпаса WCMD.

Сбитый гоблин

27 марта 1999 года американский ударный самолёт F-117 "Найтхок" (сер. номер 82-0806), которым управлял подполковник Дейл Зелко (по ошибке часто указывается имя капитана Кена Двили), был сбит ракетой 5В27Д из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева». ЗРК С-125 находился в распоряжении 3-й батареи 250-й ракетной бригады ВВС и войск ПВО СР Югославии, батареей командовал полковник Золтан Дани.

Летчик катапультировался.Поисковая группа нашла пилота спустя семь часов после сообщения о крушении F-117A: Зелко прятался в укрытии, скрываясь от югославской полиции. Его доставили на авиабазу Авиано в Северной Италии.

ЗРК С-125

Зенитный ракетный комплекс С-125 (Sa-3 «Goa» — по классификации США/НАТО) предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах. Комплекс всепогодный, способен поражать цели на встречных курсах и вдогон, в исключительных случаях обстреливать радиолокационно наблюдаемые наземные и надводные цели. Разработка комплекса была начата в 1956 г. в КБ-1 (ныне «Алмаз»). Генеральный конструктор А. Расплетин. Зенитная управляемая ракета была разработана КБ «Факел», генеральный конструктор П. Грушин.

Испытания комплекса начались в 1961 г., тогда же он был принят на вооружение войск ПВО Советской Армии. В то же время для Военно-Морского Флота были разработаны корабельные варианты комплекса Ml «Волна» (SA-N-1A) и Ml «Волна М» (SA-N-3). Двухступенчатая твердотопливная ракета 5В24 выполнена по нормальной аэродинамической схеме. Управление ее полетом осуществляется с помощью команд, формируемых станцией наведения ракет и передаваемых по радиолинии управления на борт. Ракета имеет твердотопливный стартовый двигатель, время работы которого до сбрасывания — 2,6 с. Маршевый двигатель также твердотопливный, запускается после окончания работы стартового и работает 18,7 с. После сброса стартового ускорителя ракета начинает принимать команды управления для наведения в точку встречи с целью. Первая ступень (стартовый двигатель) представляет собой пороховой реактивный двигатель ПРД-36 (14 пороховых шашек общей массой 280 кг). Двигатель второй ступени представляет собой пороховую шашку весом 125 кг. Боевая часть 4Г90 осколочно-фугасная, с готовыми поражающими элементами весом 60 кг (32 кг — взрывчатое вещество и 22 кг — поражающие элементы). На ракете используется доплеровский радиовзрыватель.

Радиус разлета осколков по целям типа F-4 составляет 12,5 м. Ракета имеет радиовзрыватель, снятие первой ступени предохранения которого осуществляется после того, как ракета удалится на 300 м от пусковой установки. Если ракета не поразила цель, она самоликвидируется.

В 1964 г. на вооружение была принята новая ракета 5В27. Она отличалась от предыдущей конструкцией маршевого двигателя и имела новую более мощную боевую часть 5Б18 массой 72 кг. За счет этого увеличилась скорость ракеты и размеры зоны поражения.

Для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для передачи команд управления на ЗУР служит станция наведения ракет СНР-125, которая работает в 1-диапазоне волн (8.9—9,46 ГГц). Она имеет антенны специальной конфигурации, расположенные таким образом, чтобы уменьшить влияние отражений от земли. Максимальная дальность обнаружения целей составляет 110 км. Ширина диаграммы направленности антенн 12°х1,5°. Антенны имеют устройство механического сканирования луча, что позволяет одновременно осуществлять просмотр определенного участка пространства. СНР позволяет одновременно наводить на цель одну или две ракеты. Для обеспечения возможности работы в условиях помех станция оборудована телевизионной оптической камерой, позволяющей обнаруживать цели на дальностях до 25 км, а также контролировать результаты стрельбы. В составе комплекса используются пусковые установки 5П71 или 5П73. На одной пусковой установке 5П71 размещается 2 ЗУР, на ПУ 5П73 - 4 ЗУР. Время заряжания - 1 мин. Для транспортировки и заряжания ракет используется транспортно-заряжающая машина на базе грузового автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ-131 или ЗиЛ-157 (ранние версии). Характеристики ракеты и боевой части позволяют производить обстрел как наземных, так и надводных радиолокационно наблюдаемых целей.

Для раннего обнаружения целей в состав дивизиона С-125 «Нева» включена двухкоординатная радиолокационная станция кругового обзора П-15 С-диапазона (810—950 МГц). Она имеет две расположенные друг над другом параболические антенны и ширину диаграммы направленности в вертикальной плоскости 5е, а в горизонтальной — 2° Многие дивизионы комплектуются РЛС П-15М, которая отличается тем, что антенна может устанавливаться на вышке высотой от 20 до 30 м. Это повышает дальность обнаружения маловысотных целей. Для определения высоты сопровождаемых целей используется радиолокационный высотомер ПРВ-11, работающий в Е-диапазоне (2,5—2,7 ГГц). Максимальная дальность обнаружения составляет 180 км, максимальная высота обнаружения — 32 км.

Первое боевое применение комплекса зарегистрировано в 1970 г. В Египте для прикрытия зоны Суэцкого канала и других важных административных центров были развернуты 18 дивизионов. До перемирия ООН, заключенного в том же году, с помощью С-125 было сбито 5 самолетов типа «Фантом» F-4A.

Главное боевое испытание комплекс прошел в 1973 г., когда Сирия и Египет использовали большое число комплексов против израильской авиации. К началу войны египтяне имели 146 зенитных ракетных дивизионов, причем примерно третью часть из них составляли С-125. Во время этой войны арабская ПВО израсходовала 2100 ракет С-75, С-125, «Квадрат». Ими были сбиты 46 израильских самолетов, причем 6 из них — комплексом С-125. В ходе войны некоторые комплексы были неповрежденными захвачены израильтянами и переданы американским экспертам для детального изучения.

С 1973 г. С-125 использовался Вооруженными Силами Ирака (во время войны в Персидском заливе 1980—1988 гг.), Сирии (для противовоздушной обороны долины Бекаа), Ливии (для отражения налетов авиации ВМС и ВВС США в 1986 г.), Анголы (для борьбы с южноафриканской авиацией). Комплекс использовался также Вооруженными Силами Ирака во время войны в Персидском заливе 1990—1991 гг.

8 дивизионов С-125 использовались для обороны Белграда при отражении налетов авиации НАТО против Югославии. По сообщению некоторых источников, именно с помощью С-125, оборудованного тепловизором фирмы «Филипс», был сбит "самолет-невидимка" F-117.

ЗРК С-125 экспортировался во многие страны мира: Афганистан, Анголу (3-ЗРК), Алжир (5), Болгарию. Венгрию (6), Вьетнам (40), Египет (55), Йемен (3), Индию (12), Ирак, Корею (8), Кубу (12), Ливию, Мали (3), Мозамбик (3), Перу (2), Польшу, Сирию (40), Танзанию (5), Чехию, Финляндию (3), Эфиопию (8), Югославию (8). На экспорт комплекс поставлялся под названием «Печора».

В России он уже снят с вооружения, однако во многих странах он продолжает оставаться на вооружении.

Модификации ЗРК С-125

Для ПВО СССР

С-125 «Нева» - (1961) базовый комплекс, оснащался ракетами В-600П (5В24) с дальностью до 16 км.

С-125М «Нева-М» - (1970) развитие комплекса с ракетами В-601П (5В27) дальностью до 22 км.

С-125М1 «Нева-М1» - (1978) модернизированный вариант С-125М с улучшенной помехозащищённостью и оснащением ракетами В-601ПД (5В27Д) с возможностью стрельбы вдогон.

Для ВМФ СССР

М-1 «Волна» - (1962) аналог комплекса С-125 «Нева» корабельного базирования.

М-1М «Волна-М» - (1964) аналог комплекса С-125М «Нева-М» с оснащением с ракетами В-601П (5В27).

М-1П «Волна-П» - (1974—1976) модернизированный вариант с улучшением помехозащищённости, систем управления и добавлением телесистемы 9Ш33.

М-1Н «Волна-Н» - (после 1976) дальнейшая модернизация комплекса для борьбы с низколетящими ПКР, оснащался ракетами В-601М.

Экспортные

С-125 «Печора» — экспортный вариант комплекса С-125 «Нева».

С-125М «Печора-М» — экспортный вариант комплекса С-125М «Нева-М».

С-125 Печора-2М — самоходный вариант (поставлен в ряд стран).

Современные модификации

С-125 Печора-2Т — белорусская модификация С-125 разработки НПО «Тетраэдр»;

С-125-2ТМ "ПЕЧОРА-2ТМ — белорусская модификация С-125 разработки НПО «Тетраэдр», 2006 год. Помехозащищённость комплекса обеспечивает работу ЗРК при постановке ему помех мощностью 2700 Вт/МГц (на выходе из антенны постановщика помех) на дальности 100 км от ЗРК, минимальная обнаруживаемая ЭПР цели - 0,02 м², дальность поражения - 35 км.

С-125 Печора-2А — российская модификация С-125 разработки ОАО «ГСКБ „Алмаз-Антей“». Дальность поражения целей - 28 км. Дальность обнаружения цели с ЭПР 2 м² — 100 км. Время работы двигателя - 24 секунды[5]. Помехозащищённость ЗРК: повышена со 100 до 2000 Вт/МГц (мощность активной помехи на выходе из антенны постановщика помех), дальность обнаружения в помехах сокращается в 2 раза. Минимальная ЭПР цели 0,3 м²

С-125 Печора-2М — российская модификация ЗРК разработки ОАО «Оборонительные системы». Минимальная ЭПР цели до 0,1 м²[8], введён комплекс радиотехнической защиты (КРТЗ) от противорадиолокационных ракет (ПРР). В 2007 г. система была проверена на полигоне, при обстреле комплекса ни одна из ПРР не попала в цель. Защита от активных и пассивных помех обеспечивается с помощью введения новой аппаратуры. Масса боевой части увеличена на 50 %, разлёт осколков — в 3,5 раза. Основные характеристики комплекса:

Обзорная РЛС заменена на современную «Каста-2Е2»

- количество ПУ: 8 единиц;

- ведение до 16 воздушных объектов;

- удалённость ПУ от центра управления: до 10 км;

Комплекс получил возможность сопрягаться с удаленными РЛС и вышестоящими КП по телекодовым каналам.Возможна эффективная стрельба по крылатым ракетам и применение как одного радара подсвета и наведения по цели, так и двух (по двум различным целям). Оптическая станция обеспечивает работу не только днём, но и ночью.

Тактико-технические характеристики ЗРК С-125 Печора-2М

- Разработчик: КБ-1 (головной), ОКБ-2 (ракета) и другие

- Главный конструктор: А. А. Расплетин, Ю. Н. Фигуровский, П. Д. Грушин

- Годы разработки: 1956 - 1961

- Принятие на вооружение: 21 июня 1961

- Производитель: Ракета: Завод №32 (Киров).

Дальность поражения ЗРК С-125

- Максимальная дальность, км: 32

- Минимальная дальность, км: 3,5

- Вероятность поражения: 0,51(30км)-0,98(20км)

- Время полета на максимальную дальность: до 4 минут

- Максимальная скорость поражаемых целей (м/с): 1000

- Мин. эпр. (м2): 0,1

- Максимальная высота целей, км: 20

- Минимальная высота целей, км: 0,02

Юнкерс JU-88 в бою

Бомбардировщик Люфтваффе Юнкерс Ju 88 стал одним из наиболее известных самолетов времен Второй мировой войны. С 1937 по 1944 г. в первоначальную конструкцию скоростного бомбардировщика внесли около трёх тысяч изменений, которые привели к созданию 6 базовых конструкций и более 60 модификаций. Наиболее массовой стала модификация бомбардировщика Ju 88А-4, а общее количество всех выпущенных самолетов — более 15100 штук.

Эти требования можно было удовлетворить модернизацией уже выпускаемого в серии бомбардировщика Ju 86, за исключением скорости полета в 500 км/ч. Выпускавшийся в то время немецкий истребитель Мессершмитт Ме-109 модификации «С» развивал скорость 468 км/ч, а лучший советский истребитель того времени И-16 тип 5 — только 454 км/ч.

Поэтому авиаконструкторскому коллективу «Юнкерс» во главе с Эрнстом Цинделем пришлось проектировать совершенно новый самолет. Они использовали наработки, полученные при создании бомбардировщиков Ju-86 и Ju-87. Например, фюзеляж Ju 88 так же, как и у Юнкерс Ju-87 состоял из двух частей, которые изготавливались по отдельности на стапелях с использованием открытой клепки, а затем соединялись вместе заклепками и уголковыми профилями. Такой подход ускорял процесс монтажа фюзеляжа, так как снаружи и внутри половин фюзеляжа могло работать одновременно больше сборщиков.

Производство самолетов Ju 88 в годы Второй мировой войны стало приоритетной задачей для всей германской экономики, поскольку важнейшим фактором пресловутого «блицкрига» была бомбардировочной авиация, ядром которой являлись бомбардировщики Юнкерса Ju 88.

Предусматривалось доведение ежемесячного производства Ju 88 до 300 единиц (из них 50 в виде ремкомплектов). Для выполнения этой сверхзадачи было задействовано 36 основных авиационных и моторостроительных заводов, а также более трех тысяч смежных предприятий. Чувствительные для экономики Германии налёты союзной авиации, а так же отсутствие полноценного снабжения, не позволили выйти на заданный рубеж в 300 самолетов.

За время серийного производства самолетов Ju 88 на них устанавливались двигатели нескольких типов. Первый опытный самолет, поднявшийся в воздух 21 декабря 1936 г., был оснащен двумя DB 600Аа мощностью в 1000 л. с. каждый. Большая часть серийных машин комплектовалась двигателями Jumo 211 различных модификаций мощностью 1200-1400 л. с. Некоторые экземпляры Ju 88 летали также с двигателями DB 801 (1700 л. с.) и Jumo 213 (1750 л. с).

В ходе боевых действий Ju 88 получали современное вооружение. Стрелковое вооружение первой серийной модификации Ju 88А-1 состояло из трех 7,92-мм пулеметов MG 15 с магазинным питанием (общий запас патронов — 1500 штук).

Бомбардировочное вооружение общим весом до 2 тонн размещалось как во внутрифюзеляжных бомбовых отсеках, так и крепилось на бомбодержателях снаружи. На бомбардировщике модификации Ju 88А-5, у которого бомбоотсеки были заняты баками с топливом, бомбы размещались на установленных под консолями крыла четырех бомбодержателях.

При горизонтальном бомбометании использовались прицелы Lotfe 7а, Lotfe 7b, BZG 2L или E, или GV 219d.

Бомбометание с пикирования выполнялось с помощью прицелов BZA 1. Stuvi 5, Revi с12.

Для обеспечения полетов и боевого использования самолета на нем устанавливалось необходимое радиопереговорное, навигационное и прицельное оборудование. На самолётах модификации Ju 88А-5 устанавливались:

бортовая приемно-передающая радиостанция FuGX:

радиопеленгатор PeilG 5;

аппаратура для слепой посадки FuBl 1;

бортовое переговорное устройство EiV.

На созданных на базе Ju 88 ночных истребителях-перехватчиках устанавливались радиолокаторы различных типов, а самолеты-фоторазведчики оснащались автоматическими аэрофотоаппаратами.

Созданный фирмой «Юнкерс» бомбардировщик имел очень хорошие для своего времени характеристики. Например, купленный торговой делегацией СССР в марте 1940 г. вместе с другими образцами немецкой авиационной техники Ju 88А-1 на испытаниях в Советском Союзе развивал с полетным весом 10350 кг максимальную скорость у земли 365 км/ч, а на высоте 5600 м — 445 км/ч. Высоту 5000 м этот бомбардировщик набирал за 18 минут.

Технические данные Ju 88А-5

Экипаж: 4 человека

Максимальная взлетная масса: 13000 кг

Размеры длина х высота х размах крыла: 14,36 х 4,85 х 20,08 м

Силовая установка, количество двигателей х мощность: 2 х 1200 л. с.

Максимальная скорость полета на высоте 5500 м.: 440 км/ч

Скороподъемность: 9,2 м/с

Практический потолок:. 8230 м

Дальность полета: 2730 км

Вооружение: 4 х 7,92-мм пулемета MG-15

Максимальная бомбовая нагрузка: 2000 кг

Кабина экипажа — единственное место на самолете, где установлена броневая защита. Размещенное в кабине оборонительное вооружение позволяю обстреливать практически все пространство вокруг самолета;

Задняя огневая точка оснащалась 7,92-мм пулеметом MG 15;

Цельнометаллический фюзеляж имел высокотехнологичную конструкцию, что существенно облегчало крупносерийное производство самолета;

Хвостовое оперение выполнено однокилевым, угол установки стабилизатора изменялся в полете;

Хвостовое колесо в полете убираюсь в фюзеляж;

Цельнометаллическое крыло полукессонного типа состояло из двух консолей. которые крепились непосредственно к фюзеляжу.

К силовым элементам крыла присоединялись мотогондолы, вдоль носка крыла проходил канал, по которому подавался горячий воздух для предотвращения обледенения крыла;

Запас топлива для двигателей размещался в четырех крыльевых и двух фюзеляжных защищенных баках;

У штурмана-бомбардира устанавливались бомбардировочные прицелы и вооружение для защиты от атак с передней полусферы.

сентябрю 1939 г. люфтваффе получили несколько десятков Ju 88А-0 и А-1, которыми укомплектовали группу I/KG 30, но в кампании против Польши она не участвовала. Первый боевой вылет состоялся 26 сентября, когда 4 Ju 88А атаковали английскую эскадру в Северном море, добившись одного попадания в линейный крейсер «Худ» (бомба не взорвалась). 16-17 октября «юнкерсы» бомбили британские военно-морские базы Фёрт-оф-Форт и Скапа-Флоу. К январю 1940 г. эскадра KG 30 была развернута до полного состава (3 группы) и полностью вооружена Ju 88А. Первой крупной операцией с их участием стал захват Дании и Норвегии. К началу операции «Везерюбунг» в KG 30 было 84 Ju 88А (из них только 47 исправных). 10 апреля совместно с Хейнкелями Не-111 они атаковали британские корабли у Бергена, потопив один эсминец и повредив 3 крейсера. Со второй половины апреля эскадра базировалась в Норвегии.

К началу блицкрига на Западе Ju 88А успели перевооружить 2 группы эскадры KG 51 (на 10 мая 1940 г. — 75 самолетов, из них 40 исправных), начали перевооружение одной группы из инструкторской эскадры LG 1. В общей сложности в бой на Западном фронте бросили более 130 Ju 88А. Они наносили удары, главным образом, по объектам железнодорожной сети Франции, а также вражеским кораблям и судам. 17 июня самолеты KG 30 потопили транспорт (бывший океанский лайнер) «Ланкастриа», на котором погибло 5800 чел. При этом потери были довольно высокими, а экипажи нелестно отзывались о новом бомбардировщике. Ряд частей пришлось отвести с фронта для переформирования.

По-настоящему массированным стало применение Ju 88А в ходе «битвы за Англию». К началу операции «Адлертаг» такие самолеты эксплуатировались в эскадрах KG 30, KG 51, KG 54, LG 1 (в ней ещё оставалось некоторое количество Не 111) и группе KGr 806, предназначенной для действий по морским целям. Всего люфтваффе располагали 533 Юнкерса Ju 88А (330 исправных) — включая самолеты четырех разведывательных отрядов, вооруженных Ju 88D и двух таких же отрядов, получивших в качестве временной меры Ju 88А-5. Действия над Британией зачастую вели к ощутимым потерям. 12 августа 1940 г. около 100 самолетов KG 51 вылетели для бомбежки верфей в Портсмуте и РЛС на о. Уайт. На свои аэродромы не вернулось 13 Ju 88А, а почти все уцелевшие машины привезли пробоины от огня зениток и истребителей. В тот же день 50 Юнкерсов Ju 88A из KG 30 без истребительного сопровождения совершили налет на аэродром Дриффилд. 7 «юнкерсов» стали жертвами британских истребителей. В общей сложности с 8 по 23 августа было потеряно 105 Ju 88А. В последующие месяцы потери удалось резко сократить благодаря переходу к ночным операциям и действиям небольшими группами бомбардировщиков в сложных метеоусловиях. Поставки от промышленности перекрывали потери, что позволило приступить к перевооружению новых эскадр. По состоянию на 1 января 1941 г. на Ju 88А летала 21 группа (567 самолетов, из них только 260 боеспособных).

В январе 1941 г. Ju 88А-5 дебютировал на Средиземном море — для операций против Мальты направили группы I и II/LG 1, а в апреле к ним присоединилась IN/KG 30, вооруженная Ju 88А-6. В операции «Марита» против Югославии и Греции в апреле 1940 г. участвовали 5 групп Ju 88А. В первый день кампании, 6 апреля 1941 г., они бомбили Белград, а затем наносили удары по другим городам балканских государств. Потери были относительно невелики и обуславливались, главным образом, небоевыми причинами.

На Западе весной 1941 г. оставалась единственная группа с Junkers Ju 88А — II/KG 30, главной задачей которой была борьба с конвоями у берегов Британии. Основным ТВД для «юнкерсов» в первой половине 1941 г. становится Средиземноморье. Группы I, II/LG 1, а также III/KG 30 в мае 1941 г. поддерживали операцию «Меркурий» — десант на о. Крит. Группа III/LG 1 воевала в Северной Африке. Серьезные успехи британских войск в Ливии на рубеже 1941/1942 гг. вынудили перебросить в Средиземноморье с Восточного фронта 2-й авиакорпус, в составе которого было около 100 Ju 88А-4 (5 групп). После стабилизации ситуации в Северной Африке эти силы вновь были брошены против Мальты. Западный же ТВД оставался второстепенным: группу II/KG 30 вскоре после начала войны с СССР передислоцировали в Северную Норвегию, и над Атлантикой в 1942 г. действовали лишь 2 группы Ju 88А — KGr 106 и KGr 506. Помимо операций против вражеского судоходства они обеспечивали действия германского флота, в частности, прикрывали выход в океан подлодок и их возвращение на базы.

При подготовке к операции «Барбаросса» люфтваффе сосредоточили у границ СССР большинство частей, вооруженных Ju 88А — 16 групп и 1 отряд. Они имелись во всех четырех воздушных флотах, участвовавших в операции: в 1-м ВФ (группа армий «Север») -8 групп, во 2-м («Центр») — 2, 4-м («Юг») -5. В 5-м ВФ (в Норвегии) был лишь отряд 6./KG 30 с 10 Ju 88А, а в подчинении авиационного командования «Остзее» -группа KGr 806 (30 самолетов). В общей сложности действовавшие против СССР имели в своем составе 471 Ju 88А (430 исправных) — более половины всех бомбардировщиков, выделенных для операции «Барбаросса». В первый день войны самолеты действовали преимущественно по советским аэродромам, нанося удары с применением 2-кг осколочных бомб. Потери оказались весьма значительны — 33 самолета, причем 15 из них лишилась эскадра KG 51, действовавшая в составе 4-го ВФ и летавшая на машинах новейшей модификации Ju 88А-4. Впоследствии бомбардировочные группы переключились на поддержку наступающих частей вермахта. При этом типичным вариантом боевой нагрузки считались 50-кг бомбы в бомбоотсеке и 2-4 250-кг бомбы на внешней подвеске. Боеприпасы более крупного калибра применялись изредка. Например, 28 июня 1941 г. 6 Ju 88А сбросили 1800-кг бомбы на Брестскую крепость. В налетах на Москву, осуществлявшихся с 22 июля, главную роль играли Хейнкель Не 111Н, но привлекались и «юнкерсы» — в т.ч. Ju 88А-6 с устройствами для прорыва аэростатных заграждений.

К октябрю 1941 г. группы Ju 88А на Восточном фронте понесли значительные потери, как правило, превышавшие их первоначальную численность. Поздней осенью большинство групп «юнкерсов» вывели в Западную Европу и Средиземноморье. Те же, что остались, использовались в качестве средства быстрого реагирования, перебрасываясь на различные участки фронта. Весной 1942 г. части Ju 88А на Восточном фронте вновь были усилены. В частности, в составе 4-го ВФ сосредоточили 7 групп таких самолетов (целиком эскадры KG 51 и KG 76, а также группа I/KG 77). Они действовали в районе Керчи, под Харьковом, у Севастополя. На противоположном фланге фронта, в Норвегии, сосредоточили эскадру KG 30, наносившую удары по морским конвоям, следовавшим в СССР. В Евпатории базировалась прибывшая из Средиземноморья группа III/LG 1, работавшая по морским целям в Черном море.

К лету 1942 г. практически все группы «юнкерсов», действовавшие против СССР, были перевооружены машинами модификации Ju 88А-4. С августа главной целью люфтваффе стал Сталинград, систематически подвергавшийся массированным налетам. Однако к моменту решающих боев поздней осенью и зимой 1942 г. на всем Восточном фронте оставалось всего 2 группы Ju 88А — остальные части пришлось вывести на отдых из-за потери боеспособности или перебросить на Средиземноморский ТВД из-за обострения обстановки в Северной Африке. К началу операции «Цитадель» в июле 1943 г. удалось восстановить боеспособность многих частей. На Курской дуге сосредоточили 5 групп Ju 88А (более 200 самолетов). Основные их усилия были сосредоточены на поле боя — Ju 88А совместно со «штуками» и штурмовиками пытались «протолкнуть» свои войска через советскую оборону, а затем — сдержать советское контрнаступление. На Курской дуге прошли испытания во фронтовых условиях и штурмовики Ju 88Р. Опыт оказался неудачным — двухмоторные самолеты были слишком уязвимы для советских истребителей и зениток, и в дальнейшем в боях Ju 88Р не применялся. В большом количестве Ju 88А участвовали в боях на р. Миус, где пытались ликвидировать начавшийся прорыв Южного фронта. Но в 1944 г. в германской бомбардировочной авиации наметился кризис — промышленность уже не покрывала убыли бомбардировщиков, поскольку подавляющее большинство Ju 88 строились теперь в варианте ночного истребителя. На Ju 88А на Восточном фронте до конца войны воевал только отряд 14./KG 3.

С июня 1943 г. начались поставки в строевые части самолетов Ju 88S. Они поступали в эскадру KG 6, совершавшую налеты на Англию, позже попали и в ряд других частей.

Эскадра LG 1 до июня 1944 г. воевала в Италии, после чего была переведена в Бельгию для противодействия высадке союзников в Нормандии. KG 1, также воевавшую в Италии, летом 1944 г. пришлось расформировать. Вплоть до капитуляции действовала по морским целям дислоцировавшаяся в Норвегии эскадра KG 26. К началу 1945 г. помимо этой эскадры бомбардировщики Ju 88 оставались только в LG 1 и остатках KG 66 (последняя применяла Ju 88 в качестве составных самолетов-снарядов — «Мистелей»).

Первые истребители Ju 88С поступили в отряд «церштереров» Z/KG 30, дислоцированный в Норвегии. Уже летом 1940 г. их перевели в эскадру ночных истребителей NJG 1, занимавшуюся борьбой с английскими бомбардировщиками, в том числе и с применением тактики «интрудеров» (перехвата самолетов у вражеских аэродромов на взлете и посадке). С сентября 1940 г. Ju 88С были сосредоточены в группе I/NJG 2, длительное время являвшейся единственной частью, летавшей на таких самолетах. Разворачивание серийного производства Ju 88С-6 позволило в 1942 г. перевооружить ещё 2 группы эскадры NJG 2. Все три группы направили на Средиземноморский ТВД. Помимо этого, к ноябрю 1942 г. была сформирована группа V/KG 40 (с октября 1943 г. — I/ZG 1), также вооруженная Ju 88С-6. Она дислоцировалась во Франции и действовала на коммуникациях союзников в Атлантическом океане. На Восточном фронте в нескольких бомбардировочных эскадрах весной 1943 г. были созданы отряды «церштереров», получившие Ju 88С-6. Их главной задачей стали действия на железнодорожных магистралях.

С середины 1943 г. все больше Ju 88С-6, оборудованных РЛС, направлялись в систему ПВО рейха. Ими вооружили группу IV/NJG 3, а также отряды в составе некоторых других групп. К концу года имелось уже 6 групп ночных истребителей, полностью укомплектованных Ju 88С-6, ставших важнейшим элементом системы ПВО. В декабре 1943 г. состоялся боевой дебют Ju 88G-1. С начала 1944 г. производство бомбардировочных модификаций «восемьдесят восьмого» практически прекратилось, и промышленность во все больших количествах выпускала истребительные варианты. Ju 88G во многих группах заменили Bf 110, уже не отвечающие требованиям к ночному истребителю. К январю 1945 г. Ju 88G стал самым массовым ночным истребителем — ими полностью были вооружены 13 групп, а ещё 7 — частично. Но к тому времени активность ночных истребительных частей была в значительной мере парализована из-за перманентной нехватки топлива. Тем не менее, изредка их самолеты привлекались даже к наступательным действиям. Последняя такая операция состоялась в ночь на 4 марта 1945 г., когда 142 самолета Ju 88G-1 и G-6 вылетели для перехвата вражеских бомбардировщиков над британскими аэродромами. Удалось уничтожить 35 четырехмоторных бомбардировщиков, но и собственные потери были значительными — 30 «юнкерсов».

В конце войны Ju 88 применялись в качестве составных ударных самолетов — «Мистелей», состоявших из начиненного взрывчаткой бомбардировщика и истребителя FW 190А, установленного сверху Ju 88. Пилот «фокке-вульфа» выводил «Мистель» на цель, после чего отцеплялся от бомбардировщика, и тот поражал объект. В общей сложности в этот вариант переоборудовали до 250 Ju 88, но далеко не все из них успели применить в боях. Специально для применения «Мистелей» сформировали группу II/KG 200. 9 марта 1945 г. её самолеты нанесли первый удар по мостам на Нейсе. Впоследствии «Мистели» применялись для ударов по мостам на Рейне и другим целям, а помимо II/KG 200 их использовала также группа KG 30.

Ju 88 довольно широко экспортировался. Первым покупателем стал Советский Союз, куда в 1940 г. поставили для испытаний три Ju 88А.

ВВС Румынии начали получать Ju 88А и D весной 1943 г. Первые 25 Ju 88А-4 поступили на вооружение 6-й бомбардировочной авиагруппы, с июня 1943 г. участвовавшей в боях над Азовским морем. В течение месяца группа потеряла 8 самолетов, ещё 6 получили повреждения. В начале августа её отвели в Румынию, где перевооружили пикировщиками Ju 87D. Двухмоторные машины передали в 5-ю авиагруппу, участвовавшую с середины августа 1943 г. в боях на р. Миус, а затем на территории Украины и Молдавии. В общей сложности Румыния получила более 80 Ju 88А-4 и 20 Ju 88D-1 (последние эксплуатировались во 2-й разведывательной АЭ). После перехода Румынии на сторону антигитлеровской коалиции уцелевшие «юнкерсы» участвовали в боях против вермахта. Постепенно из-за потерь и списания по износу 5-ю группу свернули в эскадрилью, а позже 5 последних Ju 88А-4 передали во 2-ю РАЗ (она сохраняла 4 Ju 88D-1). Последние боевые вылеты румынские «юнкерсы» выполнили 10-12 мая против остатков армии Власова.

Венгерские ВВС с конца 1942 г. получили в общей сложности до 100 Ju 88А и D. Вооруженная такими самолетами 102/1 бомбардировочная АЭ принимала участие в Курской битве, а затем в боях на территории Украины. Последние боевые вылеты венгерских Ju 88А состоялись в июне 1944 г.

Финляндии весной 1943 г. поставили 24 Ju 88А-4 (правда, один из них был потерян при перегонке). Самолеты поступили в группу PLelv 44 и с августа 1943 г. участвовали в боях в районе Финского залива. К началу решающего советского наступления в июне 1944 г. группа располагала 14 «юнкерсами». Они поддерживали отступающие финские войска в Карелии, а с сентября 1944 г., после подписания перемирия, бомбили отступавшие из Финляндии немецкие войска.

31 Ju 88А летом 1943 г. передали Италии, но после капитуляции этой страны «юнкерсы» были забраны немцами обратно.

Во Франции брошенные на территории страны Ju 88А-4 (в общей сложности 22 машины) поступили на вооружение сформированной в сентябре 1944 г. бомбардировочной группы GB 1/31. С октября 1944 г. до конца апреля 1945 г. она участвовала в боях против вермахта. Боевые потери составили 2 машины, небоевые — 4. После войны уцелевшие Ju 88А-4 применялись в учебных целях до начала 50-х гг. 4-5 самолетов в торпедоносном варианте получила морская авиация, имелись «юнкерсы» и в группе GB 1/81 в Тунисе.

Сохранявшая нейтралитет Испания исправно интернировала немецкие самолеты, совершавшие вынужденные посадки на её территории. Благодаря этому ВВС страны обзавелись добрым десятком Ju 88 — главным образом, разведывательных модификаций. Кроме того, в декабре 1943 г. в Германии было куплено 10 Ju 88А-4, а впоследствии — ещё 18 таких самолетов (5 из них в состав ВВС не вводились, а были разобраны на запчасти). Ju 88 служили в Испании до 1957 г. (в 13-м БАП).

Юнкерс Ю-88 с полным правом может считаться лучшим среди массовых двухмоторных бомбардировщиков люфтваффе — и одним из лучших в своем классе самолетов Второй мировой войны. Уступая самолетам противника в отдельных параметрах, в комплексе он был вполне на высоте и успешно применялся в качестве дневного бомбардировщика (в т.ч. пикирующего) и торпедоносца вплоть до середины 1944 г. Однако с переходом господства в воздухе к противнику уделом для Ju 88 стали ночные налеты.

Весьма широкое применение нашли истребительные варианты Ju 88. Если первый из них, Ju 88С, стал своего рода паллиативом, то Ju 88G, задуманный как тяжелый «наступательный» истребитель-«церштерер», стал в итоге лучшим немецким ночным истребителем — «оборонительным» самолетом. На завершающем этапе войны он оттеснил далеко на второй план своего предшественника — Bf 110, а новый «ночник» Хейнкель Не 219 так и не смог составить ему конкуренцию.

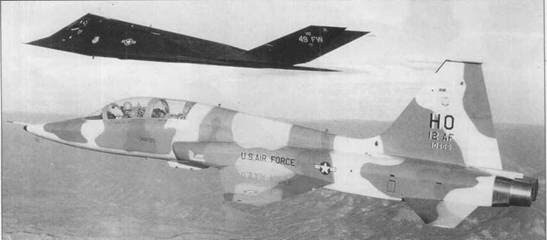

Американский вдоводел

Война в Корее в очередной раз наглядно продемонстрировала и без того очевидную истину. Для обеспечения превосходства над противником военная техника должна не только иметь лучшие характеристики. Зачастую необходимо использовать новые технологии и новые решения. Без этого вряд ли удастся добиться успеха. В контексте авиации начала пятидесятых годов прошлого века это означало большие скорости и высоты полета, а также лучшую маневренность. Надо заметить, в то время авиация только-только начала осваивать сверхзвуковые скорости и диапазон скоростей М>1 был скорее загадочной новинкой, нежели привычной «обстановкой». Именно штурмовать большую скорость в начале 50-х надумали инженеры компании Lockheed. По их задумке, новый самолет должен был в два раза обгонять звук и, как потом окажется, весь проект будет подчинен именно этой цели.

Идея создания двухмахового истребителя была предложена главой локхидовского отдела по секретным разработкам Кларенсом «Келли» Джонсоном еще в начале 1950 года. Однако в то время будущий отдел Skunk Works – это название появится лет через десять – был занят другими проектами и новый истребитель начали создавать только через полтора года. Дело в том, что поначалу идея Джонсона казалась руководству и военным слишком смелой. Но к середине Корейской войны стало понятно, что на имеющейся технике больше не повоюешь и истребительная авиация просто обязана менять свой облик. В то же время, команде Джонсона не запретили проводить исследования на предмет перспектив истребителей. Позже это благоприятно сказалось на сроках воплощения концепции.

Погоня за скоростью обусловила ряд основных особенностей конструкции самолета L-246 (таким было обозначение проекта в конструкторском бюро). Для достижения скорости в M=2 конструкторы «Локхида» одновременно стали воплощать две идеи. Первая касалась установки двигателя максимально возможной мощности, а вторая подразумевала обеспечение минимального сопротивления планера. Поскольку создание двигателя для двухмахового L-246 не входило в обязанности конструкторской группы Келли Джонсона, мы пока остановимся только на аэродинамической и весовой стороне проекта. Как в первые годы авиации, конструкция L-246 делалась максимально легкой, естественно, без потери прочности. Похожим образом старались сделать и внешние обводы самолета. Так, на поверхности фюзеляжа и крыльев конструкторы постарались оставить только минимально необходимое количество технических лючков и т.д. Более крупные агрегаты, такие как фюзеляж, крыло или хвостовое оперение, делались в виде своеобразного компромисса между минимальным сопротивлением и эффективной работой. Поэтому крыло нового истребителя в итоге оказалось непривычно малым. Впоследствии это приведет к появлению прозвища «The missile with a man in it» («Ракета с человеком внутри»).

Надо заметить, подобный подход к аэродинамике самолета не стал исключительно положительным. Да, скоростной потенциал истребителя стал гораздо выше, чем у «традиционных» для того времени самолетов. Но высокая максимальная скорость плохо сказалась на маневренности. Правда, заказчик в лице ВВС США был не против. Предполагалось, что L-246 станет перехватчиком в классическом понимании этого термина. Он будет взлетать, быстро выходить в район перехвата, быстро атаковать цель и возвращаться на базу. Маневренный воздушный бой в эту концепцию входил исключительно в качестве небольшого и далеко не основного дополнения. Так что военные не возмущались по поводу специфических характеристик создаваемого самолета.

Сравнительно плохие маневренные качества L-246 имели несколько причин. Главная из них касалась крыла. Несколько экспериментальных самолетов серии «X» и ряд испытаний в NACA к началу создания нового истребителя позволили выяснить особенности полета со скоростью, в два раза превышающей скорость звука. Среди прочего, на таких скоростях теряло эффективность стреловидное крыло. Более удобными и перспективными выглядели треугольные или трапециевидные плоскости. Большие скорости также требовали еще более тонкого крыла, чем раньше. В итоге конструкторы «Локхида» остановились на трапециевидном крыле с удлинением около 2,45 и тончайшим для того времени профилем – всего 3,4%. Малая толщина крыла привела к тому, что радиус кривизны носка крыла не превышал 0,5 миллиметра. Все это требовало новых материалов и новых технологий, способных обеспечить должную точность изготовления деталей. Впоследствии техникам строевых частей приходилось даже накрывать крылья самолетов F-104 специально изготовленными брезентовыми чехлами с мягкими вставками. Без них запросто можно было повредить кромку крыла и даже получить травму. Однако тонкое крыло малого удлинения эффективно только на высоких скоростях. Для обеспечения нормальных взлетно-посадочных характеристик Джонсону сотоварищи пришлось оборудовать крыло отклоняемыми носками по всей длине и щелевыми закрылками большой площади.

Экономия объемов фюзеляжа потребовала от инженеров оснастить F-104 Т-образным хвостовым оперением. Других способов дать самолету цельноповоротный стабилизатор просто не было. Стоит отметить тот факт, что эффективность стабилизатора, выполнявшего функции руля высоты, была достаточной для парирования момента на пикирование, который возникает в трансзвуковом диапазоне скоростей. Одновременно с этим склонность к пикированию в некоторой мере компенсировалась высокой тяговооруженностью – самолет мог быстро «проскочить» через опасный диапазон скоростей и далее лететь более стабильно. Руль направления разместили в задней части киля. По своим размерам он не представлял чего-либо примечательного.

В качестве силовой установки для будущего F-104 был выбран двигатель General Electric J79-GE-3. Этот форсированный турбореактивный двигатель создавался одновременно с самолетом. Расчетная тяга ТРД превышала 4500 кгс, что в сочетании с расчетной взлетной массой истребителя порядка десяти тонн давало достаточно неплохую тяговооруженность. Разработка двигателя шла достаточно трудно, из-за чего в ходе испытаний самолета возникло несколько проблем, но о них немного позже.

Вооружение проекта L-246 имело в своем составе одну шестиствольную автоматическую пушку M61 Vulcan и два узла для подвески управляемых ракет. Подразумевалось, что двух ракет будет достаточно для перехвата самолетов противника. По современным меркам этого мало, но в начале 50-х посчитали, что две ракеты и двухмаховая скорость вполне приемлемы для перспективного перехватчика. В конце концов, пушка «Вулкан» имела огромную для того времени скорострельность в четыре тысячи выстрелов в минуту. В свете отсутствия достойных серийных ракет «воздух-воздух» сочетание всего двух управляемых боеприпасов и скорострельной пушки выглядело наилучшим решением с заделом на несколько лет вперед.

Наконец, в соответствии с последними требованиями к безопасности авиационной техники, команда Джонсона предусмотрела на L-246 катапультное кресло. Поскольку облик средств спасения в 50-х годах еще не был отработан, выброс кресла с летчиком происходил не вверх, как принято сейчас, а вниз. Такой способ спасения пилота был выбран по нескольким причинам. Во-первых, катапультирование вниз было проще в техническом плане; во-вторых, по причине невозможности столкновения кресла с хвостовым оперением можно было уменьшить скорость выброса, а в-третьих, летчик почти не рисковал получить компрессионную травму позвоночника. Только все три плюса компенсировались довольно серьезными минусами. Так, при отстреле кресла вниз пилот испытывал немалую отрицательную перегрузку, что само по себе далеко не полезно для здоровья и самочувствия. Кроме того, перед раскрытием парашюта кресло с летчиком теряло не менее 400-450 метров высоты. Таким образом, на взлете или при посадке серьезная авария ставила пилота перед непростым выбором: катапультироваться и быть «выстреленным» в землю либо упасть вместе с самолетом. И хорошо, если была возможность спланировать и жестко сесть на брюхо...

Строевые летчики вряд ли бы одобрили такую особенность системы спасения. Но военное руководство США, видя результаты воздушных боев над Кореей, больше внимания уделяло летным характеристикам и тактическим преимуществам нового самолета, нежели катапультированию летчика. Осенью 52-го проект L-246 был одобрен комиссией ВВС и 12 марта 1953 года от Lockheed потребовали построить два опытных экземпляра истребителя XF-104. Вместе с армейским обозначением новый самолет получил и собственное имя – Starfighter («Звездный боец»). На сборку первых двух экземпляров теперь уже F-104 ушло менее года. При этом еще до начала испытаний Пентагон – по-видимому, оценив перспективы истребителя – сделал заказ на еще 17 предсерийных самолетов YF-104 и шести серийных F-104 версии «А». В целом, господа из Пентагона относились к проекту с большим оптимизмом. К примеру, планировалось, что первые «Старфайтеры» пойдут в войска уже в 59-м году. В компании Lockheed этот оптимизм не разделяли. Проблемы начались еще на стадии сборки опытных экземпляров. Когда первый XF-104 был в достаточно высокой степени готовности, выяснилось, что «Дженерал Электрик» не успевают доделать новый двигатель к ранее оговоренному сроку. Поскольку в «Локхид» не хотели срывать сроки, пусть даже и по чужой вине, в срочном порядке пришлось переделывать конструкцию опытных самолетов для установки двигателей Armstrong Siddeley Sapphire. Он имел немного более низкие характеристики, чем J79-GE-3, но выбирать было почти не из чего.

До конца 1957 года 52 построенных самолета использовались в ходе испытаний на базе Эдвардс. Первоначальные планы о начале поставок в 56-м году были сорваны, но даже через год после этого срока истребитель все еще не был готов. Особенности управления, вооружение и эксплуатационные показатели F-104 уже не в полной мере устраивали военных. В результате Starfighter перестал рассматриваться в качестве основного перехватчика на ближайшие несколько лет. Теперь он стал только лишь временной мерой в ожидании F-106 Delta Dart. В конце зимы 57-го Пентагон отказался от закупки разведывательного RF-104. Заказ на F-104, в свою очередь, сократился до 146 машин. О старых планах на 650-700 машин уже не вспоминали.

26 января 1958 года можно считать началом карьеры «Старфайтера». В этот день состоялась торжественная церемония передачи первых строевых самолетов 83-й эскадрилье ПВО. Летчики отнеслись к новой технике с энтузиазмом. Правда, вскоре оптимизм пропал: в течение пары месяцев было потеряно полдесятка машин. F-104 оказался слишком строгим даже для опытных военных летчиков. Причем, как отмечали те, кому посчастливилось не разбиться вместе с самолетом, Starfighter никак не «предупреждал» о неправильном пилотировании. Он сразу же сваливался в штопор. Из-за аварий в 58-й эскадрилье с апреля по июнь 58-го года полеты на F-104 были приостановлены. Тем не менее, производство новых самолетов продолжалось и они по-прежнему уходили в части. В прочих соединениях освоение нового самолета тоже было далеко не простым. Истребители регулярно бились и порой уносили жизни пилотов. Вероятность гибели летчика увеличивала и катапульта. Поскольку переделывать ее было уже поздно, летчикам при полетах на малой высоте рекомендовалось перевернуть самолет «кверху брюхом» и катапультироваться. Само собой, не всегда была возможность проделать этот маневр.

Армейские острословы быстро придумали «Старфайтеру» новые прозвища. На разных базах F-104 стали называть то «Летающим гробом» («Flying Coffin»), то «Оставляющим вдов» («Widowmaker»). На этом фоне кличка «Беременная булавка» («The Pregnant Hatpin») выглядела не так уж обидно. А тем временем фирма «Локхид» предлагала новые варианты использования и оснащения самолета. К примеру, была начата разработка ракеты «воздух-воздух» с ядерной боевой частью. Однако ракета с килотонной боеголовкой не позволяла подвешивать ее на крылья. Под фюзеляжем «Старфайтера» она сильно мешала на взлете и не позволяла садиться, не сбросив ее. Зато были созданы и серийно производились несколько модификаций истребителя:

- F-104A. Базовая версия;

- F-104B. Учебный двухместный истребитель. За исключением дополнительной кабины и некоторой электроники аналогичен варианту «А»;

- F-104C. Представляет собой базовый «Старфайтер» с новым двигателем GE J79-GE-7, новой прицельной аппаратурой и подфюзеляжным пилоном для подвески вооружений;

- F-104D. Модернизированный учебный F-104B;

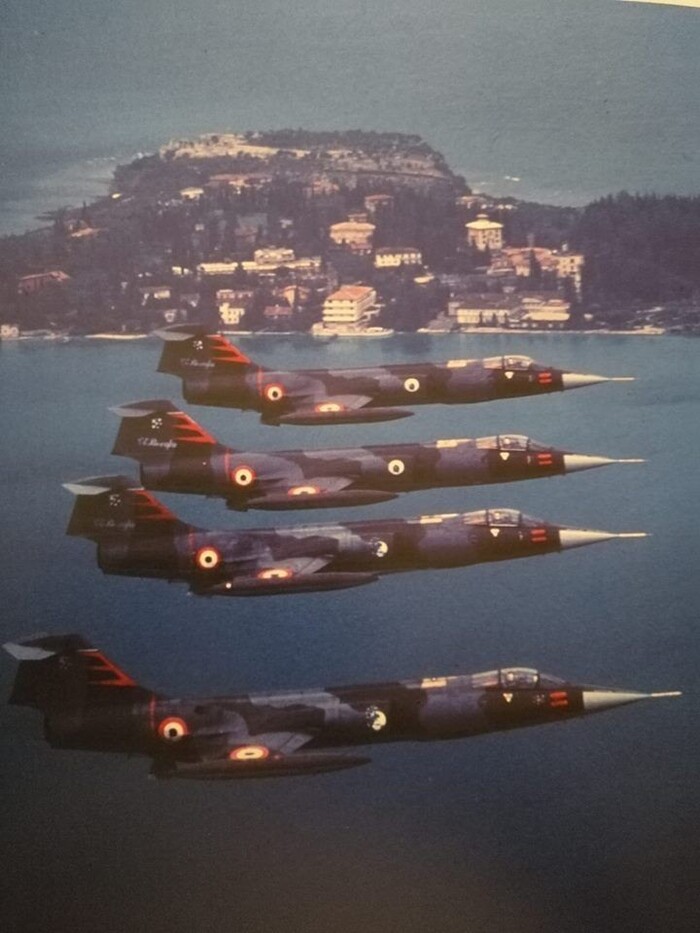

- F-104G, F-104J, F-104S – экспортные варианты F-104A, предназначенные для поставок в Германию, Японию и Италию соответственно. Друг от друга и от исходного истребителя отличаются составом бортового оборудования.

В середние 60-х годов перспективы «Старфайтера» были достаточно понятными. Поэтому на 22 серийных самолетах были демонтированы некоторые части БРЭО, а взамен их установлены телекамеры и аппаратура дистанционного управления. Под индексом QF-104 эти самолеты использовались на испытаниях зенитных ракет в качестве радиоуправляемых мишеней.

Несмотря на то, что F-104 дослужили до самой Вьетнамской войны, особых успехов в бою они не имели. В 1965 году 476-е крыло было отправлено в Южный Вьетнам. По имеющимся данным, там были F-104C с возможностью атаки наземных целей. Подробности применения никогда не публиковались, из чего часто делается вывод об отсутствии каких-либо успехов. Пару месяцев американские летчики поработали во Вьетнаме, после чего их перевели на Тайвань работать в ПВО острова. 20 сентября один из F-104 случайно (по официальной американской версии) вошел в воздушное пространство КНР, где был сбит китайским МиГ-19. Американский пилот погиб.

В то время, когда 476-е крыло работало на Тайване, модификации F-104A и F-104B начали сниматься с вооружения. Их работу теперь доверяли вариантам «C» и «D» соответственно. Именно на этих самолетах летала та часть 476-го крыла, которую в 66-м снова отправили во Вьетнам. Базировавшиеся в Таиланде самолеты использовались для прикрытия самолётов дальнего радиолокационного обнаружения ЕС-121 непосредственной поддержки войск и разведки (в том числе над Лаосом). Боёв с северовьетнамскими истребителями не было, но один самолёт, непреднамеренно оказавшийся в воздушном пространстве Китая, был сбит 20 сентября 1965 в поединке с китайским J-6, пилот погиб. Поиски обломков также закончились трагедией: вылетевшая пара других «Старфайтеров» сталкивается в воздухе между собой и разбивается. Неделю спустя огнём с земли был сбит ещё один F-104C, пилот погиб. После этого оставшиеся самолёты отозвали обратно на авиабазу Джордж в США. Всего за войну было потеряно 14 «Старфайтеров».

Самолеты 476-го авиакрыла были последними F-104 в США. За несколько лет эксплуатации из почти трехсот серийных F-104 была потеряна четверть. Погибло два десятка летчиков. В 1966 году серийное производство для собственных нужд было прекращено.

Вскоре после начала полноценного серийного производства самолета F-104A новым истребителем заинтересовалась Канада. По запросу официальной Оттавы на «Локхиде» начали работы над переделкой самолета под канадские нужды. Первоначальный контракт Канады и «Локхида» подразумевал строительство опытных машин и серии из 38 истребителей. Далее производство было развернуто в Канаде. Для собственных нужд эта страна собрала 200 истребителей и еще 140 было продано в третьи страны.

С 1962 года в немецкие части стали поступать первые F-104G, собранные на территории Германии. За полтора года на новую технику «пересадили» 12 полков ВВС ФРГ. Отличия F-104G от изначального Starfighter были почти такими же, как и у CF-104. На основе F-104G, практически без изменений в конструкции и оборудовании, была создана модификация F-104J для Японии. Как и другие страны, Япония получила несколько самолетов из США, а остальные сделала своими силами

Помимо продажи специальных модификаций для дружественных стран США торговали подержанной авиационной техникой. К примеру, в 65-м Пакистан получил пару десятков «б/у» F-104A. В том же году Пакистан попытался применить полученные самолеты в боях с Индией. Особых успехов, правда, пакистанские летчики не достигли. На каждый сбитый индийский самолет приходилось по сбитому «Старфайтеру».

Служа за пределами Соединенных Штатов, F-104 разных модификаций сохраняли свою высокую аварийность. Так, из имевшихся у ФРГ 900 с лишним машин было потеряно почти триста. Разбилось 116 летчиков. В свое время в Германии был крупный скандал по поводу целесообразности использования столь опасного истребителя. Активным и последовательным противником «Старфайтеров» был известный немецкий летчик Э. Хартманн. Однако большое количество и экономическая сторона замены не позволила разом снять с вооружения все F-104 и поставить на их место что-то более безопасное. Куда меньше повезло канадским пилотам. На момент снятия истребителей с вооружения недосчитались 45% машин. Именно служба в Канаде стала «рекордной» для F-104. При этом нельзя не отметить, что ни один из 20 испанских F-104G (за 7-8 лет все вмести налетали 17 тысяч часов) не был потерян.

Истребитель Lockheed F-104 Starfighter был прорывным для своего времени. Он первым в мире смог достичь двух скоростей звука, он имел уникальное для своего времени крыло и т.д. Но высокие требования к самолету в итоге привели к серьезным проблемам. Интересно, что подобное было с большинством самолетов фирмы «Локхид», разработанных в отделе Кларенса Джонсона. Группа конструкторов, ныне именуемая Skunk Works, всегда умела совершать невозможное. Только почти всегда все это делалось достаточно большой ценой. Так, разведчик U-2 с превосходными показателями высоты и дальности был крайне неудобным на взлете и посадке. SR-71 летал в три раза быстрее звука, но эксплуатация была чрезвычайно дорогой и сложной. Наконец, F-104 удовлетворял летным требованиям из изначального техзадания, но летать на нем было очень трудно и опасно.

технические и общие характеристики:

экипаж — 1 человек;

двигатель — турбореактивный двигатель General Electric J-79-7A с тягой 7030 кг;

размах крыльев — 6,6 метров;

длина — 16,6 метров;

максимальный вес — 12,6 тонны;

максимальная скорость — 2,2 Маха;

боевой радиус с двумя крыльевыми баками — 544 км;

максимальная высота полета — 17,7 км;

вооружение — одно 20-мм орудие M61A1 Vulcan; от двух до четырех ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder;

бомбовая нагрузка — две 340-килограммовые бомбы или ракетные капсулы.