Авиация и Техника

Ту-1441

Ту-144 стал первым в мире сверхзвуковым пассажирским лайнером. Взлетел раньше англо-французского «Конкорда», он открыл новую эпоху в мировой гражданской авиации. Создание Ту-144 вывело отечественную авиационную промышленность на самые передовые позиции. Огромный технологический скачёк совершили и смежные отрасли промышленности. Ту-144 стал не без основания предметом гордости советских людей.

Успехи в развитии боевой реактивной авиации породили идею создания сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Разговоры о таком самолёте начали ходить в Европе и в Америке, и чтобы не отстать от западных стран, а её лучше опередить их, было решено начать проектирование такого самолёта и в нашей стране. 16 июля 1963 года вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР №798-271 «О создании ОКБ А.Н.Туполева СПС Ту-144 с четырьмя реактивными двигателями и о постройке партии таких самолётов». Ведущим конструктором по самолёту был назначен сын Туполева. Разработка двигателя поручалась ОКБ Н.Д.Кузнецова.

Первоначально предполагалось создать пассажирский вариант ракетоносца Ту-135, проект которого в те времена разрабатывался в туполевском ОКБ. Однако после проведённых расчётов конструкторы пришли к выводу, что потребуются значительные переделки в конструкции и гораздо выгодней самолёт с «нуля». При работе над проектом разработчикам пришлось столкнуться с целым рядом сложных технических проблем: аэродинамика, кинетический нагрев, упругие и термические деформации конструкции, новые смазочные и уплотнительные материалы, новые системы жизнеобеспечения пассажиров и экипажа. Особо много усилий потребовала разработка конструкции и аэродинамики крыла (в аэродинамической трубе было исследовано 200 вариантов). Применение в конструкции титановых сплавов потребовало создания новых станков и сварочных аппаратов. Эти проблемы вместе с ОКБ А.Н.Туполева решали специалисты ЦАГИ, ЦИАМ, СибНИА и других организаций. С 1965 года проводились регулярные консультации с конструкторами французской фирмы «Аэроспасьяль», разрабатывавшей «Конкорд». В период подготовки рабочих чертежей из ОКБ О.К.Антонова и С.В.Ильюшина было прикомандировано более тысячи специалистов.

При проектировании самолёта в качестве действующей модели использовали два самолёта-аналога МиГ-21И (ныне один из них хранится в музее ВВС в Монино). Фюзеляж МиГа был укорочен на 0,75 м. На нём было установлено крыло оживальной формы, представляющее собой уменьшенную копию крыла Ту-144. В 1967 году самолёт-аналог успешно облетали до скорости 2500 км/м. Результаты испытаний легли в основу окончательного расчёта крыла. На МиГ-21И также тренировались будущие пилоты Ту-144. К испытательным полётам привлекались также МиГ-25, Су-9 и Ту-22.

К лету 1965 года наиболее важные конструктивно-компоновочные решения по самолёту были приняты. В июле А.Н.Туполев предъявил МГА эскизный проект Ту-144. В этом же году модель самолёта с размахом крыла около 2 м экспонировалась на авиасалоне в Ле Бурже. 22 июня 1966 года был утверждён полноразмерный макет самолёта. Параллельно с проектированием в опытном производстве ОКБ в Жуковском шло изготовление двух прототипов (лётного и для статических испытаний). В их изготовлении участвовали также Воронежский и Куйбышевский авиазаводы. Постройка первого прототипа завершилась 9 октября 1968 года. 31 декабря экипаж во главе с лётчиком-испытателем Еляном впервые поднял его в воздух. 5 июня 1969 года на прототипе была достигнута скорость звука, а 26 июня 1970 года он вдвое её превысил. За проведение испытаний Ту-144 лётчик Елян был удостоен звания Героя Советского Союза.

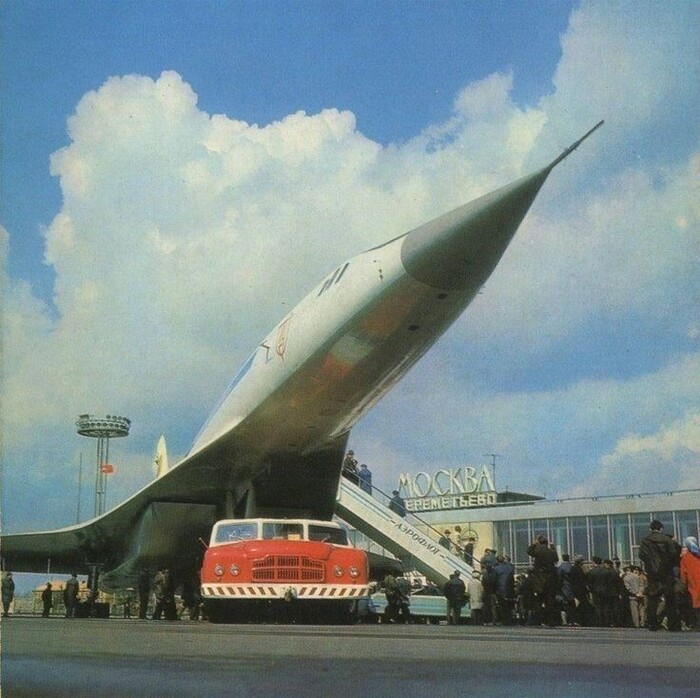

Ту-144 впервые был показан на авиационном празднике в аэропорту Шереметьево 21 мая 1970 года. Летом 1971 года началась опытная эксплуатация прототипа в «Аэрофлоте». Были совершены полёты из Москвы в Прагу, Берлин, Варшаву, Софию. В 1972 году Ту-144 демонстрировался на авиасалонах в Ганновере и Будапеште.

3 июня 1973 года Ту-144 № 77102 разбился во время показательного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. Все шесть членов экипажа (Герой Советского Союза заслуженный летчик-испытатель М. В. Козлов, летчик-испытатель В. М. Молчанов, штурман Г. Н. Баженов, заместитель главного конструктора инженер генерал-майор В. Н. Бендеров, ведущий инженер Б. А. Первухин и бортинженер А. И. Дралин) погибли. Причиной катастрофы стал слишком резкий манёвр, который экипаж должен был совершить во избежание столкновения с неожиданно появившимся французским «Миражом». Впоследствии пилот «Миража», объяснивший, что хотел лишь сфотографировать Ту-144 был оправдан французским судом. Однако если учитывать то обстоятельство, что Ту-144 был прямым конкурентом «Конкорда», и действия французского пилота, и оправдательный приговор суда дают основания предполагать, что катастрофа Ту-144 стала результатом умышленных действий французской стороны.

Одновременно с лётными испытаниями шли исследования на 80 наземных стендах, на которых отрабатывались все важнейшие конструктивно-компоновочные решения. При помощи этих стендов впервые в СССР была разработана комплексная система оценки отказов с учётом их последствий. Государственные испытания продолжались до 15 мая 1977 года. 29 октября самолёт получил сертификат лётной годности.

Ту-144 представляет собой цельнометаллический низкоплан, выполненный по схеме «бесхвостка».Фюзеляж полумонококовой конструкции с гладкой работающей обшивкой, подкрепленной стрингерами из прессованных профилей и набором шпангоутов. Шасси самолёта трёхопорное с носовой стойкой. Четыре турбореактивных двухконтурных двигателя НК-144А конструкции ОКБ Н.Д.Кузнецова (на Ту-144Д – бесфорсажные РД-36-51А конструкции ОКБ-36 П.А.Колесова) размещены под крылом близко друг от друга. Каждый двигатель имеет отдельный воздухозаборник. Воздухозаборники сгруппированы попарно. В переднюю часть фюзеляжа в пространство между блоками воздухозаборников убирается носовая стойка шасси. Крыло самолёта имеет переменный угол стреловидности (76° у корня и 57° по концам крыла). Обшивка крыла выполнена из сплошных плит из алюминиевого сплава. По всей задней кромке распологаются элевоны, выполненные из титановых сплавов. Элевоны и рули направления отклоняются при помощи необратимых бустеров. Для улучшения обзора при взлёте и посадке носовая часть фюзеляжа выполнена опускающейся. Основной объём топлива расположен в 18 крыльевых баках. В задней части фюзеляжа установлен балансировочный бак. В него перекачивается в полёте топливо для смещения центра масс при переходе от дозвуковой скорости к сверхзвуковой. Для управления самолётом используется бортовая ЭВМ. Заход на посадку может осуществляться автоматически в любое время суток и при любой погоде. На Ту-144 впервые в СССР применена автоматическая система контроля за техническим состоянием бортовых систем, позволяющая снизить трудоёмкость обслуживания.

Первый серийный Ту-144 был собран весной 1971 года в Жуковском. В 1972 году началось производство на Воронежском авиазаводе. Всего было построено 16 самолётов. Ещё один остался недостроенным. Серийные самолёты отличались от прототипа увеличенной на 5,7 м длиной фюзеляжа, несколько изменённой формой крыла и наличием убирающихся передних крылышек. Число мест для пассажиров увеличилось со 120 до 140. Первый рейс серийного самолёта состоялся 20 сентября 1972 года по маршруту Москва – Ташкент – Москва. В марте 1975 года открылась скоростная авиалиния Москва – Алма-Ата (перевозилась почта и грузы), а 20 октября 1977 года был выполнен первый рейс с пассажирами.

Однако были у Ту-144 и недруги. Боясь ответственности, многие чиновники МГА всячески тормозили процесс освоения самолёта Аэрофлотом. Авария с опытным Ту-144Д 23 мая 1978 года послужила формальным предлогом для прекращения эксплуатации Ту-144 с двигателями НК-144 на пассажирских линиях, хотя с самого начала было ясно, что эта авария произошла именно из-за конструктивных особенностей модификации Ту-144Д. В 1979 году на самолётах Ту-144Д был выполнен ряд грузовых рейсов в Хабаровск. Позже, в 1981-1982 годах принимались решения о возобновлении пассажирских перевозок, но они так и остались на бумаге.

Самолёты Ту-144 до середины 90-х годов применялись для проведения различных испытаний, а также для исследований озонового слоя атмосферы Земли, солнечных затмений, фокусированного звукового удара. На Ту-144 тренировались космонавты, проходящие подготовку по программе «Буран». В июле 1983 года экипаж лётчика-испытателя С.Т.Агапова на Ту-144Д установил 13 мировых авиационных рекордов, которые не побиты до сих пор. Опыт, полученный при создании Ту-144, был использован при разработке тяжёлых сверхзвуковых самолётов Ту-22М и Ту-160.

По просьбе Миннауки и по решению МАП несколько самолётов были установлены в качестве экспонатов на территории музея ВВС в Монино, музея гражданской авиации в Ульяновске, авиазаводов в Воронеже, Казани и Самаре. Одни самолёт продан в частный музей техники в Зинхейме (Германия).

Тактико-технические характеристики Ту-144

Экипаж Ту-144

- 4 человека

Вместимость Ту-144

- 150 пассажиров

Габаритные размеры Ту-144

- Длина, м: 65,70

- Высота, м: 12,50

- Размах крыла, м: 28,80

- Площадь крыла, м²: 507

Вес Ту-144

- Максимальная взлётная масса, кг: 203 000

- Масса полезной нагрузки, кг: 15 000

- Масса топлива, кг: 95 000

Двигатели Ту-144

- Количество: 4

- Наименование: НК-32-1

- Тяга, максимальная, кН: 245,0

- Тяга на сверхзвуке, кН: 137,5

Расход топлива Ту-144

- 26 000 кг/час

Скорость Ту-144

- Максимальная скорость, км/ч: 2500

- Крейсерская скорость (на сверхзвуке), км/ч: 2300

- Посадочная скорость, км/ч: 270

- Длина разбега, м: 2930

- Длина пробега, м: 2570

Дальность полета Ту-144

- 4000 км практическая с полной загрузкой

Практический потолок Ту-144

- 20 000 м.

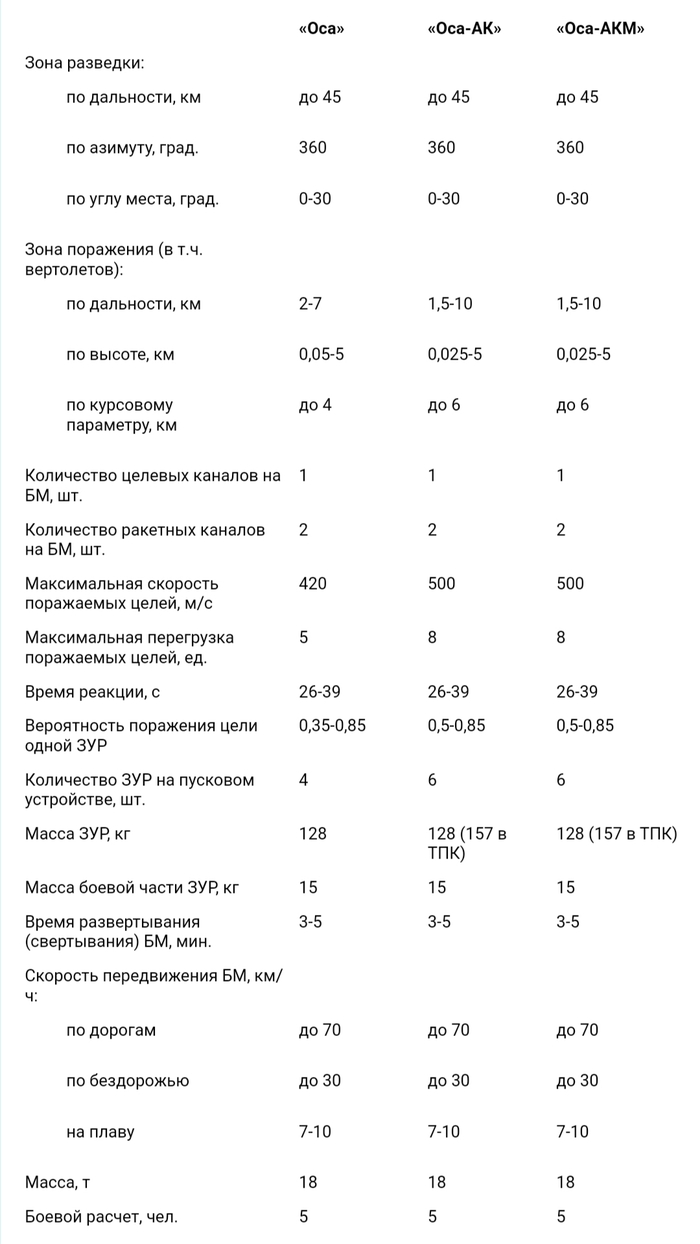

"Оса"

ЗРК предназначен для противовоздушной обороны соединений сухопутных войск во всех видах боевых действий и малоразмерных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения, действующих на предельно малых, малых и средних высотах.

К боевым средствам относятся:

- боевая машина (БМ) 9АЗЗБМЗ;

- зенитные ракеты (ЗУР) 9МЗЗМЗ (9МЗЗМ2) в транспортно-пусковых контейнерах.

Функционирование боевых средств комплекса обеспечивается применением технических средств в составе:

- машины технического обслуживания (МТО) 9В210М3;

- юстировочной машины 9В914;

- транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) 9Т17БМ2;

- автоматизированной контрольно-испытательной подвижной станцией (АКИПС)9В242-1;

- машины группового ЗИП 9Ф372МЗ;

- комплекта наземного оборудования 9Ф16М2.

Для обучения и тренировки расчетов БМ в боевой работе в условиях сложной воздушной обстановки без расходования ресурса боевых средств применяется электронный тренажер 9Ф632.

Основным элементом комплекса является БМ 9АЗЗБМЗ. Она обеспечивает всепогодное обнаружение, опознавание, захват и сопровождение целей, транспортирование, пуск и наведение ракет. При этом обнаружение воздушных целей ведется как на марше, так и при расположении на месте, а переход к сопровождению одной из целей и пуск по ней одной или двух ракет осуществляются только с короткой остановки или с места.

БМ размещена на плавающем трехосном колесном шасси (5937), снабженном мощным дизельным ходовым двигателем и водометом для движения на плаву, средствами жизнеобеспечения, связи и электропитания от газотурбинного агрегата и от генератора отбора мощности ходового двигателя.

ТЗМ размещается на аналогичном колесном шасси.

Помимо перечисленных систем в состав боевой машины входят:

- радиолокационная станция обнаружения целей (СОЦ) с наземным радиолокационным запросчиком;

- радиолокационная станция сопровождения цели (ССЦ);

- двухканальная радиолокационная станция визирования ракет (СВР);

- двухканальный счетно-решающий прибор (СРП);

- двухканальная станция передачи команд (СПК);

- система стартовой автоматики и пусковое устройство;

- телевизионный оптический визир и другие системы.

Зенитная управляемая ракета 9МЗЗМЗ (9МЗЗМ2) предназначена для поражения пилотируемых и отдельных видов беспилотных средств воздушного нападения.

Ракета скомпонована по аэродинамической схеме "утка" и состоит из планера, двигательной установки, боевого снаряжения, бортовой аппаратуры управления полетом. Ракета снабжена твердотопливным одноступенчатым двухрежимным ракетным двигателем и управляется по радиокомандам. Боевая часть ракеты - осколочно-фугасного действия.

Неотъемлемой частью ЗУР является транспортно-пусковой контейнер, в котором ракета находится в течение всего времени эксплуатации. Ракета поставляется в войска в окончательно снаряженном виде.

В процессе эксплуатации ракета подвергается только периодическим проверкам технического состояния с помощью АКИПС 9В242-1.

Заряжание БМ ЗУР производится с помощью ТЗМ 9Т217БМ2, которая кроме этого обеспечивает временное хранение и транспортировку от одной до двенадцати ракет, закрепленных в пакетах (по шесть ракет с каждой стороны машины) и перевозку до 550 л запаса топлива для БМ. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ на ТЗМ установлен поворотный гидравлический кран.

Организационно, как правило, четыре БМ, две ТЗМ и батарейный командирский пункт (БКП) образуют зенитную ракетную батарею, которая может использоваться как автономно, так и в составе зенитного ракетного дивизиона или полка. В состав полка (дивизиона) входят командный пункт (КП), до пяти (трех) батарей, техническая батарея, в том числе МТО 9В210МЗ, ЮМ 9В914, ЗИП 9Ф372МЗ.

Зенитные ракетные полки могут входить в состав мотострелковых дивизий или являться полками армейского (корпусного) подчинения, а зенитные ракетные дивизионы - в состав мотострелковых (танковых) бригад.

В качестве БКП используются подвижные пункты управления типа ПУ-12М или ППРУ-М1, обеспечивающие управление боевыми действиями батареи планшетным способом (по радио или телефону). В качестве средств АСУ на КП полка (дивизиона) могут использоваться машина сбора, обработки, передачи радиолокационной информации СМ МП-25 и машина боевого управления КШМ МП-22 или ПУ-12М.

Радиолокационное обеспечение КП полка (дивизиона) осуществляется РЛС типов П-19(15) и П-18(12).

ЗРК "Оса" был принят на вооружение в 1972 году, прошел ряд модернизаций и выпускался с 1975 года под шифром "Оса-АК", а с 1980 года - "Оса-АКМ". С 1989 года серийный выпуск ЗРК "Оса-АКМ" прекращен. Комплекс находится на вооружении и успешно эксплуатируется в ВМФ, войсковой ПВО ВС РФ, в вооруженных силах стран СНГ и в армиях более 25 стран дальнего зарубежья. Предприятия российской промышленности проводят полный комплекс услуг по поддержанию боеготовности ЗРК и готовы предложить следующие возможные направления модернизации ЗРК "Оса-АКМ" ("Оса-АК"):

- доработка боевой машины БМ 9АЗЗБМ2 ЗРК "Оса-АК" до уровня БМ 9АЗЗБМЗ-1 ЗРК "Оса-АКМ";

- встраивание в БМ системы опознавания НАГО;

- повышение эффективности боевого снаряжения ЗУР до 25%.

Для решения задач боевой подготовки на базе ЗРК "Оса-АКМ" разработан мишенный комплекс "Саман".

Бевое применение:

На малой дальности РЛС комплекса обеспечивала высокое соотношение сигнал-шум даже в условиях помех, а в случае невозможности этого оставалась возможность работы, используя оптический визир, поэтому при применении сирийских ЗРК «Оса» в боевых действиях в южном Ливане в начале 1980-х годов израильские ВВС были вынуждены применять массовый запуск беспилотных летательных аппаратов в качестве ложных целей, с последующей атакой ударной авиации на позиции израсходовавших боекомплект ЗРК. Таким образом были уничтожены 3 комплекса, а 4-й ЗРК «Оса» сбил один израильский разведчик RF-4E, количество уничтоженных при этом БПЛА не уточняется.

12 октября 1981 года бойцы Полисарио (военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре) с помощью ЗРК «Оса» сбили марокканский самолёт — воздушный командный пост C-130H "Геркулес", весь экипаж погиб. На следующий день с помощью «Осы» был сбит истребитель Mirage F.1

В ходе военных действий в Анголе в 1987—1988 году ЗРК «Оса» сбили один самолёт целеуказания Atlas AM.3C и три БПЛА.

Перед началом операции «Буря в пустыне» специальное подразделение США с использованием вертолётов проникло на территорию Кувейта, захватило и вывезло ЗРК «Оса» со всей технической документацией, заодно пленив и боевой расчёт, состоявший из иракских военнослужащих.

В ходе боевых действий в Кувейте иракским ЗРК «Оса» были сбиты несколько крылатых ракет «Томагавк»

Комплекс применялся в ходе войны в Грузии в августе 2008 года российской и грузинской сторонами. По некоторым данным, модернизированным комплексом «Оса-АК/АКМ» был сбит российский бомбардировщик Ту-22М3.

"Оса" поставлялась также в Ирак в 1984—1984 гг. и участвовала в Ирано-Иракской войне; поставлено 2 дивизиона по 3 батареи.

В 90-х годах во время Первой карабахской войны с помощью ЗРК «Оса» было сбито по меньшей мере 3 азербайджанских самолёта.

В ходе Гражданской войны в Сирии ЗРК «Оса» было выпущено 11 ракет, поражено 5 целей. Самым известным случаем применения «Осы» стало сбитие сирийского бомбардировщика Су-24МК2 в июне 2015 года.

ходе Второй Карабахской войны, азербайджанские ударные БПЛА Bayraktar TB2, имеющие потолок в 8 км, уничтожили не менее 6 ЗРК «Оса АК» советского производства, состоящих на вооружении Армии обороны НКР. По информации Азербайджана — в ходе боёв уничтожено или захвачено в общей сложности около 40 ЗРК «Оса», принадлежавших Армии обороны НКР. В то же время, ЗРК этого типа в составе ПВО НКР сбили большинство из уничтоженных воздушных целей в этой войне, по словам армянской стороны.

Комплекс используется обеими сторонами в ходе военного конфликта на Украине, украинской стороной, в том числе для уничтожения российских крылатых ракет.Несколько самолетов и вертолетов ВВС Украины были сбиты российскими ЗРК "Оса" .

Красавчик ПВО

Советский истребитель-перехватчик Су-15 долгое время составлял основу ПВО СССР. К разработке данного самолета приступили в начале 1960-х годов. Так получилось, что самолет принял участие в большом количестве воздушных инцидентов, связанных с иностранными самолетами, залетавшими на территорию СССР. Самым известным из них стало уничтожение южнокорейского пассажирского самолета Боинг-747 в 1983 году. Помимо этого Су-15 прервал полет Боинга-707 над Кольским полуостровом (опять южнокорейского), а также совершил один воздушный таран.

Данный истребитель-перехватчик за свою историю получил несколько различных названий-кличек. Обычно такие авиационные клички часто очень точно подмечают особенности и характеристики боевой техники. Так было и с этим самолетом. Самым первым и известным названием стало «убийца боингов», второе название вытекало из первого и было саркастическим «голубь мира», третья кличка – «красавчик ПВО». Стоит отметить, что данный самолет действительно был очень красивой машиной, особенно в полете. Также его иногда называли «карандашом», за характерную форму фюзеляжа, который был очень тонким и длинным.

Истребитель-перехватчик Су-15 был предназначен для перехвата воздушных целей в диапазоне скоростей от 500 до 3000 км/ч и высоты от 500 до 23 000 метров. Вывод самолета в район встречи с воздушной целью и до обнаружения ее с помощью бортовой РЛС осуществлялся при помощи наземного комплекса автоматизированного наведения под названием «Воздух-1». Перехват цели, наведение ракет с радиолокационной головкой самонаведения и прицеливание осуществлялось БРЛС. Ракеты с инфракрасной головкой самонаведения использовали другой принцип – инфракрасное (тепловое) излучение, которое они воспринимали, шло от самой цели.

К созданию самолета приступили весной 1960 года, в рамках работ по модернизации уже имеющегося на вооружении самолета-перехватчика Су-11 (Т-47), который оснащался двигателями АЛ-7Ф-2. Также при создании машины использовался задел по свернутой ранее программе истребителя-перехватчика Т-3М (Т-37). Новый самолет получил обозначение Су-15 и рабочий шифр Т-58. Проведение модернизации самолета предполагало создание новой машины способной перехватывать цели в более широком диапазоне скоростей полета и высот, в том числе и на встречных курсах (в переднюю полусферу). Помимо этого, рассматривалась возможность автоматизировать все основные этапы операции перехвата, для этого на истребитель необходимо было установить автоматическую систему управления.

Строительство опытного экземпляра истребителя-перехватчика было закончено в начале 1962 года, свой первый полет самолет под обозначением Т-58Д1 выполнил 30 мая 1962 года. Пилотировал машину летчик-испытатель В. С. Ильюшин. Госиспытания (ГСИ) нового истребителя были проведены в очень короткие сроки – с августа 1963 по июнь 1964 года. В отличие от испытывавшихся ранее перехватчиков Су-9 и Су-11, данные испытания прошли без существенных происшествий и замечаний. По результатам ГСИ, самым большим недостатком нового истребителя была названа малая дальность полета.

Для устранения данного недостатка на самолете был увеличен запас топлива. Добиться этого удалось, спрямив обводы фюзеляжа истребителя в районе сопряжения с крылом и убрав «талию», которая присутствовала на опытных образцах перехватчика. 30 апреля 1965 года истребитель-перехватчик Су-15 был принят на вооружение войск ПВО СССР в составе комплекса перехвата Су-15-98. Данный комплекс перехвата включал в свой состав непосредственно истребитель-перехватчик Су-15 (Т-58), систему вооружения с РЛС РП-15 («Орел-Д-58») и УР Р-98 в двух вариантах: с пассивной тепловой ГСН и полуактивной радиолокационной ГСН, также в состав комплекса входила наземная часть – система наведения «Воздух-1М».

Серийный выпуск истребителя-перехватчика Су-15 начался в 1966 года на заводе в Новосибирске, где он сменил в цехах самолет Як-28П. Первый предсерийный образец поднялся в небо 6 марта 1966 года, под управлением заводского летчика-испытателя И. Ф. Сорокина. В следующем году машины начали поступать в строевые части войск ПВО. Самым первым на новые истребители был перевооружен истребительный авиаполк Московского округа ПВО, который располагался на аэродроме Дорохово. Уже в ходе серийного производства самолета для улучшения взлетно-посадочных характеристик истребителя на нем была внедрена система УПС (управления пограничным слоем) – сдува пограничного слоя на закрылке.

Особенности конструкции:

Су-15 – это сверхзвуковой одноместный истребитель-перехватчик, цельнометаллический среднеплан с нормальной аэродинамической схемой. Фюзеляж самолета полумонококовой конструкции, состоит из 2-х частей – головной и хвостовой. При этом хвостовая часть самолета могла отстыковываться для обслуживания и замены двигателей. В носовом отсеке под радиопрозрачным конусом находилась РЛС РП-15М. Далее располагались: отсек с кабиной летчика, под которым находилась ниша передней опоры шасси и закабинный отсек оборудования. Фонарь кабины пилота состоял из неподвижного козырька с бронеблоком и сдвижной части, выполненной из термостойкого оргстекла. По бокам кабины пилота находились воздухозаборники, которые были регулируемыми, с вертикальным трехступенчатым клином торможения. На боковой поверхности каждого из воздухозаборников располагалось по створке дополнительного забора воздуха.

Самолет оснащался треугольным крылом, которое по передней кромке имело угол стреловидности в 60 градусов. Для увеличения подъемной силы во время совершения взлета и посадки каждая из консолей крыла имела поворотные закрылки с системой управления пограничным слоем (УПС), наличие данной системы способствовало увеличению эффективности закрылков самолета. Первоначально данная система не подключалась, но в дальнейшем это было исправлено. Для улучшения взлетно-посадочных характеристик и снижения индуктивного сопротивления, начиная с 11 серии истребителя, конструкция крыла претерпела ряд изменений. В частности площадь крыла была доведена до 36,6 кв. метров, а передняя кромка концевой части приобрела излом в 45 градусов, а также аэродинамическую крутку. Хвостовое оперение самолета состояло из киля с рулем управления и стабилизатора.

Шасси истребителя-перехватчика было трехстоечным классическим. Передняя стойка убиралась в фюзеляж самолета и оснащалась тормозным колесом размером 660х200 мм, главные стойки шасси убирались в крыльевые ниши к оси самолета и оснащались одинарными колесами размером 880х230 мм. Тормозные барабаны последних обладали спиртоводным охлаждением. Помимо этого на самолете была предусмотрена установка тормозного посадочного парашюта, который размещался в контейнере под рулем направления.

Управление истребителем осуществлялось при помощи гидроусилителей (бустеров), которые были включены по необратимой схеме и монтировались вблизи органов управления – элеронов, стабилизатора, руля направления. Четыре автономные гидравлические системы обеспечивали выпуск и уборку шасси, тормозных щитков, закрылков, створок реактивных сопел двигателей, управление воздухозаборниками, питание привода антенны бортовой РЛС. Рабочей жидкостью системы была – АМГ-10. Также истребитель был оснащен 3-мя автономными пневматическими системами. Пневмосистемы использовались для аварийного и основного торможения колес, аварийного выпуска закрылков и шасси, наддува гидробака и так далее.

Топливная система Су-15 включала в себя трубопроводы, топливные баки и специальные агрегаты. Всего на самолете было 3 фюзеляжных, 2 крыльевых и 2 подвесных топливных бака. ПТБ размещались под фюзеляжем машины на двух балочных держателях. Общая емкость топливной системы перехватчика с подвесными топливными баками составляла 8060 литров. В качестве топлива мог использоваться авиационный керосин следующих марок: Т-1, Т-2,ТС-1, РТ.

Система жизнеобеспечения Су-15 включала в себя систему кислородного питания и систему кондиционирования воздуха. Во время полетов на скорости до 900 км/ч и на высоте менее 10 км стандартное снаряжение пилота состояло из защитного шлема ЗШ-3, кислородная маска КМ-32, вентилируемого комбинезона ВК-3 или ВК-4. Во время совершения полетов на сверхзвуковой скорости летчик надевал специальный высотный компенсирующий костюм. Это мог быть ВКК-4, ВКК-6 (6П), а также гермошлем ГШ-4МС, ГШ-6М или ГШ-4МП. Истребитель-перехватчик оснащался катапультируемым креслом КС-4, которое обеспечивало пилоту безопасное покидание самолета во всем диапазоне скоростей и высот полета, включая разбег и пробег на скорости выше 140-150 км/ч.

С истребителем Су-15 связан довольно редкий для реактивных самолетов случай – воздушный таран. 18 июля 1981 года транспортный самолет CL-44, принадлежащий авиакомпании «Transportes Aereo Rioplatense» из Аргентины, совершал рейс по маршруту Тель-Авив-Тегеран, перевозя оружие для Ирана. Скорее всего, непреднамеренно данный самолет вторгся в воздушное пространство СССР со стороны Армении. На его перехват был поднят истребитель-перехватчик Су-15ТМ под управлением капитана Куляпина. Сопровождая CL-44, он, согласно международному коду, подавал самолету-нарушителю знаки следовать за собой. Однако аргентинский самолет никак не реагировал и продолжал лететь в сторону границы. Времени на атаку с помощью ракет Р-98 уже не оставалось, и Куляпину было приказано таранить самолет-нарушитель, что он и сделал, ударившись фюзеляжем в стабилизатор CL-44. После этого транспортный самолет вошел в штопор и упал, погибли 4 члена его экипажа. В то же время летчик Су-15 благополучно катапультировался и остался жив. За этот таран он был представлен к ордену Боевого Красного Знамени. Это был всего лишь 2-й и последний случай таранов в истории реактивной авиации.

Другой боевой эпизод с участием Су-15 закончился более трагично: 01.09.83г. также южнокорейский лайнер Боинг 747, летя по трассе Анкоридж-Сеул, неожиданно углубился в воздушное пространство СССР, пересек Камчатку, пролетел над Охотским морем, после чего вновь оказался над советской территорией (о.Сахалин). Попытки связаться с самолетом оказались безуспешными и уже при выходе из воздушного пространства СССР Боинг 747 был уничтожен ракетой, запущенной с Су-15ТМ.

Летно-технические характеристики Су-15ТМ:

Размеры: размах крыла – 9,43 м., длина – 22,03 м., высота – 4,84 м.

Площадь крыла – 36,6 кв. м.

Масса самолета нормальная взлетная – 17 200 кг., максимальная взлетная –17 900 кг.

Тип двигателя – 2 ТРДФ Р13-300, максимальная тяга – 2х65,7 кН.

Максимальная скорость – 2230 км/ч.

Практическая дальность – 1380 км.

Практический потолок – 18 100 м.

Экипаж – 1 человек.

Боевая нагрузка: 1500 кг на 6 узлах подвески: 2 УР средней дальности Р-98 и 2-4 УР ближнего радиуса действия Р-60. Возможна установка 2-х пушечных контейнеров УПК-23-250 (250 снарядов), 2-х бомб ФАБ-250 (вместо ПТБ) или 2 блоков НАР.

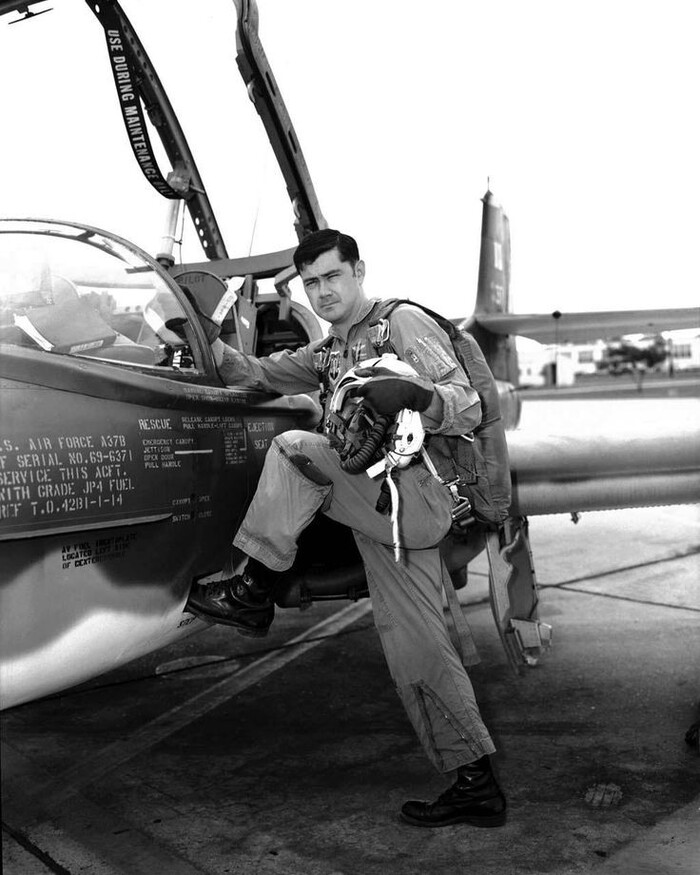

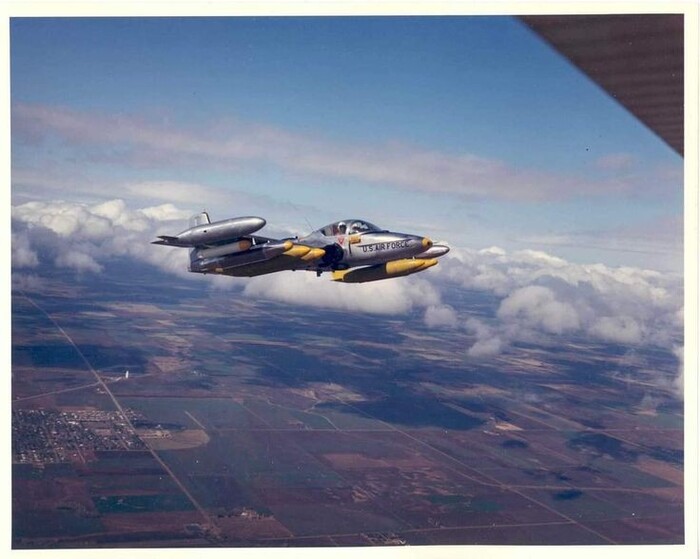

Американская стрекоза А-37

В ходе Вьетнамской войны США и их союзники активно использовали тактические ударные самолеты нескольких типов. Одним из наиболее удачных представителей этого класса заслуженно считается легкий штурмовик Cessna A-37 Dragonfly. Эта машина, разработанная на базе существующего учебно-тренировочного самолета, показывала выгодное соотношение технических и боевых характеристик, а также полностью соответствовала ставящимся задачам.

В начале шестидесятых годов, на фоне ухудшения обстановки во Вьетнаме, ВВС США начали поиски перспективного «противопартизанского» штурмовика. В 1962 г. ВВС изучили боевой потенциал существующего учебного самолета Cessna T-37 Tweet и пришли к положительным выводам. После определенных доработок эта машина могла стать хорошим ударным самолетом. Вскоре было составлено техническое задание, и компания Cessna получила контракт на проведение необходимых работ.

В октябре 1964 г. в воздух впервые поднялся опытный самолет YAT-37D, позже к нему присоединился второй летный образец. По результатам испытаний был заключен первый контракт на производство и поставку. ВВС заказали 39 самолетов с новым обозначением A-37A. Для ускорения работ их решили перестраивать из серийных T-37. В 1967 г. появился контракт на серийный выпуск улучшенных A-37B новой постройки.

Компания Cessna продолжала выпуск самолетов A-37 Dragonfly двух модификаций до 1975 г. В общей сложности было построено 577 машин. На ранних стадиях техника поставлялась только в ВВС США, а в дальнейшем ее получили и иные американские структуры. С конца шестидесятых более 250 самолетов поступили в ВВС Республики Вьетнам. Порядка сотни этих машин позже стали трофеями Демократической Республики Вьетнам и даже использовались в боях.

Уже в середине семидесятых США начали распродавать оставшиеся самолеты, и они попали в 12 зарубежных стран. Новые хозяева неоднократно использовали такую технику в различных войнах и операциях. Эксплуатация A-37B до сих пор продолжается в шести странах, и нередко такую технику приходится привлекать к реальным боевым вылетам.

В ходе Вьетнамской войны самолеты Dragonfly показали достаточно высокие боевые качества. В общей сложности они совершили более 160 тыс. самолетовылетов и доставили к целям десятки тысяч тонн бомб и ракет. При этом была показана высокая живучесть и устойчивость. Штурмовики работали только на малых высотах и постоянно подвергались обстрелу с земли. Они регулярно возвращались на базу с различными повреждениями, однако ВВС США записали в боевые потери только 22 самолета. Примерно на том же уровне были и потери ВВС Южного Вьетнама.

Высокие технические и боевые качества самолетов A-37A/B в первую очередь определялись достаточно удачной конструкцией. При этом значительный вклад в общие результаты сделал выбор базовой платформы в виде учебно-тренировочного самолета T-37. Последний показывал достаточно высокие летно-технические характеристики и имел хороший модернизационный потенциал, за счет которых удалось создать новый штурмовик.

В ходе подобной перестройки общая архитектура и схема планера не изменилась. При этом разработали новое усиленное крыло с пилонами для боевой нагрузки и дополнительными топливными баками на законцовках. Также усилили шасси для работы на грунтовых аэродромах. Комплекс авионики дополнили новыми средствами, требуемыми для боевого применения.

По результатам всех таких доработок масса самолета выросла с исходных 3 т до 6,35 т, из-за чего потребовались новые двигатели. Штатные для T-37 двигатели Teledyne J69-T-25 заменили парой General Electric J85-GE-17A. Эти меры не потребовали кардинальной переработки планера, однако компенсировали рост массы и даже повысили общую тяговооруженность.

Потяжелевший штурмовик с новыми двигателями имел максимальную скорость 816 км/ч против 684 км/ч у учебного самолета. При этом скорость сваливания составляла всего 182 км/ч. Таким образом, ударный A-37 мог быстро прибыть в заданный район, а затем, сбросив скорость, искать цели и атаковать их.

T-37 имел двухместную кабину с размещением летчиков бок о бок. Кабина отличалась низкими бортами и получила фонарь большой площади, что значительно улучшало обзор вперед, вбок и вниз, необходимый для поиска и поражения наземных целей. Кресла летчиков получили бронирование, а борта кабины оснастили противоосколочными подбоем.

Оба рабочих места обеспечивали полноценное управление самолетом и решение боевых задач. На практике такие возможности по управлению использовались интересным образом. Так, на штурмовку пилоты летали по одному, а полеты для разведки и корректировки осуществлялись вдвоем.

При всем преимуществах, самолет оставался достаточно простым в техническом и эксплуатационном отношении – особенно на фоне современных ему истребителей-бомбардировщиков. За счет простоты конструкции в целом и отдельных ее элементов требовалось минимальное обслуживание. Так, на один летный час приходилось лишь два часа различных работ на земле.

По требованию заказчика, «противопартизанский» штурмовик должен был иметь встроенное пулеметное вооружение и нести на внешней подвеске широкую номенклатуру бомб, ракет и зажигательных баков. За счет модернизации базовой учебно-тренировочной платформы эти задачи были успешно решены. Штурмовик мог нести более 2700 кг боевой нагрузки. Нормальная нагрузка составляла 1800 кг.

В объемном носовом обтекателе разместили 7,62-мм пулемет GAU-2B/A с вращающимся блоком стволов и ящиком на 618 патронов. При необходимости встроенный пулемет мог дополняться подвесными контейнерами с пушками калибра 20 или 30 мм. Впрочем, такое оружие использовалось нечасто, и ему предпочитали традиционные средства поражения «воздух-поверхность».

Под усиленным крылом Dragonfly находилось восемь пилонов для различного вооружения. Два внутренних пилона на каждой плоскости имели грузоподъемность до 390 кг; третий нес 270 кг, а внешний нагружался до 230 кг. Такой набор точек подвески с разными возможностями позволял нести широкую номенклатуру боеприпасов и повышал гибкость боевого применения.

В зависимости от ожидаемых целей и поставленных задач, A-37A/B мог нести блоки неуправляемых ракет в требуемом количестве. Кроме того, использовались свободнопадающие осколочно-фугасные или кассетные бомбы разных типов, а также зажигательные баки калибром до 750 фунтов. Допускалась подвеска нескольких подвесных баков.

Применяя неуправляемое оружие, штурмовик Dragonfly демонстрировал высокие боевые характеристики и преимущества перед существующими истребителями. Так, заход на цель с относительно малой скоростью позволял резко повысить точность попадания ракетами и бомбами. На основных режимах применения оружия опытным пилотом КВО не превышало 15-20 м – лучше, чем у других ударных самолетов.

Следует отметить, что штурмовик Cessna A-37 Dragonfly имел не только преимущества. Присутствовал целый ряд недостатков, часть которых ухудшала технические и боевые характеристики, а другие накладывали ограничения или даже повышали риски для самолетов и летчиков. Впрочем, это не помешало штурмовику дойти до эксплуатации и не оказало фатального влияния на результаты боевой работы.

Едва ли не главной проблемой самолетов A-37 было отсутствие развитой защиты. Бронирование кресел и подбой могли защитить летчиков далеко не от всех угроз. При этом жизненно важные агрегаты, в т.ч. двигатели и ключевая электроника не имели никакой защиты. Такой самолет можно было применять только против врага с крайне ограниченными зенитными возможностями. В противном случае штурмовики рисковали, как минимум, получить множественные повреждения.

Первый вариант штурмовика A-37A имел недостаточную дальность и боевой радиус. Эту проблему пришлось решать при помощи системы дозаправки со специфическим размещением агрегатов. Кроме того, нередко самолет нес целый набор подвесных баков, которые занимали под крылом место оружия.

Значительные ограничения на боевое применение накладывало отсутствие каких-либо оптических средств и систем управления оружием. Летчику приходилось полагаться только на свои глаза и коллиматорный прицел. Соответственно, результаты ударов прямо зависели от навыков и умений летного состава, а также от метеоусловий, маскировки противника и других факторов. Кроме того, на эффективности могла сказываться ограниченная боевая нагрузка, по которой штурмовик уступал другим самолетам своего времени.

Легкий штурмовик Cessna A-37A/B Dragonfly имел серьезные преимущества и заметные недостатки технического и иного рода. При этом, по опыту боевого применения во время Вьетнамской войны, его считают едва ли не самым удачным самолетом своего класса того времени. Причины появления таких оценок ясны и понятны.

Проект A-37 разрабатывался с целью скорейшего заполнения ниши «противопартизанского» штурмовика. Эта ниша предъявляет специфические требования, но не накладывает серьезных ограничений. В частности, от подобного самолета не требуются выдающиеся скоростные или высотные характеристики, но он должен иметь возможность длительного патрулирования, нести значительный боекомплект и эффективно поражать малоразмерные цели.

A-37 обеих модификаций в целом соответствовал таким требованиям. Его летно-технические характеристики позволяли выполнять все ставящиеся задачи. При грамотной организации боевой работы можно было полностью реализовать все преимущества этого самолета и нивелировать его недостатки. Именно за счет этого во Вьетнаме удалось провести 160 тыс. самолетовылетов и решить большую часть боевых задач ценой минимальных потерь.

Таким образом, история штурмовика A-37 Dragonlady наглядно показывает, что разработка специализированного самолета под конкретную узкую нишу позволяет решить актуальные задачи и дать ВВС желаемые возможности. В то же время, подобное решение может оказаться компромиссным и неподходящим для других задач. Серийные A-37B до сих пор остаются на вооружении нескольких стран и даже находят применение в различных операциях. Но настоящий «звездный час» этой техники давно прошел – и в нынешних конфликтах основную работу на себя берут «полноразмерные» штурмовики и истребители-бомбардировщики.

"ЛУНА"

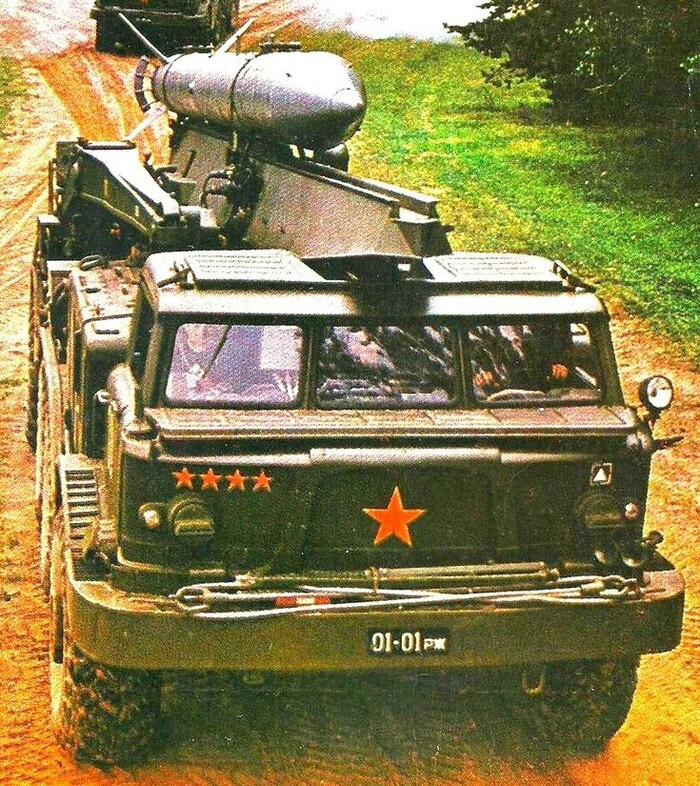

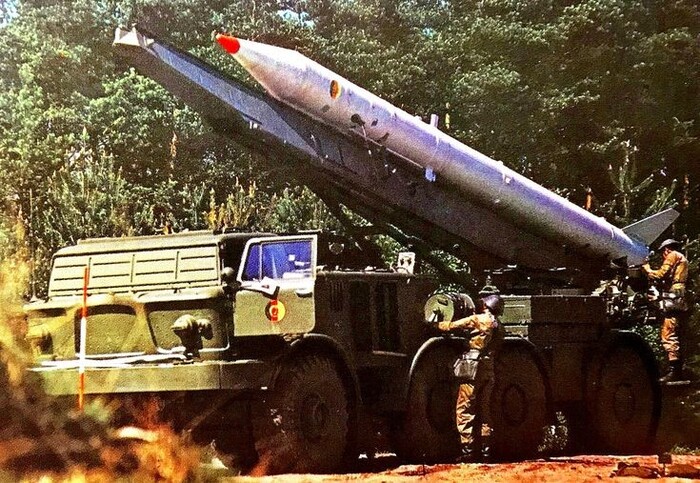

В 1961 году на вооружение Советской армии был принят комплекс "Луна", в состав которого входили гусеничная пусковая установка 2П16, созданная на базе плавающего танка ПТ-76, а также ракеты 3Р10 и 3Р9 с ядерной и осколочно-фугасной боевыми частями. Еще до поступления на вооружение комплекса "Луна" по Постановлению Совета министров СССР от 17.02.1961 г. начинаются работы по разработке его модернизированного варианта с увеличенной дальностью стрельбы. Эти работы завершились созданием фактически нового тактического комплекса, получившего обозначение 9К52 "Луна-М". Для этого комплекса была создана ракета 9М21, новая пусковая установка и транспортная машина на колесном шасси ЗИЛ-135ЛМ. Первый пуск ракеты 9М21 состоялся 27 декабря 1961 года, а в серийное производство и на вооружение комплекс 9K52 "Луна-М" поступил в 1964 году. Серийное производство велось на заводе "Баррикады".

Данный комплекс стал самым массовым в Советской армии, пик развертывания боевых машин комплекса пришелся на 1986г., когда их насчитывалось в войсках порядка 750 штук. Разработанный в 1968г. вариант комплекса 9К52ТС, предназначенный для стрельбы ракетами с фугасной боевой частью, широко поставлялся на экспорт. Его покупателями стали армии примерно 15 стран, включая вооруженные силы государств Варшавского договора, Кубы, Египета, Ирака, Кувейта, КНДР. Боевой дебют комплекса состоялся в ходе арабо-израильской войны 1973г. Комплекс "Луна-М" применялся в ряде региональных конфликтов, в том числе, в Афганистане, ирано-иракской войне 1980-88гг., войне в Заливе 1991г.

Существенным недостатком комплекса "Луна-М" являлась малая точность стрельбы, даже применение ядерной БЧ не обеспечивало гарантированное поражение точечных хорошо защищенных целей типа командный пункт и т.д. В связи с этим по Постановлению Совета министров от 20.07.1966 г. была начата разработка ракеты "Луна-3", оснащенной упрощенной системой управления. Предполагалось, что круговое вероятное отклонение (КВО) новой ракеты на дальности 70км не превысит 500м . Однако проведенные в 1968-1969 годах летные испытания, дали еще большее круговое вероятное отклонение по сравнению с прототипом. Корректор дальности работал неудовлетворительно и продолжение работ по этой ОКР было признано нецелесообразным.

Ракетами 9М21 предполагалось оснастить также комплекс 9К53 "Луна-МB". Разработка комплекса "Луна-МB" была начата по Постановлению Совета министров от 05.02.1962 г. В этом комплексе использовалась пусковая установка 9П114, созданная на базе колесного автомобиля, допускающая десантирование вертолетами Ми-6 или Ми-10. Работы по комплексу "Луна-МB" достигли стадии испытаний опытных образцов. Однако встретилось довольно много трудностей, главная из них заключалась в необходимости проведения предварительной топогеодезической привязки стартовой позиции, а также большая "парусность" вертолета Ми-10 c пусковой установкой 9П114 на внешней подвеске. В результате в 1965 году работы по этому комплексу были прекращены.

В состав комплекса 9K52 "Луна-М" входят:

ракета 9М21.

пусковая установка (ПУ) 9П113 на колесном шасси ЗИЛ-135ЛМ.

транспортная машина 9Т29 на шасси ЗИЛ-135ЛТМ .

Преимущество комплекса 9K52 "Луна-М" перед его предшественником состояло в том, что ПУ имела собственный гидромеханический кран грузоподъемностью 3 тонны. Это позволило отказаться от транспортной машины-полуприцепа, которая перевозила две запасные ракеты и самоходного крана для перегрузки ракет. Пусковая установка 9П113 обеспечивала скорость движения по шоссе до 60 км/час, за счет использования колесной базы толчки и перегрузки боевой части были существенно уменьшены ( для комплекса "Луна" максимальная скорость хода теоретически была до 40 км/час, но уже при скорости 16-18 км/час по грунтовым дорогам возникали перегрузки, недопустимые для ядерной боевой части). Как пусковая установка 9П113, так и транспортная машина 9Т29 обладают весьма высокой проходимостью на пересеченной местности. Они способны преодолевать подъемы крутизной до 30° и броды глубиной до 1,2 м.

Установка 9П113 способна выполнять не менее 200 пусков ракет 9М21. Для фиксации пусковой установки во время пуска ракеты используются четыре откидывающиеся опоры с винтовыми домкратами. ПУ 9П113 имеет снабженное гидроприводом устройство для установки направляющей в положение для пуска ракеты, а также необходимую аппаратуру для предстартовой подготовки и пуска. Имеются также средства связи, аппаратура навигации и ориентирования, системы электроснабжения и жизнеобеспечения.

Неуправляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М21 предназначена для поражения живой силы, боевой техники, огневых средств и оборонительных сооружений, расположенных в тактической глубине обороны противника. Ракета проектировалась в нескольких вариантах, различающихся боевыми частями: 9М21Б с ядерной боевой частью 9Н32, 9М21Ф с осколочно-фугасной боевой частью 9Н18Ф, 9М21Г с химической боевой частью 9Н18Г и даже 9М21Д с агитационной боевой частью 9Н18А. Осколочно-фугасная боевая часть 9Н18Ф содержала 200 кг сильно действующего взрывчатого вещества ТГА-40/60 и давала не менее 15000 осколков. В 1969 году была принята на вооружение 9Н18К осколочная головная часть кассетного типа весом 420 кг, содержавшая 42 боевых элемента массой по 7,5кг и обеспечивавшая поражение живой силы на площади в несколько гектаров.

Так как головные части 9Н32 в ядерном снаряжении требовали подержания постоянного температурного режима для обеспечения заданной мощности взрыва, а в головных частях Луны-М системы внутреннего подогрева не было, то пусковая установка 9П113 и транспортная машина 9Т29 имели в своём комплекте термочехлы с электрообогревом, предназначенные для поддержания температуры ядерных боевых частей в заданном температурном режиме. На самом чехле располагался термодатчик, который обеспечивал включение и выключение спиралей обогрева в зависимости от температуры. Количество термочехлов совпадало с количеством перевозимых ракет (для 9П113 - 1, для 9Т29 - 3). Для обеспечения подогрева ГЧ во время длительных стоянок без запуска маршевых двигателей в составе вышеуказанных агрегатов был бензоагрегат, расположенный слева по ходу движения между третьим и четвертым мостом.

Ракетная часть 9М21 состоит из трех двигателей, стартового, основного маршевого и двигателя проворота. Все двигатели твердотопливные Различные дальности полета ракеты (см. схему) достигаются применением тормозных щитков, а также изменением угла возвышения при старте (см. схему траектории). Стартовый двигатель размещен вокруг сопла основного двигателя. Он работает во время движения ракеты по направляющим ПУ. Воспламенение заряда стартового двигателя производится газами основного двигателя, проникающими через специальные отверстия. Заряд стартового двигателя выполнен из одноканальных цилиндрических шашек пороха РСИ-60, расположенных по окружности в три ряда. Основной (маршевый) двигатель обеспечивает заданную дальность полета ракеты. Он работает только на активном участке траектории, а дальше полет происходит по инерции. Заряд основного двигателя состоит из одноканальных цилиндрических шашек, выполненных из нитроглицеринового (баллиститного) пороха НМФ-2. Бронированные торцы шашек удерживают заряд в процессе горения, обеспечивает центровку ракеты. Пороховой заряд по длине разделен на две части. Каждая часть удерживается в камере ракетного двигателя своими диафрагмами, что примерно вдвое уменьшает нагрузки в местах крепления. На работу РДТТ заметно влияет начальная температура заряда, что в конечном итоге отражается на величине тяги двигателя. Этот фактор может быть устранен поправками в угол возвышения направляющей перед стартом. Кроме того в ракете 9М21 предусмотрено применение сменных сопловых втулок, вкладыши в которых имеют различный диаметр критического сечения. При повышенных температурах применяются втулки с большим критическим сечением, при пониженных - наоборот.

Запуск ракетного двигателя производится путем подачи электрического импульса через бортовой разъем на пиропатроны, инициирование которых приводит к зажиганию воспламенителя из зернистого дымного пороха, который, в свою очередь, воспламеняют пороховой заряд основного двигателя. Двигатель проворота служит для компенсации момента, возникающего из-за эксцентриситета вектора тяги, и расположен в районе центра массы ракеты. Сопла двигателя посредством изогнутых газоводов выведены на боковую поверхность ракеты, векторы тяги двигателя проворота направлены тангенциально к поверхности корпуса и создают вращающий момент. Двигатель проворота работает на порохе марки РСИ-60, время работы ~ 0.4с, включается после схода ракеты с направляющих. В хвостовой части 9М21 установлены стабилизаторы, обеспечивающие устойчивый полет ракеты по траектории.

Ракеты всех модификаций имеют наибольший диаметр корпуса 544мм, длина ракет модификаций 9М21Б, Ф, Е равна 8960 мм, ракет модификаций 9М21Б1 и Е1 — 9400 мм. Скорость полета ракеты около 1200 м/с.

При расчёте данных на пуск ракеты 9М21 учитываются метеоусловия, а именно направление и средняя скорость ветра на высоте. Для этого в составе стартовой батареи имеется метеоотделение, которое производит несколько выстрелов вертикально вверх из баллистического ружья. По направлению и расстоянию падения пуль (дневная с красной ленточкой, ночная - светящаяся) от точки выстрела, вычисляется направление и средняя скорость ветра. Для предотвращения несанкционированного применения ядерного оружия все пусковые установки, способные запускать ракеты в ядерном снаряжении, комплектуются кодо-блокировочными устройствами. В пусковых установках 9К52ТС, не предполагавшим использование головных частей в ядерном снаряжении, кодо-блокировочные устройства отсутствуют. ПУ 9К52ТС термочехлами не комплектовалась, так как отпадает необходимость подогрева головных частей.

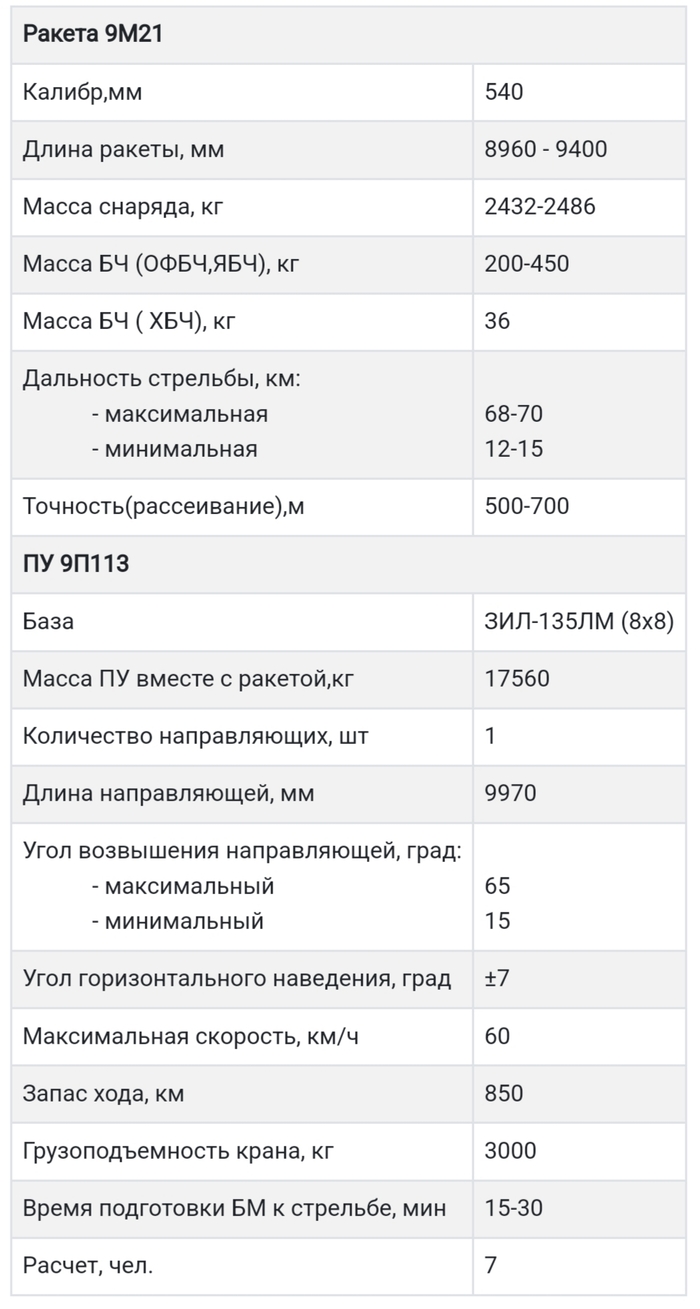

Характеристики:

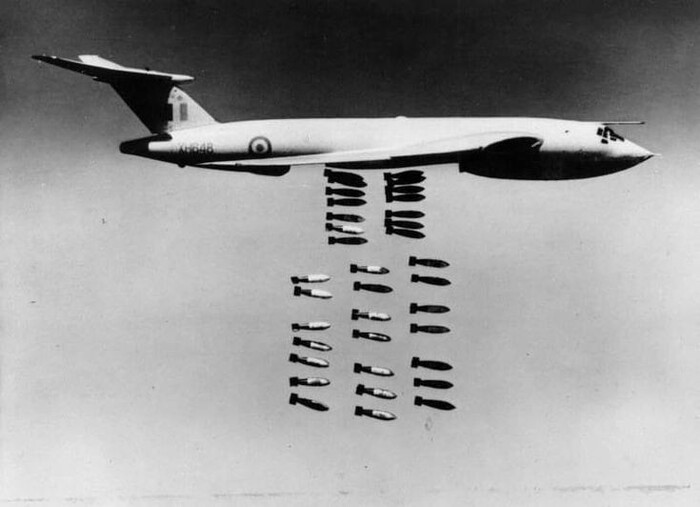

Витька победитель

Работы по созданию этой машины, благородные формы которой вполне гармонировали с ее гордым именем «Виктор» («Победитель»), начались на фирме Хэндли Пейдж еще в конце второй мировой войны. Тогда с министерством снабжения Великобритании был заключен контракт на исследования проекта тяжелого бомбардировщика, предназначенного для замены самолета Авро «Линкольн». Через несколько недель после окончания войны в Европе сэр Фредерик Хэндли Пейдж (глава фирмы) и его ведущие специалисты - Р.Стаффорд, Ф.Рэдклиф и Г.Ли - пришли к окончательному выводу, что перспективный тяжелый бомбардировщик должен быть только реактивным. О революционности такого вывода свидетельствует тот факт, что в США и России до начала 1950 годов, помимо работ над реактивными самолетами, совершенствовались и бомбардировщики с поршневыми силовыми установками. Определились два возможных варианта нового самолета - четырехдвигательный бомбардировщик с взлетной массой 45400 кг и более легкая двухдвигательная машина массой 27240 кг.

В конструкции самолетов предполагалось заложить последние достижения английской аэродинамической науки. В частности, по предложению Ф.Хэндли Пейджа, еще до получения германских трофейных материалов, решили проектировать бомбардировщик со стреловидным крылом (угол стреловидности по передней кромке - 40 - 45 град), с вертикальными шайбами на концах и небольшим ПГО в носовой части, служащим для балансировки самолета. В конце 1945-го фирма получила немецкие трофейные материалы по стреловидному крылу, что значительно ускорило работу над проектом. В феврале 1946-го эскизный проект бомбардировщика, получившего обозначение Н.Р.80, был завершен. В окончательном виде он имел четыре ТРД «Эвон» (или близкого ему типа), «вписанных» в контур крыла, взлетную массу 40 850 кг, максимальную расчетную дальность 8045 км и скорость 963 км/ч. На концах крыла, имеющего размах 37,2 м, располагались вертикальные шайбы с рулями поворота. Стреловидное горизонтальное оперение размещалось на небольшом киле в хвостовой части. Носовая часть относительно короткого фюзеляжа не имела выступающего фонаря (как и на бомбардировщике Боинг B-29).

В начале 1947-го ВВС окончательно определились с послевоенными планами развития тяжелой авиации, выпустив техническое задание, которое предусматривало к 1952 г. завершить постройку прототипов дальних реактивных бомбардировщиков. В соответствии с новым заданием, а также с учетом немецких достижений в области аэродинамики, облик перспективного бомбардировщика фирмы Хэндли Пейдж существенно пересмотрели. Изменения коснулись крыла, которому придали так называемую серповидную форму - угол стреловидности, максимальный у корня (48,5 град.) последовательно уменьшался до 37,5 град, и 26,75 град. Серповидное крыло обеспечивало малую критическую скорость срыва и высокую критическую скорость флаттера. Кроме того, его применение давало ряд компоновочных преимуществ: в толстую корневую часть хорошо вписывались двигатели. Размах крыла уменьшился до 30,5 м, с его концов исчезли шайбы. Вертикальное оперение, установленное над мощным килем, было выполнено цельноповоротным. В качестве силовой установки выбрали четыре ТРД тягой по 3405 кгс. В соответствии с расчетами, самолет должен был иметь рекордные для своего времени характеристики - практическую дальность полета при крейсерской скорости 925 км/ч с ядерной бомбой массой 4550 кг - 5632 км!

Правительственный заказ на постройку двух опытных самолетов Н.Р.80 был получен в июле 1948-го, после подтверждения результатами продувок в АДТ заявленных фирмой характеристик бомбардировщика (одновременно фирма Авро получила заказ на опытный самолет «Тип 698» - прототип другого перспективного бомбардировщика «Вулкан»). Первоначально конструкторы фирмы Хэндли Пейдж предполагали установить на бомбардировщике отделяемую при аварии с помощью пироболтов герметизированную кабину, не входящую в силовую схему фюзеляжа. Однако главный штаб ВВС настаивал на применении более простой конструкции с обычной гермокабиной и катапультными креслами, обеспечивающими покидание самолета на высотах до 15250 м при приборной скорости до 805 км/ч. В конечном итоге, в 1950-м после серии испытаний на моделях, фирма решила отказаться от отделяемой кабины (однако катапультами удалось снабдить лишь двух наиболее «ценных» членов экипажа - летчиков, трое операторов, сидящих спиной к направлению полета, должны были выбираться из терпящего бедствие самолета через аварийный люк по принципу «спасайся, кто может!»). В конструкции планера предполагалось применить новинку того времени - сотовые конструкции, а также алюминиевые сплавы «DTD 687».

Для исследований аэродинамических характеристик серповидного крыла фирма Хэндли Пейдж построила планер Н.Р.87 (уменьшенный в три раза Н.Р.80), а также реактивный самолет-аналог бомбардировщика - Н.Р.88. Машина представляла собой модифицированный Супермарин 510 (прототип истребителя Супермарин «Свифт») с новым крылом и Т-образным оперением, имеющим цельноповоротный стабилизатор. По бокам фюзеляжа установили аэродинамические тормоза большой площади. В качестве силовой установки выбрали ТРД Армстронг-Сиддли «Сапфир», в перспективе предусматривалась возможность применения ТРД или ТРДД других типов. Первый полет Н.Р.88 состоялся 28 апреля 1948 г.

Название «Виктор» присвоили бомбардировщику Н.Р.80 в июне 1950-го одновременно с получением от ВВС заказа на изготовление первой серии из 25 машин этого типа, (самолеты первой серийной партии получили обозначение «Виктор» В.Мк.1). Впервые опытный бомбардировщик «Виктор» (WB 771) поднялся в небо в декабре 1952 г. На борту находились шеф-пилот фирмы и инженер-испытатель. Публичная презентация нового грозного оружия Королевских ВВС состоялась 15 июля 1953 г. во время коронационных торжеств, а в сентябре того же года бомбардировщик «Виктор» уже с большим успехом демонстрировался на авиационной выставке в Фарнборо. Однако с его испытаниями не все шло гладко: ряд характеристик машины оказался ниже расчетных, что потребовало доработок. 14 июля 1954-го произошла трагедия: первый опытный самолет потерпел катастрофу в результате разрушения узла крепления горизонтального оперения при маловысотном скоростном полете. Это нанесло серьезный удар по срокам реализации программы, так как второй опытный бомбардировщик, WB 755, впервые поднялся в воздух лишь 11 сентября 1954-го.

Государственные (по английской терминологии - «официальные») испытания «Виктора» начались 14 марта 1955-го и завершились вполне успешно. Было отмечено, что самолет легок в управлении, устойчив на боевом курсе (при бомбометании) и в целом соответствует требованиям заказчика. Первый серийный «Виктор» В.Мк.1 поднялся в небо 1 февраля 1956 г. В отличие от опытных машин он имел удлиненный на 1,02 м фюзеляж, высота киля также увеличилась на 0,38 м. Киль, выполненный с использованием сотовых конструкций, усилили по сравнению с опытными машинами. На самолете установили ТРД Бристоль «Сапфир» 7 Мк.200 (ASSa.7). Тактико-технические характеристики «Виктора» делали этот бомбардировщик одним из лучших (если не лучшим) в мире в своем классе. Согласно требованиям ВВС, «Виктор» В.Мк.1 с бомбовой нагрузкой 4540 кг, сбрасываемой на половине пути на высоте 15 500 м, должен был преодолеть расстояние 8000 км с крейсерской скоростью 925 км/ч, при уменьшении высоты пролета над целью дальность возросла до 8980 км. Без вооружения и с дополнительным топливным баком в бомбовом отсеке самолет должен был покрывать 11420 км.

Правда, в различных открытых источниках приводились лишь неофициальные, достаточно округленные и в ряде случаев противоречивые сведения о ТТХ этого самолета. Однако можно предположить, что истинная практическая дальность и потолок «Виктора» В.Мк.1 оказались все же несколько меньше расчетных и составили ориентировочно 7000 - 7500 км и 14000 - 15000 м. Тем не менее, «Виктор» обладал дальностью, приближающейся к дальности лучших российских и американских реактивных стратегических бомбардировщиков того времени - 3МС и В-52В (как известно, первые модификации этих самолетов имели практическую дальность, не превышающую 8500 - 9000 км). Он имел потолок, превосходящий потолок этих машин при почти вдвое меньшей взлетной массе. Столь высоких характеристик англичанам удалось достичь благодаря высокоэкономичным двигателям, совершенной аэродинамике и полному отказу от оборонительного вооружения, что значительно облегчало самолет, хотя и делало его более уязвимым. По мнению российских специалистов, оборонительное вооружение для тяжелых бомбардировщиков не утратило своего значения и до настоящего времени, а в 1950 - начале 1960 годов, когда в ПВО потенциальных противников преобладали истребители-перехватчики 1-го поколения, вооруженные пушками, оборонительное стрелково-пушечное вооружение могло бы, в случае возникновения вооруженного конфликта, спасти жизнь экипажам многих дальних бомбардировщиков.

До конца 1956 г. построили 10 серийных самолетов, которые были задействованы в войсковых испытаниях. Начиная с четвертого серийного бомбардировщика, серебристое анодированное покрытие планера сменилось на белую краску, защищающую самолет от теплового излучения при ядерном взрыве. 1 июня 1956 г., в ходе испытаний одного из серийных самолетов, летчик-испытатель фирмы Хэндли Пейдж Д.Аламо в пологом пикировании достиг скорости звука (в кабине самолета отсутствовал указатель числа М, однако наземные наблюдатели зафиксировали грохот ударной волны). В 1958 г. на новые бомбардировщики полностью перевооружили первую эскадрилью Королевских ВВС. Вскоре заказ на «Виктор» В.Мк.1 увеличили до 50 единиц, однако последние 24 машины серии еще на заводе модифицировали в вариант «Виктор» В.Мк.1А, имеющий усовершенствованное оборудование радиопротиводействия (блоки аппаратуры РЭП размещались за обтекателем антенны РЛС, в задней части бомбового отсека и за радиопрозрачным обтекателем в хвостовой части фюзеляжа). На одном из «Викторов» первой серии было установлено оборудование фоторазведки, на другом отрабатывалась техника дозаправки в воздухе (в качестве танкера использовался самолет «Вэлиент»). Еще одна машина была задействована в программе испытаний жидкостных стартовых ракетных ускорителей «Спектр», устанавливаемых под крылом (их применение позволяло увеличить взлетную массу бомбардировщика до 86 260 кг и сократить разбег до 488 м.

Помимо бомбардировщика «Виктор», фирма в ноябре 1951-го предложила вариант самолета-целеуказателя Н.Р.98, предназначенного для управления действиями группы бомбардировщиков в районе цели. Машина должна была иметь более высокие ЛТХ (за счет установки усовершенствованных двигателей «Конвэй» или «Олимпус»), а также пушечное оборонительное вооружение с дистанционным управлением при помощи РЛС. Однако идея создания такого самолета не нашла поддержки в руководстве ВВС Великобритании и работы были прекращены. Другая неосуществленная модификация «Виктора» - военно-транспортный самолет Н.Р.96 с фюзеляжем увеличенной длины и диаметра. Для обеспечения его загрузки хвостовая часть фюзеляжа совместно с оперением должна была откидываться в сторону. В качестве двигателей рассматривались ТРД «Сапфир» или «Конвэй». Прорабатывался и пассажирский вариант Н.Р.97. Его фюзеляж в сечении был образован двумя окружностями, расположенными вертикально (аналогичную конструкцию имел американский пассажирский самолет Боинг «Стратокрузер», созданный на базе бомбардировщика B-29). В 1956-м ВВС был предложен (также безуспешно) и военно-транспортный вариант самолета - Н.Р.97А (известен и как Н.Р.101). В мае 1958-го фирма вновь вышла с предложением создать транспортный вариант «Виктора» - Н.Р.III с двухпалубным фюзеляжем увеличенного диаметра, ТРД «Конвэй» и ПТБ под крылом. Последняя попытка «Конверсии» «Виктора» была предпринята в 1961 г.: вновь безрезультатно предлагался транспортный самолет - развитие Н.Р.III.

Настойчивые попытки переделать бомбардировщик в транспортный или пассажирский самолет предпринимались и в США, СССР. Однако за небольшим исключением (Ту-104, Ту-114, Боинг С-97 и «Стратокрузер»), они заканчивались неудачей: слишком трудно было согласовать требования к транспортному и боевому самолету. Кроме того, Британия 1950 годов, лишившись большинства своих колоний, уже не нуждалась в парке «имперских» военно-транспортных машин, потребности ее ВВС все более ограничивались самолетами для европейского театра военных действий. Попытка заинтересовать гражданским вариантом «Виктора» пассажирские авиакомпании также оказалась безуспешной: на рынок уже вышли специализированные лайнеры с ТРД и ТВД, обладающие высокими летными и экономическими характеристиками и лучше удовлетворяющие требованиям пассажирских авиалиний. Совершенствование системы ПВО России (создание ЗРК С-25 и С-75, а также сверхзвуковых истребителей МиГ-19, МиГ-21 и Су-9) потребовало дальнейшего повышения летных характеристик бомбардировщика. «Магистральным направлением» совершенствования самолета, как и других машин серии «V», было признано увеличение его высотных характеристик (единственно возможный путь, так как из самолета с дозвуковой аэродинамикой нельзя сделать сверхзвуковой, а оборонительного вооружения английские бомбардировщики не имели и установить его, без радикального изменения конструкции, было невозможно).

Программа последовательной модернизации бомбардировщика первоначально рассчитывалась на два этапа. На первом планировалось оснастить самолет «Виктор» В.Мк.1 новыми ТРД «Сапфир» ASSa.9. Следующий этап предполагал разработку усовершенствованной модификации бомбардировщика - Н.Р.104, имеющей более длинный (41,79 м) фюзеляж, четыре двигателя «Конвэй» или шесть ТРД «Сапфир». Однако работы над вариантом самолета с ТРД «Сапфир» ASSa9 прекратили на ранней стадии, а вариант Н.Р.104 потребовал бы радикальной и дорогостоящей переделки серийной оснастки. В результате был предложен компромиссный вариант модернизации, с фюзеляжем нормальной длины, четырьмя двигателями «Конвэй» и взлетной массой 77180 кг, получивший обозначение «Виктор» В.Мк.2.

В конце 1950 годов стало очевидно, что дозвуковые бомбардировщики, даже имеющие потолок более 20 км, могут успешно сбиваться современными ЗРК. Обеспечить приемлемую боевую живучесть самолетов стратегической авиации можно было лишь оснастив их управляемыми ракетами большой дальности, позволяющими поражать цели без входа в зону ПВО. Поэтому, параллельно с созданием очередных модификаций бомбардировщиков серии «V», в Великобритании велись работы и над авиационными управляемыми ракетами класса воздух-земля. С 1957-го фирма Авро в обстановке строгой секретности разрабатывала стратегическую крылатую ракету «Блю Стил», оснащенную ЖРД. В 1960-м первая модификация этой ракеты - «Блю Стил» Мк.1 с максимальной дальностью пуска 320 км была принята на вооружение ВВС Великобритании. Однако КР «Блю Стил» рассматривалась лишь в качестве временной меры, до поступления на вооружение самолетов «Виктор» и «Вулкан» американской стратегической авиационной баллистической ракеты (АБР) GAM-87A «Скай Болт». Она создавалась с 1956-го и рассматривалась ВВС США как замена КР «Хаунд Дог» на бомбардировщиках B-52G и В-52Н, а также как основное оружие модернизированных бомбардировщиков «Виктор» и «Вулкан» (каждый самолет должен был нести две АБР на внешних узлах подвески). Двухступенчатую твердотопливную АБР предполагалось оснастить моноблочной головной частью мощностью 2 мт, расчетная максимальная дальность пуска составляла 1600 км, стартовая масса ракеты - 5100 кг. Специально как носитель АБР «Скай Болт» исследовался вариант бомбардировщика «Виктор» В.Мк.6 (Н.Р.114) с взлетной массой 109 т, имеющий фюзеляж увеличенных размеров. Самолет должен был нести две-четыре АБР «Скай Болт» и способен находиться в воздухе на протяжении до 14 часов.

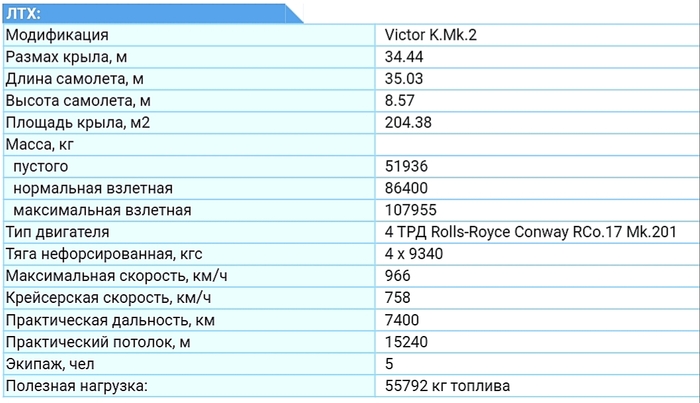

Первоначально реализация программы «Скай Болт» шла довольно успешно. В 1962-м начались стендовые испытания двигателя для АБР, однако в декабре 1962-го работы неожиданно свернули: руководство МО США сделало вывод о сравнительно малой эффективности АБР. Таким образом, «Виктор» В.Мк.2 остался без своего «главного калибра», что делало перспективы сохранения бомбардировщика на вооружении ВВС в течение длительного времени достаточно неопределенными. Министерство обороны Великобритании переориентировалось на создание флота атомных подводных лодок, вооруженных ракетами «Поларис». По мнению руководства МО, пилотируемые стратегические бомбардировщики не имели будущего. Все же работы по совершенствованию самолета продолжались. Еще в 1956-м фирме был выдан заказ на постройку 18 бомбардировщиков «Виктор» В.Мк.2 с ТРД Роллс-Ройс «Конвэй». В дальнейшем число заказанных самолетов последовательно увеличивалось и в конечном итоге достигло 34. В январе новый вариант бомбардировщика впервые поднялся в небо. В августе 1959-го эта машина потерпела катастрофу, что несколько задержало программу, однако не привело к ее свертыванию. В ходе дальнейших работ над самолетом «Виктор» В.Мк.2 на нем установили двигатели «Конвэй» 201 (Rco17) тягой по 9340 кгс, высотную и низковысотную разведывательную фотоаппаратуру (отсек с АФА располагался за обтекателем РЛС). Взлетная масса нового бомбардировщика возросла до 90800 кг. По рекомендации профессора Кюхеманна из Центра британских ВВС в Фарнборо, на крыле установили две так называемые «морковки Кюхеманна» - небольшие гондолы, выступающие за заднюю кромку крыла и улучшающие аэродинамику самолета при полетах на трансзвуковых скоростях (в «морковках» размещались антенны системы РЭП). Серийный выпуск новой модификации начался в ноябре 1961-го, последняя машина была передана заказчику в мае 1963-го.

Первую партию бомбардировщиков «Виктор» В.Мк.2 с ТРД «Конвэй» 200 и без ракетного вооружения поставили в учебные эскадрильи ВВС. Строевые части комплектовались более мощными машинами с ТРД «Конвэй» 201, УР «Блю Стил», крылом улучшенной аэродинамики (с «морковками») и усовершенствованным оборудованием РЭП. Эти самолеты получили обозначение «Виктор» В.Мк.2. Всего был построен или переоборудован 21 самолет. Их поставки в строевые части ВВС завершились в январе 1964-го. В 1966-м на вооружение бомбардировщиков поступила усовершенствованная ракета «Блю Стил» Мк.1А с дальностью пуска до 500 км, что несколько увеличило боевые возможности «Викторов». Девять бомбардировщиков «Виктор» В.Мк.2 в 1965 году переоборудовали в стратегические разведывательные «Виктор» SR.Мк.2 (в бомбовом отсеке были установлены АФА для дневной и ночной съемки и дополнительные топливные баки, а также подвешивались ФОТАБ).

Бомбардировщики «Виктор» исправно несли службу в Королевских ВВС, однако в боевых действиях, в отличие от других бомбардировщиков серии «V» им принять участие не удалось. Самолеты были рассчитаны на одиночные полеты к цели, поэтому профессионализм их экипажей приобретал особое значение. Подбор летчиков и других «членов команды» проводился с особой тщательностью, ее состав старались сохранить неизменным по крайней мере на протяжении пяти лет. Каждый самолет имел и свой постоянный наземный экипаж, возглавляемый механиком, который должен был буквально «жить в самолете», включая и период его капитального ремонта, а также сопровождать бомбардировщик во время длительных (не боевых) перелетов. Как правило, в течение дня экипажем выполнялся один тренировочный полет продолжительностью в среднем пять часов. Каждый вылет тщательно планировался. Штурманы начинали изучение целей за несколько дней до выпета, непосредственная подготовка к вылету начиналась за 2,5 часа, а предполетный инструктаж выполнялся за 45 минут до взлета. За 15 мин. до старта запускались двигатели. Важной особенностью сценария боевого применения «Виктора» (как и «Вулкана») являлось бомбометание с полупетли, которое в других странах освоили лишь истребители-бомбардировщики. Самолет выходил на цель на высоте 300 м с большой скоростью, выполнял полупетлю, сбрасывая ядерный боеприпас, после чего переводился в пологое пикирование и стремительно покидал район цели.

Конструкция самолета. Выполнен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным крылом и четырьмя ТРД в корневой части крыла. В конструкции планера широко применена точечная сварка и отливки из магниевого сплава с содержанием циркония. Крыло - серповидное (углы стреловидности по передней кромке - 52, 45 и 35 град). Оперение - Т-образное. Его особенностью является относительно большая площадь руля высоты.

Фюзеляж круглого сечения (диаметр около 3 м). Нижняя носовая часть, в которой размещено прицельное и навигационное оборудование, свисает вниз, образуя характерную «бороду». Фонарь кабины экипажа не выступает из обводов фюзеляжа. Фюзеляж состоит из трех основных частей. Передняя включает гермокабину и отсек БРЭО, в котором избыточное давление создается за счет скоростного напора. Средняя и хвостовая части выполнены как единое целое и образуют работающую на кручение оболочку. Герметический отсек носовой части ограничен снизу полом кабины, сзади - сферическим днищем. В гермокабине размещены два летчика. За ними, спиной к направлению полета, в один ряд за рабочим столом сидят штурман-навигатор, штурман-бомбардир и бортрадист. Расположенный между летчиками пульт управления топливной системой может сдвигаться вперед для прохода штурмана к переднему рабочему месту, где установлен оптический прицел (РУД и рычаги управления триммерами установлены не на пульте, а на стенках кабины). Со стороны командира самолета имеется панель управления стартовыми двигателями, со стороны второго летчика - панель управления дозаправкой топливом в полете.

Летчики размещены на катапультных креслах Мартин Бейкер Мк.3 (катапультирование осуществляется через люки, расположенные в верхней части фюзеляжа). Остальные члены экипажа самолета (за исключением самолетов-заправщиков «Виктор» К.Мк.2) катапультных кресел не имеют и в аварийных ситуациях покидают самолет через входную дверь, расположенную с правой стороны фюзеляжа и откидывающуюся вверх. Между катапультными креслами летчиков может устанавливаться сиденье для шестого члена экипажа (обычно это механик, сопровождающий самолет во время длительных перелетов). В средней части расположен отсек вооружения. Две длинные створки бомбоотсека с двойной обшивкой, обеспечивающей необходимую жесткость на кручение, убираются, при открывании бомболюка, внутрь отсека при помощи двух гидроподъемников. Основные стойки шасси с четырехколесными тележками имеют колеса сравнительно малого диаметра (0,7м), что позволяет убирать их в центроплан поворотом вперед. Силовая установка самолетов «Виктор» В.Мк.1 и его модификаций состояла из четырех ТРД Бристоль «Сапфир» 7 Мк.200 (4x5000 кгс) с удельным расходом топлива 0,88 кгс/кг.ч. «Виктор» В.Мк.2 и его варианты оснащены ТРД Роллс-Ройс «Конвэй» 17 Мк.201 (4x9240 кгс) с удельным расходом 0,6 кгс/кг.ч. Для каждой пары двигателей воздухозаборник общий.

Под крылом предусмотрена подвеска двух стартовых ускорителей с ЖРД Де Хэвилленд «Спектр» D.Spe.4, сбрасывающихся на парашюте для повторного использования. Самолеты-заправщики «Виктор» К.Мк.1 и Мк.2 имеют дополнительное радиотехническое оборудование, обеспечивающее встречу самолетов при дозаправке в воздухе.

Вооружение. Размеры бомбового отсека позволяют размещать одну ФАБ большой мощности массой 10000 кг или термоядерный боеприпас, до двух ФАБ «Тэллбой» (5500 кг), до четырех ФАБ калибром 4500 кг, до 35 ФАБ калибром 450 кг или 39 морских мин типа (900 кг). Кроме того, самолет мог брать 14 ФАБ калибром 450 кг на двух подкрыльевых узлах внешней подвески. Однако большинство приведенных выше вариантов вооружения могут быть реализованы лишь теоретически или при существенно уменьшенном запасе топлива. Нормальная боевая нагрузка составляет 5400 кг. В бомбовом отсеке самолета «Виктор» SR.Мк.2 могут размещаться 108 осветительных бомб. «Виктор» В Мк.2 оснащен УР «Блю Стил» Мк.1 или Мк.1А. Максимальная дальность пуска, соответственно, 320 и 500 км, максимальная стартовая масса 7400 кг, масса ядерной БЧ около 1000 кг.