Американский вдоводел

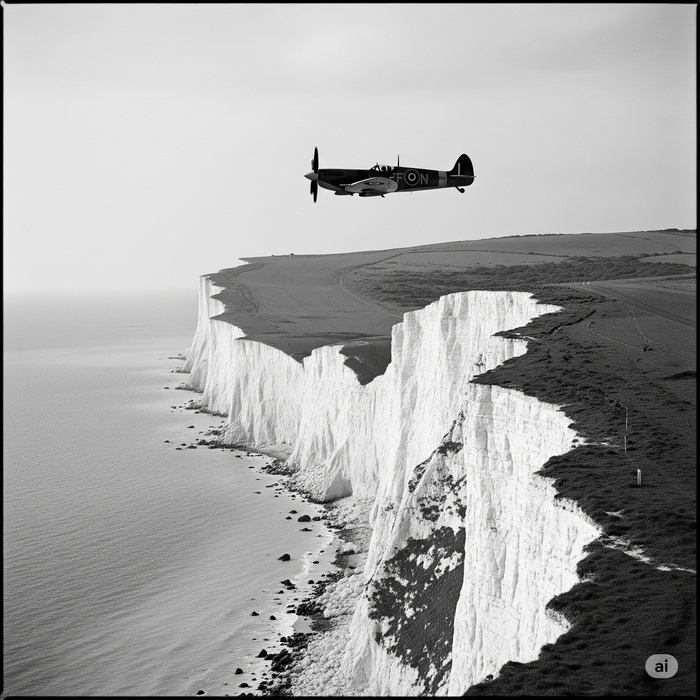

Война в Корее в очередной раз наглядно продемонстрировала и без того очевидную истину. Для обеспечения превосходства над противником военная техника должна не только иметь лучшие характеристики. Зачастую необходимо использовать новые технологии и новые решения. Без этого вряд ли удастся добиться успеха. В контексте авиации начала пятидесятых годов прошлого века это означало большие скорости и высоты полета, а также лучшую маневренность. Надо заметить, в то время авиация только-только начала осваивать сверхзвуковые скорости и диапазон скоростей М>1 был скорее загадочной новинкой, нежели привычной «обстановкой». Именно штурмовать большую скорость в начале 50-х надумали инженеры компании Lockheed. По их задумке, новый самолет должен был в два раза обгонять звук и, как потом окажется, весь проект будет подчинен именно этой цели.

Идея создания двухмахового истребителя была предложена главой локхидовского отдела по секретным разработкам Кларенсом «Келли» Джонсоном еще в начале 1950 года. Однако в то время будущий отдел Skunk Works – это название появится лет через десять – был занят другими проектами и новый истребитель начали создавать только через полтора года. Дело в том, что поначалу идея Джонсона казалась руководству и военным слишком смелой. Но к середине Корейской войны стало понятно, что на имеющейся технике больше не повоюешь и истребительная авиация просто обязана менять свой облик. В то же время, команде Джонсона не запретили проводить исследования на предмет перспектив истребителей. Позже это благоприятно сказалось на сроках воплощения концепции.

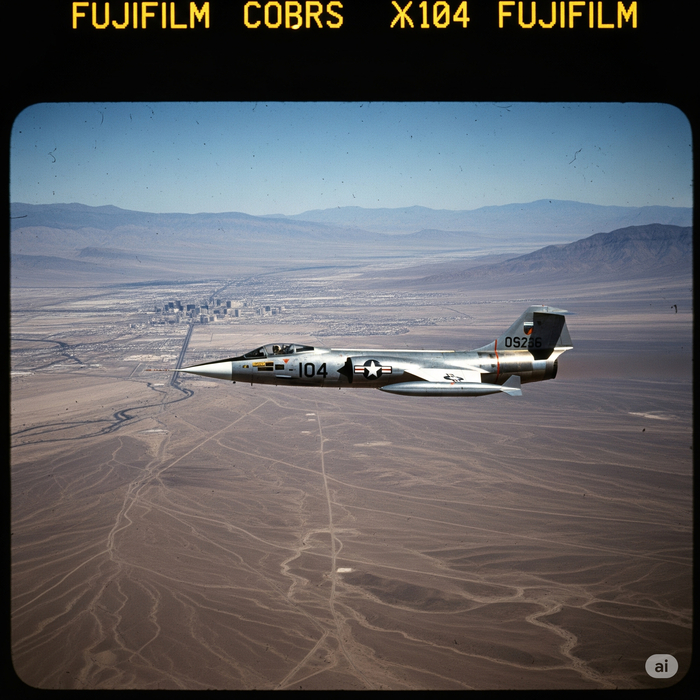

Погоня за скоростью обусловила ряд основных особенностей конструкции самолета L-246 (таким было обозначение проекта в конструкторском бюро). Для достижения скорости в M=2 конструкторы «Локхида» одновременно стали воплощать две идеи. Первая касалась установки двигателя максимально возможной мощности, а вторая подразумевала обеспечение минимального сопротивления планера. Поскольку создание двигателя для двухмахового L-246 не входило в обязанности конструкторской группы Келли Джонсона, мы пока остановимся только на аэродинамической и весовой стороне проекта. Как в первые годы авиации, конструкция L-246 делалась максимально легкой, естественно, без потери прочности. Похожим образом старались сделать и внешние обводы самолета. Так, на поверхности фюзеляжа и крыльев конструкторы постарались оставить только минимально необходимое количество технических лючков и т.д. Более крупные агрегаты, такие как фюзеляж, крыло или хвостовое оперение, делались в виде своеобразного компромисса между минимальным сопротивлением и эффективной работой. Поэтому крыло нового истребителя в итоге оказалось непривычно малым. Впоследствии это приведет к появлению прозвища «The missile with a man in it» («Ракета с человеком внутри»).

Надо заметить, подобный подход к аэродинамике самолета не стал исключительно положительным. Да, скоростной потенциал истребителя стал гораздо выше, чем у «традиционных» для того времени самолетов. Но высокая максимальная скорость плохо сказалась на маневренности. Правда, заказчик в лице ВВС США был не против. Предполагалось, что L-246 станет перехватчиком в классическом понимании этого термина. Он будет взлетать, быстро выходить в район перехвата, быстро атаковать цель и возвращаться на базу. Маневренный воздушный бой в эту концепцию входил исключительно в качестве небольшого и далеко не основного дополнения. Так что военные не возмущались по поводу специфических характеристик создаваемого самолета.

Сравнительно плохие маневренные качества L-246 имели несколько причин. Главная из них касалась крыла. Несколько экспериментальных самолетов серии «X» и ряд испытаний в NACA к началу создания нового истребителя позволили выяснить особенности полета со скоростью, в два раза превышающей скорость звука. Среди прочего, на таких скоростях теряло эффективность стреловидное крыло. Более удобными и перспективными выглядели треугольные или трапециевидные плоскости. Большие скорости также требовали еще более тонкого крыла, чем раньше. В итоге конструкторы «Локхида» остановились на трапециевидном крыле с удлинением около 2,45 и тончайшим для того времени профилем – всего 3,4%. Малая толщина крыла привела к тому, что радиус кривизны носка крыла не превышал 0,5 миллиметра. Все это требовало новых материалов и новых технологий, способных обеспечить должную точность изготовления деталей. Впоследствии техникам строевых частей приходилось даже накрывать крылья самолетов F-104 специально изготовленными брезентовыми чехлами с мягкими вставками. Без них запросто можно было повредить кромку крыла и даже получить травму. Однако тонкое крыло малого удлинения эффективно только на высоких скоростях. Для обеспечения нормальных взлетно-посадочных характеристик Джонсону сотоварищи пришлось оборудовать крыло отклоняемыми носками по всей длине и щелевыми закрылками большой площади.

Экономия объемов фюзеляжа потребовала от инженеров оснастить F-104 Т-образным хвостовым оперением. Других способов дать самолету цельноповоротный стабилизатор просто не было. Стоит отметить тот факт, что эффективность стабилизатора, выполнявшего функции руля высоты, была достаточной для парирования момента на пикирование, который возникает в трансзвуковом диапазоне скоростей. Одновременно с этим склонность к пикированию в некоторой мере компенсировалась высокой тяговооруженностью – самолет мог быстро «проскочить» через опасный диапазон скоростей и далее лететь более стабильно. Руль направления разместили в задней части киля. По своим размерам он не представлял чего-либо примечательного.

В качестве силовой установки для будущего F-104 был выбран двигатель General Electric J79-GE-3. Этот форсированный турбореактивный двигатель создавался одновременно с самолетом. Расчетная тяга ТРД превышала 4500 кгс, что в сочетании с расчетной взлетной массой истребителя порядка десяти тонн давало достаточно неплохую тяговооруженность. Разработка двигателя шла достаточно трудно, из-за чего в ходе испытаний самолета возникло несколько проблем, но о них немного позже.

Вооружение проекта L-246 имело в своем составе одну шестиствольную автоматическую пушку M61 Vulcan и два узла для подвески управляемых ракет. Подразумевалось, что двух ракет будет достаточно для перехвата самолетов противника. По современным меркам этого мало, но в начале 50-х посчитали, что две ракеты и двухмаховая скорость вполне приемлемы для перспективного перехватчика. В конце концов, пушка «Вулкан» имела огромную для того времени скорострельность в четыре тысячи выстрелов в минуту. В свете отсутствия достойных серийных ракет «воздух-воздух» сочетание всего двух управляемых боеприпасов и скорострельной пушки выглядело наилучшим решением с заделом на несколько лет вперед.

Наконец, в соответствии с последними требованиями к безопасности авиационной техники, команда Джонсона предусмотрела на L-246 катапультное кресло. Поскольку облик средств спасения в 50-х годах еще не был отработан, выброс кресла с летчиком происходил не вверх, как принято сейчас, а вниз. Такой способ спасения пилота был выбран по нескольким причинам. Во-первых, катапультирование вниз было проще в техническом плане; во-вторых, по причине невозможности столкновения кресла с хвостовым оперением можно было уменьшить скорость выброса, а в-третьих, летчик почти не рисковал получить компрессионную травму позвоночника. Только все три плюса компенсировались довольно серьезными минусами. Так, при отстреле кресла вниз пилот испытывал немалую отрицательную перегрузку, что само по себе далеко не полезно для здоровья и самочувствия. Кроме того, перед раскрытием парашюта кресло с летчиком теряло не менее 400-450 метров высоты. Таким образом, на взлете или при посадке серьезная авария ставила пилота перед непростым выбором: катапультироваться и быть «выстреленным» в землю либо упасть вместе с самолетом. И хорошо, если была возможность спланировать и жестко сесть на брюхо...

Строевые летчики вряд ли бы одобрили такую особенность системы спасения. Но военное руководство США, видя результаты воздушных боев над Кореей, больше внимания уделяло летным характеристикам и тактическим преимуществам нового самолета, нежели катапультированию летчика. Осенью 52-го проект L-246 был одобрен комиссией ВВС и 12 марта 1953 года от Lockheed потребовали построить два опытных экземпляра истребителя XF-104. Вместе с армейским обозначением новый самолет получил и собственное имя – Starfighter («Звездный боец»). На сборку первых двух экземпляров теперь уже F-104 ушло менее года. При этом еще до начала испытаний Пентагон – по-видимому, оценив перспективы истребителя – сделал заказ на еще 17 предсерийных самолетов YF-104 и шести серийных F-104 версии «А». В целом, господа из Пентагона относились к проекту с большим оптимизмом. К примеру, планировалось, что первые «Старфайтеры» пойдут в войска уже в 59-м году. В компании Lockheed этот оптимизм не разделяли. Проблемы начались еще на стадии сборки опытных экземпляров. Когда первый XF-104 был в достаточно высокой степени готовности, выяснилось, что «Дженерал Электрик» не успевают доделать новый двигатель к ранее оговоренному сроку. Поскольку в «Локхид» не хотели срывать сроки, пусть даже и по чужой вине, в срочном порядке пришлось переделывать конструкцию опытных самолетов для установки двигателей Armstrong Siddeley Sapphire. Он имел немного более низкие характеристики, чем J79-GE-3, но выбирать было почти не из чего.

До конца 1957 года 52 построенных самолета использовались в ходе испытаний на базе Эдвардс. Первоначальные планы о начале поставок в 56-м году были сорваны, но даже через год после этого срока истребитель все еще не был готов. Особенности управления, вооружение и эксплуатационные показатели F-104 уже не в полной мере устраивали военных. В результате Starfighter перестал рассматриваться в качестве основного перехватчика на ближайшие несколько лет. Теперь он стал только лишь временной мерой в ожидании F-106 Delta Dart. В конце зимы 57-го Пентагон отказался от закупки разведывательного RF-104. Заказ на F-104, в свою очередь, сократился до 146 машин. О старых планах на 650-700 машин уже не вспоминали.

26 января 1958 года можно считать началом карьеры «Старфайтера». В этот день состоялась торжественная церемония передачи первых строевых самолетов 83-й эскадрилье ПВО. Летчики отнеслись к новой технике с энтузиазмом. Правда, вскоре оптимизм пропал: в течение пары месяцев было потеряно полдесятка машин. F-104 оказался слишком строгим даже для опытных военных летчиков. Причем, как отмечали те, кому посчастливилось не разбиться вместе с самолетом, Starfighter никак не «предупреждал» о неправильном пилотировании. Он сразу же сваливался в штопор. Из-за аварий в 58-й эскадрилье с апреля по июнь 58-го года полеты на F-104 были приостановлены. Тем не менее, производство новых самолетов продолжалось и они по-прежнему уходили в части. В прочих соединениях освоение нового самолета тоже было далеко не простым. Истребители регулярно бились и порой уносили жизни пилотов. Вероятность гибели летчика увеличивала и катапульта. Поскольку переделывать ее было уже поздно, летчикам при полетах на малой высоте рекомендовалось перевернуть самолет «кверху брюхом» и катапультироваться. Само собой, не всегда была возможность проделать этот маневр.

Армейские острословы быстро придумали «Старфайтеру» новые прозвища. На разных базах F-104 стали называть то «Летающим гробом» («Flying Coffin»), то «Оставляющим вдов» («Widowmaker»). На этом фоне кличка «Беременная булавка» («The Pregnant Hatpin») выглядела не так уж обидно. А тем временем фирма «Локхид» предлагала новые варианты использования и оснащения самолета. К примеру, была начата разработка ракеты «воздух-воздух» с ядерной боевой частью. Однако ракета с килотонной боеголовкой не позволяла подвешивать ее на крылья. Под фюзеляжем «Старфайтера» она сильно мешала на взлете и не позволяла садиться, не сбросив ее. Зато были созданы и серийно производились несколько модификаций истребителя:

- F-104A. Базовая версия;

- F-104B. Учебный двухместный истребитель. За исключением дополнительной кабины и некоторой электроники аналогичен варианту «А»;

- F-104C. Представляет собой базовый «Старфайтер» с новым двигателем GE J79-GE-7, новой прицельной аппаратурой и подфюзеляжным пилоном для подвески вооружений;

- F-104D. Модернизированный учебный F-104B;

- F-104G, F-104J, F-104S – экспортные варианты F-104A, предназначенные для поставок в Германию, Японию и Италию соответственно. Друг от друга и от исходного истребителя отличаются составом бортового оборудования.

В середние 60-х годов перспективы «Старфайтера» были достаточно понятными. Поэтому на 22 серийных самолетах были демонтированы некоторые части БРЭО, а взамен их установлены телекамеры и аппаратура дистанционного управления. Под индексом QF-104 эти самолеты использовались на испытаниях зенитных ракет в качестве радиоуправляемых мишеней.

Несмотря на то, что F-104 дослужили до самой Вьетнамской войны, особых успехов в бою они не имели. В 1965 году 476-е крыло было отправлено в Южный Вьетнам. По имеющимся данным, там были F-104C с возможностью атаки наземных целей. Подробности применения никогда не публиковались, из чего часто делается вывод об отсутствии каких-либо успехов. Пару месяцев американские летчики поработали во Вьетнаме, после чего их перевели на Тайвань работать в ПВО острова. 20 сентября один из F-104 случайно (по официальной американской версии) вошел в воздушное пространство КНР, где был сбит китайским МиГ-19. Американский пилот погиб.

В то время, когда 476-е крыло работало на Тайване, модификации F-104A и F-104B начали сниматься с вооружения. Их работу теперь доверяли вариантам «C» и «D» соответственно. Именно на этих самолетах летала та часть 476-го крыла, которую в 66-м снова отправили во Вьетнам. Базировавшиеся в Таиланде самолеты использовались для прикрытия самолётов дальнего радиолокационного обнаружения ЕС-121 непосредственной поддержки войск и разведки (в том числе над Лаосом). Боёв с северовьетнамскими истребителями не было, но один самолёт, непреднамеренно оказавшийся в воздушном пространстве Китая, был сбит 20 сентября 1965 в поединке с китайским J-6, пилот погиб. Поиски обломков также закончились трагедией: вылетевшая пара других «Старфайтеров» сталкивается в воздухе между собой и разбивается. Неделю спустя огнём с земли был сбит ещё один F-104C, пилот погиб. После этого оставшиеся самолёты отозвали обратно на авиабазу Джордж в США. Всего за войну было потеряно 14 «Старфайтеров».

Самолеты 476-го авиакрыла были последними F-104 в США. За несколько лет эксплуатации из почти трехсот серийных F-104 была потеряна четверть. Погибло два десятка летчиков. В 1966 году серийное производство для собственных нужд было прекращено.

Вскоре после начала полноценного серийного производства самолета F-104A новым истребителем заинтересовалась Канада. По запросу официальной Оттавы на «Локхиде» начали работы над переделкой самолета под канадские нужды. Первоначальный контракт Канады и «Локхида» подразумевал строительство опытных машин и серии из 38 истребителей. Далее производство было развернуто в Канаде. Для собственных нужд эта страна собрала 200 истребителей и еще 140 было продано в третьи страны.

С 1962 года в немецкие части стали поступать первые F-104G, собранные на территории Германии. За полтора года на новую технику «пересадили» 12 полков ВВС ФРГ. Отличия F-104G от изначального Starfighter были почти такими же, как и у CF-104. На основе F-104G, практически без изменений в конструкции и оборудовании, была создана модификация F-104J для Японии. Как и другие страны, Япония получила несколько самолетов из США, а остальные сделала своими силами

Помимо продажи специальных модификаций для дружественных стран США торговали подержанной авиационной техникой. К примеру, в 65-м Пакистан получил пару десятков «б/у» F-104A. В том же году Пакистан попытался применить полученные самолеты в боях с Индией. Особых успехов, правда, пакистанские летчики не достигли. На каждый сбитый индийский самолет приходилось по сбитому «Старфайтеру».

Служа за пределами Соединенных Штатов, F-104 разных модификаций сохраняли свою высокую аварийность. Так, из имевшихся у ФРГ 900 с лишним машин было потеряно почти триста. Разбилось 116 летчиков. В свое время в Германии был крупный скандал по поводу целесообразности использования столь опасного истребителя. Активным и последовательным противником «Старфайтеров» был известный немецкий летчик Э. Хартманн. Однако большое количество и экономическая сторона замены не позволила разом снять с вооружения все F-104 и поставить на их место что-то более безопасное. Куда меньше повезло канадским пилотам. На момент снятия истребителей с вооружения недосчитались 45% машин. Именно служба в Канаде стала «рекордной» для F-104. При этом нельзя не отметить, что ни один из 20 испанских F-104G (за 7-8 лет все вмести налетали 17 тысяч часов) не был потерян.

Истребитель Lockheed F-104 Starfighter был прорывным для своего времени. Он первым в мире смог достичь двух скоростей звука, он имел уникальное для своего времени крыло и т.д. Но высокие требования к самолету в итоге привели к серьезным проблемам. Интересно, что подобное было с большинством самолетов фирмы «Локхид», разработанных в отделе Кларенса Джонсона. Группа конструкторов, ныне именуемая Skunk Works, всегда умела совершать невозможное. Только почти всегда все это делалось достаточно большой ценой. Так, разведчик U-2 с превосходными показателями высоты и дальности был крайне неудобным на взлете и посадке. SR-71 летал в три раза быстрее звука, но эксплуатация была чрезвычайно дорогой и сложной. Наконец, F-104 удовлетворял летным требованиям из изначального техзадания, но летать на нем было очень трудно и опасно.

технические и общие характеристики:

экипаж — 1 человек;

двигатель — турбореактивный двигатель General Electric J-79-7A с тягой 7030 кг;

размах крыльев — 6,6 метров;

длина — 16,6 метров;

максимальный вес — 12,6 тонны;

максимальная скорость — 2,2 Маха;

боевой радиус с двумя крыльевыми баками — 544 км;

максимальная высота полета — 17,7 км;

вооружение — одно 20-мм орудие M61A1 Vulcan; от двух до четырех ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder;

бомбовая нагрузка — две 340-килограммовые бомбы или ракетные капсулы.

Ответ на пост «Легкий троллинг янки советскими топливными заправщиками»1

Мой отец летал на Ту-16.

Он рассказывал мне одну историю, связанную с заправкой.

Они летали вдоль берегов Норвегии к Англии и им требовалась дозаправка.

Естественно их сопровождали натовские F-16.

И они очень интересовались заправкой в воздухе.

Тут надо ещё сказать, что на Ту-16 система заправки в воздухе была вкрячена в конструкцию гораздо позже разработки самого самолёта. Захват для шланга был с нижней стороны крыла и пилот тупо не видел ни захват, ни шланг, а действовал по командам стрелка-радиста сидящего в жопе самолёта.

В общем заправка в воздухе на Ту-16 это прям великое мастерство, почти подвиг.

Но вернусь к истории.

Зацепили шланг. Собрались заправляться.

В это время F-16 подлетает снизу под шланг и начинает снимать процесс на видеокамеру.

Заправщик включает насос, а из шланга в воздух через несколько дырок начинает херачить керосин обдавая НАТОвский истребитель облаком топлива.

Тот резко уходит вниз в сторону, видимо находясь в ахере от произошедшего.

А между нашими самолётами происходит диалог:

- 5 тонн отдал.

- 3 тонны принял. Вы шланг то поменяйте!

- Да выебут техников за такой шланг, не волнуйтесь.

Легкий троллинг янки советскими топливными заправщиками1

С 16 по 29 октября 1962 года мир с головой погрузился в эпицентр противостояния СССР и США названного позже «Карибским кризисом». В предчувствии надвигающейся беды океаны воинственно бороздили эскадры двух сверхдержав, а в небесах парили их стратегические бомбардировщики.

Советские реактивные ракетоносцы «Ту-16» в воздухе дозаправляли их родные братья «Ту-163». Благодаря 38-метровому гибкому шлангу «заправщик» за одну минуту перекачивал «бомберу» 2000 литров топлива.

В один из дней кризиса два наших топливных заправщика заметили у себя «на хвосте» пару новехоньких реактивных «Lockheed F-104» прозванных пафосными янки «звездными истребителями».

Нашим ребятам оставалось лететь совсем чуть-чуть до точки, где должна была произойти дозаправка, а «звездуны» явно вознамерились ей помешать. Командир одного из «Ту-163» решил вспомнить залихватскую курсантскую юность и взять прилипчивых звездно-полосатых дятлов на слабо.

Выйдя на радиочастоту, используемую летчиками всех стран для подачи сигналов бедствия, командир «тушки» заговорил на приличном английском суровым прокуренным голосом: «Кузнечик-3, Кузнечик-3 приказываю выпустить «электронные хватательные грейферы».

После этой команды к американским истребителям устремились гибкие заправочные шланги, выпущенные на тросах из правых крыльев. Американцы поняли слово «prehensile» (цепкий, хватательный, приспособленный для хватания), но что из себя представляют зубастые челюсти грейфера они представляли с трудом.

Когда устройства сцепок замаячили перед востроносыми «F-104» шутник командир выдал в эфир новый приказ: «Кузнечик хватай правого».

Надо было видеть, с какой скоростью янки отвалили в сторону и «рухнули» вниз, спасаясь от коварных русских захватов-грейферов.

Система запуска нулевой длины

Zero-length launch system (ZELL система запуска нулевой длины)

Большинство экспериментов проводились в 1950х во время холодной войны.

Разработки были прекращены в основном ввиду сложной логистики при боевом применении.

Также возросшая эффективность ракетных комплексов ПВО сделала необходимость подобной системы менее значимой в глазах стратегического командования.

В дальнейшем желание все же иметь фронтовой самолет не имеющий зависимости от относительно легко повреждаемых взлётно-посадочная полос мотивировало к разработке систем вертикального(VTOL) и короткого (STOL) взлета, что привело к появлению таких самолетов как:

Британский Hawker Siddeley Harrier: https://ru.wikipedia.org/wiki/Hawker_Siddeley_Harrier

Советский Як-38: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-38

Кадры из учебного фильма для люфтваффе: https://www.youtube.com/watch?v=XCbegiIhLGg

Подъем с переворотом

William “Bill” Ongena выполняет маневр touch-roll-touch (касание-переворот-касание) на Lockheed F-104G Starfighter. Он был первым пилотом успешно выполнившим такой финт, считавшийся до этого невозможным на этом самолете, имевшим очень плохую управляемость на малых скоростях и больших углах атаки.

Вильям Онгена был членом пилотажной группы Silvers бельгийских ВВС, широко известной в свое время.

В арсенале группы был, например, такой меневр как расхождение на встречных курсах и предельно малой высоте на скоростях до 750 км/ч с дистанцией всего в 2 метра.

До Вильяма Онгена уже были попытки выполнить маневр touch-roll-touch, окончившиеся трагическими неудачами.

Вильям тренировался выполнять такой маневр на верхней кромке сплошной облачности и сумел выработать правильную технику пилотирования, что позволило повторить меневр и другим пилотам.

Он подводил самолет к полосе на скорости около 300 км/ч с закрылками в посадочном положении, касался полосы выпущенным заранее шасси и давал полный газ с переводом в набор, на высоте около 15 метров начинал переворот креном. Сделав переворот "через спину" на 360 градусов не опуская нос, уменьшал тягу и применив воздушный тормоз выполнял второе касание.

Однако маневр оставался сложным и опасным, и после гибели другого бельгийского пилота Суса Якобса во время выполнения был запрещен.

Вильям Онгена погиб в автокатастрофе в 1990 году.

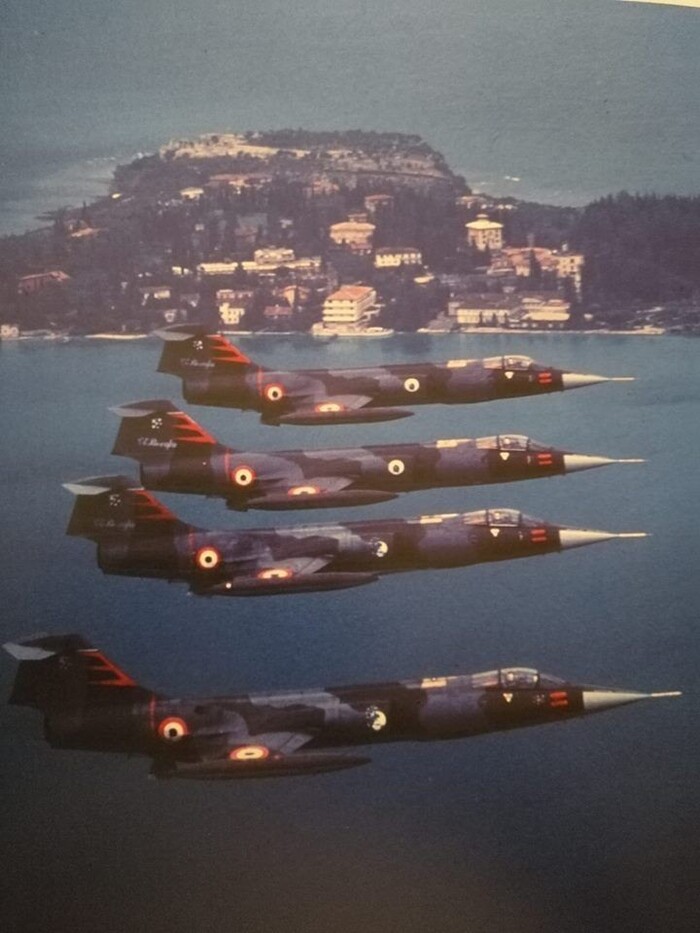

F-104 в ФРГ.Американский "звездный боец" ставший "вдоводелом".

Поскольку ВВС США еще в 1958 году отказались от дальнейших закупок "Старфайтера", единственная надежда фирмы "Локхид" оставалась на экспорт. Но продавать самолет по прозвищу "алюминиевый гроб" - дело вполне безнадежное. Прекрасно осознавая это, фирма развернула невиданную по масштабам программу рекламной "раскрутки" своего детища. Кампания велась одновременно в трех направлениях.

Но все это была лишь "надводная часть айсберга". Одновременно с газетной шумихой и рекламными показами высокопоставленные американские генералы, чиновники и бизнесмены, так или иначе связанные с "Локхидом", вели негласную "обработку" военно-политического руководства союзников США по НАТО с целью убедить их принять на вооружение "чудо-истребитель". Неудивительно, что усилия лоббистов "Старфайтера" вскоре увенчались успехом. Целый ряд западноевропейских стран выразил готовность принять машину на вооружение и приобрести лицензии на серийное производство. Правда, в число этих стран не входили Англия и Франция, наотрез отказавшиеся от американского "гастролера". Зато министерство обороны Западной Германии уже 6 ноября 1958 года под мощным нажимом из-за океана приняло решение сделать F-104 основным боевым самолетом Люфтваффе. Это означало приобретение и постройку по лицензии не менее 700 машин, то есть в два с лишним раза больше, чем летало в Соединенных Штатах! Так самолет, который у себя на родине считался бесперспективным, обрел "второе дыхание", а фирма "Локхид" - многомиллионные прибыли.

Немцам требовалась универсальная многоцелевая машина - перехватчик, легкий бомбардировщик, разведчик, штурмовик. Несмотря на очевидную противоречивость этих требований, фирма "Локхид" взялась быстро сделать из "Старфайтера" такую машину. Ее не смутило даже то, что неизбежное при этом утяжеление самолета сделает его еще более сложным и опасным в пилотировании. Новая модификация получила обозначение F-104G. За основу взяли истребитель-бомбардировщик F-104C. В дополнение к двум узлам подвески на концах крыла и четырем подфюзеляжным его оснастили еще двумя подкрыльевыми пилонами для бомб, ракет или подвесных топливных баков. Максимальная боевая нагрузка возросла с 1700 до 2177 кг. В фюзеляже вновь появилась шестиствольная пушка "Вулкан", которую наконец-то удалось довести "до ума".

Из-за увеличения полезной нагрузки максимальный взлетный вес самолета достиг 13 тонн. Это потребовало соответствующего усиления конструкции шасси и повышения мощности двигателя. Первые экземпляры F-104G оснащались двигателями J79 -GE-11A с тягой 4536 кг (7167 кг - на форсаже), но на большинство серийных машин ставили более мощные J79-GE-19 с тягой 5384 кг (8120 кг - на форсаже). Таким образом, тяговооруженность самолета не уменьшилась по сравнению с базовой модификацией, но нагрузка на площадь несущих поверхностей возросла еще больше, составив при максимальном взлетном весе огромную даже для современных гиперзвуковых машин величину 716 кг на квадратный метр (для сравнения, у главного потенциального оппонента "Старфайтера" - советского истребителя МиГ-21Ф-13 максимальная взлетная масса составляла всего 8625 кг, а нагрузка на площадь - 375,8 кг/кв.м, то есть почти вдвое меньше). Планер самолета усилили для обеспечения возможности полетов со сверхзвуковой скоростью вблизи земли (считалось, что таким образом "Старфайтерам" будет легче прорывать мощную ПВО СССР и стран Варшавского договора). Для повышения устойчивости и управляемости площадь киля и руля поворота сильно увеличили, заметно изменив тем самым внешний облик машины.

Серьезным изменениям подверглась бортовая авионика. Новый "Старфайтер" оснастили инерциальной навигационной системой "Литтон" LN-3, обеспечивающей полеты в сложных метеоусловиях днем и ночью, а также усовершенствованным радаром NASARR F15A-41B для работы, как по воздушным, так и по наземным целям. Возможность разместить все это оборудование, да еще и боекомплект в 750 снарядов для пушки в довольно тесном объеме носовой части "Старфайтера" появилась благодаря миниатюризации электронных схем, вызванной широким применением полупроводниковых приборов. Интересной новинкой стало блочное размещение всей бортовой электроники в легкосъемных контейнерах, что значительно упрощало обслуживание и ремонт. Так, например, вся "начинка" радара помещалась в металлическом кубе размером 75x75 см, который можно было легко выдвинуть из фюзеляжа на "салазках".

Еще одним важным нововведением стало катапультное кресло "Локхид" С-2, оснащенное системой катапультирования вверх. Однако это кресло все равно не обеспечивало спасения летчика на высотах менее 200 метров. Кстати, германские представители сначала настаивали на установке английских кресел "Мартин-Бейкер" GQ-7 класса 0-0, как более безопасных, но фирма "Локхид", не желая терять часть прибылей, решительно воспротивилась. В конце концов немцы сдались. Если бы они знали, чем это для них обернется...

Проект F-104G был закончен уже в конце 1958 года. А 18 марта 1959-го с ФРГ подписали контракт на поставку 66 одноместных экземпляров машины и 33 "спарок" TF-104G (позднее переименованы в F-104F). Остальные 600 машин немцы планировали сделать сами.

Пока в Калифорнии шла постройка прототипа, "коммивояжеры" фирмы "Локхид" продолжали активно "проталкивать" "звездного бойца" на международный рынок вооружений. Теперь у них появился еще один важный козырь - согласие Германии на эту машину. 2 июля 1959-го на "Старфайтере" остановил свой выбор ближайший сосед США - Канада. А в следующем году контракты посыпались один за другим: 2 марта - Италия, 20 апреля - Голландия, 20 июня - Бельгия, 8 ноября - Япония. Все эти страны намеревались строить машины своими силами. Кроме того, еще ряд стран, не имевших развитой авиапромышленности, выразил готовность закупать F-104 американской или немецкой сборки. К ним относились Дания, Греция, Испания, Норвегия, Турция и Пакистан. Так "Старфайтер" на глазах превращался из вызывающего опасение неудачника в один из самых распространенных боевых самолетов мира.

А потом он начал падать...

Немецкие пилоты знали, что "Старфайтер" - строгая и в чем-то даже коварная машина. Но они и не подозревали, что летать на нем будет ТАК страшно. Катастрофы начались сразу, и их было гораздо больше, чем в США. Американцы использовали F-104 в основном как высотный скоростной перехватчик, и именно такие задачи чаще всего приходилось отрабатывать летчикам. Немцев же учили наносить бомбоштурмовые удары на относительно малых скоростях и высотах, то есть - делать то, для чего "Старфайтер" изначально не был предназначен, причем как раз на тех полетных режимах, на которых он становился наиболее опасен.

Из-за несовершенства катапультных сидений "Локхид" у германских пилотов, как правило, не оставалось шансов спастись в случае возникновения нештатной ситуации. А подобных ситуаций хватало с избытком. "Старфайтер", как уже говорилось, не прощал ни малейшей ошибки. Тем более, если он был увешан бомбами, ракетами и топливными баками. Крохотные "лезвия" крыльев с трудом держали в воздухе 13-тонную машину, а полет напоминал балансирование на острие иглы. И ведь при этом надо было еще стараться поразить цель! Неудивительно, что при выполнении полетных заданий летчики бились один за другим.

Поначалу командование Люфтваффе старалось не допускать огласки беспрецедентной аварийности "Старфайтера". Но когда счет погибших пошел на десятки, держать это в тайне было уже невозможно. Наиболее жутким стал 1965 год, когда "звездный боец" отправил на тот свет более 30 западногерманских пилотов. Фактически из летавших в тот момент на "Старфайтерах" погиб каждый десятый. Почти еженедельно на авиабазах проходили траурные церемонии по поводу очередной жертвы. В конце концов информация проникла в печать и разразился грандиозный скандал. На страницах газет появились злые карикатуры, изображавшие "Старфайтер" в виде летающего гроба с маленькими крылышками, а журналисты задавались вопросом: почему такой самолет был принят на вооружение и растиражирован в сотнях экземпляров? Военные отказывались от комментариев или давали маловразумительные ответы, то и дело ссылаясь на служебную тайну.

Ответ пришел только спустя несколько лет, причем не из ФРГ или США, а из Японии. У нас нет статистики авиакатастроф со "Старфайтерами" в "стране восходящего солнца", но вряд ли ситуация там радикально отличалась в лучшую сторону от того, что происходило в Европе. На этом фоне в 1971 году ряд высокопоставленных японских должностных лиц, ответственных за программу "Старфайтера", был изобличен в получении крупных денежных взяток от эмиссаров фирмы "Локхид". Нашумевшее "дело Локхида" привело к отставке кабинета министров Японии, а несколько наиболее "замаранных" чиновников оказалось на скамье подсудимых.

В ФРГ скандал удалось замять, и под суд никого не отдали, но все же трудно поверить в то, что принятие на вооружение смертельно опасного для собственных пилотов самолета объясняется лишь несколькими поставленными им рекордами и рекламной шумихой. Тем более, что у немцев был богатый выбор: помимо "Старфайтера", им предлагали американские F-105 "Тандерчиф", F11F "Тайгер" и F-5 "Фридом Файтер", английские "Бакканир" и ВАС "Лайтнинг", французский "Мираж III" и итальянский "Фиат" G-91. Ни одна из этих машин не пользовалась столь мрачной репутацией, как F-104. Но все же выбрали почему-то именно его, а летчикам пришлось расплачиваться за это своими жизнями. Вопрос повышенной аварийности "Старфайтеров" в западной (прежде всего - американской) авиационной литературе обычно рассматривался так, будто это явление характерно только для Западной Германии, а в других странах все обстояло нормально. На самом же деле "Старфайтеры" постоянно бились везде, где летали. Просто в ФРГ это вызвало большой общественный резонанс и выплеснулось на страницы печати. А незавидный "рекорд" по части аварий и катастроф на "Старфайтерах" поставила Канада. Там из 238 машин данного типа разбилось 112 (почти 50%!), при этом погибло 37 пилотов.

По поводу причин огромного количества аварий и катастроф немецких F-104 в тех же популярных американских книжках приводятся различные версии, начиная от якобы низкого уровня подготовки западногерманских пилотов и кончая неблагоприятными погодными условиями. Но эти версии рассчитаны на дилетантов. Что касается "неблагоприятных погодных условий", то F-104G создавался именно как всепогодный истребитель-бомбардировщик, и аварии, связанные с метеорологическими факторами, говорят лишь о недостатках самой машины. К тому же для всех остальных летательных аппаратов погодные условия в Германии считаются вполне приемлемыми.

А тезис о "неподготовленных пилотах" и вовсе смехотворен, так как именно немецкая школа летной подготовки всегда отличалась особой тщательностью и скрупулезностью. В кабины "Старфайтеров" садились только пилоты, имевшие налет в несколько десятков, а то и сотен часов на поршневых и реактивных машинах. Кроме того, перед первым самостоятельным вылетом на одноместном F-104G каждого летчика долго "гоняли" с инструктором на "спарке". Одним словом, уровень подготовки летного персонала Люфтваффе был ничуть не ниже, чем в США и других развитых странах. Попытки обвинить в катастрофах самих немцев, и плохую погоду направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от истинного виновника, то есть - от фирмы "Локхид", создавшей "алюминиевый гроб". Ведь не секрет, что многие американские авиационные издания в той или иной степени финансируются концерном "Локхид-Мартин", а значит, любая критика в его адрес на их страницах вряд ли возможна. В 1966 году немцы решились, наконец, принять меры для повышения безопасности полетов на "Старфайтерах". К тому времени F-104 уже успел отправить в "лучший мир" 65 пилотов Люфтваффе.

Чтобы притормозить этот "конвейер смерти", самолеты начали переоснащать катапультными креслами "Мартин-Бейкер", обеспечивающими спасение летчиков на любых скоростях и высотах. Фирма "Локхид" вновь заявила протест, угрожая прекращением технической поддержки, но немцы на этот раз проявили твердость. Кстати, еще раньше ту же операцию по замене кресел "явочным порядком" произвела Дания, а в дальнейшем от сидений "Локхида" отказались и остальные эксплуатанты "Старфайтеров". Кроме того, истребители оборудовали высокочувствительной световой сигнализацией, извещающей пилота о любых неполадках в работе двигателя и других систем. Указанные мероприятия провели в течение 1967 года на всех западногерманских F-104. Эти меры привели к двояким результатам. С одной стороны число катастроф снизилось (напомним, что катастрофа отличается от аварии наличием человеческих жертв), но с другой - количество разбитых машин, наоборот, возросло еще больше! Дело в том, что большинство пилотов уже настолько боялось летать на "Старфайтерах", что при малейшей угрозе, не задумываясь, покидало кабину. Стоило только загореться одной из многочисленных лампочек аварийной сигнализации, как летчик моментально приводил в действие механизм катапульты.

До 1973 года Люфтваффе потеряло в авариях 205 "Старфайтеров". Чтобы компенсировать эти потери пришлось выпустить дополнительное количество машин, так что общее число "сто четвертых", поступивших на вооружение западногерманских ВВС, достигло 916 экземпляров. Аварии продолжались и в дальнейшем. По данным на 1983 год, в ФРГ разбилось 269 F-104, что привело к гибели 110 пилотов. И это не считая тех многочисленных жертв среди гражданского населения, на чьи дома рухнули вышедшие из повиновения "звездные бойцы". Итоговое количество разбитых западногерманских "Старфайтеров" нам не известно, но по косвенным данным оно составило не менее 300 экземпляров. Последняя авария произошла в 1989 году, когда F-104 уже снимали с вооружения Люфтваффе как морально и физически устаревший. А последний полет "звездного бойца" с черными крестами на крыльях состоялся в мае 1991 года. Другие страны НАТО начали избавляться от "Старфайтеров" еще раньше. В 1973 году это сделала Испания, в 1983-м - Бельгия и Норвегия, в 1984-м - Голландия, в 1986-м - Дания и Канада.

Старфайтер относился к самолетам имеющим большое число аварий - в основном в Германии, о которых было высказано много версий. Факт то, что F-104 и F-106 в США есть же самолеты, которые относятся к машинам, имеющим самое высокое число аварий. В "USAF" 300 построенных F-104 за 7 лет налетали 100 000 летных часов, при этом было потеряно 49 самолетов и погибло 18 летчиков. Интересно, отметить то, что Норвегия имела низкое количество аварий и Испания в течение 7 лет эксплуатации не потеряла ни одного самолета. На службе Канадских ВВС находилось 238 машин, из которых в течении 22 лет службы разбились 112 машин на которых погибло 37 пилотов, эксплуатация этих машин производилась в самых сложных метеоусловиях, при этом выполнялись боевые задачи повышенной сложности. В основном Старфайтеры имелись на вооружении ВВС ФРГ, которая насчитывала 916 машин, из которых 1/3 часть была потеряна.

Интересно ,что знаменитый ас Второй мировой Эрик Хартманн критиковал командование за этот самолет и очень жестко.За что и был отправлен в отставку.