Конкурсы на разработку авиационной техники в СССР были большой редкостью. Как правило, конструкторы сами предлагали проекты, а заказчик лишь уточнял требования к самолетам. Один из первых конкурсов ВВС объявили в 1936 году на разработку многоцелевой машины под названием «Иванов», способной решать задачи штурмовика, бомбардировщика, разведчика, а также самолета сопровождения. Задание на создание этого самолета сформулировал лично Сталин, а его название есть не что иное, как телеграфный адрес вождя всех народов. Самолет «Иванов» должен был развивать скорость до 420–430 км/ч на высоте 4500 метров, подниматься на высоту 9000–10 000 метров и летать на расстояние, в зависимости от нагрузки, от 2000 до 4000 км (чуть ли не стратегический бомбардировщик). Он должен был поднимать до 500 кг бомб. Самолету многоцелевого назначения (по современной терминологии), судя по всему, отводилась какая-то особая роль, поскольку его разработку поручили одновременно нескольким организациям: ЦАГИ, когда его отдел опытного самолетостроения возглавлял А.Н. Туполев, конструкторскому бюро Н.Н. Поликарпова и Харьковскому авиационному институту, возглавлявшемуся И.Г. Неманом.

Под руководством Иосифа Немана был создан цельнодеревянный разведчик-штурмовик Р-10 (ХАИ-52). Самолет был построен в 135 экземплярах, которые не оказали никакого влияния на ход боевых действий и практически полностью были уничтожены в начале Великой Отечественной войны.

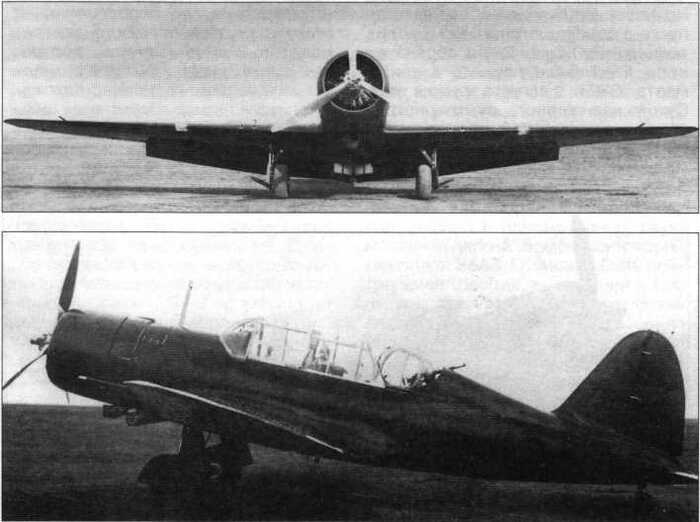

Куда удачней оказалась машина ЦАГИ, которую Туполев поручил проектировать конструкторской бригаде, возглавлявшейся П.О. Сухим. Самолет получил порядковый номер «51», или АНТ-51, но после ареста Туполева его переименовали в ближний бомбардировщик ББ-1, а в декабре 1940 года он получил обозначение по имени своего создателя – Су-2.

Что касается самолета Поликарпова, то в его создание вмешалось несколько обстоятельств, затянувших этот процесс. Долго определялись с выбором двигателя и строить первую машину начали с М-62, затем КБ перевели на территорию другого предприятия, и снова задержка. На втором экземпляре «Иванова» поставили двигатель с турбокомпрессором и начали его летные испытания.

Коллектив П.О. Сухого взял более быстрые темпы. ББ-1 приняли на вооружение, а работы по «Иванову» в конструкторском бюро Поликарпова прекратили.

К чести Павла Осиповича Сухого, следует сказать, что все задания, которые ему поручались, он доводил до логического конца. Но, по преданиям, у конструктора была одна «особенность»: он не занимался проталкиванием своих самолетов в серийное производство и руководствовался правилом: «Я сделал самолет в соответствии с требованиями заказчика, и ему решать, нужен он или нет». Су-2 оказался нужным, хотя «век» его был коротким.

Машину построили в августе 1937 года, и 25-го числа того же месяца М.М. Громов выполнил на АНТ-51 первый полет. После десяти испытательных полетов стало ясно, что скорость не достигнет заданного значения, да и разбег получался слишком большим.

Государственные испытания АНТ-51 проводил летчик К.А. Калилец.

В конце следующего года, когда после ареста Туполева Павел Осипович возглавил свое КБ, Сухому поручили улучшить летные данные «Иванова» и создать фактически новый самолет со скоростью 480–500 км/ч.

Ставку сделали на перспективные моторы М-88 и М-63, последний из которых предстояло оснастить турбокомпрессорами. О мучениях самолетостроителей с мотором М-88 я уже говорил. По этой причине доводка будущего Су-2 сильно затянулась.

В постановлении Комитета Обороны, касающегося этого вида авиации и утвержденного 22 марта 1938 года, отмечалось, в частности:

«1. Штурмовая авиация должна состоять из двух типов:

2. Основные летно-технические требования к новому скоростному штурмовику на 1938–1939 гг.:

а) одномоторный (двигатель. – Прим. авт.), воздушного охлаждения; скорость у земли – 480–500 км/ч, дальность полета – 1000 км, в перегрузочном варианте – 1500 км. Экипаж – летчик и штурман, бомбовая нагрузка – 400 кг, в перегрузочном варианте – 1000 кг…

3. Основные тактико-технические требования к новому бронированному штурмовику на 1938–1939 гг.:

а) одномоторный, двухместный, скорость у земли – 370–400 км/ч, дальность полета – 800–1000 км;

б) бомбовая нагрузка – 300 кг мелкого калибра, начиная с 2,5 кг в перегрузочном варианте 800 кг;

в) вооружение – 2 пулемета ШКАС и два крупнокалиберных пулемета у летчика и пулеметная спарка у летнаба;

г) надежная броня экипажа, горючего, бомб и мотора.

4. В плане опытного строительства по штурмовой авиации предусмотреть:

а) окончание строительства самолета «Иванов» конструктора Поликарпова и ускорить испытание самолета «Иванов» конструктора Сухого с тем, чтобы в июле – августе 1938 года на основе результатов испытаний обоих самолетов решить вопрос о внедрении их в серию;

б) постройку скоростного штурмового самолета по проекту инженера Грушина;

в) постройку бронированного штурмовика по проекту инженера Ильюшина.

5. Предусмотреть использование всех типов штурмового самолета и как ближнего дневного, и как ночного бомбардировщика…

6. Обратить особое внимание на модификацию самолета Р-10 конструктора Неймана.

Добиться данных этого самолета к концу 1938 года с внедрением в серию:

а) скорость у земли – 400 км/ч;

б) бомбовая нагрузка 3–60 кг (2,5 и 15 кг бомб);

в) дальность полета – 1000 км…»

Согласно решению Комитета Обороны от 29 марта 1939 года самолет ББ-1 с двигателем М-87А предстояло внедрить в производство на заводе № 135 в Харькове с деревянным фюзеляжем и металлическим крылом. При этом он должен был развивать скорость до 468 км/ч на высоте 5200 метров, иметь потолок 8800 метров и скоростную дальность 1000 км.

Этим же документом главного конструктора Сухого и директора завода Ленкина обязали установить на второй опытной машине мотор М-88, а на первой – заменить двигатель на М-62 или М-63 и предъявить их на государственные испытания, соответственно, к июлю и сентябрю 1939 года.

Одновременно предписывалось модифицировать самолет с мотором М-88 в штурмовик-бомбардировщик и в сентябре того же года передать на государственные испытания.

Однако надежды, связанные с М-88, не оправдались: за время испытаний пришлось сменить четыре двигателя, которые нарабатывали от 7,5 до 9 часов. Испытания, проведенные в 1940 году, показали, что машина значительно потяжелела и снизилась ее дальность, хотя высотно-скоростные характеристики изменились незначительно. В заключении отчета НИИ ВВС говорилось:

«Необходимый для вооружения <…> Красной Армии самолет ББ-1 с мотором М-88 из-за недоведенности винтомоторной группы не может быть допущен для нормальной эксплуатации в строевых частях ВВС РККА.

Медленная работа по внедрению самолета ББ-1 <…> может привести к устареванию самолета в процессе его производства и доводки…»

Не лучше обстояли дела и с высотным вариантом бомбардировщика, летные испытания которого начались в марте 1940 года. Пока они продолжались, в Харькове, из-за отсутствия летчика, натренированного для высотных полетов, выше 7000 м не поднимались и проблем с силовой установкой не наблюдали. Ситуация изменилась, когда машину перегнали в Москву и стали пытаться достигнуть потолка в 10 000 метров. Здесь турбокомпрессоры и показали всю свою ненадежность. Кончилось это тем, что самолет, показавший неплохие данные, решили выпускать с уже проверенным в эксплуатации мотором М-87, но недолго. После доводки М-88 мотор снова установили на Су-2, и к его выпуску приступили на заводах в Харькове (№ 135) и в Таганроге (№ 31), а затем – в подмосковном Долгопрудном (№ 207).

К концу 1930-х одномоторные двухместные самолеты с бомбовой нагрузкой 400–600 кг можно было встретить на военных аэродромах многих стран, но они постепенно сдавали свои позиции, уступая место двухдвигательным машинам. Исключение составили лишь СССР и Германия. В нашей стране военные усиленно «проталкивали» будущий Су-2. Возможно, для этого были основания. Отчасти это можно объяснить успехом легкого бомбардировщика Ю-87 (Ju.87) фирмы «Юнкерс», впервые продемонстрировавшего свои возможности в январе 1938 года во время налета на Барселону (Испания). Подойдя к цели на высоте 7000 метров со стороны моря, Ю-87 перешли в пикирование, развив скорость свыше 500 км/ч. Сбросив бомбы на город, они поднялись на 5000 метров и с резким снижением ушли на свой аэродром.

Этот дебют «юнкерсов» открыл самую продолжительную страницу истории боевого применения пикирующих бомбардировщиков.

Однако Су-2 по сравнению с Ю-87, при близких летных данных, не был пикирующим бомбардировщиком. Из-за этого самолеты Су-2 при бомбометании находились большее время в зоне зенитного огня противника и несли большие потери по сравнению с Ю-87. Но на это обстоятельство руководство наших ВВС почему-то не обратило должного внимания. Здесь нельзя исключать и то, что, живя в стране с тоталитарным режимом, заказчик не забывал, что Су-2 создавался по заданию Сталина. В итоге заводы выпускали боевую технику, понесшую большие потери в первые месяцы войны.

По сей день не прекращаются споры о том, насколько новым самолетом был Су-2 к началу войны, поскольку промышленность построила к тому времени свыше 450 машин этого типа. Мои оппоненты относят Су-2 к устаревшим типам самолетов, оперируя его малой бомбовой нагрузкой (до 600 кг), слабой бронезащитой и невозможностью наносить бомбовые удары с пикирования. Аргументы весомые, но при этом следует учесть, что, по концепции тех лет, бомбардировщики должны были находиться под защитой истребителей и наносить бомбовые удары по живой силе и технике противника после подавления его средств ПВО. Однако на начальном этапе войны наши истребительные полки не могли позволить себе этого, в значительной степени из-за потери управления воздушными силами. Поэтому большие потери несли не только полки, вооруженные Су-2, но и последними модификациями бомбардировщика СБ.

К началу Великой Отечественной войны самолетами Су-2 были оснащены восемь полков и их экипажи, которые, не задумываясь о степени современности своих машин, внесли весомый вклад в борьбу с врагом. С 1940 по 1942 год три авиационных завода сдали военным 487 Су-2, и я не вижу оснований считать этот бомбардировщик устаревшим, во всяком случае, на 22 июня 1941 года.

Уже в первые недели войны выяснилось, что Су-2 может с успехом выполнять функции разведчика и корректировщика артиллерийского огня, т.е. делать то, на что он рассчитывался в соответствии с требованиями конкурса «Иванов». В связи с этим временно исполнявшие обязанности начальника и военного комиссара Главного управления ВВС бригадный инженер Я.Л. Бибиков и бригадный комиссар Маченков в ноябре 1941 года направили наркому авиационной промышленности Шахурину письмо, где сообщалось:

«Опытом боевых действий выявлено, что самолет Су-2 может быть использован на фронте не только как ближний бомбардировщик, но и как разведчик и корректировщик артогня.

Один самолет Су-2, отработанный в таком варианте гл. конструктором тов. Сухим, прошел положительно госиспытания.

Вашим заместителем тов. Ворониным по просьбе ГУ ВВС КА было дано указание заводу № 207 выпускать все самолеты Су-2 в разведывательном и корректировочном варианте.

Завод № 207 приступил к выпуску таких самолетов, но этому помешала эвакуация…

В связи с тем что ВВС Красной Армии не имеют специальных разведывательных самолетов, а потребность в них для фронта очень большая, прошу Вас дать срочное указание директору завода № 135 Кузину поставлять ГУ ВВС КА <…> Су-2 в количестве 20% от общего плана поставок по чертежам главного конструктора…»

Но из этого ничего не вышло, примерно через месяц Дементьев сообщил Бибикову:

«Задел самолетов Су-2 завода № 135 будет выпущен в нормальном варианте.

Выпуск Су-2 в варианте разведчика и корректировщика потребует ряд переделок, что отразится на завершении задела Су-2 и на подготовке к выпуску Ил-2».

В итоге функции разведчика в годы войны выполняли сначала самолеты СБ, а затем Пе-2, Ту-2, Ил-2, а легкого бомбардировщика – учебный У-2, прозванный немцами «Русфанера». Однако эта «Русфанера», переименованная в конце войны в По-2, доставляла немцам много неприятностей, бесшумно и незаметно подкрадываясь к ним в ночном небе.

Что касается Ю-87, то эти «пикировщики» хозяйничали в небе над СССР недолго и во второй половине войны считались легкой добычей наших летчиков.

«Боевые самолеты Туполева. 78 мировых авиарекордов», Николай Васильевич Якубович, 2012г.