Лига историков

Красноармейцы доставляют на передовую боеприпасы на собачьих упряжках с лодками-волокушами. Карельский фронт, 1943 год

Почти 70 тысяч собак принимали участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны в составе воинских подразделений Красной Армии. Вместе с солдатами они голодали, мерзли и мокли в окопах, бросались под танки и взрывали вражеские поезда. Животные наравне с людьми проявили стойкость, мужество и героизм, приближая День Победы. Животные выполняли самую разнообразную работу: они искали мины, помогали раненым, служили связистами и саперами, некоторые доставляли важные сообщения и боеприпасы в самый центр боевых действий.

За время войны было обучено и сформировано 17 батальонов собак-минеров, 14 отрядов собак — истребителей бронетехники, 37 батальонов ездовых собак, два специализированных отряда, четыре батальона связных отрядов. Собаки-санитары приносили раненым медицинскую сумку, спасая их от смерти. Собаки-связные за годы войны доставили более 200 тысяч донесений и протянули более восьми тысяч километров телефонного кабеля, собаки-миноискатели проверили 15 153 километра военных дорог. Собаки не только помогали спасать человеческие жизни, но и жертвовали своими. Собаки-"камикадзе" взорвали более 300 единиц вражеской бронетехники. Первый танк был подорван собакой через месяц после начала войны — 27 июля 1941 года под Рогачевом.

История древнего Рима. Вторая пуническая. Неизвестная битва

Отгремела битва при Бекуле, Газдрубал Барка ушел в Италию. Но ситуация в Испании оставалась напряженной. Вместо ушедшего Баркида карфагенские власти прислали нового полководца - Ганнона, на помощь Магону и Газдрубалу, остававшимся на полуострове.

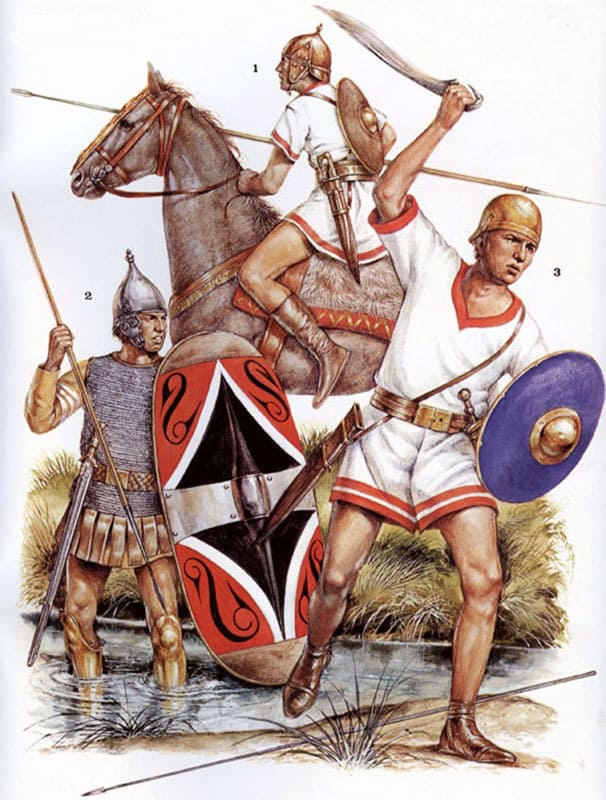

Ганнон и Магон встретились в земле кельтиберов, и набрали там новое войско. Сципион, узнав об этом, послал для противостояния этой армии Марка Силана, дав ему 10 000 пехотинцев и 500 всадников. Силан двигался очень быстро, так что карфагеняне узнали о его приближении, когда римская армия оказалась совсем близко. Карфагенские полководцы расположились двумя лагерям, в одном были собраны вновь набранные из местного населения войска, в другом пунийцы. Нечего и говорить, что пунийцы соблюдали строгою дисциплину и бдительно охраняли свой лагерь, когда как кельтиберы этим не заморачивались.

Учитывая данные обстоятельства Силан решил совершить нападение именно на лагерь кельтиберских новобранцев. Эти не замечали атакующих римлян, пока те не оказались совсем близко. Магон послал примерно половину своих солдат, тяжеловооруженных, (4000 пехоты и 200 всадников) за вал лагеря, навстречу римским манипулам. Стычка началась с обмена метательными снарядами, не достигнув каких либо преимуществ в этом занятии противники сошлись в рукопашной. Испанцы сражались в своей обычной манере: стремительно нападали, а затем также стремительно отступали. Римляне же стояли на месте, плотно сдвинув щиты полагаясь не столько на ловкость отдельных бойцов, сколько на дисциплину и выносливость. Тем более и местность не слишком располагала к молодецким наскокам. Скоро все тяжеловооруженные кельтиберы были уничтожены и очередь пришла для легкой пехоты карфагена, и тех воинских подразделений, что пришли из второго лагеря, пытаясь оказать помощь своим.

Магон с остатками пехоты (примерно 1000 человек) и всей оставшейся конницей бежали к Гадесу где находился третий карфагенский полководец - Гасдрубал. Ганнон был взят в плен, а остатки испанцев разбежались по окрестностям.

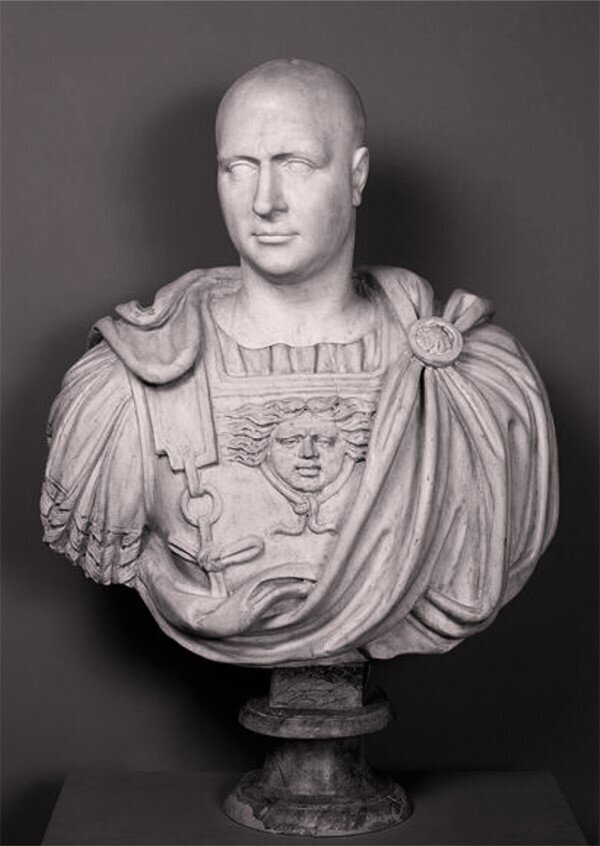

Описанное выше сражение практически не известно никому кроме профессиональных историков. Мы не знаем точного места, где оно произошло. Где- то в Кельтиберии. И Марк Силан не числится среди великих полководцев. Или среди просто больших. Не осталось его изображений и мы не знаем как он выглядел. И это сражение не остановило и не закончило войны. Будут и другие сражения, более известные. Но уже античные историки понимали и отмечали его значение. Вот что написал Ливий:

Эта победа пришлась весьма кстати – она положила конец не столько войне, уже возгоревшейся, сколько той, что началась бы, если бы карфагенянам попустили, призвав кельтиберов, втянуть в войну и другие племена. ( кн. XXVIII, 13).

Неприятные факты из мировой истории

Хотелось бы рассказать о вещах из бытия цивилизации, которые способны вызвать мало восторгов. Несмотря на это, они интересны как объясняющие некоторые процессы, повлиявшие на жизнь огромного количества людей.

И речь не только про всевозможные войны, геноциды, глобальные насильственные преступления на государственном уровне и такое вот, но и про более тонкие, но оттого не менее выдающиеся, события.

Незападная работорговля

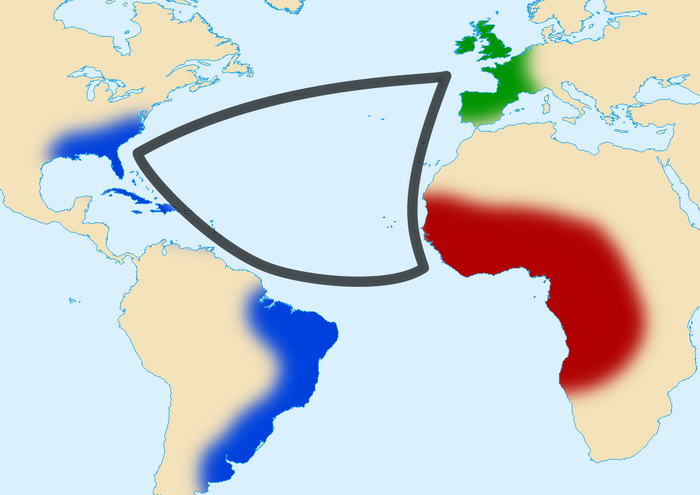

Обычно в современном леволиберальном дискурсе основной вектор осуждения идёт в сторону трансатлантического рабства, связанного с попаданием африканцев на Карибы и в континентальную Америку для труда на плантациях. Логично, ведь США пока ещё задают базу культурных тенденций, следовательно, идущая из них риторика будет направлена конкретно на американский (шире - "западный") вариант работорговли.

Треугольный маршрут, по которому сначала португальцы, а затем англичане, голландцы и многие другие промышляли обогащением за счёт чёрного и живого товара

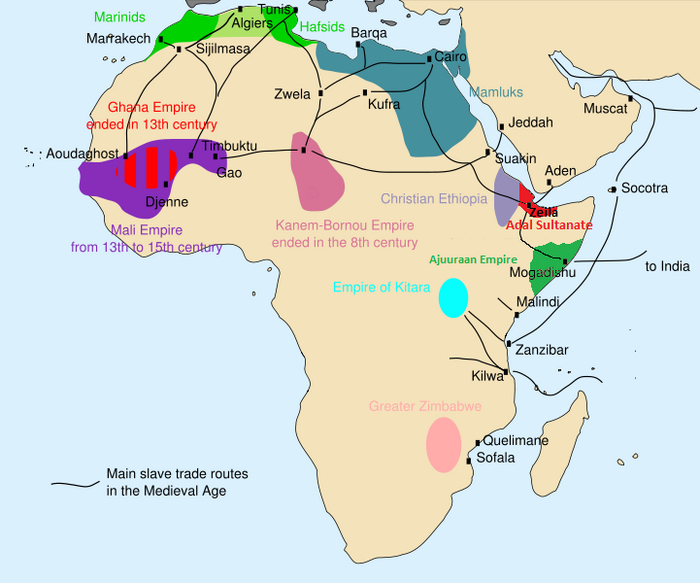

В то же время те же африканцы и не только подвергались продаже в неволю и кое-кем другим - предпринимателями с Ближнего Востока. С VI века и далее в Аравии, Иране, Месопотамии и соседних с ними регионах расцвела практика снаряжения морских круизов на восточное побережье Африки с целю наловить/накупить там местных для перепродажи уже в родных краях.

Несколько левее территориально, североафриканские кочевники - берберы и туареги, будучи "мореходами" пустыни, проникали на юг от Сахары и там тоже доставали крепких ребят, годных к эксплуатации.

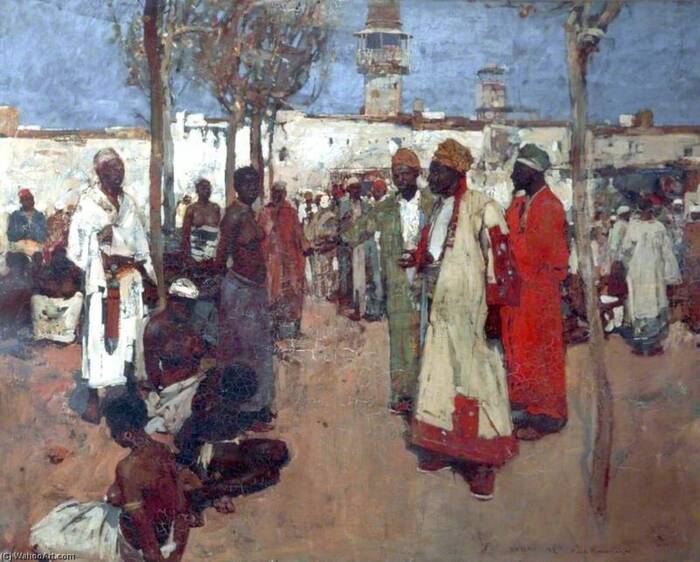

Затем попавшие в столь неловкое положение люди продавались на огромных невольничьих рынках в Багдаде, Кордове, Каире и других крупных городах Востока. Данная традиция продолжалась вплоть до второй половины XIX столетия и затронула десятки миллионов человек суммарно.

Причём некоторые аспекты арабского отношения к попавшим в положение пожизненной бесправной трудовой силы являлись крайне жестокими - очень часто рабов лишали возможности репродукции (через кастрацию, например), чтобы их число можно было легко контролировать и при этом подавлять дух тотально униженных таким образов невольников.

Увлечение исламских народов африканскими рабами утихло лишь при содействии европейских колонизаторов, но даже так она сохранилась до наших дней - скажем, в такой неприметной стране, как Мавритания, прямо сейчас треть населения - фактические чёрные рабы. А официально и окончательно их наличие стало незаконным там вообще только в 2007 году.

Впрочем, эти запреты никак не повлияли на реальную ситуацию и не мешают местным берберам держать негров в неволе (как будто кто-то будет всерьёз следить за Мавританией)

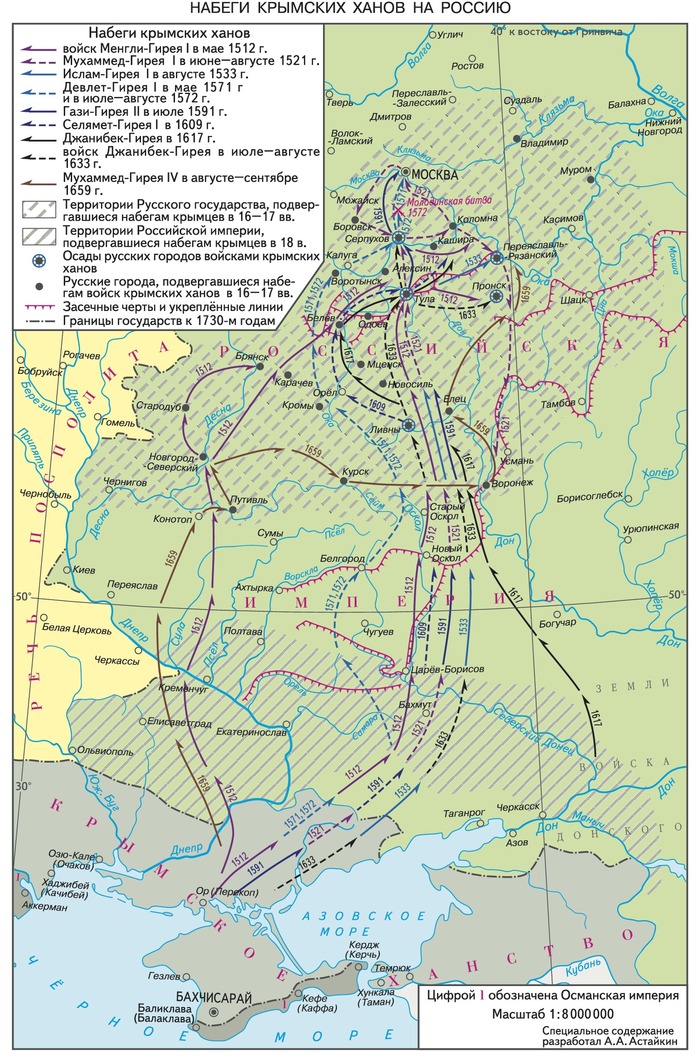

Кроме описанного, белыми гражданами тоже вполне торговали вплоть до XVIII столетия - посредством набегов крымских татар на Россию и Речь Посполитую. Затем пойманные лица продавались в Крыму или Константинополе.

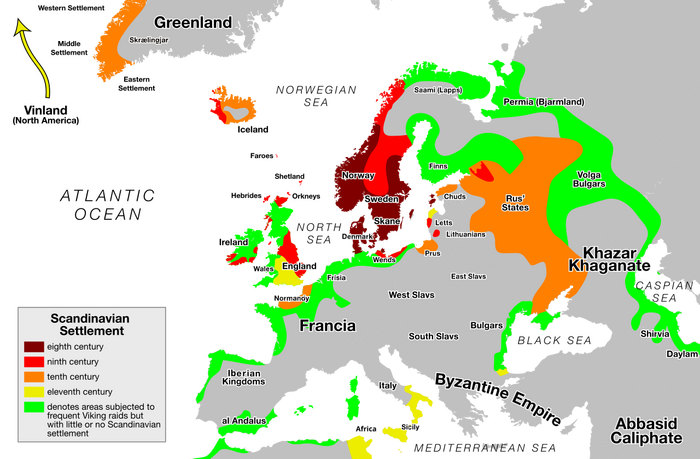

Но это крайний случай. А ранее - в Средние Века - по берегам Европы шастали викинги, нападавшие на уязвимые края и похищавшие их жителей (в большинстве случаев - тех же славян, а кроме того - кельтов). Цель та же - выгодно подогнать живой товар магометанам в Испании (как правило).

Так или иначе, работорговля, связанная с Северной Европой и исламским миром, слабо подвергается критике в контексте современного обсуждения прошлого. Почему - более чем очевидно, но это не отменяет колоссальных масштабов описанного явления.

Печальное столетие

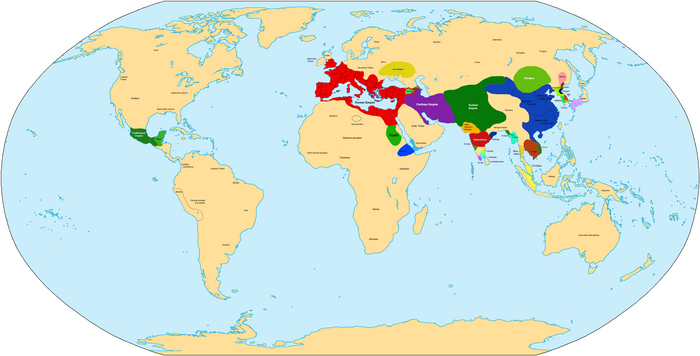

Мы привыкли думать, что упадок античного мира пошёл после кризиса III века в Римской империи. Однако в действительности уже предшествовавшие ему 100-ые годы - стали катастрофой. Если быть конкретным -то период между 150-м и 200-м оказался крайне неблагополучным. Вот карта мира на тот момент:

Самые сильные и развитые державы на планете - Рим и империя Хань. Однако как раз их ждал удар. В Средиземноморье произошёл застой римской государственности ввиду физической невозможности продолжения её военной экспансии - упёрлись в географически и климатически неподходящие районы.

Он был кратно усугублён страшной эпидемией - "антониновой чумой", которая разошлась по империи и соседней с ней Персии, убив, по разным оценках, 5-30 миллионов человек (такие разбросы тоже бывают, давно происходило всё-таки). Это, правда, не чума зашла на огонёк, а оспа или корь (точно неясно), но не суть важно.

Главное, что разгул хвори опустошил многие области, заставил вымереть немало городов и разрушил глобальные хозяйственные связи. Хотя Рим вроде как оправился от неё, урон был чудовищным.

А Парфянское царство (нынешний Иран) и вовсе после пандемии впало в междоусобицы и скоро прекратило своё существование, уступив империи Сасанидов (224 год).

Но это ещё не всё. В то же период (с 184 года) началась кровавейшая гражданская заварушка в Китае, что привело его к катастрофическому падению населения, политическому расползанию и понижению уровня жизни. В свою очередь, такие события далеко в Азии привели к снижению контактов по Шёлковому пути.

Итог всего - постепенный застой старых культур после конца II столетия. Он привёл к определённой деградации цивилизации как таковой, а уж для отдельных стран превратился в конец.

Так что, хоть начало указанного столетия ознаменовалось победами императора Траяна и прочими радостями, его конец стал резко негативным.

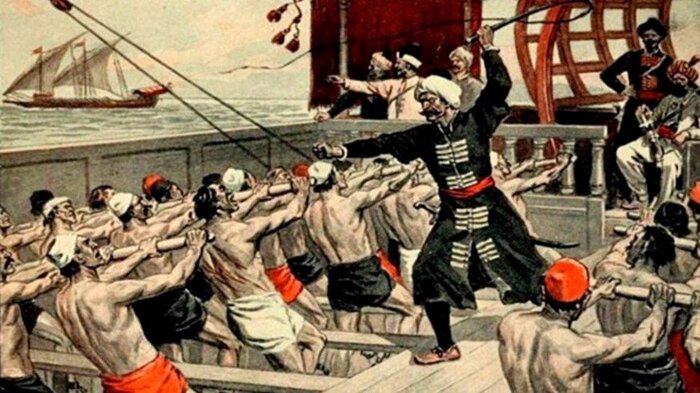

Галерная неволя

Галеры - суда, полагающиеся в основном на гребцов. Поскольку ветер - ненадёжная стихия, данный тип посудин оставался популярным аж до изобретения паровых корабликов (XIX век, то бишь). Чаше всего галеры применялись в Средиземном море.

Такие державы, как Османская империя и Венецианская республика, просто обожали их, в том числе для военных целей.

На картине - битва при Лепанто 1571 года, где турки и противостоящие им христиане оба применяли в основном боевые галеры

Быть гребцом на таком судне - работа чрезвычайно тяжёлая, поэтому добровольцев туда шло мало. Зато их можно легко пригнать насильно - что итальянцы, османы и прочие ребята с тех краёв более чем практиковали веками. Рабы, пойманные в Африке и славянских землях, нередко шли трудиться именно гребцами.

По сути, их обрекали на медленную и мучительную смерть в отвратительных условиях. Кроме рабов, стать низшим членом экипажа могли преступники и малоценные военнопленные.

Разумеется, вряд ли гребцов систематически истязали (это как бы глупо для владельца корабля), однако сама специфика бытия являлась таковой, что прожить так даже десяток лет - настоящий подвиг. Смертность была высокой, а срок службы - не очень продолжительным. Жизнь в тесном трюме, адские физические нагрузки и морские болезни явно плохо сказывались на уровне счастья попавших везунчиков.

Ну и ладно - мало ли в прошлом было ужасов (а сейчас нет, ага). Но надо сказать - тот факт, что тип подневольной деятельности, ассоциирующийся с древними временами, протянул до 1800-х, несколько удивляет, хоть это и логично, по большому счёту.

Утилизация дикарей и прочих спорных элементов

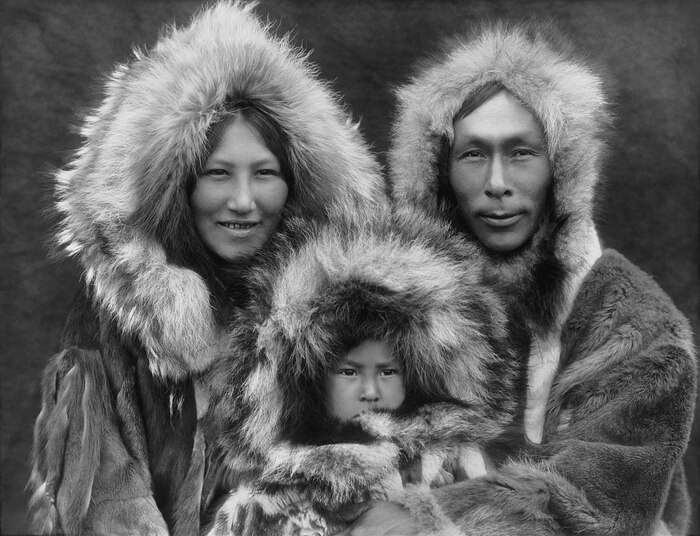

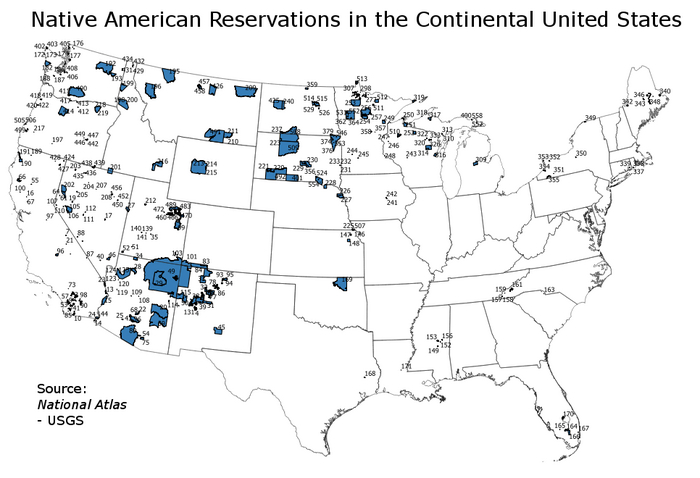

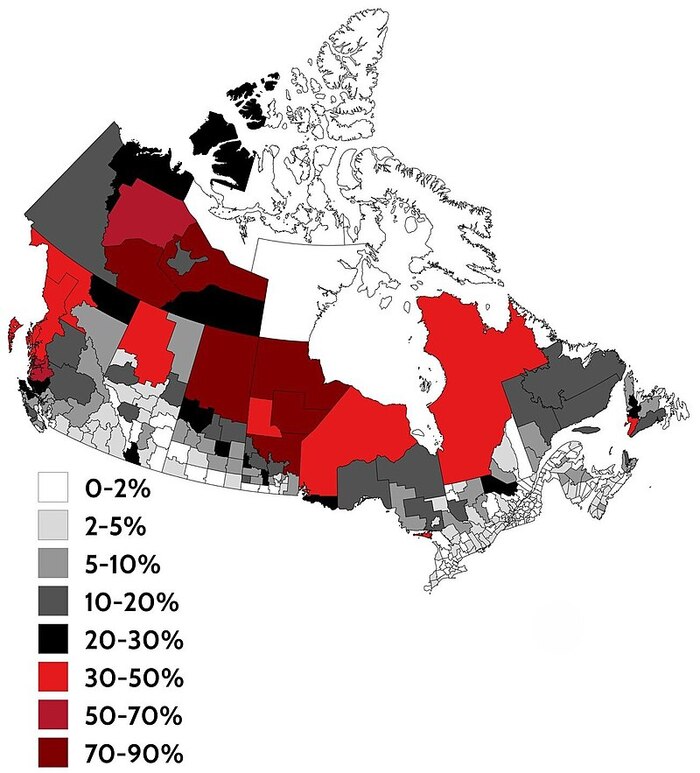

Не прямая, чем она и пугает. Вам об этом много говорить не будут, но такие государства, как США, Канада и Дания, в XX веке активнейше занимались стерилизацией (в большинстве случаев - лиц женского пола) среди коренных народов и социально "не тех".

Так, датские власти в середине прошлого столетия полагали, что инуиты Гренландии слишком активно плодятся (а их всего-то тогда было несколько десятков тысяч человек). Чтобы решить проблему, гренландским девушкам (местами - девочкам) ставили внутриматочные спирали, со временем лишавшие их репродуктивных возможностей.

Это обернулось жуткими последствиями, причём даже более жуткими, чем вы думаете. Поскольку инуитов вообще - не то чтобы много в таком климате, вычеркивание части людей из размножения привело к опасному накапливанию вредных мутаций в их геноме - через инцест и прочие не очень полезные практики.

В наши дни коренные гренландцы - один из самых "мутированных" народов в мире. То есть, и так бесчеловечный эксперимент имеет прямо таки грустнейшие итоги. Надо полагать, это и была конечная цель.

Уточню, что это не на 100% косвенный геноцид инуитов - собственно датчанок, являющихся бездомными, страдающими от зависимостей или уродств, также стерилизовали.

Нечто очень похожее можно было наблюдать в Северной Америке - там тоже есть эскимосы, да ещё и индейцы. И с низшими социальными слоями всё не прям радужно.

Представитель народа черноногих, живущего в штате Монтана и регионе Альберта - по ту сторону границы

Так что государства свободы и кленового листа также не брезговали стерилизацией. Карательная система привела к тому, что тысячи женщин из туземных этносов и неблагополучных частей социума подверглись насилию.

Не особо афишируя такие развлечения (с 1945-го это как-то не с руки) ряд правительств вполне проводил политику де-факто расовой гигиены ещё в 1960-ые-70-ые годы. Вроде как прекратили уже, но след оставили знатный.

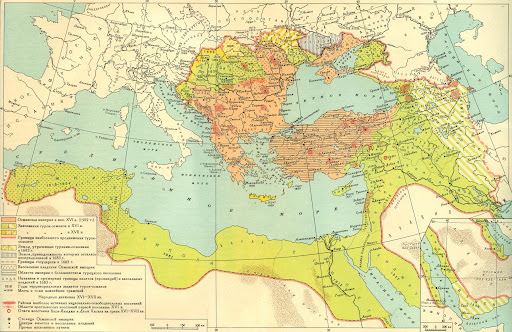

Оттоманское влияние

Возможно, кому-то из читателей не понравится данное утверждение, но я таки скажу - Османская империя, объявившая себя Халифатом, является одной из прямых причин "тёмных веков" Ближнего Востока, которые ввели регион в нищету и фатальное отставание от Запада. Она же и её наследник (Турецкая республика) - примеры эффективного разрушения культурных кодов.

Если начальные исламские империи в целом не отвергали наследия прошлых цивилизаций, науки и сложной философии, то турки откровенно пошли по стопам бедуинов пустыни и стали трактовать мусульманство преимущественно как завоевательную доктрину.

В этой связи, султаны начали борьбу с "вредными" введениями - например, с печатным станком.

Он проник на Восток и уже сделал там определённые успехи, но не тут-то было - в 1485 году османский правитель Баязид II запретил книгопечатание у себя во владениях, а его сын Селим I закрепил эту норму окончательно (1515 год).

В течение первой половины XVI века все уже напечатанные книги в Анатолии, Леванте, Месопотамии, Египте и других оттоманских частях были уничтожены. Таким вот жестом, османы отрезали кучу земель от прогресса.

И это не всё. Султанский режим был гораздо консервативнее и репрессивное в сравнении не только с европейскими того же времени, но и прошлыми магометанскими державами. Он стремился сохранить строгое разделение на сословия, а также на конфессии - и через это создавал максимальные условия для атомизации народов разных земель, чтобы они жили в своём мирке и таким образом не имели сил и желания бунтовать против Константинополя.

Строгая иерархия, репрессии против деятелей-просветителей (чтобы умы честных мусульман не бередили!) и инакомыслящих вообще, сложные правила взаимодействия магометан с христианами - всё это практически не менялось в державе до 1800-х годов, а после - менялось медленно.

Надо упомянуть, что открытие европейцами морских торговых путей и экономический упадок Ближнего Востока на этой основе (прощай сухопутная евразийская торговля) были одной из предпосылок к такой деградации, но тот факт, что османы не просто не пытались преодолеть кризис, а делали всё для его усугубления, красноречив.

И если в XVI-XVII веках масштабы проблемы не были столь заметны, то далее застойная империя уже не могла поддерживать уровень постоянно динамично развивающихся государств Запада. Пока они шли по пути капитализма, Просвещения и индустриализации, Османская империя не допускала и мысли ни о чём подобном.

Так она стала "больным человеком Европы", а многочисленные народы, бывшие все эти века в её составе, столкнулись с вопиющей отсталостью. А оттуда уже и до колонизации европейцами недалеко.

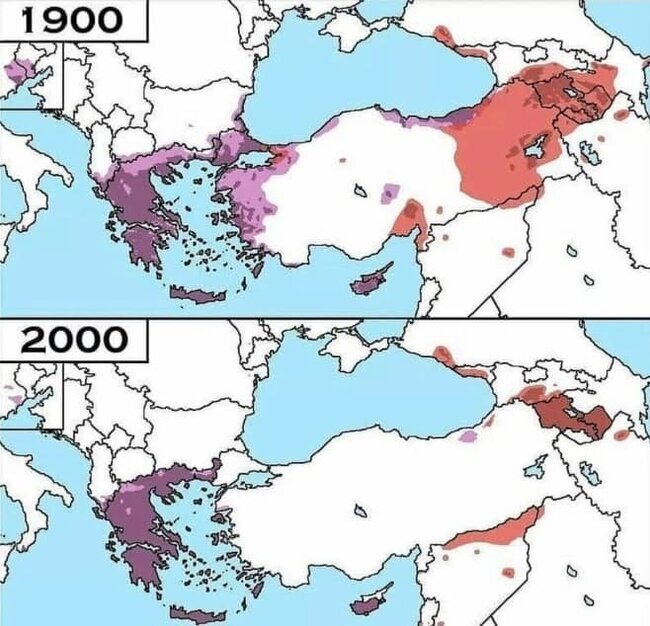

Допустим. Но это дело прошлое - в конце концов турецкая интеллигенция свергла монархию и провела модернизацию страны. Увы, и тут Турция "вышла боком" для общечеловеческого наследия - стремясь сохранить влияние остатков Османской империи (в начале XX века эволюционировавших в собственно Турецкую республику) на континент, турецкие националисты провели масштабный геноцид всех христиан Анатолии (греков и армян, немного - ассирийцев Месопотамии).

Конечно, это спасло Турцию как геополитически важную страну, но просто разрушило культурные регионы с древнейшей историей - греческую Малую Азию и Западную Армению. Столь ценная и величественная часть наследия человечества просто превратилась в пыль.

До сих пор Анкара активно отрицает геноциды и даже сам факт наличия в тех краях весомого греко-армянского наследия. Заброшенные деревни и города прежних жителей разрушены или лежат в жалких руинах, а сами люди либо мертвы и не оставили потомков, либо их потомки живут в совсем других краях и прервали связь с Родиной.

В общем, совсем невесёлые итоги. Не говорю, что турецкий народ плох сам по себе или что-то такое, но один факт игнорировать сложно - турецкая (а до неё - османская) государственные машины причинили многим местам откровенный вред.

Из-за собственных тараканов в голове и по объективным обстоятельствам - но тем не менее, они это сделали. Важно помнить этот урок с подобными ему и стараться не повторять ничего схожего в будущем. То и есть главная причина изучать неприятные фрагменты истории, как я думаю.

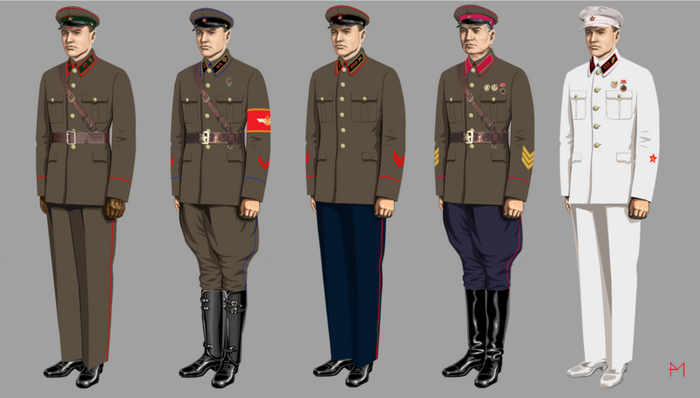

Сказ о том, как Хрущев погоны на петлицы менял или Поставновление Совета Министров СССР № 1054-448

Собственно преамбула: придя к власти Хрущев начал политику отказа от всего сталинского и возвращения к "ленинским формам", что выражалось в том числе и в униформе. Будучи ненавистником погон (символа царизма и иже с ним), но сторонником петлиц (символа новой советской власти), Никита Сергеевич вводил их везде, где получалось. Так, за пару лет все гражданские и около ведомства перешли со сталинских погон на петлицы. Но этого Хрущеву показалось мало, и 11 ноября 1962 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1054-448 об унификации военной формы одежды. Вслед за постановлением последовали инструкции, как эту форму унифицировать.

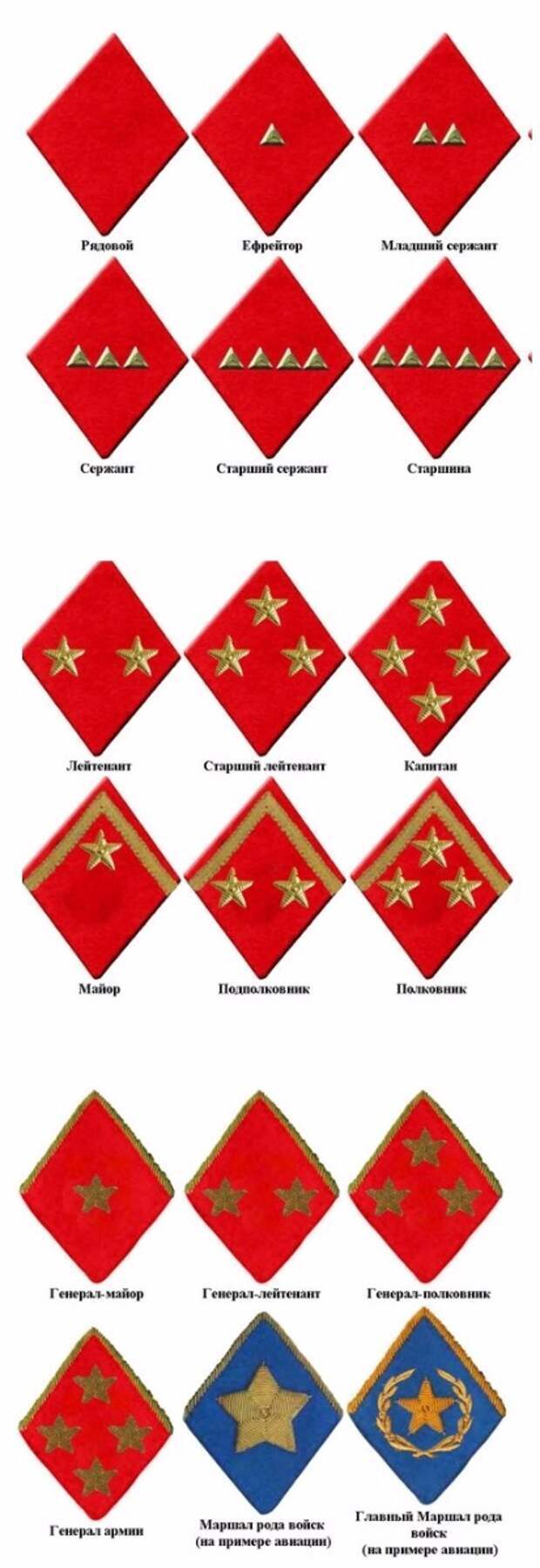

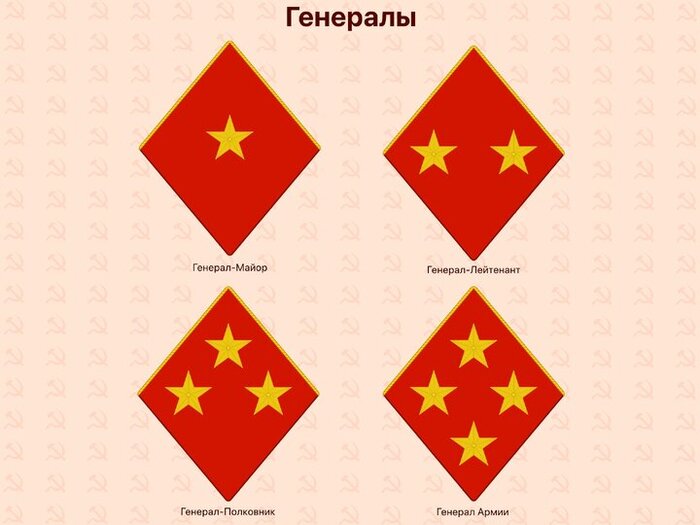

А теперь собственно главное: Петлицы эти должны были отличаться от петлиц РККА образца 1940 года и должны были представлять собой расположенные на воротниках ромбики. Кроме того, планировалось отменить звание младшего лейтенанта, оставив это звание лишь для военного времени, как дореволюционного прапорщика, звезды на погонах должны были стать одного размера.

Однако реформа затянулась, так как в армии, не желая дальше терпеть нововведения Хрущева (успевшего на тот момент времени уже наворотить делов) саботировали реформу. Собственно так и оставшись на бумаге реформа стала частью истории. Однако, особенность Постановления № 1054-448 в том, что оно так и не было опубликовано и до сих пор находится под грифом секретно (известно только, что оно есть и общая суть документа), что однако не помешало распространению в интернете образцов петлиц, и даже фотографий образцов новой формы. Сложно в связи с этим сказать, являются ли они подлинными, или это чья-то очень успешная выдумка, автора которой уже не найти, лично мне не ведомо, однако по моему как минимум было бы интересно изучить данные образцы.

Предпологаемые образцы петлиц:

Лично я имею сомнения в реалистичности этих петлиц, так как в отсутствии погон, на них должны быть расположены обозначения рода войск, и если на сержантских петлицах их можно разместить, то на офицерских нет.

Как минимум на петлице капитана размещать знак рода войск негде, а он там нужен, так как, в рамках унификации, цвет всех видов сухопутных сил должен был стать красным.

Пошитые образцы новых петлиц (на петлице старшины от ВВС имеется эмблема авиации, что характерно на других петлицах таких эмблем нет).

Вероятный источник вдохновения идеи новых петлиц, по крайней мере эти петлицы точно какое-то время существовали.

Однако, хотя петлицы и были, использовались они только для расположения на них знака стройотрядов, звания располагались по погонах.

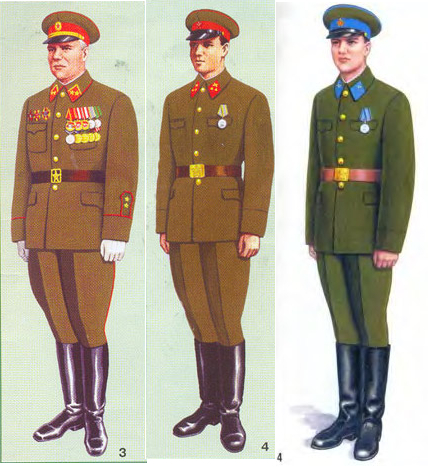

Рисованные образцы кителей пехотных частей и авиации, у генерала слева на рукаве зачем-то ране революционный клапан РККА образца 1922 года.

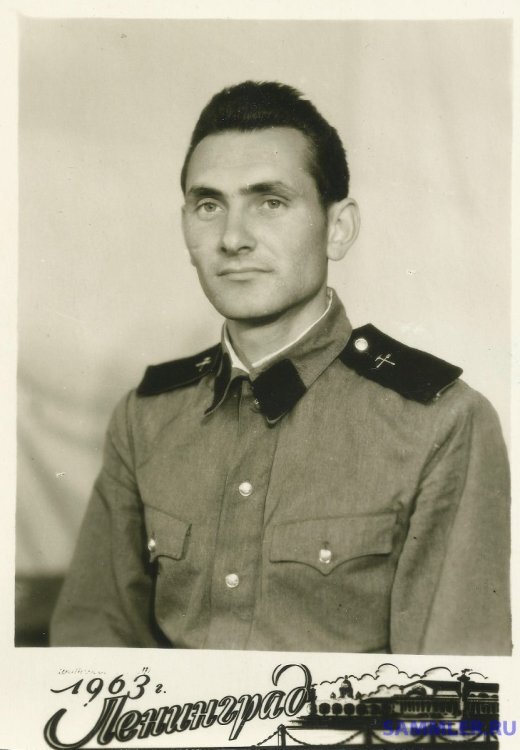

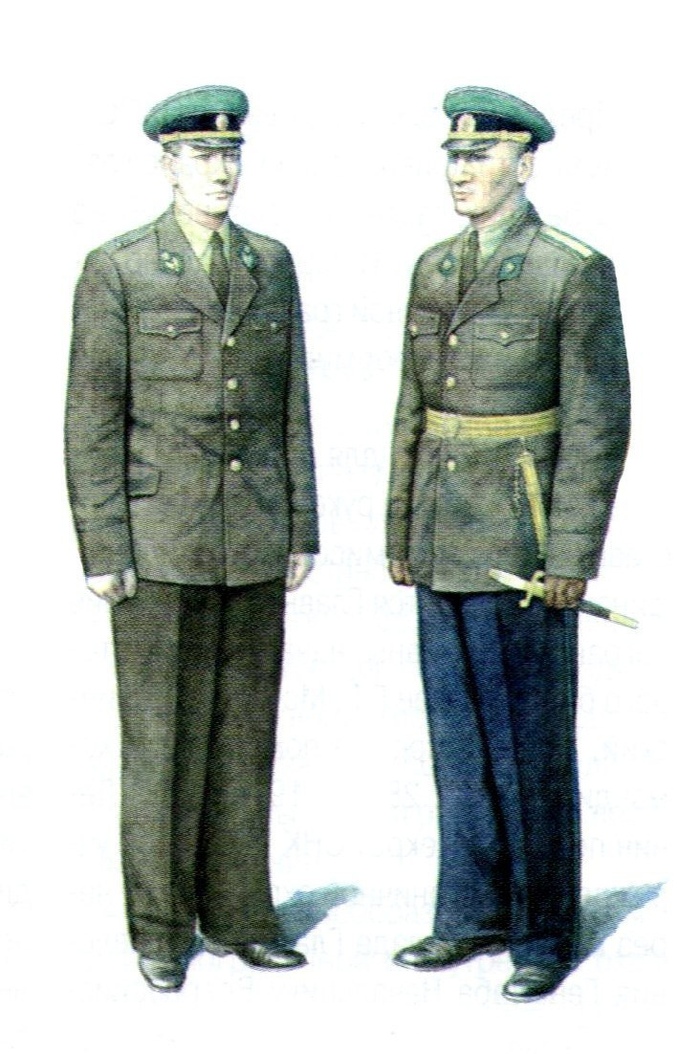

Фото образцов, здесь на рукавах у офицеров полосы-галуны с эмблемой рода войск над ними, вероятно след унификации морских и пехотных кителей или дань уважения униформе образца 1936 года.

Однако, существуют еще и образцы кителей со вполне традиционными погонами, как открытые, так и закрытые (другими словами, не смотря на погононенависничество генсека, параллельные проекты с ними все же были).

Фото тех же моделей, в глаза бросается особенность всех представленных кителей - нагрудные карманы, что особенно удивляет если вспомнить униформу образца 1969 года.

Еще одно рисованное изображение кителей погранвойск, здесь почему-то петлицы стали ромбовидной формы и цветные, хотя у формы на фото петлицы не такие.

На одной из вк-страничек, какой-то пограничной заставы (где, собственно,и было найдено фото выше), даже утверждается, что данная форма поступила в войска и на конкретно, этой заставе была в употреблении, но пробыла балансе только один 1968 год, потом ее заменили на форму образца 1969 года, даже не знаю верить этому или нет.

Вопрос знатокам военной истории и военной моды стоит ли доверять этим данным и могло ли быть что-то подобное.

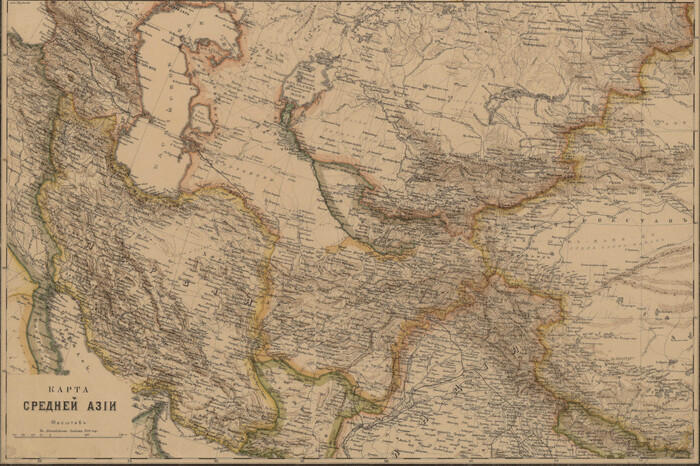

Карта Средней Азии, 1885 г

Отпечатано в картографическом заведении А. Ильина.

Датировка приблизительная.

Показаны пересыхающие реки и озера, исчезающие реки и колодцы. Рельеф изображен штриховкой крупных горных форм. Показаны отметки высот.

Масштаб 200 вёрст в английском дюйме.

Скачать подробную карту (5 726 x 3 813 px)

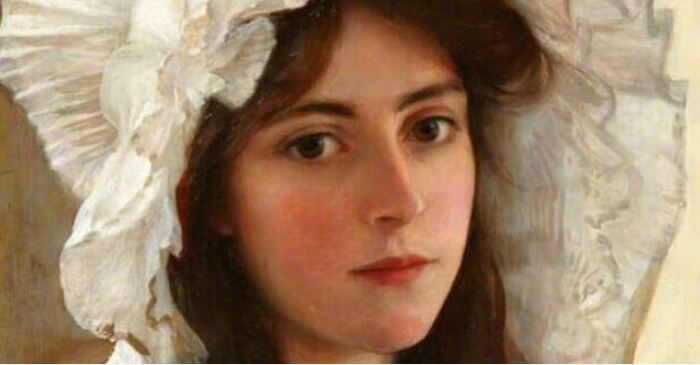

Минетта

Супруг ей изменял - в этом сомнений не было. Но вот только с кем? Чтобы выяснить это, герцогиня Генриетта приказала служанкам неотступно следить за Филиппом.

Примерно через неделю в опочивальню Генриетты вбежала запыхавшаяся, раскрасневшаяся служанка Мэри - любимица герцогини.

-Ваша светлость, я все видела, - затараторила она.

-Говори! - с нетерпением приказала герцогиня.

Генриетта ожидала услышать имя какой-то красавицы-фрейлины, но то, что сказала Мэри, потрясло герцогиню до глубины души и вогнало в полное оцепенение..

Генриетта Анна Стюарт была младшей дочерью короля Англии Карла I Стюарта и его супруги, королевы Генриетты Марии Французской. Девочка родилась в Эксетере в 1644 году, в самый разгар гражданской войны, накануне жестокой битвы при Ньюбери.

Рождение Генриетты стало настоящим испытанием для ее матери. Фактически, беременная королева Генриетта Мария была беженкой, и в Эксетере она оказалась, спасая свою жизнь. Нервное напряжение и недостаточное питание сильно ослабили здоровье Ее Величества и мало кто верил, что ей удастся благополучно родить.

Тем не менее, Генриетта Мария выжила и родила здоровую девочку. Принцессу сразу же передали на попечение леди Далкит - этой женщине королева полностью доверяла, а нахождение Генриетты с матерью было небезопасно для ребенка.

Генриетту тайно вывезли в Фалмут, в замок Пенденнис - одну из последних крепостей, оставшихся верных королю Карлу I.

В Фалмуте состоялась единственная встреча Генриетты с отцом: король приехал в замок Пенденнис 26 июня 1646 года, поцеловал малышку и приказал окрестить ее в местной церкви в соответствии с английскими законами.

Через несколько дней под покровом ночи леди Далкит с небольшой свитой тайно вынесла Генриетту из замка и, погрузившись на корабль, отправилась с ней во Францию. Там малышку уже ждала ее мать, королева Генриетта Мария.

Генриетта воспитывалась при дворе ее кузена, короля Франции Людовика XIV. Девочка росла невероятно красивой и ласковой, поэтому фрейлины дали ей прозвище "Минетта", что можно перевести как "котёнок". Это прозвище осталось с Генриеттой до конца жизни.

Генриетта и ее мать жили в шикарных апартаментах Лувра. Им было назначено пособие в размере 30 тыс. ливров и разрешено пользоваться Сен-Жерменским дворцом по своему усмотрению.

Однако, вскоре выяснилось, что королева Генриетта Мария почти все получаемые от французов деньги переправляет в Англию своему мужу. Регентшу Анну Австрийскую это не устраивало, и пенсион был значительно уменьшен.

Помимо матери, с Генриеттой постоянно находилась верная леди Далкит, ставшая для принцессы защитницей и мудрой наставницей.

В феврале 1649 года королева Генриетта Мария Французская получила из Англии страшную новость: ее муж, король Карл I, был казнен восставшими. Стало понятно, что две Генриетты вряд ли когда-нибудь вернутся на Туманный Альбион.

Между тем, волнения, получившие название Фронда (от слова "праща"), начались и во Франции. Из Лувра королеве Англии с дочерью пришлось бежать во дворец Пале-Рояль, где прятался вместе с матерью 11-летний король Франции Людовик XIV.

Понимая, что и она, и ее дочь в любой момент могут предстать перед Богом, Генриетта Мария решила заново окрестить принцессу - из англиканства в католичество. Вдовствующая королева хотела также, чтобы католичкой стала и леди Далкит, однако, та наотрез отказалась, оскорбилась, и в 1651 году возвратилась в Англию.

К 1652 году Фронда пошла на убыль. К этому времени в Париже сформировался небольшой, но весьма представительный английский двор. Во Францию перебрались два родных брата Генриетты - Карл (будущий король Англии Карл II) и герцог Глостер.

В 1654 году состоялся первый публичный выход 10-летней принцессы Генриетты. "Минетта" стала участницей бала во дворце кардинала Мазарини. Это было невероятное событие, собравшее весь цвет французской аристократии. И Генриетта неожиданно оказалась в центре всеобщего внимания, покорив двор Мазарини отличным знанием французского языка, литературы, истории и музыки.

Последние восстания Фронды были подавлены, и французский двор озаботился другой важнейшей проблемой: поисками невесты для 16-летнего короля Людовика XIV.

Генриетту Марию суета вокруг короля сильно взволновала. Ее Величество предложила в качестве невесты свою дочь, Генриетту. Однако, французская королева-мать Анна Австрийская сочла дочь казненного английского монарха не лучшей партией для сына.

В результате Людовик взял в жены свою двоюродную сестру Марию Терезию, дочь короля Испании Филиппа IV.

В 1660 году из Англии пришла весть о реставрации монархии, упраздненной указом парламента от 17 марта 1649 года.

Новым королем стал Карл II, брат Генриетты. Сразу после этой новости Анна Австрийская пригласила Генриетту Марию и ее дочь срочно приехать в Париж из их личной резиденции в Шато-де-Коломб.

Королеву Анну поразило, насколько расцвела шестнадцатилетняя "минетта": девушка стала невероятной красавицей.

Анна немедленно предложила Генриетте Марии выдать дочь за ее второго сына, герцога Филиппа I Орлеанского.

Однако, на этот раз вдовствующая королева Англии решила подумать. Ее дочь была уже не бедной изгнанницей-принцессой из страны, где официально запрещена монархия, а сестрой короля Англии.

Кроме того, Генриетта Мария была наслышала о скандальных наклонностях герцога Филиппа, который, по слухам, предпочитал женщинам красивых и ухоженных мужчин.

Для 20-летнего Филиппа Орлеанского, с детства находившегося в тени старшего брата Людовика, свадьба с Генриеттой стала навязчивой идеей. Он желал как можно скорее связать себя узами брака с сестрой английского короля.

Но мать невесты тянула время. Так, Генриетта Мария решила вернуться в Англию, чтобы обеспечить там приданное для дочери.

22 ноября 1660 года стало известно, что Карл II одобряет брак сестры с Филиппом и дает приданное в восемьсот шестьдесят тысяч ливров.

30 марта 1661 года между Генриеттой и Филиппом был подписан брачный контракт, а на следующий день состоялась пышная свадьба.

Сразу после церемонии молодожены отправились в свою новую резиденцию - Тюильри. Генриетта официально получила новый титул - герцогиня Орлеанская.

Брак Генриетты с Филиппом на первых порах казался довольно благополучным. Герцог относился к супруге с уважением.

27 марта 1662 года Генриетта родила мужу дочь Марию Луизу. Несмотря на то, что отношения между герцогом и герцогиней еще не испортились, при дворе шептались, что девочка рождена не от Филиппа, а от короля Людовика XIV либо от графа де Гиша.

Говорили, что юная герцогиня завела роман с де Гишем еще до замужества с герцогом - но доказательств этим утверждениям не было.

Рафинированный красавец де Гиш, тем не менее, был частым гостем в Тюильри и с удовольствием общался как с Генриеттой, так и с Филиппом.

В июле 1664 года в семье герцога и герцогини Орлеанских родился второй ребенок, сын Филипп. Увы, мальчик скончался в возрасте двух лет. Генриетта долго не могла оправиться от удара, тогда как Филипп требовал рождения других детей.

В 1665 году герцогиня воочию убедилась в том, о чем давно судачил двор. Служанка, которой Генриетта приказала следить за мужем, увидела герцога в объятиях ... графа де Гиша. Немного позднее герцогиня и сама все узрела, войдя как-то раз без приглашения в спальню супруга.

Удар был настолько сильный, что у беременной Генриетты случился выкидыш - она родила мертвую дочь.

Герцогиня смогла преодолеть себя и ради детей осталась жить с мужем. Более того, в 1669 году она родила Филиппу Орлеанскому девочку, получившую имя Анна Мария.

Практически перестав общаться с мужем, Генриетта посвятила себя детям, самообразованию и дому. Она разбила великолепный сад в Пале-Рояле, активно переписывалась с выдающимися мыслителями своего времени, собрала огромную коллекцию живописи.

При дворе скромную и добродушную герцогиню называли "интеллигентной принцессой".

В конце 1669 года Генриетту ждал очередной страшный удар: она потеряла горячо любимую мать. Королева Генриетта Мария скончалась после приема "лошадиной" дозы опиатов: женщина пыталась унять сильнейшую боль, от которой она страдала.

Филипп Орлеанский, узнав, что супруга стала наследницей значительного имущества матери, тут же стал претендовать на эти деньги, чем усугубил и без того тяжелое состояние Генриетты.

Еще с 1667 года 23-летнюю Генриетту стала тревожить сильная боль, время от времени появляющаяся в боку. В апреле 1670 года на фоне нервного напряжения ситуация значительно ухудшилась. Герцогиня в буквальном смысле не могла есть: за день ей удавалось проглотить лишь стакан молока.

29 июня в Париже Генриетта встала в 5 часов утра от сильных болей и выпила стакан циркониевой воды. Боль мгновенно усилилась, став нестерпимой. По свидетельству прибежавших на крик служанок, герцогиня воскликнула:

«Ах! Какая боль! Что мне делать! Я, должно быть, отравлена!».

Генриетта умоляла принести ей противоядие, но растерянные служанки ничем не могли ей помочь. Наконец, прибежавший доктор дал женщине противоядие и популярное в то время лекарство от колик в животе.

Ненадолго состояние герцогини улучшилось, но затем она потеряла сознание. В два часа ночи Генриетта Стюарт скончалась в возрасте 26 лет.

Смерть молодой герцогини стала шоком как для французского, так и для английского двора. Стойкие слухи об отравлении грозили серьезным ухудшением отношений между двумя странами. В результате из Англии были вызваны два опытных врача, в присутствии которых состоялось вскрытие. Медики пришли к выводу, что Генриетта скончалась от перитонита - воспаления брюшины.

Генриетту похоронили в королевской базилике Сен-Дени при большом стечении народа и в присутствии королей сразу нескольких государств.

Филипп Орлеанский недолго горевал о смерти супруги. Уже в начале 1671 года он сочетался законным браком с Елизаветой Пфальской, в чьих жилах текла кровь короля Англии Якова I. Елизавета была нужна Филиппу для прикрытия его наклонностей, и на этот раз от супруги он не скрывал свою сущность.

А при французском дворе долго еще горевали о милой "минетте", самой интеллигентной принцессе из тех, что когда-либо приезжали во Францию.

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Должен предупредить: это жесткая книга, в которой встречается насилие, инцест и другие извращения. Я отказался от присущей многим авторам романтизации Средних веков и постарался показать их такими, какими они были на самом деле: миром, где насилие было нормой жизни. Миру насилия противостоят вечные ценности - дружба, благородство и, конечно же, Любовь. В конечном итоге, это книга о Любви.

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

Интересные фотографии прошлого века

Мужчина измеряет рулеткой ширину бедер девушек во время отбора танцовщиц для нового бродвейского шоу. Нью-Йорк, 1938 год.

Класс уроков домоводства в средней школе города Бетесд, США, 1935 год.

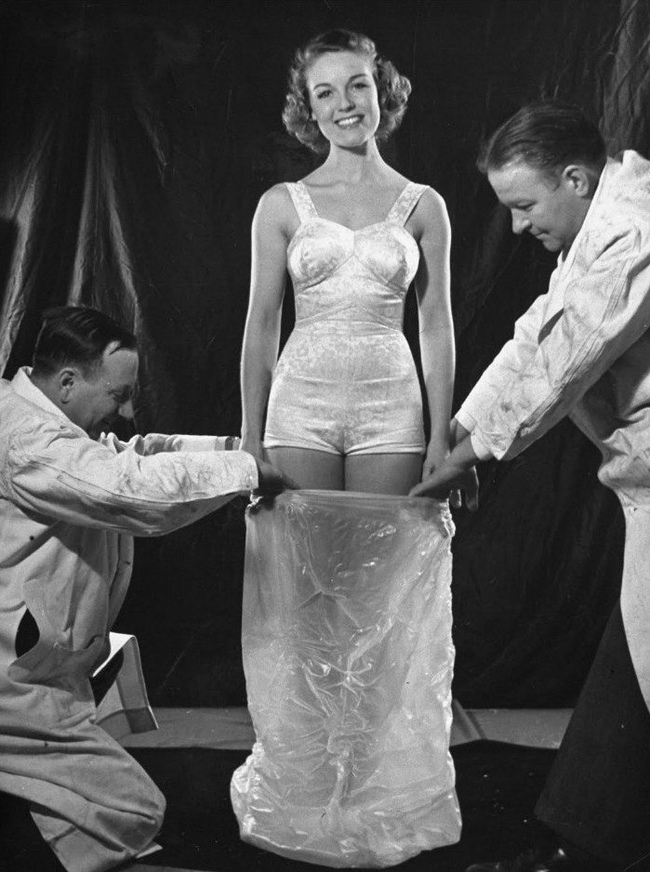

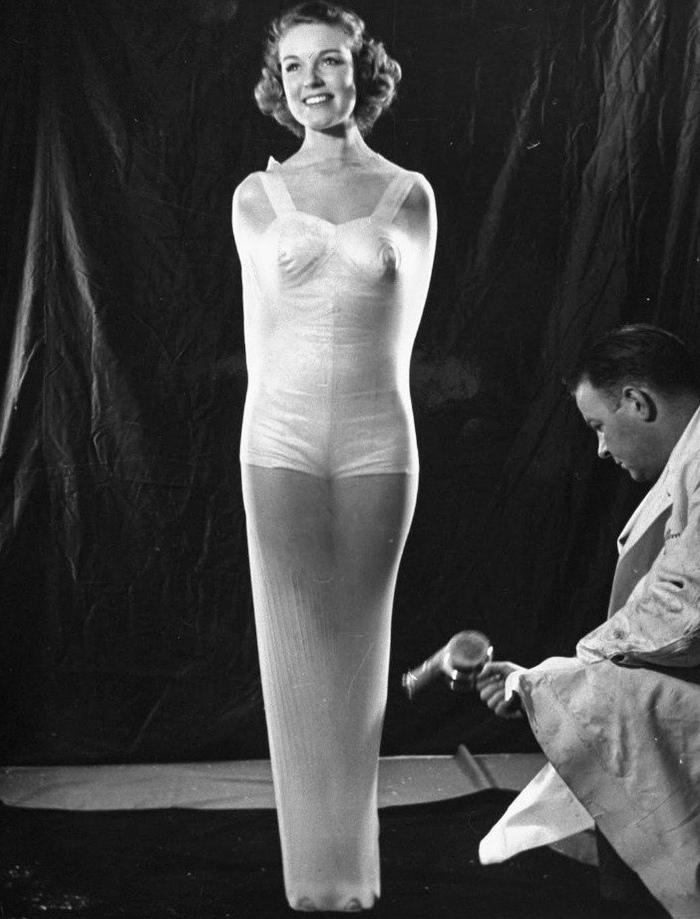

Демонстрация нового упаковочного материала для мяса при помощи девушки-модели. США, 1939 год.

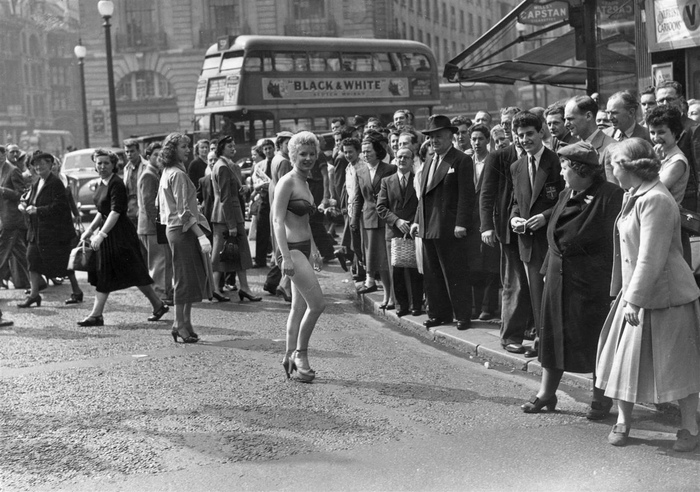

19-летняя работница кинотеатра Маргарет Льюис вызывает переполох на улице Лондона, решив во время сильной жары пойти на работу только в купальнике и туфлях, 1952 год.

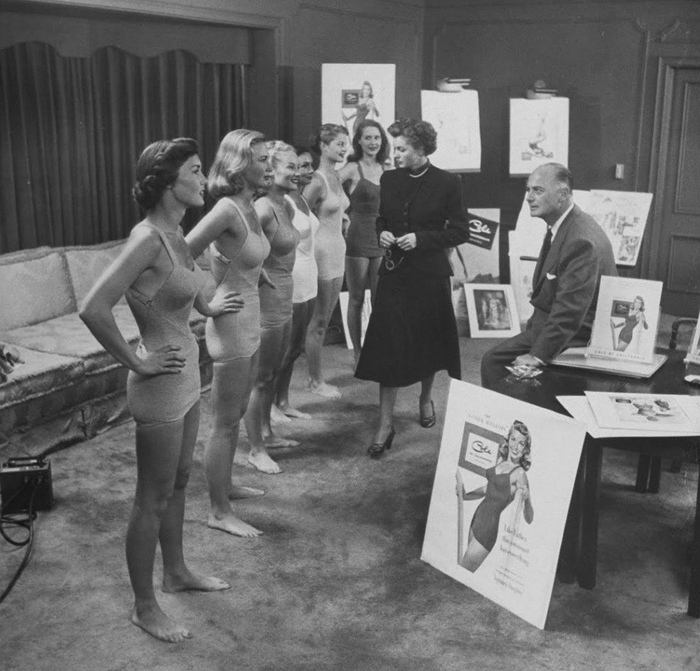

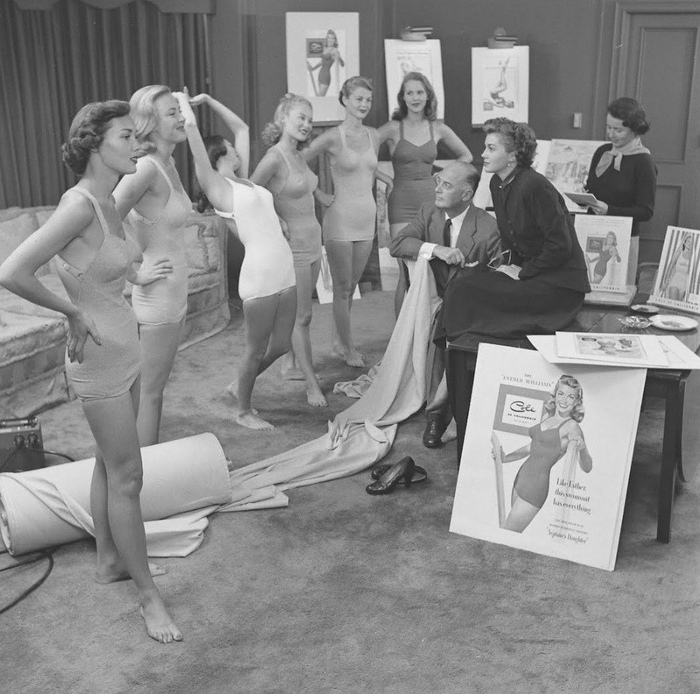

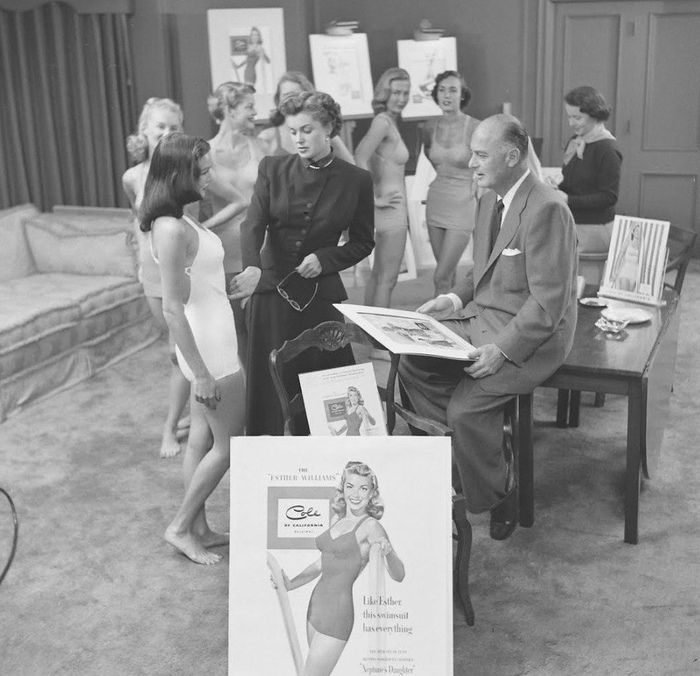

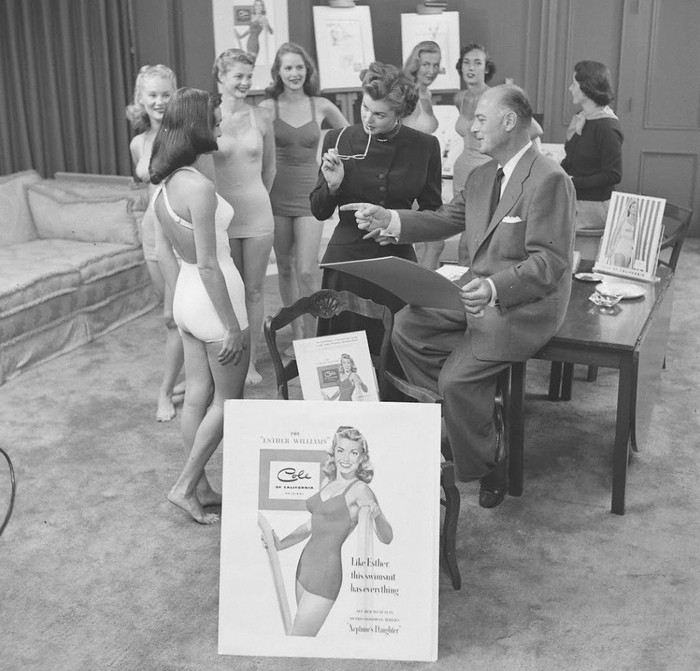

Отбор моделей для рекламы купальников компании Cole of California, 1951 год.

Доктор по просьбе девушек делает им прививки в те места, которые не видны в повседневной жизни. США, 1925 год.