Пермская катастрофа. Часть IV. Писец подкрался

Автор: Павел Реутских (@Pueblito).

Читайте ранее:

Пермская катастрофа. Часть I. От винта!

Пермская катастрофа. Часть II. Набирая обороты. Рокош

Пермская катастрофа. Часть III. Набирая обороты. Подполье и красный террор

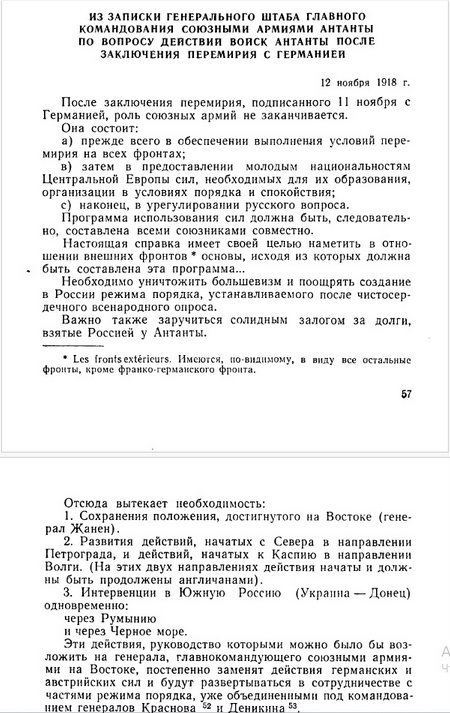

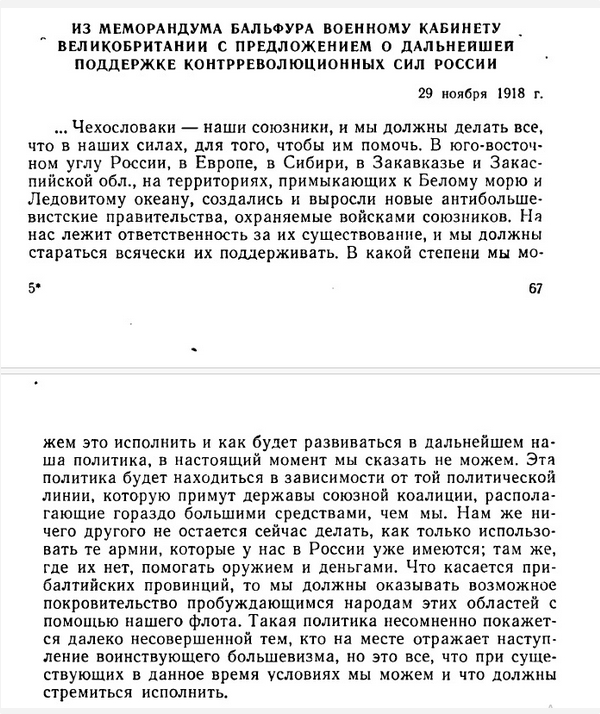

Конец осени 1918-го мог бы оказаться концом Гражданской войны в России. В Компьенском лесу в том вагончике, который станет знаменитым, уже было заключено перемирие с Германией, по условиям которого войска последней выводились в том числе и с русских территорий. Брест-Литовский мирный договор со всеми дополнениями к нему подлежал отмене. Антанте больше не нужны были русские наступления для того, чтобы вдоволь повалять бошей в унижениях, и перекроить мир по своему усмотрению. Оставалось лишь вернуться к обсуждению с большевиками вопроса об эвакуации Корпуса, убраться с Дальнего Востока, Севера, Закавказья и Закаспия, куда их большевики не звали, и прекратить снабжение повстанцев и атаманов вооружениями. Однако эта нехитрая задача противоречила как сложившимся традициям, так и интересам стран-победителей.

Нельзя просто взять и оставить в покое огромные территории, скатывающиеся в пекло, не поимев с того бонусов. Поэтому второй абзац ст. 12 Компьенского перемирия, посвященный выводу Германских войск, применительно к России был изложен следующим образом:

Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в пределы Германии... как только союзники признают, что для этого настал момент, приняв во внимание внутреннее положение этих территорий.

Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться в местах высадки, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся (с)

авайте просто воевать (с) - и возражения, даже если они прозвучали, услышаны не были.

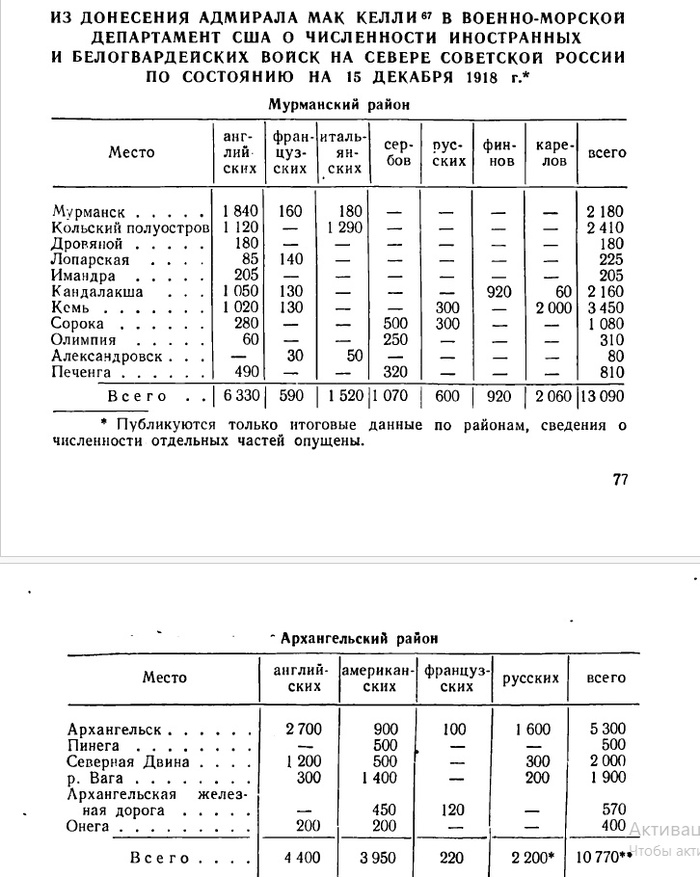

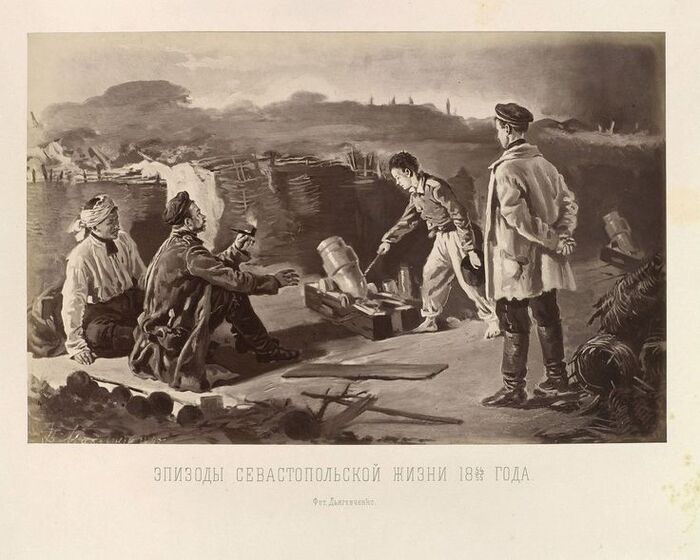

1-й Средне-Сибирский корпус генерала Пепеляева, действуя совместно со 2-й пехотной чешской дивизией, двигался к Перми. Сама по себе Пермь как место, где живет сколько-то там жителей, которых можно забрить в солдаты, или, наоборот, поубивать, чтоб не ушли к красным, значения особого не имела, ибо была в то время крохотной. Однако в Перми находились железнодорожные мастерские, в которых со всеми удобствами можно было ремонтировать и подшаманивать все, что двигается по железным дорогам - а со времен Крымской войны по ним двигалось примерно почти всё. В Перми стоял прекрасный железнодорожный мост, обеспечивающий снабжение через протянувшуюся с севера на юг Каму, которую не каждая птица перелетит. Зимой можно и по льду, разумеется, передвигаться, но толкать при этом перед собой локомотив неудобно. Сама Кама - тоже дорога, и зимой, и особенно летом. А уж когда по ней плывут бронепароходы - вообще загляденье. В Перми есть казармы и арсенал, настоящая больница с настоящими врачами, и склады с продовольствием - натуральный приз для победителя. В Пермь ведут дороги со всех окрестных уездов, а из Перми - на недавно отбитую красными Казань и Вятку - последний ключевой опорник на пути к Архангельску и ожидающим там союзникам.

Рядом с Пермью стоит Мотовилиха - пушечный завод, один из всего трех, выпускавших в России артиллерию и боеприпасы к ней. Он же являлся мощной ремонтной базой, причем не только для вооружений, но и для пароходов. За лето и осень 1918-го, к примеру, Мотовилиха бронировала и вооружила 5 пароходов, построила 5 бронепоездов, в том числе «Первый Морской бронепоезд имени В. И. Ленина». Кроме того, Мотовилиха - кузница рабочих кадров. Кто успокоит вечно недовольную Мотовилиху - получит десять тысяч квалифицированных работяг, которых можно использовать где угодно. И до недавнего времени не было у большевиков на Урале надежнее социальной базы, чем Мотовилиха.

Недокорм, белое подполье, эсеровская оппозиция и бескомпромиссная жестокость недавних коллег, привыкших решать проблемы револьвером ввиду обычной бесполезности доброго слова, привели Мотовилиху в бурление. Все были за революцию, разумеется. Но белые - тоже за революцию, они же ее и начали, о чем никто из современников не забывал, в отличие от потомков.

Тем временем, дела на фронте перед наступающими войсками Пепеляева у красных шли не очень. С гор, не вылезая из боев, вдоль Горнозаводской железной дороги отходила 1-я бригада Филиппа Акулова - участника русско-японской, бывшего полицейского урядника, героя Первой мировой - натурального пса войны, мастера маневра и комбинированного использования всего, что могло убивать белых. В революцию Акулов пришел сразу с фронта ПМВ, в январе 1918-го. Вступив летом добровольцем в формирующийся 1-й Крестьянский Коммунистический полк, к осени он уже стал его командиром, а полк получил наименование «Красных орлов»: Акулов предпочитал называть подчиненных орлами, а не «Эй, ты!». Вместе с революционным пафосом полку было вручено Красное знамя ВЦИК. Один из ассистентов знаменосца - юный Филипп Голиков. В составе бригады, кроме «Красных орлов» - Камышловский полк, прошедший рубилово за станцию Кын, отряд китайских гастарбайтеров из Алапаевска - 225-й Китайский интернациональный полк, Путиловский Стальной кавалерийский полк, и даже Красные венгерские гусары.

В конце ноября камышловцы под командованием Бронислава Швельниса совместно с китайцами бывшего подполковника армии Цинской империи Жен Фученя и эскадроном венгерских гусар при поддержке балтийских моряков на бронепоезде приняли бой у станции Выя с 16-м Ишимским стрелковым полком белых под командованием капитана Н. Н. Казагранди, и вышли из него с существенными потерями. Оба комполка были убиты.

Каждый год, приезжая к бабушке на каникулы или позже в отпуск, я узнавал свой пункт назначения по этой башне.Станция Выя - железнодорожные ворота в Нижнюю Туру и жутко секретный Лесной - город безоблачного детства.

Вот эти прошедшие адище остатки боевых частей погибшей 3-й бригады и принял к себе Ф. Акулов, вместе с обороной восточных подходов к Перми. После взятия Лысьвы в начале декабря во фронт 29-й и 30-й дивизий был вбит белый клин с перспективой введения резервов и окружения, как минимум, 29-й дивизии красных, в состав которой входила бригада Акулова. Порыв сдерживал до поры до времени Первый Морской (! - потому что укомплектован моряками) бронепоезд «В. Ленин», вооруженный батареей морских орудий и пулеметами, но бесконечно эти маневры продолжаться не могли. Комбриг-1 был в курсе этих нехитрых правил, и ударил первым. Лично возглавив сводный отряд из путиловцев и разведчиков из числа Красных орлов, Акулов атаковал беспечно перекуривавшие авангарды 3-го Барнаульского полка белых. Офицерскую роту изрубили сразу, но артиллеристов оставили - договорившись с сибирскими пацанами, развернули пушки и открыли огонь по отступающей пехоте, и подходящим резервам. С собой увели 160 пленных, 2 орудия, пулеметы и надежду белых на теплый ночлег в ближайшее время.

Продолжившаяся в следующие дни борьба за писюны шла с переменным успехом. Прибывающее в бригаду пополнение никуда не годилось - голодные и необученные маршевые роты уходили в бой прямо из эшелонов, и разбегались в разные стороны при первых выстрелах. Тем не менее, Красные орлы, собирая тех, кто удрать не успел, упорно держали укреп на Сосновой горе до 20 декабря, сократив численность наступающего 4-го Енисейского полка до пары батальонов.

В это время к югу от Перми Блюхер собирал по всей своей 30-й дивизии тактические группы. 2-я армия, получившая приказ обеспечить правый фланг 3-й, предпочла наступление в перспективном южном направлении, поэтому надеяться приходилось лишь на себя, и обещанные штабом армии резервы. За Лысьвой, в районе от д. Кормовища до Кын-завода, погибала Особая бригада 3-й армии. Взорвав ж.-д. пути у ст. Крутой лог, белые вынудили красных отогнать в Кормовище два бронепоезда, третий сошел с рельс.

Белые использовали уже неоднократно применяемый прием: вытащили из деревянных шпал железные костыли, чего не могли заметить машинисты, и в результате многотонная машина сошла с рельсов. Шквальный ружейно-пулеметный огонь «белых» не позволял команде бронепоезда отремонтировать железнодорожный путь. Бой, начавшийся 1 декабря около 11 часов утра, продолжался весь день до темноты. Израсходовав боезапас и потеряв часть команды, в том числе помощника командира И. Шерстобитова (командир бепо И. Деменев в тот момент находился в Лысьве), команда приняла решение взорвать один броневой вагон. Оставшиеся в живых члены экипажа вели бой из второго вагона. Как отмечалось в приказе по войскам 3-й армии Восточного фронта за № 503 от 7 декабря 1918 года: «…около 15 часов 2 декабря в указанном месте все еще была слышна пулеметная стрельба… Не рассчитывая на помощь, оставшиеся в живых бойцы бронепоезда взорвали второй вагон и паровоз и под покровом ночи лесом ушли в Лысьву» (О. А. Мельчакова. «…И наш бронепоезд». Правда и вымысел)

К. К. Рокоссовский: примерно в таком виде он и принял командование эскадроном в 1-м Уральском кавалерийском полку 30-й дивизии

К 3-му декабря остатки Особой бригады оставили Кормовище, открыв белым путь к Лысьве. Формируемая ударная группа под общим командованием С. Г. Фандеева, включавшая в себя полк красных гусар, 1-й Уральский кавалерийский полк и моряков из Кронштадта, при поддержке легкой батареи (всего около 1000 бойцов), имела задачу выйти в тыл 1-му Средне-Сибирскому корпусу в районе Лысьвы (д. Кормовище, между Лысьвой и Кын-заводом), и свою задачу она почти выполнила, выйдя к 4 декабря к д. Сая и закрепившись на господствующей рядом Березовой горе.

Фандеев вернется сюда через полгода, и его уже не остановят. В 1920-м погибнет в боях с белопшеками.

До Кормовища оставались считанные километры - нужно было лишь перебить встречавшие красных части 5-го Томского полка белых. И к 8-му декабря сибиряки умылись кровью - матросы из Кронштадта дрались не хуже, чем митинговали. Две сотни полосатых, поддержанные 1-м эскадроном К. Рокоссовского, ловили лицом шрапнель, но стояли на своей Березовой Горе, как капитан на мостике. Отбив за 15 часов 18 атак яростных сибирских лыжников пулеметным огнем и полундрой, моряки весело улюлюкали - несите следующих, этот караул устал.

Остановка фронта посреди леса предоставляла возможности для маневров, и воспользоваться ими решили обе стороны. 30-я дивизия собирала резервы, называла группы замерзших голодных бойцов полками, и отправляла их в сторону канонады. Штаб 3-й армии недоумевал относительно приказов командования Восточного фронта о наступлении - и сидел до поры на жопе ровно, исправно публикуя политические сводки.

Дивизиям была предоставлена возможность трахаться на свое усмотрение, но в контексте приказа о наступлении на Ёбург:

Побольше размаха в действиях. Занимайте и бросайте все, что можно бросить. Медлить нельзя (Командарм-3 Лашевич - Блюхеру).

У Сосновой и Березовой гор погибали наспех собранные тактические группы Акулова и Фандеева, бронепаровозик «В. Ленин» метался как ошалелый от Чусовой к Перми, от Перми к Кунгуру, и по обратному маршруту - эдакая мобильная артбатарея быстрой огневой поддержки - но прилагаемые усилия приносили лишь локальный эффект, и только до тех пор, пока Особая бригада 3-й армии не сломалась, освобождая сибирякам место для прорыва. К этому времени на левом фланге 30-й дивизии Блюхеру удалось собрать в ударный кулак группировку, сведенную в 6-ю бригаду, количеством штыков и сабель до 3500.

Наступление начали одновременно - 6-я бригада красных, и белые - группа подполковника Кузьменко в составе 5-го Томского полка, батальона головорезов капитана Урбанковского, 2-го эскадрона Томских гусар - чуть более 2000 бойцов при одном орудии и 29 пулеметах. В темную уральскую ночь с 13-го на 14-е декабря разведотряд белых на лыжах вышел в тыл красным. Те охранением не озаботились - уставшие матросы хотели спать и согреться. Кроме того, минувшим днем на митинге они приняли решение направить гонца в Петроград, поскольку, по слухам, его заняли бывшие союзники по Антанте, и поэтому драться дальше матросы смысла не видели.

10 дней непрерывных боев на морозе внесли сумятицу в революционное матросское сознание, и далеко не все отважились на сопротивление возникшим из ночи угрюмым лыжникам. Матросы бросали винтовки, и поднимали руки. Но тонкий политический расчет их подвел. Штурмовики Урбанковского уже тогда пленных не брали, и тех из матросов, кого не вырезали сразу, расстреливали из пулеметов шеренгами.

Нижние Исады Кунгурского района Пермского края: в декабре 1918-го примерно здесь местные крестьяне рыли котлован. А затем сложили в него 1-й Морской Кронштадтский полк.

Наступление 6-й бригады было остановлено, не успев начаться. Исчерпав резервы, 30-я дивизия ужалась до линии Сибирского тракта, где некогда уныло топали декабристы, а затем, под угрозой окружения, оставила и Кунгур.

Коридор, образовавшийся в итоге разгрома Особой и 6-й бригад, был огромен. 29-я дивизия, опасаясь окружения боевых частей, так стремительно отвела свой правый фланг за Сылву, что оставила белым железнодорожный мост нетронутым. Красные орлы, не вылезавшие из боев 5 месяцев, вместе с приданными частями ушли в Лёвшино - поселок-порт на Каме, чуть выше Мотовилихи, и в Мотовилиху. В разрыв между 29-й и 30-й дивизиями от Сылвы до Сибирского тракта генералом Пепеляевым были брошены 4-й Енисейский и 2-й Барабинский полки 1-й Сибирской стрелковой дивизии.

В. Ленин, человек и бронепоезд, даже из Москвы видел, что в Перми творится неладное:

Крайне тревожны вести из-под Перми. Ей грозит опасность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Непременно налегайте на Вацетиса и проверяйте, достаточно ли энергично он дает подкрепления Перми и Уралу (из переписки с Реввоенсоветом, 13 декабря).

Пухляш Вацетис требовал срочного наступления от юго-восточный армий, что позволило бы создать угрозу тылам наступающей Екатеринбургской группы белых, и поворота 2-й армии в полосу действий правого фланга 3-й, где вяло колупалась 5-я дивизия, а начдив-30 Блюхер сломя голову пытался латать дыры в обороне и отходил к Юго-Камску. Последний стоял на трассе к Оханску, являясь западным форпостом Перми.

Василий Блюхер в 1919 г., с Орденом Красного Знамени № 1 за свои 54 партизанских дня от Южного Урала до Кунгура. От Кунгура до Вятки рейд был менее героическим.

В Перми же началась эвакуация гражданских учреждений. Александр Георгиевич Белобородов, председатель УралСовета, эвакуировавший летом Ёбург, и полагавший, что так же легко эвакуирует Пермь, 11 декабря отдал распоряжение приступить к эвакуации отделов Управления Пермского Губернского исполнительного комитета Совета Рабоче-Крестьянских и красноармейских депутатов. В Вятку отправилась мебель и документы, а также те многомудрые граждане, которые вовремя озаботились трудоустройством в аппарат новой власти, и теперь под хмурыми взглядами остающихся земляков весело махающие им платочками из убегающих вдаль вагонов.

Командарм-3 Лашевич, по некоторым свидетельствам, «устраивал пьяные оргии», поручив оборону города военкому Степану Окулову, совместившему таким образом еще и должность коменданта. Но поскольку Окулов был сильно занят - принимал участие в тех же пьяных оргиях - то обороной города никто централизовано не занимался.

Красный губернатор Сорокин нашел в себе силы, чтобы доплестись до последнего, экстренного, заседания Губисполкома, где был смещен с должности, после чего, нейтрально похрюкивая, залез в сани и отправился подальше от Перми. Повальное пьянство имело место на фоне повальных же экспроприаций, ставших очень похожими на разбой. Почему так случилось? Возможно, от озарения: именем революции можно творить любую дичь, если у тебя есть мандат и достаточный вес залпа.

Реввоенсовет третьей армии состоит из двух членов, один из коих (Лашевич) командует, что касается другого (Трифонов), так и не удалось выяснить ни функций, ни роли последнего: он не наблюдает за снабжением, не наблюдает за органами политического воспитания армии и вообще как будто ничего не делает. Фактически никакого Реввоенсовета не существует. Штаб армии оторван от своего боевого участка, нет у него специальных представителей в дивизиях и бригадах, информирующих его и наблюдающих за точным исполнением приказов командарма начдивами и начбригами, штарм довольствуется официальными донесениями (часто неточными) начдивов и начбригов, штарм целиком в руках последних (начдивы и начбриги чувствуют себя феодальными князьями). Отсюда оторванность штарма от своего боевого участка (штарм ничего не знает о действительном положении на участке), отсутствие централизации внутри армии (вечные вопли штарма о слабости в пунктах стыка между боевыми единицами армии) (из отчета Комиссии ЦК партии и Совета Обороны о причинах падения Перми в декабре 1918 года).

Позже, в оправдание развала фронта и общего управления губернией, власти будут единодушно поминать «сплошную контрреволюционность» населения.

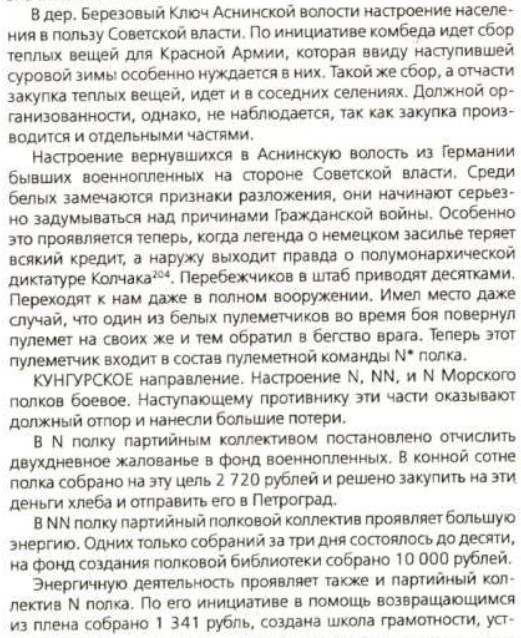

… уверяют, что села в этом районе «сплошь кулацкие». На наше замечание о том, что сплошь кулацких сел не бывает, что существование кулаков без эксплуатируемых немыслимо, ибо должны же кого-либо эксплуатировать кулаки, упомянутые учреждения разводили руками, отказывались дать какое-нибудь другое объяснение. Дальнейшее, более глубокое расследование показало, что в Совдепах сидят ненадежные люди, комбеды в руках кулаков, партийные организации слабы, ненадежны, оторваны от центра, партийная работа заброшена, причем местные работники общую слабость партийно-советских учреждений стараются компенсировать усиленной работой чрезвычайных комиссий, ставших на общем фоне развала партийно-советской работы единственными представителями Советской власти в провинции (оттуда же).

Продолжение следует...

Подпишись, чтобы не пропустить следующую часть! Она выйдет завтра в 18:00 по МСК

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!