Лига историков

30 апреля. Бесславный конец главного фашиста - Адольфа Гитлера

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер, лидер нацистской Германии, покончил с собой в своём бункере под рейхсканцелярией в Берлине. Это событие стало кульминацией его стремительного падения, которое началось с поражений на фронтах Второй мировой войны. К апрелю 1945 года Красная армия уже взяла под контроль большую часть Берлина, и советские войска находились всего в 500 метрах от фюрербункера, когда Гитлер принял решение уйти из жизни .

Причины и обстоятельства смерти

Гитлер, осознав неизбежность поражения, опасался попасть в плен. По свидетельствам его приближённых, включая личного пилота Ганса Баура, фюрер боялся, что его, подобно Муссолини, казнят и выставят тело на публичное поругание . Согласно показаниям очевидцев, таких как камердинер Хайнц Линге и телохранитель Рохус Миш, Гитлер и его жена Ева Браун (с которой он обвенчался за день до смерти) уединились в своём кабинете около 15:30. Гитлер выстрелил себе в висок из пистолета Walther PPK 7.65 мм, а Ева приняла капсулу с цианидом. Их тела обнаружили сидящими на диване: у Гитлера из раны сочилась кровь, а Ева склонилась к нему . В соответствии с его предсмертными указаниями, тела вынесли в сад рейхсканцелярии, облили бензином и подожгли. Огонь уничтожил останки почти полностью, оставив лишь фрагменты костей и зубов .

Последние дни жизни

В последние недели Гитлер находился в фюрербункере, куда окончательно перебрался 16 января 1945 года. К апрелю его психическое и физическое состояние резко ухудшилось: он страдал от тремора рук, приступов ярости и паранойи . 20 апреля, в свой 56-й день рождения, он в последний раз поднялся на поверхность, чтобы наградить юных членов Гитлерюгенда Железными крестами. Уже на следующий день он объявил ближайшему окружению, что война проиграна и решил остаться в Берлине . 29 апреля, узнав о казни Муссолини, Гитлер женился на Еве Браун в полуночной церемонии, а затем продиктовал завещание, назначив преемником гросс-адмирала Карла Дёница .

Капитуляция

Смерть Гитлера ускорила капитуляцию Германии. Уже 1 мая генерал Ганс Кребс (последний начальник штаба верховного командования сухопутных войск Вермахта) сообщил советскому командованию о самоубийстве фюрера, пытаясь договориться о перемирии. Кребс действовал от имени нового правительства Германии во главе с Йозефом Геббельсом и Мартином Борманом. Он надеялся разделить союзников, предложив СССР сепаратный мир, чтобы избежать полной оккупации страны. Однако Иосиф Сталин, через маршала Георгия Жукова, выдвинул жёсткое и однозначное требование: безоговорочная капитуляция всех немецких сил. Переговоры с Кребсом провалились. Но уже 2 мая 1945 года берлинский гарнизон капитулировал, а 8 мая акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в Карлсхорсте (Берлин). Сталинский ультиматум стал финальным ударом по Третьему рейху, завершившим его существование.

Послесловие

Хотя война и была выиграна, но тень Третьего рейха продолжала витать над послевоенным миром. Союзники, взявшие на себя управление Германией, столкнулись с необходимостью денацификации — процесса, который оказался сложнее, чем ожидалось. Миллионы немцев, десятилетиями воспитывавшиеся в культе фюрера, не могли в одночасье отказаться от прежних убеждений. Нюрнбергский процесс (1945–1946), где судили выживших нацистских лидеров, стал попыткой не только наказать виновных, но и документально зафиксировать преступления режима. Отсутствие Гитлера на скамье подсудимых превратило его в призрака суда — фигуру, чьё имя звучало в каждом обвинении, но сам он избежал земного правосудия.

Смерть Гитлера также повлияла на геополитику. Сталин, не доверяя союзникам, поддерживал версию о возможном бегстве фюрера, используя это как инструмент давления. Советские спецслужбы тайно расследовали «дело Гитлера», допрашивая свидетелей и изучая архивы. Лишь в 1956 году, после выступления Хрущёва с разоблачением культа личности Сталина, КГБ официально признал факт смерти диктатора, хотя конспирологические теории уже укоренились в массовом сознании. Мифы о бункере в Антарктиде, подводной лодке у берегов Аргентины или тайном убежище в Испании стали частью поп-культуры, подпитываясь книгами и фильмами.

И по сей день тень Третьего Рейха продолжает витать над Европой и уже в 21 веке мы можем наблюдать возрождение фашизма и нацизма. Человечество должно помнить уроки вынесенные с полей сражений Второй Мировой и не забывать к каким человеческим трагедиям привело возникновение и становление фашистских и нацистских режимов в мире. И надеюсь, что в ближайшем будущем, "фашистская гидра" будет обезглавлена раз и навсегда.

От ягод до богов: как пили в каменном веке. Или о том, как появился алкоголь

О том, как случайно забродившие ягоды положили начало великим цивилизациям, почему древние религии не могли существовать без алкоголя и как первобытное опьянение изменило ход человеческой истории.

1. Введение

Все мы живём стереотипами о примитивности каменного века. Мол, люди только и могли, что махать дубинами, кочевать из одного места в другое, по пути собирая ягоды и злаки и убивая дичь. Однако реальность каменного века была гораздо более сложной и многогранной. Мы не задумываемся о том, что открытие ферментации, например, забродивших фруктов и зерна, могло стать важнейшим культурным и социальным достижением для древнего человека.

Алкоголь для наших предков был не только дополнением к рациону. Хлопнуть кружечку медовухи, когда ваше племя кушает только что зажаренного оленя, — это, конечно, благо. Шашлык всё-таки вневременное явление. Но на самом деле влияние алкоголя простиралось намного дальше. Он влиял не только на социальные, но и на ритуальные функции первобытного человека и способствовал укреплению связей внутри общины.

Алкоголь влиял на ритуалы, ведь служил средством для общения с богами. Когда выпиваешь несколько бокалов пива, то входить в транс становится легче. Нередко для усиления эффекта во время ритуалов алкоголь использовался в сочетании с другими психоактивными веществами, такими как растения и грибы.

Находясь в состоянии транса, люди могли без труда проводить ритуалы. Пожалуй, самым ярким примером этого является культ Диониса в Древней Греции. Последователи этого божества верили, что употребление вина поможет им приблизиться к богу.

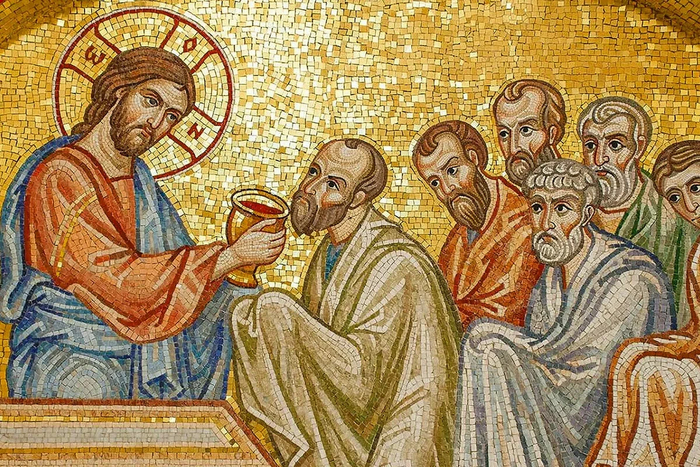

Вы только вдумайтесь: практически в каждой крупной религиозной традиции алкоголю отведено особое место. Добавлю, что список далеко не исчерпывающий, и в каждом уголке планеты существуют свои культы, ритуалы или обычаи, связанные с алкоголем.

- В христианстве. Причастие виноградным вином.

- В зороастризме. В ритуалах очищения применялось вино, символизирующее кровь и круговорот жизни и смерти.

- В некоторых школах буддизма для ритуалов используется виски и водка.

- В синтоизме используется сакэ. Сакэ предлагают богам в качестве подношений и употребляются людьми под определенные тосты, свадебные церемонии.

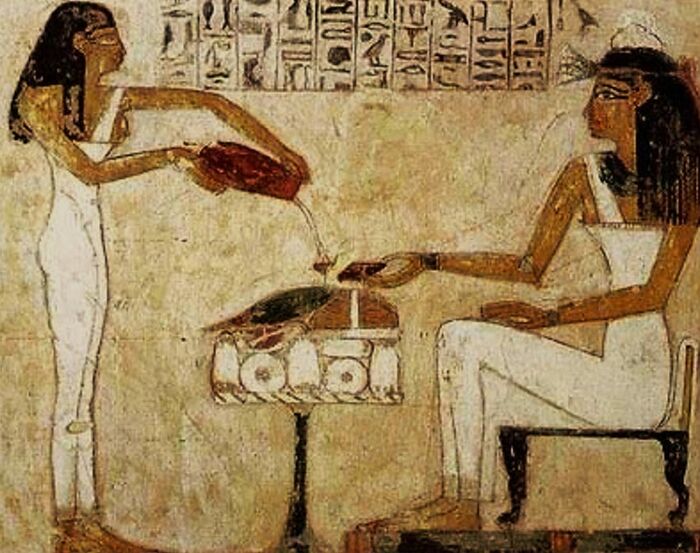

- В различных древнеегипетских ритуалах. Древние египтяне были большими любителями пива. Они использовали его для священных погребальных церемоний, а вино — в религиозных обрядах и в лечебных целях. Египтяне верили, что пиво обладает целебными свойствами и помогает наладить общение с богами.

- В славянских ритуалах. Славяне предпочитали пить слабоградусные напитки вроде медовухи, браги или пива. Все эти напитки были связаны с плодородием и изобилием.

- В многочисленных шаманских традициях. Например, буряты используют алкоголь в ритуалах для угощения духа. Напитки вроде кумыса и билка до сих пор являются частью обрядов и праздников в жизни якутов. Подобные ритуалы с алкоголем использовались и в Африке. В западной её части было популярно пальмовое вино, а в Восточной Африке — вино из кокосовых орехов.

Таким образом, у большинства человеческих культур мира алкоголь становился мостиком между человеком и богами. Он повлиял не только на экономику и социальные связи, но и стал фундаментом для будущих цивилизаций. Алкоголь сыграл свою роль в обмене между племенами и первыми государствами, в ритуалах и даже повлиял на изобретения письменности. Когда в Месопотамии люди научились превращать избытки зерна в пиво и хлеб, возникла естественная потребность в письменности. Самые древние письменные источники — шумерские документы, содержащие информацию о заработной плате, налоговых поступлениях и рецепты пива. Вероятно, культура пива и письменность в Шумере имели общие корни и, скорее всего, развивались одновременно.

Но особенно важным для человека той эпохи становится умение управлять процессом брожения. Ферментация — это не только химический процесс, но и самое настоящее древнее искусство. Мы даже с вами не задумываемся о том, что ферментация — это один из первых биохимических процессов, который был освоен человеком, причем задолго до появления такой технологии, как письменность. Алкоголь и его понимание способствовали укреплению социальных связей и даже влияли на образ жизни людей. На самом деле, изучение древних спиртных напитков важно для таких научных дисциплин, как история, антропология и археология, ведь алкоголь может помочь нам понять истоки цивилизации.

Стоит ли говорить о том, что многие выводы и после прочтения статьи остаются спорными? Датировка, рецепты и гипотетические способы производства алкоголя в условиях, где ты мог умереть от инфекции или лап леопарда. К сожалению, наши предки не делали селфи и не записывали в дневники всё, что они видят, поэтому недостаток точных данных превращает историю древнего алкоголя в поле для научных дискуссий.

Каменный суровый век. Палки-копалки, неопытные стоматологи (на стоянке Мергар), постоянные кочевья, первые боги. А всё-таки, может быть, наша цивилизация началась не с огня или охоты, а с первого глотка забродившего сока?

2. Историко-научный контекст. Как каменный век стал колыбелью технологий и ферментации?

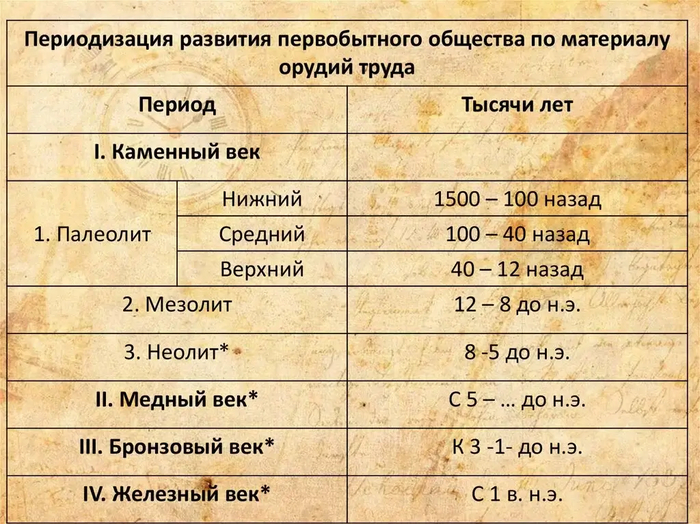

Надо сказать, что каменный век — это довольно обширный отрезок человеческой истории. А назван он так, потому что люди в этот отрезок пользовались преимущественно каменными орудиями. Граница каменного века очень размыта, и само это понятие условное, ведь в разные эпохи люди жили по-разному.

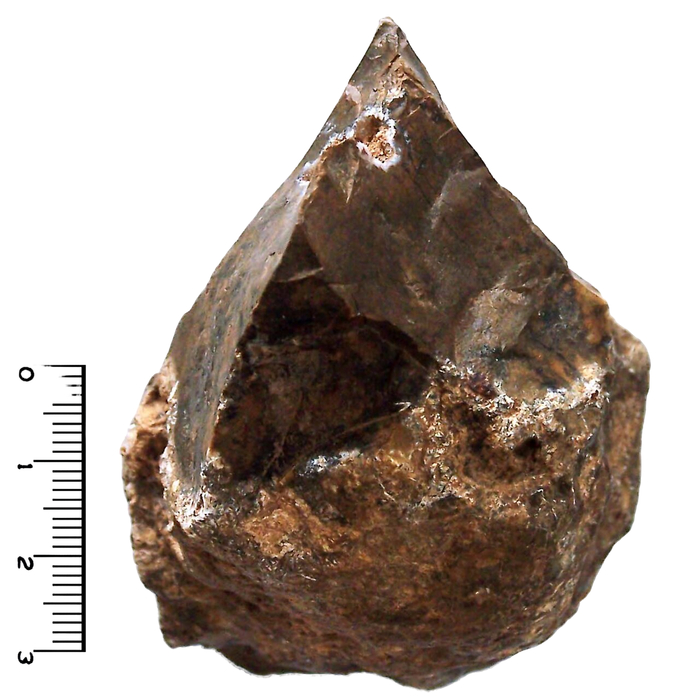

Согласно общепринятой датировке, каменный век начинается около 2,6 миллионов лет назад, с появлением олдувайской культуры. Однако последние археологические находки в Ломекви свидетельствуют о том, что каменные орудия использовались людьми ещё 3,3 миллиона лет назад.

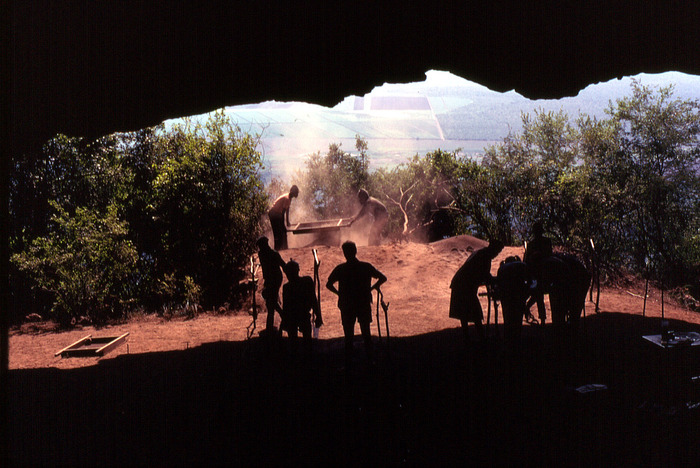

В 2011 году в ходе раскопок в районе Ломекви в Кении были найдены более 20 каменных орудий. Эти артефакты оказались на 700 тысяч лет старше, чем олдувайская культура, которая традиционно считается старейшей на планете. Среди найденных предметов были как обработанные гальки, так и заостренные камни. Эта находка изменила наше представление о том, кто создавал орудия труда. Однако, к сожалению, на месте стоянки Ломекви не было найдено никаких останков.

Хотя начало каменного века теряется в глубине веков, его окончание происходило в разных частях света по-своему. Он закончился с распространением бронзовых и железных орудий труда. Однако, как и бронзовый, железный век не везде наступил одновременно. Например, у полинезийских народов каменный век завершился буквально вчера.

Для нас «каменный век» звучит, как нечто единое, но фактически его делят на несколько больших этапов:

- Палеолит — 2,6 млн – 12 тыс. лет назад

- Мезолит — 12–10 (8) тыс. лет назад

- Неолит — примерно 10–3 (2) тыс. лет назад (зависит от региона).

Почему-то до сих пор среди людей доминирует мнение о том, что люди каменного века были примитивными. Но попробуйте, выйдите на улицу и создайте какие-нибудь инструменты из камня, дерева или кости. На самом деле наши предки не были глупыми обезьянками, они в конце концов умели выбирать оптимальные места для стоянок (например, пещеры или берега рек) с учётом ресурсов и безопасности. Впрочем, именно эта эпоха и стала временем возникновения алкогольных напитков.

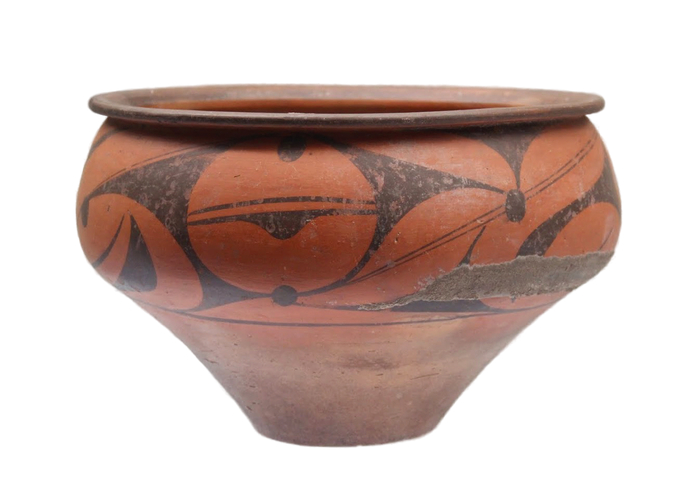

Хватит говорить о датировках, пора переходить к алкоголю. К счастью, у учёных есть археологические свидетельства об употреблении алкоголя в каменном веке. В китайской керамике эпохи неолита были обнаружены следы ферментированного напитка, приготовленного из риса, мёда и фруктов. Находка была сделана в глиняных сосудах из неолитической деревни Цзяху на реке Хуанхэ. Поселение в 55 тысяч кв. м. было населено в 7000–5800 гг. до н.э. В глиняных сосудах проведён химический анализ, выявивший следы, которые соответствуют травам, кислотам, пчелиному воску и современному рисовому вину. Эти открытия принадлежат группе учёных под руководством Патрика Макговерна — ведущего мирового эксперта по античным истокам алкогольных напитков. Кстати, могу порекомендовать его книгу — «Древнее вино: поиски истоков виноградарства».э

Керамика из деревни Цзяху.

Теперь переедем в Переднюю Азию. В эпоху раннего неолита (около 6000–5000 лет до н. э.) были найдены археологические свидетельства о производстве виноградного вина. На сегодняшний день считается, что люди, жившие в Гадахрили-горе, древнем грузинском поселении, которое расположено к югу от Тбилиси, были первыми виноделами в промышленных масштабах в мире. Промышленные масштабы — это, конечно, условное выражение для той эпохи. Исследования выявили, что на фрагментах восьми сосудов присутствует ряд кислот, характерных для вина, включая винную, янтарную и лимонную. Многие учёные считают, что именно Грузия является родиной вина.

В другом поселении на территории Грузии – Шулавери-гора была найдена керамика возрастом в 8000 лет. Согласно анализу, где также были обнаружены кислоты, характерные для вина, а также обнаружены частицы крахмала, плодовых мушек и виноградной пыльцы. Эта находка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее вино в истории.

Вино — это хорошо, но что касается пива? Насколько древним был этот напиток? Историки предполагают, что первые напитки, рецептурой похожие на пиво, были придуманы более 12 тысяч лет назад племенами охотников-собирателей аграрных цивилизаций. Около 4000 лет назад были обнаружены керамические сосуды с фрагментами пива, созданные шумерами. Пиво у шумеров, вероятно, было мутным и выпивалось через трубочки, чтоб не глотать осадок. Кстати говоря, первыми письменными источниками, где упоминается этот алкогольный напиток, — шумерские. У шумеров даже была своя богиня пивоварения — Нинкаси, которой была посвящена целая поэма. В этой книге записан самый древний рецепт приготовления пива из ячменя с добавлением хлеба. Это также считается первым письменным рецептом алкогольного напитка.

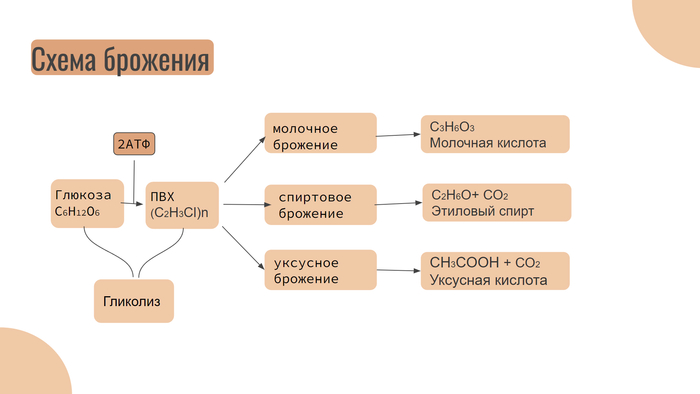

Но каким образом люди додумались до изготовления алкогольных напитков? Чтобы это понять, нам нужно вкратце разобраться в биологической сути процесса. Ферментация – это превращение сахаров в этанол под воздействием дрожжей или других бактерий. То есть, если у вас есть сладкая среда (злаки с крахмалом, мёд, сок фруктов) и там присутствуют подходящие микроорганизмы, то через некоторое время это «заиграет» и превратится в слабоалкогольную субстанцию.

3. Предполагаемые рецепты и способы получения спирта в каменном веке

На самом деле, история алкоголя началась со случайных открытий, где «Мать-Природа» брала на себя роль химика и винодела. Наши предки могли сталкиваться с забродившими фруктами, но никто тогда ещё не занимался условным «пивоварением». Стоит отметить, что некоторые животные, такие как слоны и приматы, также могут употреблять забродившие фрукты и испытывать состояние опьянения. Давайте разберем несколько гипотез, как мог появиться алкоголь.

Одной из самых популярных теорий остаётся случайное брожение, эдакий алкогольный подарок из сада Природы. Представим себе сочные ягоды, злаки или коренья, оставленные на солнце или в яме, куда попала вода. Если там хватало дрожжей (а они в изобилии обитают практически везде, от кожуры плодов до коры деревьев), то через несколько дней там появляется забродившая масса с характерным кисловатым запахом и, как позже выяснилось, расслабляющим действием. Возможно, что именно так люди могли впервые наткнуться на феномен «пьянящего сока».

Ещё одним интересным, но довольно экзотическим мнением является гипотеза «пьяного мёда». Пчёлы, собирающие нектар с токсичных растений, таких как аконит или багульник, могли создавать мёд с ферментированными или даже психоактивными свойствами. Однако этот мёд опасен для человека, так что есть вероятность, что после употребления «пьяного мёда» наши предки попросту умирали. Даже в наше время можно встретить такой вид мёда, как «безумный мёд» (deli bal), который производится в Турции. Этот продукт содержит грейанотоксины, способные вызвать так называемые «мёдовые отравления».

Возможно, пальма первенства должна принадлежать диким дрожжам и самым примитивным методам брожения. Дрожжи могли попасть в ёмкость с фруктами или зёрнами совершенно случайно – с рук людей, кожуры плодов или окружающей среды. На сегодняшний день учёные предполагают, что человек случайно «одомашнил» дрожжи 5500 лет назад благодаря плодовой мушке дрозофила. Дрозофилы питаются «дикими дрожжами», которые покрывают поверхность фруктов и овощей, а размножаются в раздавленной клубнике, вишне, грибах.

«Дикие» дрожжи были вполне эффективны, чтобы создать напитки, напоминающие сидр или вино. Даже сегодня в некоторых культурах используют спонтанное брожение без промышленных дрожжей. Например, в Южной и Центральной Америке люди пережевывают зерна маиса, чтобы затем сплюнуть полученную кашицу в глиняный сосуд с водой. Там всё это бродит, и получается напиток, который называется чича. Схожие практики есть в Азии (с сакэ «спонтанного брожения») и в Африке (пальмовое вино).

Для людей каменного века нужно было где-то хранить алкогольные напитки, и поэтому в качестве тары люди могли использовать бурдюки из кожи, глиняные горшки или выдолбленные стволы деревьев. Один из путешественников в 1600 году описал то, как крестьяне Грузии выдалбливали из толстого ствола дерева середину и использовали его как ёмкость для давления винограда. Таким образом, подобные ёмкости становились «мини-лабораториями» для естественного брожения. Только вот можно ли это считать полноценным «технологическим процессом»? Ну, для каменного века – определённо.

4. Социальный и ритуальный контекст.

Однако самое интересное во всём этом – социальная сторона. Наверняка для человека первобытного алкоголь быстро перешёл из бытового употребления в ритуальное. Члены общины могли пить так называемые «пьянящие соки» во время праздников или обрядов, посвященных почитанию предков. В Древней Руси и Скандинавии религиозные ритуалы, обряды инициации и пиры способствовали возникновению традиции обильного употребления медов. При этом у скандинавских народов есть довольно много различных мифологических представлений о мёде, например «Мёд поэзии». В ведической традиции присутствовали обрядовые опьяняющие напитки, вроде сомы. Вдобавок в общине мог складываться особый статус того, кто «запускал» процесс брожения. Вероятно, это был шаман или вождь, а может быть просто опытный сборщик фруктов и трав.

Впрочем, шаманы и знахари могли использовать алкоголь для достижения изменённых состояний сознания, общения с духами или ритуалов очищения. Ведь люди не понимали биохимических процессов брожения, поэтому они могли восприниматься как нечто магическое. У сибирского племени нганасан существует интересный шаманский обряд. В ходе него шаман и его помощники по очереди «угощали» алкогольным напитком — бражкой, приготовленной накануне — своих шаманских идолов. При этом сами они тоже немного выпивали.

Таким образом, алкоголь становился катализатором социальной сплочённости племени и развития ритуальных практик. Первобытное знакомство с алкоголем — это не просто взаимодействие человека с природой, но и возникновение первых культурных традиций. Такие традиции влияли на кулинарные и социальные аспекты, в том числе и на праздники. От забродивших ягод до ритуальных напитков — короткий путь, демонстрирующий не только человеческую изобретательность, но и стремление находить радость и связь с миром через, казалось бы, простые, но удивительные процессы.

5. Первые алкогольные напитки

По мнению ряда исследователей, одной из ранних форм «пьянеющего» продукта мог стать забродивший мёд. Ещё 40 000 лет назад, в эпоху позднего палеолита, люди умели добывать мёд и производить некоторые действия с ним и его побочными продуктами. Доказательством могут являться находки пчелиного воска в пещере Бордер на юге Африки у границы со Свазилендом.

Также сохранились наскальные рисунки, на которых изображен процесс сбора мёда. Пожалуй, самым известным рисунком является «Человек из Бикорпа» в пещере Куэвас-де-ла-Аранья, неподалеку от Валенсии. На рисунке возрастом в 8000 лет изображён человек, который карабкается по лианам и находит улей.

Также известен и рисунок из Аранской пещеры, сделанный более 15 000 лет назад. На этом рисунке два человека на верёвках забираются к небольшому отверстию в скале и достают оттуда пчелиные соты. А на северо-востоке Испании в пещере Барранко Гомес первобытные художники изобразили человека, который поднимается по лестнице за мёдом из улья. Обилие таких свидетельств говорит о важности мёда в рационе древних людей.

Почему именно мёд претендует на пальму первенства первого алкогольного напитка? Ответ прост. Природная сладость. Мёд содержит высокий процент сахара, и если в нём начался процесс брожения, то итоговой «медовухе» не нужно было много времени, чтобы получить заметную спиртовую крепость.

Забродивший сок винограда, ягод и других фруктов – еще один кандидат на роль «отца всех вин». Если на дикорастущей лозе винограда ягоды перезрели, лопнули и попали в благоприятные условия, то через некоторое время мы можем получить своеобразный прототип вина. В Грузии, в поселениях Гадачрили-гора и Шулавери-гора, о чем я писал чуть выше, были обнаружены глиняные сосуды с остатками винной кислоты и других органических кислот, таких как яблочная, янтарная и лимонная. В Армении, в пещере Арени, была найдена древняя давильня с остатками виноградного жмыха и сосудами для вина возрастом в шесть тысяч лет. Кстати говоря, пещера Арени известна ещё и своими очень древними кожаными ботинками возрастом в 5 с половиной тысяч лет.

Помимо винограда, в процессе брожения использовались и другие фрукты: косточковые, такие как сливы и вишни, а также различные ягоды — ежевика и малина. Об этом свидетельствуют этнографические исследования народов, которые живут вдали от современного виноделия, но при этом активно употребляют местные дикие ягоды.

Далёкие предки вина и медовухи могли появиться еще в эпоху собирательства, однако когда люди пришли к оседлому образу жизни, появилось пиво. Научившись возделывать зерно и запасать его, люди поняли (конечно, на интуитивном уровне), что злаки богаты крахмалом, а под действием дрожжей они превращаются в сахар, а затем в спирт. По мнению некоторых археологов, родиной пива можно считать Ближний Восток (территория современного Ирака и Ирана). Что не мудрено, так как в этом регионе впервые появилось земледелие, благо этому способствовали плодородные земли междуречья рек Тигра и Евфрата.

В Междуречье владели технологиями затирания солода, кипячения и настаивания зернового сусла. В одном из храмов была обнаружена глиняная табличка с рецептом пива, а в Уруке археологи нашли свидетельства о том, что пиво даже распределялось работникам в качестве зарплаты. В Сузах были найдены крупные шарообразные сосуды, которые были закопаны под полами домов. Эти сосуды использовались для хранения и подачи пива. Местные жители пили его через тростниковые трубочки, чтобы зёрна и плевелы не попадали в пищевод. А в Лагаше, на юге современного Ирака, археологи нашли остатки пивной, которая датируется 2700 годом до нашей эры. Вообще шумеры любили пиво и знали около 16 его сортов. А богиня Нинкаси следила за правильным пивоварением.

Существует интересная гипотеза, выдвинутая Соломоном Кацем, которая вызывает споры и даже неоднозначное восприятие. Она предполагает, что стремление обеспечить стабильные поставки зерна для пивоварения могло стать одним из факторов, способствовавших распространению земледелия. Конечно, эта гипотеза не всеми учёными воспринимается всерьёз – для одних это любопытная теория, а для других ненаучная спекуляция.

С земледельцами всё ясно, а что можно сказать о племенах, которые занимались скотоводством? У скотоводов еще со времен древности были известны напитки на основе брожения молока, например кумыс. Его делают из кобыльего молока, и он обладает слабым алкогольным эффектом. Теперь вопрос, а мог ли появиться этот напиток уже в каменном веке.

Возможные аналоги в каменном веке: одомашнивание крупного рогатого скота и лошадей действительно случилось ещё в эпоху неолита, но как быстро люди научились сбраживать молоко — точно неизвестно. Некоторые учёные считают, что это могло произойти почти одновременно с началом разведения животных, поскольку прокисшее молоко — явление повсеместное. Однако доказательств этому мало, поэтому утверждать с уверенностью пока нельзя. Однако археологи иногда находят остатки молочных жиров на керамике, и по ним пытаются понять, было ли там брожение.

Если племя специализировалось на пастьбе коров или лошадей, то у них было достаточно сырья для разных кулинарных находок, включая закисание (ферментацию) молока в кожаных мешках. Такой напиток мог сыграть важную роль в ритуалах кочевых обществ или же стать повседневной «едой-питьём» в походных условиях. В казахской традиции существовал обряд, который назывался «Қымыз мұрындық» — первый кумыс. На этот торжественный ритуал приглашали уважаемых аксакалов и соседей. Они благословляли кумыс, желая его участникам плодородия.

6. Заключение.

Таким образом, история первых алкогольных напитков — это не просто любопытный эпизод из далёкого прошлого, а важная глава в развитии человеческой культуры. Случайное открытие брожения привело к появлению ритуальных практик, сплотило общины, дало толчок новым хозяйственным технологиям и породило целый мир традиций, которые живы и поныне. Можно сказать, что древний человек, оставивший горсть ягод на солнце или глиняный горшок с мёдом в укромном месте, запустил длинную цепочку открытий, определивших вкусовое и социальное многообразие нашей цивилизации. И, возможно, именно в таких скромных, почти случайных экспериментах зарождался тот самый клей, что связывает нас через поколения и континенты.

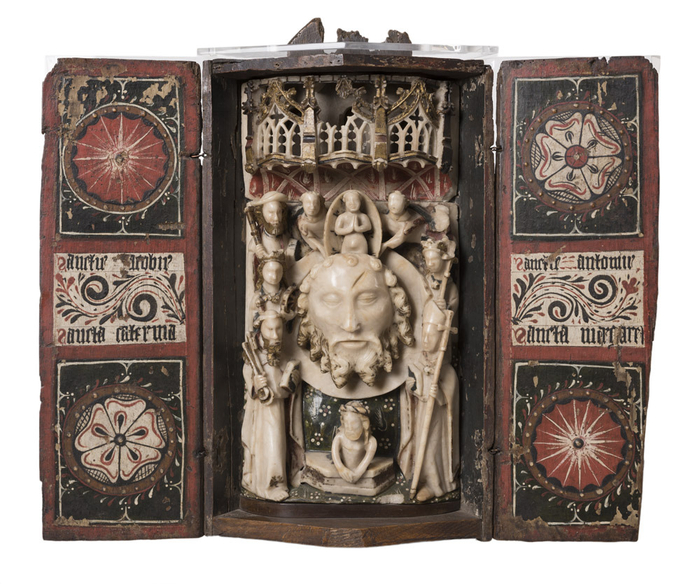

Фреска с изображением фантастических животных

Такая распрекрасная настенная роспись находилась на Платформе 1 в Теотиуакане. Сегодня она недоступна для взора обычного посетителя и известна лишь по рисунку Хосе Франсиско Вильясеньора.

Представляете, как выглядел Теотиуакан с такими красочными фресками повсюду?..

Тени Атомного Века: Радиационные эксперименты США

В истории Соединённых Штатов есть эпизоды, о которых вспоминают со смешением тревоги и осуждения. Одним из таких остаётся серия сверхсекретных экспериментов с радиацией, проведённых американскими властями в XX веке. Эти опыты, призванные узнать мощь и понять потенциал атомной энергии, оставили глубокий след не только в науке и этике, но и на здоровье людей на которых проводили эксперементы.

Эксперименты на людях

Изучение возможностей ядерной энергии в медицине началось в 1930-х годах, за 12 лет до запуска Манхэттенского проекта. Основной целью было использование атомной энергии в мирных целях, особенно для лечения рака. Ключевую роль сыграла «Радиационная лаборатория» при Калифорнийском университете, где братья Эрнест и Джон Лоуренс исследовали применение радиоизотопов. Ученые обнаружили, что радиоактивные элементы (например, натрий, фосфор) метаболизируются в организме так же, как их стабильные аналоги, что позволило использовать их для диагностики (например, выявления тромбов с помощью счетчика Гейгера) и терапии.

Лаборатория стала первой, кто начал экспериментально проверять гипотезу о лечении онкологических заболеваний радиацией. Братья Лоуренс также видели в этом коммерческий потенциал: до войны они продавали радиоактивные препараты студентам и применяли радиофосфор для лечения лейкоза у богатых пациентов. Эти исследования заложили основу как для медицинской радиологии, так и для последующих военных программ.

С декабря 1939 по сентябрь 1941 года «Радиационная лаборатория» при Калифорнийском университете активно развивала направление медицинских ядерных исследований с целью создания эффективного средства борьбы с онкологическими заболеваниями. Этот период стал этапом массовых экспериментов с использованием продуктов радиоактивного распада, однако большинство попыток оказались неудачными.

Под руководством рентгенолога Роберта Стоуна команда учёных провела серию спорных «лечебных» процедур на 128 пациентах. Среди них были как люди с неизлечимыми формами рака, находившиеся под наблюдением в стационаре, так и состоятельные пациенты, готовые платить за дорогостоящие радиоактивные препараты. Уже в 1939 году стало очевидно, что метод сопряжён с серьёзными рисками: почти половина подопытных умерли в течение шести месяцев после лечения, страдая от тяжёлых побочных эффектов радиации.

У некоторых возникли неизлечимые некрозы кожных покровов, которые, в конце концов, приводили к раку кожи или сепсису, а впоследствии к смерти. Другие умерли от недоедания, потому что у них были болезненные язвы во рту, вызывавшие болезненный дискомфорт при приеме пищи. Данные об этих неудачных инцидентах и имена богатых клиентов в истории долгое время были засекречены. Единственной врачебной ошибкой, которую официально признали, было использование в лечении пациентов стронция–89, по своим свойствам напоминающего кальций. В результате, больные, которым он вводился с целью лечения онкологических заболеваний, получили от его инъекций неизлечимые опухоли костей в виде побочного эффекта.

В конце 1940 х. начале 1950 х гг. популярность среди ученых получили радиационные опыты, проводимые на детях. С 1946 по 1974 гг. было проведено 21 исследование. 17 из 21 опытов включали использование йода–131 для оценки функции щитовидной железы. В них использовали 800 детей. Комиссия по атомной энергии оказывала финансовую поддержку этих испытании. Эксперименты с участием детей были интересны для ученых. Во-первых, несовершеннолетние более восприимчивы, чем взрослые, к вреду от низких уровней радиации, и они с большей вероятностью пострадают от того, что подвергнутся воздействию радиоактивного излучения. Во-вторых, по оценке американских исследователей дети не имели права голоса, так как не достигли возраста дееспособности и, в отличие от зрелых людей, дольше проживут, что нужно для длительного процесса их изучения. Однако, использование радиации должно было происходить только на больных детях. Нормальных здоровых ребят нельзя было подвергать радиоактивному риску . Это объяснялось национальным интересом, так как американцы ратовали за сохранение здоровой нации.

В 1949–1953 гг. ученые из Медицинского колледжа Университета Небраски ввели 28 младенцам в возрасте от двух месяцев с заболеваниями щитовидной железы йод–131 через желудочный зонд, чтобы проверить концентрацию вещества в детской щитовидной железе. В результате этого исследования учеными университета Небраски было доказано, что с помощью раннего лечения йодом–131 детей, больных гипертериозом, удавалось вылечить от этого заболевания, а, следовательно, избежать развития умственной отсталости в прогрессе развития болезни. Однако ученые не оценили риск в потенциальном развитии рака у младенцев, который привел многих из них к смерти в детском возрасте.

В 1953 году Атомная энергетическая комиссия США (AEC) совместно с Университетом Айовы провела серию спорных исследований воздействия радиоактивного йода-131 на организм человека. Эксперименты были направлены на изучение пути распространения радиации через плацентарный барьер и её влияния на щитовидную железу новорожденных.

В 1953 году Атомная энергетическая комиссия США (AEC) совместно с Университетом Айовы провела серию спорных исследований воздействия радиоактивного йода-131 на организм человека. Эксперименты были направлены на изучение пути распространения радиации через плацентарный барьер и её влияния на щитовидную железу новорожденных.

Первый этап:

Группе беременных женщин внутривенно вводили дозы йода-131 в диапазоне от 100 до 200 микрокюри (3,7–7,4 МБк). После аборта учёные анализировали эмбрионы, чтобы определить этап и степень проникновения радиоактивного элемента через плаценту. Целью было понять, как радиация может передаваться от матери к плоду.

Второй этап:

25 новорожденным в возрасте до 36 часов жизни (с массой тела 2,5–3,9 кг) также вводили йод-131 — перорально или инъекцией. Это позволило учёным проследить путь изотопа к щитовидной железе и измерить его концентрацию в органе.

Исследования показали, что щитовидная железа детей чрезвычайно чувствительна к радиоактивному йоду. У младенцев риск развития рака щитовидной железы оказался значительно выше, чем у взрослых. Полученные данные подтвердили, что даже низкие дозы радиации в раннем возрасте могут стать причиной онкологических заболеваний в будущем. Количество смертей от этих эксперементов неизвестно, документы были уничтожены в 1970х

В период с 1955 по 1960 год Государственная больница Сонома в Северной Калифорнии выступала местом постоянного содержания для детей с тяжелыми физическими и умственными отклонениями. За эти годы через клинику прошли лечение около 3500 маленьких пациентов, страдавших от врожденных дефектов, недоразвития конечностей, детского церебрального паралича, эпилепсии, синдрома Дауна и других неизлечимых заболеваний. Однако часть из них стала невольными участниками жестоких медицинских экспериментов.

Для секретных опытов были отобраны 1400 детей с диагнозом церебральный паралич. Им проводили пневмоэнцефалографию — инвазивную процедуру, при которой через прокол в позвоночнике удалялась спинномозговая жидкость, а вместо нее вводился радиоактивный газ. Под воздействием рентгеновского излучения специалисты наблюдали за распространением газа в мозге, чтобы изучить его структуру. Процедура сопровождалась чрезвычайными болями, так как мозговые оболочки воспалялись, а давление внутри черепа резко возрастало.

Кроме того, за пять лет мозг каждого ребенка с церебральным параличом, умершего в клинике Сонома, был удален и изучен без согласия родителей. Умерли 1100 из 1400 маленьких пациентов

С 1960 по 1971 гг. доктор Юджин Сэнгер, финансируемый Агентством ядерной поддержки обороны ВВС США, провел эксперименты с облучением всего тела на более чем 90 бедных чернокожих, больных раком на поздней стадии, с неоперабельными опухолями в Медицинском центре Университета Цинциннати. Основной целью исследования было изучение острых эффектов от радиационного воздействия

Доктор Сэнгер намеренно скрывал истинную цель опытов, заменяя информированное согласие поддельными документами. Пациентам вводили дозы радиации от 100 рад и выше — уровень, который сегодня считается опасным даже для здоровых людей. Процедура сопровождалась сильными болями, тошнотой, рвотой и общим ухудшением состояния. По данным расследований, 20 человек умерли непосредственно от переоблучения

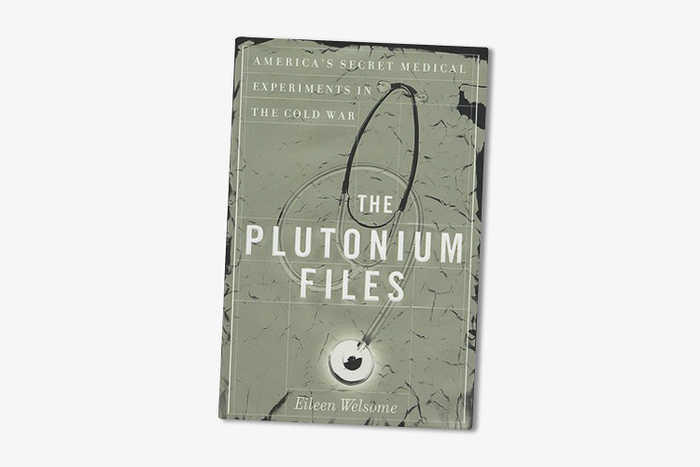

Правительство США скрывало большинство этих радиационных эксперементов до 1993 года, когда Эйлин Уэлсом будучи репортером газеты Albuquerque Tribune опубликовала рассказ из трех частей под названием «Эксперимент с плутонием» который в последствии стал книгой.

После этих статей президент Билл Клинтон создал Консультативный комитет по радиационным экспериментам на человеке и приказал изменить политику в области испытаний с участием человека. Федеральные агентства затем предоставили доступ к записям, касающимся экспериментов с радиацией на людях после публикации Уэлсом. В результате расследования, проведенного комитетом, была подтверждена значительная часть материалов, включенных в книгу Уэлсом. В 1995 году комитет опубликовал отчет, в котором говорилось, что «были совершены нарушения». Окончательный отчет был опубликован 3 октября 1995 года, в тот же день, когда был вынесен приговор по делу Симпсона( суд над американским футболистом и актёром О. Джей Симпсоном, который был обвинён в убийстве своей бывшей жены), и большая часть внимания средств массовой информации была направлена на это событие, оставив отчёт в тени. После публикации отчёта дальнейшее расследование не проводилось. Семьи жертв получили выплаты от федерального правительства.

Эти эксперименты стали частью масштабной практики использования незащищенных слоев населения: бедных, расовых меньшинств, инвалидов, детей в качестве «материалов» для медицинских исследований. Естественно, никаких наказаний не последовало хоть семьи и сами выжившие пострадавшие завалили суды исками.

Всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь будет интересно.

Еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии.

Чернокожие людоеды в житии апостола Матфея

В житийном тексте о святом евангелисте и апостоле Матфее, опубликованном святым Дмитрием Ростовским, рассказано про племя людоедов чернокожих, которые уверовали во Христа, покрестились, и в результате крещения стали добрыми белокожими людьми.

В житии белый цвет кожи стал наградой за веру в Иисуса Христа, за прекращение злодеяний.

Получается, что автор жития считает чёрный цвет хуже белого цвета.

В истории не известно ни одного реального случая, чтобы чернокожий человек, покрестившись стал белокожим.

В реальности среди белых людей есть людоеды, и эти людоеды белокожие чернокожими не становятся, также не становятся чернокожими люди белокожие, которые совершают другие, разные, злодеяния, а добрые чернокожие люди не становятся белокожими после крещения.

Природный цвет кожи не зависит от нравственности человека, и не меняется при крещении.

Вывод: история, рассказанная святым Дмитрием Ростовским - ложь.

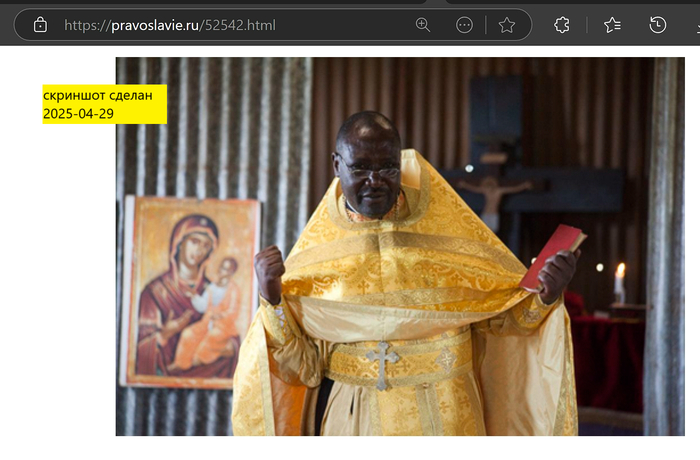

А это чернокожий православный священник Марк Мванги. 2012 год. Африка.

Житие и страдание святого Апостола и Евангелиста Матфея

Память 16 ноября [ житие 1007 из 1156]

"Святой Апостол и Евангелист Матфей, сын Алфея, иначе называемый Левием (Мк. 2:14. Мф. 9:9. Лк. 5:27), жил в Галилейском городе Капернауме

<...>

Удалившись из Иерусалима, святой Апостол Матфей проповедовал Евангелие во многих странах. Благовествуя Христа, он прошел Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию и обошел всю Эфиопию, на которую ему пал жребий, и просветил ее светом разума Евангельского.

Наконец, наставляемый Духом Святым, пришел он в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, вошел в город, называемый Мирмены, и там, обратив несколько душ к Господу, поставил им епископом спутника своего Платона и создал небольшую церковь; сам же восшел на находившуюся вблизи гору и пребывал на ней в посте, усердно молясь Богу об обращении того неверного народа.

И явился ему Господь во образе прекрасного юноши, имея в правой руке жезл, и приветствовал его. Протянув правую руку и отдавая святому жезл тот, Он повелел ему сойти с горы и водрузить жезл при дверях устроенной им церкви.

– Жезл этот, – говорил Господь, – силою Моею вырастет в высокое дерево, и дерево то принесет обильный плод, величиною и сладостью превосходящий все другие садовые плоды; а от корня его истечет источник чистой воды.

Омывшись в воде источника, людоеды получат благолепие лица, и всякий, кто только вкусит от того плода, позабудет зверские нравы и станет добрым и кротким человеком.

Матфей, приняв жезл из руки Господней, сошел с горы и пошел в город исполнить то, что ему было повелено.

У князя того города, именем Фульвиана, жена и сын были одержимы бесами. Встретив на пути Апостола, они вопили на него дикими, угрожающими голосами:

– Кто послал тебя сюда с этим жезлом на нашу пагубу?

Апостол запретил духам нечистым и изгнал их; исцелившиеся поклонились Апостолу и кротко последовали за ним. Узнав о его приходе, епископ Платон встретил его вместе с клиром, и святой Матфей, вошедши в город и приблизившись к церкви, сделал, как ему было повелено: водрузил данный ему от Господа жезл, – и тотчас, в виду всех, жезл сделался великим деревом, простирающим многолиственные ветви, и на нем появились прекрасные плоды, большие и сладкие, и источник воды истек от корня.

Все видевшие это были поражены изумлением; весь город сошелся на такое чудо, и вкушали плоды дерева и пили чистую воду. А святой Апостол Матфей, стоя на высоком месте, проповедовал собравшимся людям слово Божие на их языке; и тотчас все уверовали в Господа, и крестил их Апостол в чудотворном источнике.

И все крестившиеся людоеды, согласно слову Господню, выходили из воды благолепные лицом и белые кожей; они получали не только телесную, но и душевную белизну и красоту, отлагая ветхого человека и облекаясь в нового человека – Христа."

Источник: Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней святого Димитрия Ростовского / 12 книг. – Москва : «Ковчег», 2010.

В 2023 году 2 сентября в интернете опубликована звукозапись Жития святого апостола и Евангелиста Матфея из книги святого Дмитрия Ростовского, на рутуб-канале "Свято-Eлисаветинский монастырь". Этот Свято-Елисаветинский женский монастырь расположен в Республике Беларусь, в городе Минск, в Минской епархии Белорусской Православной Церкви

Сломал игру Абвера по радио: в ФСБ рассекретили дело легендарного разведчика Смеречинского

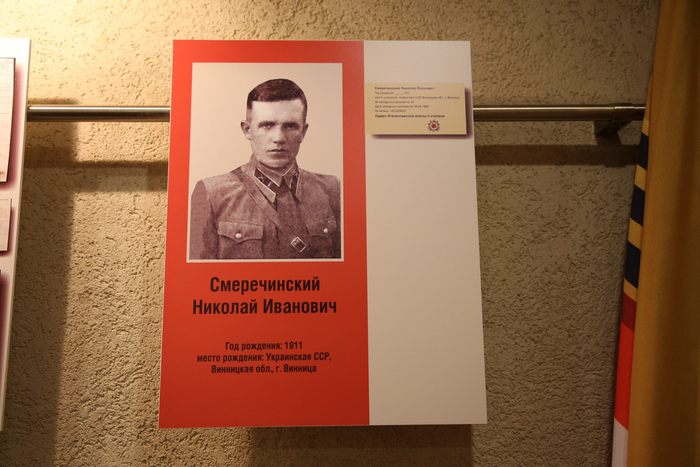

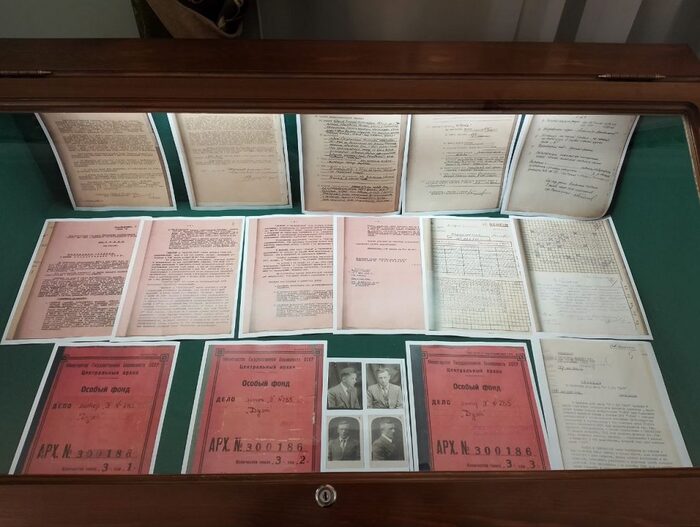

Сотрудники УФСБ России по Оренбургской области передали в музей регионального отделения ЦБ РФ три тома рассекреченного дела легендарного оренбургского разведчика, кавалера Ордена Красной Звезды Николая Смеречинского.

Торжественная церемония прошла накануне в музее оренбургского ЦБ. Три тома личного дела Николая Смеречинского, а также биографический фильм о нём Центробанку вручили члены Совета ветеранов областного УФСБ Борис Кравцов и Валерий Веденеев.

— В работе над рассекречиванием этих документов принимало участие огромное количество людей. В деле сосредоточены материалы о том, как велась радиоигра Николая Смеречинского под названием «Дуэт» против немецкой разведки. Три тома содержат шифротелеграммы от разведчиков из советского СМЕРШ и немецкого Абвера. Рассекречивание заняло два года и завершилось в 2022-ом, — рассказал Валерий Веденеев.

На стеллажах музея оренбургского ЦБ представлены копии отрывков из личного дела легендарного разведчика, несколько видов его биографий, в том числе подписанных им самим; книга памяти, книга «Взорванный ад» о Николае Смеричинском и одноимённый фильм, снятый по ней.

Радиоигра разведчика

Родился Николай Иванович в 1911 году в Винницкой области, окончил 7 классов и поступил в Киевскую артиллерийскую школу. После его направили в Винницу, где он прослужил до 1937 года. Вскоре Николай Смеречинский прибыл в Оренбург командиром батареи курсантов Чкаловского училища зенитной артиллерии. В 1939-ом будущего разведчика перевели в Шадринск (Курганская область), затем в Киров.

Войну Смеречинский встретил на Ленинградском фронте, командовал артиллерийским зенитным дивизионом. Был ранен, попал в плен, где его «завербовали». По приказу немецкой разведки «Абвер» он должен был заниматься шпионажем на Урале, добывать и передавать сведения о советской оборонной промышленности и войсках, устраивать диверсии и принимать новых агентов.

В реальности в немецкой разведшколе работала законспирированная группа советских военнопленных, которые продолжали борьбу с нацистами. Их задачей после заброски на Родину было сотрудничество с органами советской госбезопасности и работа против немецкой разведки.

Смеречинский долгое время вёл с Абвером радиоигру в Чкалове (ныне — Оренбург). Её суть — не только дезинформировать противника, но и иногда снабжать его правдивыми сведениями. Иначе немцы могли раскусить обман. Огромная операция советской контрразведки увенчалась успехом. Передаваемые дезинформационные материалы сыграли свою роль в разгроме врага

— Благодаря действиям советской контрразведки СМЕРШ фашистские захватчики терпели большие неудачи в своих военных действиях. Например, Николай Смеречинский сообщил противнику информацию, что советская армия будет наступать во Ржеве и в Вязьме. Немцы поверили и отправили туда свои войска. На деле наши военные наступали в Сталинграде и вскоре победили в очень значимой битве за этот город, — отметил член Совета ветеранов областного УФСБ Борис Кравцов.

За свои заслуги перед Отечеством во время войны разведчика наградили боевым орденом Красной Звезды и многими правительственными наградами. В наше время о подвиге Николая Смеречинского знают многие, но больше 20 лет после Победы эту информацию держали в тайне. В конце 1960-х годов о Николае Ивановиче узнал весь Советский Союз – на экраны вышел фильм «Взорванный ад» режиссёра Ивана Лукинского.

Сотрудник Госбанка

После Победы Николай Иванович окончил финансово-кредитный техникум и 30 лет работал в банковской сфере. Сначала – ревизором Чкаловского облфинотдела, затем старшим ревизором областной конторы Сельхозбанка, экономистом и начальником отдела финансирования капитальных вложений оренбургского отделения Госбанка. Смеречинский даже был удостоен почётного звания «Отличник Госбанка».

Николай Иванович вёл скромную жизнь и никогда не рассказывал о своих подвигах. Его коллеги знали, что он — разведчик, но не осознавали, насколько легендарная личность сидит в соседнем кабинете.

— Когда я в молодости пришла работать в отдел, то увидела, что Николай Иванович пользовался большим авторитетом среди сотрудников. Не давил на молодёжь, не учил нас жизни. И всегда был рад помочь. Я знала, что он участник войны, разведчик, но никаких подробностей и рассказов о подвигах от него никогда не было. Я не ощущала, что работала с героической личностью. Поняла это только тогда, когда прочитала в дальнейшем информацию о нём, — рассказала одна из коллег Николая Смеречинского.

Отметим, что в 1941-1945 годы из подразделений областной конторы Госбанка в Красную Армию призвали около 500 человек. Из них 130 погибли. Чтобы увековечить их подвиг, в музее отделения Центробанка сформировали экспозицию с именами сотрудников, не вернувшихся с войны.

Служащие областной конторы Госбанка ковали победу не только на полях сражений, но и в глубоком тылу, обеспечивая кредитное, расчетно-кассовое обслуживание, финансировали растущее военное хозяйство. Все тяготы тыловой работы взвалили на свои плечи женщины и молодежь. В то время многие оренбургские предприятия работали круглосуточно, а их хозяйственную деятельность в том числе обеспечивал и банк.

Фото: Оренбург Медиа