Жил 8 лет, а потом умер (надеюсь нет)

Я про телефон, если что. В 2021 мне подарили б/у honor 7c (на этот момент ему было 4 года), я тогда очень рада была, ведь прошлый сильно нагревался и лагал, иногда сам выключался или выключал интернет и приложения, наверное, заботился о моем зрении, мило. Когда я получила Honor 7c я сразу смирилась с плохой камерой, постоянные точки на фото и нечеткость изображения при увеличении. Зато не лагал и сам не решал, когда ему выключить интернет или самим не отрубиться!!! В общем, довольна. Где-то в 2024 появились первые проблемы, слишком долгая загрузка, лаги, не сразу появляется панель звонка или приложения. НО я все равно не хотела его менять: звонит, выходит в интернет, фотографирует хоть как-то, и на этом хорошо. серьезные проблемы начались как раз таки в 2025, он последовал примеру моему первому телефону... начал выключаться, выходить из приложений, сам перезагружаться, а недавно, когда у него было 40% зарядки, выключился и показывал, что разрядился (он был не на холоде). В общем заявляю — он гордо продержался 8 лет службы, но... Я надеюсь, что он еще немного продержится, ведь сейчас у меня нету денег на другой телефон (я говорю про покупку телефона хотя-бы за 4-5 тыс.)

А у вас какой самый длинный срок использования техники? Интересно почитать...

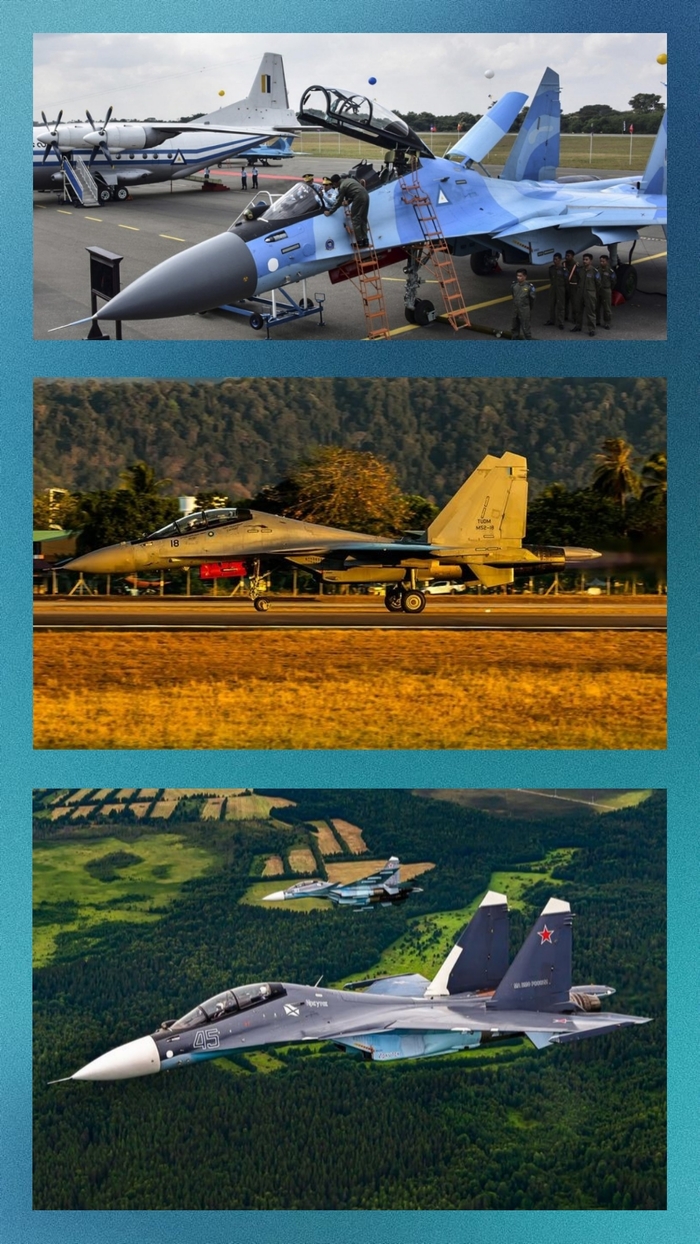

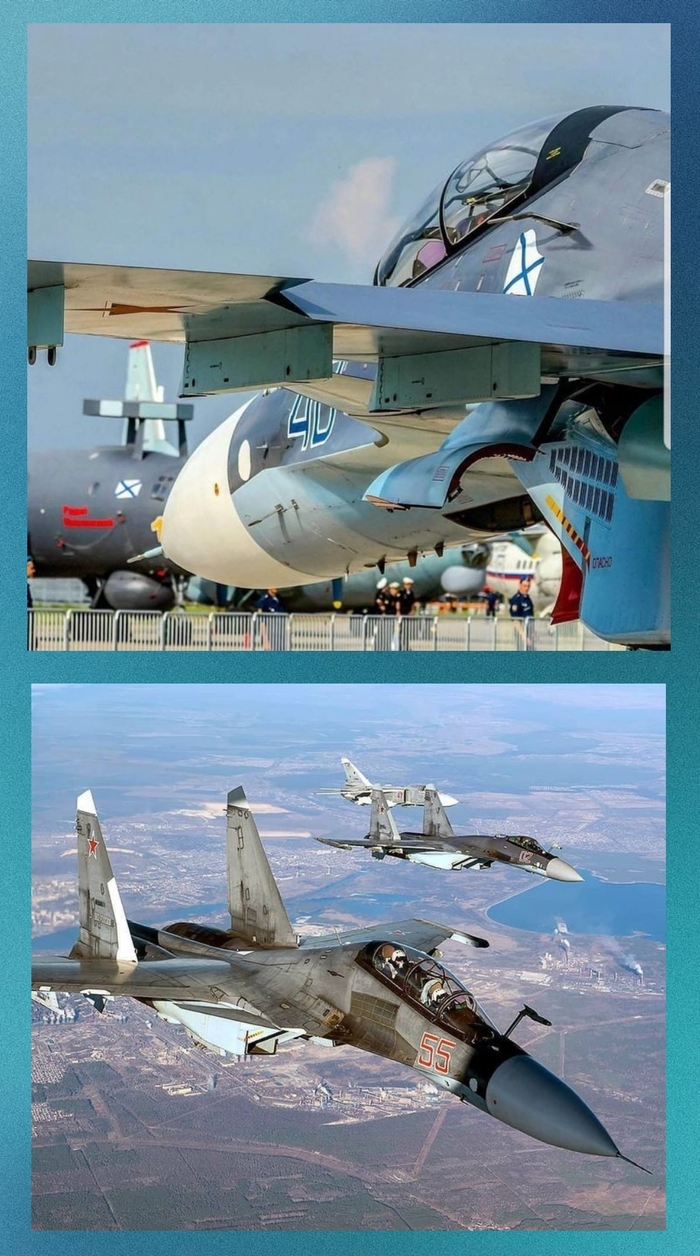

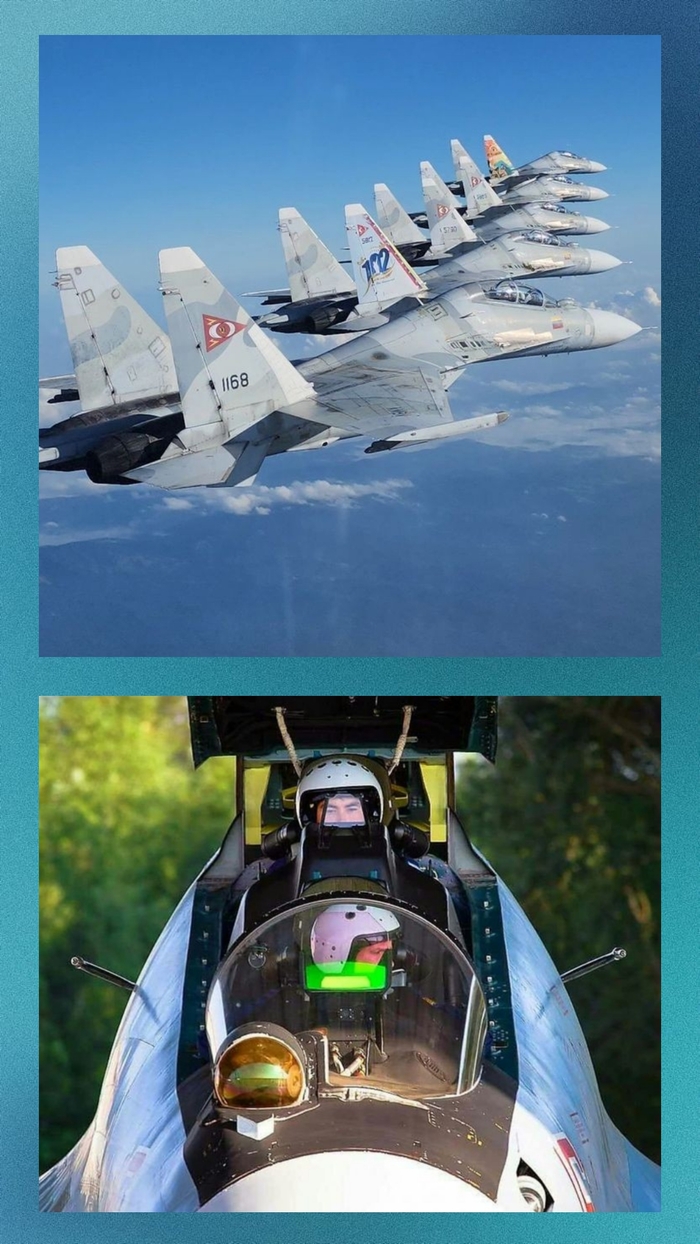

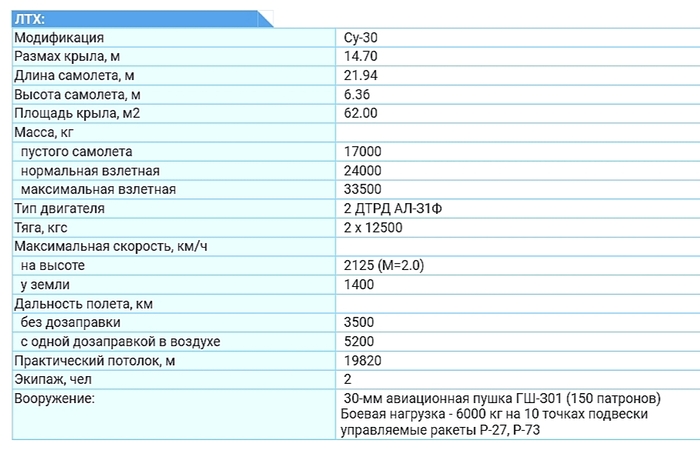

"Тридцатка"

Сокращение парка самолётов истребительной авиации и повышение требований к ним, большая протяжённость воздушных границ и небольшое число имеющихся на севере России аэродромов, а также нехватка воздушных командных пунктов и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения заставили конструкторов ОКБ Сухого заняться проектированием нового специализированного перехватчика на базе учебно-боевого самолёта Су-27УБ.

Опыт эксплуатации одноместных машин показал, что в современном воздушном бою слишком высоки нагрузки на лётчика, вызванные необходимостью маневрирования и одновременного управления комплексом вооружения. Эта проблема была в полной мере применима и к Су-27, который к тому же обладая внушительными запасами топлива и соответственно большой продолжительностью полёта, был способен изрядно "измотать" пилота ещё до момента выполнения боевого задания.

Кроме того, современные возможности бортовых электронных комплексов столь обширны, что одному лётчику в маневренном бою физически трудно реализовать их в полной мере. Для его разгрузки требовался второй член экипажа, кабина которого имела бы дублирующие рычаги управления. Присутствие второго пилота давало возможность экипажу при длительном нахождении в воздухе действовать более рационально и эффективно. Первый лётчик мог управлять самолётом и вооружением и вести ближний бой, а второй - решать задачи дальнего боя и вести наблюдение за воздушной обстановкой, а также руководить групповыми боевыми действиями (т.е. выполнять функции воздушного командного пункта). Для этого вторую кабину требовалось оснастить индикатором тактической обстановки и другими приборами. Наличие второго члена экипажа (летчика-оператора) должно было способствовать улучшению боевых возможностей машины и психологических факторов, влияющих на экипаж в длительном полете. При этом весьма насущной становилась необходимость установления на истребителе системы дозаправки топливом в воздухе.

Работы по созданию двухместной боевой машины, обладающей этими возможностями, начались в ОКБ Сухого в середине 80-х годов. Руководителем темы был назначен И. В. Емельянов. Базовой машиной для разработки нового проекта стал Су-27УБ, имевший двухместную кабину экипажа, большой внутренний запас топлива и десять точек подвески вооружения Непосредственным прототипом для разработки нового варианта истребителя-перехватчика послужил опытный самолет-лаборатория Т-10У-2, оснащенный системой дозаправки топливом в воздухе Дальние перелеты, осуществленные на этой машине в 1987-1988 годах убедили конструкторов в возможности улучшения боевых качеств серийного перехватчика Су-27П. Для отработки новой концепции летом-осенью 1988 года на ИАПО, выпускавшем серийные Су-27УБ, силами сотрудников Иркутского филиала ОКБ Сухого (под руководством В Макрицкого) и местных специалистов были доработаны два учебно-боевых самолета иркутской постройки, получившие в ОКБ шифры Т-10ПУ-5 и Т-10ПУ-6, а на заводе - изделие "10-4ПУ". Машины оснастили системой дозаправки в воздухе, новой системой навигации, модернизированными системами дистанционного управления (СДУ) и управления вооружением (СУВ). Оба самолета были окрашены в стандартный голубой цвет, причем первая из них имела синий бортовой номер "05", а вторая - синий "06".

Для выполнения ряда производственных операций по постройке новой модификации истребителя-перехватчика требовалось спроектировать и изготовить специальный инструмент. Не менее трудным было размещение новых видов систем и оборудования в прежней "оболочке" серийного планера. С этой задачей коллектив иркутских авиастроителей справился за полгода.

Уже осенью 1988 года на ИАПО приступили к испытаниям первого из этих образцов. Прототипы новых машин облетывали летчики-испытатели ИАПО - Г.Е. Буланов, В.Б. Максименков, С.В. Макаров и Н.Н.Иванов. Дальнейшие работы проводились в ЛИИ им.М.М. Громова. По аэродинамической компоновке новый перехватчик практически ничем не отличался от своего предшественника Су-27УБ, благодаря чему он унаследовал практически все его летно-тактические характеристики и высокую надежность в эксплуатации. По результатам летных испытаний модернизированных машин было принято правительственное решение о развертывании их серийного производства на ИАПО под обозначением Су-30.

Подготовка серийного производства поставила ряд серьезных проблем перед специалистами объединения. Работы возглавили заместитель главного инженера по конструкции Ю. П. Фаберовский, главный технолог А.А. Образцов и начальник серийно-конструкторского отдела (СКО) В.А. Гудков. Непосредственное общее руководство осуществлял главный инженер (будущий генеральный директор и президент ИАПО) А.И.Федоров. Вылет первого серийного экземпляра Су-30 (серийный № 01-01, заводской № 79371010101) состоялся 14 апреля 1992 года (летчики-испытатели Г. Е. Буланов и В.М. Максименков). Большой вклад в испытания нового изделия внесли военный летчик-испытатель 1-го класса полковник В.Подгорный (впоследствии удостоенный звания "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации"), и летчики Л. Г. Смелый и А. В. Матушин.

Ценой больших усилий инженерных служб ИАПО, в особенности технологов агрегатно-сборочных и монтажно-испытательных цехов, а также конструкторов СКО был создан уникальный самолет. В отличие от одноместных Су-27П, серийный Су-30 предназначался для:

завоевания господства в воздухе,

дальнего патрулирования и сопровождения самолетов стратегической авиации,

радиолокационного дозора, наведения и управления,

обучения летного состава.

Су-30 мог решать все учебные и боевые задачи Су-27УБ и при этом был наделен дополнительными возможностями по:

выполнению боевых действий, связанных с очень большими дальностью и продолжительностью полета,

более эффективному управлению группой истребителей.

Расширение диапазона способностей на Су-30 обеспечивалось установкой следующих новых систем:

системы дозаправки топливом в полете,

радиосистемы дальней навигации

расширенного состава аппаратуры управления групповыми действиями,

усовершенствованной системы жизнеобеспечения.

Су-30 в полной мере сохранил пилотажные качества своих предшественников - одноместного боевого и двухместного учебно-боевого истребителей (он также способен выполнять динамическое торможение - "кобру Пугачева"), а за счет установки новых видов ракет и системы управления вооружением значительно увеличил боевую эффективность. Внутренний запас топлива (9400 кг) обеспечил дальность полета в 3600 км, а при дозаправке топливом в воздухе продолжительность полета на "тридцатке" зависела только от физиологических возможностей экипажа (после консультаций с учеными-медиками время пребывания самолета в воздухе ограничили 10 часами). Для обеспечения пилотам комфортных условий на перехватчике установили некоторые дополнительные устройства сервиса.

Однако в связи с экономическими трудностями и распадом СССР серийное производство Су-30 велось очень медленно. Самолеты выпускались в небольшом количестве и поступали в части авиации ПВО России.

Первые две серийные машины (полные заводские № 79371010101 и 79371010102) после завершения испытаний были переданы пилотажной группе А. Н. Квочура в ЛИИ (расплатилась за них страховая компания "Юпитер"). Самолёты с белыми бортовыми номерами "596" и "597" были окрашены в красно-сине-белые цвета и неоднократно демонстрировались во время различных авиашоу.

Первое большое публичное выступление участников группы и в частности Анатолия Квочура состоялось в 1992 году в процессе проведения первой авиационной выставки в Жуковском. Кроме показа одиночного и парного высшего пилотажа была продемонстрирована имитация одновременной дозаправки топливом в полете трёх самолётов (двух - из группы и опытного Су-27ИБ) от прототипа летающего танкера Ил-78М (СССР-76701). С тех пор Анатолий Квочур и пилоты группы стали постоянными участниками различных авиашоу в России и за рубежом. Открывали они своими выступлениями и показательные полёты на авиасалоне МАКС-97 в Жуковском (самолёты Су-30, борт "597". и Су-27ПД, борт "598"). На МАКС-97 демонстрировалась имитация дозаправки Су-30 с бортовым номером "597" от Су-24М с подвешенным агрегатом заправки УПАЗ.

Ещё несколько серийных машин получил 148-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава ЦБП и ПЛС авиации войск ПВО в Саваслейке. Среди этих самолётов были экземпляры с синими бортовыми номерами "50" (полный заводской № 96310107035), "52" (№ 96310107023), "53" (№ 96310104007) и "54" (№ 96310104010). а также с голубым бортовым номером "51" (№96310107037). Машины были выпущены ИАПО в 1994-1996 годах. Два из названных самолётов (с бортовыми номерами "52" и "54") участвовали в международном авиашоу RIAT'97.16 июля 1997 года с промежуточного аэродрома Чкаловск Калининградской области они вылетели в Великобританию в сопровождении транспортного Ил-76. Спустя три часа группа совершила посадку в Фэйрфорде. Российские военные лётчики уверенно продемонстрировали возможности самолёта Су-30. Машины вызвали большой интерес как в ходе наземного показа, так и при выполнении полётов экипажем в составе полковника Евгения Тихомирова и подполковника Михаила Романова.

В июле 1998 года 12 пилотов 148-го ЦБП и ПЛС в составе шести экипажей (на двух истребителях-перехватчиках МиГ-31Б и четырёх серийных Су-30) под руководством заслуженного военного лётчика России, заместителя начальника Центра полковника Мартина Карапетяна участвовали в специальном совместном полёте с целью исследовать возможность боевого применения самолётов МиГ-31Б и Су-30 при полёте на максимальную продолжительность (около 10 часов) с дозаправкой топливом в воздухе, выполнением боевых стрельб на полигоне Ашулук (на юге России) и имитацией перехвата самолётов "условного противника" на севере России. Кроме перехватчиков в перелёте участвовали один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и два самолёта-заправщика Ил-78. А-50 патрулировали в специально отведённой зоне, следили за воздушной обстановкой на большом пространстве и сводили все истребители в единую группу. Пара МиГ-31 Б, взлетевшая с аэродрома в Правдинске (севернее Нижнего Новгорода), шла в передовом эшелоне, обнаруживая своими уникальными локаторами цели на расстоянии до 200 км и передавая информацию о них пилотам самолётов Су-30. Скоростные и высокоманевренные Су-30, следуя в 60 км за МиГ-31Б, были готовы немедленно атаковать противника. Маршрут полёта протяжённостью 8500 км был проложен по европейской части России. В течение 10 часов экипажи выполнили три дозаправки топливом. Информационная поддержка исследовательского полёта осуществлялась с борта А-50. Поставленные перед экипажами задачи отрабатывались в разных боевых порядках.

Летом 1999 года в ходе совместных командно-штабных учений истребительной и дальней авиации ВВС России, летчики 148-го ЦБП и ПЛС сопровождали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 в дальнем полете на север, к острову Новая Земля. В ходе похожих научно-исследовательских учений, состоявшихся несколько ранее, в начале апреля 1999 года, экипажи перехватчиков Су-30 и МиГ-31Б провели в воздухе 8 часов, выполнив в полёте 12 дозаправок.

На базе истребителя-перехватчика Су-30 был разработан экспортный вариант, получивший обозначение Су-30К (коммерческий). От самолетов, предназначенных для использования в авиации ПВО России, машина незначительно отличалась составом оборудования. Самолёты этого типа впоследствии стали поставляться Индии.

Партию аналогичных истребителей пожелала закупить и Индонезия. После того, как план закупок F-16 ей не удался, ВВС Индонезии выразили намерение закупить у России до 20 самолетов Су-30К. Как считали высокопоставленные индонезийские военные, машины этого типа были наиболее экономичны, эффективны и обладали наибольшим боевым радиусом из четырёх рассмотренных типов истребителей. В процессе переговоров индонезийская сторона высказалась о возможности приобретения одноместного варианта Су-30, который (как уже упоминалось выше) был построен на КнААПО (Су-30КИ).

Основным потребителем Су-30 должна была стать авиация Войск ПВО, где в полной мере могла бы реализоваться концепция самолета дальнего перехвата и патрулирования. Но в начале 90-х годов на вооружение российских ВВС стало поступать высокоточное ракетное оружие классов "воздух-поверхность" и "воздух-корабль". Все ведущие авиационные ОКБ России включились в разработку носителей этого оружия. Аналогичные работы велись и в ОКБ Сухого.

Основные отличия от самолета Су-27УБ:

установлена система дозаправки топливом в полете с выпускаемой штангой в предкабинном отсеке слева;

установлена специальная аппаратура связи и наведения, на приборной доске задней кабины смонтирован широкоформатный телевизионный индикатор тактической обстановки.

Техническое описание:

Самолет построен по нормальной аэродинамической схеме и имеет так называемую интегральную компоновку. Среднерасположенное трапециевидное крыло небольшого удлинения, оснащенное развитыми наплывами, плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. Два двухконтурных турбореактивных двигателя с форсажными камерами типа АЛ-31Ф размещены в отдельных мотогондолах, установленных под несущим корпусом самолета на расстоянии друг от друга, позволяющем избежать их аэродинамического взаимовлияния и подвешивать между ними по схеме "тандем" две управляемые ракеты. Сверхзвуковые регулируемые воздухозаборники расположены под центропланом.

Обтекатели шасси плавно переходят в хвостовые балки, служащие платформами для установки цельноповоротных консолей горизонтального оперения с прямой осью вращения, двухкилевого разнесенного по внешним бортам хвостовых балок вертикального оперения и подбалочных гребней.

Самолет спроектирован по концепции "электронной устойчивости" и не имеет традиционной механической проводки управления в продольном канале - вместо нее используется электродистанционная система управления (СДУ). Шасси самолета трехопорное, убирающееся, с одним колесом на каждой опоре.

Фюзеляж самолета интегрально сопрягается с крыломи технологически расчленен на следующие основные части:

головную часть фюзеляжа (ГЧФ) с радиопрозрачным обтекателем, створкой ниши передней опоры шасси и фонарем кабины экипажа;

среднюю часть фюзеляжа (СЧФ) с тормозным щитком и створками основных опор шасси;

хвостовую часть фюзеляжа (ХЧФ);

воздухозаборники.

В головной части фюзеляжа цельнометаллической полумонококовой конструкции, начинающейся радиопрозрачным осесимметричным обтекателем антенны бортовой радиолокационной станции, находится носовой отсек оборудования, в котором размещены блоки радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) и оптико-электронной прицельной системы (ОЭПС), кабина летчика, подкабинные и закабинный отсеки оборудования, ниша уборки передней опоры шасси с одной створкой.

В носовой части обтекателя РЛС установлена штанга основного приемника воздушного давления (ПВД). Рама мотоблока радиолокационной станции вместе с антенной может поворачиваться относительно узлов ее подвески на передней стенке кабины экипажа для обеспечения доступа к блокам ОЭПС.

Для доступа к антенне и мотоблоку РЛС в процессе обслуживания стыковой силовой шпангоут между носовым отсеком и радиопрозрачным обтекателем выполнен наклонным, а радиопрозрачный обтекатель с металлической юбкой - отклоняемым вверх.

Кабина экипажа, выполненная по схеме "тандем", герметизирована и имеет двухсекционный фонарь, состоящий из неподвижного козырька и общей для обоих летчиков открывающейся вверх-назад сбрасываемой части (створки).

Место заднего летчика приподнято относительно переднего, что в сочетании с большой площадью остекления фонаря обеспечивает хороший обзор обоим членам экипажа во все стороны.

Рабочие места летчиков оборудованы катапультируемыми креслами К-36ДМ 2-й серии. Перед фонарем кабины со смещением вправо от оси самолета установлен визир оптико-локационной станции, а по бортам фюзеляжа в задней части кабины - аварийные (дублирующие) ПВД. В предкабинном отсеке слева размещена выпускаемая штанга системы дозаправки топливом в полете.

В подкабинных отсеках (центральном и двух боковых) размещены блоки радиоэлектронного оборудования. Головную часть фюзеляжа завершает закабинный отсек, в котором на типовых амортизированных стеллажах и этажерках размещен основной объем радиоэлектронного оборудования, а также патронный ящик с боекомплектом пушки.

В закабинном отсеке головной части фюзеляжа расположена ниша передней опоры шасси, убираемой вперед; амортизационная стойка с колесом и другими элементами конструкции передней опоры укладываются в убранном положении между стеллажами радиоэлектронного оборудования.

Для защиты радиоэлектронного оборудования закабинного отсека при выпущенной передней опоре шасси от набегающего воздушного потока при взлете и посадке установлены защитные кожухи; в процессе обслуживания радиоэлектронного оборудования эти кожухи снимаются, и объем, занимаемый нишей передней опоры шасси, превращается в эксплуатационный отсек, позволяющий производить осмотр, проверку и замену стеллажей-этажерок и отдельных блоков оборудования.

К стенкам закабинного отсека примыкают правый и левый наплывы крыла (були). В правом наплыве расположена встроенная скорострельная пушка калибра 30 мм с системой подачи боезапаса, выброса гильз и сбора звеньев; патронный ящик с боезапасом установлен поперек закабинного отсека и занимает часть наплыва и закабинного отсека у замыкающего головную часть фюзеляжа шпангоута позади передней опоры шасси. В правом наплыве выполнены специальные щели и жалюзи для охлаждения пушки, а для защиты обшивки от раскаленных газов при стрельбе в районе среза ствола установлен экран из жаропрочной стали. В левом наплыве крыла располагаются агрегаты самолетных систем и блоки радиоэлектронного оборудования.

Головная часть фюзеляжа по конструкции представляет собой цельнометаллический полумонокок с поверхностью интегральной формы, с технологическим стыком по замыкающему шпангоуту. Силовая схема головной части фюзеляжа образована поперечным набором (шпангоутами) и работающей обшивкой, подкрепленной продольным набором - стрингерами и лонжеронами.

Средняя часть фюзеляжа компоновочно делится на следующие технологические агрегаты-отсеки:

передний топливный бак-отсек, расположенный по оси симметрии самолета между головной частью фюзеляжа и центропланом; конструкция топливного бака состоит из верхней и нижней панелей, торцевых и боковых стенок и шпангоутов; на нижней поверхности бака-отсека установлены узлы стыковки с воздухозаборниками и узлы крепления пилона для подвески оружия, на верхней поверхности - узлы установки тормозного щитка и гидроцилиндра управления его выпуском и уборкой;

центроплан (основной несущий агрегат самолета), выполненный в виде топливного бака-отсека с тремя поперечными стенками и рядом нервюр; на торцевых нервюрах имеются гребенки для стыка с консолями крыла; на нижней поверхности центроплана расположены узлы крепления основных опор шасси, мотогондол двигателей, пилонов подвески оружия; верхняя и нижняя поверхности центроплана выполнены в виде панелей (верхняя панель - клепаная из алюминиевых сплавов, нижняя - сварная из листов и набора профилей из титанового сплава);

гаргрот, представляющий собой силовой агрегат, предназначенный для размещения коммуникаций и установки оборудования; гаргрот расположен над передним баком-отсеком и центропланом и в сечении разделен на три части - центральную и две боковые; часть гаргрота над передним топливным баком-отсеком занята тормозным щитком и гидроцилиндром его уборки-выпуска; для защиты коммуникаций, проходящих в гаргроте под тормозным щитком, от набегающего потока воздуха при выпущенном тормозном щитке под ним установлены защитные кожухи;

передний отсек центроплана (правый и левый), расположенный по внешним сторонам переднего топливного бака-отсека и состоящий из носков центроплана и ниш колес основных опор шасси.

На верхней поверхности СЧФ установлен отклоняемый с помощью гидропривода безмоментный тормозной щиток большой (2.6 м?) площади. Угол отклонения щитка (вверх) 54?. Выпуск тормозного щитка применяется для уменьшения скорости в процессе захода на посадку и при боевом маневрировании на приборных скоростях до 1000 км/ч.

Хвостовая части фюзеляжа компоновочно делится на следующие технологические агрегаты-отсеки:

две силовые гондолы двигателей, компоновочно разделенные на две части (средние части мотогондол и мотоотсеки);

хвостовые балки, прилегающие к внешним бортам мотогондол и являющиеся продолжением обтекателей основных опор шасси, служащие платформой для установки оперения самолета;

центральную балку фюзеляжа, включающую в себя центральный отсек оборудования, задний топливный бак-отсек, законцовку центральной балки с контейнером тормозных парашютов и боковые ласты.

В средних частях гондол двигателей, расположенных под центропланом, находятся воздушные каналы двигателей; на силовом шпангоуте каждой средней части установлен замок выпущенного положения основных опор шасси, на нижней поверхности находятся узлы крепления пилона подвески оружия; в верхних внешних углах расположены агрегаты и коммуникации самолетных систем.

В мотоотсеках установлены двигатели АЛ-31Ф с верхним расположением двигательных агрегатов; между последней стенкой центроплана и двигательными агрегатами в "тени" центроплана установлены выносные коробки самолетных агрегатов - по одной в каждом мотоотсеке; на каждой выносной коробке самолетных агрегатов, соединенной карданным валом с редуктором двигательной коробки агрегатов, установлены турбостартер - автономный энергоузел типа ГТДЭ-117-1, генератор переменного тока, гидронасос и топливый насос.

К силовому шпангоуту, замыкающему мотоотсек, пристыковывается съемный кок. Двигатель, установленный в мотоотсеке, снимается с самолета при помощи специальной тележки движением назад-вниз; для обеспечения замены двигателя хвостовой кок выполнен съемным, а последние два силовых шпангоута мотоотсека, в том числе замыкающий, - разомкнутыми. При демонтаже двигателей выносные коробки агрегатов остаются на самолете, что сокращает время замены двигателей. Эксплуатационные люки для обеспечения доступа к выносным коробкам самолетных агрегатов и основным агрегатам двигателей расположены в верхней части мотоотсеков.

Мотогондолы имеют полумонококовую схему с работающей обшивкой, подкрепленной поперечным набором (шпангоутами) и продольным набором (стрингерами).

Задняя часть хвостовых балок (левой и правой) выполнена силовой, на ее верхней поверхности оборудованы узлы крепления вертикального оперения и установлены бустеры стабилизатора, на нижней поверхности - узлы крепления подбалочных гребней, а на торцах - узлы подвески и привода горизонтального оперения. В левой и правой балках перед их силовой частью размещены отсеки самолетного оборудования. В центральном отсеке центральной хвостовой балки расположены агрегаты самолетного оборудования и систем силовой установки.

Центральная балка имеет две торцевые и три промежуточные силовые стенки, соединяющие между собой силовые шпангоуты разнесенных гондол двигателей; на нижней поверхности центральной балки установлены узлы крепления пилона подвески вооружения.

В законцовке центральной балки размещена парашютно-тормозная установка. Для обеспечения выброса тормозных парашютов крышка законцовки откидывается вверх. В процессе производства в конструкцию самолета был внесен ряд изменений, в частности был удлинен и расширен кормовой ласт, в котором были размещены устройства выброса пассивных помех.

Регулируемые воздухозаборники двигателей прямоугольного сечения размещены под наплывом крыла и оснащены выпускаемой сеткой, предотвращающей попадание в двигатели посторонних предметов на взлетно-посадочных режимах. Расположение поверхности торможения воздухозаборника - горизонтальное, клин торможения отодвинут от поверхности несущего корпуса, а между крылом и клином образованы щели для слива пограничного слоя.

Механизация воздухозаборников - подвижные панели регулируемого клина и жалюзи подпитки на нижней поверхности. Регулируемый трехступенчатый клин воздухозаборника состоит из связанных между собой передней и задней подвижных панелей. Передняя панель представляет собой вторую и третью ступени клина торможения воздухозаборника, задняя подвижная панель образует собой подвижную верхнюю стенку загорлового диффузора воздушного канала. Защитная сетка в убранном положении находится на нижней поверхности канала воздухозаборника. Выпуск сетки осуществляется против потока, ось вращения расположена за горлом в диффузорной части канала.

Жалюзи подпитки расположены с внешней стороны нижней поверхности воздухозаборника в зоне размещения защитной сетки. Жалюзи выполнены "плавающими", т.е. открывающимися и закрывающимися под действием перепада давления. Они могут открываться как при убранной сетке, так и при выпущенной. Оптимальное торможение сверхзвукового потока в диффузоре воздухозаборника обеспечивается установкой его регулируемых элементов в расчетное положение автоматической системой регулирования воздухозаборника типа АРВ-40А. На боковой поверхности воздухозаборников установлены антенны станции предупреждения об облучении.

Крыло самолета свободнонесущее. Отъемные части (консоли) крыла имеют угол стреловидности по передней кромке 42 град. Удлинение крыла 3.5, сужение - 3.4. Механизация представлена отклоняемыми флаперонами площадью 4.9 м2, выполняющими функции закрылков и элеронов, и двухсекционными поворотными носками площадью 4.6 м2. Углы отклонения флаперонов +35...-20 град, носков - 30 град. Выпуск флаперонов и отклонение носков производится на взлетно-посадочных режимах, а также при маневрировании с приборными скоростями до 860 км/ч.

Конструктивно каждая консоль крыла состоит из силового кессона, носовой и хвостовой частей, механизации и законцовки. Силовой кессон состоит из трех стенок, верхней и нижней панелей и нервюр. Часть кессона выполнена герметичной и образует топливный бак-отсек. Верхняя и нижняя панели кессона сборные. Носовая часть консоли расположена между передним лонжероном и кессоном и предназначена для размещения коммуникаций и агрегатов управления поворотным носком. Хвостовая часть между кессоном и задней стенкой служит для размещения коммуникаций и агрегатов управления флапероном.

На усиленных нервюрах каждой консоли имеются узлы установки трех пилонов для подвески вооружения. На торцах законцовки крыла установлена гребенка для крепления еще одного пускового устройства для управляемых ракет класса "воздух-воздух" ближнего боя. Вместо последнего на торцы крыла могут устанавливаться контейнеры с аппаратурой РЭП. Двухсекционный поворотный носок навешен на консоль на петлевых опорах при помощи шомполов. Конструктивно носок состоит из обшивки и силового набора, состоящего из лонжерона и диафрагм. Односекционный поворотный флаперон навешивается на консоль на кронштейнах хвостовой части крыла и управляется гидроцилиндрами.

Силовая установка самолета состоит из двух двухконтурных турбореактивных двигателей с форсажными камерами АЛ-31Ф, воздухозаборников с регулируемыми панелями, створками подпитки, воздушными каналами, системой управления АРВ-40А и системой защиты двигателей от попадания посторонних предметов, систем охлаждения, дренажа и суфлирования двигателей, выносных коробок агрегатов с газотурбинными стартерами - энергоузлами ГТДЭ-117-1, топливной системы системы пожаротушения и системы контроля двигателей.

Вооружение самолета подразделяется на стрелково-пушечное и ракетное. Стрелково-пушечное вооружение представлено встроенной автоматической скорострельной одноствольной пушкой калибра 30 мм типа ГШ-301, установленной в наплыве правой половины крыла, с боекомплектом 150 патронов. Ракетное вооружение размещается на авиационных пусковых устройствах (АПУ) и авиационных катапультных устройствах (АКУ), подвешиваемых на 10 точках: 4 - под консолями крыла, 2 - под законцовками крыла, 2 - под гондолами двигателей и 2 - под центропланом между мотогондолами (по схеме "тандем").

На самолете может быть подвешено до 6 управляемых ракет "воздух-воздух" средней дальности типа Р-27 с полуактивными радиолокационными (Р-27Р) или тепловыми (Р-27Т) головками самонаведения, а также их модификации с увеличенной дальностью полета (Р-27ЭР, Р-27ЭТ). На четырех подкрыльевых узлах могут быть подвешены управляемые ракеты ближнего маневренного боя с тепловыми головками самонаведения типа Р-73.

Самолеты Су-30 принимали активное участие в военной операции России в Сирии, в пограничном конфликте между Индией и Пакистаном, а так же широко используются сегодня в военном конфликте на Украине.Подробности о боевом применении истребителя Су-30 без указания ссылок на источники , запрещенно на Пикабу. Поэтому воздержусь.

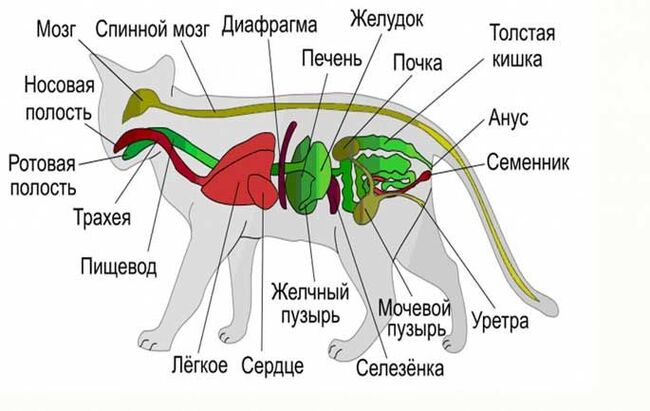

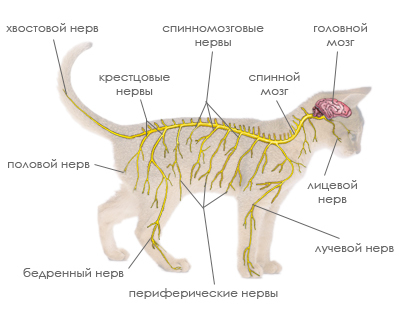

ТТХ кота

Пол: муж. б/я.

Габариты: 50х30х25.

Масса нетто: 7.2 кг.

Мощность: 0,004 л.с.

Аудиосистема: HiFi.

Максимальная громкость: 68 дБ.

Загрузка питательным субстратом: автоматическая.

Распознавание голоса: есть.

Происхождение: неизвестно.

Материал: шерсть, кость, кишки.

Индивидуальное обозначение: Жирик.

Монтажная схема основных узлов и агрегатов:

Структурная электросхема:

Краткое описание:

Проник в дом прошлой осенью через открытую дверь и был обнаружен спящим на кровати. На семейном совете было принято решение: покормить и выгнать.

С первым пунктом вопросов не возникло... После выполнения второго через 2 часа был найден спящим на кровати.

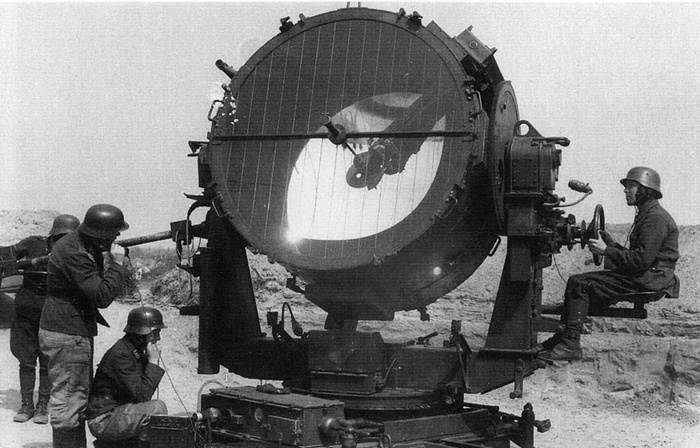

Главный зенитный прожектор немецкой армии

Рассказ о немецком зенитном прожекторе 150 cm Flakscheinwerfer 34

Борьба с воздушными целями стала актуальной еще до начала Второй мировой войны. Развитие самолетов, а также дирижаблей, которые использовались как для разведки, так и для нанесения ударов по тем, кто внизу, спровоцировало создание средств ПВО. К ним относились не только орудия, которые непосредственно вели огонь по выявленным целям. Требовались и средства для обнаружения воздушных целей, включая и темное время суток. В их числе оказались средства наблюдения, среди которых самыми известными стали прожектора.

Ныне зенитные прожекторные установки времен Великой Отечественной войны являются большой редкостью. Касается это как отечественных прожекторов, так и зарубежных. Тем не менее, в музеях они появляются, включая и те экземпляры, которые восстановили в отечественных мастерских. Один такой прожектор был восстановлен в прошлом году, а сейчас его можно видеть на выставке "Моторы Войны". Речь идет о зенитном прожекторе 150 cm Flakscheinwerfer 34, основе немецкой системы ПВО в годы Второй мировой войны.

В Германии вопрос создания зенитных прожекторов был поднят еще в 1913 году. Первые опыты создания зенитных прожекторов привели к разработки моделей с диаметром зеркала 60 и 90 см. Впрочем, как показала практика, этого было маловато. Поэтому в 1916 году на свет появился зенитный прожектор диаметром зеркала 110 см, а затем и 200 см. Наиболее массовым стала модель Scheinwerfer Flak-G 110/17. Она была полустационарной, на небольшие дистанции перевозилась на маленьких колесиках.

После окончания Первой мировой войны кайзеровское наследство перекочевало в рейхсвер. В принципе, имевшихся на вооружении рейсвера прожекторов хватало для того, чтобы эффективно бороться против тогдашней авиации. Луч от 110 cm Scheinwerfer (Sw.) эффективно подсвечивал цели на высоте 4 километров. Вместе с тем, постепенно требования к зенитным прожекторам росли, как и характеристики зенитных орудий. Появление 88-мм зенитного орудия Flak 18 спровоцировало запуск работ по новому прожектору.

При создании нового прожектора в полной мере учитывались характеристики, а также конструктивные особенности 8.8 cm Flak 18. Это означало, что луч прожектора должен был "добивать" до высоты 10 км. В результате было принято решение о том, что диаметр зеркала составит 150 см, то есть получилось что-то среднее между предшественниками. Кроме того, учитывалась необходимость повышения мобильности прожектора, а также, совершенно внезапно, унификации по некоторым узлам с зенитным орудием.

В результате на свет появился прожектор, получивший обозначение 150 cm Flakscheinwerfer 34. Его разработчиком была Siemens-Schuckert GmbH. Концептуально он не сильно отличался от предшествующей разработки, но был куда мощнее. Максимальная дальность действия луча прожектора составляла 10 километров, а если прожектор светил под углом 90 градусов, то дистанция возрастала до 12 километров. Не менее важным моментом стало то, что мобильность 150 cm SW 34, так его называли сокращенно, выросла. Основание прожектора крепилось к 1-осным тележкам Sd.Ah.102, унифицированным с 8.8 cm Flak 18.

Одновременно с прожектором унифицировался и генератор, который возился вместе с ним. Обозначавшийся как Maschinensatz 33, он выдавал мощность 24 киловатта, а также напряжение 110 вольт. Аналогично 150 cm SW 34, генератор крепился на таких же тележках Sd.Ah.102. Помимо прожектора, Maschinensatz 33 применялся с рядом других устройств, например, со звукоулавливающей станцией. Действовали они совместно с прожекторами, так что такая унификация выглядела вполне логичным шагом. За счет наличия длинного кабеля генератор можно было разметить на дистанции до 200 метров от прожектора.

В серию 150 cm Flakscheinwerfer 34 пошли в том же 1935 году. Их сводили в батареи, каждая из которых имела на вооружении 9 прожекторов. В дальнейшем их число увеличили до 16. Непосредственно 150 cm Flakscheinwerfer 34 изготовили 2214 штук, что сделало его самым массовым прожектором немецкой армии начального периода Второй мировой войны. Производили их такие фирмы, как Siemens, Bodenbach Zeiss, Jena, а также AEG. Прожектор, который является героем данного материала, был выпущен AEG в 1937 году.

Следует отметить, что по ходу производства прожектор прошел модернизацию. Улучшенная версия известна под обозначением 150 cm Flakscheinwerfer 37. Определить его можно по тележкам Sd.Ah.104. Ввели их одновременно на доработанном зенитном орудии 8.8 cm FLak 37, то есть снова речь шла об унификации. Впрочем, имелись и другие отличия. 150 cm Flakscheinwerfer 37 имел увеличенную мощность источника света, за счет чего дальность работы выросла до 12 километров, а максимальная дальность достигла 15 километров. Изменился и генератор, получивший обозначение Maschinensatz 37. Этих прожекторов выпустили заметно больше - 5097 штук.

150-сантиметровые прожекторы стали основой немецкой ПВО, как на фронте, так и в тылу. Каждый такой прожектор мог контролировать зону радиусом 5 километров. На прожектор могло монтироваться дополнительное оборудование, включая "шторки". С их помощью можно было передавать сообщения, используя азбуку Морзе. Впрочем, основной задачей для 150 cm Flakscheinwerfer 34 была борьба с вражеской авиацией.

Ныне известно где-то с десяток таких прожекторов обоих типов, разбросанных по всему миру. Полностью комплектных из них где-то 1-2 штуки, некоторые сохранились только в виде прожектора, то есть даже без съемных тележек. До недавнего времени в России не было ни одного 150 cm Flakscheinwerfer 34/37. Ныне у нас два образца таких прожекторов, оба появились благодаря коллекционеру Вячеслав Лен. В начале 2011 года появился полностью комплектный образец, 1939 года, изготовленный Siemens, вместе с ним прибыл и генератор Maschinensatz 33.

Образец, о котором идет речь, появился позже, его судьба была не такой счастливой. В принципе, он дожил до наших дней более-менее комплектным, но весьма подуставшим. То есть требовался приличный объем реставрационных работ. Вместе с ним имелось запасное зеркало. Сам же прожектор некоторое время также экспонировался на выставке, после чего отправился на реставрацию.

Надо сказать, что за счет вполне комплектного состояния 150 cm Flakscheinwerfer 34 удалось восстановить в оригинальной конфигурации. Единственным расхождением с оригинальной комплектацией стал источник освещения. При штатном источнике прожектор будет гореть не сильно долго, зато так, что с близкой дистанции может запросто ослепить. Поэтому, для имитации, установлена обычная лампа. Для демонстрации работы прожектора этого вполне достаточно.

В ходе реставрации удалось восстановить и механизмы наводки прожектора. Они у него довольно хитрые, похожая система использовалась и на 110 cm Scheinwerfer (Sw.). Она предполагала использование выносных маховиков системы наводки, за счет чего прожектором можно было управлять даже с колес. Да и в обычных условиях гораздо проще находиться немного поодаль, чтобы мощный поток света не мешал расчету наводить прожектор точно на цель.

Следует отметить, что указанные максимальные значения дальности сопровождения цели несколько различались с практическими данными. На практике рабочая высота уверенного захвата целей потоком света составляла 4 километра, а дистанция уверенного освещения наземных целей - до 8 километров. Что тоже очень прилично на то время. Кроме того, прожектор отличался очень высокой маневренностью с точки зрения наводки. Его рабочий диапазон наводки по вертикали составлял от -12 до +102 градусов.

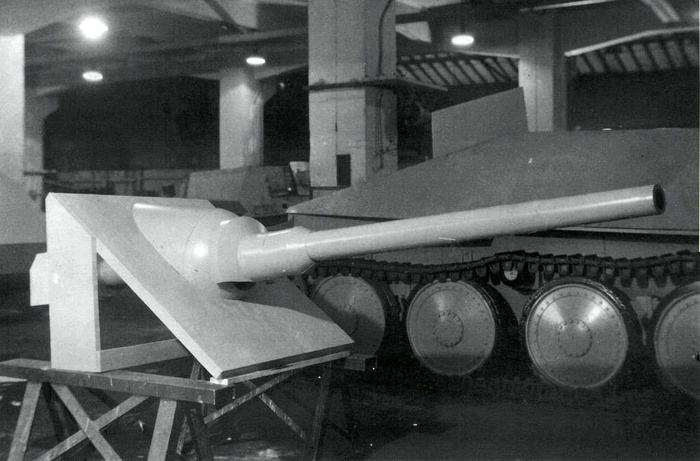

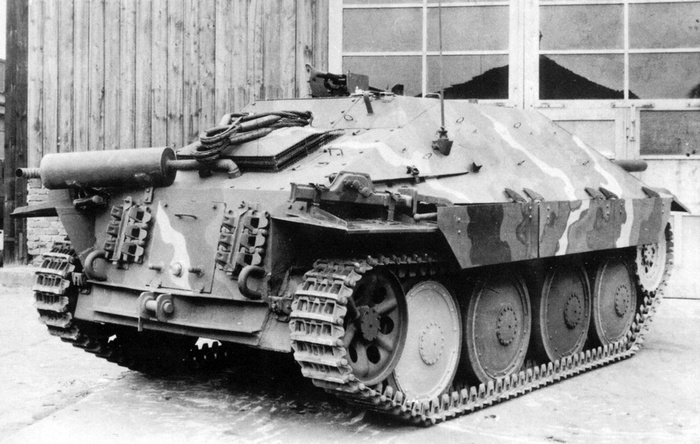

Немецко-чешский истребитель танков со стволом без отката

Jagdpanzer 38 Starr и другие идеи о немецких истребителях танков без отката

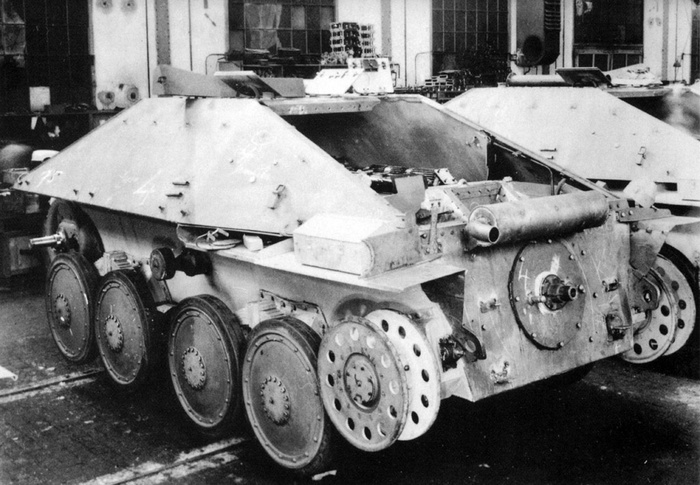

К 1943 году для немецкого командования становилось всё более очевидным, что наиболее массовым типом самоходной артиллерии должен быть истребитель танков по концепции Sturmgeschütz. То есть низкая боевая машина с крепким лбом и длинноствольным орудием. Постепенно к этой концепции стали дрейфовать и легкие истребители танков. Связано это оказалось с тем, что их использовали ровно так же, как StuG 40, только их высота достигала 2,4-2,5 метра, а броня была противопульной. По этой причине легкие истребители танков несли более высокие потери. С октября 1943 года конструкторское бюро BMM (Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik, название фирмы ČKD в период немецкой оккупации) вело работы по новому истребителю танков. Известен он как Jagdpanzer 38, но больше на слуху фронтовое прозвище - Hetzer.

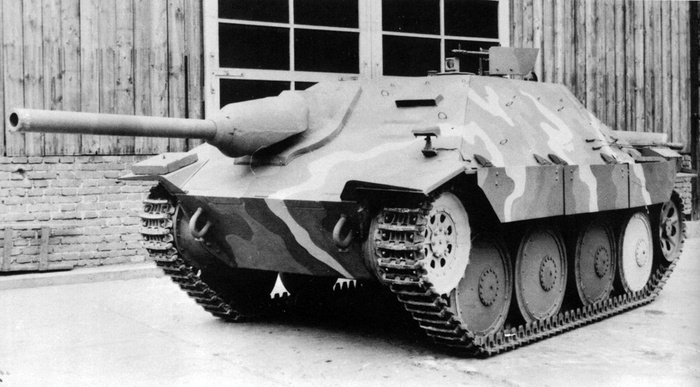

Первый серийный Jagdpanzer 38, с "безоткатной" 75-мм системой, на демонстрации Гитлеру, 20 апреля 1944 года.

Как и многие другие немецкие истребители танков по концепции Sturmgeschütz, Jagdpanzer 38 имели некоторые проблемы с перегрузкой носовой части. Это прямым образом влияло на надежность ходовой части. Естественно, шли работы по улучшению ситуации. Результатом стало усиление ходовой части, особенно опорных катков. Но это являлось полумерой. Нагрузка на катки всё равно оставалась высокой. По этой причине появилась идея установки орудия без откатных механизмов. Известна данная машина как Jagdpanzer 38 Starr.

Надо сказать, что Jagdpanzer 38 (который сами немцы считали не легким истребителем танков, а эрзац-Jagdpanzer IV) был не единственной немецкой САУ, которая страдала подобным недугом. Длинный "хобот", с выносом орудийной установки за ось первого опорного катка, являлся вполне рядовой немецкой забавой. В результате проблемами с чрезмерной нагрузкой на носовую часть корпуса страдала добрая половина немецких истребителей танков с компоновкой типа StuG. Например, Jagdpanther. Облегчить броню было совсем не вариантом. Перенести назад установку тоже не могли, места и так едва хватало.

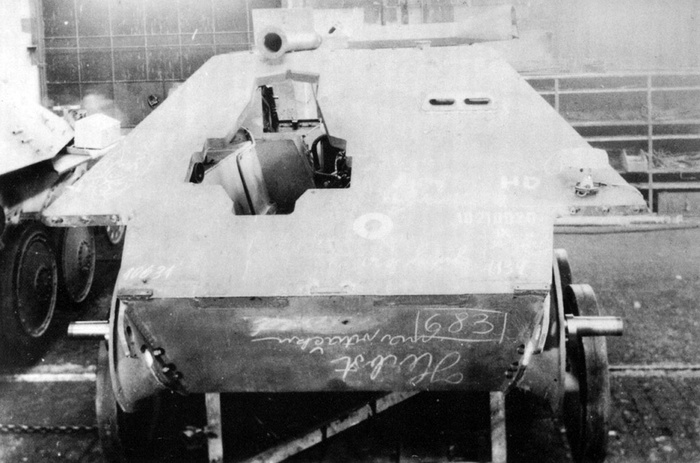

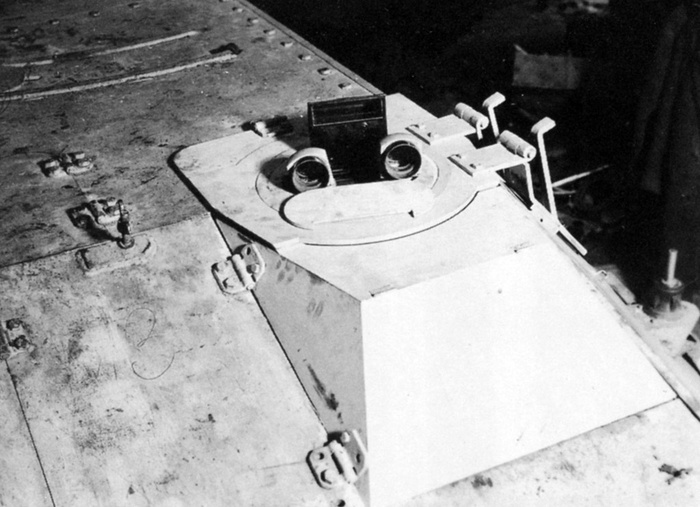

Один из трех опытных образцов (номер шасси 321683) сентября 1944 года, на которые установили доработанную орудийную установку. Амбразура орудия отличается от обычной.

Для Jagdpanzer 38 подобные проблемы только усугублялись. От машины хотели того же самого, что и Jagdpanzer IV, но на шасси с меньшими габаритами. При этом орудийная установка была такой же, как на Jagdpanzer IV, при меньших габаритах боевого отделения. Настолько меньшими, что под командира пришлось буквально выгрызать место, куда он еле помещался со стереотрубой (если она была). Поэтому единственной возможностью как-то выиграть массу становилось облегчение орудийной установки. Самое главное, что уже имелось подходящее техническое решение.

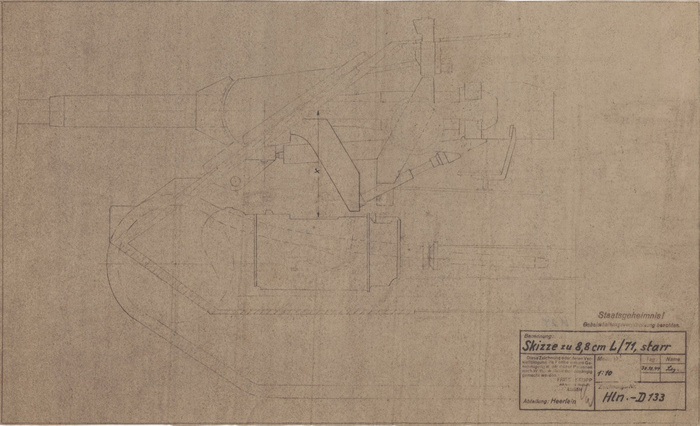

Еще 14-18 сентября 1943 года на Куммерсдорфском полигоне проходили испытания жестко установленной 75-мм пушки KwK 40 L/48. Орудие могло наводиться по вертикали, но не имело механизма отката. В принципе результаты тестов показали, что стрелять можно, но начались проблемы с трещинами, в том числе коробки передач. В январе 1944 года начались работа по аналогичной установке для Jagdpanzer 38. Первые тесты самой установки 75-мм пушки StuK 40 L/48 датированы 7 марта 1944 года, а в апреле того же года орудие поставили в первом серийном образце Jagdpanzer 38 (номер шасси 321004). Тесты показали, что отдача влияет минимально, отмечались повреждения смотрового прибора механика-водителя и радиатора.

Несмотря на некоторые проблемы, выяснилось, что игра стоит свеч. Во-первых, орудие успешно выдержало испытания на 1000 выстрелов. Во-вторых, весьма существенно (на 750-1000 кг) уменьшилась масса бронировки артиллерийской системы. Да и сама установка получалась более компактной. В-третьих, боекомплект увеличивался с 38 до 79 унитаров. Это привело к тому, что в сентябре 1944 года появилось еще три опытных образца машины, имевшие номера шасси 321679, 321682 и 321683. Существует информация, что два из них имели увеличенную до 80 мм броню лба рубки, но далее от этой идеи отказались.

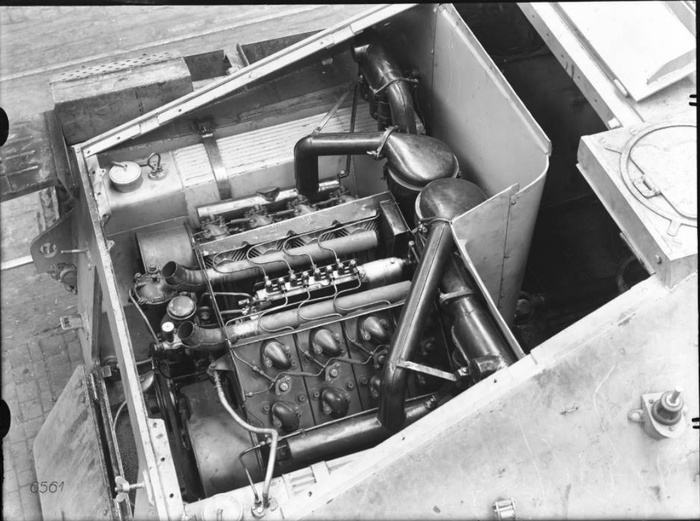

Между тем, работы про развитию САУ продолжались. 26 сентября 1944 года было принято решение об организации выпуска Jagdpanzer 38 на Alkett. В октябре спецификацию уточнили. Вместо бензинового мотора Praga AE ставился новый двигатель - Tatra 103. Он был не только мощнее, но и длиннее. Известна эта версия как Jagdpanzer 38 (d), или Jagdpanzer 38 D. Между тем, к концу 1944 года у Tatra имелся еще один двигатель, поменьше. Речь идет о дизельном моторе Tatra 928. V-образный 8-цилиндровый двигатель развивал мощность 180 лошадиных сил. Это позволило добиться более высокой удельной мощности, а запас хода вырос до 500 километров.

Одновременно шла работа по улучшению ситуации с размещением экипажа. Наиболее критичной выглядела ситуация с командиром, который видел вперед и назад. Первоначально была разработана откидная "башенка", на крыше которой имелся люк с перископическим смотровым прибором и стереотрубой. Они могли вращаться вокруг своей оси. После решения об установке мотора Tatra 928 на надмоторной плите появился выступ, так что конструкция люка изменилась. Впрочем, измененная конструкция также подразумевала возможность поставить стереотрубу. Сохранился и вращающийся перископ.

Итоговым решением стала САУ, которая известна как Jagdpanzer 38 Starr. В теории, предшествующие Jagdpanzer 38 с новыми орудийными установками можно также называть аналогичным образом, но эти машины ничем не отличались от обычного истребителя танков. Точнее, изначально ничем не отличались. Дело в том, что в декабре 1944 года на Tatra проводились испытания Jagdpanzer 38 с мотором Tatra 928 (также указывается индекс Tatra T 108). Так вот, этот мотор стоял в САУ, которая уже получила измененный люк командира. Скорее всего, это один из сентябрьских прототипов.

Надо сказать, что интерес к "безоткатным" орудийным установкам был весьма высокий. В ноябре 1944 года Krupp проработал такую установку для Jagdpanther, она также именовалась Starr. Для Jagdpanther она была ничуть не мене актуальной, поскольку нагрузка на передние опорные катки оказалась повышенной. Но до изготовления в металле дело не дошло, в отличие от Jagdpanzer 38 Starr. Впрочем, и с ним не всё гладко. Судя по дальнейшим событиям, мотор Tatra T 108 ставился либо в одну (декабрьскую), либо две (еще САУ выпуска марта 1945 года, серийный номер 322370). Остальные получили моторы Praga AE и старую версию люка командира.

По исходным планам, Škoda должна была изготовить партию из 500 Jagdpanzer 38 Starr. В дальнейшем планы изменились в сторону изготовления партии из 10 САУ, которые, судя по номерам шасси, производились силами BMM. Происходило это в марте-апреле 1945 года, причем от обычной Jagdpanzer 38 версия Starr отличалась только орудийной установкой. Исключением была головная машина (номер шасси 322370), имевшая, как уже говорилось, дизельный мотор и новый люк командира. Ее должны были показать Гитлеру 20 апреля 1945 года, но показ толком не состоялся. Машина так и осталась в Пльзене, на заводе Škoda.

Единственный случай применения Jagdpanzer 38 Starr по прямому назначению стала попытка подавления восстания в Праге. Впрочем, толком применить САУ немцы не успели. Часть Jagdpanzer 38 Starr уехало сдаваться американцам, часть захватили чехи. В итоге чехословацкой армии достались три прототипа выпуска сентября 1945 года, головная машина с мотором Tatra, плюс еще 4 серийных машины. Судьба еще пяти САУ неизвестно, что породила конспирологические теории. Правда лишь в том, что да, советская сторона получала материалы по Jagdpanzer 38 Starr. Но большого интереса они не вызвали.

В заключение стоит отметить, что идеи по орудиям без откатных механизмов реализовывались не только немцами. Американцы занимались аналогичным. И во время войны, и после. По итогам большого интереса они не вызвали. Минусов у такой системы оказалось больше, чем плюсов. При росте калибров и начальной скорости снарядов какой-то смысл в орудии без откатных частей пропал.