Радиостанции советской милиции

Удивительно, но вплоть до второй половины 1950-х у милицейских связистов попросту не было собственных штатных радиосредств. Задачи решались проводной телефонной связью и разрозненными решениями. Лишь в 1957–1958 годах в подразделения начали поступать специализированные абонентские и центральные радиостанции для организации городской сети «дежурка — машина — пост».

Именно этот период считается точкой входа МВД в радиосвязь как в системную технологию, а не как в редкую «экзотику». Эта веха хорошо прослеживается в ведомственных и исследовательских публикациях, которые прямо отмечают: до конца 1950-х радиосвязи у связистов МВД не было, затем начались целевые поставки профильных комплектов для оперативников и патрулей.

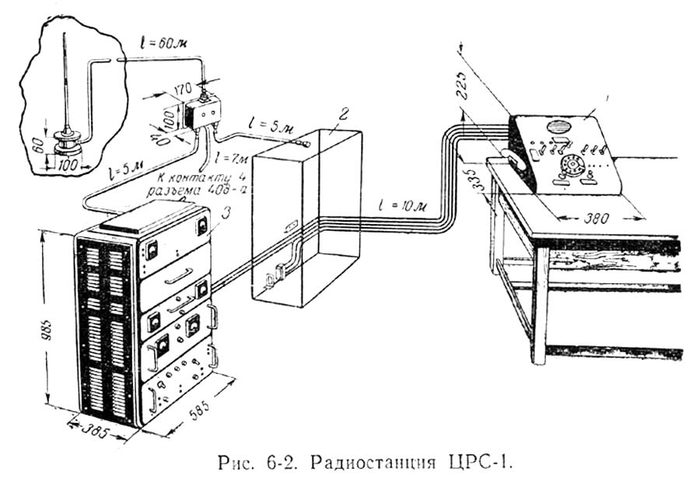

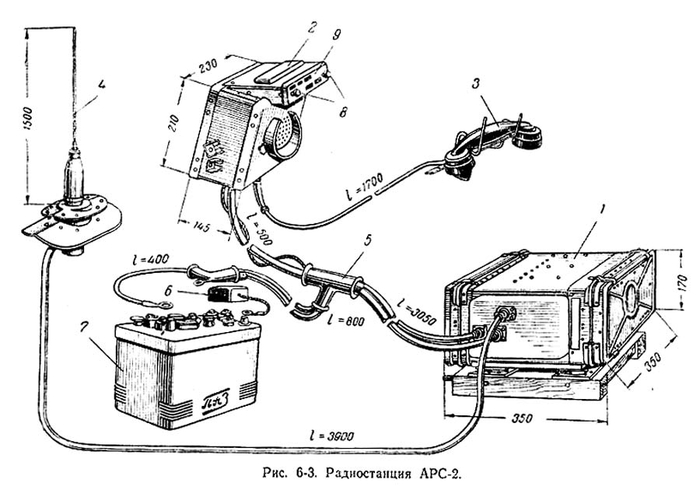

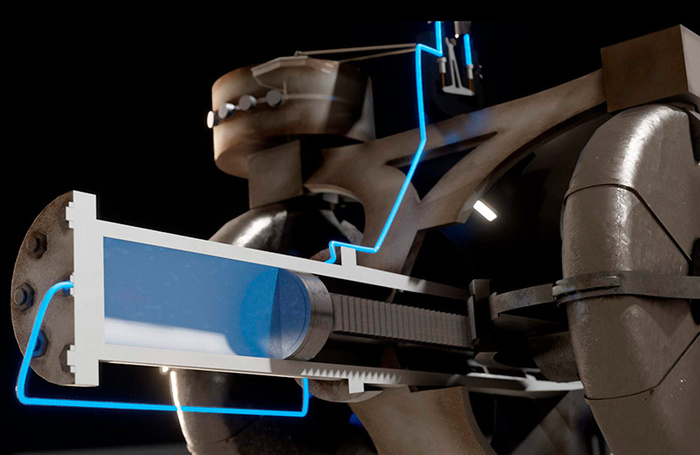

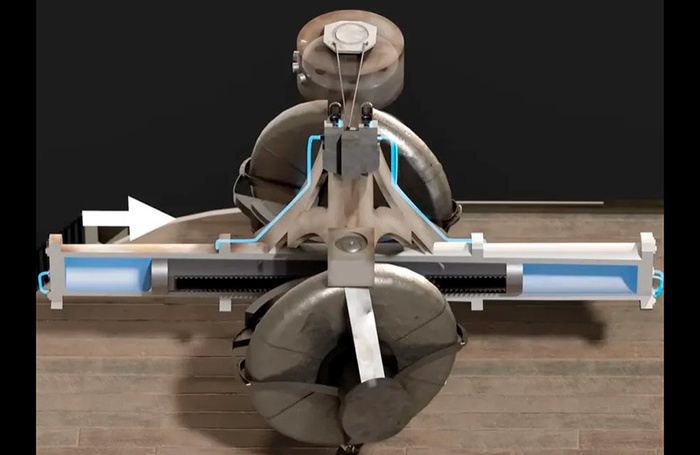

Технически базой для первых милицейских сетей стали центральные радиостанции (условно — «ЦРС») и абонентские (на транспорте — «АРС»). Центральная радиостанция стояла в помещении дежурной части, абонентские — на патрульных машинах, мотоциклах, служебных грузовиках. Связь строилась телефонного типа, в простом симплексе, чтобы непрофессиональный персонал мог быстро освоить работу. И ключевое: диапазон. На старте МВД взяло «низкие» УКВ-частоты — 33–46 МГц (метровые волны) с частотной модуляцией: они легче перекрывали городские кварталы, скрадывая изъяны городской застройки, позволяли работать на относительно простых антеннах и недорогой аппаратуре.

Архитектура первых милицейских радиосетей — ЦРС/АРС, канальность и зона покрытия

Стандартная конфигурация выглядела так. В дежурной части — центральная радиостанция, в машинах — абонентские. Каналов было немного, как правило один–три фиксированных; перестройка частоты делалась в мастерской. Важнее была работа «без поисков» и «без подстроек»: селектор канала, микротелефонная трубка, педаль или тангента, шумоподавитель — всё максимально похоже на проводной телефон. Дальность «машина–машина» в городской черте составляла считанные километры, но «централь» с вынесенной антенной (или с мачтой на крыше) держал устойчивую связь на десятки километров, закрывая весь город и окрестности.

Именно так строили «телефонную» радиосеть на 33–46 МГц комплексы ЦРС/АРС — в трёх основных поколениях, которые по мере обновления допиливали шумоподавители, чувствительность и эргономику без ломки всей системы. По современным меркам это «ретротехника», но для конца 1950-х — середины 1960-х это был правильный баланс цены, простоты и функциональности.

Переезд в «высокие» УКВ — почему милиция ушла к 140–174 МГц

К началу 1970-х стала очевидна следующая ступень эволюции: плотность застройки выросла, число машин на линии увеличилось, а «низкий» метровый диапазон с малым числом каналов и широкой полосой стал тесен. Ответ — переход на «высокие» УКВ (ОВЧ) 140–174 МГц, также с частотной модуляцией, но уже с лучшей помехоустойчивостью, большим числом каналов и компактной аппаратурой. Ключевой вехой тут стала разработка воронежского НИИ связи «Пальма» специально по заказу МВД СССР. Эти станции шли как стационарные «Пальма-П» для дежурок и как возимые «Пальма-ПН» для автотранспорта, включая вариант под мотоцикл.

Это был качественный скачок: блочная конструкция, пылебрызгозащищённые литые корпуса, три фиксированных канала из «своего» набора в 140–174 МГц, тональный вызов, штатные шумоподавители, унифицированные пульты, питание от 12-вольтовой бортсети. «Пальма» стала тем «рабочим конём», на котором милицейская радиосвязь входила в конец 1970-х и 1980-е.

Топология сети с «Пальмой» была эволюционной: в дежурке — базовая радиостанция с выносными пультами (иногда с дистанционным управлением на сотни метров или по линии до нескольких километров), в машинах — мобильные 56/57/58/59-е модификации. «База–машина» уверенно держала 20–40 км при нормальной высоте антенн, «машина–машина» — 7–15 км. Для городской милиции этих цифр было достаточно, а на магистралях и в пригороде их «поднимали» правильным выбором точки для базовой антенны. Важная деталь — гарантированная совместимость с носимыми и портативными станциями МВД, о чём прямо говорили инструкции: с 63Р1 — до примерно 3 км, с 61Р1 — в пределах километра, что позволяло «приподнять» голос постового, регулировщика или оперативника, действующего пешком.

Носимые и портативные. От лампы — к транзистору

Параллельно менялись и личные радиосредства. Ранцевые войсковые комплекты, вроде старых Р-106 или Р-116, конечно, в милиции не прижились: слишком тяжелы и неудобны для городского патруля, да и диапазоны/виды работы были другими. Но сама логика «с собой» в МВД была востребована: нужны были компактные УКВ-станции для постов, регулировщиков, наружных групп. Ответом второй половины 1960-х — 1970-х стали ведомственные линейки, где в паспортах всё чаще встречались обозначения с «Р» и двузначными номерами. По мере смены поколений лампы уходили, на их место приходили полупроводники, снижались вес и габариты, появлялся тоновый вызов. Важно, что эти носимые и портативные модели специально согласовывали с сетями дежурных частей, чтобы их можно было «поднимать» в воздух без дополнительных ретрансляторов — в прямой связи с «Пальмой» или с автомобильной АРС.

В этой линейке конца 1970-х — 1980-х особое место заняли 61Р1 и 63Р1. По ведомственным материалам и справочникам они пришли на замену более ранним носимым 27Р1 («Уран») и портативным 24Р1/04Р1 («Чиж»): полностью полупроводниковые, с упрощённой эксплуатацией, рассчитанные на то, что ими будут пользоваться не связисты, а обычные сотрудники. Это важно: милицейская связь по сути стала более простой превращаясь в понятную «рацию», а не в сложное радиооборудование.

В городском быту милиции встречались и иные портативы. На фотографиях и в коллекциях всплывает, к примеру, «Виола-Н» — носимая ВЧ-рация милицейского назначения с несколькими каналами, выпускавшаяся под нужные ведомственные поддиапазоны 148/172 МГц. Это уже «карманный» форм-фактор, рассчитанный на ременную клипсу, плечевой ремень или сумку.

Такой класс аппаратов был удобен для наружных групп, засад, оцеплений, где провод тянули не всегда. Справочники по милицейским поставкам напрямую увязаны с сервисными требованиями: «работает без поисков, без подстроек», «поддерживает тоновые вызовы», «совместима с автомобильными и стационарными станциями милицейской сети». В полном объёме паспортных листов в открытом доступе немного, но функция и место таких портативов в милицейской экосистеме понятны.

«Пальма» как стандарт: что умела «база», что — машина

Почему именно «Пальма» стала символом милицейской радиосети 1980-х? Во-первых, её проектировали под ведомственный профиль: воронежское КБ делало семейство сразу как «двухэтажное» решение — для дежурки и для машин, в метрическом ВЧ-диапазоне, с унификацией пультов, кабелей, монтажных рам, с продуманной механикой — от литых корпусов до микротелефонной трубки с усилителем в рукоятке.

Во-вторых, «Пальма» обеспечивала ровно тот функционал, который был нужен милицейскому диспетчерскому радио: три фиксированных канала, простая симплексная телефонная связь, штатный шумоподавитель, стандартная бортовая 12,6-вольтовая сеть,, предсказуемая дальность, и что важно сопряжение с носимыми 61Р1/63Р1. В-третьих, она была ремонтопригодной: блочная конструкция, микросборки и транзисторы, доступная документация, пылевлагозащита для машины и «кабинетная» версия для базы. Суммарно это давало то, что в отрасли называют малопроблемной эксплуатацией

Сетевой сценарий выглядел так. База — 52/53/54/55-я «Пальма-П» на крыше управления с «стаканной» антенной и пультами в дежурной. Автомобили — 56/57/58-е «Пальма-ПН», где отличия в числе блоков управления и вариантах установки. Мотоциклы ГАИ — 59-я, с рулевым пультом, микрофоном и УНЧ прямо под руку водителю. Носимые — 63Р1 у начальника патруля, 61Р1 у постового. В мегаполисах, где требовалось перекрывать аномально сложную застройку, выручала высота базовой антенны и грамотное размещение, иногда с отдельным дистанционным управлением. В областных центрах, где разнос точек поменьше, хватало штатного набора. Эта «лестничная архитектура» и стала стандартом.

«Телефонная» сеть по воздуху: режимы, вызовы, дисциплина эфира

Тот, кто слушал милицейский эфир в 1980-е на приемнике, помнит характерную «телефонную» манеру: диспетчер даёт адрес, вызывает позывной патруля, получает подтверждение; далее — краткая оперативная информация. Такой стиль диктовался и техникой, и регламентом. Симплексная ЧМ-связь, фиксированные каналы, дисциплина работы в эфире, тоновые вызовы для адресного привлечения внимания, шумоподавитель, который отрезает бытовой шум — всё это облегчало жизнь тем, кто слушал радио не как радиолюбитель, а как часть службы. Разумеется, милицейские сети были не единственными на этих частотах: рядом жили пожарные и скорая помощь.

Но ведомственные диапазонные участки и канализация частот позволяли сосуществовать без взаимного «забивания» при условии соблюдения регламента. Документация и справочные описания «Пальмы» и ЦРС/АРС подчёркивали эти режимные моменты: помимо самих ТТХ там всегда был раздел по организации работы, вплоть до требований к высоте мачт и к типу штыревой антенны на крыше автомобиля.

«Алтай» рядом, но не вместо: почему милиция не «переехала» в мобильную телефонию

Удивляться, что за слово «Алтай» всплывает в разговорах про советскую мобильную связь, не приходится. Это советская автоматическая мобильная телефонная система, связанная с ГТС: деловой элите и оперативным службам она давала возможность звонить прямо из машины, через городскую сеть, по абонентскому номеру.

Но «Алтай» — это не милицейская радиосеть в узком смысле, а именно сотовая предыстория страны, общегородская служба с «городским» функционалом. МВД ей пользовалось, но как вспомогательным каналом: вызвать начальство, пробить номер через дежурку, доклад по «длинной» городскому адресату. Оперативные же «свои» переговоры, адресные команды и текущая диспетчеризация оставались в ведомственных УКВ-сетях — именно они были «основным голосом» милиции на линии. Разделение задач между «Алтаем» и милицейским УКВ хорошо считывается из отраслевых описаний: у «Алтая» — «телефонная» связь с ГТС, у милицейских станций — диспетчерский эфир и тактика.

Техника, сервис, ремонт: как держали сеть «в строю»

Инженерная простота — главный секрет надежной связи. Комплексы ЦРС/АРС и семейство «Пальма» строились блочно, с унифицированными узлами и доступной элементной базой. Для стационарных станций были предусмотрены пульты дистанционного управления, для мобильных — стандартные кронштейны, амортизирующие рамы и микрофонные трубки со встроенным усилителем — то есть минимум «самоделок» при установке. Приёмники имели чувствительность порядка микровольта, что по меркам городских условий давало «дальнобой» в пределах паспортных значений. Носимые и портативные станции упрощались от поколения к поколению, переходя на транзистор, чтобы обслуживать их могли не только связисты. Эта «технологическая заурядность» и позволила держать сеть в строю долгие годы, меняя по мере старения лишь «верха» — базовые и мобильные комплекты, не ломая всю архитектуру.

Опыт городской работы: ГАИ, ППС, следственно-оперативные группы

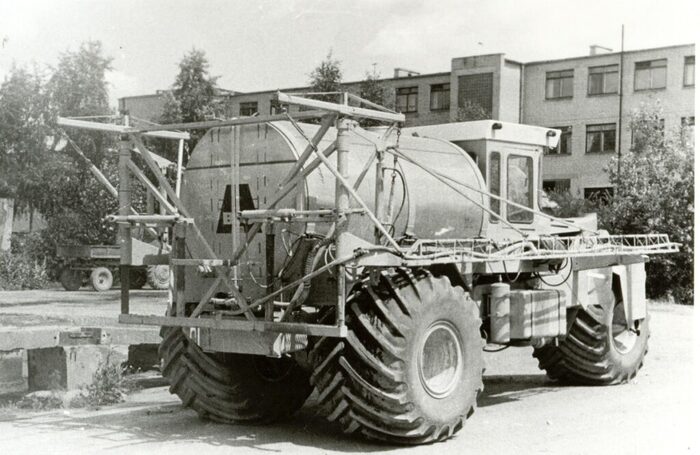

У ГАИ своя специфика: мотоциклы, посты на магистралях, погоня, аварии. Здесь унификация «Пальмы» помогла особенно: существовала «мотоциклетная» модификация с рулевым пультом и микрофоном под правую руку, держатель трубки рядом с приборкой, отдельные крепления под штырь на крыше коляски — всё штатно и продумано. У ППС и вневедомственной охраны — свой уклад: патрульные машины с возимыми станциями, пешие пары с 61Р1/63Р1 в жилете или сумке, работа в связке с дежуркой, выезд СМП при необходимости. У следственно-оперативных групп чаще всего — машина со «своей» радиостанцией и портативки на месте происшествия. В пожарной охране и АСО в те же годы «Пальмы» встраивались в комплексные машины освещения/связи — другая ведомственность, но те же частотные классы и совместимость. Планы комплектации такой техники фиксируют: стационарная радиостанция «Пальма» в кузове, переносная 63Р1 в комплекте, автомобильные пульты — чтобы на пожаре работать и с диспетчером, и с подразделениями на месте. Этот межведомственный «акцент» хорошо показывает, насколько массовой стала сама платформа.

После СССР: что сменило милицейский УКВ-парк

В 1990-е и 2000-е ведомственные УКВ-сети стремительно цифровались и дробились: где-то перешли на импортные аналоговые «коммерческие» системы, где-то — на TETRA и DMR, где-то — на цифровые «военные» платформы. Но инерция «классического» милицейского УКВ с трёхканальными возимыми комплектами и простыми портативками держалась удивительно долго: запас деталей, привычка персонала, готовые позиции для антенн — всё это растягивало жизнь «Пальм» и их наследников на десятилетия. Тем интереснее смотреть назад: простота, блочность, унификация и канализация позволили построить одну из самых массовых в стране сетей «малого радиуса», которая ежедневно обеспечивала управление городом в части правопорядка и безопасности. И именно её голос — голос дежурного и патруля — вспоминают все, кто работал в милиции той эпохи или хоть раз подслушивал эфир на бытовом приёмнике.