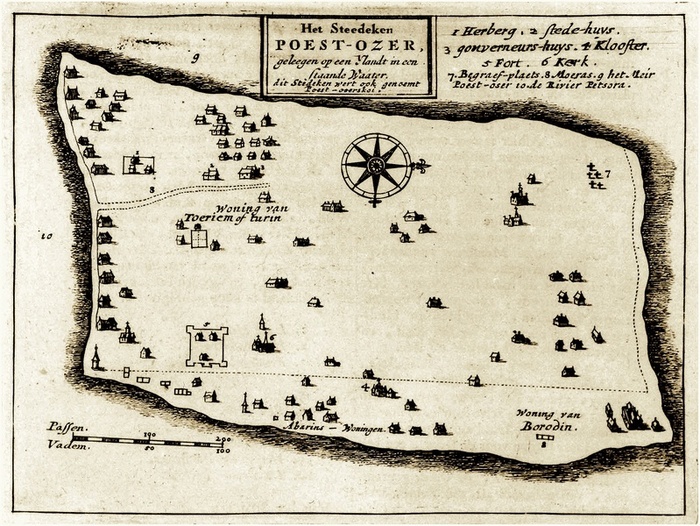

Бардак мы видим и в ситуации с самым консервативным сословием — духовенством, которое на начало XX века так же находится в несколько растрёпанном состоянии. Поскольку в ситуации с духовными всё резко усугубляется многоконфессиональностью в Империи, ограничимся рассмотрением вопроса на примере православного монашества и исконно-посконным материалом Западных губерний.

Монахи, как и отставники — это межсословные группы открытые на входе и закрытые на выходе. Они пополняются, но не воспроизводятся. В силу сильно разных причин и те, и другие — преимущественно не размножались (у отставных с этим проще, конечно, но бывали исключения и среди монахов/монахинь), а, значит и не обеспечивали самостоятельного бытования группы. Ну и после реформы 1874 года, солдат, отслужив максимально шестилетний срок, возвращался в своё сословие (опять же — преимущественно. В компании 1877-1878 сильно некоторые ухитрились и чин получить, и орден к нему, т.е. получить личное, а с орденом и потомственное дворянство, что было очень непросто, но таких единицы, они в армии и оставались).

Монастырь – это религиозная община монахов и монахинь, а также лиц, пришедших на послушание. По законодательству Российской империи, Закону о состояниях, все монашествующие лица (именно «принявшие постриг», т.е. послушников оно не касается) причислялись к духовному сословию. Среди монашествующего, или «чёрного», духовенства законом была выделена особая группа «духовных властей»: митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, строители, игумении и настоятельницы женских монастырей.

Послушники (не принявшие постриг) не относятся к духовенству вообще, послушники не были связаны иноческими обетами и могли свободно оставить монастырь.

Ряд положений законодательства существенно разделяло в правах и обязанностях монахов и послушников. Основными документами, регламентирующими права и обязанности, принимающих на себя монашеские обеты, являлись: Духовный регламент, Свод законов Российской империи, Указы святейшего Синода, Уставы духовных консисторий. Основным законодательным актом, регулирующим статус монашеского сословия, являлся Духовный регламент. Дополнение к Духовному регламенту «О монахах» регулировало вопросы о пострижении в монашество, избрании настоятелей, правила поведения в монастыре. Единая правовая система окончательно сложилась после принятия в 1841г. Устава духовных консисторий и его дополнения от 1883г. На женское монашество распространялись те же положения, что и на мужское, но с прибавлением ряда ограничительных условий.

Особо замечу, что «скитников», «столпников», «пустошников» законодательство не признавало вообще, если те предварительно не получили на свой подвиг благословения духовной консистории. «Шаманов» от православия — система отвергает. Как, собственно, и нищенствующих монахов. Указами Св. Синода от 9 сентября 1873г. и духовной консистории от 16 апреля 1896г., циркуляром обер-прокурора от 4 декабря 1874г. послушникам монастырей был строго запрещен сбор подаяний вне стен монастыря.

Духовный регламент запрещал принимать в монашество лиц не достигших 30 лет. Исключение составляли выпускники духовных семинарий и академий, которые могли быть пострижены с 25 лет, а также вдовые священники и диаконы. Для вдовых женщин пострижение полагалось только при достижении 60 лет, для девиц – при достижении 50 лет. В 1832г. это правило было смягчено, и постриг для женщин стал разрешенным с 40-летнего возраста. Юные монашки отечественному православию не свойственны.

До 1906г. действовала усложненная процедура поступления в монашество для лиц податных сословий. Желавший поступить в монахи крестьянин должен был уплатить подушную подать за 25 лет или найти спонсора готового вносить платежи за него. Они получали увольнение от своего общества и приравнивались к уволенным из крестьянских и мещанских обществ для поступления в учебные заведения. Если они не выдерживали послушнического искуса и решали отказаться от пострига, то возвращались в свое изначальное сословие. При увольнении в отпуск лиц, находившихся на послушании, на срок более 4 месяцев или за границу, монастырское начальство возвращало им документы, выданные от гражданского начальства, по которым они были приняты в монастырь. В монастырях вели журналы регистрации прихода и ухода из монастыря монашествующих и послушников. Чаще всего в журналах фигурируют краткосрочные уходы на 3-4 часа. Основная причина отлучек – быт: за покупками, визит к доктору, к родителям.

Если послушники были «замечены в несвойственном иноческой жизни поведении», то настоятель обязан был немедленно удалить их из монастыря. Состав и количество послушников постоянно менялись, и эта ситуация была характерна для всех монастырей. В «Книге записи вида на жительство» послушников Витебского Троицкого монастыря за 1913–1914гг. зафиксировано, что в 1913г. из 28 человек, прибывших в монастырь на послушание, через год выбыло 17. В 1914г. из 36 человек выбыло 23.

Для «примера и руководства» 30 июля 1841 г. Св. Синодом были разосланы по всем православным монастырям правила о принятии и пострижении послушников и послушниц, принятые в монастырях Московской епархии. Указы Св. Синода от 30 апреля 1873г., 9 сентября 1873г. и 19 октября 1871г. обязывали монастырское начальство строго контролировать поведение желающих принять постриг.

Монахи, как отрекшиеся от мира, были ограничены в своих гражданских правах. Монах не должен был владеть недвижимым имуществом. При пострижении права на имущество передавались наследникам. При выходе из монашества оно не возвращалось. Монах необщежительного монастыря мог иметь денежные вклады в банках, но после его смерти они обращались в пользу монастыря. Монастырь также наследовал движимое имущество монаха.

Представители духовных властей были более свободны в завещании движимого имущества. По статьям 1025, 1086, 1087 Законов Гражданских, архиереи, архимандриты необщежительных монастырей имели право пользования и распоряжения своим капиталом и движимым имуществом. Статья 257 Свода законов 1842г. духовным властям разрешала составлять завещания. Например, заштатная игуменья Александра, проживавшая в Оршанском монастыре, составила завещание, по которому ее движимое имущество после смерти передавалось частным лицам и монастырю. Три иконы и крест завещался монахини Ксанфии, шуба лисья – племяннику Льву Кутневичу, три пчелиных улья – монахиням Неофите, Филарете, Ксанфии, два улья и самовар – монастырю. Денежные средства в размере 65 руб. оставлены в монастыре на погребение.

Монахи были ограничены в избирательном праве, так как Положение о выборах требовало от избирателей владения определенным имущественным цензом, а монашествующие не владели недвижимостью, вознаграждение за исполнение треб и содержание от казны не могли служить цензом. Но исключением было предоставление по указу № 421 1907г. епископам, получающим содержание по службе архиерея, пользоваться избирательным правом по п. 6 ст. 33 Положения о выборах.

Каждый из вступивших в братию необщежительного монастыря обязан был сделать денежный взнос. Игуменья Нина (Боянус), начальница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского епархиального училища, в своих письмах вспоминает:

«За «гощение» в монастыре полагалось вносить 25–30 руб. в месяц. Вклад при вступлении – доброхотный... В монастыре трудно не иметь своей копейки».

В Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре в 1843 г. капитал из сумм взносов составил 2405 руб.

После принятия пострига, большая часть монахов мужских монастырей посвящалась в сан иеродьяконов, а затем иеромонахов. Иеромонахи представляли собой верхний слой в иерархии мужского монастыря. Их главным занятием в монастыре было совершение богослужений и исповеди богомольцев.

Они получали большее жалование из штатной суммы и большую часть при разделе братской кружки, чем иеродьяконы, монахи и послушники. Иеродьяконы были главными кандидатами на принятие сана иеромонаха.

Очень немногие монахи и монахини достигали высшей ступени монашеского служения – великой схимы. Посвящаемые в схиму давали новые обеты, принимали новое имя и облачались в схимнические одежды. В православных монастырях на территории Беларуси случаи принятия схимы были крайне редки. В Чонском монастыре в 1840г. проживал 91-летний иеросхимонах Порфирий, белорус по национальности. В схиму он был пострижен в 1827г. в Оршанском монастыре. До пострижения Порфирий два года проживал в Софроневой пустыни Курской епархии для назидания в схимомонашестве. Схиму в 1910г. приняла игуменья Чонского женского монастыря Валерия (в схиме – Анна, в миру – дворянка Варвара Александровна Тарнивская). Она с 14 февраля 1900г. по 30 января 1910г. являлась настоятельницей Чонского монастыря, а до этого с 1889г. возглавляла сестринство Елецкого женского монастыря. В Витебском Марковом монастыре в 1912г. один иеромонах был рукоположен в схиму. В Белыничском мужском монастыре проживал монах-отшельник, для которого в 1914г. был построен отдельный домик в монастырском саду. Про обоих, кроме того что они были — нет никаких сведений, т.е. там действительно жёсткая схима.

По Духовному регламенту и статьям 74, 75, 81 Устава о паспортах для временных отлучек монашествующие должны были получить паспорт с обозначением срока и места отпуска. Определение Св. Синода 1722 г. и п. 30, 31 Духовного регламента запрещали монахам и монахиням

«переходить из одного монастыря в другой, самовольно отлучатся из монастырей и волочиться без письменного вида по разным местам».

Духовным властям запрещалось выдавать паспорта монахам для поиска места в монастырях других епархий. В пределах своей епархии они могли передвигаться

«не иначе как для общественной нужды»

с паспортом от настоятеля, в другие епархии – с паспортом, выданным епархиальным начальством. Срок увольнения в отпуск был ограничен 4 месяцами по указу Св. Синода от 30 апреля 1874 г. № 17. О своевременном возвращении настоятель докладывал в консисторию. Монахи брали отпуск редко, некоторые не пользовались им в течение всей жизни в монастыре. Как правило, причиной отлучки была поездка на богомолье или свидание с родными.

В белорусско-литовской епархии крайне редко встречаются случаи сложения монашеского сана. В Гродненской епархии с 1903 по 1914гг. лишь один иеромонах был лишен духовного сана и то по собственному прошению. Законодательство предусматривало такую возможность. Сложение монашеского сана проводилось по прошению монаха после 6 месячного увещевания с разрешения Св. Синода на основании особого постановления. Уволенные из монашества возвращались в то состояние, к которому принадлежали по рождению, без возврата преимуществ, чинов и отличий, какие ими были приобретены до пострижения. Таким лицам запрещалось поступать на государственную службу и проживать в столицах и в тех губерниях, где проходило их монашеское служение в течение семи лет. Если монах лишался сана по приговору духовного суда за поступки и преступления, оскорбляющие монашеское звание, то ему навсегда запрещался въезд в столицы и приписка к городским и сельским обществам в той губернии, где он монашествовал. За нарушение данных правил лица карались бессрочной ссылкой в Сибирь. Так, иеродьякон Пинского мужского монастыря Минской епархии, Модест, в 1885 г. был лишен сана и отправлен в ссылку в Томскую губернию за совершение кражи со взломом.

В зависимости от разряда монастыря по штатному расписанию во главе обители стоял настоятель, который имел сан игумена или архимандрита. В монастырях первых и вторых классов настоятели посвящались в архимандритский сан, а в третьеклассных монастырях – в игумены. Лишь по усмотрению Св. Синода для торжественности церковного служения, в губернских и других значимых городах, настоятелей монастырей третьего класса вместо сана игумена разрешалось посвящать в архимандриты, но с игуменским окладом.

Настоятельницы женских монастырей имели сан игуменьи. В некоторых монастырях настоятель имел звание строителя. Как правило, строители возглавляли маленькие заштатные обители.

Настоятель монастыря не должен был быть моложе 33-х лет и состоять ранее в браке. Иегуменья не может быть младше 50 лет. Настоятель (настоятельница) представлял интересы монастыря, возглавлял братство монашествующих, руководил жизнедеятельностью монастыря (богослужениями, духовно-нравственной стороной, хозяйственными делами), принимал паломников и других посетителей. Собственно, это единственное публичное лицо монастыря, он - один за всех. Настоятели и настоятельницы монастырей систематически должны были представлять в духовную консисторию своей епархии ведомость о монашествующих и послушниках со сведениями об их поведении.

Монашествующие лица, усердно служащие своему делу, могли быть награждены Св. Синодом по представлению епархиального начальства. Список наград в рассматриваемый период можно разделить на три группы:

1) канонические – возведение в определенный сан;

2) литургические – отличия духовных лиц при совершении богослужения и в деталях богослужебного облачения;

Поводом к награждению являлась, как правило, юбилейная дата, причиной – активная миссионерская, общественная, просветительская деятельность. Одни награды присваивались монашествующим Св. Синодом, другие – императором. Награждали по преимуществу настоятелей монастырей. Но, что забавно, за излишнее миссионерское рвение — можно было получить не только награду, но и порицание, вплоть до присуждения к покаянию.

Простое монашество было практически лишено возможности получения наград. Монахи не принадлежащие к духовным властям получали медали и ордена лишь в исключительных случаях. Например, иеродьякон Витебского Маркова монастыря Владимир Фирсов за спасение утопающего был награжден серебряной медалью для ношения в петлице на Владимирской ленте. Благочинный Витебского Маркова монастыря, иеромонах Андрей, был награжден знаком отличия Военного ордена за самоотверженную работу на позициях в Русско-японскую войну, бронзовым знаком и медалью Трехсотлетия Дома Романовых (но Андрей - реально зверь! За две сотни раненых на себе, с соборованием для тех, кого вынести нельзя было. Это, как ни крути, а подвиг! Таких людей надо помнить).

В ведении Св. Синода находились канонические символы отличия: возведение монаха в иеромонахи, игумены; игумена – в сан архимандрита. Каждая кандидатура одобрялась императором. В православных монастырях на территории Беларуси встречались случаи возведения в сан архимандритов настоятелей третьеклассных монастырей, но для этого необходимы были веские основания. За заботу

«об обустройстве и благолепии Макарьевской Единоверческой обители, с употреблением 1613 руб. собственных средств»,

настоятель Гермоген по указу Св. Синода от 28 декабря 1850г. № 13401 был возведен в сан архимандрита. После указа 1823г., по которому разрешалось монахов, не являющихся настоятелями, но отличающихся ученостью, удостаивать сана архимандрита, организовалась особая группа ученого монашества. Например, ректоры духовной семинарии имели сан архимандрита. За заслуги по духовному ведомству монашествующие, не являющиеся настоятелями, могли быть удостоены сана игумена. Большинство из них исполняли в монастырях должности казначеев, наместников и начальников духовных училищ. К примеру, саном игумена были награждены казначеи и наместники: Пинского Богоявленского мужского монастыря – Ириней (Игнатий Киржевский), Могилевского Братского Богоявленского монастыря – Ефрем, Белыничского Рождества-Богородицкого мужского монастыря – Арсений, Витебского Маркова монастыря – Иезекиил (Иван Яковлевич Новиков).

Епархиальное ведомство использовало светские награды, которые выдавались с разрешения императора (ордена Св. Владимира, Св. Станислава, Св. Анны), наперсные кресты, камилавки, скуфьи, набедренники. Замечательно, что за пожалование и пересылку наград, награжденные должны были вносить плату (например, за орден Св. Анны III и II степени – 20 и 35 руб. соответственно).

Одной из первых литургических наград, которую получали монахи мужских монастырей за продолжительное служение, был набедренник. Камилавки, фиолетовые скуфьи присваивались по указу епархиального архиерея за исполнение пастырских обязанностей, обучение юношества, «усердие и полезные действия на пользу православной церкви».

Св. Синод деятельность настоятельниц женских монастырей отмечал золотым наперсным крестом. Такой крест имели игуменьи Спасо-Евфросиниевского монастыря Евфросиния (Сербинович) и Екатерина (Мартусевич). За усердную службу и примерный образ жизни золотым наперсным крестом также награждались настоятели и иеромонахи мужских монастырей. В частности, в 1893г. был награжден архимандрит Илларион, настоятель Витебского Маркова монастыря:

«...за усердную и полезную пятидесятилетнюю службу и труды по благоустройству обители, пожертвовав на ее нужды свыше 12000 руб. из собственных средств».

Императорский орден Св. Анны вручался за длительную и безупречную государственную службу. Монашествующие начальники получали его, как правило, за выслугу лет (12-летний срок службы – для монаха — «Анна» 3-я). Кроме того, его присваивали за особые достижения, к примеру, за сооружение церквей на собственные средства или собранные пожертвования, учреждение и содержание более 7 лет на собственные средства при монастыре больницы, богадельни, училища более чем на 20 человек. За усердную службу орденами Св. Анны третьей и даже второй степени (та самая «Анна на шее»), Равноапостольного князя Владимира четвёртой степени были награждены настоятели Полоцкого Богоявленского, Витебского Маркова, Тадулинского Успенского монастырей.

Архимандрит Сергий (Николай Тимофеевич Певницкий), указом Св. Синода от 28 февраля 1894 года № 933 назначенный настоятелем Полоцкого Богоявленского монастыря и благочинным монастырей, за годы службы имел награды: наперсный крест, набедренник, знак Красного Креста, орден Св. Анны третий, чуть попозже - второй степени, орден Св. Владимира 4-й, золотую медаль в память окончания и освящения храма Христа Спасителя. Получил в 1895 году благодарность Св. Синода, а в 1896 году – орден Св. Владимира третей степени, в 1900 - Св. Владимира второй степени, что архимандрита выводит в генеральское состояние.

Архимандрит Павел, настоятель Витебского Маркового Троицкого монастыря, являлся присутствующим в Полоцкой Духовной консистории, попечителем Полоцкого епархиального попечительства, членом комитета по устройству домов для епархиального преосвященного, консистории и певчих. В 1841 и 1846 году был членом временного ревизионного комитета по поверке отчетов Витебского и Полоцкого духовных училищ. Член комитета по перестройке иезуитского костела в кафедральный собор, член Витебского губернского тюремного комитета и член Полоцкой Духовной консистории, член Витебского губернского комитета, учрежденного для действий против холеры, благочинным над монастырями епархии. За годы службы имел награды: орден Св. Анны 4-й, 3-й и 2-й. «Клюква» (Анна 4-я) указывает на то, что мужик, вообще-то повоевал и, как минимум, имел ранение в офицерском чине. Ну и от епархиального начальства: золотой наперсный крест, украшенный бриллиантами, бронзовый наперсный крест в память военных действий 1833 – 1837 годов (это к «Жандармам Европы». Каким макаром Павел там поучаствовал — метрика сведений не даёт, но оно крайне интересно).

В качестве награды следует отметить благодарность и благословение, которые получали монашествующие от епархиального ведомства, императора и губернатора. Св. Синод неоднократно посылал монашествующим благословение за их службу. Настоятельницы женских монастырей чаще всего награждались за ревностное служение, заботу о женском образовании, усердие в пользу школ. Например, синодальное благословение получили настоятельницы Полоцкого Спасо-Евфросиниевского, Тадулинского, Мозоловского и Тупического монастырей, игуменьи Евгения (Говорович), Аристоклия, Мария. Благодарности и благословения от епархиального начальства в своих послужных списках имели настоятели мужских монастырей, в частности, Невельского, Махировского, Вербиловского.

Монахинь и настоятельниц женских монастырей за усердие в деле организации церковно-приходских школ награждали Библией из Св. Синода. Награждены Библией были казначея Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, монахиня Нина (Боянус), и настоятельница Тадулинского монастыря, игуменья Аристоклия (Любовь Петровна Маевская).

Настоятели и иеромонахи монастырей получали медали в честь памятных событий. Например, серебряную медаль на Александровской ленте в память императора Александра III и серебряную медаль на двойной Александровской и Владимировской ленте в память императора Николая.

Также распространенными наградами среди монашеского сословия являлись: медаль в память войны 1853–1856 гг. (на Владимирской ленте), знак и медаль в память 300-летия царства Дома Романовых.

В Витебском Марковом монастыре знаком и медалью была отмечена вся старшая братия во главе с настоятелем, архимандритом Порфирием.

Со стороны епархиального начальства встречались денежные поощрения духовенству. Так, архиепископ Полоцкий Василий, посещая Полоцкое Спасо-Евфросиниевское училище в 1861 г., в благодарность за труды по организации обучения, наградил учительницу, монахиню Екатерину Корнашевскую, 20 руб. серебром. Настоятельница Мозоловского и Тупического монастырей, игуменья Анатолия (Анна Михеевна Чернявская), в 1878г. получила денежную награду от государыни Марии Александровны в размере 50 руб.

Я всё к чему: законодательство Российской империи регламентировало права и обязанности духовного сословия и монашествующей прослойки, позволяло осуществлять контроль и руководство их деятельности, способствовало усилению дисциплины и ответственности монашествующих. Законодательством Российской империи было закреплено деление монашествующего сообщества на три группы: духовные власти, монахи и послушники. А на текущий момент, на примере Жировиц, ну бардак же ж, что меня очень сильно расстраивает. Юридическое положение современного монашества куда менее регламентировано, а церковные акты прямо имеют статус подзаконных.

Но я же светский, и, вполне возможно, чего-то не понимаю.