Много-много мифов о крепостном праве. Кратко

На глаза мне попался следующий пост:

Меня смутило вот что:

1) Перемешанный ссылочный аппарат. Историография у автора расставлена в следующем порядке: Джером Блум (1913-1993 гг.), А. А. Зимин (1920-1980 гг.), Л. В. Черепнин (1905-1977 гг.), Б. Д. Греков (1882--1953 гг.), затем вдруг появляются М. П. Погодин (1800-1875 гг.) и М. М. Сперанский (1772-1829 гг.) Налицо историографическая каша, которая характерна для многих моих одногруппниц до сих пор, а так, в целом, синдром отличника-первокурсника. Иностранца обычно пихают для понтов, обязательно упоминают парочку известных историков 19 века, а также - вскользь - советских мастодонтов, которых тяжело осилить, но из них легко понадёргать цитат. Уж поверьте мне, я однажды делал подруге доклад за три часа утром, потому что после работы пил с коллегами в баре и начисто забыл про обещание сделать эту работу, именно так я и поступил с цитатами моего любимого Черепнина.

2) Охренеть как скачет повествовательный тон. Существует академическая универсальная конструкция: определение -> проблема -> решающий проблему тезис -> доказательство тезиса. При этом даже научно-популярная литература должна иметь чёткую хронологическую последовательность - нельзя начать с двадцатого века, перепрыгнуть на шестнадцатый, затем вернуться в девятнадцатый и прыгнуть в десятый. Помимо эстетической функции, это связано с правилом историзма - нельзя слепо переносить логику одной эпохи на логику другой эпохи.

3) Замешение историографических школ. Сперанский вообще не историк, Погодин - марксист-революционер, Зимин и Черепнин - неомарксисты, Блум - представитель американской школы славистики. Если сделать из них тезисный суп, то можно или не получить ничего, или доказать всё, что угодно.

4) Самый бесящий меня приём умниц-отличниц. Рассказать про всех, не выдвинуть ни один тезис и не доказать ни один тезис. "А каков ваш вывод?" -> "Простите, я всего лишь студентка, я не вправе делать выводы, вот, посмотрите, я постмодерн-девочка, вот так думали мудрецы-титаны". Чистый конформизм, чистое соглашательство.

Но выглядит красиво, да.

Итак, крепостное право. Добро пожаловать, его не существовало. В стране отсутствовала Конституция, которая бы закрепляла положение податного сословия по всей территории страны. Это была общественная традиция, которая периодически рамочно модерировалась государством. Например, у нас нет закона, который бы разрешал или запрещал "половые войны" на Пикабу, но есть модераторы и администрация, которые пытаются происходящее как-то регулировать.

Как и всякая традиция, крепостное право родилось из необходимости - не было злого царя или злого боярства, которые хотели закабалить несчастный русский народ. Традиция понятная: "мы кормим, они воюют". А земля чья? А земля общая. А правила взаимоотношений какие? А как на месте договорятся, такие и будут. А судить кто будет? А вот как договоритесь, так и будет дело происходить. А если недовольные появятся? Штош, пиши челобитную на имя царя.

Отсюда три главные проблемы, которые преследовали крепостное право на всём протяжении его существования. Первая - сколько урожая отдать на кормление, а сколько оставить себе. Вторая - кто и как в Москве решает спор по челобитным. Третья - а что, простите, делать с недовольными?

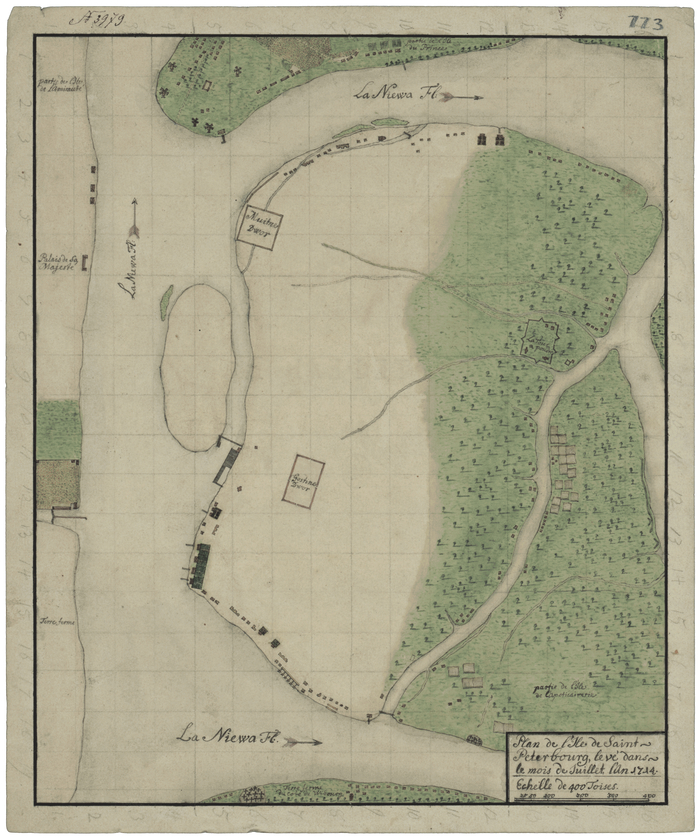

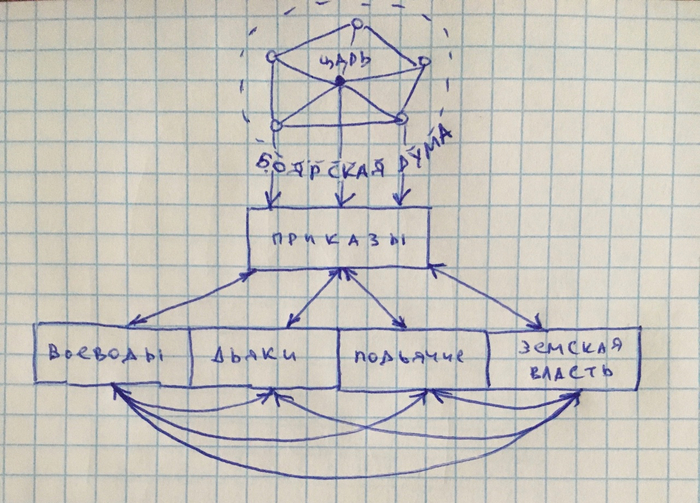

Согласно Судебнику 1497 года, государь не решал вопрос делёжки урожая, не мог самостоятельно решать вопрос челобитных, не решал вопрос недовольства отдельных членов. Все эти функции узурпировала Боярская дума, потому что воевала за государя, давала ему деньги и имела монополию на высококвалифицированные кадры. Хочешь альтернативу - иди к РПЦ (к слову о том, почему Иван Третий поддержал иосифлян против нестяжателей). Собственно, все слои населения оказались в заложниках Боярской думы - отсюда во всех судебниках и прочих крупных законодательных актах сразу появляются вопросики к коррупционерам, а также очень сложные многоходовочки формализации документооборота (подъячий пишет документ, дьяк оформляет, боярин-приказчик нотариально заверяет).

Собственно, через полсотни лет, по Судебнику 1550 года, этот баг устранил Иван Четвёртый, разрешив челобитные лично к себе. Оставлять их мог кто угодно, но ножками добраться до Его Царского Величества Московского только две категории населения - собственно москвичи и поместные дворяне. Отсюда дополнительная причина для базовой потребности провинциальных крестьян сращиваться с честными дворянами - мы, мол, вас кормим, а вы царю-батюшке на дураков стучите, пожалуйста, а то они охамели в край.

Дворяне, не будь дураками, начали стучать в свою пользу, будучи презервативом между всеми слоями населения, да ещё служилыми, да ещё и наполняющими бюрократические структуры - или, вы думаете, крестьянин мог в дьяки выбраться?.. А тут ещё и постоянные раздачи личной земли за службу!

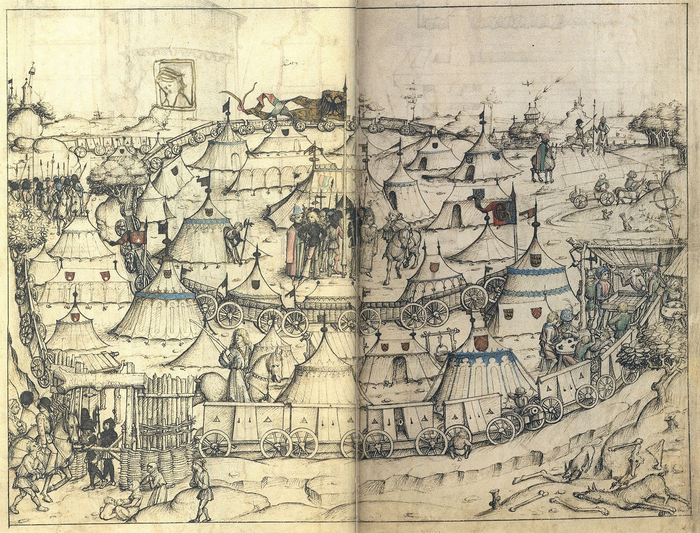

Где-то между 1550 и 1612 годами вся государственная элита представляла собой банку с пауками. Отдельные бояре с отдельными дворянами сращивались между собой, отдельные дворяне и отдельные бояре ставили на протекцию сильного государя, свой кусок хапнула РПЦ и давила свои интересы, в общем - все при деле. Пока систему держал сильный монарх Иван Четвёртый, это самое "все при деле" означало, что все служат общей цели, каждый имеет профессию, работу и честную награду. Так Россия выросла в три раза, кстати. Заодно решили проблему недовольных - мне интересно, а кто вообще мог остановить крестьянина в селе, если тот вдруг захотел взять оружие (которого, как заявляет Клим Жуков, у крестьян не было), вещи и с братанами отправиться прочь из дома на поиски лучшей жизни? Оружие ясное дело для чего нужно - с местными жителями так договариваться сподручнее (не воевать, прошу заметить, просто на безоружного одинокого русского мигранта местные финно-угры и тюрки будут как на лоха смотреть). Почему так было? Потому что в начале 16 века казаков ещё не было, а в Смуту они станут важной электоральной базой, голосующей мечами. Видать, ветром нанесло, ага.

Как эту проблему решили в результате Смуты все знают. Царь теперь ядро политической системы, бояре всё ещё круты и пафосны, но основные решения принимают в связке с дворянами и РПЦ. Камон, за первого Романова главные решения принимал его батя, по совместительству - патриарх Филарет.

"Бунташный век". Дурные крестьяне отчего-то недовольны оказались тем, что на политической арене их голос перестал учитываться - основные решения теперь принимала царская ставка, где чинно собрались бояре, дворяне-бюрократы и церковники. И тогда "забитый русский мужик" или, как было модно говорить, "генетически рабский русский народ" начал голосовать мечами. С одной стороны, посыпались бунты, самым известным из которых стал Соляной бунт 1648 года. Ой, как неожиданно подоспело Соборное Уложение 1649 года. Можете почитать сами:

Ой, а что это такое - главный законодательный акт России 17-18 вв. - это попытка найти место не-служилых людей в пищевой цепочке. То есть, буквально, до 1649 года крестьяне жили по обычному праву, которое вообще было устроено с колокольни 21 века весьма комично. Просто вообразите себе сцену! Решение всех важных вопросов в деревне - это собрались мужики по тем правилам, по которым деды собирались (интернета не было - маловероятно, что в деревне под Новгородом и в деревне под Брянском были одинаковые правила; впрочем, наверняка некоторые общие принципы были, ведь некоторые вещи универсальны чисто функционально), садились в кружок и решали вопросики. Иногда звали к себе местного большого дядю из его поместья. Ууу, крепостное право!

Глава 9, статья 1:

"1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей 160 крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в и(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 134-го году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет."

На наши деньги - живи там, где прописан. Прописан за таким-то человеком, который за тебя отвечает - живи у него. Живёшь без прописки? Тебя надо экстрадировать туда, где прописан.

Ууу, крепостное право! Ууу, тираническая Россия, рабский менталитет!

В остальных статьях - формализация делопроизводства и наказания за нарушение закона. Справедливости ради, демографические карты 17-19 вв. показывают, что все достаточно желающие этот закон нарушить, относительно легко его нарушали - этнически русское население пухнет как на дрожжах в нерусских землях. Не иначе как местные нарожали прирост, да. И местные же (особенно казаки) просто так начали придумывать препоны, чтобы из Центральной России к ним новая голытьба не припёрлась, ага.

Собственно, тренд продолжался до самой отмены крепостного права в 1861 году. Проблема была не столько в том, что дворяне всё сильнее сращивались в единую корпорацию с общими интересами, сколько с усилением собственно машины государственного аппарата. Это общий тренд всего мира, если что - государство собирает больше налогов, государство сильнее формализует общественную жизнь, государство эффективнее показывает каждому человеку его место. В Китае, Великобритании, США, Индии - везде было то же самое. В условном 15-16 веках помещик, если поехал кукухой, мог и случайно потерять усадьбу при пожаре - к селу нет нормальной дороги, а у государства нет нормальной полиции. А в середине 19 века по мощёной дороге в деревню прибудет дюжина гвардейцев, дипломированный дознаватель и правильно оформленный канцелярский документ. И, вооружившись новенькими ружьями, быстро поймут, что дом сгорел не сам. А под это уже и закон написан, вот, читайте мужики.

В 1861 году, если не брать в расчёт передовые обществоведческие научные теории, которые должны были решить военно-политические и экономические проблемы государства (если что, у Александра Второго и его окружения не было под рукой Оракула, чтобы узреть будущее и понадеяться на то, что отмена крепостного права приведёт к решению всех проблем), с точки зрения общества встала банальная проблема - где-то треть населения страны исключены из общественной жизни. В стране уже есть и чиновники, и полицейские, и нормальный способ решать судебные разборки, а треть населения живёт как во времена царя Гороха - как Бог скажет, как помещик прикажет. В итоге, в ходе ооооочень долгих прений, был составлен документ, который должен был вывести эту армию народа из чёрной зоны (как самозанятых и блогеров в наши дни, да). Пруф ниже.

Сам пруф: "Вникая в положение званий и состояний в составе государства, мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так названным потому, что они частию старыми законами, частию обычаем потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения ослабевали и открывался путь к произволу, отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте."

Решение проблемы: "В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой земли и других угодий. Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными."

На современном русском: все крестьяне теперь защищены законом, имеют статус, права и обязанности.

Почему такое маленькое изменение настолько важно? Всё дело в том, что в Российской империи карьерный рост и сословный рост был спаян воедино - за каждой категорией населения закреплялись свои права и обязанности. А к обязанностям добавлялся оклад. Больше оклад - больше ништяков. Теперь у нас одномоментно на рынке труда появились десятки миллионов человек, которые имеют рабочие руки. И, в общем-то, всё. Только рабочие руки.

Если вы поймали себя на аллюзии на современные реалии, то это неслучайно. Вчерашние крепостные буквально вели тот же образ жизни, что и среднеазиатские мигранты в современной России. Идентичный. Тождественный. Абсолютно такой же. Те же функции, те же права, то же имущественное положение, они точно так же бесили всех остальных. И ровно по тем же причинам улучшение их прав приходилось проталкивать государству с огрооооомными усилиями. И да, Москва за оставшиеся десятилетия до начала двадцатого века точно так же покрылась трущобами деревенских мигрантов, которым предприимчивые старые москвичи с удовольствием сдавали хаты.

Вот, собственно, вам история крепостного права как она есть. Оно всё скрывается за умными словами и тьмой лозунгов, за академическими статьями и историографическими школами, но без прикрас выглядит именно так. Читайте источники, господа научпоперы, а не только избранные цитаты избранных историков.