Самые известные меценаты России

В современном обществе очень много говорится о благотворительности. Создаются всевозможные благотворительные фонды, собираются деньги, только вот что-то с трудом верится, что отечественная благотворительность – это уж такое благое дело. Уж слишком часто говорят о тех, кто такой деятельностью занимается: и такой молодец, и столько денег он дает, и этим он жертвуют. Как-то слабо верится в то, что добрые дела должны быть распиарены. Другое дело – меценатство. В России оно всегда была каким-то уникальным явлением. К сожалению, сегодня его вообще не существует. В наши дни культура находится в тяжелейшем положении, можно сказать в упадке, а вот настоящих меценатов почему-то нет. А ведь без культурной составляющей люди превращаются в общество потребления, что мы сейчас и наблюдаем. А ещё каких-то 150 лет назад меценатов в России было очень много. Да и не говорили они направо и налево, что дают деньги на благотворительность. Просто делали свое дело. Кто же они, российские меценаты?

Русское меценатство – явление уникальное, являющееся своеобразным феноменом. Само слово уходит в корнями в первый век до нашей эры, когда жил знаменитый римлянин Гай Цильний Меценат, который покровительствовал развитию искусств. Таким образом, меценатство – это и есть помощь в развитии науки и искусства на безвозмездной основе, помощь из личных средств. Расцвет меценатства в России приходится на 19-й век. Благотворительную деятельность в основном начали купцы. И это не торгаши, которых мы представляем сегодня. Купцы – это люди, которые занимались не только "купи – продай," они строили заводы и фабрики, железные дороги, открывали производства, купечество – это особый класс нашего общества. Отличительным свойством русского купечества от западных покровителей наук, искусств, являлось отношение к богатству. Они считали, что личные успехи, материальный достаток – это дар, который послан им свыше, поэтому этим даром нужно распоряжаться не единолично, а отдавать его на благое дело. Многие меценаты старались скрыть свое имя, делать добрые дела в тайне. Они давали деньги на постройку больниц, приютов, учебных заведений, музеев, театров, при этом являлись не только хорошими предпринимателями, умеющими зарабатывать деньги, но и людьми, которые ценили и уважали прекрасное, являлись настоящими знатоками живописи, скульптуры, антиквариата. Некоторые имена меценатов дошли до нас, несмотря на их желание остаться в тени и просто делать благое дело.

Так, известным меценатом был князь Дмитрий Михайлович Голицын.

На собственные средства он построил в Москве больницу для бедных. Голицынская больница до сих пор существует, в настоящее время в ней расположен Голицынской корпус Первый городской клинической больницы. Князь Голицын был высоко образованным человеком. Он одним из первых начал собирать картины старых мастеров – художников западной Европы. Он был известным благотворителем. Все свое состояние, а это 850 000 руб. и доходы от двух имений в 2000 душ, а также свою обширную картинную галерею он завещал на устройство и содержание больницы в Москве. Его воля была осуществлена его двоюродным братом.

Чаще всего меценатами становились купцы. Одним из самых известных русских покровителей искусств стал Савва Тимофеевич Морозов.

Он происходила из старообрядческой купеческой семьи, получил прекрасное образование. Сначала он окончил физико-математический факультет московского университета и получил диплом химика, также обучался в Кембриджском университете. Морозов был не просто директором Никольской ткацкой мануфактуры, он сам прекрасно разбирался в том деле, которым владел. Морозов занимался благотворительностью постоянно. Так, на фабрике он вёл оплату по беременности и родам, выделял стипендии молодым людям, которые учились стране или за рубежом. Также он оплачивал обучение своих рабочих. Савва Морозов был заядлым театралом, поэтому он вносил большие деньги на развитие МХАТа, на его средства были заказаны самые современные приспособления для сцены. Именно благодаря Морозову впервые в России появилась осветительное оборудование. К сожалению, личные обстоятельства, а также революционные действия привели к преждевременной смерти Морозова.

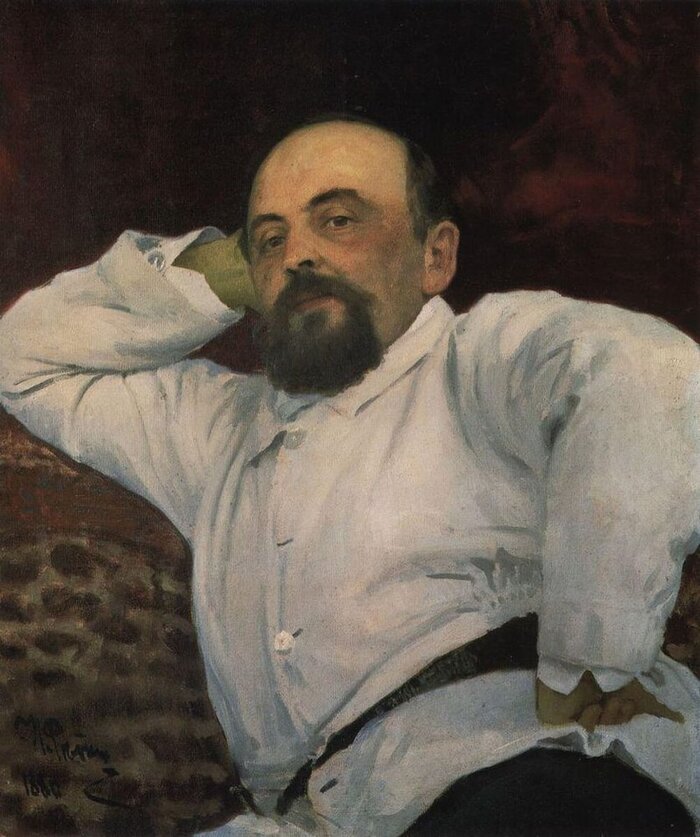

Ещё одним известным русским предпринимателем и меценатом был Савва Мамонтов.

Он оказывал поддержку многим художникам. Мамонтов родился в богатой купеческой семье, получил прекрасное образование. Его отец строил железные дороги, но сын этим не увлекался, его больше интересовало творчество. Он был знаком со многими художниками, устраивал домашние спектакли. Однако после смерти отца Мамонтову пришлось вникать в семейные дела и занять пост директора Московской Ярославской железной дороги. Теперь у него появились и средства на поддержку талантливых художников. Вместе с женой они покупают усадьбу писателя Сергея Аксакова в Абрамцево, которая становится центром художественной жизни в России. Здесь подолгу живут русские художники Репин, Васнецов, Серов, Врубель, музыканты Шаляпин и другие. Мамонтов оказывал деятелям искусство финансовую поддержку, но при этом коллекционированием сам он не занимался. В конце 19-го века купец становится банкротом. Не без помощи государства. Интриги заинтересованных лиц приводит Мамонтова в тюрьму, а все его имущество арестовано. На него заводится уголовное дело, постоянно ищутся доказательства злоупотребления должностными полномочиями Мамонтова, но, к счастью, ничего не находят. Мамонтов был оправдан, однако все его имущество было распродано, железная дорога почти за бесценок отошла государству. Мамонтов потерял деньги и репутацию и заниматься предпринимательской деятельностью уже не мог, однако до конца жизни он сохранил любовь к искусству и любовь своих старых друзей – художников и музыкантов.

Именно благодаря следующим купцам в нашей стране есть одно из самых богатых собраний картин – Третьяковская галерея.

Состояние купцов Третьяковых составляло более 8 000 000 руб., из которых треть они пожертвовали на искусство. Братья владели большой Костромской льняной мануфактурой. Помимо продуктивной промышленной деятельности, оба брата собирали картины, причём Павел предпочитал русскую живопись, а Сергей – иностранную. Галерея Павла Третьякова стоимостью 2 000 000 руб., а также недвижимость, была передана в дар Москве. Сергей Третьяков свою коллекцию завещал брату, так как тоже хотел, чтобы она была не просто частной коллекцией, но достоянием людей. Помимо знаменитой галереи Третьяковы содержали училище для глухонемых, поддерживали Московскую консерваторию, художественные училища. На свои деньги в центре столицы братья создали проезд, чтобы улучшить транспортное сообщение в Москве.

Купец Гаврила Солодовников стал автором самого крупного в истории России пожертвования.

Его состояние оценивали в 22 000 000 руб., 20 из которых он потратил на нужды общества. Уже в 20 лет Солодовников стал купцом первый гильдии, а в 40 заработал свой первый миллион. Возможно, свои дела он вёл не совсем чисто, но успокоил свою совесть, составив завещание – почти все свое состояние он отдал на благотворительность. Благодаря купцу в Москве появилась в консерватория, на Большой Дмитровке был построен концертный зал с театральной сценой, клиника кожных и венерических болезней. На его деньги были обустроены женские училища в ряде губерний, созданыприюты для бездомных, построены дома с дешёвыми квартирами для бедных и одиноких людей.

Ещё одними братьями-меценатами были купцы Щукины.

Сергей Щукин был коллекционером новой западной живописи. Он собрал одну из лучших в мире коллекций импрессионистов и постимпрессионистов.

Его брат, Пётр Щукин, коллекционировал памятники отечественной истории. В начале 20-го века Петр Щукин подарил свою богатую коллекцию российскому историческому музею в Москве, а Сергей Щукин открыл свой особняк для тех, кто желал познакомиться с коллекции картин, которые он собирал всю свою жизнь.

Знаменитое стекольное производство в городе Гусь-Хрустальный обязано своим появлением семье Нечаевых-Мальцовых. Прославил эту фамилию Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, который в 46 лет стал владельцем империи стекольных заводов, расположенных в городе Гусь.

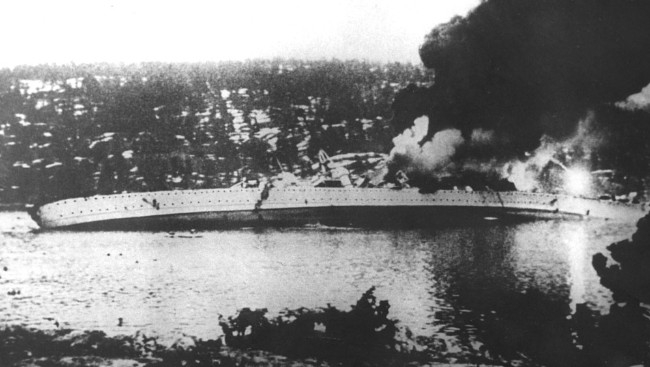

Его дядя Иван Мальцов был единственным, кто выжил из дипломатической миссии Грибоедова в русском посольстве в Тегеране. Он оставил дипломатию и открыл стекольное производства. Мальцов привёз из Европы секрет цветного стекла и начал выпускать прибыльное оконное стекло. Всю эту разросшуюся империю он оставил своему племяннику, немолодому чиновнику Нечаеву вместе с фамилией. Юрий Нечаев-Мальцов постоянно занимался благотворительностью. Он выделил 3 000 000 для постройки музея изящных искусств в Москве. Более того, когда выяснилось, что десятиметровую мраморную колонну для музея в России сделать невозможно, он на свои деньги зафрахтовал пароход и выписал из Италии искусных каменотёсов. На его деньги во Владимире была основано техническое училище, а на Шаболовке - богадельня и церковь в память о погибших на Куликовом поле.

Другой русский меценат, промышленник и банкир Фёдор Павлович Рябушинский, был страстным путешественником, его увлечение географией привело к идее организовать научную экспедицию на Камчатку.

На его средства экспедиция была организована. В ней хотел участвовать и сам меценат, но 1910-м году он умер от туберкулёза, завещав родственникам довести экспедицию до конца.

Братья Морозовы также были одними из крупнейших меценатов своего времени. Так, Михаил Абрамович Морозов на свои средства учредил институт злокачественных опухолей, зал греческой скульптуры в музее изящных искусств.

Он выделил деньги на консерваторию, Строгановскому училищу для поддержки молодых художников, артистов и музыкантов. Также Михаил Абрамович был страстным коллекционером, в его коллекции насчитывает около 60 икон, 10 скульптур и около 100 картин, среди которых произведения современных французских и русских художников. Его брат, Иван Абрамович Морозов, после смерти брата продолжил собирать его коллекцию, среди которых была знаменитая картина Пабло Пикассо «Девочка на шаре».

После революции собрание произведение искусства братьев Абрамовых была национализировано, а на его основе организован второй музей нового западного искусства.

Были среди меценатов и женщины. Так, мать братьев Морозовых Варвара Алексеевна Морозова, в память о своем муже, также известном меценате, построила психиатрическую клинику, которую передала Московскому университету.

Она потратила на обустройство клиники около 500 000 руб., по тем временам это огромная сумма. Ещё при жизни мужа Варвара Алексеевна устроила начальное училище и ремесленные классы при нём. Она внесла большой вклад в создание различных учебных заведений: организовала пречистенские рабочие курсы и поддерживала народный университет имени Шанявского, благодаря её помощи и поддержке было построено общежитие для студентов Императорского технического училища. Морозова основала первую бесплатную общедоступную читальню в Москве. При её фабрике существовала больница, родильный дом, торговая школа для малолетних рабочих.

Благотворительностью занималась и княгиня Мария Клавдиевна Тенишева.

Она вела активную просветительскую деятельность: организовала ремесленное училище для детей рабочих при рельсопрокатном заводе, которым руководил её муж, в её имении народные умельцы возрождали традиционные ремёсла. Княгиня создала бесплатную художественную студию для талантливых молодых людей, которые готовились к поступлению в Петербургскую академию художеств. Также Мария Тенишева собирала коллекцию народных костюмов, украшенную смоленскими вышивальщицами, расписанную в традиционных техниках посуду, керамику, русские музыкальные инструменты. Позже это собрание стало основой музея русской старины в Смоленске.

Имена русских меценатов можно ещё долго перечислять. Конечно, многие из них так и остались неизвестными. Они как раз этого и хотели: помогать бескорыстно, не требуя взамен ни славы, ни почета, ни благодарности. К сожалению, в начале прошлого столетия меценатство в России закончило свое существование. Кто бы что ни говорил, но до сего времени оно, к сожалению, не возрождено. Конечно, можно долго спорить о том, зачем нам поддерживать культуру, литературу, талантливых людей, когда кругом так много нуждающихся, только ведь без духовной составляющей человек превращается в быдло. Но в мире, где прославляются посредственности, очень хочется, чтобы по-настоящему одарённый человек получал поддержу и помощь, чтобы его талант был открыт всем, чтобы он нёс людям добро и свет, приучал ценить и любить прекрасное. Будем надеяться, что настоящие меценаты, благотворители с большой буквы снова появятся на просторах нашей родины и откроют новые таланты, которыми всегда славилась Россия.