Тут оказывается, что траурная процессия следовала за гробом убитого мальчика, ну а сторонние зрители обсуждают случившееся убийство и строят разные версии. Тут высказывается мысль, что людей в городе и окрестностях убивают сектанты, которые вырезают у своих жертв внутренние органы и отправляют их в специальных чемоданчиках за границу.

Тут к разговаривающим подходит Чикатило, у которого спрашивают, что он думает насчет убийств в лесополосах. Ну тот и говорит, что убийства совершают диверсанты, или партизаны какие ни будь. Дальше у Чикатило спрашивают, как это так дети с незнакомыми людьми в лес идут, разве их в школе не учат, что нельзя разговаривать с незнакомыми, ибо это может быть опасно.

Чикатило говорит, что этому детей в школе учат, но что если человек внешне добрый, то дети могут за ним пойти. Тут с Чикатило делятся информацией, что в связи с убийствами, милицией были задержаны два дурака из специального интерната. Так вот милиция проводила следственный эксперимент, где один из дураков, подробно все рассказал и показал.

После следственного эксперимента, Овсянникова спрашивает у Витвицкого, что он думает по поводу арестованного Шеина, следователь из Москвы говорит, что нет никаких сомнений, что дурачок был на этом месте, но он все же сомневаемся в том, что именно он совершил это убийство.

На это Овсянникова ему говорит, что у него практики в работе не хватает, ибо среди преступников попадаются разные экземпляры. Вон один такой типчик, убил ради пенсии свою собственную бабку, выпить хотел а денег не хватало, а когда его поймали, рассказывал как он любил свою бабушку.

В общем Овсянникова сомневается в своих ощущениях и она уже готова поверить в то, что убийства совершили два дурака из интерната, ибо Шеин подробно все указал во время следственного эксперимента, даже показал место, куда убийца закинул удочку мальчика.

Когда они прибывают в управление, Овсянникова спрашивает у Витвицкого, что же будет дальше, ну он говорит, что изложит все в своей аналитической записке, ибо в показаниях дурачков, есть масса несостыковок. Она спрашивает каких именно, но он ответить не успевает, так как её вызывают на ковер к начальству, для получения выговора, за самодеятельность.

Нагоняй от начальства, получает и Витвицкий, которого полковник Кесаев катит бочку, выражая ему своре бурное недовольство. Чтобы Витвицкий не путался под ногами, полковник отправляет его работать в архив, изучать старые уголовные дела. Витвицкий хочет оспорить такое решение, но полковник прерывает его в весьма грубой форме, ибо его не интересуют оправдания подчиненного.

Полковник угрожает Витвицкому, что если он еще раз, позволит себе такую самостоятельную выходку, то он отправится в Москву с формулировкой о профессиональной непригодности. Ну это у нас типа такой конфликт, между закостенелым ограниченным начальником, и талантливым следователем, которому не дают развернуться и ставят ему палки в колеса.

Тем временем, Чикатило пришел домой, где его ожидает любящая жена и сын. Сын собирается идти погулять, но суровая мама его его не пускает, ибо надо делать уроки, но сынок врет мамаше, что им ничего не задали. Но суровая мамаша не ловится на уловки сына, и хочет засадить его за уроки, но за сына заступается Чикатило, который отпускает сына гулять, однако не велит ему заходить в лесополосу за гаражами. На этом моменте, сделаю небольшое отступление, для того чтобы посмотреть на семейную жизнь маньяка.

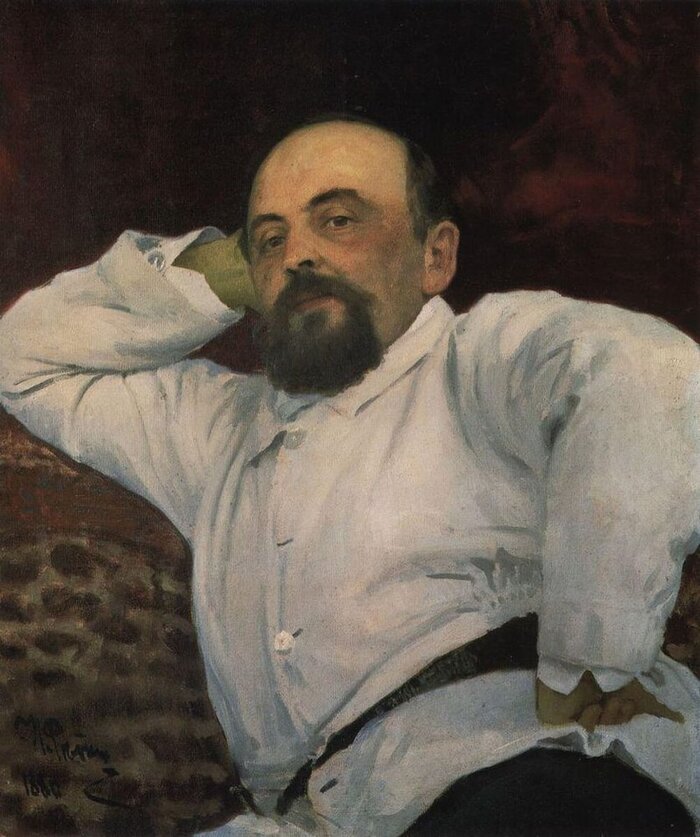

Ростовский потрошитель познакомился со своей будущей женой за 16 лет до первого убийства, в 1962 году. Феодосия Одначева дружила с сестрой Чикатило, которая и свела свою подругу с братом. Андрей и Феодосия сразу начали встречаться и уже в следующем году сыграли свадьбу. Он ласково называл ее Фенечка.

В быту Андрей Чикатило вел себя как образцовый муж: не курил и не пил, поводов для ревности не давал, заработанные деньги откладывал на «Москвич». Единственное, что смущало женщину, — проблемы с интимной жизнью.

Позже Феодосия признается, что у нее не было сексуальной связи с будущим мужем до свадьбы, а после первой брачной ночи оказалось, что у Чикатило проблемы с эрекцией. Но тогда жена списала проблемы на застенчивость супруга. Несмотря на трудности в постели, завести детей всё же паре удалось: через несколько лет после свадьбы у Чикатило родилась дочь Людмила, а еще через четыре года — сын Юрий.

С детьми Андрей Чикатило вел себя как образцовый семьянин. Его сын Юрий в интервью называл отца «заботливым и работящим мужем, добрым папой и хозяйственным мужчиной». Он вспоминал об Андрее Чикатило как о веселом отце, который подарил ему счастливое детство.

На протяжении всей супружеской жизни Феодосия Одначева не замечала мелочей, указывающих на тайную жизнь мужа. Когда Чикатило попросили уволиться за сексуальные домогательства из школы-интерната, жена поверила в историю о конфликте с руководством. Долгие отсутствия по ночам Чикатило объяснял задержками на работе, и Фенечка снова верила. Даже крови на одежде находилось объяснение: Чикатило уверял, что просто порезался.

Когда маньяка задержала милиция в 1990 году, Феодосия Одначева отказывалась верить в то, что ее муж убийца. Осознание пришло, когда следователь Амурхан Яндиев показал ей видео, на котором Андрей Чикатило показывает милиции место захоронения одной из своих жертв. По воспоминаниям Яндиева, когда в кадр попала маленькая синяя кроссовка жертвы маньяка, Феодосия Одначева без лишних слов произнесла: «Я всё поняла…» Это если вкратце по теме, возвращаемся к просмотру сериала.

Витвицкий, сосланный начальством в архив, изучает паки с уголовными делами и мысленно у себя в голове, прокручивает признательные показания сделанные арестованными дурачками, выискивая среди их слов явные несостыковки.

И надо же такому случится, Витвицкий находит таки несостыковку в показаниях Шеина, который споткнулся когда речь зашла об удочке. Так же из слов Шеина можно сделать вывод, что он был на месте убийства мальчика, но уже после того, как само убийство произошло.

За проявленную инициативу, наказали так же и Овсянникову, которую так же сослали в архив, чтобы она под ногами не путалась. Так что уголовные дела они изучали какое-то время вместе, пока Витвицкому не пришла в голову одна идея, после чего он спешно сорвался и убежал.

В это время, два полковника, допрашивают двух арестованных дураков по делу об убийстве мальчика. Два дурака, путаясь в показаниях, рассказывают, как они затащили мальчика в кусты, где его и убили. При этом, каждый из дураков, приписывает себе роль главного убийцы, что приводит к спору между ними. Шеин утверждает что мальчика убил он, а его приятель утверждает, что сделал это он.

Два дурака так старались взять вину на себя, что это привело к драке между ними. Но драку между арестованными, прервали милиционеры, которые находились в кабинете начальника. Растащив дураков по разным углам ринга, их увели из кабинета.

Когда арестованных увели, полковник Кесаев выражает свое сомнение в том, что эти двое являются настоящими убийцами. Но полковник Ковалев, настолько уверен в том, что эти два дурака является убийцами, его даже не смущает то, что из акта экспертизы ножа, который был найден у Шеина, не следует что это нож мог быть орудием убийства.

Витвицкий же отправился в трамвайное депо, где попытался выяснить, как Шеин вообще проник на охраняемый объект. По словам охранника выходит, что Шеин мог проникнуть на территорию депо, только через забор. Потрогав колючку, которая натянута поверх забора, Витвицкий несется в управление, где он проверяет руки у задержанного Шеина.

И тут, в тот момент когда Витвицкий осматривал в коридоре руки арестованного, на него натыкаются два полковника. Полковник Кесаев, увидев в управлении Витвицкого, катит на него бочку, но молодой следователь, просит уделить ему пять минут времени.

Витвицкий объясняет полковнику, что во время следственного эксперимента, в словах Шеина он обнаружил противоречия, при этом он говорил так, как будто не спрятал там тело, а нашел его. К тому же Витвицкий уверен, что поранился Шеин, не вовремя совершения убийства, на что сам дурачок указывал, а когда проникал в троллейбусный парк через забор.

К тому же, Витвицкий говорит, что от поломанной бамбуковой удочки, на руке Шеина остались бы совершено другие повреждения, и демонстрирует полковнику порез на своей руке. В общем Витвицкий купил в магазине удочку, сломал её и провел на себе эксперимент, при этом сравнил повреждения на своей руке с повреждениями на руке Шеина.

Полковник, уже спокойно относится к своему подчинённому, и дает ему ознакомится с экспертным заключением по ножу, из которого следует, что этот нож мог быть орудием убийства. На это Витвицкий говорит, что этот нож с таким же успехом мог и не быть орудием убийства, ведь слово мог, относится к весьма расплывчатой категории.

Полковник, спокойно и без истерик, выслушал доводы Витвицкого, и приказал ему, изложить все свои выводы в письменном виде к вечеру, но от работы в архиве его не освободил.

В это время, непосредственный начальник Чикатило, приглашает его к себе в кабинет, спрашивает его о детях, говорит с ним о совершенных убийствах, при этом утверждая что милиция убийц поймала.

А затем начальник говорит Чикатило, что ему придется ехать в командировку, ибо нужны запчасти, а послать за ними некому. Чикатило с радостью соглашается поехать в командировку, благо ему обещали два отгула и премию.

На платформе, в окрестностях Новошахтинска, Чикатило находит себе новую жертву, девушку , которая ожидает электричку . Девушка с побитой мордой лица, сначала ведет с незнакомым человеком крайне невежливо, пока он не предлагает ей выпить кое-что покрепче.

Он спрашивает у нее, есть ли где ни будь рядом, какое ни будь укромное местечко, где можно посидеть, поговорить за жизнь, распить бутылочку. Она говорит ему, что такое местечко имеется, надо только поле перейти, так что в укромное местечко они идут вместе.

Ну а идут они через кукурузное поле, девушка рассказывает маньяку о своей жизни. Когда они очутилась в зарослях кукурузы, Чикатило вырвался немного вперед, потом остановился, достал из портфеля ножик.

Когда она к нему подходит, он внезапно поворачивается и давай наносить ей удары ножом в шею. Убив свою жертву, маньяк изнасиловал труп.

Тем временем Витвицкий с Овсянниковой работают в архиве, изучают уголовные дела, тут же выясняется, что московский гость ни хрена не шарит в уголовном кодексе, в отличие от старшего лейтенанта милиции. Витвицкого заинтересовало одно уголовное дело, о насильнике, который заражал свои жертвы венерическими заболеваниями.

Ну так вот Витвицкому показалось, что дело, которое они ведут, очень схоже с этим уже закрытым делом, потому что там тоже был самозванец, который брал вину на себя, так же как это сделали два дурака.

В это время, ростовские милиционеры пьют коньяк за успех, полностью уверенные, что им настоящие убийцы попались. Полковник говорит майору, что надо лучше проработать доказательную базу, чтобы москвичи не подкопались, а для этого он хочет привлечь подставных свидетелей, которые на суде бы показали, как они краем уха слышали, как эти два дурака убийства планировали. Майор рад стараться, лишь бы дело побыстрей закрыть, у него уже и подставные свидетели на примете имеются..

Когда в кабинет к полковнику заходит Кесаев, Ковалев радостно ему сообщает, что они уже готовы передавать дело в суд. Тут оказывается, что на руках у Ковалева есть показания свидетеля, который якобы видел как два дурака с убитым мальчиком направлялись в лес.

Но увидев что этим "свидетелем" является бабушка лет семидесяти, которая торгует на платформе семечками, полковник Кесаев выражает сомнения в надёжности такого свидетеля. Так же Кесаев высказывает свои подозрения, что бабушку уговорили дать показания сотрудники Ростовской милиции, а на самом деле она вообще ничего не видела.

И вот уже ночью, следственная группа осматривает труп найденный в кукурузе. Сделаю финальное отступление о деле дураков. Прямая речь. Руководитель уголовного розыска УВД Ростовской области Михаил Фетисов

На одном из допросов М. Тяпкин, которого подозревали в убийстве Маркова заявляет: «А я и еще одну бабу убил». Объясняет вполне конкретно, место у Каменоломен называет: «Бросил в яму и закрыл железкой». В принципе, если отсюда идти ему к дому престарелых, точно на этом маршруте получается… Послали людей — не нашли. Отложили — мол, потом разберемся. Дней через десять… находим труп. На самом деле в «ямке и железкой закрытый». А сказал он о нем еще до обнаружения трупа, так что у милиции или прокуратуры при всем желании не было даже возможности «запрограммировать» его на эти «признания». Потом-то врачи нам объяснили, как это могло произойти. …Потом трупы «нашлись» в Сальском районе. Я сижу в Шахтах, а сообщение оттуда. А.Пономарев, один из таких подозреваемых, родом оттуда, из тех краев. Погибли же там женщина в Сальском районе и подросток в Целинском. И начинают они мне рассказывать, как женщину, «которую убили», ветками забросали, как копейки у нее в кармане нашли, еще уронили их… Звоню из Шахт в Сальск. Там у нас работал Рыбин Анатолий Иванович. Прошу: «Опиши мне приметы, одежду, а то мне один тут рассказывает…» Он передает, и все один к одному совпадает. Я-то сам на месте происшествия не был, не знал. Соответственно, и это в общую копилку пошло. Потом мы по Сальску задержали подлинного убийцу: изобличен, изъяты вещи. Все подтверждает, но категорически отрицает, что укрывал труп ветками. Значит, наши «интернатские собеседники» были на месте преступления, пошарили у чужой жертвы в карманах и забросали ее лапником?! Врачи потом нам объяснили: они не могут наговорить нам ни с того, ни с сего. Для начала ему нужно то, что он сам видел… Вскоре получаем информацию из Ростова, что двое подозреваемых вывезли женщину в Шахты и там убили, якобы отомстив тем за заражение венерической болезнью и бросив где-то в районе Каменоломен. Похоже, та самая, что в «ямке лежала и железкой накрыта». Начинаем работать, находим — сознаются. Доказываем убийство. Изымаем вещи убитой и т.д. Вот и гадай тут! Миша Тяпкин же первый заявил об этом преступлении, довольно живо и точно рассказал, как и где. Но пусть и поздно, но разобрались, что сам к убийству отношения не имеет. Врач потом объяснил: если он бродил и видел этот труп, то на этом свой рассказ и строил. А то, что не видел, он никогда и придумывать не будет, сколько его не расспрашивай. Впрочем, это теперь события укладываются в несколько минут пересказа, а какие объемы оперативно-розыскной работы за ними стояли! Одних оперативных совещаний сколько провели, пытаясь разобраться, какую долю правды содержат вес эти показания «интернатских ребят»

Так что эти самые дураки, которые сознавались в убийствах и давали признательные показания, весьма так дело об убийствах запутали и пока милиционеры разобрались что к чему, прошло много времени, а убийства между тем продолжались.

Но это не значит что милиционеры зациклились на одних единственных подозреваемых и не вели никакой работы. При расследовании убийства Димы Пташникова наметился на сей раз настоящий, а не мнимый прогресс и в еще одном направлении поисков – работники милиции организовали проведение разведывательных опросов по предполагаемому маршруту движения мальчика и выявили несколько свидетелей, видевших возможного убийцу Димы.

Соседи Пташниковых Недогонова и Хромова пояснили, что они гуляли вечером 24 марта в районе остановки автобуса «Дворец культуры» и их обгонял Дима с каким-то мужчиной в очках, демисезонном пальто темно-серого цвета, шапке из меха, с портфелем в руках. Лица рассмотреть она не смогла, но обратила внимание на странную шаркающую походку мужчины – казалось, что он ходит на негнущихся ногах. За убийцей шел мальчик, Они оживленно разговаривали. ничто не свидетельствовало о том, что мальчика принуждали к этой прогулке – его не тащили, даже не держали за руку. Мальчик шел сам – спокойно и добровольно. Следовательно, Дима вполне доверял этому человеку и мог знать его прежде. Позднее их также встретили одноклассник Димы — Олег Титов и его отец, которые сообщили те же приметы мужчины, а наблюдательный Олег даже заметил, что очки у мужчины сзади были на резинке или веревочке. Киоскер Романько показала, что в первой половине дня 24 марта Дима, который был известен ей как увлекающийся марками подросток, купил в киоске книгу по филателии. В это же время покупал газеты мужчина в очках, приметы которого совпадали с описанными.

Это была первая встреча Димы с убийцей. Когда последний, наблюдая за подростком, увидел его около киоска, то под видом покупателя газет подошел к мальчику и заговорил с ним о филателии, сказал, что у него есть марки нужной тематики на обмен и пообещал вечером принести на автовокзал. Поэтому на встречу со своим убийцей вечером мальчик шел уверенно, как к знакомому, и был настолько увлечен интересом, что даже не поздоровался со знакомыми. Свидетельские показания помогли составить описание человека подозревавшегося в убийстве Димы и сделать его фоторобот.

В сериале же, эксперт говорит, что на жертве остались следы спермы, ну а Витвицкий делает вывод, что девушку убил тот самый убийца, которого они и разыскивают

На совещании в управлении, выясняется, что характер ранений у жертвы в Новошахтинске, полностью совладают с характерами ранений у убитого мальчика в Ростове. При этом, майор говорит, что экспертиза показала, что сперма убийцы относится к четвертой группе крови, что по словам полковника Кесаева, позволит сократить группу потенциальных подозреваемых..

Замечание московского полковника, встречается в штыки сотрудниками ростовской милиции. Однако Кесаев продолжает и предлагает брать анализы крови у мужчин, которые обращаются в медицинские учреждения, у военных, а так же учащихся учебных заведений, где предусмотрена такая процедура, а так у же у лиц имеющих водительские права.

Полковник Ковалев замечает, что на подобную операцию уйдет очень много времени и средств, на что Кесаев говорит, что не надо считать время и средства, надо ловить убийцу, который действует уже несколько лет, так что надо ударно потрудится..

Витвицкий же предлагает, отпустить арестованных дурачков, ведь они не могли совершить последнее убийство, потому что в это время сидели в камере. Но полковник Ковалев, не спешит отказываться от таких удобных подозреваемых, потому что он считает, что у тех двух дурачков есть сообщник.

Ну и следующие события как бы подтверждают такую уверенность полковника, ибо в отделение милиции, заявляется еще один умственно отсталый и заявляет, что это именно он совершил убийство в Новошахтинске, на этом вторая серия заканчивается