Лига историков

Три фараона, рассказ второй

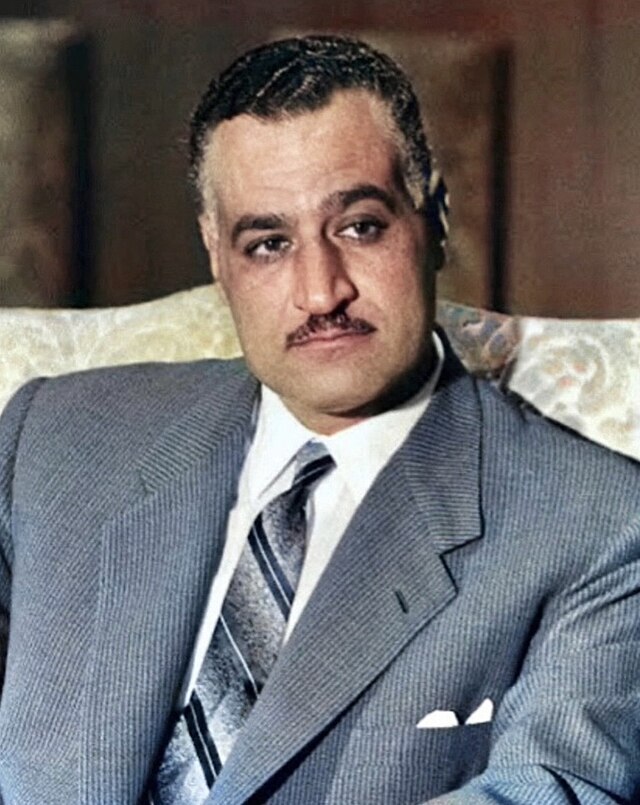

Первая часть была посвящена самому раннему бытию Египта как республики, крепко связанному с именем президента Гамаля Абделя Насера.

За 16 лет руководства, с 1954 по 1970 годы, он заложил основы модернизации египетского государства - боролся с радикальным исламом, строил военно-промышленную базу, избавлял страну от внешнего влияния (национализация Суэцкого канала) и тому подобное.

Кроме того, придерживался позиций панарабизма и антисионизма, что имело более плачевные итоги - попытка создать федерацию с Сирией с треском провалилась, а война с Израилем в 1967-ом, несмотря на амбициозные планы Каира по ликвидации соседа, также кончилась поражением и потерей сектора Газы и Синайского полуострова.

На момент смерти Насера в сентябре 1970 данные трудности всё ещё стояли как часть актуальной для Египта повестки. Почивший лидер не успел их решить, а потому за дело взялся новый.

Звали его Анвар Садат. Будем разбираться в биографии обозначенного персонажа и том, какое влияние он оказал на свою страну

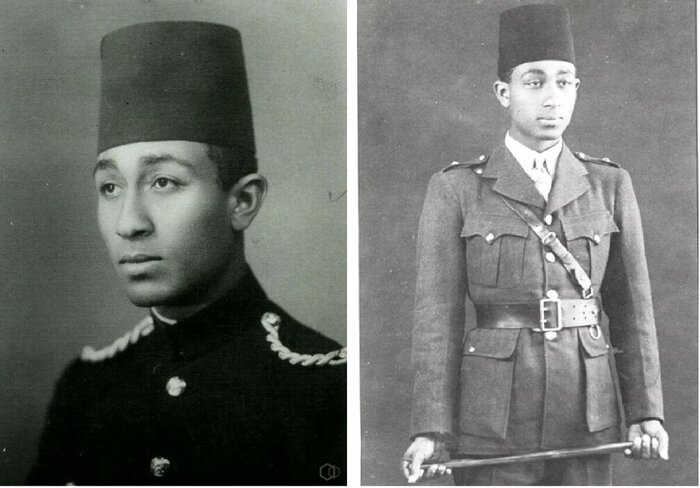

Родилась названная персона 25 декабря 1918 года в небольшом городке Мит-Абу-аль-Кум к северу от Каира в религиозной семье суданского происхождения.

Армейская карьера Садата началась в 1936 году, когда он поступил в британскую военную школу в Египте.

Его политические взгляды родились из сочетания мусульманского воспитания с националистическими идеями. Среди кумиров молодого человека находились такие фигуры, как Кемаль Ататюрк, Махатма Ганди и, что удивительно, Адольф Гитлер.

Восхищение Садата художником, кстати, отражало антибританские настроения в тогдашнем Египте и стремление к независимости от колониального господства. Анвар хотел через Германию выгнать англичан со своей родины, но вышло не очень - тайное сотрудничество с немецкими агентами вылилось лишь в неоднократные аресты.

Впрочем, скоро случились и положительные моменты в жизни Садата - его знакомство с Гамалем Абдель Насером заложило основу для их будущего сотрудничества. Вместе они сыграли ключевую роль в перевороте 1952 года, который сверг короля Фарука, ознаменовав начало перехода Египта к республике. Роль Садата в этой революции была важной, поэтому он быстро поднялся по служебной лестнице, в конечном итоге сменив Насера на посту президента в 1970 году.

Вступив в должность, Садат отошел от политики арабского социализма и панарабизма своего предшественника. Он инициировал экономические реформы, известные как "Инфитах" (арб. "раскрытие"), которые открыли египетскую экономику для иностранных инвестиций.

Хотя эта политика была направлена на стимулирование роста общественного благосостояния, она также усугубила социальное неравенство, что привело к массовым возмущениям.

Так, в 1977-ом на этой почве прогремели хлебные бунты. Это были протесты сотен тысяч людей, которые оказались недовольны решением правительства сократить вдвое субсидии на продукты первой необходимости. В ходе их подавления были убиты 79 человек, более 550 были ранены и 1000 арестованы. Субсидии вновь внесли, однако.

Во внешней политике Садат сместил ориентацию Египта с Советского Союза на Соединенные Штаты. Этот шаг был вызван его неудовлетворенностью советской поддержкой во время Шестидневной войны 1967 года. Новый президент считал, что сумеет договориться с Вашингтоном и таким образом вернуть оккупированные Израилем земли.

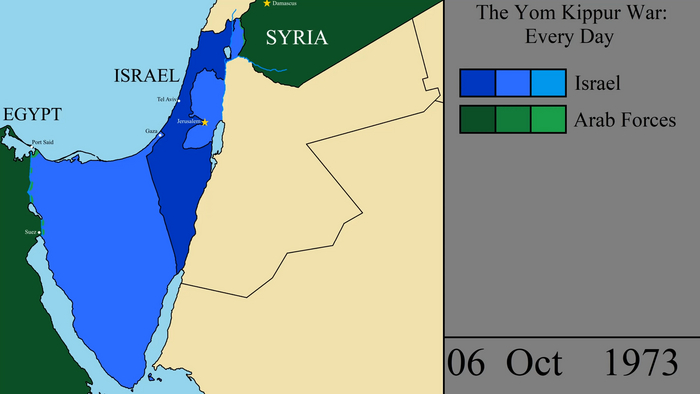

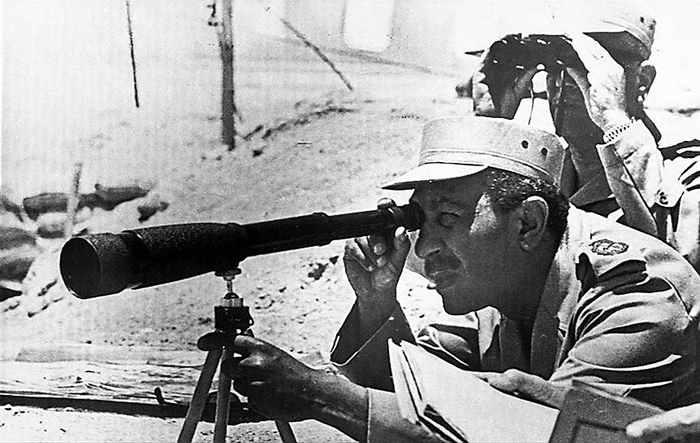

Для этой цели были собраны серьёзные силы и подготовлен план атаки на вражеские позиции в восточной половине Суэцкого канала. Он был приведён в исполнение во время противостояния 1973 года, названного "войной Судного дня"

Очевидно, что за шесть лет египетская армия и государство не могли кардинально перестояться и минимизировать качественный разрыв с Израилем, однако некоторого успеха операция таки достигла

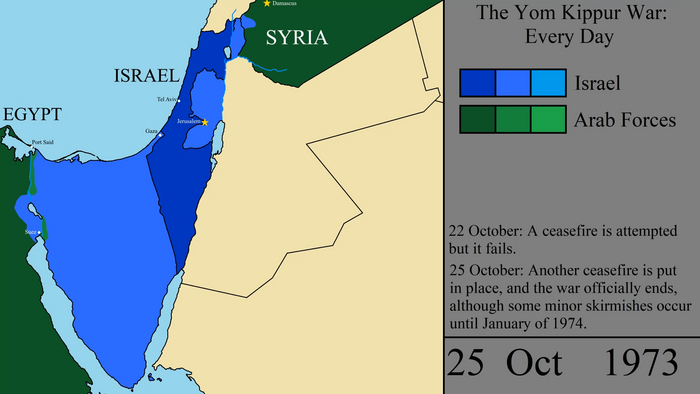

Хотя конфликт не принес ожидаемого военного триумфа, он укрепил внутренний авторитет Садата и подготовил почву для мирных переговоров с Израилем.

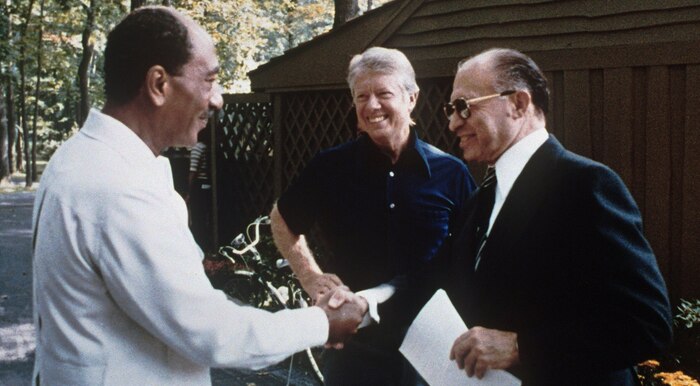

Самым значительным достижением Садата во внешней политике стали Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года, заключенные при посредничестве США. Эти бумаги привели к историческому мирному договору с Израилем, за что Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин получили Нобелевскую премию мира. Благодаря ним Синайский полуостров был полностью деоккупирован в 1982-м, что является несомненной заслугой Анвара.

До того Израиль рассчитывал закрепить Синай за собой с помощью колонизации. В семидесятые там активно создавались еврейские поселения и готовилась оборонительная инфраструктура.

Такое положение создало огромную опасность для Египта, но Анвар Садат энергичными военными и дипломатическими действиями избежал столь грустного исхода. Тем не менее, под израильским контролем осталась Газа и её сектор.

Однако этот шаг изолировал Египет от других арабских стран и вызвал всплеск внутренней оппозиции, особенно со стороны исламских фундаменталистов. Они считали руководителя предателем арабского мира.

6 октября 1981 года маршал был убит последними во время военного парада. Его смерть ознаменовала конец эпохи, но при этом радикалы не ухитрились захватить власть в государстве, и она перешла к сторонникам умершего, которые продолжили давить исламистские поползновения и править авторитарно.

Деятельность Садата имела глубокие последствия для Египта со всех перспектив, от экономической до внешнеполитической.

Он показал, что ориентация Каира на сотрудничество с СССР и национализм была непрочной и легко отпала при давлении объективных условий. В отличие от идеологически заряженного Насера, Анвар Садат вёл себя как реальный политик, что позволило Египту исправить неприятное наследство прошлых лет.

Буры в мундирах,1899-1902 гг. Артиллерия (часть 2)

Бурские артиллеристы участвовали в большинстве крупных сражений и множестве боев первого этапа Англо-Бурской войны. Уинстону Черчиллю часто приписывают следующие слова, характеризующее их боевые качества: "Лучшие артиллеристы мира, они могут преподать Королевской артиллерии (Великобритании) пару уроков". "Убийственными дьявольскими канонирами" назвал артиллеристов противника в одном из стихотворений австралийский военный поэт лейтенант Гарри Хаборд Морант, к слову, расстрелянный в 1902 г. по приговору британского военного суда за зверства над бурскими военнопленными и гражданскими лицами (более известен нашей публике по худ. фильму Breaker Morant, 1980).

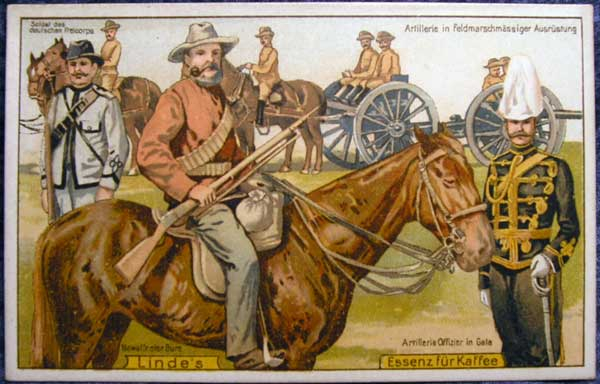

Артиллеристы Трансваальской Государственной артиллерии среди буров-ополченцев, 1899 г. В первом ряду - офицер (с золотыми шнурами на плечах) и мл. капрал, во втором - рядовой артиллерист.

Принцип действий бурской артиллерии, приведший к высокой результативности в условиях многократного превосходства британских орудий, определил уже упоминавшийся советский военный теоретик А.А. Свечин: "Группировка орудий в батареи потребовала бы группировки конной пехоты в значительные массы; поэтому буры, чтобы сохранить свой метод ведения операций небольшими подвижными колоннами, приняли и соответственную артиллерийскую тактику: артиллерия действовала поорудийно; каждое орудие занимало особую позицию, тщательно маскировалось; на артиллерийский огонь англичан буры не отвечали; пушки их начинали стрелять лишь в критический момент боя... Тяжелые пушки буров, дававшие шрапнельный огонь на дистанции 8 км, оказались очень ценными в полевых боях и вынуждали англичан к осторожному, заблаговременному развертыванию". Не столь хвалебно отзывается о боевой работе пушкарей Трансвааля и Оранжевой предметно изучивший артиллерийский компонент той войны Олег Тодер, он признает их объективные слабости: " На поле боя пушки использовались в типичной для буров манере. Они размещались индивидуально, редко сводились в батареи и во многих случаях играли роль дальнобойных ружей. Взаимная работа орудий координировалась слабо, что делало концентрацию огня на отдельных целях почти невозможной. Маскировка проводилась очень тщательно, а орудия (в большинстве случаев) располагались на максимальном удалении от противника. Когда противник подступал достаточно близко, орудия немедленно отводились с позиций. При этом нужды в эскорте обычно не возникало. На открытой местности буры очень неохотно рисковали своими пушками, и эта осмотрительность вполне объяснима, если учесть соотношение количества стволов". Сам же командующий артиллерией Трансвааля подполковник Тришар отозвался об участии его подчиненных в боевых действиях в лаконичной манере: "Везде, где могли, мы делали что могли, к сожалению, оказалось недостаточно".

Любая фундаментальная историческая работа по второй Англо-Бурской войне содержит материал о том, в каком сражении и сколько использовалось бурских орудий, и какую роль они сыграли. Повторяться не имеет смысла, однако на некоторых ярких эпизодах следует остановиться ради характеристики артиллеристов Трансвааля и Оранжевого Свободного государства как бойцов и людей.

Выигрышный боевой стиль бурской артиллерии - действия отдельными орудиями или малыми группами, избегание артиллерийских дуэлей - не был абсолютом и рождался методом проб и ошибок. Показательно, что во втором крупном сражении войны - при Эландслаагте 21 октября 1899 г. - бурские орудия попытались вести классическую контрбатарейную борьбу против англичан. У командовавшего тогда бурскими силами генерала Йоханнеса Кока начальником артиллерии был лейтенант Максимилиан Майк Дю Тойт, смелый офицер, получивший образование в Европе. В его распоряжении находились три полевых пушки и, по некоторым данным, два скорострельных орудия системы Максима. Командуя двумя полевыми 75-мм орудиями Максим-Норденфельт (не путать со скорострельными), лейтенант Майк Дю Тойт вступил в артиллерийскую дуэль с британскими орудиями. Всего в бою участвовало 18 стволов Королевской артиллерии, однако очевидно с трансваальскими пушкарями состязалось не более одной батареи.

Генерал Й.Кок со своими командирами перед несчастным сражением при Эландслаагте. Справа от седобородого генерала сидит усатый лейтенант М.Майк Дю Тойт в полной артиллерийской форме.

Артур Конана Дойл, участник и очевидец Бурской войны, красочно описывает это артиллерийское противостояние: "Британские пушки открыли огонь на 4000 метров, и теперь на темном фоне стали видны быстрые бездымные вспышки бурского ответа. Схватка была неравной, но буры держались мужественно. Удар, еще один, чтобы нащупать цель, столб дыма от разрыва снаряда в том месте, где находились орудия, за ним еще и еще. Подавленные, оба бурских орудия замолчали, лишь время от времени нарушая тишину короткими взрывами бешеной активности. Британские батареи потеряли к ним интерес и начали поливать гряду шрапнелью, подготавливая путь наступающей пехоте". Далее следует живописание решающей атаки батальонов 92-го шотландского полка Гордонских горцев, Манчестерского полка и спешенной Имперской легкой кавалерии вверх по каменистому склону, сбившей буров с оборонительных позиций. "Скалолазы взошли на край плато. Там стояли те два орудия, которые так ярко вспыхивали раньше. Теперь они молчали, вокруг лежали мертвые артиллеристы, а у хобота лафета стоял раненый офицер". Замечательный рассказ!

Изображение боя за артиллерийскую позицию трансваальцев в сражении при Эландслаагте. Рисунок участника боя Виллема Фредерика Мондриана в жанре "наивного искусства"

На деле все выглядело менее романтично. Военный историк Майкл Барторп (Michael J. Barthorp. The Anglo-Boer Wars, Blandford Press, 1987) на основании рапортов командующих британских офицеров утверждает, что артиллерийская перестрелка продолжалась не более получаса. Этого хватило, чтобы бурские артиллеристы, впервые оказавшиеся под огнем, не только вчистую проиграли ее, но и совершенно деморализовались под влиянием всех ужасов артиллерийского боя. Настолько, что когда их командир лейтенант Майк Дю Тойт, видя, что противник стремительно наступает и вывезти орудия не удастся, приказал своим уцелевшим людям отступать - они выполнили это с превеликой готовностью. Т.е. побежали от пушек со всех ног.

В бою погибли четверо бурских артиллеристов, трое было тяжело ранено. Всего в неудачном сражении при Эландслаагте пали 46 буров, включая смертельно раненого и вскоре скончавшегося в плену у англичан генерала Кока. Лейтенант Майк Дю Тойт получил типичное для артиллериста ранение - его "обсыпало" мелкими осколками. Поэтому или по иной причине он не смог отступить и сдался британцам, чтобы проследить, как его тяжелораненым подчиненным окажут помощь.

Захват британцами двух почти исправных (осколочные повреждения) орудий украсило то обстоятельство, что, как выяснилось, это были пушки Британской Южно-Африканской Полиции, захваченные бурами в 1986 во время злополучного рейда воинственного зубного техника д-ра Джеймсона.

Пленным при Эландслаагте трансваальским артиллеристам не повезло вдвойне: они были заключены британцами в тюрьму Ледисмита, который вскоре осадили бурские войска. Там они вынуждены были в бессилии слушать в своих камерах, как гремят на окрестных холмах орудия их боевых товарищей. Незадолго до снятия осады трое нижних чинов были отпущена на долечивание в нейтральный госпиталь в Интомби в 5 км от города. Лейтенант остался в заключении до конца войны.

Вывод из поражения при Эландслаагте напрашивается сам. Бурские артиллеристы отнюдь не были стальными воителями, они терялись в адском грохоте и пламени артиллерийской дуэли, а при приближении неприятеля не были готовы умирать на лафетах с саблями в руках, в отличие от артиллеристов военных держав старой Европы. Поэтому бурское командование учло этот урок. В полевых сражениях оно больше никогда не доводило до самоубийственного обмена залпами "кто кого" с британскими батареями. При том контрбатарейной борьбы при осаде укрепленных британских гарнизонов артиллерия бурских республик отнюдь не избегала, а в случае с Кимберли и Мафекингом, где орудия осажденных были слабы, даже не позволяла им особенно "тявкать".

Впрочем, именно при осаде Ледисмита артиллеристы Трансвааля позволили британцам снова нанести себе чувствительное - и технически, и для самолюбия - поражение. Боевую работу бурской артиллерии под Ледисмитом ярко описывает русский военный атташе в бурских войсках подполковник Ромейко-Гурко, побывавший на позициях: "С раннего утра трансваальцы открывают огонь из своих тяжелых орудий и производят подряд от пяти до десяти выстрелов, на которые англичане немедленно отвечают; затем назначаются люди для наблюдения за неприятелем, а огонь возобновляется лишь в случае появления какой-нибудь хорошей цели. (...) Под вечер огонь совершенно смолкает, а ночью трансваальцы никогда не стреляют, опасаясь, чтобы ответный огонь англичан не причинил вреда осаждающим". При этом русский военный агент оговаривается, что стрельба бурских пушек доставляет немало проблем осажденным, а британская "ответка" почти безрезультатна. Но складывается общая картина расслабленности и самонадеянности буров, что вообще очень характерно для их действий в начальный период войны. Южноафриканский историк Брейтенбах пишет, что, отстояв смену у орудий, трансваальские артиллеристы отправлялись отдыхать в основной лагерь своих войск, оставив у орудий только часовых... или часового (Breytenbach J.H.(1969–1996). Die Geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrika, 1899–1902 - The History of the Second War of Independence in South Africa, 1899–1902.).

155-мм орудие Шнайдера (Крезо) на позициях под Ледисмитом. Похоже, тот самый впоследствии взорванный англичанами "Длинный Том", и тот самый расчет, который проспал его.

Опасное пренебрежение буров караульной службой отмечали и их собственные комманданты, и иностранные добровольцы. Проблему сублимировал французский современник-писатель Луи Буссенар в некогда культовом романе "Капитан Сорви-голова": "Буры - храбрые, но беспечные воины - были плохими сторожами и разведчиками. Впрочем, дисциплина вообще не пользовалась особенно большим уважением в этой скроенной по-семейному армии. Приказы командиров выполнялись спустя рукава, а часовые были далеки от сознания лежащей на них огромной ответственности, которое свойственно дозорным европейских армий". Как видно, даже самые регулярные из бурских войск, артиллеристы, грешили тем же.

Военная контрразведка в патриархальном воинстве южноафриканских бюргеров также находилась на зачаточном уровне, гарнизон Ледисмита регулярно получал ценные сведения из трансваальского лагеря от шпионов - пробритански настроенных или завербованных буров и чернокожих наемников. В том числе и о неудовлетворительном состоянии караульной службы. Ответный ход осажденных стал только вопросом времени.

Когда 8 ноября несколько рот британского гарнизона Ледисмита - Имперская легкая кавалерия, Натальские карабинеры, конная пехота, все в пешем строю, и Королевские саперы под командой 43-летнего генерал-майора Арчибальда Хантера - предприняли дерзкую вылазку против орудийных позиций буров, часовой-артиллерист таки заметил приближающийся отряд и окликнул его. Однако бедолагу ввел в заблуждение ответ на африкаанс бура-ренегата, служившего британцам проводником. В итоге британцы легко ворвались за бруствер, вывели из строя подрывными зарядами 155-мм орудие Шнайдер (Крезо), знаменитый "Длинный Том", и 120-мм гаубицу Круппа, а 37-мм скорострелку Максима утащили в Ледисмит в качестве трофея. "Длинный Том" быстро восстановили в железнодорожных мастерских в Претории, но из бомбардировки Ледисмита он был выключен. Данные о действиях при этой вылазке бурских расчетов рознятся: Конан Дойл с имперским высокомерием пишет: "Артиллеристы испарились", официозный историограф ЮАР Брейтенбах утверждает, что расчеты по тревоге бросились к орудиям, но британцы остановили их интенсивным винтовочным огнем. Не суть важно, по факту трансваальские пушкари проспали свои орудия. При этом во время вылазки ранен был только один британец - майор Хендерсон, и погиб только один бур - тот самый артиллерист на карауле, запоздало защищавший свой пост.

В случае с успехом вылазки из Ледисмита "два снаряду упали в одну воронку": 11 декабря британцы повторили этот опыт, и вновь успешно: была выведена из строя еще одна бурская гаубица Круппа. Вторая вылазка встретила отчаянное сопротивление буров, и стоила британцам более 50 убитых и раненых и 6 пленных, а бурам - как минимум пятерых убитых и "большого числа" раненых. Сообщивший о потерях в письме в Преторию сын стаатс-секретаря Трансвааля Дениз Рейтц не конкретизировал, были ли среди них артиллеристы. Зато в своих воспоминаниях этот юный ополченец, а впоследствии участник Первой мировой войны и британский колониальный чиновник, сообщает о тяжелых потерях бурской артиллерии в последней попытке отстоять Йоханнесбург от наступающих войск захватчиков 31 мая 1900 г.: "Впервые за много дней у нас тоже была артиллерия, несколько находящихся рядом орудий Крезо (вероятно, 75-мм полевых). Артиллеристы сильно пострадали, я насчитал семь человек, убитых меньше чем через пятнадцать минут одним особенно сильным разрывом". Системы Крезо на вооружении "фрейстаатеров" не было, из чего можно заключить, что досталось снова трансваальцам...

Таким образом эти семеро, убитый горе-часовой при Ледисмите, а также четверо погибших и четверо раненых при Эландслаагте - единственные документально зафиксированные кровавые потери бурских артиллеристов во второй Англо-Бурской войне. Конечно, были и другие убитые и раненые, но достоверно известно только об этих. Всего в боях в 1899-1902 г. погибли около 4 тыс. буров из примерно 60 тыс. воевавших (приблизительная цифра, одномоментно под знаменами республик редко стояло более 30 тыс. бойцов), т.е. 6,6%. Если принять численность личного состава артиллерии бурских республик посредством сложения численности известных подразделений за 1 200 чел. и применить к ним общий процент безвозвратных потерь, то в боях должно было полечь 79-80 бурских артиллеристов. Конечно, это очень условный расчет, к тому же артиллерия часто страдает в боях меньше, чем пехота.

Самое массовое пленение бурских артиллеристов британцами произошло 27 февраля 1900 г., в "день Маджубы", при Паардеберге на берегу реки Моддер. Знаменитый бурский генерал Пьет Кронье со свой 4-тысячной армией сдался британскому фельдмаршалу Робертсу после 9-дневных боев в окружении и тяжелой бомбардировки. Российский военный агент при войсках лорда Робертса Генерального штаба полковник П.А.Стахович доносил с места событий:" Было взято в плен 38 офицеров, 4010 нижних чинов, в том числе 161 раненый; 2/3 сдавшихся были трансваальцы, 1/3 - буры Оранжевой Республики; орудий взято шесть: четыре Крупповских 7,5-сантиметровых и два скорострельных Максима-Виккера (имеется в виду 37-мм Максим, известный как "Пом-пом")". Среди сдавшихся было примерно 40 "униформированных" артиллеристов, большинство - "фрейстаатеры" (3 из захваченных крупповских орудий были "оранжевыми", 1 - трансваальским). Они смело потребовали у победителей особого уважения к себе как регулярные войска. И британцы охотно предоставили им "уважение по-имперски". Артиллеристы разделили судьбу плененной армии Пьета Кронье - перевозка в Кейптаун по железной дороге в вагонах для скота, мучительное морское путешествие в переполненных трюмах на остров Св. Елены, а затем заключение в лагерях вплоть до 1902 г. на этом суровом пристанище другого проигравшего битву Британии, Наполеона Бонапарта... Среди могил умерших в плену на Св. Елене буров сохранилось надгробие по крайней мере одного артиллериста - Т.Йонта (Йонтса?).

Сдача генерала Кронье с его ополченцами у Паардеберга (Илл.: Battles of the Nineteenth Century, Volume I).

По мере того, как буры теряли инициативу в войне, территории, силы и боевой дух, изменилась и роль их артиллерии. Пришлось отказаться от тяжелых орудий, бесполезных в условиях полупартизанской и партизанской войны, к которой перешли те из бюргеров-ополченцев, кто сохранил волю к борьбе. Все "Длинные Томы" были взорваны своими расчетами в течение осени 1900 - весны 1901 гг. Примерно в то же время схожая судьба постигла 120-мм крупповские гаубицы. Артиллеристы, чтобы не оставлять их врагу, разбирали их на части и топили в реках, либо разбрасывали по вельду. Но это не помешало британцам триумфально объявить о взятии тяжелой артиллерии неприятеля: для них это имело не техническое, а пропагандистское значени. В трофеи для выставки в Лондоне годился даже ствол без затвора на лафете со снятыми колесами.

Все больше артиллеристов лишались своих орудий и трансформировались в обычных для бурских войск конных стрелков. Это касалось даже офицеров; при чем известно, что собственные коммандо водили только двое из них: начальник артиллерии подполковник Тришар и капитан Пит ван дер Мерве. Свою эффектную форму при этом многие меняли на цивильную одежду - не в качестве какой-то демонстрации, а потому, что "по гражданке" удобнее партизанить.

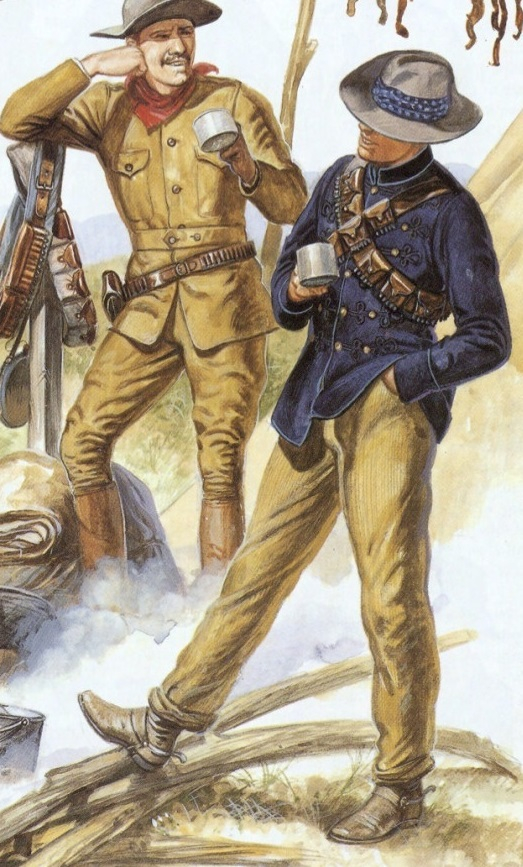

Бурские партизаны на привале (Ien Knight. Boer Wars 1898-1902.). Справа - трансваальский артиллерист, сохранивший свой эффектный мундир, но сменивший брюки и головной убор на гражданские.

Тем не менее, британский историк Майкл Барторп в своей истории Англо-Бурских войн слишком поспешно делает вывод о том, что с 1901 г. артиллерия буров "очевидно перестала представлять силу". Полевые орудия 75-мм и другого калибра бурские партизанские коммандо возили за собой по вельду и не раз успешно применяли в своих дерзких нападениях. Для их мобильности было увеличено число лошадей в запряжках. Впрочем, это сыграло с бурами злую шутку - уходя от преследования британской кавалерии, "усиленные" орудийные запряжки часто переворачивались на бешеном галопе. Кроме орудий, британцы так набрали в плен и несколько травмированных артиллеристов, которые не могли успеть за здоровыми товарищами. Последнее из 75-мм Крупповских орудий артиллерии Оранжевого Свободного государства, последнее остававшееся на тот момент у буров в строю, было захвачено британцами только в июне 1902 г. у Хейлборна, т.е. уже после официального окончания боевых действий (мирный договор подписан 31 мая). Остальные еще раньше были взорваны/разобраны или брошены бурами, либо стали добычей англичан.

Но подлинным символом бурской партизанской артиллерии может быть назван 37-мм скорострельный Максим. "Эти орудия идеально вписывались в "скрытную" тактику буров, а небольшой вес немало способствовала их популярности на партизанской стадии войны. - пишет Олег Тодер, исследовавший артиллерийское вооружение сторон во второй Англо-Бурской войне. - Особенно эффективно орудия действовали против пулеметных команд и конной пехоты, деморализуя огнем и людей, и лошадей. Правда, несмотря на сильный моральный эффект, реальные потери от огня "пом-помов" были не столь значительны".

Когда бурские коммандо терпели поражения или распадались, Максимы захватывались британцами, выводились из строя своими расчетами, но даже в последний год войны в распоряжении дравшихся до конца партизан "биттер-эйндеров" (Bittereinder, на африкаанс: "искатель горечи", непримиримый) находилось по меньшей мере полдюжины таких орудий. Артиллерия бурских республик воевала до последнего дня.

Помимо распространенного названия "Пом-пом", буры-артиллеристы придумали для своего любимого оружия собственные уважительные прозвища: "Бомбический Максим" (Bommeksim) и даже "Колокол смерти" (Doodsklok). В их обычае было давать своим орудиям имена. "Длинный Том" для 155-мм Шнайдера - самое известное из них. 120-мм гаубицу Круппа называли "Молоток" ('N hamer), 75-мм пушку Крезо - "Малышка" (Вава), а пулемет Максим - "Говорун" (Katlagter).

Когда 31 мая 1902 г. в Феринихинге был подписан мирный договор, представлявший по сути почетную капитуляцию буров и ликвидацию их государственности, далеко не все артиллеристы Трансвааля и Оранжевого Свободного государства смирились со свершившимся фактом и отправились на британские аванпосты складывать оружие. Один из оставшихся у них 37-мм Максимов и одно устаревшее орудие они вывезли через границу в португальский Мозамбик, чтобы не оставлять "проклятым рыжим" (vervloekte rooikoppe) - так буры в обиходе именовали английских военных. Их расчеты предпочли интернироваться в колонии Португалии, чтобы избежать унизительного разоружения перед победителями.

37-мм Максим с орудийным передком Государственной артиллерии Трансвааля, взятый британцами в 1900 г.

Начальник трансваальской артиллерии подполковник Стефанус Петрус Эразмус Тришар также не смог ужиться с новыми хозяевами бурских земель. До войны, помимо своих служебных обязанностей, он был состоятельны землевладельцем и скотопромышленником - в аграрном бурском обществе свой крааль и коров старались держать даже технические специалисты и офисные работники, для общепонятного статуса. В годы войны британцы разграбили и сожгли имение подполковника. Когда он подал иск о возмещении ущерба, Британская корона попыталась откупиться суммой в 300 фунтов. Тришар швырнул жалкую подачку к ногам британского колониального чиновника, а когда англичанин в ответ набросился на "неблагодарного бура" с оскорблениями, бывший трансваальский подполковник "нокаутировал" его. Пробританский суд отправил неуживчивого ветерана за решетку на шесть месяцев. Выйдя на свободу, Тришар со своим сыном Шарлем, также участником войны, в начале 1903 г. присоединился к проекту найти бурам "новое Отечество". В поисках "земли обетованной", что было весьма в духе бурского свободолюбия и протестантизма, подполковник Тришар с единомышленниками объехали в 1904-05 гг. Мадагаскар, Танзанию, Германскую Восточную Африку. Но пристанища, равного их потерянной стране, они нигде не нашли. В конечном итоге начальник трансваальской артиллерии и его сын обосновались в Кении, в городке Накуру.

Стефанус Петрус Эразмус Тришар впервые в своей бурной жизни получил избыток свободного времен. Он начал писать воспоминания об участии бурских артиллеристов войне с Великобританией. К сожалению, эти записки остались неоконченными. В 1907 г. подполковник Тришар в возрасте 60 лет погиб на охоте.

И умру я не на постели,

При нотариусе и враче,

А в какой-нибудь дикой щели,

Утонувшей в густом плюще...

(Н. Гумилев)

Бурские артиллеристы, отдаленно похожие на себя, на этикетке шоколада, выпущенного в начале ХХ в. в Германии. Дань бешеной популярности буров в Европе того времени. "Трансвааль, Трансвааль, страна моя..."

Преемственность Трансваальской Государственной артиллерии декларативно продолжали две южно-африканских артиллерийских части под британским командованием: полк Трансваальской Конной Артиллерии (Transvaal Horse Artillery), сформированный в 1904 г., и полк Южно-Африканской Тяжелой Артиллерии (The South African Heavy Artillery ) созданный в 1915 г. для участия в Первой мировой войне. Англичане не возражали - это были уже не мятежные буры, а управляемые южноафриканцы.

___________________________________________________________Михаил Кожемякин.

Из истории Нового года

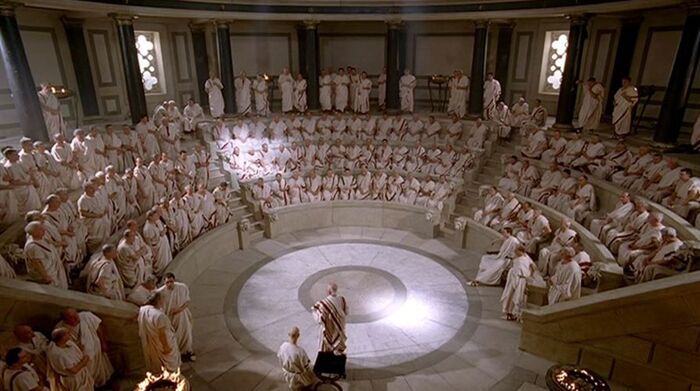

Новый год 1 января был установлен указом Юлия Цезаря в 46 году до н. э.

-Сенат и народ Рима, повелеваю 31 декабря всем отмечать Новый год, пить и веселиться!

-Ура!

-А 1 января повелеваю всем выйти на работу

В Средневековой Европе праздновали кто во что горазд, и 1 марта, и 25 марта, и в Пасху. Ближе всего к нашему празднику были скандинавы со своим Йолем.

-Сынок, надеюсь ты скоро станешь серьезным юношей, которому можно передать дела

(через 10 лет)

-Папа, я квадробер!

Большинство европейских стран перешло на празднование Нового года 1 января в 16 веке. Франция - незадолго до печально известной Варфоломеевской ночи.

-Господа католики, вы знаете, что протестанты в оливье яблоки кладут?!

-Резать их!

В России празднование с 1 января, а заодно и новое летоисчисление, ввел Петр I в 1699 году.

-Повелеваю праздновать новый год с 1 января!

- …

-Ну ладно, еще окно в Европу скоро разблокирую.

До 1918 года Россия отставала от Европы по датам на две недели, в связи с использованием устаревшего юлианского календаря. 24 января был принят декрет об установлении григорианского календаря и, соответственно, сдвиге дат в России на две недели вперед. Народ стал праздновать Новый год и по новому стилю, и по старому.

-Наденька, я так устал, а отпуск только через две недели. Эх, прыгнуть бы на две недели вперед. Постой-ка!

После революции на празднование Рождества, а заодно и Нового года, смотрели долго неодобрительно, с 1929 по 1935 год и вовсе 1 января было рабочим днем. Но с 1935 года празднование Нового года вернули, как и елку, только она теперь стала нерелигиозным символом.

-Таварищи, ми посовещались и рещили, что нужно вирнуть празднование Новаго Года и навагодние ёлки!

-Правильно, товарищ Сталин!

-Тэпер нужна отправить из вас кого-то в тайгу их загатавливать.

В современной России Новый год стал одним из главных праздников. Что касается истории, тот, кто застал 31 декабря 1999 года, уже его не забудет.

-Борис Николаевич, вы вчера с документами переработали и в отставку подали.

-Да ладно! А исполняющий обязанности кто?

Зимние радости по-дореволюционному

Накануне праздников напрашивается исторический пост про то, как отмечали их до революции, но такой пост у меня уже был. Поэтому рассказ будет о том, как зимой развлекались.

У крестьян работы хватало и в зимнее время. Уход за скотиной, изготовление холстов, плетение лаптей, повседневная рутина. К тому же часть крестьян уезжала в город на заработки, чтобы вернуться весной к началу сельскохозяйственных работ. Времени оставалось не так уж много, но развлечения у крестьян все же были, особенно у молодежи.

Вечерами устраивались посиделки, они же посидухи, засядки, засиды. Были и другие многочисленные локальные названия, так как явление было повсеместное. Дневные посиделки часто проводились девушками и женщинами, и они совмещали общение с рукоделием и прядением. Посиделки, проводимые вечером - вечорки, вечеринки и не только. Некоторые крестьяне предоставляли место для этих мероприятий в обмен на дрова или какие-либо услуги. На вечорках собиралась преимущественно незамужние девушки и холостые парни. Они пели, танцевали и, конечно, флиртовали. Еще одно часто встречающееся название коллективного досуга и общения - беседы. Как видно из названия, на беседах чаще всего именно беседовали, обсуждали новости, делились впечатлениями. Иногда были беседы, рассчитанные на мужскую компанию.

Среди любимых зимних развлечений – катание с горок, игра в снежки. При этом с горок на санках катались не только дети, но и взрослые. Горки оборудовали и в сельской местности, и в городах. Многие любили зимние катания на санях. Иногда для этого собирались большой компанией и гоняли на высокой скорости. Случалось, что на поворотах кто-то из пассажиров вылетал в сугроб. Особенно много подобных заездов устраивалось на праздниках.

Популярным детским развлечением был кубарь. Кубарь представлял собой цилиндрический предмет, напоминающий волчок. В него играли круглый год, но зимой чаще.

Рассказывая о детстве в Тульской губернии 18 века, А. Т. Болотов вспоминает любимую местными мальчишками игру «килка», которая напоминала хоккей, только участники были без коньков. Возможно, речь шла о зимнем варианте игры «кила», которая появилась еще в Новгородской республике.

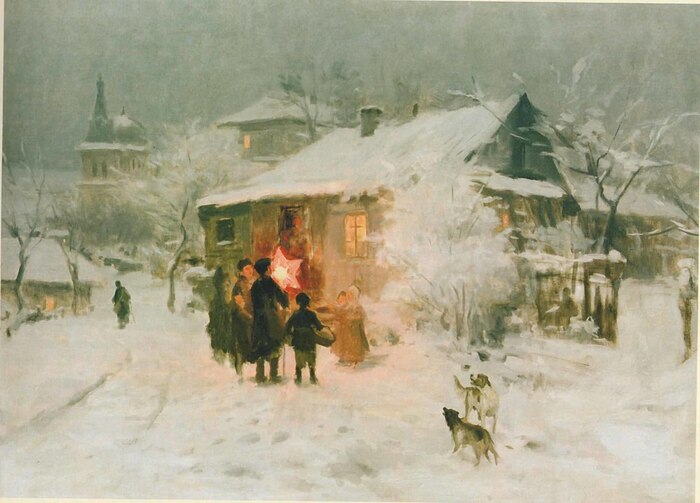

Во время зимних праздников (Рождество, Новый год, святки, длившиеся до крещения) дети и молодежь ходили колядовать. Они перемещались от дома к дому, распевая при этом традиционные песни. Хозяева угощали их сладостями или давали денег. Особенно любили колядки на территории современной Украины.

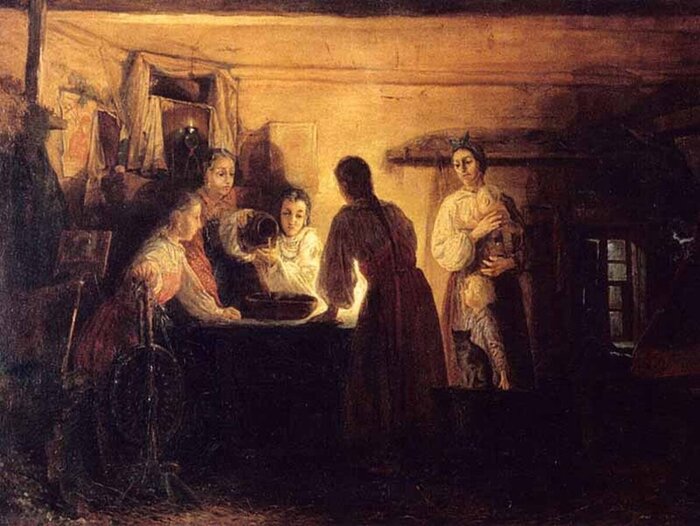

Н. К. Пимоненко "Колядки" (Конец XIX века) Херсонский областной художественный музей им. А. А. Шовкуненко

Другим популярным развлечением были ряженые. Знаком, что хозяева дома рады таким визитёрам, была свеча или лампа на окне, но могли прийти и без приглашения. Ряженые всеми силами старались остаться неузнанными. Костюмы для этого могли быть самыми разными. Рядились цыганами, представителями различных профессий, молодёжь – стариками и старухами, но самыми частыми были образы животных: лошадей, медведей, журавлей. Популярным персонажем была коза.

Озорники надевали на себя старую одежду, мазали лицо сажей, углем или свеклой, вешали бороды из мочала. Чтобы изменить голос и черты лица, могли прятать во рту куски репы или иных овощей. На территории Новгородской губернии ряженых называли окрутниками и самокрутками. Местные жители особенно любили образы медведей и лошадей.

Чтобы изобразить журавля, обычно выворачивали верхнюю одежду и прятались под неё таким образом, чтобы один рукав был над головой. В него просовывали длинную палку с торчащей веткой, которая была клювом. Чтобы изобразить медведя, выворачивали мехом наружу меховые тулупы. На руки надевали мохнатые рукавицы, а к ногам могли привязать еще и металлическую посуду, которая звенела, когда ряженый пускался в пляс. Медведь был дрессированным и выполнял разные трюки, иногда высмеивая односельчан.

Самый простой способ изобразить лошадь – сесть верхом на коромысло. Спереди на него вешали валенок, изображавший голову, сзади приделывали хвост из мочала. Почти что хоббихорсинг. Чаще лошадь изображали два идущих друг за другом парня, положивших себе на плечи две жерди, на которые накидывали ткань. Иногда, чтобы сымитировать туловище, между жердями вешали короб. Встречались и более сложные конструкции. На лошади мог сидеть «мужичок» с большой бородой из мочала. Лошадь фыркала, пританцовывала, пыталась обнюхивать прохожих, особенно девушек. А если девушка не нравилась, её могли толкнуть или лягнуть.

В Новгородской губернии были и другие шутки. Например, сопровождавший лошадь цыган предлагал хозяевам поменять её на кого-то из домочадцев или скотину. Далее шёл шутливый торг, а когда хозяин, наконец, соглашался, лошадь с громким ржанием убегала из избы. Или был другой вариант, для девушек. Конь или медведь падал, а сопровождавший его человек ворчал, что девушка заморила животину. За это требовалось купить хоть шкуру. За сколько рублей сторговались, столько раз девушку могли ударить ремнём. А если девушка чем-то ранее не угодила, её могли отстегать и серьёзнее. Сходные развлечения были и в других губерниях.

На Святках и особенно Крещенье девушки часто гадали на суженого. Способов было много. Например, кинуть за спину обувь. В какую сторону укажет носок, с той стороны приедет жених. Лили в воду воск, а потом смотрели на очертания появившихся фигур. Гадание с зеркалом показано в балладе «Светлана» Жуковского. О гаданиях пост тоже уже был.

Из воспоминаний кавалерист-девицы Н. А. Дуровой: «Настали святки, начались игры, переодевания, гадания, подблюдные песни. В нашей стороне всё это сохранилось ещё во всей своей свежести; все мы, старые и молодые, очень протяжно припеваем: слава! и верим, как оракулу, что кому вынется, тому сбудется, не минуется; и я, как мои подруги, шептала на свое золотое кольцо и клала его под салфетку в блюдо; но как я моему кольцу говорила не то, что мои подруги говорили своим, то очень удивлялась, если мне, вместо саней, выходила кошурка! Если которая из подруг не была тут и спрашивала меня на другой день, что тебе вышло: “Да вот эта гадкая кошурка!!” – “Гадкая кошурка!.. Да ведь это лучшая песня из всех!.. Ну, а тебе какой бы хотелось?” Я не могла сказать, какой именно: это была глубокая тайна моя!.. Впрочем, по наружности я ни в чем не отставала от моих подруг и, увлекаемая силою примера и ветренностию моего возраста, делала всё то же, что и они.

В один вечер подруги мои собрались у меня. После всех возможных игр побежали все мы с зеркалом в руках наводить его на месяц; каждая кричала, что видит кого-то, и со страхом, настоящим или притворным, передавала зеркало в руки другой. Дошла очередь до меня; я навела зеркало на месяц и любовалась его ясным ликом... “Ну, что!.. Видишь ли что-нибудь?..” - спрашивали меня со всех сторон. “Постойте! ещё ничего покудова!..” Это я сказала громко и в ту же секунду услыхала, что снег захрустел от чьей-то тяжкой походки; подруги мои взвизгнули и побежали; я проворно оглянулась: это был мой Алкид! Он услыхал мой голос, оторвался и прибежал ко мне, чтоб положить свою голову на моё плечо. Ах, с каким восторгом обняла я крутую шею его!.. Подруги мои воротились, и громкий хохот их заставил доброго коня моего делать картинные прыжки, все, однако ж, вокруг меня; наконец я отвела его к дверям конюшни, и он очень послушно пошёл в своё стойло. <…> Воротясь в залу, подруги мои рассказывали молодым дамам, что мой Алкид и прыжками своими, и брыканием разогнал всех возможных суженых и что они не могли никого увидеть. <…> Решено заключить все роды гаданий бросанием башмака через ворота. <…> Все мы построились в шеренгу против ворот; я была в середине, итак, начинать было не мне; поочередно каждая снимала свой башмак, оборачивалась спиною к воротам и бросала башмак через голову и через ворота. Все мы бежали опрометью смотреть, как он лёг, в которую сторону носком; девица надевала его, и мы опять становились во фрунт. Дошла очередь до меня; я скинула свой атласный светло-голубой башмак, оборотилась спиною к воротам... В это время послышался скрып полозьев; но мимо дома нашего проезжали так же, как и мимо всякого другого, итак, этот скрып не помешал мне сказать моему башмаку, что куда я поеду, чтоб туда он упал носком. С последним словом я бросила его через голову за ворота. Башмаки моих подруг падали тотчас подле ворот; но я была сильнее их, итак, башмак мой полетел выше и далее. В то самое время, как он взвился на воздух из руки моей, какой-то экипаж быстро подкатился, остановился и восклицание: “что это!..” оледенило кровь мою; я окаменела от испуга: это была матушка!.. Она приехала, и башмак мой упал к ней в повозку».

Некоторые вышеперечисленные развлечения любили и дворяне. Барышни тоже с удовольствием гадали и катались с горки. Молодёжь тоже с удовольствием ряжеными заявлялась в гости и «интриговала», то есть заставляла гадать, кто скрывается под маской. При этом говорить в слух о своих догадках было не принято, чтобы не лишить удовольствия других участников. Маске говорили об этом тихо, чтобы этот человек мог подтвердить или опровергнуть догадку кивком головы или незаметным пожатием руки. Традиционно на зимнее время приходилось наибольшее число балов, маскарадов, иных светских событий и театральных премьер, но это уже отдельная история.

Воспроизведение гравюры М. Рашевского по оргиналу Г. Бролинга. Каток на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Вырезка из журнала «Нива», конец XIX — начало XX вв.

Занятием, достойным представителей благородного сословия, было катание на коньках. Считается, что коньки в Россию впервые привёз из Голландии Пётр I, и первоначально они привязывались к сапогам. Затем он наладил производство в Туле и внёс изменение в конструкцию, соединив лезвие с обувью. Коньки стали удобнее, а их переднюю часть украсили лошадиные головы, что и дало название новинке. Но вскоре коньки утратили популярность. Интерес к ним вернулся во второй половине 19 века. Популярным катание на коньках вновь стало во второй половине XIX века. В 1864 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в Российской империи конькобежный клуб. В 1865 году в Юсуповском саду был открыт первый общественный каток. Самым популярным был каток в Таврическом саду. Для катаний часто огораживали участки на замерзших реках.

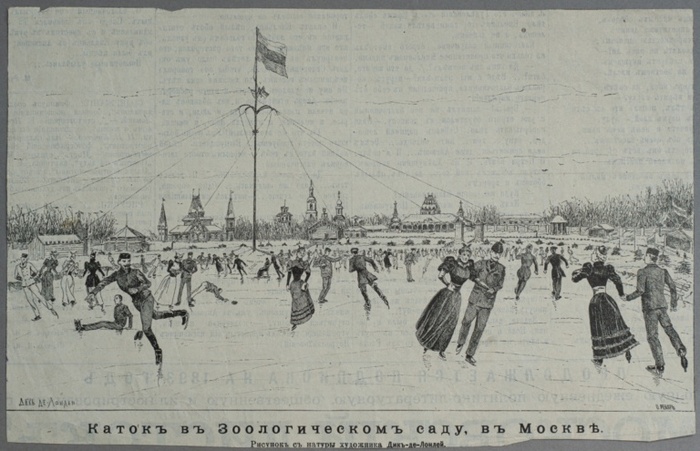

Воспроизведение цинкографии О. Ренара по рисунку Дика де Лонли. Каток в Зоологическом саду. Вырезка из газеты «Московский листок», 1892 г.

Москвичи катались на Патриарших прудах. А. И. Куприн описал этот каток в «Юнкерах»: «В ту же субботу, ранним вечером, успел Александров сбегать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле, находившееся под присмотром ревностных членов конькобежного клуба, отличалось замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни, — висел печатный плакат: "Просят гг. посетителей катка без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок, бороздящих паркет".

Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от "патинажа" даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но когда он быстрым полубегом-полускоком обогнул четыре раза гладкую поверхность катка и поплыл большими круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его по-прежнему работают ловко, послушно и весело и отлично помнят конькобежный темп.

Какой-то пожилой толстый спортсмен, с крошечной круглой шапочкой на голове, воскликнул, сбегая на коньках с деревянной лестницы:

— Браво, господин юнкер! Браво, браво, молодцом.

Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости: "Это еще пустяки. А вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник, на Чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку с ней, с Зиночкой Белышевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире…"» Также москвичи любили каток в Зоологическом саду.

На катке Левин встретился с Китти Щербацкой в романе «Анна Каренина»: «Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые берёзы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы <…> На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей <…> Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему: — А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лёд, надевайте же коньки.— У меня и коньков нет, — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в её присутствии и ни на секунду не теряя её из вида, хотя и не глядел на неё. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял её. Она катилась не совсем твёрдо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину». ВС1889 года в Российской империи проводился чемпионат по конькобежному спорту. В 1908 году олимпийским чемпионом в дисциплине «специальные фигуры» стал Николай Панин-Коломенкин.

И это лишь часть зимних развлечений.

Армия детей Владимира Красное Солнышко1

Владимира Красное Солнышко назвали так потому, что он был милостивым правителем, отказался от смертной казни и ввёл христианство на Руси. Народ полюбил его за доброту, и поэтому его стали называть Красным Солнышком.

Помимо этого, в течении своей жизни он оставил огромное потомство, данные о его детях рознятся около 15(?) детей, которые появлялись в летописях.

Владимир посадил Святополка (сына в Ярополка и его жены-гречанки, после смерти Ярополка, Владимир взял её в жены) в Турове и около 1013 г. женил на дочери польского короля Болеслава. Святополк, был крайне недовольн Владимиром, решил подготовить восстание против Владимира, но Владимир узнал о его намерениях и посадил его в тюрьму. Незадолго до смерти Владимира Святополк был освобожден и, по-видимому, получил в удел Вышгород, около Киева.

Когда Владимир скончался (1015), окружающие хотели скрыть смерть его от Святополка. Он как старший сын был претендентом на престол. Святополк был в это время в Киеве, узнал о смерти отца и тотчас захватил его стол. Но ему нужно было обеспечить себе защиту от других претендентов, своих братьев.

Святополк убивает братьев, князей ростовского Бориса, муромского Глеба, древлянского Святослава; пытается убить и Ярослава, но его вовремя предупреждает об опасности сестра Предслава. По другой версии, в крови братьев был повинен не Святополк, а Ярослав, что подтверждается некоторыми западноевропейскими источниками.

Из-за братоубийства современники дали Святополку прозвище Окаянный.

Бориса и Глеба церковь причислила к лику святых.

Святополк Окаянный (годы правления 1015, 1017-1019 г).

Но брату Ярославу(князь ростовский 988-1010, новгородский 1013-1015), в 1015 году не понравились убийства его братьев собрав большое войско, пошел против него. Ярослав победил (правил 1015-1017), Святополк был изгнан из Киева бежал к тестю своему, польскому королю Болеславу Храброму, который помог ему снова занять Киев(1017-1019). Воспользовавшись ссорой Болеслава со Святополком и уходом Болеслава в Польшу, Ярослав вторично напал на Святополка и разбил его на берегу р. Альты. Святополк был разбит, убежал в Польшу по дороге умер.

С 1019 по 1054 годы правление Ярослава.

Ярослав Мудрый

После победы над Святополком Ярослав начал борьбу с другим своим братом тмутараканским(!) князем Мстиславом. Мстиславу тоже приглянулась идея владения киевким престолов. В сражении под Лиственом (около Чернигова) в 1024 победа была на стороне Мстислава, но он разрешил Ярославу княжить в Киеве. Все же Ярослав не решился принять предложение брата и продолжал оставаться в Новгороде, направив в Киев своих посадников.

В 1025 по заключенному у Городца мирному договору Ярослав получил Русскую землю на запад от Днепра, с центром в Киеве, а Мстислав — восточную часть. Лишь после смерти Мстислава в 1035 Ярослав становится «самовластцем» на Руси.

Ярослав оставил после себя 7 сыновей и 3 дочери(все были выданы замуж, в последствии стали королевами Франции, Венгрии, Норвегии, что способствовало укреплению позиции государства на мировой арене).

После войн Ярослав, получивший сильные травмы, оставил военное дело и сосредоточился на просветительской деятельности.

В 1036-1037 годах по его приказу были построены мощные крепостные укрепления («город Ярослава»).

Золотые ворота с надвратной церковью Благовещения, храм св. Софии, а также основаны монастыри св. Георгия и Ирины. Завершение строительства совпало с созданием «Слова о Законе и Благодати», которое было произнесено 25 марта 1038. Тогда же была написана первая русская летопись. По свидетельству летописи, князь позаботился о переводе на русский язык многих греческих книг, которые составили основу библиотеки, созданной им в храме Софии.

Ярославу приписывается также составление первого русского законодательного акта «Русской Правды».

Храм св. Софии

Одержал блестящую победу над печенегами, он навсегда освободил Русь от их нападений. При нем был последний морской поход на Византию, который окончился неудачно. Он заселял пустынные места, построил города Юрьев и Ярославль, распространял христианство и грамотность, основал училище в Новгороде.

В его княжение было положено начало Киево-Печерской Лавре в 1051 г.

Летописные данные по поводу смерти Ярослава противоречивы; считается, что он скончался 20 февраля 1054, однако, многие исследователи называют иные даты.

За свои достижения получил звание Мудрого.

Умер в 76 лет.

Он разделил русскую землю между своими сыновьями и с этих пор начала развиваться на Руси удельная система (1054 г.).

Старший сын Изяслав получил Киев и Новгород, Святослав — Чернигов, Всеволод — Переяславль, Вячеслав — Смоленск и Игорь—Владимир Волынский.