Красота Новой Азии. Часть III - Минский Китай

Чжу Хоучжао, правил Китаем в 1505-1521 гг., в возрасте 13-29 лет. Подвергается остракизму в китайской традиции. Владел монгольским, арабским и санскритом, любил гулять по злачным улицам столицы. Такой образ больше подходит человеку модерна и глобализации.

Китай династии Мин - это самый медийный Китай. В разные периоды истории эта цивилизации отличалась сама от себя сильнее, чем Домонгольская Русь от Романовской Империи, однако именно Минский Китай среднестатистический человек себе представляет не то что при словах "Средневековый Китай", но даже "Древний Китай". Династия Мин - это изысканные фарфоровые вазы и тонкая пейзажная живопись, это мудрые и манерные императоры и повсеместная власть мандаринов, это подозрительность к чужеземцам и технологическая стагнация. Именно в эпохе Мин, судя по всему, живёт панда По и летает на Аппе Аанг, а в её даосских храмах готовятся воины Смертельной Битвы. Потому что Китай Мин - это Китай в наших головах.

Так что же, давайте-ка разберёмся в том, как была устроена, чем жила и чем отличалась от прошлых династий эта замечательная и красивая эпоха!

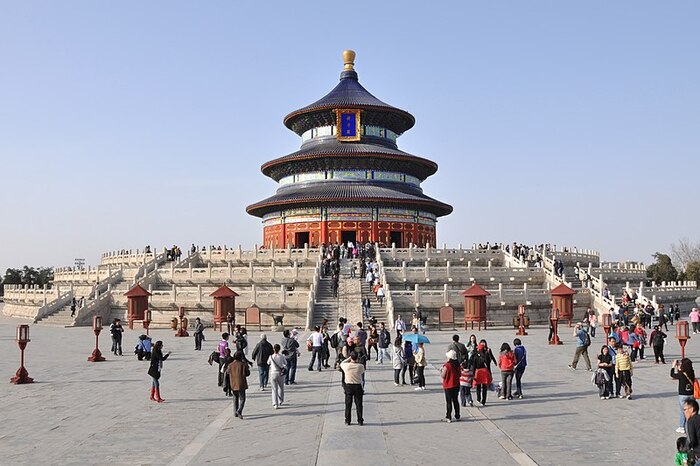

Храм Неба, построенный в XV в. Да-да, до этого времени китайцы не так много думали на тему проведения оптоволокна для связи Императора и Неба!

В изучении Китая есть одна проблема - это миф о династийном цикле. Я не хочу тратить ваше время на объяснение его истории и природы (если вы дочитали до этого момента, то, скорее всего, сами понимаете, о чём я говорю), но в действительности эта цивилизация всё же менялась. Мин, как и многие династии до неё, постулировала возврат к прекрасному прошлому, на деле же создавая любопытное будущее, в котором мы сейчас разберёмся.

Первое, что надо рассмотреть - это Законы династии Мин. По своей структуре они опираются на Кодекс династии Тан, однако имеют важнейшее сущностное различие. Дело в том, что Законы Тан (написанные в сер. I тыс. н. э.) были консолидированным правом - иначе говоря, по большей части являлись записанной правовой практикой, сложившейся к моменту написания. Это говорит о том, что источником права было само китайское общество - это и местное обычное право, и судящие чиновники, прецедент чьего решения понемногу стал основой судебной традиции, и воля дворцовых чиновников, и воля Императора. То есть, если до династии Суй (чьи законы легли в основу танского кодекса) было чёткое разграничение местного обычного и дворцового специального права (то есть, условно, население живёт по своим законам, а правящие классы - по своим), то династия Тан попыталась создать всеобъемлющий имперский кодекс, для чего инкорпорировала в него и "местные", и "дворцовые" законы. В свою очередь, Законы династии Мин - это кодифицированное право, разработанное и дополняемое исключительно элитой правящего класса, имеющее чётко прослеживаемое авторство и гораздо более структурированный и всеобъемлющий характер. Это означает, что до-минское общество преимущественно было самоорганизованным, саморегулируемым и децентрализованным, тогда как минское и пост-минское общество имело государственную руководящую регулирующую руку.

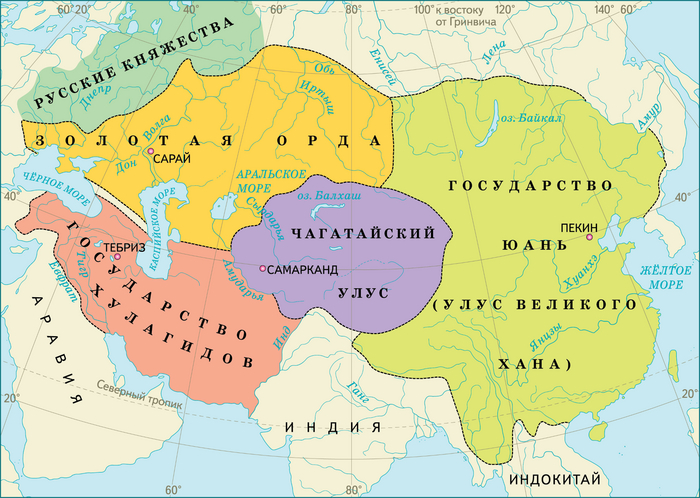

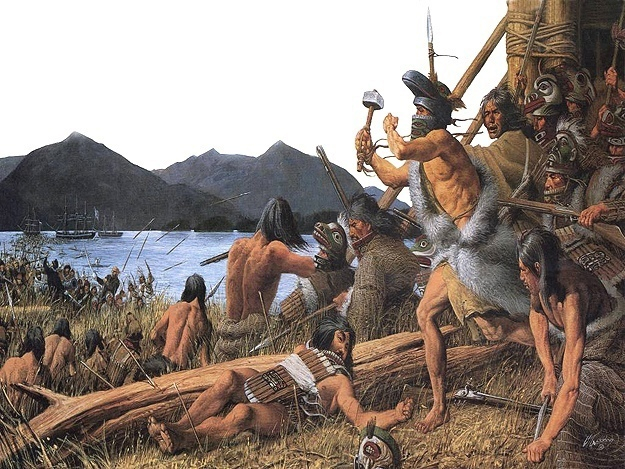

Китаю наконец-то стало неуютно - по всему периметру границ он был окружён не дикими племенами, а высокоразвитыми государствами. Впрочем, это не мешало ему снова проводить экспансию - так, была завоёвана Юньнань и только чудом освободился Северный Вьетнам.

Важнейшим событием ранней Мин являлась надельная реформа конца XIV в. Для тех, кто забыл - суть надельной системы заключалась в том, что государство гарантирует каждому взрослому мужчине собственный земельный надел, который достаточно большой, чтобы прокормить и его, и его семью. По сути, в реалиях своего времени, это была комплексная социальная гарантия - человеку гарантировалась "квартира" (в виде дома на наделе), "работа" (в виде поля, которое его кормит) и "семья" (человек обладает минимальным прожиточным минимумом, чтобы взять замуж девушку). В традиционном китайском обществе понятие "надела" или цзин тянь ("колодезные поля"), как и многие другие элементы китайской самоорганизации, предполагались не волей Императора, а неотъемлемым правом подданных, отсутствие которой - легальная причина для восстания. В Китае в целом не предполагался суверенитет монарха - он правит до тех пор, пока у него есть Небесный мандат; по-русски говоря - пока его действия благие. Специфика китайской культуры такова (помним, что у них нет и не было авраамических религий), что благо - это не то, что отвечает абсолютной воле Господа, а то, что отвечает утилитарному благу общества. Да, наделы не были собственностью крестьян (так же как и феоды в Европе) - их нельзя было продать, подарить, заложить, а процедура наследования была строго регламентирована. Но именно это и уберегало людей от обнищания, а богачей - от укрупнения земли. И именно по этой причине крестьянство было настолько заинтересовано в абсолютном могуществе государства - именно оно, пока сильно, сдерживает аппетиты олигархии.

Так вот, надельная система сформировалась в Китае спонтанно - изначально это были наделы сяньбийских (варварских) императоров в Северной Вэй, которые селили крестьян к себе поближе, давали им землю и защиту. Северной Вэй наследовала короткая династия Суй, которая экстраполировала надельную систему на весь Китай, включая Южный (да, в том числе по этой причине Южный Китай до сих пор более социально дифференцирован). В Империи Мин происходит то же самое, что и с кодексом - как бы копируя танскую надельную систему, Император делает это решение своей волей и своим даром населению. Иначе говоря, то, что раньше считалось правом крестьян теперь понимается даром монарха.

Из этого можно сделать простой вывод - изменились правовые отношения в Китае. Теперь государство окончательно сформировало централизованную вертикаль экономического и правового регулирования.

Запретный город, резиденция императоров Китая династий Мин и Цин. За двести лет до Версаля и Зимнего дворца.

Мин развивалась в сложный для Китая исторический период. Китайцы привыкли почивать на лаврах если уж не мирового, то точно регионального гегемона, а гегемония нонче, увы, трещала по швам. Это особенно заметно по самому Восстанию Белого Лотоса, которое смело монгольскую династию Юань - по легенде, когда повстанцы захватили императорский дворец в Ханбалыке (нынешний Пекин), то взору их лидеров предстали увеселительные приборы - механические часы, фонтаны, разбрызгиватели благовоний. Всё это было уничтожено как свидетельство излишеств монгольских завоевателей. Традиционно, авторство этих проектов китайская историография приписывает китайским же мудрецам предыдущих династий, но, вообще-то, подобный досуг и подобный функционал - это больше ближневосточная и, вслед за ней, центральноазиатская и североиндийская традиция. Вспоминая колоссальную роль арабо-исламской общины в монгольском Китае, я отнюдь не склонен приписывать авторство изобретений "великим китайским предкам".

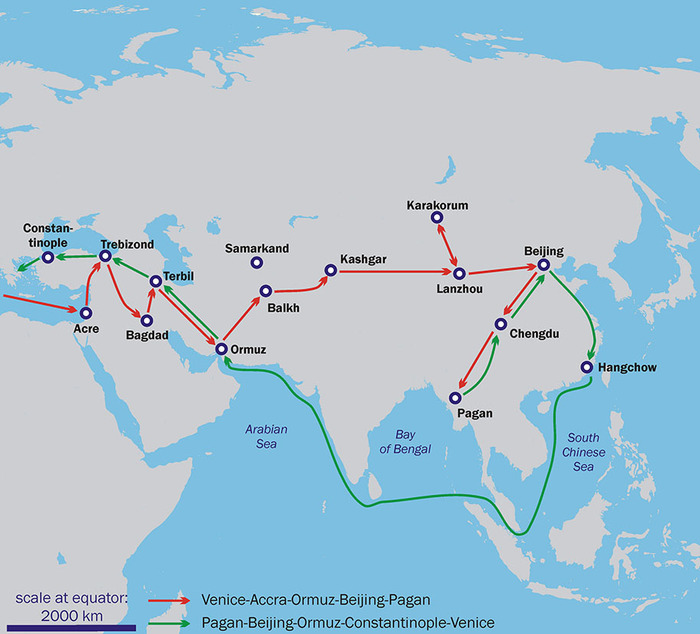

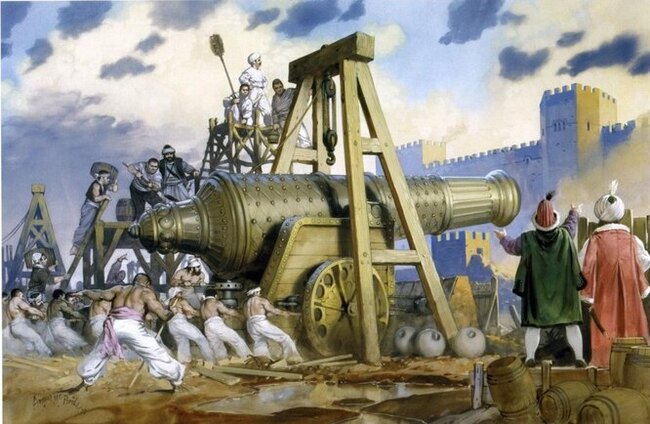

В Минском Китае (XIV-XVII вв.) периферия впервые сравнялась с центром. Империя Тимуридов (или, как я буду в дальнейшем писать, используя самоназвание, Туран) обладала гораздо более сильным, лучше обмундированным и вооружённым, и более профессиональным войском, лучше организованном тактически. Япония догнала Китай в области покорения морской стихии - если бы Китай мог что-то противостоять японским пиратам вокоу, то не делал бы хорошую мину при плохой игре. Очень любопытна история с самозакрытием Китая в XVI в. - в хрестоматиях её традиционно связывают с непостижимым китайским менталитетом. Однако фактическая информация упорно возвращает нас в довольно неприглядное поле экономических интересов.

В XIV-XVI вв. происходит культурный Ренессанс Центральной Азии. В самом расцвете такие города как Самарканд и Бухара, в этом регионе отливаются ружья и артиллерию, апогея достигает производственная специализация, совершён переход к мелкотоварному производству (это когда изделие производят не на заказ, а сразу на рынок). Одновременно с этим производство в Индии бьёт все рекорды - так, известно, что на территории Гуджарата производились ткани с учётом племенной специфики восточноафриканского рынка. Бенгальские купцы доминируют на индокитайском рынке, гуджаратские - на восточноафриканском, индусы держат под контролем Муссонский торговый путь (единое экономическое пространство по периметру Индийского океана). После того как Китай триумфально выходит на глобальные рынки с плаванием Чжэн Хэ в начале XV в. оказывается, что это не он занимается экспортом своих товаров, а это его рынки начинают заполонять иностранные товары. Естественным шагом становится мощная протекционистская политика. Более того, сокращается китайский экспорт - в его ассортименте остаются преимущественно шёлк, фарфор и чай. Естественно, тысячелетняя китайская гордость предпочла объяснить правительственные решения иначе.

С другой стороны, экономика династии Мин испытывает колоссальный рывок, просто она не поспевала за лавинообразным развитием более западных регионов планеты, с которыми, благодаря монголам, установилась тесная торгово-транспортная связь. Первые и третий монархи Мин (Хунъу и Юнлэ) совершили настоящую экономическую революцию. Во-первых, была физически истреблена региональная олигархия и олигархия монгольского периода, во-вторых, реформы по правовой унификации общества и перераспределение земли привели к тому, что люди и могли, и хотели отправляться на заработки за пределы своего региона - Китай наполнился многомиллионным рынком наёмной рабочей силы (что, кстати, дополнилось запретом рабства в начале правления династии). Где работники, там и свободный капитал, причём если сунская (домонгольская) городская самоорганизация имела чётко выраженную общинную цехогильдийную организацию (то есть, условно, толпа ремесленников договаривалась действовать заодно и сообща отбиваться от вездесущих чиновников), то после монгольского периода, когда старую олигархию истребили физически, появился класс крупных собственников капитала (первоначальное накопление происходило за счёт мобилизации семейно-кланового капитала и удаче в бушующих вихрях междинастийного периода). Причём если в XIV-XV вв. могущественная центральная власть сдерживала процесс имущественного расслоения, то уже в XVI в. (и, спойлер, эти процессы вновь нарастают после кризиса первой половины XVII в.) вышеописанные процессы приобрели лавинообразный характер. В эпоху слабых императоров перестала работать надельная система - собственники массово скупали землю. И если раньше, я напомню, наделы считались неотъемлемым правом китайца, то в эпоху Мин расставание с ними уже не оказывало настолько травмирующего воздействия на массы. Кроме того, Китай переформатировал рельсы внешней торговли по своим правилам - он экспортировал весь свой избыточный товар (номенклатура которого была известна внутри Китая, на которую он во многом имел монополию и которая высоко ценилась за рубежом - проще говоря, кризис перепроизводства эту страну миновал), закрывала все потребности в недостающих ресурсах (в первую очередь, в серебре - это интересно, но в Китае революция цен не случилась, поскольку как раз демографический и экономический бум хронологически совпал с началом импорта американского серебра), а также, как было сказано выше, испытала взрывной рост населения.

Вообще, население Китая достигало 200 млн человек. Известно точно, что в эпоху Мин население выросло как минимум втрое (для сравнения - в России в XVI в. проживало около 6 млн человек, во Франции - 16 млн, а во всей Европе - не более 100 млн). Это связано с качественным улучшением внутренней логистики, импортом и усвоением американских продуктов (уже в XVI веке - за двести лет до России - в Китае в крестьянских общинах приживается картофель). Начинаются масштабные процессы колонизации юго-западных провинций (в первую очередь, конечно, Юньнань).

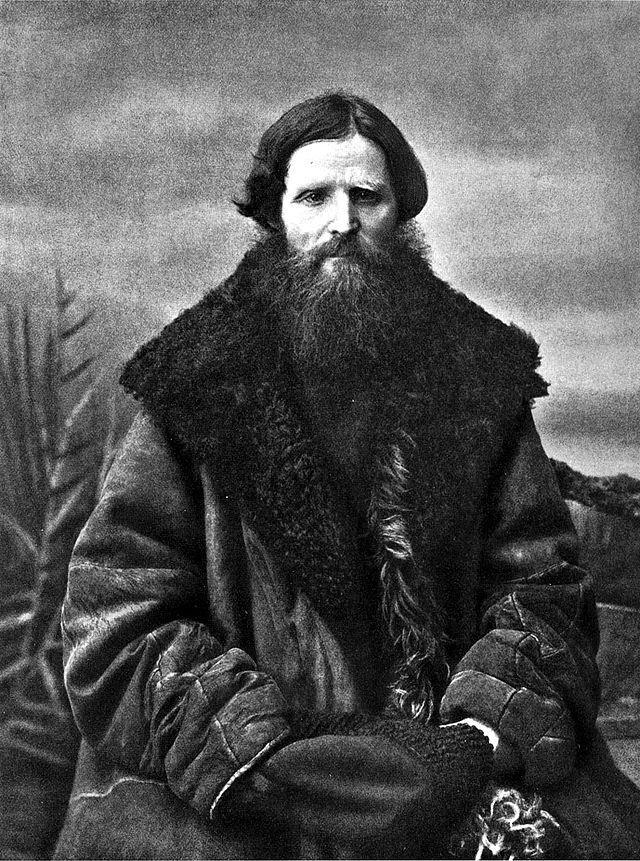

Ван Янмин, известнейший китайский философ XVI в. Один из родоначальников китайского идеализма (его взгляды сильно напомнили мне идеи Беркли и Шопенгауэра).

Не так радужно дела обстояли с китайской наукой. Сухой остаток этой темы довольно плачевен для Китая - эта страна проиграла гонку не то что европейцам, но даже арабам и индусам. Металлообработка в Центральной Азии и Индии (что фиксируется по качеству доспехов и огнестрельного оружия) была лучше, хотя, конечно, за счёт высокоразвитой организации производства Китай давал на порядок больше продукции. В Китае не приживались европейские механизмы - так, например, познакомившись с европейским колесцовым замком, они "не захотели" его внедрять у себя (я подозреваю, что просто не смогли - ох уж это фирменное китайское "мы можем, просто не хотим"). Бум книгопечатания, резкий рост нечиновничьего образованного населения привели к формированию газетной индустрии, однако Китай вновь - познакомившись уже не с санскритом и арабской вязью, а с европейским алфавитом - даже не задумался об отказе от иероглифической письменности, поэтому взрыва грамотности так и не произошло. Из-за экономической изоляции Китай безбожно отстал в области селекции, в первую очередь - тяглового и мясного скота. Из-за государственного запрета на занятие астрономией (оно было тесно связано с гаданием, гадание - с предсказыванием будущего, а предсказывание будущего - с предсказыванием конца династического цикла) страдало развитие фундаментальных наук, в первую очередь - математики. Философия совершила выдающийся скачок за счёт интеграции в конфуцианский утилитаризм даосской и буддистской онтологии и гносеологии, однако она так и не стала рациональной (впрочем, тут очень сложно сказать, станет ли китайская философия когда-нибудь рациональной в будущем - здесь нужно благодарить отнюдь не европейцев, а их древнегреческих учителей).

Здесь я бы хотел кинуть здоровенный булыжник в огород марксистов. Реформы Хунъу и Юнлэ и сущностно, и с точки зрения результатов невероятно похожи на процесс Английской буржуазной революции, однако для этого не потребовалось собственно революции и это не привело к знаменитому "переходу от количества в качество". При этом исследования 90-00 гг. доказывают фактические квазикапиталистические отношения в Минском Китае, но что-то вот как-то нет, как-то мельница к капитализму не привела.

Китайское фарфоровое блюдо начала XV в. Эклектика среднеазиатского и китайского стилей поистине очаровывает.

Культура Китая Мин - это чудо само по себе, сравнимое по продуктивности и высоте с итальянским Ренессансом. Вообще, у каждой страны есть свой культурный бренд. Италия - это скульптуры Микеланджело и Апостольский дворец, Россия - это картины Айвазовского и Санкт-Петербург, Узбекистан - поэзия Навои и дворцы Самарканда. Так вот, скорее всего, всё, что вы представляете себе, когда в голову приходит слово "Китай" - продукт минской культуры. Это и Запретный город, и пять великих кухонь, и три из четырёх Классических романов ("Троецарствие", "Речные заводи" и "Путешествие на Запад"), и совершенство традиционной китайской живописи, и первые ласточки знаменитой китайской/пекинской оперы, и совершенство в обработке фарфора (думаю, даже далёкий от культуры человек обязательно вспомнит штамп "ваза династии Мин"). Здесь довольно любопытно то, что в XIV-XV вв. налицо сильное влияние центральноазиатской и индийской изобразительных традиций (исламская орнаментальная культура красиво легла на китайскую традиционно сильную живопись).

В религиозно-философском направлении окончательно завершилось построение китайской эклектики даосизма, буддизма и конфуцианства. Именно в эту эпоху окончательно складывается сложный китайский пантеон, буддизм окончательно трансформируется в чань-буддизм (так, например, концепция нирваны окончательно превращается из сложного чисто индийского конструкта в образ прекрасного посмертного рая), даосская Школа Небесных Наставников выпускает последнюю на текущий момент редакцию даосского канона, а неоконфуцианская традиция завершает оформление культуры новых конфуцианских философов (это когда вместо чисто светской чиновнической армии последователей Конфуция рождается веер философов, которые творчески переосмысляют идеи прошлого и разрабатывают свою онтологию и гносеологию в своих авторских работах - что-то наподобие философского бума в Древней Греции или в Западной Европе в XVII-XVIII вв.) Культура правящего класса окончательно сливается в некое единое пространство образованных людей - ещё во времена Тан и Сун каждому отдельному классу (в Китае насчитывалось от пяти до девяти, смотря как считать, основных правящих классов, каждый из которых имел свою парадигму культурности) предлагалось своё культурное пространство. Теперь же все компоненты - капитал, образованность, этика, высокий досуг - стали универсальными, что привело к взаимопроникновению идей. Так, мандарины теперь не чурались художественной литературы, а военная аристократия - классических конфуцианских романов. Если ещё пятьсот лет назад, в Тан и Сун "чужеземная" (северная степная и индо-буддистская) культура считалась то ли уделом особых ценителей, то ли пагубной иностранщиной, то теперь любовь к ней потеряла стигму. Хотя, конечно, любопытство к европейским художественным формам - это уже династия Цин.

В Китае окончательный вид приняла академическая культура. Развитие системы высшего образования в этой стране идёт аж с самой ханьской династии, поэтому нужно сказать пару слов о том, чем Ханьлинь ("Лес кистей", по форме и функционалу де-факто - Академия Наук) "тогда" отличается от Ханьлинь "сейчас". В Тан и Сун это учреждение было своеобразным клубом учёных под императорским патронажем. Средневековый китайский учёный вообще был больше похож на китайский аналог европейского дворянина - он жил вольно, имел высокий престиж в обществе, легко находил работу в любой части Китая, был частью общекитайской классовой корпорации, свободно занимался искусствами, философией и наукой. Соответственно, Ханьлинь было местом, куда приглашали наиболее известных учёных. А вот в Минском Китае Ханьлинь - это монструозное учреждение, которое штампует правительственные кадры. Мин совершила революцию в бюрократии - если раньше чиновников набирали по результатам государственных экзаменов, то теперь по оным экзаменам набирали в Ханьлинь, а уже из числа её членов формировали аппарат чиновников. Это привело одновременно и к укрупнению численности чиновников (что хорошо, поскольку открывало дорогу для простых людей), и к размыванию их сакрального статуса (что хорошо, поскольку сближало их с простыми людьми). Соответственно, корпус кадров был настолько велик и доступен, что Император для любого задания мог запустить туда руку. Нужно срочно создать аппарат в захваченных землях? Ханьлинь. Надобно написать в трёх экземплярах библиотеку из ~23 тысяч книг? Ханьлинь. Надо систематизировать региональные законы? Ханьлинь.

Наконец, хотелось бы поговорить о переменах в госуправлении. Мне кажется, пытливый читатель уже понял основной вектор - децентрализованное многоукладное средневековое китайское общество и здесь сменяется централизованным структурированным обществом Нового времени. Для начала, небольшой экскурс в историю.

В Ранней Хань наибольшую власть имела этнорегиональная земельная аристократия. Для борьбы с ней императоры опёрлись на социальные группы учёных и евнухов, а земля была перераспределена между членами колоссальной императорской семьи. Это привело к разгрому племенных клик, к росту централизации и к экономическому буму.

В Поздней Хань оказалось, что одна и та же семья (китайский клан) вполне себе может и землёй владеть, и давать образование детям, и преподносить высококультурных прекрасных жён в императорский гарем, и даже узурпировать офицерские должности. В итоге Китай оказался раздроблен на региональные клановые клики, что привело к Троецарствию и, после недолгого воссоединения страны династией Цзинь, к Тёмным векам - восторжествовал регионализм.

По итогам Тёмных веков победила сяньбийско-китайская династия Северная Вэй, которая быстро трансформировалась в Суй, которая правила несколько десятилетий и превратилась в тюркско-китайскую династию Тан. Была сформирована система сдержек и противовесов из почти десятка правящих крупных социальных групп, которым нельзя было смешиваться друг с другом. Управление стало крайне децентрализованным и опиралось, в основном, не на императорскую или дворцовую волю, а на региональные, клановые или классовые традиции. В итоге это привело к постепенной деградации дворцовых функций - власть перешла к местным этноклановым силам. Кстати, ненадолго - после относительно короткого периода раздробленности (меньше ста лет) класс учёных привёл к консолидации Китая на основе как раз не региональных, а классовых интересов.

В Северной Сун на первое место вышли учёные-технократы, которые приняли на себя всю полноту власти, отстранив от неё прочие классы, включая военных и даже, с некоторыми оговорками, императорский дом. Они справедливо рассудили, что армии нужно ровно столько, чтобы не обременять население избыточными налогами. А в единоначалии офицерства скрывается корень военного переворота. В итоге армия настолько обмельчала, что экономически успешный Китай потерпел сокрушительное поражение от северян и откатился за Хуанхэ. Там, на юге, появилась Южное Сун, в котором власть у учёных перехватили региональные олигархические кланы (в Южном Китае в принципе своя атмосфера). Впоследствии и это государство было завоёвано монголами.

В Минском Китае всё изменилось. После череды кровавых внутренних конфликтов, двух-трёх (смотря как считать) волн репрессий и переламывания танской чиновнической системы об колено, ранние минские императоры установили строгую вертикаль власти. Они назначили себя последней инстанцией для любой воли, проводили ежедневные совещания с высшими министрами, отменили "смазочные" высшие дворцовые должности (теперь министерства были независимы друг от друга и подчинялись лично императору) и создали монструозную тайную полицию, которая напрямую получала информацию от региональных властей и местных жителей, доставляя её прямиком ко двору (справедливости ради, своя тайная полиция была ещё у Цинь Шихуанди, но, как и всегда, есть разница между Скуратовым и Берией). Двор стал настолько титаническим, что уже в XV в. императоры просто не справлялись с количеством поступающих бумаг - настала эпоха фаворитизма.

Кстати, если читатель в этот момент поймал острые флэшбеки с российской историей XVIII-XIX вв., то вот вам ещё один примечательный факт - последний минский император также весьма трагическая фигура; он очень пытался и хотел всё исправить, но ком внутренних противоречий был настолько велик, что в итоге к нему во дворец постучался простой народ и попросил на выход.

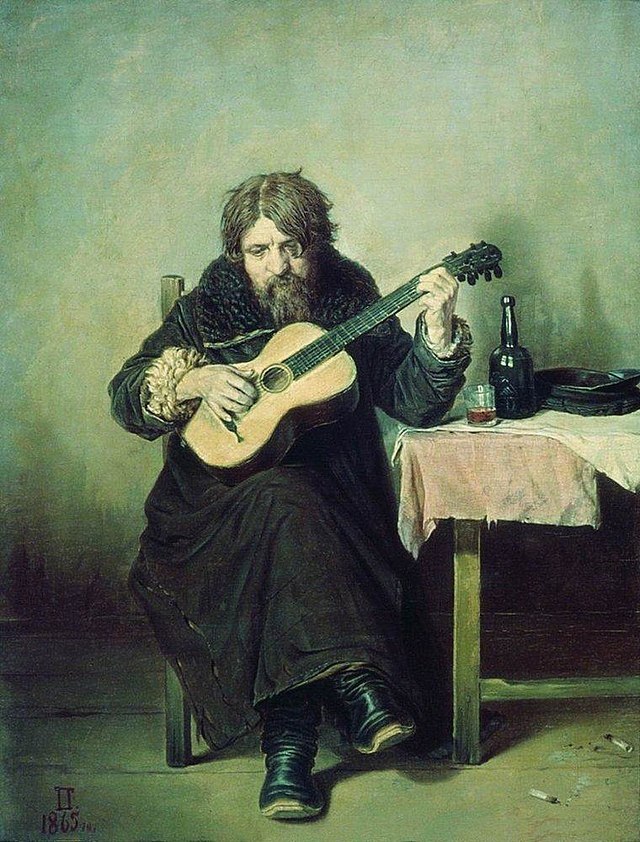

Зажиточные китайцы времён династии Мин. Забавно, но сами китайцы настолько же остро различают моду своего костюма, как европейцы - моду своего. Это для нас всё кажется какими-то ста видами халатов...

Это далеко не всё, что я хотел бы и, тем более, далеко не всё, что можно рассказать о Минском Китае. Но здесь уже написано настолько много текста, что, мне кажется, пришла пора закругляться. В следующий раз мы обсудим индийскую цивилизацию - нас ждёт приключение в место, незаслуженно забытое современной поп-культурой! Ставьте лайки, пишите комментарии - мне будет приятно)