Лига историков

Театр, цветы, бессмертие и платный подогрев автокресел: история подписок от Средневековья до наших дней

Сегодня подписка есть почти у каждого: фильмы, музыка, приложения и игры распространяются именно так. Вы думаете, что это не про вас, ведь вы — гордый пират. А как же мобильная связь и проездной на метро? Рассказываем, как человечество прошло путь от абонемента на налоги до подписки на подогрев сидений в авто (а также как Маяковский изобрёл доставку цветов и какие подписки ждут нас в будущем).

История абонемента и премиум-подписка на бессмертие

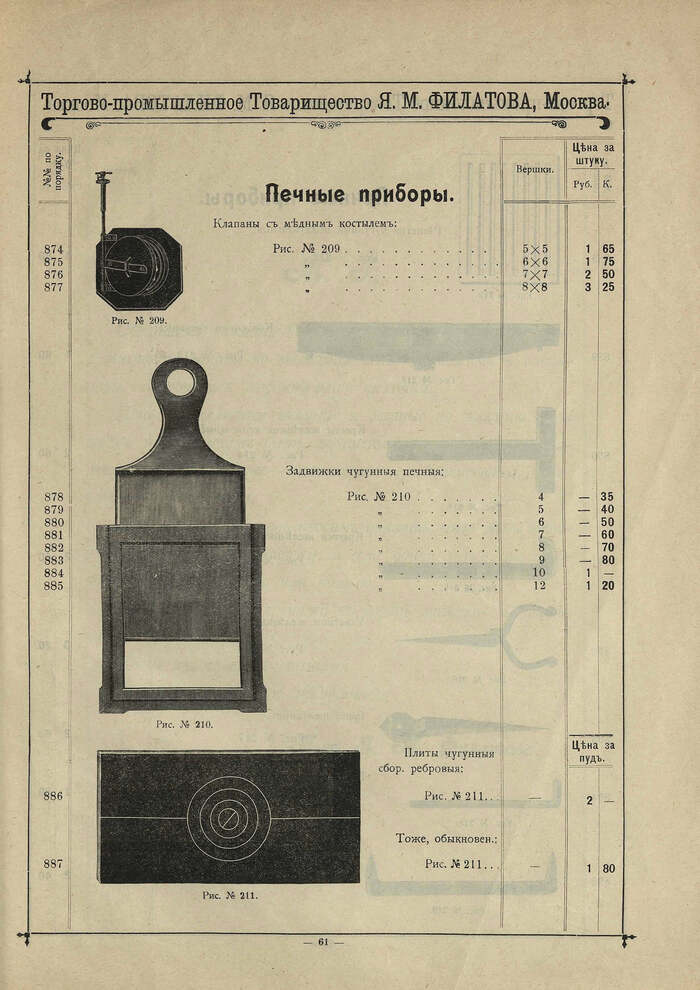

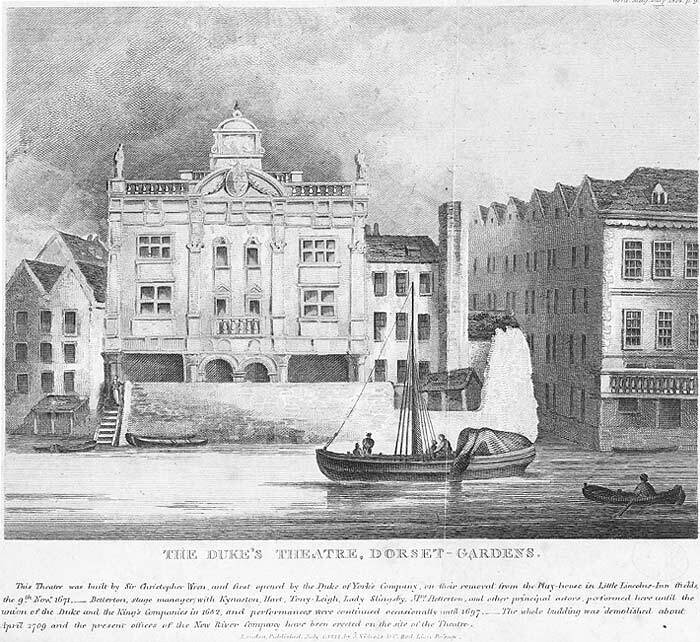

Еще в XVII веке существовали подписки на спектакли: в 1671 году Томас Беттертон построил несколько театров, собрав деньги на них с будущих зрителей. Каждый, кто внес 100 фунтов единоразово (примерно 1 000 000 рублей по сегодняшним меркам), мог до конца жизни бесплатно ходить на все постановки. Похожим образом люди слушали и музыкальные произведения — не случайно общий билет на посещение консерватории до сих пор называется абонементом.

По схожему принципу издавались и книги. Те, кто платил, как сейчас сказали бы, за премиум-подписку, становились меценатами — их имена публиковались в начале книги. Для состоятельного купца или бакалейщика было большой гордостью увидеть свое имя на страницах издания. Благодаря таким книгам мы знаем о них и спустя 300 лет (вот как имена действительно остаются в истории и обретают бессмертие!).

Слово abonnement, синоним подписки, изначально было соглашением о выкупе фиксированного размера налога у короля или сеньора — уже тогда абонент получал выгодные условия от такого формата.

Слово «подписка» — калька с английского subscribe, от латинского subscribere — «писать под ним; подписываться под ним», то есть оставлять свою подпись под договором или вносить свое имя в список получателей услуги.

Как продать журнал, которого еще нет

Тем не менее, первым продуктом, который распространялся по подписке, считается журнал. За звание изобретателей формата в XVII веке соперничают два издания: Journal des savants — старейший европейский научный журнал, который продолжает выходить по сей день, и The Gentleman’s Magazine. В России формат тоже быстро прижился: «Санкт-Петербургские ведомости» продавались отдельным номером за четыре копейки, а в подписке — за три.

В то время в журналах часто публиковали романы и рассказы по частям. Если читателям нравилось произведение, его издавали отдельной книгой. Чтобы заинтересовать читателей и заставить их купить следующий выпуск, авторы оставляли своих героев в опасных ситуациях в конце главы (например, те так часто повисали на обрывах, что для этого явления даже придумали специальное слово «клиффхэнгер» от англ. cliff — «обрыв» и hang — «висеть», которое вошло в Оксфордский словарь в 1937 году). В сериалах этот эффективный прием используется и сейчас.

С публикаций в журналах начинали свой путь многие знаменитые писатели. Платили авторам за объем текста, поэтому романы часто растягивали до предела (представляете, сколько подписчиков таким образом можно было привлечь!). Главы сдавали прямо перед выходом нового номера, и из-за спешки в текстах порой появлялись ляпы. Артур Конан Дойль получал по 50 фунтов (525 000 рублей на сегодняшние деньги) за рассказ, но в «Этюде в багровых тонах» Ватсон вдруг «теряет» своего бульдога, с которым собирался переехать к Холмсу, а в рассказе «Человек со шрамом» жена Ватсона называет его Джеймсом вместо Джона. Фёдор Достоевский получал в полтора-два раза меньше Дойла, зато путался в деталях еще чаще. В «Преступлении и наказании» дочь Мармеладова Лидочка вдруг становится сыном Лёнечкой, а в «Идиоте» Коля Иволгин за полгода «взрослеет» сразу на два года — с 13 до 15 лет.

Первые стриминги XIX века

В 1881 году в Европе появился театрофон: с его помощью люди могли слушать спектакли, которые шли за несколько километров от них. Первые годы изобретение работало только в отелях и общественных местах — слушатель платил половину франка (около 1 500 современных рублей), чтобы послушать пять минут оперы или спектакля. В 1892 году в Париже появилась подписка, по которой можно было слушать оперы и представления из дома всего за 60 франков (180 000 рублей). Театрофон стал так популярен, что сцены прогибались под принимающей частью системы: чем больше было абонентов, тем больше требовалось транслирующих устройств, которые стояли прямо там.

В Венгрии в 1893 году появилась телефонная газета Telefonhírmondó: подписчики звонили в центральный офис и слушали новости, музыкальные и развлекательные программы. Дикторы менялись каждые десять минут: читать новости нужно было очень громко, поэтому голос быстро уставал.

А что же с Маяковским?

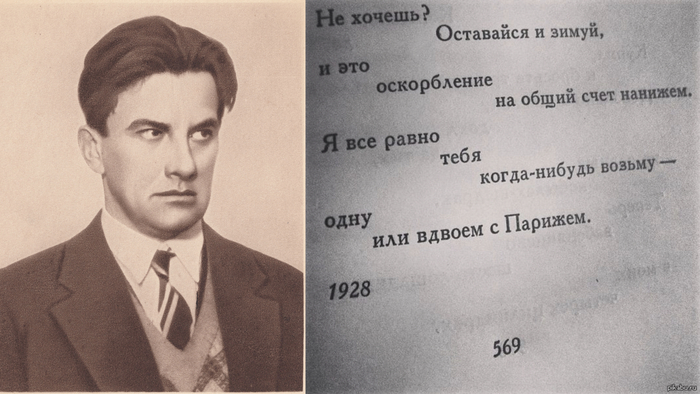

Маяковский фактически изобрел цветочную подписку — регулярную доставку букетов к праздникам и без повода. В 1928 году во Франции поэт встретил Татьяну Яковлеву — русскую иммигрантку, которая жила в Париже.

Их любовь была взаимной, но Владимир возвращался в СССР, а Татьяна отказывалась уезжать из Франции. Тогда Маяковский оставил в цветочном магазине весь свой парижский гонорар, договорившись, чтобы возлюбленной каждую неделю приносили букеты с запиской «От Маяковского». Цветы приходили Татьяне больше года. Сейчас такой формат довольно распространен, а в те годы, когда даже письма из СССР не доходили до Яковлевой, доставка букетов поражала современников.

Columbia Records представляет

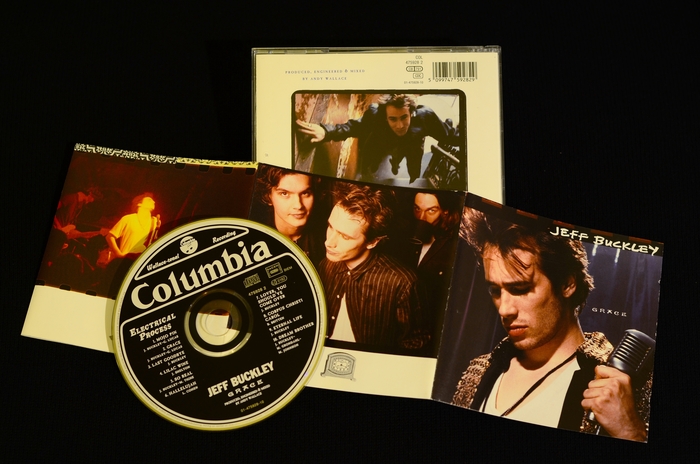

В 1955 году лейбл Columbia Records создает клуб платных подписок на виниловые пластинки. Изначально он был нацелен на жителей сельской местности, где достать музыкальные записи было сложно. В 1970-х филиалов клуба стало так много, что они объединились под брендом Columbia House. Для поколения американцев, чья юность пришлась на '70-90-е годы, Columbia House — часть культурного кода. Максимальное количество подписчиков пришлось на '94-96 годы: их было целых 16 миллионов.

Через 20 лет после своего пика Columbia House обанкротился, не выдержав конкуренции с Интернетом. К этому времени рынок заняли стриминговые сервисы нового поколения (Spotify, Deezer, Amazon Music), появившиеся после рождения iTunes в 2001 году.

Вам новости по кабелю или в тарелку?

Во второй половине XX века формат подписок дошел до ТВ. Первым телеканалом, который работал по подписке, был американский ESPN, целиком посвященный спорту. MTV, вы не поверите, тоже изначально был платным, поскольку распространялся через кабельные сети — подключение к ним нужно было оформлять отдельно.

В России платное телевидение началось с телеканала «Космос ТВ», который был запущен в 1991 году как совместный проект с США. До его появления в Москве было всего шесть телеканалов, а к 1996 году можно было смотреть уже 20.

Одновременно с телевидением подписки начали проникать и в игровую индустрию. Ещё на заре видеоигр производители приставок начали экспериментировать с этим форматом. Одним из первых стал сервис PlayCable от Mattel для консоли Intellivision 1980 года. Другой пример — GameLine для Atari 2600, где игры скачивались через модем. В 1990-х Nintendo запустила Satellaview для SNES, передавая игры через спутник — в каталоге было больше 114 тайтлов. А Sega предложила Sega Channel для Genesis, который давал доступ к 70+ играм через кабельное ТВ. Эти сервисы стали ранними попытками изменить подход к распространению игр. Чем быстрее и доступнее становился Интернет, тем больше игр переходило на подписочный формат.

«Я на такое не подписывалась!»

В XXI веке подписки шагнули дальше: кроме доступа к контенту, компании начали предлагать и материальные товары. В США и в Европе случился бум «коробок по подписке». На рынке появились десятки стартапов, готовых ежемесячно доставлять клиентам не только фильмы на дисках, но и коробки с носками, гиковской атрибутикой, косметикой, необычной едой. Их объединял формат сюрприза: при заказе клиенты не знали, что именно окажется внутри посылки.

Сегодня по подписке доступно практически все: от матрасов (такие сервисы есть в России) до коробок с одеждой для кур. Любой вид бизнеса, по мнению аналитиков, будет переведен в подписку при малейшей на то возможности: даже лотереи (Jackpot com) и авиаперелеты (Surf Air) уже удалось адаптировать под формат этой модели.

Вот еще несколько необычных сервисов и вещей по подписке:

подогрев кресел в BMW и поворот задних колес Mercedes,

набор для готовки с виниловой пластинкой,

BarkBox — продукты, услуги и впечатления для собак,

Debucari — встречи с полными людьми, которые составляют вам компанию за ужином,

Apocabox — подписка на все необходимое для конца света,

подписка на рыболовные снасти, приманки и аксессуары от известных брендов.

В целом, в мире продолжают развиваться преимущественно моносервисы, однако Россия выбрала путь мультисервисных подписок: например, в Газпром Бонус включены супермаркеты, медицинские услуги, онлайн-кинотеатры, автозаправки, маркетплейс и пиццерия — и это только базовая подписка! А с 80+ дополнительными предложениями от партнеров подписка охватывает все сферы жизни — от гардероба до путешествий.

Если вы давно хотели попробовать такой формат — проверьте, может быть, именно в подписке Газпром Бонус вы найдете то, что интересно вам.

* Предложение действует только для новых пользователей. Подробнее про условия.

Реклама ООО «Сеть Партнерств», ИНН: 9701161387

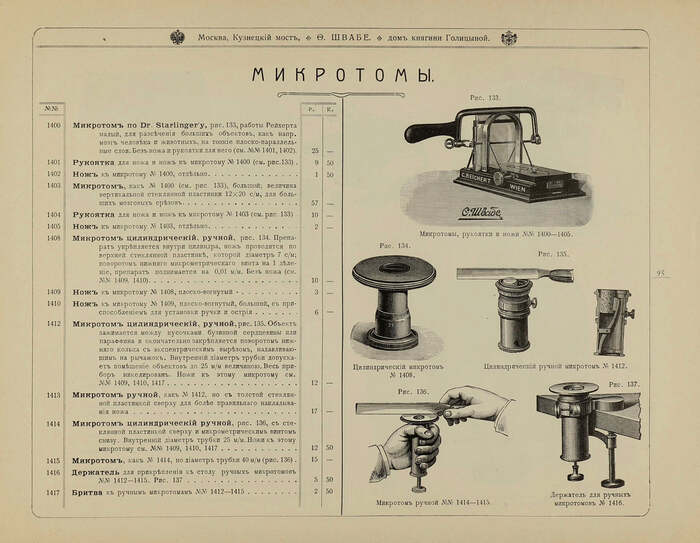

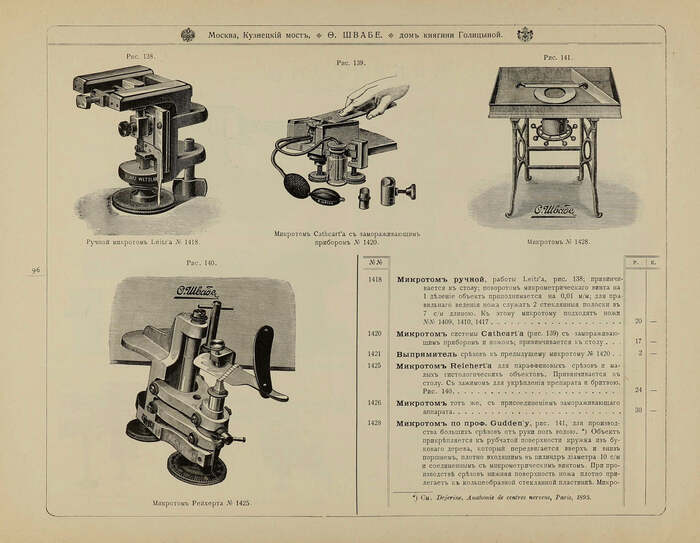

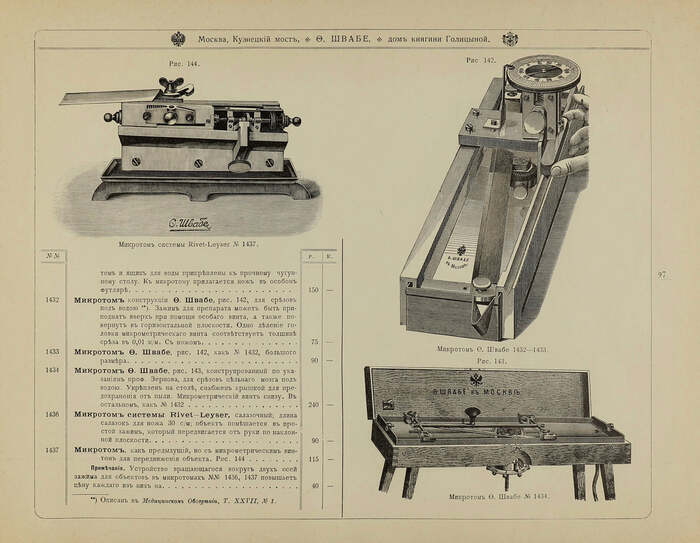

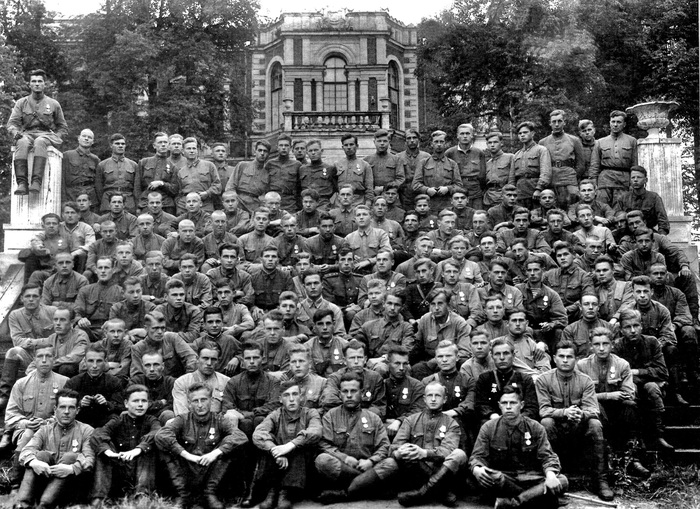

ДИВЕРСАНТЫ ИЗ БЫКОВО: СЕКРЕТНАЯ ШКОЛА ПОДРЫВНИКОВ В ПОДМОСКОВНОЙ УСАДЬБЕ

Работаю над проектом по фотографиям и мне попался ряд снимков, в которых меня заинтересовали не только участники, но прежде всего место.

Мало кто знает, что в живописной усадьбе Быково под Раменским, где сейчас гуляют туристы и фотографируются молодожены, в годы войны кипела совсем другая жизнь. Здесь, в старинных дворцах с колоннами, готовили элиту «невидимого фронта» — диверсантов, разведчиков и подрывников, которые отправлялись в тыл врага с одной целью: жечь, взрывать и исчезать без следа.

Как усадьба стала базой НКВД?

В июне 1941-го, когда немцы рвались к Москве, в Быково срочно перебросили секретное подразделение — «88-й истребительный батальон НКВД». Но название было прикрытием. На деле это была школа подготовки диверсантов.

Курсантов отбирали жестко: только добровольцы, физически крепкие, с железной психикой. Многие из них были вчерашними студентами, рабочими, спортсменами. Их ждала судьба безымянных героев — могилы в белорусских лесах или медаль «Партизану Отечественной войны» посмертно.

Почему именно Быково?

Усадьба идеально подходила для секретной базы:

В 2 км от ж/д станции (удобно забрасывать группы)

Роскошные дворцы с парком (можно маскировать тренировки)

Изоляция от местных жителей (меньше лишних глаз)

Здесь же, по легендам, тренировались бойцы легендарной ОМСБОН — спецназа НКВД, который охотился на нацистских офицеров в самой Германии.

Что стало с выпускниками?

Многие погибли уже в первых рейдах. Например, в мае 1943-го под Краснодаром полегла почти вся группа раменских диверсантов — 19-летние парни, которых готовили в Быково. Их имена высечены на скромном обелиске у станции Неберджаевская.

Другие уходили в леса Белоруссии, где становились «лесными призраками» — взрывали эшелоны, травили колодцы для оккупантов, спасали окруженцев. Их подвиги редко попадали в сводки, а выжившие молчали о войне до конца жизни.

Память, которую едва не стерли

После войны усадьбу Быково отдали под санаторий, потом — под школу. О диверсантах напоминала лишь старая мемориальная доска на здании школы №16, которую в 2015-м установил местный краевед Александр Горбачев. Но в 2020-х ее... демонтировали при ремонте. Теперь о «невидимом фронте» здесь напоминает только статья в районной газете да архивные фото, где суровые парни в гимнастерках позируют на фоне колонн усадьбы.

P.S. Если будете в Быково — присмотритесь к старым стенам. Где-то здесь, под лепниной потолков, до сих пор витают тени людей, которые уходили в ночь с рюкзаком и фразой: «Если что — я не вернусь».

Присоединяйтесь к проекту! Возможно, на какой-то групповой фотографии я найду вашего родственника среди его однополчан. Если у вас есть старинные семейные фотографии или вы знаете кого-то из участников моих постов, пожалуйста, поделитесь информацией. Вместе мы можем воссоздать полную картину и сохранить память о героях! Мой тг канал в котором я пишу о своем хобби и коллекционировании, поиске и вообще: https://t.me/staryisunduk

О теплых семейных традициях в истории Турции

В контексте нынешних турецких протестов во время воскресного стрима вспомнилось о скандальном «законе Фатиха». К сожалению, многие россияне и особенно россияночки черпают свои знания о Турции из мыльных опер, хотя реальная история куда более интересна и показательна.

На самом деле Османская империя была настолько благочестивым и правоверным государством, что в ней было легализовано братоубийство. Несмотря на то, что убийство невиновного человека и тем более родного брата, прямо противоречит нормам шариата, «закон Фатиха» доказывает обратное — если очень хочется, то можно.

Когда и почему появился этот правовой акт? Его издал седьмой османский султан Мехмед II по прозвищу Фатих Завоеватель еще в XV-м веке. В сборнике законов Канун-наме сыновьям умершего султана разрешалось убивать друг друга «ради общественного блага» (Nizam-I Alem). Однако эта увлекательная практика существовала задолго до принятия закона.

Баязид послал вестника к старшему брату Якубу, который еще не знал о случившемся. Баязид передал Якубу, что их отец Мурад отдал им новые приказы. Когда Якуб прибыл к Баязиду, он был задушен. Таким образом, Баязид стал единственным наследником Мурада и возглавил османское государство.

Затем в междоусобной войне погибли три сына Баязида — Иса, Сулейман и Муса. Мурад II, внук Баязида, придя к власти, приказал ослепить двух своих братьев, одному из которых было 7 лет, другому — 8.

Его сын, тот самый Мехмед II пережил старших братьев, а единственного оставшегося младшего, родившегося за три месяца до смерти отца, приказал убить сразу же после восшествия на престол в 1451 году. А затем решил полностью легализовать практику братоубийства.

«И кому из моих сыновей достанется султанат, во имя всеобщего блага допустимо умерщвление родных братьев. Это поддержано и большинством улемов. Пусть они действуют в соответствии с этим», — говорится в законе Фатиха.

Турецких принцев убивали независимо от возраста, но без пролития крови — душили шелковым шнуром. Ведь проливать голубую кровь принцев было нельзя, а вот убивать другими способами — пожалуйста.

Понятное дело, что и в христианских странах были нередки случаи убийств родственников в борьбе за престол. Но тут есть два существенных отличия.

Во-первых, убийства наследников престола у христиан не носили столь массовый и системный характер. Во-вторых, все равно считались тяжким грехом и убийством, а не «общественной пользой».

То есть на всякий случай. Таковы их нравы, и они радикально не изменились и по сей день.

Дореволюционный Воронеж в фотографиях и воспоминаниях современников

Продолжаю цикл о жизни дореволюционных городов в фотографиях и воспоминаниях. На очереди Воронеж.

Воронеж был основан в 1586 году. Он считается колыбелью русского военного флота. Строительство кораблей на Воронежской верфи началось в 1695 году с приездом Петра I. С одной стороны это привлекло повышенное внимание к небольшому на тот момент городу. С другой стороны стало тяжёлым бременем для местных жителей. Из книги М. А. Веневитинова: «Землевладельцы и обладатели крестьянами, все помещики и вотчинники, были обложены тяжёлою денежною повинностью на построение судов и обязаны были с известного числа считающихся за ними крестьянских дворов строить в казну по одному кораблю. Всё производилось на их счёт, а казна доставляла только необходимый лесной материал. Все описанные правительством и отобранные им от частных владельцев, леса поделены были по участкам, которые назначались отдельным “кумпаистам”, те. Совокупности помещикам, соединившихся для поставки одного корабля». Довольно быстро вырубили все леса вокруг города, и доставка материалов из других мест была делом сложным и хлопотным. Это привело к масштабным злоупотреблениям на местах. Исследователь упоминает громкий коррупционный скандал. «Злоупотребления дошли до таких масштабов, что обратили наконец на себя внимания Петра I, который предал суду целое управление Адмиралтейскими делами с первым по времени адмиралтейцем Протасовым во главе. При этом пострадали не только ближайшие помощники последнего, но даже простые лесные сторожа, которые в числе более 100 человек были подвергнуты предварительному аресту в Приказной избе воронежского воеводы и отчасти заболели и умерли от тесного посещения. Когда Апраксин, заступивший место Протасова, доложил государю об этом обстоятельстве и спрашивал, что ему делать со всеми этими колодниками, уже давно ожидающими суда над ними, то Пётр отвечал приказанием выбрать из них важнейших преступников и повесит без всякого рассуждения и промедления». Также Веневитинов отмечал активность местного купечества, а также его готовность к переменам. В отличие от архаичного вида бородатых купцов из других регионов некоторые местные после визита в город Петра I стали бриться и носить европейскую одежду. Со временем активное строительство военного флота было перенесено в другие регионы, а торговля шла по-прежнему бойко.

Не удивительно, что память о Петре I в городе чтили. Второй в стране памятник ему открыли в I860 году в Воронеже. Планы его создания возникли задолго до этого, но собранные на это пожертвования странным образом оказались разворованы (в хищении был обвинен предводитель дворянства Н. Шишкин). Это был первый скульптурный памятник в городе. Открытие его сопровождалось салютом, парадом Азовского полка и обедом на 400 персон в зале Дворянского собрания.

Памятник сделался одним из символов Воронежа. У него часто назначали встречи.

Александр Эртель в книге «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» писал: «У статуи Петра было безлюдно. Николай сел на скамеечку — у него подкашивались ноги от усталости — и бесцельно устремил глаза в пространство. Внизу развертывался по холмам город: пестрели крыши, толпились дома, выступали церкви; дальше обозначалась широко проторенною дорогой извилистая река, чернели слободы, еще дальше, еще дальше — белая, однообразная, настоящая степная равнина уходила без конца. Мало-помалу на Николая повеяло от этой равнины привычным ему впечатлением простора и тишины. Он начинал успокаиваться, приходить в себя, собирать рассеянные мысли». Когда в 1914 году воронежцы готовились к визиту царя Николая II, установили гигантскую триумфальную арку. Один только двуглавый орел, размещавшийся посередине, весил 20 пудов.

Владимир Гиляровский, будучи в Воронеже, увидел статую Петра, взглянул по направлению его протянутой руки и сочинил такой экспромт:

Смотрите, русское дворянство,

Петр Первый и по смерти строг, —

Глядит на интендантство,

А пальцем кажет на острог!

Позже установили памятник поэту Ивану Никитину. Поэт Сергей Городецкий описал церемонию открытия так: «Народ набился во все прилегающие улицы… Ветер треплет покрывало… Вышел городской голова с цепью и открыл памятник… Надо перо Гоголя или Андрея Белого, чтобы описать городского голову и его речь… Памятник очень хорош… Никитин сидит в глубокой задумчивости, опустив руки. Сходство, по-видимому, полное. Племянницы прослезились, вспомнили, зашептали: “Как живой!”… Момент, когда упал покров, был сильный: какой-то молчаливый вздох пронесся над толпой, и все глазами впились в представшего поэта».

Алексей Аникеевич Бартенев (1792-1860) написал книгу «Жизнь и воспоминания одного дворянина», где упоминает события конца 18 – первой половины 19 века. Фрагменты этих воспоминаний публиковались в «Губернских ведомостях». Вот как он описывает свою учёбу на рубеже веков: «В народном училище, где обучался я, было четыре класса и только пять учителей, а учащихся до трехсот человек. Науки преподавались почти все, какие ныне в гимназиях: разность в том, что тогда и ленивые, если высиживали в классе по два года, оканчивали набивку головы своей в восемь лет, следовательно, в 15-ть или 16-ть лет оканчивался курс учения. С 16-ти лет поступал каждый на поприще службы - статской или военной. По молодости и мягкости еще сердечных наклонностей, без большого труда, приучались применяться к обязанностям и повинению старшим беспрекословно…

Приехавши в город, отец мой представил меня учителю 1-го класса. Наружный вид этого учителя и голос были скромны и привлекательны, обращение тихое. Я принялся за уроки со всею ревностью, и как был уже подготовлен, то в оставшиеся до каникул 8 месяцев оказался вполне знающим все предметы первого класса. На экзамене дали мне похвальный лист за благонравие, прилежание и успехи, и перевели во 2-й класс. Там учитель был другого разбора - г. Зиновьев]6, строгий в полном смысле, назидательный до неимоверности: из ста учеников своего класса он каждого знал даже наклонности. Главные предметы этого класса и его преподавания были: пространный катихизис, священная история, грамматика, чисто-и-правильно писание по-русски и полатыни; хотя латинскому языку и не учили. У учителя 2-го класса преподаваемым им предметам невыучивались только сущие лентяи, да неспособные к понятию. Он их отсаживал на задние столы; на первых же учились дети лучших фамилий и собственное его, учителя, семейство: два сына и две дочери7. А за средним столом сиживал с краю отличный по понятливости и поведению ученик; он назывался у нас просто запищик. До прихода учителя, или во время отлучки его из класса в свои комнаты, в том же корпусе бывшие, этот запищик наблюдал за благонравием и тишиною в классе. На черной доске, висевшей пред глазами всех учеников, записывал он шалунов в два ряда крупными литерами, в красной строке обозначавшимися словами: шумели, дрались. Под эти красные строки всякой день вписывалось более десятка фамилий. Всякой раз, бывало, учитель наш, при входе в класс, по встании для него с мест всех учеников и по прочтении молитвы, идет прямо к черной доске; если не случалось записки, то, с недоверчивостью посмотрев на запищика, начинает преподавание предметов, спрашивание и объяснение уроков. Терпение его было неимоверно: без преувеличения можно сказать, что в классе его не выучивался только тот, кто нигде и никогда не мог ничему выучиться; но многие, вместо благодарности, его не любили; эти лентяи называли его палочником. И правду сказать, он ведь бивал жестоко, да и прилежным не попускал шалости: всех попадавшихся в записке на черную доску наказывал линейкою по рукам так, что, бывало, распухнет ладонь…

Поступил я во второй класс; там преподавались следующие предметы: российская и всеобщая география, всемирная история, космография, или описание тел мира, высшая математика, рисование, немецкий и французский языки…

15-ти лет я кончил науки в 3 классе, а в четвертом, где преподавались высшие предметы, отец мой не счел нужным оставлять меня». Справедливости ради, в то время не было официального образовательного ценза, поэтому многие дворяне учились на дому или имели несколько классов образования, а потом старались устроиться на службу и быстрее сделать карьеру. 24 января 1803 г. все училища Воронежской губернии закрепили за Харьковским университетом , который осуществлял руководство начальным и средним образованием не только Воронежской губернии, но и украинскими губерниями, Орловской, Курской, Землями Войска Донского и Войска Черноморского, Волынской, Тамбовской и Астраханской, Кавказской области, Грузи и Бессарабии. С 1806 по 1826 годы в Воронежской губернии открылись приходские училища: Лосевское (Павловский уезд), Верхнетишанское (Бобровский уезд), Ровенское (Острогожский уезд), Алексеевское (Бирюченский уезд), Никитовское (Валуйский уезд), Ливенское (Бирюченский уезд), Николаевское (Валуйский уезд) и др. В 1808 г. по ходатайству смотрителя Острогожского малого народного училища Г.Г. Шпажинского это учебное заведение преобразовано в Острогожское уездное училище – первое уездное училище в Воронежском крае. В нём учились поэты Никитин и Кольцов. А вот университет был основан только в 1918 году.

Одной из главных городских проблем того времени была антисанитария, отсутствие нормального водопровода и канализации. Воронеж долгое время не был исключением. Знаменитый в 19 веке доктор А. Малышев писал: «Горячки и лихорадки будут существовать в Воронеже до тех пор, пока воронежцы не позаботятся о чистоте своих жилищ, об иссушении болот и уничтожении мусорных куч и буераков с водой».

В Воронеже первый телефонный звонок произошел еще в 1884 году. Купец Петров звонил домой своей супруге и произнес буквально следующие слова:

— Алло! Это Прасковья Никаноровна? Слушай, мне тут новую мануфактуру привезли. Запрягай Орлика и вместе с Глашенькой ко мне…

Дальнейшие слова заглушил шум аплодисментов, так как купчиха Петрова пригласила на осмотр телефона уйму родственников и знакомцев.

Курьёзный случай произошёл с губернатором Воронежа князем В. Трубецким. Педагог Н. Бунаков писал об этом: «Князь любил покутить, и в его воронежской жизни был случай, доказавший, что губерния могла бы прекрасно процветать и без губернатора. Это случилось так. Один раз кучер привез выпившего и заснувшего в карете князя домой; постоял, постоял у крыльца и, полагая, что барин вышел, отпряг лошадей, а карету задвинул в сарай, который, конечно, запер. Наступило утро, князя нет; проходит день, князя все нет. Но дела в губернии и в городе все-таки шли своим порядком и без участия губернатора, который нашелся только тогда, когда кучер вздумал помыть карету: оказалось, что по сараю расхаживает губернатор».

Одной из городских святынь стал Митрофаниевский монастырь. Воронежский епископ Митрофан служил во времена Петра I и поддерживал его инициативы, в отличие от «коллег». Митрофан же участвовал в строительстве флота и оказывал царю не только духовную, но и материальную поддержку. В 1862 году в городе состоялось торжественное открытие мощей святителя, а двумя годами позже воронежский архиепископ Антоний II обратился в Священный синод: «По открытию святых мощей новоявленного Воронежского святителя и чудотворца Митрофана, для вящего хранения сей святыни, по великому стечению богомольцев со всей России, и для ознаменования должного благоговения к угоднику Божию, согласно желанию благочестивых граждан Воронежских, весьма бы полезно устроить монастырь, где опочивают Св. мощи». Вокруг храма Благовещения образовался монастырь, один из самых молодых в России. Он был торжественно открыт 1 сентября 1836 года. Позже при нем учредили братство святителей Митрофана и Тихона, библиотеку с читальней, в которой показывали «световые картинки» — естественно, самого благостного, религиозного содержания. Главной же притягательной силой обители оставались конечно же мощи Петрова соратника.

Один из героев романа А. Эртеля «Гарденины» жаловался на героиню того же романа: «Предлагал медицинские советы, — у ней, кажется, застарелый ревматизм, — отвергает, маслицем от раки святителя Митрофана мажется».

Владимир Гиляровский писал: «Воронеж никак миновать нельзя… обязательно идут поставить свечечку и купить образок местного угодника Митрофания лишь потому, что Воронеж на пути (прим. к Киеву) стоит… Вы можете видеть этих пешком пришедших лапотников с пыльными котомками и стертыми посохами там, около монастыря, в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении: потому что он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов». «Очарованный странник» Лескова рассказывал: «Поехали мы с графом и графинею в Воронеж, — к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли».

Воронежская поэтесса Валентина Дмитриева обмолвилась в одном из прозаических произведений: «На крутом берегу р. Воронежа, там, где высятся древние стены и золотыми звездами сверкают синие главы Митрофаньевского монастыря, там, точно паутина, во все стороны расползается запутанная сеть узеньких и тесных улиц и переулочков, застроенных незатейливыми бедными домишками». В то время «древним стенам» не было и сотни лет.

Воронежский театр был весьма популярен у горожан. Критик А. А. Стахович, видевший в Воронеже гоголевскую «Женитьбу», сообщает: «Вот вам и провинция и провинциальные актеры. Не мешало бы петербургским артистам, исполняющим эти роли, посмотреть, как их играют в провинции (положим, что так сыграть они не в состоянии, для этого нужно иметь дарования Колюбакина и Петрова), но петербургские придворные артисты увидели бы, как добросовестно, с каким уважением в провинции исполняют произведения великого писателя, как умный и талантливый актер обдумывает каждое слово, движение своей роли».

Владимир Гиляровский в книге «Мои скитания. Люди театра» писал: «Служу в Воронеже. Прекрасный летний театр, прекрасная труппа. Особый успех имеют Далматов и инженю М. И. Свободина-Барышова. Она, разойдясь со своим мужем, известным актером Свободиным-Козиенко, сошлась с Далматовым. Это была чудесная пара, на которую можно любоваться. С этого сезона они прожили неразлучно несколько лет. Их особенно принимала избалованная воронежская публика, — а сборов все-таки не было.

Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера — Воронков и Матковский, по нескольку лет один за другим державшие здесь театр. Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались, на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер.

Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила "Гамлета", сама его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину-Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем.

Второй случай, давший огромный сбор, был в бенефис никудышного актера Тамары, афериста и пройдохи, в свой бенефис имевшего наглость выступить тоже в роли Гамлета.

Надо сказать, что в эти годы огромным успехом пользовалась в провинции прекрасная опереточная актриса Ц. А. Райчева, гастролировавшая в Воронеже в "Птичках певчих" и "Елене Прекрасной"».

Актер Владимир Давыдов сокрушался: «Воронежская публика в своих вкусах была очень единодушна… Все требовали веселых пьес и жутких душещипательных мелодрам. Поэтому Лаухин (купец, содержащий театр. — А. М.)строил репертуар на оперетке, водевиле и мелодраме. Серьезный репертуар почти отсутствовал. Критика бранила репертуар, указывая на то, что театр превращен в балаган, а публика всех возрастов и сословий валом валила на оперетку и совершенно игнорировала театр, когда давали «Грозу» или «Марию Стюарт»… Меня в Воронеже считали за опереточного актера, так редко приходилось играть что-либо другое».

Известный поэт Иван Саввич Никитин открыл читальню при книжном магазине. Он же составил ему рекламу: «Предполагая в первых числах февраля будущего 1859 г. открыть в г. Воронеже книжный магазин, честь имею довести до сведения воронежской публики, что в состав его войдут лучшие произведения русской и французской литератур, преимущественно по отделам изящной словесности и истории… Он должен быть не только складочным местом старых и новых книг, назначаемых единственно для продажи, но и летучею библиотекой… С этою целью предлагается публике возможно выгодные условия за право чтения».

В. Г. Успенский писал о художниках и фотографах: «И вот, в начале шестидесятых годов, на воронежском горизонте художественной деятельности загорается утренняя заря, обещающая жаждущим света ясный день с освещающим, согревающим и оплодотворяющим землю солнцем. Один из воронежских хозяев-подрядчиков Евгений Назарович Назаров для своих иконописных работ по подрядам, привозит из С.-Петербурга двух патентованных молодых художников, учеников императорской академии художеств: Василия Андреевича Корнеева (существующего ныне профессора И.А.Х.) и Платона Васильевича Васильева. В это же время открывается на Большой Дворянской улице товарищеская фирма фотографии, с раззолоченною вывескою, где крупными буквами, сиявшими золотом, значилось “С.-петербургской императорской академии художеств, художник Михаил Иванович Пономарев и Николай Степанович Русинова”. Кроме того, на Московской улице воздвигалась еще раззолоченная вывеска, гласившая: “С.-петербургской императорской академии художеств Иван Матвеевич Саломатин. Фотография и живописная мастерская, принимающая иконописные и прочие церковные заказы”. Одновременно с этим, в мастерской Эльпидифора Константиновича Огнева водворяется Бонифатий Маркович Чесменский из С.-Петербурга, из императорской академии художеств, ученик профессора Айвазовского.

Саломатин, с первого шага на воронежской почве, ринулся на арену борьбы подрядческой конкуренции и пал жертвою золотого тельца под сладкие грезы бахусовых чар, не оставив по себе никакого следа, достойного доброй памяти. Васильев не вынес удара дружеской руки и, примачивая боль сердца алкоголем, сделался жертвою Бахуса и умер в воронежской городской больнице, и также без всякого следа по себе. Чесменский, последовав примеру Васильева, пал где-то жертвою Бахуса, но не бесследно для Воронежа».

Борис Эйхенбаум детство провёл в Воронеже, после окончания воронежской мужской гимназии в 1905 году уехал в Санкт-Петербург. Он регулярно приезжал в Воронеж до 1917 года, пока не умер его отец. Из автобиографической книги «Мой временник»:

«Целых 17 лет Воронеж жил и рос вместе со мной… Оказалось, что Воронеж не заполняет всего мира, а стоит на горе, по верху которой тянется Большая Дворянская улица. По ней ходит конка с одной лошадью, ездят извозчики, стоит высокая пожарная каланча. Эта улица — как спина зверя. Вниз, с одного бока, идут крутые спуски, а внизу река. В марте по этим спускам, как оголтелая, несётся вода и наполняет весь город журчащим шумом».

Моя жена - египетская принцесса

А вы знаете, что в МИД-овском архиве внешней политики Российской империи есть самые безумные дела? В частности, там хранится дело под названием: "Прошение российского Юркевича (так в тексте) об ограждении его жены, бывшей египетской принцессы, от злоупотреблений её опекунов".

Текстовая версия ролика здесь - Моя жена - египетская принцесса

Сериал "Атом". Серия-3, часть-2. Два чрезвычайных происшествия в лаборатории Курчатова взрыв и самовозгорание

После того, как Замятин предупредил Фролова, чтобы он держал язык за зубами, особенно во время бесед с лучшим другом, тот сразу побежал к Беляеву выяснять отношения. Фролов сразу же спросил друга в лоб, почему его отпустили, Беляев попытался уклонится от разговора, даже закрылся в комнате, но Фролов все равно к нему вломился.

Как только Фролов ворвался в комнату, Беляев сразу же во всем признался, что он является стукачом НКВД. Беляев даже показал Фролову, тетрадку где он все и про всех записывает, после чего заявил, что ему противно этим заниматься, но не заниматься он этим не может. Услышав признание лучшего друга, Фролов молча вышел из комнаты.

Тем временем, Замятин опять заявился к Карповой с очередной ревизией, она ему заявила, что результатов пока нет, но кое какие подвижки уже имеются. Замятин сказал, что это очень жаль, ибо её положительные результаты, были бы для них спасением, но это ничего, он в неё верит. А так он зашел для того, что бы порадовать сотрудников лаборатории Карповой, очередным авансом.

Этим авансом, оказался ордер на новую квартиру, для Карповой, да еще чуть в самом центре Москвы. Карпова увидев ордер, даже в это не поверила, Но Замятин ей сказал, что её уже ожидает машина, которая отвезет по адресу. Как только Замятин сообщил Варваре, что там в машине, её уже ждет мама с дочерью, та тут же пулей вылетела из лаборатории.

Тем временем, Фролов простивший лучшего друга, уговорил его пойти к Курчатову, обсудить с ним эксперимент, а заодно все рассказать, про работу Беляева на НКВД. И вот, находясь в кабинете Курчатова, после обсуждения эксперимента, Фролов говорит начальнику, что Беляев хочет обратится к нему по личному вопросу.

Но вместо того, чтобы во всем сознаться Курчатову, Беляев засмущался, сказал что в его личном вопросе нет ничего срочного, после чего выбежал из кабинета, так ничего и не сказав. Пришлось Фролову так же выйти из кабинета, ну не сдавать же лучшего друга без его ведома.

Наконец то Фролов заметил, что Анна , это отличный физик, после того, как ознакомился с её расчетами футбольного мяча. На него на улице, снизошло озарение, что округлая форма как у мяча, это оптимальная форма для ядерной бомбы, тут ему и пригодились расчеты Анны, которые она делала по его заданию.

Правда он тогда, давая ей задание, на расчёты футбольного мяча, хотел от неё отвязаться, чтобы она не мозолила ему глаза. Но надо же такому случится, что расчеты эти взяли и пригодились. В общем, Фролов наконец то признал Анну, полноценным членом команды, ведь она, по его словам, нашла способ как собрать ядерный заряд.

Тем временем, Замятин наезжает на Курчатова, за то, что тот устроил в лаборатории какую то вольницу, физики занимаются всем чем угодно, например играют в футбол в рабочее время, но только не работают. А это все сдвигает сроки и срывает планы, что Замятину категорически не нравится. Курчатов говорит, что не будет никогда так, чтобы ученые работали по какому-то определённому плану.

Ага, и это в то время, как сам Курчатов как раз и работал по определённому плану. Основу научной стратегии атомного проекта Курчатов разработал к весне 1943 года, начав систематическую работу по ее реализации в качестве руководителя специально созданного научного учреждения — Лаборатории № 2 Академии наук СССР. Образованная как «физическая Лаборатория по разработке проблемы урана» в соответствии с распоряжением Государственного Комитета Обороны от 28 сентября 1942 года, Лаборатория № 2 свою деятельность официально начала 10 марта 1943 года, с момента назначения Курчатова ее начальником. Эта же дата фигурирует в первом отчете о ее работе, направленном Курчатовым В. М. Молотову 30 июля 1943 года.

Однако процесс организационного оформления продолжался более года. Многие решения, касающиеся создания лаборатории, были связаны с секретным характером работ. Формально входя в состав Академии наук, новое учреждение числилось одновременно подразделением ЛФТИ. Приказ директора ЛФТИ А. Ф. Иоффе от 14 августа 1943 года, изданный во исполнение распоряжения ГКО от 28 сентября 1942 года № 2352сс, предписывал организовать Лабораторию под названием «Лаборатория № 2» в составе одиннадцати человек, во главе с заведующим Курчатовым. Согласно этому приказу весь состав лаборатории считался переведенным в Москву на постоянную работу. Одновременно Курчатов был освобожден от заведования казанской Лабораторией № 3.

Приказ Иоффе, как формальное юридическое подтверждение распоряжения по АН СССР № 121 от 12 апреля 1943 года[448]о создании академической «Лаборатории № 2», одновременно свидетельствовал и о сохранении ее связей с ЛФТИ. Начальник лаборатории в течение всего организационного периода оставался в штате Ленинградского физико-технического института. Только 27 января 1944 года «в связи с переходом на оплату по отдельной штатной ведомости И. В. Курчатов был снят с оплаты и штатов ЛФТИ». 30 декабря 1943 года Президиум АН выдал ему доверенность «на руководство всей административной, хозяйственной и финансовой деятельностью Лаборатории № 2»[450]. Распоряжением по АН СССР № 132 от 5 февраля 1944 года лаборатория получила права академического института.

Формированием научного коллектива Курчатов занимался одновременно с разработкой плана исследовательских работ. Он получил право оформить для начала на работу в Москву 100 сотрудников, взяв их из любых отраслей промышленности и с фронта. Ядро коллектива составили ленинградские физтеховцы. Первыми 12 апреля 1943 года (то есть еще до формального приказа А. Ф. Иоффе от 14 августа 1943 года) из Казани в Москву прибыли бывшие коллеги из спецлаборатории атомного ядра Казанского филиала ЛФТИ М. С. Козодаев, Г. Я. Щепкин и С. Я. Никитин.

Направленные Курчатовым в блокадный Ленинград Л. М. Неменов и П. Я. Глазунов в это время подготовили и вывезли в Москву узлы циклотрона ЛФТИ, благодаря чему удалось быстро запустить первый малый московский циклотрон. Прибыли и включились в работу Лаборатории № 2 и числившиеся до войны в других институтах Я. Б. Зельдович, И. К. Кикоин, Ю. Б. Харитон, В. Г. Хлопин, каждого из которых Курчатов знал лично по совместной работе и высоко ценил как профессионалов.

Курчатов подбирал людей неторопливо и осмотрительно. К концу лета 1943 года число сотрудников не превышало 20 человек, к весне 1944 года — 50, а к концу того же года, по разным данным, — от 80 до 100 человек (научные сотрудники составляли половину этого числа). Его не смущало и не останавливало, что большинство набираемых сотрудников не имели ученых званий и научных степеней.

Курчатов понимал, что быстрый успех невозможен без привлечения к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам высококвалифицированных специалистов. 20 марта 1943 года в записке М. Г. Первухину он запросил участия в атомном проекте ученых с мировой известностью Л. Д. Ландау и П. Л. Капицы, предполагая возложить на первого проведение теоретических расчетов взрывного процесса в урановой бомбе.

То есть тут, определенный план прослеживается, даже есть выполнение этого плана, создание лаборатории, набор сотрудников, начало экспериментов, а в сериале Курчатов, почему то говорит, что это невозможно, ну нельзя заставить ученых работать согласно плану.

Ему возражает Замятин, который говорит, что никакую работу, невозможно выполнить без плана, иначе это хаос. Курчатов говорит на это, что ученые отличаются тем, что они не придерживаются никакого плана, только если они хотят двигаться своим путем, это и приносит результат.

И это говорит ученый, который в реальности придерживался четкого плана. Тут же Курчатов, утверждает, что ученые это особенные люди, которые не придерживаются определенного плана, все подвергают сомнению, предлагают абсурдные решения, но это и есть наука. Тут врывается Фролов со своими расчетами, идеальной формы атомной бомбы,.

В лаборатории Карповой, произошло серьезное ЧП. После того, как Карпова решала, что для получения результата, надо поднимать температуру, резко стало подниматься давление в установке, она попыталась сбросить давление повернув вентиль, но вентиль заело.

В то время, как Карпова пыталась сбросить давление, сотрудницы лаборатории выбежали на улицу с криками о помощи. Когда к лаборатории подбежали Фролов с Беляевым, раздался взрыв, Карпова в то время находилась внутри.

Спустя какое то время, в упрочении НКВД, Берия говорит, что уже назначена специальная комиссия, которая определит причину взрыва, была ли это халатность, ошибка или диверсия. Злобный чекист Мешик, настаивает на том, что это была диверсия, которую совершил Фролов.

Эта идея, пришла в голову Мешику потому, что Фролов первым оказался на месте взрыва, а это значит, что он или знал о времени взрыва, или сам подложил в установку взрывчатку. Курчатов говорит на это, что это все абсурд, Фролов никогда не подверг Варвару Васильевну и труд её жизни такой опасности.

Но Мешик развивает идею дальше, что Фролов действовал не один, ему помогала сама Карпова. Мне вот интересно, а можно ли в России, снять хотя бы один сериал, без злобных чекистов, которые по надуманному поводу, готовы всех посадить и расстрелять? Или это обязательное условие, для сериала, чтобы там присутствовал тупой садист из НКВД, иначе он не получит финансирования?

В общем, понимая всю дебильность сценария, Мешику возражает Курчатов. Академик говорит, что идея того, что Карпова причастна к взрыва, сама по себе абсурдна, ибо она сама пострадала от взрыва, к тому же если её арестовать, работа на бомбой остановится на год. Замятин говорит, что он ручается за Карпову лично. Курчатов ручается за Карпову и Фролова.

Злобный товарищ Берия спрашивает, а кто за них то поручится. после чего говорит, что пока ничего исключать нельзя. поэтому меры безопасности будут усилены, а все виновные в этом инциденте должны сурово наказаны. Ну а дальше Берия говорит, что несмотря на инцидент, сроки на получения чистого урана, не сдвинутся ни на день.

В общем, как в сериале Бомба, злобное советское руководство, заставляя ученых работать на советской ядерной бомбой, устанавливает нереальные сроки, при этом всячески вмешиваясь в процесс и всячески мешая, ну вообще ничего нового. Когда я приступал к просмотру этого сериала, у меня теплилась слабая надежда, что хотя бы тут, удастся избежать заезженных антисоветских штампов , но увы надежды мои не оправдались, без плевка в сторону Советского Союза, создатели этого продукта не обошлись.

После этого, действие переносится в США, в штат Нью Мексико, где нас ожидает скучнейшая в мире шпионская линия, с Катериной, которая возомнила себя американской кинозвездой, пытается завербовать начальника охраны манхэттенского проекта. Она внезапно объявилась в баре, где тот пил пиво, и начала ему льстить, что он настоящий офицер, надежный, верный и готовый прийти на помощь ближнему.

Американец от этой лести аж растаял и заявил, что эти качества сейчас не ценятся, вот он мечтал о действующей военной службе, служит и защищать, а вместо этого, стоит на проходной выворачивая карманы у ученых крыс. Катя ему сочувствует и говорит, что такие люди как он , именно им и нужны, после чего демонстрирует ему удостоверение ФБР.

Уже сидя в машине, Катя говорит офицеру, что они давно за ним наблюдали, он именно тот кто им нужен, так что та встреча на дороге, была не случайна. Дальше Катя говорит американцу, что их надежный источник, будет через него передавать для них важные документы, главное следование инструкциям и полная конспирация. Американец купился на это и согласился сотрудничать.

Тем временем в лаборатории Курчатова, случилось очередное ЧП, на этот раз с самим Фроловым. Во время эксперимента, случилось самовозгорание реактивов, к тому же на самом Фролове загорелась одежда. На помощь к Фролову, придел Беляев, который потушил горящего друга, а потом ликвидировал пожар на столе.

После этого, Беляев говорит Фролову, что ему нужно в больницу, ибо у него сильнейший ожог. Но Фролов в первую очередь думает не о себе, а о науке, он велит Беляеву, передать Курчатову, что в реакторе, графит и уран должны быть раздельно, после чего теряет сознание.

Когда Фролов лежал в военном госпитале с обожжённой рукой, к нему заявился следователь, допрашивает его, по поводу двух предыдущих инцидентов. Фролов заявил, что у лаборатории Карповой, он очутился первым чисто случайно, к поджогу свой лаборатории, он тоже не причастен, все эти происшествия, это неудачные эксперименты.

Следователь спрашивает, а что если, комиссия выяснит, что два ЧП это диверсия, то что тогда, ведь диверсантом может оказаться любой, даже тот, на кого и подумать то трудно. Фролов говорит, что если следователь намекает на Курчатова, то это исключено.

Следователь спрашивает Фролова про Замятина, , ведь он конфликтовал с ним, не доверял ему, не допускал к секретным материалам, может она намерено хотел помешать работе ведущим ученым проекта. Фролов говорит на это, что таким образов в диверсанты можно записать и самого следователя. На этом, серия заканчивается.