Как одна пьеса изменила образ Ричарда III?

Семиология (семиотика) – это наука на стыке философии и философии, исследующая роль знаков и коммуникативных систем. Согласно трудам Ролана Барта, первичной системой сигнификации является знак, а вторичной – миф. Данный ученый определяет его как особую систему, особенность которой заключается в том, что он создается на основе некоторой последовательности знаков, существующей до него. Роль семиологии неоспорима в наши дни в связи с тем, что ее методы осознанно применяются в целях создания рекламы, политической пропаганды и т.д. Во времена жизни Уильяма Шекспира данная наука еще не существовала в качестве отдельного направления, и, тем более нельзя говорить о том, что данный писатель осознанно пытался очернить образ такого монарха как Ричард III, однако уже в английской историографии XVII-XVIII веков он не характеризуется как тиран, предатель и внешне уродливая персона. Однако, в современном массовом сознании населения западных стран, данный образ является мифологизированным, во многом благодаря произведению Уильяма Шекспира «Ричард III», в котором он был демонизирован. В данной работе будут с точки зрения семиологии рассмотрены приемы, благодаря которым данный образ был сформирован в данном произведении.

Во-первых, король Ричард III был изображен внешне уродливым – горбатым, кривобоким, с сухой рукой. (приведем в пример высказывания королевы Маргариты о нем: «Горбун ты, недоношенный свиньей!», «кривую злую жабу»). Казалось бы – как внешнее уродство может создать негативный образ, если сознание как эпохи самого Уильяма Шекспира (новое время), так и Средневековья, когда правил Ричард III было глубоко религиозным, а еще св.Августин Блаженный утверждал что красивая душа может быть в деформированном теле, а епископ Гийом Орвенский, что для Божественного Плана понятие красоты в человеческом ее понимании незначительно? С точки зрения семиотики, для подробного анализа текста, нужно обратиться к контексту: семиотическому окружению текста, помогающее его адекватному восприятию. Здесь необходимо обратить внимание на контекст, связанный с эпохой жизни самого Уильяма Шекспира. Как-раз в 1558-1603 годах и произошло зарождение в Англии пуританства – кальвинистского (реформатского) направления в христианстве, которое хотя и было осуждено в 1590-е годы, но сильно повлияло на массовое сознание. Данное учение включало в себя веру в божественное предопределение, согласно которому человек благословлен или проклят Богом еще до рождения и успех (прежде всего – материальный, но не только) является критерием определения благословления Божьего. Именно об этой форме сознания (механически перенесенной в Средневековье) и говорят слова королевы Маргариты о Ричарде:

«Ты, заклейменный в час, когда родился,

Как раб природы, как отродье ада

Ты, чрева материнского позор!

Ты, семя мерзкое отцовских чресл!

Бесчестное отребье».

Данные слова подчеркивают предопределенность морального падения короля.

Во-вторых, Ричард III был изображен полностью беспринципным человеком. Ради получения и удержания власти он готов абсолютно на все. В ответ на критику со стороны королевы Маргариты и других своих противников, он проявляет лицемерную набожность:

«Тревогу бейте и трубите, трубы,

Чтоб небо не слыхало глупых баб,

Что лают на помазанника божья!»

Однако, судя по его дальнейшим репликам, он крайне цинично относится ко всему, связанному с Богом и Церковью.

«Ведь совесть - слово, созданное трусом,

Чтоб сильных напугать и остеречь.

Кулак нам - совесть, и закон нам - меч.

Сомкнитесь, смело на врага вперед,

Не в рай, так в ад наш тесный строй войдет.»

Так кощунственно он выступает перед своей армией, отрицая основные заповеди – как Моисеевы, так и новозаветные, а так же кощунственно упоминает Преисподнюю. Стоит заметить, что языком оригинала является английский язык, в котором упоминание Ада, нечистой силы, дьявола, чертей и в секулярном XXI веке считаются максимально оскорбительными, приравнивающимися при использовании в быту к ненормативной лексике (из-за профанизации сакрального), что уж можно говорить о елизаветинской эпохе, в которую и творил Уильям Шекспир и о эпохе войны Алой и Белой Роз, описанной в произведении. Данное средство выразительности является достаточно сильным, чтобы сформировать в англоязычной среде образ Ричарда как человека непорядочного.

Ричард изображен человеком, презирающим любое несогласие со своими действиями, даже на самые преступные. Например, давайте посмотрим как он отреагировал на промедление соратника после предложения организовать убийство его племянников:

«Уж лучше с меднолобыми глупцами,

С мальчишками мне говорить, чем с теми,

Кто осторожно на меня глядит.

Стал боязлив надменный Бекингем.»

После же, он все-таки находит наемного убийцу, который соглашается на убийство малолетних потенциальных наследников:

«Ну, ладно. Есть два кровные врага,

Враги покоя и помеха сну.

Я на руки сдаю тебе их, Тиррел, -

Ублюдков тех, что в Тауэре сидят..»

Он обманывает даже своих подчиненных. Так, он отказывается предоставить обещанное графство Бекингему.

«Да потому, что, как дурак, ты бьешься,

И клянчишь, и мешаешь думать мне.

Дарить сегодня я не расположен.»

Результатом такого ответа на скромную просьбу выполнить обещание становится страх Бекингема за свою жизнь:

«Ах, так презрение - награда мне?

Для этого его короновал я?

О, вспомни Хестингса - и в Брекнок в путь,

Чтоб голову спасти мне как-нибудь.»

Позже, преданный Бекингем восстает и оказывается казнен Ричардом.

Сам Ричард изображен манипулятором, превосходным актером и демагогом. Его речь крайне богата и многогранна. в зависимости от того, к кому и в какой момент он обращается: ирония - в разговоре со стражниками, наигранная дружеская простота - с Кларенсом и Хестингсом, патетическое красноречие - с леди Анной, подчеркнутая грубость - с королевой Елизаветой. Убив своего брата, прямо на его похоронах, он подходит к леди Анне, его вдове, чем вызывает ее гнев:

«Уйди, ужасное орудье ада!

Ты властен был над этим смертным телом,

Душа тебе не отдана; уйди.»

Она проклинает Ричарда, тогда еще не короля, за его преступления:

«Уйди, проклятый дьявол, не мешай нам.

Ты адом сделал радостную землю,

Проклятьями и стонами наполнил.

Коль радует тебя вид гнусных дел -

Вот образец твоей кровавой бойни.»

Однако, применив свое актерское мастерство, он изображает влюбленного, после чего смягчает ее и по сути принуждает тем самым к свадьбе. При этом, он оказывается горд таким удачным исходом, что он, «не стоящий и пол-Эдварда», заставляет женщину забыть о покойном муже.

«Пока нет зеркала, - свети мне, день,

Чтоб, проходя, свою я видел тень.»

При этом, леди Анну он решает устранить, распустив слух что она тяжело заболела, убить ее.

«Спишь, что ли? Я сказал: слух распусти,

Что королева Анна умирает.»

После этого, он запланировал жениться на племяннице:

«Дочь брата в жены я себе возьму,

А то мой трон - на хрупком хрустале.

Зарезав братьев, на сестре жениться!

Неверный путь! Но нет уже помех.

Я в кровь вошел, и грех мой вырвет грех;

И слезы жалости мне не идут.»

Даже предчувствуя предсказанную душами убитых им людей, данный литературный герой отгоняет прочь муки своей совести:

«Убийца здесь? Нет! Да! Убийца я!

Бежать? Но от себя? И от чего?

От мести. Сам себе я буду мстить?

Увы, люблю себя. За что? ,3а благо,

Что самому себе принес? Увы!

Скорее сам себя я ненавижу

За зло, что самому себе нанес!

Подлец я! Нет, я лгу, я не подлец!

Шут, похвали себя. Шут, не хвались.»

Таким образом, благодаря представленному Шекспиром образу Ричарда III, этот правитель был полностью демонизирован и опорочен путем формирования мифа как семиотической системой сигнификации. Массовое сознание до сих пор воспринимает Ричарда III как склонного к предательству и богохульству, вероломному, коварному, хитрому и жестокому правителю, убийце жены и племянников, а так же внешне уродливого человека. Несмотря на то, что драматург не ставил целью ведение политической пропаганды, данные приемы до сих пор используются и в литературе на исторические темы, и в современной политике. Анализ семиотических механизмов создания мифа позволяет человеку понимать гуманитарные науки и относиться к ним объективнее, как и к современным событиям.

P.S: Написано мной для сайта мета-модерн.рф.

Структурный анализ текста по Ю.М. Лотману

Данная статья относится к Категории ⚙ Системный анализ

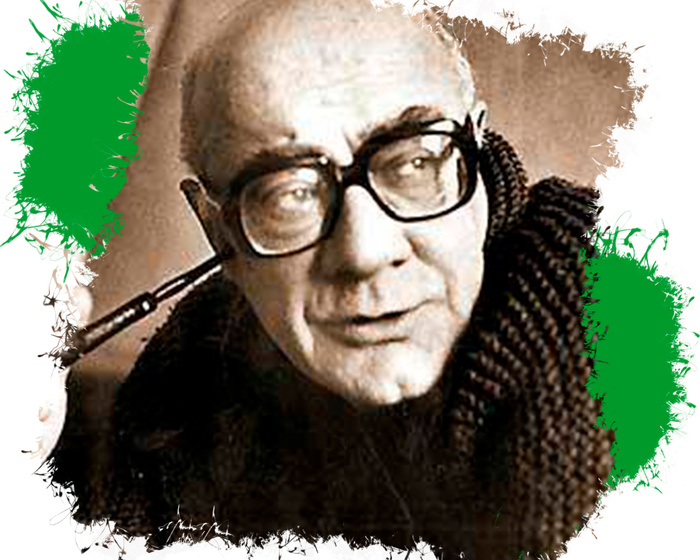

Юрий Михайлович Лотман — отечественный культуролог, филолог и семиотик. Один из основоположников Тартуско-московской семиотической школы. Автор 800 научных трудов

Ю.М. Лотман рассказывает о возможном подходе анализа литературных текстов:

«В основе структурного анализа лежит взгляд на литературное произведение как на органическое целое. Текст в этом анализе воспринимается не как механическая сумма составляющих его элементов, и «отдельность» этих элементов теряет абсолютный характер: каждый из них реализуется лишь в отношении к другим элементам и к структурному целому всего текста.

В этом смысле структурный анализ противостоит атомарно-метафизической научной традиции позитивистских исследований XIX века и отвечает общему духу научных поисков нашего столетия. Не случайно структурные методы исследования завоевали себе место в самых различных областях научного знания: в лингвистике и геологии, палеонтологии и правоведении, химии и социологии. Внимание к математическим аспектам возникающих при этом проблем и создание теории структур как самостоятельной научной дисциплины свидетельствуют, что вопрос из сферы методологии отдельной дисциплины перешел в область теории научного знания в целом. Однако так понятый структурный анализ не представляет собой чего-либо нового. Специфичность заключается в самом понимании целостности. Художественное произведение представляет собой некоторую реальность и в качестве таковой может члениться на части.

Предположим, что мы имеем дело с некоторой частью текста. Допустим, что это строка из поэтического текста или живописное изображение головы человека. Теперь представим себе, что этот отрывок включён в некоторый более обширный текст. Соответственно один и тот же рисунок головы будет составлять одну из многочисленных деталей картины, верхнюю её половину или заполнять собой (например, на эскизах) всё полотно. Сопоставляя эти примеры, мы убедимся, что текстуально совпадающая деталь, входя в различные единства более общего характера, не равна самой себе.

Любопытные наблюдения в этом отношении дает восприятие кинокадра. Одно и то же изображение на плёнке, но снятое разным планом (например, общим, средним или крупным), в зависимости от отношения заполненной части экрана к незаполненной и к рамке, в художественной конструкции киноленты будет выступать как различные изображения (сама разница планов станет средством передачи художественных значений). Однако изменение величины изображения, зависящее от размеров экрана, величины зала и других условий проката, новых художественных значений не создаёт. Таким образом, источником эстетического эффекта, художественной реальностью в данном случае будет размер не как некая абсолютная величина, равная самой себе вне каких-либо связей с художественным окружением, а отношение между деталью и границами кадра.

Это наблюдение можно расширить до некоторого общего закона.

Одно из основных свойств художественной реальности обнаружится, если мы поставим перед собой задачу отделить то, что входит в самую сущность произведения, без чего оно перестаёт быть самим собой, от признаков, порой очень существенных, но отделимых в такой мере, что при их изменении специфика произведения сохраняется и оно остается собой.

Например, мы без каких-либо колебаний отождествляем все издания романа «Евгений Онегин», независимо от их формата, шрифта, качества бумаги. В ином отношении мы отождествляем все исполнительские трактовки музыкальной или театральной пьесы. Наконец, мы смотрим на нецветную репродукцию картины или гравюру с неё (до конца XIX в. это был единственный способ репродуцирования живописи) и отождествляем её, в определённых отношениях, с оригиналом (так, перерисовывание гравюр длительное время было основной формой обучения классическому искусству рисунка и композиции: исследователь, анализирующий расположение фигур на полотне, вполне может иллюстрировать текст нецветной репродукцией, отождествив её в этом отношении с самой картиной). На старинной фреске царапины или пятна могут быть гораздо более заметны, нежели сам рисунок, но мы их «снимаем» в своём восприятии (или стремимся снять, наслаждение ими будет носить эстетский характер и явно вторично, оно возможно лишь как наслоение на восприятие, отделяющее текст от порчи).

Таким образом, в реальность текста входит совсем не всё, что материально ему присуще, если вкладывать в понятие материальности наивно-эмпирическое или позитивистское содержание. Реальность текста создаётся системой отношений, тем, что имеет значимые антитезы, то есть тем, что входит в структуру произведения.

Понятие структуры подразумевает, прежде всего, наличие системного единства. Отмечая это свойство, Клод Леви-Стросс писал: «Структура имеет системный характер. Соотношение составляющих её элементов таково, что изменение какого-либо из них впечет за собой изменение всех остальных» (Levi-Strauss С. Anthropologie structurale. Plon, 1958, р. 306).

Вторым существенным следствием наблюдений, которые мы сделали выше, является разграничение в изучаемом явлении структурных (системных) и внеструктурных элементов. Структура всегда представляет собой модель. Поэтому она отличается от текста большей системностью, «правильностью», большей степенью абстрактности (вернее, тексту противостоит не единая абстрактная, структура-модель, а иерархия структур, организованных по степени возрастания абстрактности)? Текст же по отношению к структуре выступает как реализация или интерпретация её на определённом уровне (так, «Гамлет» Шекспира в книге и на сцене, с одной точки зрения, – одно Произведение, например, в антитезе «Гамлету» Сумарокова или «Макбету» Шекспира; с другой же стороны – это два различных уровня интерпретации единой структуры пьесы). Следовательно, текст также иерархичен. Эта иерархичность внутренней организации также является существенным признаком структурности».

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста / О поэтах и поэзии, СПб, «Искусство-СПб», 1996 г. с. 25-26.

Фрагмент текста цитируется согласно ГК РФ, Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях.

Если публикация Вас заинтересовала – поставьте лайк или напишите об этом комментарий внизу страницы.

Дополнительные материалы

Язык и семиотика — более 70-ти материалов по теме

см. термин Инновации в науке в 🔖 Словаре проекта VIKENT. RU

+ Плейлист из 27-ми видео: НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ

+ Ваши дополнительные возможности:

Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультации третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Задать вопросы Вы свободно можете здесь:

+ Все инструкции по работе с порталом VIKENT. RU:

Изображения в статье

Юрий Михайлович Лотман — отечественный культуролог, филолог и семиотик. Один из основоположников Тартуско-московской семиотической школы. Автор 800 научных трудов /Кадетка & На фоне — Изображение от Freepik

Photo by Ameen Fahmy on Unsplash

Photo by Roman Kraft on Unsplash

«Смерть автора» по Ролану Барту

Данная статья относится к Категории: Подражание известным решениям

«… в области литературы «личность» автора получила наибольшее признание в позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеологию капитализма. Автор и поныне царит в учебниках истории литературы, в биографиях писателей, в журнальных интервью и в сознании самих литераторов, пытающихся соединить свою личность и творчество в форме интимного дневника. В средостении того образа литературы, что бытует в нашей культуре, безраздельно царит автор, его личность, история его жизни, его вкусы и страсти; для критики обычно и по сей день всё творчество Бодлера - в его житейской несостоятельности, всё творчество Ван Гога - в его душевной болезни, все творчество Чайковского - в его пороке; объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке, как будто в конечном счёте сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам всякий раз «исповедуется» голос одного и того же лица - автора.

Хотя власть Автора всё ещё очень сильна (новая критика зачастую лишь укрепляла её), несомненно и то, что некоторые писатели уже давно пытались её поколебать. Во Франции первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его владельцем. Малларме полагает - и это совпадает с нашим нынешним представлением, - что говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность (эту обезличенность ни в коем случае нельзя путать с выхолащивающей объективностью писателя-реалиста), позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык действует, «перформирует»; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом, - а это значит, как мы увидим, восстановить в правах читателя.

Валери, связанный по рукам и ногам психологической теорией «я», немало смягчил идеи Малларме; однако в силу своего классического вкуса он обратился к урокам риторики, а потому беспрестанно подвергал Автора сомнению и осмеянию, подчеркивал чисто языковой и как бы «непреднамеренный» «нечаянный» характер его деятельности и во всех своих прозаических книгах требовал признать, что суть литературы - в слове, всякие же ссылки на душевную жизнь писателя - не более чем суеверие.

Даже Пруст, при всём видимом психологизме его так называемого анализа души, открыто ставил своей задачей предельно усложнить - за счет бесконечного углубления в подробности - отношения между писателем и его персонажами. Избрав рассказчиком не того, кто нечто повидал и пережил, даже не того, кто пишет, а того, кто собирается писать (молодой человек в его романе - а впрочем, сколько ему лет и кто он, собственно, такой?- хочет писать, но не может начать, и роман заканчивается как раз тогда, когда письмо наконец делается возможным), Пруст тем самым создал эпопею современного письма. Он совершил коренной переворот: вместо того чтобы описать в романе свою жизнь, как это часто говорят, он самую свою жизнь сделал литературным произведением по образцу своей книги, и нам очевидно, что не Шарлю списан с Монтескью, а, наоборот, Монтескью в своих реально-исторических поступках представляет собой лишь фрагмент, сколок, нечто производное от Шарлю.

Последним в этом ряду наших предшественников стоит Сюрреализм; он, конечно, не мог признать за языком суверенные права, поскольку язык есть система, меж тем как целью этого движения было, в духе романтизма, непосредственное разрушение всяких кодов (цель иллюзорная, ибо разрушить код невозможно, его можно только «обыграть»); зато сюрреализм постоянно призывал к резкому нарушению смысловых ожиданий (пресловутые «перебивы смысла»), он требовал, чтобы рука записывала как можно скорее то, о чем даже не подозревает голова (автоматическое письмо), он принимал в принципе и реально практиковал групповое письмо - всем этим он внес свой вклад в дело десакрализации образа Автора.

Наконец, уже за рамками литературы как таковой (впрочем, ныне подобные разграничения уже изживают себя) ценнейшее орудие для анализа и разрушения фигуры Автора дала современная лингвистика, показавшая, что высказывание как таковое - пустой процесс и превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих. С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как «я» всего лишь тот, кто говорит «я»; язык знает «субъекта», но не «личность», и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности. […]

Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. Писатель подобен Бувару и Пекюше, этим вечным переписчикам, великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему все равно следовало бы знать, что внутренняя «сущность», которую он намерен «передать», есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности. Так случилось, если взять яркий пример, с юным Томасом де Квинси: он, по словам Бодлера, натолько преуспел в изучении греческого, что, желая передать на этом мёртвом языке сугубо современные мысли и образы, «создал себе и в любой момент держал наготове собственный словарь, намного больше и сложнее тех, основой которых служит заурядное прилежание в чисто литературных переводах» («Искусственный рай»).

Скриптор, пришедший на смену Автору, несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности. […]

… обнаруживается целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель».

Ролан Барт, Смерть автора / Избранные работы. Семиотика. Поэтика, М., «Прогресс», 1989 г., с. 384-387.

Дополнительные материалы

Вытеснение человека из системы — около 40 материалов по теме

+ Плейлист из 20-ти видео:

+ Ваши дополнительные возможности:

15 мая 2022 весь день, начиная с 11:00 (мск) будет проходить юбилейная 50-я онлайн конференция «Стратегии творчества».

Задать развивающие вопросы Докладчикам заранее Вы можете здесь: VIKENT.RU / konf

Изображения в статье

Рола́н Барт — французский философ, литературовед, эстетик, семиотик / Добросовестное использование & Изображение IvanPais с сайта Pixabay

Изображение kerttu с сайта Pixabay

Изображение Evgeni Tcherkasski с сайта Pixabay

Z и семиотика

Будучи филологом, попробую проанализировать знаковый ряд нынешних событий.

В классификации Пирса знаки бывают трёх видов: иконические (icon), содержащие образ предмета, связанные с ним по смежности; знаки-индексы (index), прямо указывающие на предмет; знаки-символы (symbol), обозначающие предмет произвольно и на основании договора.

• И вот есть у нас Z, и этот Z - однозначно индекс, в котором нет и намёка на иконичность и символичность.

• Он не может быть иконой, потому что у него нет содержания, а содержание СВО не вполне неясно и определимо. Поэтому не проявляется смежности

• Он не может быть символом, потому что наше разделенное общество никогда не сможет выработать договора о содержании и трактовке такого символа, который (казалось бы) в таких процессах особенно необходим

• Интересно, как многие пытаются наполнить Z содержанием, перевести в разряд символов или икон, и это всегда выглядит фальшиво

• Одновременно интересно и то, как на некоторых видео с мест боёв участники пытаются внести в процесс символы: красные флаги, знамёна со Спасом (какие-то ещё?)

• А ещё подумалось, что российский флаг - тоже индекс, а вот советский - символ

• Культура тотального доминирования экономических мотиваций (наша современная культура), видимо, может быть только культурой индекса

1916 год. Учениками опубликован труд Фердинанда де Соссюра: Курс общей лингвистики

Данная статья относится к Категории: Приёмы, инварианты, эвристики

Основной труд Фердинанда де Соссюра - Курс общей лингвистики / Cours de linguistique generale был опубликован посмертно в 1916 году его бывшими студентами Шарлем Балли и Альбером Сеше по материалам университетских конспектов лекций.

В своей теории знака Соссюр использовал идею двух видов стоимости экономистов Адама Смита (кстати, начинавшего научную деятельность как лингвист) и Давида Рикардо. Как известно, товар может иметь два вида стоимости – в зависимости от того, с чем его сопоставлять:

- конкретную потребительскую, определяемую через его полезность, употребление человеком;

- меновую стоимость, определяемую отношением данного товара к другим товарам на рынке.

По аналогии с этим, Ф. Соссюр открыл в языковом знаке два значения:

- конкретное значение, определяемое неповторимыми качествами данного знака как отдельного явления, скажем, таковы значения слов, зафиксированные в толковых словарях;

- значение знака, определяемое относительно, то есть, отношением данного слова ко всем другим словам языка.

Необходимо сказать, что идея, что значение слова зависит от контекста – в других выражениях – неоднократно высказывалось разными исследователями задолго до Ф. Соссюра. Но оценить эту мысль можно, понимая, например, что в традиционной логике Аристотеля понятия в рассуждении рассматривались как неизменные…

Дополнительные материалы

«Языковые игры» с разными контекстами по Людвигу Витгенштейну

Вероятностная теория смыслов по В.В. Налимову

+ Ваши дополнительные возможности:

Воскресным вечером 6 марта 2022 в 19:59 (мск) на видеоканале VIKENT.RU — онлайн-лекция № 277: ТРИЗ: РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Также идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультацию № 279 20 марта 2022 года (Воскресенье) в 19:59 (мск).

Это принципиально бесплатный формат. Задать вопросы Вы свободно можете здесь: https://vikent.ru/w0/

Изображения в статье

Фердинанд Соссюр — швейцарский лингвист; основоположник семиологии / semiology - дисциплины определённый им как «наука, изучающая жизнь знаков в рамках жизни общества» / CC BY-SA 4.0

& Изображение Willi Heidelbach с сайта Pixabay

Трансценденция по Мерабу Мамардашвили

Данная статья относится к Категории: Построение научных моделей

«Мир ведь состоит из природных предметов, которые мы видим, и, казалось бы, если я выхожу за эти предметы, то выхожу к каким-то другим, которые от первых отличаются только тем, что они - святые, сверхъестественные. Помните, я рассказывал […] откуда появляется символ Бога или идея Бога (не Бог, а идея Бога или символ Бога), и говорил о сверхъестественной или сверхопытной реальности. Так ведь? Значит, рядом с какими-то обычными вещами должны полагаться ещё какие-то другие, особые, сверхприродные или сверхопытные вещи.

Ведь всё, что находится в мире, дано нам в опыте, опытным путём, и, следовательно, если я говорю о чём-то другом, значит, это существует по ту сторону опыта. Что - по ту сторону опыта, если пользоваться традиционной терминологией? - Ну, конечно, мифические существа, боги. Они предметы нашей веры - не опыта, а веры.

Так вот, философия, в отличие от мифа и первых религий, появляется с принципиального отрицания того, что существуют (так же как существовали бы вещи, на таком же основании) ещё и сверхвещи. Или, другими словами, с сознания того, что человек в отличие от барона Мюнхгаузена не может вытащить сам себя из болота. Нужна какая-то точка; а всякая точка, на которую человек может опираться - в мире. Человек не может выскочить из мира, но на край мира он может себя поставить. Посредством чего?

С помощью совершенно особой вещи, которая появляется только в философии, и которую я назову так: пустое понятие. То есть понятие, которое не имеет предмета и, следовательно, действует в качестве символа. Человек, стол, дерево, здание и т.д. - все эти слова имеют предметы. С их помощью мы обозначаем предметы в мире. И эти предметы доступны нам помимо слов, на опыте. А в случае символа - иначе.

Следовательно, у слов есть два критерия. Во-первых, само слово, и, во-вторых, доступность значения предмета слова помимо слова. Тогда слово мы понимаем. Так ведь? Мы под слова подставляем предметы и тем самым выполняем ещё одну операцию. Есть операция, осуществляемая с помощью слова, и есть ещё вторая операция (необходимая для него), которая не является словом, а есть указание. Например, я показываю на этот находящийся в моей руке стакан, когда помимо слова выполняю ещё акт давания стакана, где? - в опыте. Большинство наших слов или все слова таковы. В том числе и слова, обозначающие эмоции, чувства, хотя на чувства и эмоции нельзя указать пальцем.

Но, тем не менее, на эти состояния, переживаемые реально, тоже можно сослаться. Ведь что я сейчас делаю? Я объясняю вам не стакан, а слово «стакан» в качестве знака. Я говорю, что для него нужна операция указания на опыт и, следовательно, ссылаюсь на ваш опыт оперирования словами и указания на предметы. То есть объясняю не стакан, а употребление слова «стакан», хотя в самом употреблении - это не вещественный предмет, который можно было бы пощупать, но опыт употребления есть. И я, ссылаясь на него, как бы объясняю, что такое слово вообще. Значит, можно объяснять конкретные слова, ссылаясь на опыт, а можно и абстрактные слова. Слово вообще. Слово «вообще», я могу тоже объяснить, хотя его нельзя, конечно, пощупать. Но оно все равно основано на опыте.

А есть слова (и они часто встречаются в философии), не имеющие предмета, который мог бы быть дан помимо слова на опыте. Например, одним из таких предметов является слово «Бог», встречающееся в религии. Такого предмета нет, как известно. Но это не единственное слово, у которого нет предмета.

Скажем, у Платона в своё время появилось слово «душа», а у Декарта – «врождённое знание». Это слова что-то, казалось бы, обозначающие. Но обозначающие не предметы. Души нет, как и врождённых идей. То есть нет таких идей, которые лежали бы в нашей душе, как в колодце могут лежать камушки. Пока я только предупреждаю вас о том, что в философии в принципе допустимо существование слов с особым значением, без указания на какие-то предметы опыта. Поскольку мы получили слова, имеющие сверхопытное значение, относительно которых существует предупреждение небуквального понимания. Я говорю: «душа» - но не понимайте меня буквально! Или я говорю: «знания нам врождены» - не понимайте это буквально. Я говорю: «идеи (на языке Платона) воплощаются в вещи» - не понимайте это буквально. А, как правило, по привычке мы ведь буквально это понимаем, считая, например, что Платон якобы был идеалистом и полагал, что материальные вещи или материальный мир порождаются идеями, что вещи рождаются в акте мысли. Как-то сомнительно... Неужели он был такой дурак?»

Мераб Мамардашвили, Необходимость себя (Лекции. Статьи. Философские заметки), М., «Лабиринт», 1996 г., с. 25-26.

Изображения в статье

Мера́б Константи́нович Мамардашви́ли — грузинский философ. Часто выступал с лекциями в различных городах СССР о сознании / мышлении; о Э. Гуссерле, Р. Декарте, И. Канте, М. Прусте и т.д. / Добросовестное использование

Image by Devanath from Pixabay

Семиозис

Доброго времени суток. В текущем сообщении представлено продолжение серии видео по теории аргументации. Рассматриваются семиозис, концепция Морриса. Перед просмотром рекомендуется ознакомиться с видео про треугольник Фреге, которое при желании вы можете найти в одном из моих предыдущих сообщений на Пикабу или на Ютубе.