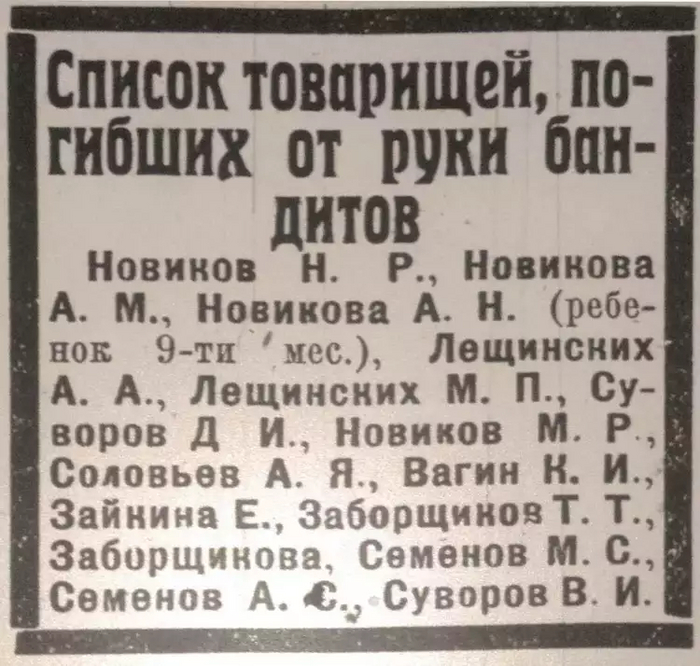

2 мая 1930 года к одиноко стоящему на 1429-м километре Мурманской железной дороги бараку под номером 25, где жили рабочие-ремонтники, подъехал на мотодрезине дорожный мастер Воронин. И обнаружил там 11 трупов. Все они, в том числе четыре женщины и 9-месячная девочка, были зарублены топором. Из ближайшей к бараку проруби на реке Коле извлекли еще четыре тела. Убийства, совершенные в 20 километрах от Мурманска, стали для нашего края самым жестоким и страшным преступлением за всю его историю.

Рыдали глотки труб

Поначалу выглядело оно и самым загадочным. Для чего понадобилось столь чудовищное зверство? Кто его совершил? Откуда пришли преступники? Куда делись потом? Вопросов было много. Ответить на них предстояло быстро и точно. Чтобы по возможности не допустить новых жертв.

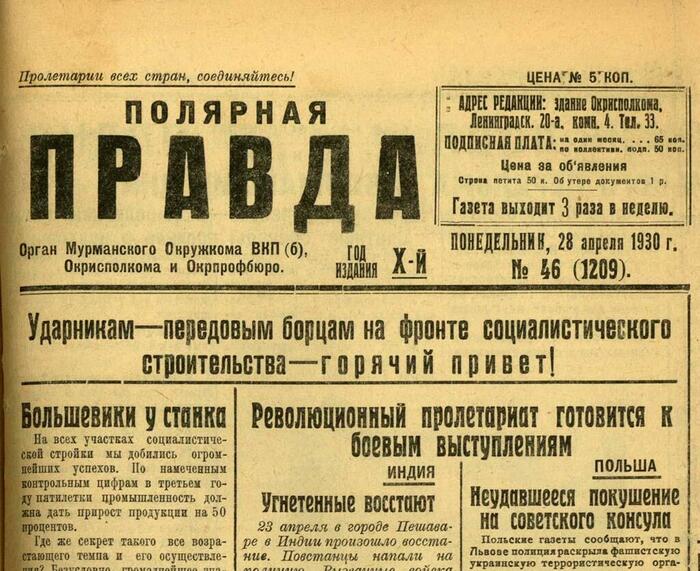

Между тем кровавая бойня в железнодорожном бараке буквально взорвала размеренную трудовую жизнь заполярной столицы. 5 мая о трагедии коротко оповестила читателей «Полярная правда», уведомив, что «следственные органы принимают решительные меры к розыску преступников», а «окрисполком обеспечивает семьи убитых материальной поддержкой, дети отправляются в Александровский детский дом». Одновременно по всему Мурманскому округу Ленинградской области прокатилась волна «летучих» митингов с требованием найти и покарать убийц.

Днем позже вопрос «об убийстве 15 человек железнодорожных рабочих» рассматривался на заседании бюро Мурманского окружного комитета ВКП(б). Тогда же, 6 мая, состоялись похороны погибших, на которые, по словам корреспондента Семена Банка, «пришел весь Мурманск».

Описал Банк и прощание с жертвами кошмарного злодеяния: «Пятнадцать алых гробов опустились в могилу. Кто-то плакал, кто-то бился в истерике, а остальные… Я видел, как один здоровый парень, видимо, стыдясь минутной слабости, грязным рукавом стер набежавшую слезу.

Медные глотки труб рыдали в траурном марше. Потом глухо стукнул ком земли, второй, и, как мелкая барабанная дробь, комья глины застучали по крышкам гробов. Сухой треск винтовок на несколько секунд прервал стук падающей земли. Похороны кончились».

Реакция мурманчан на случившееся заслуживает отдельного подробного рассказа. Помимо вполне естественных в этой ситуации простых человеческих чувств, таких как сострадание и жалость, негодование и гнев, она определялась еще и, как сказали бы ныне, актуальной политической повесткой эпохи.

Пути классового врага

Судите сами. 1930-й стал для нашей страны не только годом окончания строительства Турксиба и введения всеобщего бесплатного начального обучения, но и годом сплошной коллективизации, проводимой столь рьяно, что для смягчения ситуации понадобилась вышедшая 2 марта статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой вождь осудил «перегибы на местах».

14 марта - всего за полтора месяца до чудовищных событий на перегоне Шонгуй - Кола в Хибины прибыл первый эшелон со спецпереселенцами. 7 апреля появился указ о расширении системы исправительно-трудовых лагерей. В том же 1930-м возник печально знаменитый ГУЛАГ - Главное управление лагерей.

Если еще учесть, что преступление было совершено накануне одного из главных советских праздников - Первомая, классовая подоплека напрашивалась сама собой. И ее не замедлили обнаружить.

«Когда страна вздыбилась в невиданной стройке, - пафосно повествовала «Полярка» в статье «Вместо некролога», - когда пролетариат и крестьянство быстро и уверенно овладевают буржуазной техникой, когда одна шестая зем. шара победоносно сражается с капиталом пяти шестых, когда революционная ярость угнетенных масс Запада и Востока поднимается на последнюю схватку с капиталом - тогда, естественно, обостряется классовая борьба, тогда духовенство в тесном контакте с буржуазией в отчаянной предсмертной схватке сражается со своими рабочими, готовит нападение на СССР».

От международных проблем плавно переходили к внутренним: «Происки классового врага у нас в стране разнообразны. От вредительства до обреза, от мелкой ядовитой сплетни до открытого нападения - вот пути классового врага». Тут же происшедшее объявлялось «невиданной вылазкой» враждебных сил, имевшей целью «внести панику среди трудящихся, сорвать ход ремонтных работ».

Ответ на убийство перевыполнение плана

Как показали дальнейшие события, большевистское чутье не подвело заполярных журналистов. Преступники оказались выходцами из кулацких семей. В каком-то смысле погибших в 25-м бараке можно считать жертвами «великого перелома», происходившего в ту пору на селе и обернувшегося сломом традиционного крестьянского уклада, а для многих и просто сломом жизни. Впрочем, забегая вперед, отмечу, что эти конкретные бандиты к маю 30-го давно оторвались от земли и перешли к грабежам и разбою.

Вернемся к теме. Резолюции собраний производственных коллективов, прежде всего транспортных, вторили прессе. «Рассматриваем акт убийства как политический акт, как акт мести врагов рабочего класса, - сообщали сотрудники морского агентства Совторгфлота. - В то время как рабочий класс вместе с компартией и Соввластью демонстрировали свои достижения, свои успехи на хозяйственном фронте строительства новой трудовой жизни, враги рабочего класса подлым убийством решили внести панику в наши ряды, рассчитывая этой паникой вызвать затруднения на железнодорожном транспорте».

«Возмущены наглым выпадом бандитов, пытающихся помешать социалистической стройке, в надежде парализовать важнейший участок нашего хозяйства - транспорт», - заявляли рабочие Мурманского железнодорожного узла.

На самом деле, преступники, как выяснилось впоследствии, вовсе не горели желанием нарушить работу железной дороги. Просто потому, что покинуть Кольский полуостров планировали на поезде. Но тогда об этом еще никто не знал. Полная неизвестность способствовала распространению самых диких слухов. Первоочередной задачей было не допустить паники, а потому вместе с требованиями «найти и обезвредить» повсеместно раздавались призывы «теснее сомкнуть ряды».

«Мы требуем от всех граждан активной помощи следственным властям в раскрытии этого убийства и поимки убийц. Призываем всех рабочих Мурманска, и особенно транспорта, к спокойствию».

«Приложим все силы в деле оказания помощи органам следствия для розыска бандитов, дадим решительный отпор шептунам, помогающим классовому врагу. Товарищи рабочие! Классовый враг не дремлет. Зорче, бдительнее на социалистических аванпостах».

«Нашим ответом на зверское убийство будет усиление классовой бдительности, перевыполнение промфинплана, еще большее сплочение трудящихся».

Подвергнуть пытке

Такова была официальная реакция. Насколько она соответствовала настоящему мнению народа, можно судить по сводке оперпоста транспортного отдела ОГПУ станции Мурманск, хранящейся в Государственном архиве Мурманской области. Главной задачей подобных обзоров было объективно донести до вышестоящего начальства, о чем говорят и что делают люди. Разумеется, с точки зрения соответствия их разговоров и действий интересам советской власти, как они понимались на тот момент.

«В связи с убийством 15 человек рабочих в казарме 1429-го километра, - указано в сводке, - наблюдается почти поголовное возмущение рабочих и служащих по поводу бандитского налета и зверской расправы с беззащитными рабочими.

Означенное возмущение охватило все слои рабочих и служащих, и нет ни одной станции, где бы этим зверским убийством не возмущались, причем в большинстве случаев рабочие высказываются, что таким зверям, кои совершили убийство, расстрела мало, и их необходимо подвергнуть самих пытке.

Это мнение было высказано рабочими Конного двора… в количестве до 15 человек, которые, окончив работу на конном дворе и уходя домой, широко это обсуждали. Точно такое же мнение вынесли во время беседы служащие ст. Кола… где в конторе… собралось перед отправкой дачного поезда до 20 человек».

Заселиться отказались

Как видим, официоз и беседы «за жисть» во многом совпадают. Но был еще один факт. О нем не писали в газетах, его не включали в резолюции по причине вполне очевидной - он мог разлагающе подействовать на широкие народные массы. Ибо в основе его лежал страх: страх перед смертью, перед неизвестностью и, в конечном счете, перед преступниками, которые все еще гуляли на свободе. А следовательно, - кто знает - могли однажды вернуться.

«Наблюдается… печальное явление, - информировала сводка, - поскольку живых в упомянутой выше казарме 1429-го километра оставлено не было, за исключением рабочего Лебедева, бывшего в день убийства на ст. Шонгуй, то, несмотря на проведение ряда бесед с рабочими и предложения администрации и профсоюза заселиться вновь в этой казарме, рабочие категорически от этого отказывались.

В результате отказа рабочих администрация Отдела пути вынуждена временно рабочее отделение на этом перегоне организовать в доме убитого колониста Заборщикова, а казарму и надворные постройки с 1429-го километра перенести на 1432-й километр».

В общем, для того чтобы люди Мурмана могли спокойно жить и трудиться, чтобы они не покрывались холодным потом при мысли, что трагедия может повториться где-нибудь еще, необходимо было как можно скорей раскрыть преступление. Тем более что ситуацию взял на контроль лично Киров - первый секретарь Ленинградского обкома партии.

Вскоре состоялось постановление Мурманского окружкома ВКП(б), которым предписывалось «ведение следствия по данному делу поручить окротделу ОГПУ». Подключилась и окружная прокуратура: поиском преступников занялись мурманские следователи Александр Борисов и Савва Лагацкий. Но местных сил катастрофически не хватало. И 8 мая окружной прокурор Денисов направил в Ленинград телеграмму с просьбой о помощи.

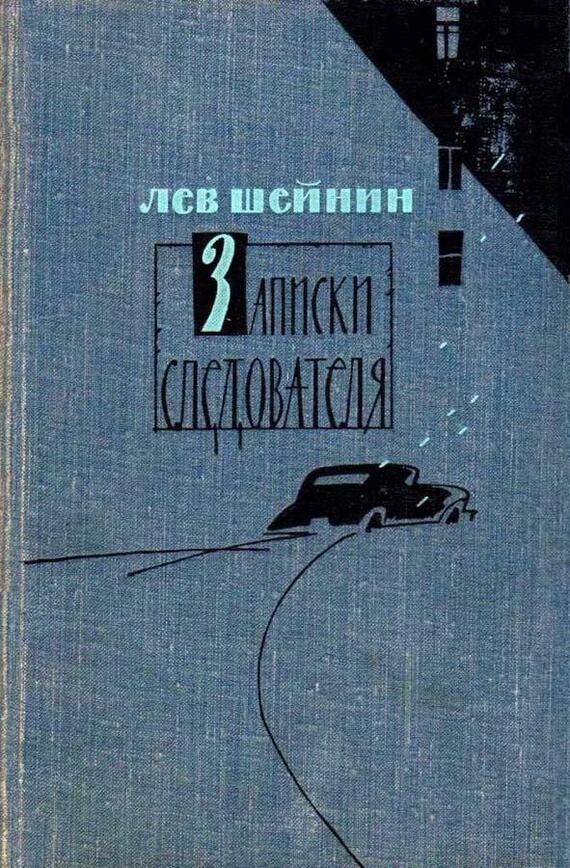

Заканчивалась она словами: «Прошу немедленно командировать старшего следователя». В тот же день на Кольский полуостров выехала группа сотрудников Ленинградского транспортного отдела ГПУ во главе со старшим следователем Львом Шейниным. Ему-то и суждено было установить истину. И не только установить, но и увековечить ее для потомков.

Следователь борется с беллетристом

О знакомстве с этой книгой рассказывали мне по-разному. Один из моих товарищей буквально проглотил ее в отпуске, нежась на курортном пляже, другой, взяв у приятеля, одолел за пару дней, дочитывая ночью с фонариком под одеялом, третьему она случайно попалась в библиотеке: открыл - и не смог оторваться…

Разные истории, но каждый раз все тот же неподдельный читательский интерес. Вызванный помимо всего прочего еще и тем, что в книге описаны реальные события. Действие одной из новелл происходит в нашем крае, а сюжет ее связан с мурманским преступлением века - зверским убийством 15 железнодорожных рабочих в бараке № 25 на перегоне Шонгуй - Кола. Лев Шейнин. «Записки следователя». Рассказ «Чужие в тундре».

Об этом деле и об этом рассказе «Мурманский вестник» уже писал. В частности, в очерке Павла Вишневского и Владимира Беляева «Преступление века», опубликованном семь лет назад, метко подмечено, что «в авторе повествования следователь борется с беллетристом».

Действительно, Шейнин, работавший весной 1930-го в органах правопорядка, стал потом известным литератором. Его «Записки…» не обошлись без доли творческой фантазии, и протокольной точности ожидать от них вряд ли стоит. Тем не менее общую канву событий он рисует верно.

Ввиду особой важности дела следствие после ряда согласований поручили вести межведомственной бригаде, состоявшей из представителей областной и окружной прокуратур, сотрудников местного и Ленинградского ОГПУ и Мурманского угрозыска.

Первый успех не заставил себя ждать: в проруби на реке Коле подо льдом обнаружили тела четырех рабочих, живших в бараке. По одной из предварительных версий они и являлись убийцами. Но тут стало ясно, что их тела утопили настоящие преступники, пытаясь направить следствие по ложному пути.

«Чтобы скрыть следы преступления, - отчитывалась позднее «Полярная правда» о ходе дознания, - бандиты решили инсценировать драку, якобы произошедшую между рабочими, проживавшими в бараке. Для этой-то цели 4 трупа и были спущены под лед - якобы они убили остальных».

Важной уликой оказалась и найденная там же, в проруби, старая шинель кавалерийского образца с пометкой: «Харьков. 1924 г.» и прожженной спиной.

Уголовники с Соловков

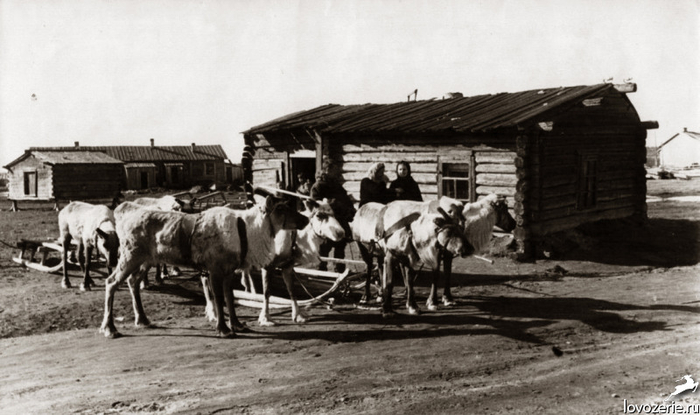

Особое место в рассказе Шейнина занимает повествование о двух саамах, пришедших в угрозыск и поведавших, как 2 мая по дороге в Кильдинский погост встретили трех человек, которые, угрожая обрезами, потребовали отвезти их в Колу. Но как раз эта сюжетная линия, по-видимому, является художественным вымыслом.

Уж слишком выбивается она из общего строя произведения, уж больно пафосно рассуждают оленные люди о «чужих в тундре» (откуда взялась тундра под Колой, тоже большой вопрос), попутно классифицируя их на просто чужих, совсем чужих и чужих, ставших своими. Да и преступники, взявшие за правило не оставлять живых свидетелей, неожиданно проявили несвойственный им гуманизм и саамов пощадили...

Сопоставив факты, сыщики обратили внимание на находившийся в Хибинах лагерь УСЛОН - управления Соловецких лагерей особого назначения. «В тот же вечер один из нашей бригады, - отмечает Шейнин, - выехал с прожженной шинелью на станцию Апатиты».

О хибинских услоновцах известно не так много. «Первые лагерники в Хибинах были почти все уголовники, прибыли… с Соловецких островов», - указывает доктор исторических наук Алексей Киселев в работе «ГУЛАГ на Мурмане». Задействовали соловецких узников на строительстве дорог.

Один из авторов газеты «Котлован» А. Матвеев информирует, что трудились там заключенные 6-го отделения УСЛОНа: «Они работали круглые сутки в три смены, вручную перелопатив 300 тысяч кубометров грунта. Многие умерли, не выдержав рабских условий труда, других унесли эпидемии тифа, туберкулеза, цинги. Могилы услоновцев - первые братские могилы в Хибинах».

Как показало расследование убийства в железнодорожном бараке, не только свои могилы оставили соловецкие зэка на Кольском полуострове…

Вскоре следственная бригада получила телеграмму: «Шинель категорически опознана заключенными Апатитах. Она принадлежит заключенному Мишину-Гурову, осужденному киевским окрсудом на десять лет за бандитизм. Мишин-Гуров бежал совместно с другими заключенными - Грищенко, Мошавцем (в других источниках значится фамилия Машовец. - Д. Е.) и Болдашовым - девятнадцатого апреля сего года. Выезжаю Мурманск личными делами, фотографиями всех».

Будут убивать заключенных

Вот так удалось выйти на след преступников. «Но чудовищен был не побег, - утверждают Вишневский и Беляев, - (не первый он в истории и не последний), а то, что администрация лагеря о нем никому не сообщила. Попросту скрыла. А ведь если бы милиция и те же транспортники были поставлены в известность, вполне вероятно, что такого количества жертв удалось бы избежать».

Следующий вопрос, вставший перед сыщиками: «Где были, чем питались убийцы 11 суток до совершения преступления в железнодорожном бараке? Шейнин с коллегами изучили журнал происшествий в полосе железной дороги на участке Апатиты - Мурманск. И обнаружили, что через день после побега - 20 апреля (в других источниках 29 апреля. - Д. Е.) в трех километрах от станции Лопарская сгорел дом колониста Вянске, отлучившегося тогда на лесозаготовки. Погибли его жена и трое детей.

Поначалу пожар сочли несчастным случаем, но в свете открывшихся обстоятельств это мнение пришлось пересмотреть. После тщательного осмотра пепелища удалось найти три спиленных дула от винтовок, прояснивших происхождение обрезов, с помощью которых преступники запугивали своих жертв.

Ход расследования держался в секрете, из-за чего Мурманск по-прежнему полнился слухами. «Обсуждались и создавались различные предположения и догадки», - вспоминал Шейнин. Обнародование известных сыщикам данных могло не только спугнуть бандитов, но и привести к другим печальным последствиям.

«Вся масса рабочих и служащих, - указывалось в сводке оперпоста транспортного отдела ОГПУ станции Мурманск, - почти при каждой встрече с нашими сотрудниками интересуются розыском убийц, и если бы предать гласности, что убийство совершено лицами, бежавшими с УСЛОНа, то это могло бы привести к довольно невыгодным для УСЛОНа последствиям, т. е. поскольку некоторые заключенные УСЛОН имеют свободное хождение, а некоторые бегут с командировок, то ремонтные рабочие пути на перегонах просто их будут убивать, т. к. возмущение от этой дикой расправы охватывает с каждым днем все большее и большее количество рабочих».

Все оказались рецидивистами

Постепенно сыщикам удалось восстановить последовательность случившихся накануне Первомая трагических событий. После побега из лагеря бандиты, предполагая, что их будут искать, не стали сразу садиться в поезд, а отправились на север - в сторону Мурманска.

Немного переждав, они убили семью Вянске, обзавелись оружием, а затем совершили еще более кровавое злодеяние в 25-м бараке. Раздобыв деньги, добрались до Колы, потом до Мурманска. Там купили билеты на поезд и, уже не прячась, открыто, что называется, на законных основаниях, покинули наш край.

Оставалось передать по телеграфу приметы и анкетные данные убийц для объявления их в розыск. Что и было сделано. В «Записках следователя» Шейнин с помощью этих сведений подчеркивает классовую враждебность преступников, их чуждое социальное происхождение: «Кулак, 1904 года рождения… 1904 года рождения, из семьи махновца… 1906 года рождения, кулак…»

Розыск принес результаты. Бандиты были задержаны. «Главарь шайки - Грищенко, - сообщала впоследствии «Полярная правда», - был арестован на ст. Ворожба (район Харькова), вслед за ним был задержан Болдашев, приехавший к себе на родину в Борисоглебский округ, а затем, также на родине, в деревне Грузка Киевского округа, третий бандит Машовец.

Все трое оказались рецидивистами. ГПУ установлено, что после совершения убийства на ст. Шонгуй и в доме колониста Вянске бандиты совершили еще четыре убийства крестьян в Балашовском округе, после чего и скрылись на родину».

Четвертого бандита задержать не удалось по одной простой причине - его давно уже не было в живых. «На первом же допросе, - информировала читателей «Полярка», - Мошавец, а вслед за ним Болдашов и Грищенко признали себя виновными и рассказали, как они убивали рабочих. Из их показаний выяснилось, что в мурманских преступлениях принимал участие четвертый бандит, некий Мишин-Гуров. Последний, однако, был убит Грищенко из обреза, так как Грищенко боялся, что Мишин их выдаст. Труп Мишина был спущен под лед в реку Колу».

Свидетелей не оставлять

Что касается мотива совершенных зверств, Шейнин приводит слова одного из преступников: «Большое зло у меня против ограбленных. Зарок себе дал - живыми не оставлять, чтобы потом свидетелей не было… Когда мы из лагеря бежали, уговор был: свидетелей не оставлять. В бараке мы всех прикончили - сдержали слово».

Для мурманчан эта история завершилась 13 сентября 1930 года небольшой заметкой в «Полярной правде» под заголовком «Убийцы рабочих 1429 клм. - расстреляны». Жители города и округа оповещались в ней, что «бандиты Машовец, Грищенко и Болдашев приговорены ОГПУ к расстрелу. Приговор приведен в исполнение».

Осталось рассказать немногое. Лев Шейнин с чувством выполненного долга вернулся в Ленинград - навстречу новым взлетам и падениям, коих в его профессиональной и творческой жизни было немало. Книга «Записки следователя» и, соответственно, рассказ «Чужие в тундре» на разных языках и в разных странах переиздавалась с тех пор более двадцати раз.

Братская могила жертв кровавого злодеяния в бараке № 25 после переноса в середине 30-х кладбища на новое место была забыта и утрачена. И, может быть, самое главное: зверское убийство в общей сложности 23 человек так и осталось в истории Мурмана преступлением века - единственным и неповторимым. К счастью для всех нас.

Опубликовано: Мурманский вестник