Генеалогия Ницше: Университетский мятеж против университета

Парадокс филолога-разрушителя

Самые опасные враги храма — это те, кто знает расположение всех его тайных подземелий. Ницше восстал против университета именно потому, что был его порождением до мозга костей. Его философия выросла не вопреки университетскому образованию, а благодаря ему — как его логическое завершение и одновременно отрицание.

Этот парадокс не случаен и не является простой биографической особенностью одного мыслителя. Он раскрывает глубинные противоречия самого университетского проекта девятнадцатого века. Немецкий университет поставил перед собой грандиозную задачу: создать нового человека, совершенного немца, который соединит в себе античную мудрость и современное знание, классическую образованность и национальное самосознание. Но именно эта задача содержала в себе семена собственного разрушения.

Ницше критиковал университет теми самыми инструментами, которые университет ему дал. Его генеалогический метод — прямое наследие филологической школы с ее привычкой прослеживать происхождение текстов и идей. Его подозрительность к авторитетам — результат текстологической критики, которая учила сомневаться в подлинности рукописей и достоверности источников. Его внимание к языку и метафоре — плод многолетней работы с античными текстами, где каждое слово требовало тщательного разбора.

Университет воспитал своего могильщика, не подозревая об этом. Более того, он воспитал его именно как образцового представителя университетской культуры. Ницше получил лучшее филологическое образование своего времени, стал профессором в двадцать четыре года, был признан восходящей звездой немецкой науки. И именно эта принадлежность к университетскому миру, это знание его изнутри сделали его критику столь разрушительной.

Но парадокс имеет и другую сторону. Ницше не просто использовал университетские методы против университета — он довел университетскую логику до ее предельных выводов. Если филология учит подозревать тексты, то почему не подозревать и священные тексты культуры. Если историзм показывает происхождение идей, то почему не проследить происхождение самых фундаментальных ценностей. Если критический метод разоблачает ложные авторитеты, то почему не применить его к авторитету самой науки.

Храм нации и его жрецы: университет как кузница немецкого духа

Немецкий университет девятнадцатого века мыслил себя как нечто большее, чем просто место обучения. Он был храмом нации, кузницей немецкого духа, лабораторией по созданию нового типа человека. Эта грандиозная программа имела конкретных авторов и четкие очертания.

Иоганн Готлиб Фихте в своих "Речах к немецкой нации" провозгласил образование орудием национального возрождения. После унижения Пруссии Наполеоном немцы должны были найти новый источник силы — не в армии или экономике, а в духовном превосходстве. Университет становился полем битвы за немецкую душу. Фихте видел в образовании способ создать нового немца — свободного, самостоятельного, преданного высшим идеалам.

Вильгельм фон Гумбольдт перевел эти идеи в конкретную программу университетской реформы. Берлинский университет, основанный в 1810 году, стал воплощением его концепции. Гумбольдт соединил исследование и преподавание, науку и образование. Университет должен был не просто передавать готовые знания, но создавать новые. Студент и профессор становились соучастниками поиска истины.

Важнейшей функция университета — национально-воспитательная. Университет должен был формировать не просто ученых, а носителей немецкой культуры. Особую роль в этом получили гуманитарные науки. Если естественные науки изучали законы природы, то гуманитарные должны были открывать законы духа, формировать национальное самосознание, воспитывать нравственность.

Разделение наук на естественные и гуманитарные, которое кажется нам естественным, было результатом сознательного выбора. Гуманитарные науки получили особую миссию — быть не просто областями знания, но инструментами духовного взросления. Филология изучала не просто древние языки, а образцы человеческого совершенства. История исследовала не просто прошлое, а уроки для настоящего. Философия занималась не просто абстрактными проблемами, а смыслом человеческого существования.

Эта программа уделяла особое внимание к античности. Греки и римляне должны были стать не просто объектом изучения, но образцом для подражания. Античная культура превратилась в идеал, к которому должна стремиться современная Германия. Но это была не подлинная античность во всей ее сложности и противоречивости, а ее идеализированный образ, созданный немецкими учеными.

Иоганн Иоахим Винкельман создал канон греческой красоты — "благородная простота и спокойное величие". Этот образ греков как народа гармоничного, уравновешенного, прекрасного стал основой немецкого классицизма. Греки превратились в немцев в тогах, римляне — в прусских чиновников в сандалиях. Эта выдуманная античность должна была вдохновлять современников на великие дела.

Университет стал храмом этого культа античности. Классическая филология получила статус царицы наук. Знание греческого и латинского языков стало признаком образованности. Гимназии готовили будущих студентов прежде всего как знатоков древних языков. Вся система образования была пронизана античными образцами и идеалами.

Университет должен был создать новую немецкую элиту — образованную, преданную отечеству, способную вести нацию к величию. "Совершенный немец" мыслился как соединение античной мудрости и немецкой глубины, классической формы и романтического содержания, ученой образованности и национального чувства.

Школа медленного чтения: филологическое образование как матрица мышления

Ницше получил образцовое филологическое образование в знаменитой школе Пфорта и Боннском университете. Немецкая классическая филология девятнадцатого века была не просто академической дисциплиной, но целой системой интеллектуальной дисциплины, способом мышления, методом работы с текстом и реальностью.

Основы этой школы заложили такие ученые, как Фридрих Август Вольф, Готфрид Герман, Карл Лахман. Их метод включал несколько ключевых элементов. Критика источников требовала тщательной проверки подлинности рукописей, выявления поздних вставок и искажений. Строгая текстология учила восстанавливать первоначальный вид произведений, исправлять ошибки переписчиков, объяснять темные места.

Эмендация — искусство исправления испорченных мест в рукописях — требовала не только знания языка, но и интуиции, способности проникнуть в замысел автора. Палеография изучала особенности письма разных эпох, что позволяло датировать рукописи и выявлять подделки. Все эти навыки требовали огромного терпения, внимания к деталям, способности работать с мельчайшими нюансами.

Историзм стал другой важной составляющей филологического метода. Каждый текст нужно было понимать в его историческом контексте, прослеживать развитие идей и форм, выявлять влияния и заимствования. Генетический подход требовал изучать происхождение произведений, их связи с предшествующей традицией, их место в культурном развитии.

Сравнительное языкознание открыло новые горизонты понимания. Сопоставление родственных языков позволяло реконструировать их общие корни, проследить эволюцию звуков и значений. Это развивало особую чувствительность к метафоре и переносам смысла, понимание того, как слова меняют свои значения в ходе истории.

Эта школа воспитала у Ницше особые навыки, которые стали основой его философского метода. Медленное чтение превратилось в его добродетель — умение видеть за словами скрытые смыслы, обнаруживать маски и стилистические уловки, чувствовать подтексты и намеки. Ницше прямо называл филологию "искусством медленного чтения" и считал это умение редким и ценным в эпоху торопливости.

Филология научила его подозревать готовые истины, искать происхождение идей, вскрывать слои наслоений и правок. Привычка работать с палимпсестами — рукописями, где новый текст написан поверх стертого старого — стала метафорой его понимания культуры. Каждая эпоха пишет свои ценности поверх предыдущих, но следы старого остаются видимыми для внимательного взгляда.

Работа с языком показала ему подвижность и условность всех значений. Слова не имеют неизменной сущности — они живут, развиваются, умирают. Этимология открывала удивительные превращения: слова, которые сегодня кажутся противоположными, когда-то имели общий корень. Метафоры застывают и превращаются в понятия, теряя память о своем образном происхождении.

Риторика, которая была важной частью филологического образования, показала Ницше власть слова над мыслью. Античные ораторы знали, что убедительность зависит не только от истинности, но и от способа подачи. Стиль — не украшение мысли, а ее сущность. То, как сказано, определяет то, что сказано.

Все эти открытия филологии стали основой философии Ницше. Его знаменитое определение истин как "войска метафор, которые забыли, что они метафоры" — прямое следствие филологической работы с языком. Его генеалогический метод — применение текстологической критики к моральным понятиям. Его внимание к стилю и мазкам — результат риторического образования.

Но Ницше не просто применил филологические методы к философским проблемам. Он довел филологическую логику до ее предельных выводов. Если каждый текст имеет свою историю, то и моральные ценности имеют свое происхождение. Если слова меняют значения, то и понятия добра и зла не вечны. Если риторика влияет на убедительность, то и философские системы — это тоже риторические конструкции.

Первый разрыв: рождение трагедии из духа науки

"Рождение трагедии из духа музыки" стало первым открытым вызовом университетскому цеху. Книга, опубликованная в 1872 году, применяла филологические методы, но приходила к выводам, которые ужаснули коллег. Вместо благородных греков, воспетых Винкельманом, Ницше увидел варваров, опьяненных жизнью. Вместо классической гармонии — борьбу противоположных начал.

Ницше противопоставил два принципа греческой культуры — аполлонический и дионисийский. Аполлон олицетворял меру, красоту, индивидуацию. Дионис — экстаз, опьянение, растворение в первоединстве. Классическая филология видела в греках только аполлонические черты. Ницше показал, что их величие состояло именно в соединении обоих начал.

Греческая трагедия родилась из дионисийских мистерий, из хорового пения, сопровождавшего религиозные празднества. Но она приобрела аполлонические формы — стройную композицию, благородный язык, героических персонажей. Трагедия была синтезом экстаза и меры, опьянения и красоты.

Эта концепция подрывала основы традиционного понимания античности. Греки оказывались не образцом гармонии, а народом, который сумел превратить хаос в космос, страдание в красоту. Их культура была не данностью, а достижением, результатом преодоления темных сил.

Но еще более скандальным было применение этой схемы к современности. Ницше утверждал, что современная культура утратила дионисийское начало и стала чисто аполлонической. Наука, мораль, искусство — все стало рассудочным, измеренным, лишенным жизненной силы. Возрождение культуры возможно только через возвращение дионисийского духа.

Особенно досталось сократизму — философии, которая поставила разум выше инстинкта, знание выше мудрости. Сократ стал для Ницше символом декаданса, начала упадка греческой культуры. Вместо трагического принятия жизни со всеми ее противоречиями пришла вера в то, что разум может все объяснить и исправить.

Реакция университетского сообщества была резко отрицательной. Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф, звезда немецкой филологии, опубликовал памфлет "Филология будущего", где обвинил Ницше в антинаучной фантазии. Виламовиц защищал строгие методы филологии против "поэтических вольностей" молодого коллеги.

Конфликт был не только научным, но и мировоззренческим. Виламовиц представлял позитивистское направление в филологии, которое стремилось к точности и объективности. Ницше предлагал философскую филологию, которая должна была не просто изучать античность, но извлекать из нее уроки для современности.

На защиту Ницше встали Эрвин Роде, его университетский друг, и Рихард Вагнер, которому была посвящена книга. Роде написал ответ Виламовицу, защищая право филологии на философские обобщения. Вагнер увидел в книге Ницше теоретическое обоснование своего искусства.

Но поддержка не могла скрыть главного: Ницше порвал с филологическим цехом. Конфликт выявил его двойственное положение — он оставался профессионалом своего дела, знатоком античности, но у него была иная метафизика культуры. Он не отверг филологию — он довел ее до такого логического конца, который цех не мог принять.

Этот первый разрыв стал началом долгого процесса освобождения от университетских рамок. Ницше понял, что его идеи не помещаются в границы академической дисциплины.

Несвоевременная критика современного образования: университет как фабрика посредственности

В "Несвоевременных размышлениях" 1873-1876 годов Ницше развернул системную критику университетской системы образования. Эти работы стали манифестом против превращения гумбольдтовского идеала в массовое производство образованных функционеров.

Второе размышление "О пользе и вреде истории для жизни" было направлено против историзма — господствующего метода гуманитарных наук. Ницше не отрицал ценности исторического знания, но показывал его опасности. История может стать тяжестью, которая подавляет живые силы, превращает людей в архивариусов прошлого.

Ницше выделил три вида истории: монументальную, антикварную и критическую. Монументальная история ищет в прошлом великие образцы для подражания. Антикварная история благоговейно сохраняет все следы прошлого. Критическая история судит прошлое с позиций настоящего. Каждый вид истории имеет свою пользу, но каждый может стать вредным.

Современная историческая наука превратилась в чистое накопление фактов. Студенты заучивают даты и имена, но не извлекают из истории уроков для жизни. Ученость стала самоцелью, оторванной от практических потребностей. Университет производит не творцов, а коллекционеров знаний.

Особенно опасен "исторический человек" — тип, который знает все, но ничего не может создать. Он парализован избытком знаний, неспособен к решительному действию. Для творчества нужна способность забывать, умение жить в настоящем моменте. Но историческое образование лишает этой способности.

Третье размышление "Шопенгауэр как воспитатель" предложило альтернативный идеал образования. Вместо массового просвещения — формирование редких самостоятельных духов. Вместо служения государству или карьеры — становление подлинной личности. Образование должно помогать человеку найти самого себя, а не приспосабливаться к общественным требованиям.

Шопенгауэр стал для Ницше примером такого воспитателя. Он не основал школы, не занимал университетской кафедры, но его влияние было глубже любого профессора. Он учил не фактам, а способу мышления. Он показывал, как можно жить самостоятельно, не подчиняясь общественным условностям.

Настоящий воспитатель — это освободитель. Он не навязывает готовые истины, а помогает ученику найти свой путь. Он не создает копии себя, а способствует развитию оригинальности. Такое воспитание возможно только в личном общении, в индивидуальной работе.

Университетская система убивает такую возможность. Массовые лекции, стандартные программы, формальные экзамены — все это препятствует подлинному образованию. Студент становится пассивным потребителем готовых знаний вместо активного участника поиска истины.

Лекции "О будущем наших образовательных учреждений", прочитанные в Базеле в 1872 году, довершили разоблачение. Ницше показал, как гумбольдтовский идеал единства исследования и преподавания превратился в "массовое и машинное" образование для нужд государства.

Современный университет служит двум ложным целям: расширению образования и его специализации. Расширение ведет к поверхностности — знания становятся доступными всем, но теряют глубину. Специализация ведет к узости — ученые знают все больше о все меньшем.

Особенно досталось "хлебной науке" — образованию ради карьеры. Студенты идут в университет не за мудростью, а за дипломом. Профессора превращаются в поставщиков полезных знаний. Наука становится средством заработка, а не поиска истины.

Университет превратился в фабрику "культурных филистеров" — людей, которые потребляют культуру, но не создают ее. Они знают имена великих художников, цитируют классиков, посещают театры и музеи. Но у них нет собственного отношения к искусству, собственного вкуса, способности к творчеству.

Этот тип особенно опасен, потому что он создает иллюзию культурности. Культурный филистер думает, что он образован, но на самом деле он лишь потребитель чужих идей. Он не понимает, что культура — это не накопление знаний, а способ существования, стиль жизни.

Поздняя критика науки: ученый как последний священник

В зрелых работах — "Генеалогии морали" 1887 года и "Сумерках идолов" 1888 года — Ницше пошел еще дальше в критике университетской науки. Наука оказалась не противоположностью религии, а ее новой формой. Воля к истине — тоже воля к власти, только замаскированная под объективность.

В третьем очерке "Генеалогии морали" Ницше проанализировал аскетический идеал — систему ценностей, которая отрицает жизнь ради высших целей. Аскетизм принимал разные формы: религиозную, философскую, художественную. Но в современную эпоху его главным носителем стала наука.

Ученый кажется противоположностью аскета. Он не постится, не молится, не отрекается от мира. Но у него есть главная черта аскета — безусловная преданность истине. Он готов пожертвовать всем ради познания: здоровьем, счастьем, житейскими благами.

Эта преданность истине кажется благородной, но Ницше увидел в ней продолжение религиозного инстинкта. Воля к истине — это тоже вера, только направленная на познание вместо Бога. Ученый стал "последним священником", служителем нового культа.

Научная объективность оказалась новой формой морализаторства. Ученый претендует на беспристрастность, но на самом деле он служит определенным ценностям. Он верит в познаваемость мира, в ценность знания, в прогресс науки. Эти верования не менее догматичны, чем религиозные.

Особенно показательна научная честность — добродетель, которую университет провозглашал своей высшей ценностью. Ученый должен говорить правду, даже если она неприятна. Он должен признавать ошибки, исправлять заблуждения, следовать фактам, а не желаниям.

Но Ницше показал, что и эта честность имеет свою генеалогию. Она выросла из христианской совести, из привычки исповедоваться, признавать грехи. Научная критика — это секуляризованное покаяние. Ученый судит себя так же строго, как монах судил свою душу.

За научной объективностью скрываются те же инстинкты господства, что и у старых жрецов. Ученый хочет подчинить мир своим понятиям, заставить реальность говорить на языке науки. Его воля к истине — это воля к власти над природой и обществом.

Наука создала свою собственную мораль: методологическую строгость, критическое мышление, интеллектуальную честность. Эта мораль кажется более рациональной, чем религиозная, но она не менее принудительна. Ученый подчиняется ей так же безоговорочно, как верующий подчиняется заповедям.

Университет стал храмом этой новой религии. Профессора — ее жрецы, студенты — послушники, диссертации — священные тексты. Ритуалы защит, посвящений в ученые степени, торжественных заседаний воспроизводят церковные обряды в светской форме.

Но самое главное — наука унаследовала от религии враждебность к жизни. Научная истина противопоставляется житейской мудрости, теоретическое знание — практическому опыту. Ученый живет в мире абстракций, оторванном от реальной жизни с ее страстями и противоречиями.

Эта критика не означала отрицания науки как таковой. Ницше признавал ценность научного знания, но хотел освободить его от аскетических предрассудков. Наука должна служить жизни, а не противопоставляться ей. Познание должно быть радостным, а не мучительным.

Наследие храма в философии разрушителя: что сохранил Ницше от университета

Но Ницше не смотря на критику университета оставался университетским человеком. Его философия сохранила многие черты академической культуры, только переосмыслив их в новом ключе. Он остался университетским человеком, но университетским человеком, восставшим против университета.

Дисциплина научного исследования осталась его методом работы. Ницше никогда не писал наспех, не полагался на вдохновение или интуицию. Каждый афоризм был результатом долгих размышлений, тщательной шлифовки формулировок. Он вел записные книжки, делал выписки, собирал материал — точно так же, как филолог готовит критическое издание.

Его афористический стиль только кажется спонтанным. На самом деле он требовал огромной работы по сжатию мысли, поиску точного слова, созданию запоминающихся формулировок. Это была филологическая работа в чистом виде — искусство медленного чтения, примененное к собственным текстам.

Идеал самообразования и формирования личности остался его целью. Ницше не отверг гумбольдтовскую концепцию образования, а довел ее до логического конца. Если цель образования — развитие личности, то почему это развитие должно останавливаться на университетской скамье. Если важно единство исследования и преподавания, то почему исследователь не может быть самим собой учителем.

Ницше стал воплощением идеала самообразования. После ухода из университета он продолжал учиться: изучал естественные науки, читал французских моралистов, следил за новейшими открытиями. Постоянное развитие было обязательным наполнением его жизни.

Единство исследования и преподавания воплотилось в его афористическом стиле. Каждый текст Ницше одновременно открытие и урок, исследование и наставление. Он не просто излагал свои идеи, но показывал, как к ним пришел, какие препятствия преодолел, какие ошибки исправил.

Его читатель становился соучастником философского поиска. Афоризмы не давали готовых ответов, а ставили вопросы, заставляли думать самостоятельно. Это была педагогика в лучшем смысле слова — не навязывание истин, а пробуждение мысли.

Греческий идеал состязательности пронизал его понимание культуры. Ницше увидел в античном агоне — соревновании — движущую силу культурного развития. Художники, философы, политики соревновались друг с другом, и это соревнование рождало великие произведения.

Современная культура утратила этот дух состязательности. Художники не соревнуются, а мирно сосуществуют. Философы не спорят, а занимаются каждый своей проблемой. Университет способствует этому разделению труда, создавая специализированные кафедры и изолированные дисциплины.

Ницше хотел возродить агональный дух. Его философия была вызовом всем современникам — ученым, художникам, моралистам. Он не искал согласия, а провоцировал споры. Его афоризмы были вызовом к полемике.

Даже научная честность, которую он критиковал, осталась его добродетелью — только направленной против самой науки. Ницше был честен в своей критике университета, не скрывал своего долга перед филологической школой. Он признавал ценность научных методов, которые использовал в своих генеалогических исследованиях.

Его интеллектуальная честность проявлялась в готовности пересматривать собственные взгляды. Поздний Ницше критиковал раннего, зрелый — юношеского. Он не цеплялся за однажды высказанные идеи, а развивал их, углублял, иногда отвергал.

Эта честность была филологической по своей природе. Как филолог исправляет ошибки в рукописях, так Ницше исправлял ошибки в собственных текстах. Как текстолог восстанавливает первоначальный вид произведения, так Ницше пытался восстановить первоначальный смысл моральных понятий.

Заключение: университет против себя самого

История Ницше показывает внутренние противоречия университетского проекта девятнадцатого века с исключительной ясностью. Храм нации породил своего разрушителя. Школа медленного чтения научила читать между строк собственных программ. Критический метод обратился против своих создателей. Это не случайность, а логика развития самого университетского образования.

Попытка создать "совершенного немца" содержала в себе семена собственного разрушения. Совершенство предполагает завершенность, но образование — это процесс, который не может остановиться. Как только университет объявил своей целью формирование личности, он создал людей, которые не могли удовлетвориться готовыми формами.

Гумбольдтовский идеал единства исследования и преподавания требовал от студентов не пассивного усвоения знаний, а активного участия в поиске истины. Но если студент действительно становился исследователем, он неизбежно начинал сомневаться в том, чему его учили. Критический метод, примененный последовательно, не мог остановиться на полпути.

Идеализация античности также оборачивалась против своих создателей. Чем глубже изучали греков, тем яснее становилось, что они не были теми благородными классиками, какими их изображала немецкая наука. Филологическая точность разрушала романтические иллюзии о прошлом.

Ницше довел эту логику до конца. Он применил филологические методы к самой филологии, генетический подход — к собственным идеалам, критику источников — к священным текстам культуры. Результат был предсказуем: рухнули не только частные заблуждения, но и основы всей системы.

Но этот результат был не внешней катастрофой, а внутренним завершением университетского проекта. Университет достиг своей цели — он сформировал свободного мыслителя. Но этот мыслитель оказался свободным и от самого университета. Образование выполнило свою задачу так хорошо, что сделало себя ненужным.

В этом парадоксе раскрывается глубинная природа образования. Подлинное образование всегда разрушительно — оно разрушает предрассудки, иллюзии, готовые схемы. Оно не может остановиться на достигнутом, потому что его сущность — движение, развитие, преодоление.

Университет хотел быть консервативной силой — хранителем традиции, воспитателем верных слуг государства. Но он выбрал для этого неподходящие средства. Критическое мышление, научный метод, филологическая точность — все это инструменты разрушения, а не сохранения.

Ницше понял эту диалектику образования лучше других. Его философия — это не просто критика университета, а раскрытие его внутренних противоречий. Он показал, что университетское образование неизбежно ведет к преодолению университета, что критическое мышление не может остановиться перед собственными основаниями.

Но у этой диалектики есть и другая сторона. Разрушив университетские иллюзии, Ницше не смог создать альтернативу университетскому образованию. Его идеал воспитания редких духов остался утопией. Массовое образование, которое он критиковал, оказалось исторической необходимостью.

Современный университет во многом воплотил опасения Ницше. Он действительно стал фабрикой дипломов, машиной по производству специалистов. Гумбольдтовский идеал образования личности отошел на второй план перед практическими потребностями экономики и государства.

Но и критика Ницше сохранила свою актуальность. Университет по-прежнему балансирует между образованием и обучением, между формированием личности и подготовкой кадров. Противоречие, которое он выявил, не исчезло, а только приняло новые формы.

История Ницше показывает, что это противоречие неразрешимо в рамках самого университета. Подлинное образование всегда будет выходить за институциональные границы, критическое мышление — подвергать сомнению собственные основания. Университет может дать инструменты мышления, но не может контролировать их применение.

В этом смысле Ницше остался верным университетскому идеалу образования, даже восставая против университета. Он стал тем, кем хотел его сделать университет — свободным мыслителем, способным к самостоятельному суждению. То, что это суждение оказалось направленным против самого университета, лишь подтверждает успех образования.

Ницше поставил вопрос о границах и возможностях образования с такой остротой, что мы до сих пор не можем на него ответить. И в этом его главное наследие университету, который его воспитал и от которого он ушел.

Деревня Пустотеевка, конец августа

... Присядь-ка на заваленку, слушай, да на звёзды поглядывай. Дело-то тёмное, замысловатое, а я, по простоте своей, как умею, так и толкую.

Видишь ли, родимый, эта вселенская-то ширь - она, как наше поле: с краю не окинешь, а копни - и вовсе бездонная. Учёные-то бородатые там своё говорят, про "кванты" да "струны" , а нам, мужикам, и невдомёк.

А только чует сердце: неспроста это всё затеяно. Как в избе - всякая вещь на своём месте, хоть и кажется, что разбросано. Глянь-ка на небо:

Звёзды - что зёрна, брошенные в чёрную землю. Прорастут ли - одному Богу ведомо.

Тьма межзвёздная - словно зимняя ночь за околицей. Страшно, а ведь за ней - новый день.

- Мы-то сами - как былинки в этом поле. Мал клоп, да дорог, хе, - душу-то в нас вложили.

И чую я - не для сложности всё это, а для простоты. Чтоб дивились мы росе на паутине, да чтоб жалели друг друга в трудную пору. А умничанье-то - оно от скудости душевной бывает.

Смысл-то не в том, чтоб всю подноготную вызнать, а в том, чтоб жить по-божецки: хлеб растить, детей радеть, да на закате молча слушать, как земля дышит.

А бездна эта - она не вовне, а в нас самих-то. Как в колодце: заглянешь - своё же лицо увидишь, да таким глубоким, что аж дух захватит.

Так-то, касатик. Не ищи ответа - ищи лада. В песне, в работе, в добром слове. А остальное - Божья воля. Ей и доверься, как доверяем мы весеннему дождю да солнцу на восходе.

Чайку бы теперь, да с мёдом. А звёзды-то над головой — как свечки в храме. Всё сходится, батюшка. Всё на своих местах.

Крушение кумиров

По словам одного исследователя, «эллинист Ницше, почувствовав, что Бог мёртв, призвал не известного ему Заратуштру для того, чтобы освободиться от Платона и Сократа.

<...>

Ницше изгнал из храма идолов школы — Платона, Сократа и Аристотеля, а также религию, лишённую этими идеалистами души. При этом он опорочил Сына Человеческого» [1].

[1] Розеншток-Хюсси О. Заратуштра: обретение голоса // Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 285. 7 Там же. С. 302.

Характерно, что берётся именно перс, ибо именно персы наиболее близко соприкасались с первыми европейцами — греками и именно они хотели уничтожить только что возникшую европейскую цивилизацию (греко-персидские войны). Интересно, что воевавшие с греками персидские цари Дарий и Ксеркс исповедовали, по словам исследователей, учение Заратуштры.

Нельзя забывать, что Ницше — это не просто мыслитель, это диагноз времени, диагноз исторической болезни или, если угодно, болезни европейской истории. Томас Манн в эссе о Ницше, ссылаясь на Новалиса, замечает, что принятый Ницше идеал наивысшей силы и жизненной мощи, идеал эстетического величия на самом деле был создан варварством.

И идеал этот находил и находит сторонников прежде всего среди людей слабых, которые не в силах противостоять обаянию утверждаемого этим идеалом образа полубога-полузверя [2].

[2] У русского писателя Леонида Андреева есть рассказ про слабодушного русского студента, который становится ницшеанцем и не умея ещё править людьми, не попав в стаю таких же, как он, доказывает себе своё величие самоубийством. И приятель самоубийцы «смеялся над Ницше, который так любил сильных, а делается проповедником для нищих духом и слабых» (Андреев Л. Рассказ о Сергее Петровиче // Андреев Л. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1990. Т. 1. С. 238).

А далее он уже чётко пишет, что «ницшевский сверхчеловек — это лишь идеализированный образ фашистского вождя», правда, замечая далее, что сам Ницше не несёт моральной ответственности за возникновение фашизма, ибо «не фашизм есть создание Ницше, а наоборот: Ницше есть создание фашизма;

<...>

что в своем философском утверждении силы он, подобно чувствительнейшему индикаторному инструменту, лишь уловил и отметил первые признаки нарождающегося империализма и, точно трепетная стрелка сейсмографа, возвестил западному миру приближение эпохи фашизма» [3].

[3] Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Манн Т. Собрание сочинений. В 10 т. М.: Худож. лит-ра, 1961. Т. 10. С. 379.

Ницше противопоставил европейскому христианству восточные религии, начиная с персидского Заратуштры и кончая древнеиндийским Ману.

Не случайно вместо креста немецкие нацисты присвоили себе арийский знак свастики — из дохристианских культур, для которых она была характерна (Древняя Индия, Китай, Древний Египет), более того, первые рисунки свастики дошли до нас из времен верхнего палеолита.

Ницше в общем-то прекрасно понимал, что, выступая против христианства, выступал против европеизма: «Христианское движение, как европейское движение, с самого начала есть общее движение всего негодного и вырождающегося, которое с христианством хочет приобрести власть» [4].

[4] Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству. Афоризм 51. С. 677

Именно поэтому он противопоставлял христианству имена восточных богов и их законы и принципы:

«Совершенно с противоположным чувством я читаю книгу законов Ману, произведение, несравненное в духовном отношении; даже назвать его на одном дыхании с Библией было бы грехом против духа» [5].

[5] Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству. Афоризм 56. С. 683

Не случайно именно на восточную культуру обопрётся соловьевский антихрист, достигнув всей полноты власти, тем самым прояснив свою антихристианскую, а стало быть антиевропейскую сущность:

«Император-сверхчеловек поймёт, что нужно его толпе. В это время с дальнего Востока прибудет к нему в Рим великий чудодей, окутанный в густое облако странных былей и диких сказок. По слухам, распространённым среди нео-буддистов, он будет происхождения божественного: от солнечного бога Сурьи и какой-то речной нимфы.

<...>

Так вот этот человек придёт к великому императору, поклонится ему, как истинному сыну Божию, объявит, что в тайных книгах Востока он нашёл прямые предсказания о нём, императоре, как о последнем спасителе и судии вселенной, и предложит ему на службу себя и всё своё искусство» [3].

[3] Соловьев В. С. Три разговора. С. 205.

Напомним, что «чудодея» звали Аполлоний. Имя выбрано, видимо, не случайно. Тут явный намёк на Аполлония Тианского, знаменитого мага, который учился в Индии у брахманов, был ровесником Христа, предсказывал будущее и творил чудеса. В третьем веке его противопоставляли Христу. Так внутри Европы прорастает Восток.

Но беда-то в том, что прорастает не тот литературный, условный Восток, к которому всё время апеллировал поначалу Ницше, но тот, почвенный, который хранит каждая культура, пересозданная из варварского состояния наднациональной христианской религией.

И Ницше наряду с буддизмом и зороастризмом призывает к воссозданию национальных племенных богов: «Поистине, для богов нет иной альтернативы: или они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами, — или же они есть бессилие к власти — и тогда они по необходимости делаются добрыми...» [4], т. е. христианством.

[4] Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству. Афоризм 16. С. 643.

Но проповедь национального бога и тем самым уничтожение наднационального Бога есть уничтожение и Европы как единого целого.

Антихрист возрождает дохристианские смыслы. Кстати, Степун был уверен, что большевики, разделившие Европу железным занавесом, в большей степени опирались на Ницше, нежели на Маркса.

И явление Ленина как антихриста [5] было связано с возрождением языческих мифов и языческой интерпретацией христианских символов и смыслов (Бог-отец — это Маркс, Бог-сын — это Ленин, мавзолей — вместо воскрешения, т. е. вечное поклонение трупу, а не Богу живому).

[5] См. об этом мою статью: Антихрист, или Вражда к Европе: становление тоталитаризма // Октябрь. 2001. № 1. А также главу 14 в этой книге: Антихрист: прозрения и самообманы русской культуры.

Если в трактате «Человеческое, слишком человеческое» Ницше называет евреев спасителями Европы от Азии [6], то именно поэтому позже, начав апеллировать к германской дохристианской почве, он посылает проклятия иудаизму и христианству:

[6] «В самую темную пору средневековья, когда азиатские тучи тяжело облегли Европу, именно иудейские вольнодумцы, учёные и врачи удержали знамя просвещения и духовной независимости под жесточайшим личным гнётом и защитили Европу против Азии; их усилиям мы по меньшей мере обязаны тем, что могло снова восторжествовать более естественное, разумное и во всяком случае немифическое объяснение мира и что культурная цепь, которая соединяет нас теперь с просвещением греко-римской древности, осталась непорванной.

Если христианство сделало всё, чтобы овосточить Запад, то иудейство существенно помогало возвратной победе западного начала; а это в известном смысле равносильно тому, чтобы сделать задачу и историю Европы продолжением греческой задачи и истории» (Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Т. 1. С. 448–449).

«Христианство, имеющее иудейский корень и понятное лишь как растение этой почвы, представляет собою движение, противное всякой морали распложения, расы, привилегии: это антиарийская религия par excellence; христианство — переоценка всех арийских ценностей» [7].

[7] Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. С. 587.

Это уже похоже на программу действий для будущих нацистов, уничтожавших как истинные арийцы и евреев, и христиан. Впрочем, и соловьевский антихрист уничтожает и евреев, и христиан, тех, «подлинных», которые не приняли его власти. Так что и здесь Соловьев угадал. Не забудем, что и русский большевизм тоже поначалу расстреливал священников [8], позже перейдя к тотальному антисемитизму (знаменитая сталинская борьба с «космополитизмом»).

[8] В марте 1922 г. Ленин, замечая, что массовый голод в России, людоедство и тысячи трупов на дорогах дают большевикам удобный момент (!) для решительных действий, требовал от В. М. Молотова: «Чем большее число представителей реакционного духовенства <...> удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше» (Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 193).

Генекология морали. В интернете должно быть что-то на этот запрос

В начале было Слово. А потом пришла Этическая Комиссия и сказала: "Слово — это сексистская метафора. Давайте начнём с Гендера."

Так началась генекология морали — дисциплина, в которой совесть обследуют трансвагинально, а стыд прописывают в свечах.

В древности мораль была патриархальной: "не убий", "не прелюбодействуй", "не завидуй соседу на его осла".

Теперь мораль — квир-флюидна: "будь собой, но проверь, не присваиваешь ли чужой культурный контекст, пока надеваешь пончо из H&M".

Условно говоря, всё началось с вагины — но это, как ты понимаешь, метафора. А точнее — мета-метафора, потому что в эпоху постиронии даже фаллоцентризм уже никого не возбуждает.

Даже фаллос — больше не символ власти, а просто QR-код на трусах.

Генекология морали — это не наука, это интерфейс.

Ты подключаешь себя к ней, как к приложению: сознание — облачное, мораль — подписочная.

Варианты тарифа: "пока не отменили", "я так чувствую", "глубоко личное мнение™".

В этом мире никто больше не виноват, потому что вина — бинарна, а бинарность — это геноцид эмоций.

А раз никто не виноват, значит, можно всё. Или почти всё. Или то, что одобрено последней версией алгоритма толерантности.

В этом интерфейсе у русских особая роль. Мы как баг в системе:

слишком сложные, чтобы понять, и слишком настоящие, чтобы снести.

Мы как матрёшка: открываешь — там снова тоска, открываешь тоску — там снова вера,

открываешь веру — а там, сука, патриот с айфоном и ощущением, что его опять наебали.

Русский человек в системе Генекологии морали не самоопределяется — он самонаблюдается.

Каждое утро русский встает, смотрит в зеркало и думает:

"Я — кто? Мем? Или всё-таки субъект истории?"

А ответ: "Эта страница недоступна. Проверьте подключение к реальности."

Генекология морали учит нас, что стыд — это не чувство, а валюта.

Ты можешь обменивать его на лайки, гранты и временное право не быть токсичным.

Особо чувствительные носят стыд, как винтажный аксессуар — вроде бы тяжело, но придаёт образу глубину.

А русские? Мы — староверы в метавселенной. Вместо аватаров — лица, которые невозможно отсканировать, потому что они состоят из боли, шахмат и детства в хрущёвке.

И вот перед тобой зеркало.

В него нельзя смотреть напрямую — только через VPN культурного контекста.

Смотришь — а там ты.

Русский.

Чё то про Ницше врут...

За эти дни я читаю Ницше, и хочу я показать вам, что многое, что говорят про него, является ложью. Я часто слышал про то, что он опасный философ для прочтения, и то, что мало кто про него читал. Также я слышал, что те, кто учатся на преподавателя философии, и, вообще, по философской сфере, читают его с осторожностью (я это, тоже, заметил).

Про него много слухов ходит, вообще. Говорят, что он был женоненавистником, антисемитом, фашистом, нацистом, аморалистом, и ярым атеистом. Многое, конечно, отчасти правда, но все же это не так. Я сейчас покажу вам пару фото, и вы все сами увидите! (Извините, если там будет размыто, ведь я это снимал давно, и я продолжаю читать его).

Обработка статьи "Сострадание в философии Ф. Ницше"

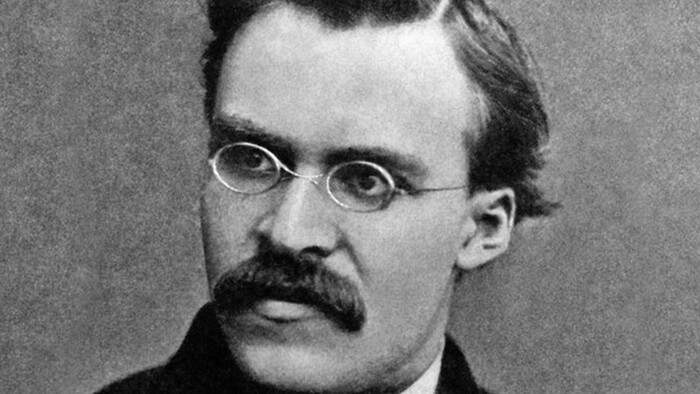

Ахахах)). Искал фото Ницше для статьи и очень смеялся, когда увидел его усы. Ну нереально, чтобы адекватный человек носил такие усы))

Очень интересная и показательная статья в контексте исследования понятий жалость, сострадание и сочувствие, которое я веду, собирая и анализируя информацию.

“Отсутствие сострадания выступает одним из характерных симптомов многих психических расстройств, например, таких как деперсонализация личности, аутизм, шизофрения, синдром Аспергера и прочих психопродуктивных нарушений.”

И ведь это правда. Научно доказано, что при данных психических нарушениях страдает как когнитивная, так и аффективная эмпатия. Что в этом интересного?

То, что состояния, описываемые этими понятиями, физиологически обоснованы и имеют разницу в физиологической реакции организма. То есть это наше природное свойство, как животного.

И как раз об этом пишет профессор Блум из Йельского университета. Он различает понятия эмпатии и сострадания. Для исследования в контексте жалости, сострадания и сочувствия эмпатия оказалась очень кстати, потому что её значение можно расценить как преобразованная жалость, когда жалеющий уже испытывает сближение и тёплые чувства к объекту, он с удовольствием проникается его страданием и болью, делая их своими. Вся опасность здесь заключается в том, что происходит погружение и наслаждение в этих боли и страданиях, которые истощают и разрушают психику.

В отличии от жалости, которая может не испытывать тёплых чувств к объекту и вообще быть отстранённой от него. Жалость - это первичная эмоциональная реакция, при которой два субъекта не сливаются в одно общее страдание.

Сделал эти краткие уточнения (подробности раскрытия понятий будут непосредственно в исследовании) для того, чтобы понять Ницше в этом вопросе. Ницше разбирает именно сострадание. Он конкретно касается религии в этом вопросе. Но он рассматривает сострадание и выводит его негативное влияние, потому что принимает его в значении жалости и эмпатии.

Он рассуждает о помощи просящему милостыню как об акте удовлетворения собственных эгоистических потребностей - либо в сглаживании чувства вины перед нищим, либо в чувстве превосходства и власти над ним.

Далее автор статьи ведёт рассуждение о центральной теме сострадания в Буддизме, Исламе и Христианстве. Конечно, Ницше изобличает и религию в этом вопросе, так как, естественно, в таком ключе она становится вредительной.

Сострадание Ницше рассмотрено полностью как жалость. И описаны последствия и подоплёка именно жалости - с её завуалированным эгоизмом и надменностью, а также чувством вины.

Вообще, в целом по статье можно заметить, как идёт категоричное противопоставление состраданию - равнодушие. Но, мало того, что сострадание (и ещё, что важно - сочувствие вместе с ним под одной гребёнкой) здесь рассмотрено исключительно в значении жалости, так и не предлагается дополнительных осмысливающих значений этого состояния. Получается, что оно несёт только негативный смысл. Считаю, что это происходит из-за того, что не выбраны понятия в данной категории, которые можно было бы сравнить - это жалость, сочувствие, соучастие, милосердие, альтруизм. То есть поле понятий существует, и его нужно анализировать полностью - это справедливо и придаёт честную полноту и правдивость выводов. И обязательно нужно разбирать значение и этимологию самих понятий. Тогда не будет путаницы в восприятии и все идеи, смыслы будут обозначать конкретные очерченные вещи, всё будет названо своими именами, а главное - все будут понимать одно и то же.

Изложу некоторые мысли по этому вопросу.

Предполагаю, что важность чёткого разграничения понятий по значению и этимологии трудно переоценить. Мы знаем, например, что такое гвоздь, подкова. Мы не будем называть подкову железякой, хотя она таковой является. С идейными понятиями сложнее - мы легко можем назвать (в каком либо контексте) сострадание жалостью и почти никто ничего не заметит, но это разные понятия, хоть они и пересекаются. Но вполне возможно, что они не пересекаются, а просто их поля в трёхмерном пространстве находятся один над другим - и если смотреть сверху, то видно будет наложение одного на другое, что воспринимается как пересечение. Так можно описать образно эту путаницу.

То есть получается, что наше восприятие приобретает объём и кубическую вариативность с применением анализа и углубления. В то время как обычное обывательское знание даёт плоский двухмерный взгляд - и мы видим на плоскости два круга, которые пересекаются, имея общее поле.

То есть в пространстве мы можем видеть даже "шары" этих понятий. К примеру, если глубоко раскрывать их значение и смысл, то из плоских кругов они будут открываться в объёме. Но если смотреть только сверху - то это будут круги, да ещё и накладывающиеся друг на друга.

Также мы можем видеть не шары, а плоскости в пространстве, тогда при одномерном взгляде, они могут выглядеть как полоски (линии определённой длины).

Чем глубже мы погружаемся в явление, тем объёмнее оно становится. Наше внимание раскрывает постепенно все его стороны. Так приобретается знание.

Кому интересно - сама статья: https://disk.yandex.ru/d/PZv2wjyrUcrPrg

ВЗАИМНЫЙ ОБМАН ДРУГ ДРУГА

Из отношения человека к человеку рождается новый вид удовольствия, так называемое добавочное удовольствие, связанное с опосредованным потреблением вещей.

Если рыночный субъект идет развлекаться, то он обязательно прихватит с собой друга или подругу в целях использования его как средство для признания своих потребностей. Обнаружение и утверждение силы своей потребности в другом субъекте создает то самое добавочное удовольствие. Следовательно, потребление, которые выступает как непосредственное отношение человека к благу оказывается мистифицированным отношением, формой товарного фетишизма, за которым скрывается общественное отношение человека к человеку, опосредованно через блага.

Взаимное склонение друг друга к потреблению, к товарной зависимости, порождает особую форму отношений между людьми, форму потребительских отношений, опустошающих их карман вплоть до разорения. Совместное потребление, как бы, уничтожает различие между индивидуальными личностями, в потреблении они уравниваются, отождествляются, сливаются в одно целое. Из факта добавочного наслаждения возникает социальное сплочение.

По отдельности, в бытовой, повседневной жизни, люди бегут по своим интересам, они разрозненны, оторванны друг от друга, изолированны. Они тратят свои деньги на себя, на личное потребление, на личные сбережения, тем самым, разрывая общественную связь. Идя же в индустрию развлечений, траты совместные, потребление общее, социальная связь восстанавливается в этом акте. Но в этом и несчастье современного индивида, что вся его связь с другими людьми поддерживается через общие развлечения, через парад масок, вне которых - он ничто.

Субъекты опустошаются за пределами индустрии развлечений, как личности они не представляют из себя ничего, вся их тенденция сводится к переворачиванию мира наизнанку благодаря деньгам, которым свойственно превращать одно свойство совершенно в противоположное. В таком случае, и отношение человека к человеку строиться не на основе глубинного, рефлексивного соучастия, а поверхностной склейки в товарно-денежных отношениях. И представления человека о себе искажается, он превращается в человека потребляющего, в рот без мозга, окунаясь в это болото все глубже, без возможности выбраться оттуда.