Об игровых условностях и иммерсивности в философии видеоигр

Автор текста: Александр Тимофеев

За почти двадцать лет опыта знакомства с видеоиграми у меня накопилось немало соображений, касающихся не конкретных тайтлов или жанров, а, я бы сказал философии видеоигр как медиума в целом. Связаны они в основном с нашим восприятием видеоигр, вопросами иммерсивности, т.е. вовлечения-погружения в игровой мир, и тем, как видеоигровой опыт соотносится с реальностью. Тема это обширная, и в одну заметку не влезет, поэтому сегодняшняя — пробная и дискуссионная. Посмотрим, насколько тема вообще интересна вам, котогики, и что вы по этому поводу думаете, сейчас я скорее, подниму вопросы и приглашу к дискуссии.

Итак, неотъемлемой частью любой игры являются игровые механики, а они, в свою очередь, порождают игровые условности. Это понятия близкие, но не тождественные. Игровую механику можно определить как математическую модель какого-либо процесса, происходящего в мире игры, а игровая условность, в свою очередь — частный случай, когда такая модель явно и заметно (для игрока) противоречит законам описанного мира или здравого смысла — настолько, что требует дополнительных усилий по подавлению недоверия. К игровым условностям обычно прибегают, чтобы упростить вычисления, связанные с механиками, или ради более интересного геймплея.

Так получилось, что видеоигровые жанры стратегии и RPG в момент зарождения опирались именно на настольные игры, и унаследовали от них многие механики, а с ними и условности. Иначе быть и не могло: тогдашним разработчикам было попросту не на что опереться в части геймдизайна, кроме настолок, а правила, рассчитанные на обработку человеком вручную, не перегружали тогдашнее железо. Но время шло, старые игры стали классикой, подход отцов-основателей — образцом для подражания, вокруг видеоигр возникла новая культура, отдельная от настольно-гиковской...

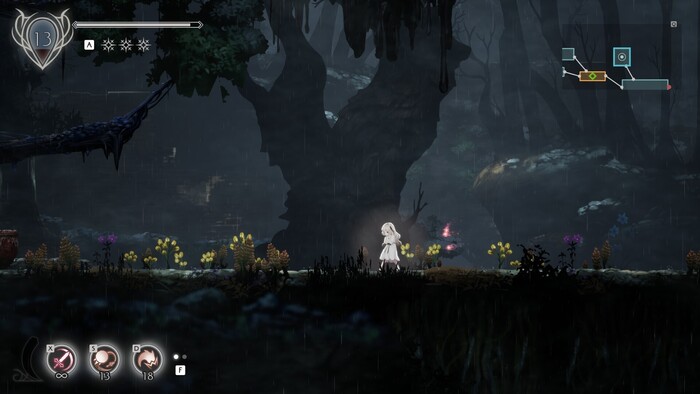

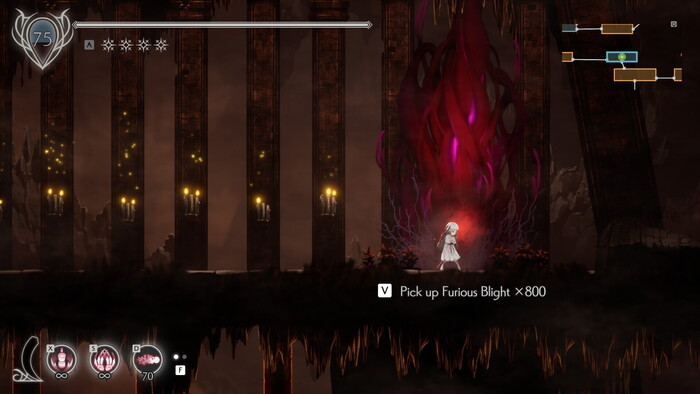

И возникла странная ситуация, в которой многие геймдевы продолжают по инерции воспроизводить те самые условности, пришедшие из додревних времен, напрямую в лоб, в максимально нелепом виде, при этом давно имея техническую возможность спрятать их за куда более правдоподобную визуальную обертку, а то и избавиться от них совсем. Причем явление уже не ограничивается жанрами, произошедшими от настолок: «король жанров» РПГ глубоко пустил корни в видеоигровую культуру, его элементы есть уже почти везде, а с ними и характерные условности.

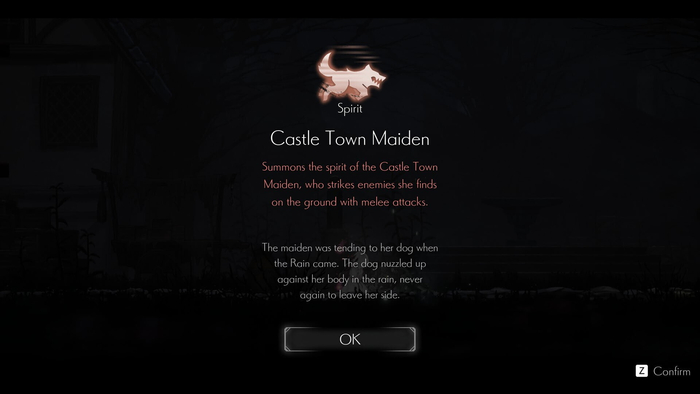

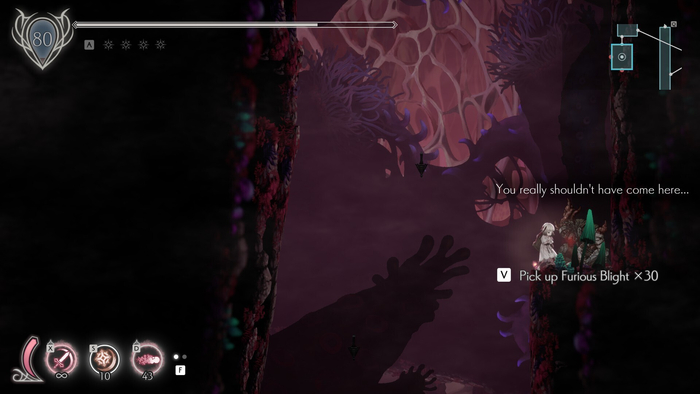

За примерами далеко ходить не нужно. Линейная уровневая система развития персонажа с подсчетом очков опыта и свободным выбором улучшений, пресловутые хитпойнты; урон и его процентные множители; немагические по нарративу способности, работающие в геймплее как магия; горы хлама в инвентарях; заковыривание огромных монстров тычками зубочисткой в пятку; статы, абсурдно несоответствующие сути персонажа или предмета... В 2025 году во многих играх до сих пор можно наблюдать, как персонаж или юнит получает удар мечом или пулю, из него брызжет кровь, но он продолжает действовать как ни в чем ни бывало, пока опустившиеся до нуля хитпойнты не приведут к «critical existence failure». Да чего уж там, в Baldur's Gate 3 персонажи до сих пор получают опыт за тупое убийство мобов, включая некомбатантов. К счастью, многие разработчики все же пришли к схеме выдачи опыта за продвижение по сюжету и выполненные квесты, но, увы, не все.

Кроме условностей, унаследованных у настолок, видеоигры обросли собственными нелепостями, которые касаются, в основном, поведения NPC. Меня, например, каждый раз веселит безумство храбрых бомжей-разбойников, которые нападают на ведьмака или упакованного в латный доспех рыцаря, и дерутся с ним до последнего. А уж игры, в которых враги умеют отступать при неудачном раскладе, можно по пальцам пересчитать.

Иронично, что в части восприятия таких условностей, например, настольные ролевые игры уже ушли вперед по сравнению с компьютерными. Почти каждая книга правил напоминает, что игромех — это абстракции, которые не надо воспринимать буквально; что, скажем, атака в ближнем бою — это не буквальный один удар, а серия действий и взаимных движений персонажей. Многие системы предлагают нарративно обосновывать приобретенные или улучшенные навыки, и почти все призывают мастера выдавать опыт по итогам сессии, а не за конкретных убитых врагов.

При этом видеоигровые условности — вещь настолько самодовлеющая, что иные разработчики наваливают их с горкой даже в адаптации настолок, где таких нелепиц изначально не было. Rogue Trader, например, сделан на основе одноменной НРИ по Вахе, но геймдизайнеры из Fantasy Flight Games от многих решений «Совокотиков» покрутили бы пальцем у виска. Ситуация, в которой условный гопник из второго акта имеет больше хитов, чем космодесантник Хаоса из первого, или «высокоуровневый» автоган, вдвое превосходящий по урону тяжелый болтер, в настольной «Роге» просто невозможны, а в компьютерной — вполне себе.

Мешает ли это погружению в мир игры, той самой иммерсии? Зависит от человека, но в своем случае отвечу: да, причем куда сильнее, чем на столе. Здесь можно провести параллель: компьютерные и настольные игры в этом плане относятся друг к другу примерно как литература и кинематограф.

Настолки в качестве «движка визуализации» используют мастерство слова и человеческое воображение, которые легко дорисовывают вокруг абстракций недостающие детали; подавление недоверия включается легко и непринуждённо. Видеоигры же, как и кино, это визуальный вид искусства, в них «додумать» недостающие детали сложнее, а потому порог терпимости к абстракциям и условностям для вовлечения, по идее, должен быть гораздо ниже.

Но игроки тогда, на заре индустрии, привыкли: лучше все равно ничего не было. А потом из них выросло новое поколение разработчиков, которые уже воспринимали эти условности как должное, а то и как плечи гигантов, на которых они стоят. Порой кажется, что сложившиеся вокруг условностей каноны жанров нешуточно ограничивают полет мысли геймдизайнеров, мешая им представить, что, вообще-то, уже можно делать и по-другому. Так абстракции и костыли, появившиеся от крайней ограниченности ресурсов, стали настоящей скрепой геймерской культуры. Игровые условности не то, что просто воспроизводятся, а, за неимением лучшего слова, фетишизируются, проникая и в неигровые медиумы. Когда-то механики настольных ролевых игр создавались, чтобы сыграть во что-то похожее на классические фэнтезийные романы; в наше же время пишутся фэнтезийные романы о прохождении несуществующих игр (ЛитРПГ), а то и прямо о мирах, целиком построенных на игровых условностях (РеалРПГ, сеттинги с «системой», etc).

Феномен кажется тем более странным на фоне того, что не все разработчики принимают видеоигровые несуразности как должное: многие стараются спрятать их за более убедительными «иллюзиями правдоподобности» или избавиться от них совсем.

Хорошим примером будет, например, серия Company of Heroes. CoH — далеко не варгеймы и не военные симуляторы, но обычные условности жанра RTS они все же стараются прятать за фасадом реализма и кинематографичности. Юниты не рождаются из ничего внутри зданий, а приходят как подкрепления из-за края карты, прореженные отряды пополняются из грузовиков и БТРов, а в перестрелке пуля не попадет в пехотинца, пока его хитпойнты не опустятся до нуля.

Немалых успехов на поприще борьбы с нелепыми игровыми условностями достигла студия Warhorse, создатели двух частей Kingdom Come Deliverance. Несмотря на то, что это РПГ с системой и статами, в игре классные боевые механики: в их рамках, например, нужно реально бить мимо доспеха, чтобы ранить противника. NPC здесь не стесняются убегать или молить о пощаде, если дела идут плохо, а за убийства и грабежи всех подряд ради опыта и лута игрока могут настигнуть реалистичные последствия. Да и прокачка навыков практикой, а не абстрактной экспой, конечно, была уже в Скайриме, но в KCD2 доведена, по-моему, почти до совершенства.

Тем обиднее наблюдать, как разработчики, отлично справлявшиеся с маскировкой игровых условностей, отказываются от этого, делая шаги назад. В серии Total War до Shogun 2 включительно исход столкновения двух солдатиков определялся их статами и бросками кубиков, но игрок этого не видел: ему показывали красивые анимации поединков, исход которых заранее знала только сама игра. Начиная с Rome 2 разработчики из Creative Assembly ушли от этой практики, заставив солдат однообразно колотить друг друга, как в большинстве других RTS, а с подсерии Warhammer и вовсе ввели видимые полоски хитпойнтов. Sic transit gloria mundi.

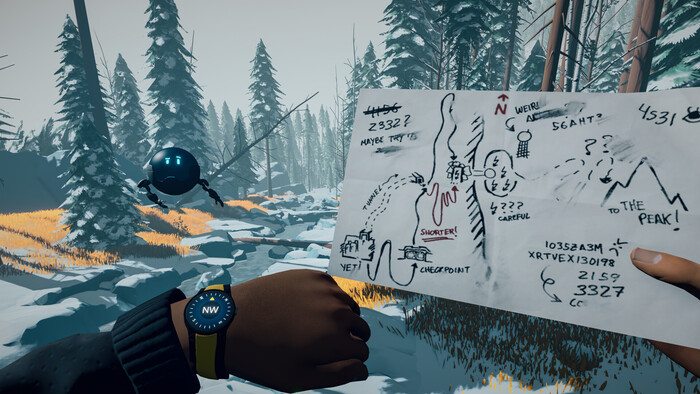

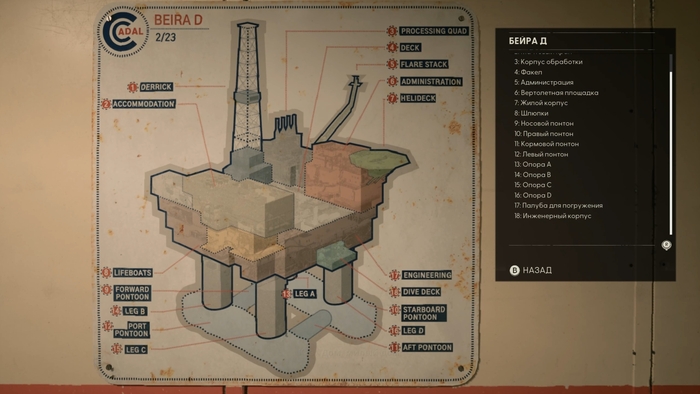

Получается, что в геймдеве складываются два подхода: один, иммерсивный, стремится к максимальному подавлению недоверия игрока и погружению его в игровой мир, а другой (назову его «аркадным») на жанровые условности, напротив, опирается, полагаясь на воображение игрока. Я могу ошибаться, но, по ощущениям, второй однозначно преобладает в индустрии. Причин тому полно. С одной стороны, с чисто философской точки зрения все же не каждая игра обязана быть иммерсивной; с другой — маскировка игровых условностей или отказ от них требуют дополнительных усилий и ресурсов, которые не каждая команда может себе позволить. Наконец, это может быть сознательным решением: скажем, авторы посчитали, что для типовых в выбранном жанре механик им достаточно символа действия, а сама игра про другое, и они лучше сконцентрируют усилия на сюжете или более важных особенностях геймплея. Некоторые тайтлы (не буду показывать пальцем), например, особо и не скрывают, что требуют от аудитории «отыгрыша в голове» для получения аутентичного опыта.

Чуть выше я сравнивал настольные игры с компьютерными по аналогии с литературой и кинематографом. Схожим образом иммерсивный и аркадный подходы можно сравнить с кино и театром; аналогия выходит на удивление меткая в деталях, от ресурсов на реализацию замысла до расставляемых акцентов.

Безусловно, оба подхода имеют право на существование, но интересно, какой ближе вам, котогики? Какой вы бы предпочли видеть основным вектором развития геймдева?

Я сам по жизни в очень разные видеоигры играю и разные тайтлы люблю, но мои симпатии однозначно с иммерсивностью: такого подхода в играх я хотел бы видеть больше. Видеоигра — визуальный вид искусства, и, на мой взгляд, в идеале происходящее на экране не должно выглядеть странно хотя бы в рамках показанного мира. В такое просто приятнее играть, потому что больше верится. Ну и я в другой заметке уже говорил о том, что искусству вредит сильный отрыв от реальности и окукливание в сложившихся канонах: это не только сюжетов касается, по-моему, но и геймплея. И да: массовая культура, и игры в том числе, влияют на умы и формирует у людей картину мира по крайней мере в той части, которой они не касаются в повседневной жизни: хотелось бы, чтобы она не сильно отличалась от действительности.

🎮 🎲 Также читайте нас на других ресурсах:

Мы всегда рады новым авторам. Если хотите предложить статью на CatGeek или заинтересованы в сотрудничестве — пишите сюда или сюда.

Подписывайся на нас, чтобы не пропустить новые интересные посты :)