Если вы живёте не на планете Сатурн, то непременно знакомы с такой штукой, как простой карандаш. И очень может быть, что на боку вашего простого карандаша красуется надпись золотыми буквами «KOH-I-NOOR». А знаете ли вы, что означает это слово?

– Пф!.. Конечно, знаю! Название фирмы.

Ну да, «Кохинур Хардмут» – это название чешской фирмы. Но в словаре чешского языка вы слова «кохинур» не найдёте. Нет этого слова ни в английском, ни в немецком языках...

Слово это из языка фарси, то есть из персидского! Говорят на фарси в основном в Иране (а вовсе не «на иранском», как можно подумать). «Кух» – значит «гора». «Кух бе кух немиресад, вали адам бе адам миресад» – «гора к горе не придёт, а человек к человеку придёт», есть такая старинная персидская поговорка. Слово «нур» – тоже персидское, и означает оно «свет». А в целом «кух-и-нур» переводится как «гора света».

– Так. Стоп. Я бы ещё понял, если бы так назвала свою продукцию фирма по производству карманных фонариков. Но при чём тут простой карандаш?

– Да, история эта довольно долгая... Разобьём её на две части.

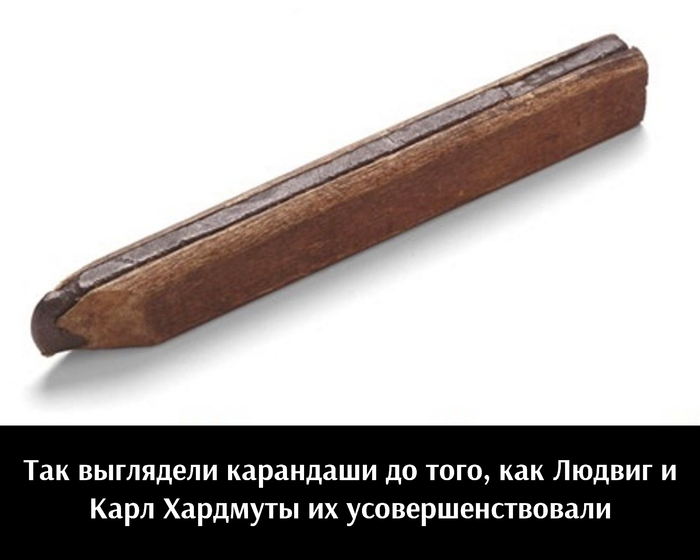

Простой карандаш – это карандаш графитный. А что такое графит из карандашного стержня? Графит, он же «карбидное железо», он же «чёрный свинец» (вот почему в старинных книгах можно встретить выражение «свинцовый карандаш») – это обыкновенный углерод. «Свинцовые карандаши» изобрели и начали производить в 1790 году.

А через семь лет, в 1797 году, учёные сделали удивительное открытие. Они неопровержимо доказали, что алмаз (он же бриллиант) и «чёрный свинец» (он же графит) – это один и тот же химический элемент! Это была сенсация. Многие даже в наше время это плохо понимают. «То есть как?! Ярко сияющий, играющий светом алмаз и стержень простого карандаша – одно и то же?!»

Кстати, внесём ясность. Многие девочки (а иногда мальчики тоже) начинают спорить – чем отличаются алмазы от бриллиантов? Всё очень просто: бриллиант – это огранённый алмаз, то есть алмаз, которому люди придали для усиления световой игры определённую форму (огранку). А алмаз – это просто сам камень, горная порода. Так что любой бриллиант – это обязательно алмаз. Но далеко не всякий алмаз – бриллиант. Алмаз может быть и «техническим», то есть совсем не сверкающим и не крупным. Тем не менее, алмазом от этого он быть не перестаёт.

Итак, в далёком 1790 году предприниматель Йозеф Хардмут изобретает простой карандаш на основе смеси из графитового порошка и глины. До этого карандаши делали из природного кристаллического графита, который бережно вклеивали между деревянных планочек. Стоили такие карандаши очень дорого. Графитные карандаши Хардмута были одновременно качественными и доступными по цене, поэтому очень быстро завоевали популярность. Сыновья изобретателя, Карл и Людвиг, сумели создать простые карандаши с последовательно увеличивающейся твёрдостью – от самых мягких до самых твёрдых.

В 1855 году в Париже состоялась вторая Всемирная выставка промышленности, сельского хозяйства и изящных искусств. Все страны-участницы прислали новейшие изобретения, лучшие достижения науки и техники. Само собой, выставку посетило множество знаменитостей. Одной из «звёзд» была британская королева Виктория. Это была сенсация мирового масштаба – ведь Франция и Великобритания были давнишними врагами, и впервые более чем за 400 лет (!!!) английская королева посещала столицу Франции. Королева Виктория была большой любительницей рисования и живописи, до сих пор сохранились написанные ею портреты своих детей.

Когда в павильоне Австрийской империи (а Чехия тогда входила в состав Австрии) королева познакомилась с карандашами братьев Хардмут и попробовала рисовать ими, то была в полном восхищении. Зная о том, что графитовые карандаши делаются из того же самого углерода, что и алмазы, она предложила назвать карандаши Хардмутов именем своего самого любимого бриллианта. Так что «Кохинур», то есть «гора света» – это знаменитый бриллиант, один из самых известных драгоценных камней в мире.

Бриллиант «Кохинур» обладает удивительной судьбой. За всю свою многовековую историю он ни разу не продавался за деньги! Его отбирали силой, выманивали хитростью, заставляли «отдать добровольно» под пытками – но никогда не продавали и не покупали.

Ещё в самом начале XIV века, в 1304 году, делийский султан Алладин обманом отобрал этот камень у малавского раджи.

В 1526 году при штурме Агры камень захватил Хумаюн, сын кабульского султана Бабура. Шах Джахан, праправнук Бабура, строитель знаменитого Тадж-Махала, вставил этот алмаз в драгоценный «Павлиний трон». Однако в 1658 году принц Ауранг-Зеб заточил шаха Джахана (собственного папу, между прочим!) в тюрьме-сокровищнице, где тот, по преданию, умер от голода.

В 1739 году в Индию вторглись персы под предводительством Надир-шаха. Персам досталась немыслимо богатая добыча, золото и драгоценности, но легендарного алмаза нигде не было. Одна из младших жён побеждённого шаха Мухаммеда рассказала Надир-шаху о том, что Мухаммед прячет алмаз в своём тюрбане. Тогда Надир-шах предложил Мухаммеду на пиру «обменяться шапками в знак дружбы». Этот обычай на Востоке в те годы считался священным, отказать было невозможно. Заполучив камень, Надир-шах восхищённо воскликнул: «Да это же целая гора света!» Так появилось название «Гора света», то есть «Кохинур».

Надир-шах был убит в 1747 году. Алмаз оказывается в Кандагаре, где становится главным сокровищем афганских правителей. Но и здесь камень продолжает свою кровавую работу – принц Заман-мирза и эмир Шуджа аль-Мульк подверглись пыткам и были ослеплены, но так и не выдали секрета, где спрятан «Кохинур»; из-за этого же алмаза махараджа Пенджаба Ранджит Сингх пытал жену слепого Шуджи, пока она не отдала ему камень.

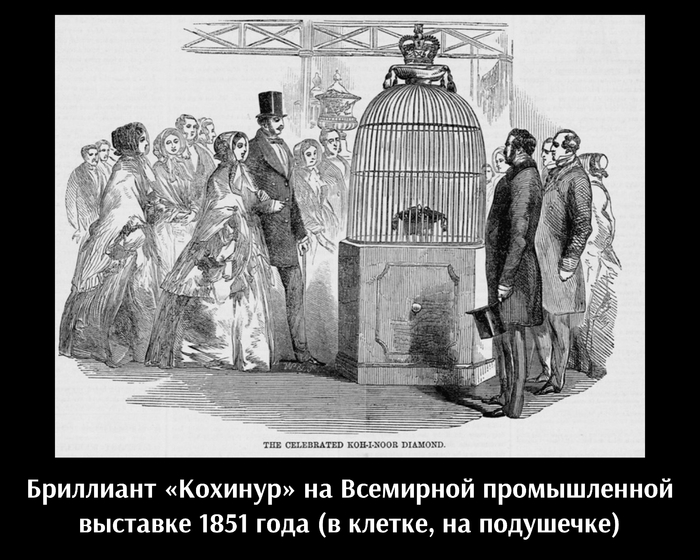

После смерти Ранджита Сингха алмаз переходит в руки англичан и отправляется на корабле в Великобританию. Королева Виктория была просто в восторге от «Кохинура». Наследник Ранджита, Далип Сингх, которому тогда было всего 15 лет, подписал договор, в котором «добровольно, искренне и от всей души дарил» алмаз Виктории. Королева назначила Далипу щедрое денежное содержание – которое, впрочем, едва ли составляло тысячную долю процента от стоимости самого алмаза...

Кстати, в 1850 году, когда алмаз попал в руки англичан, он был намного крупнее, чем сейчас! В длину он был 4,1 сантиметра, весил 191 карат, то есть 38 грамм, а огранён был по средневековой моде, так называемой «двойной индийской розой». Королева Виктория и её муж, принц Альберт, решили, что алмаз «недостаточно красивый», а потому надо переогранить камень по европейской моде. Из Амстердама приглашают известнейшего ювелира Леви Вениамина Форзангера. Само собой, многие были искренне возмущены настолько варварским обращением с бесценным историческим камнем, которому к тому моменту уже исполнилось больше полутысячи лет! Но что делать? «Её величество соблаговолили!»...

В конце концов «Кохинур» уже в «цивилизованной европейской» огранке был вставлен в корону королевы Марии, одну из главных драгоценностей Британской империи. Там он находится и поныне. Ну а мы с вами – всякий раз, когда открываем альбом для рисования и достаём простой карандаш – можем вспомнить о долгой, древней и кровавой, а местами постыдной и глупой истории индийского алмаза с персидским именем «Кохинур», именем, которое по прихоти английской королевы перешло к чешским простым карандашам... Удивительно, не правда ли?

Эта статья была в «Лучике».

Наш Telegram канал здесь.