Лига грамотности

Паштет, пирог и сорок семь сорок

Удивительные археологические открытия, рассказывающие о жизни людей в далёкие времена, поджидают нас не только под землёй. Иногда открытие можно сделать и… с помощью детской книжки!

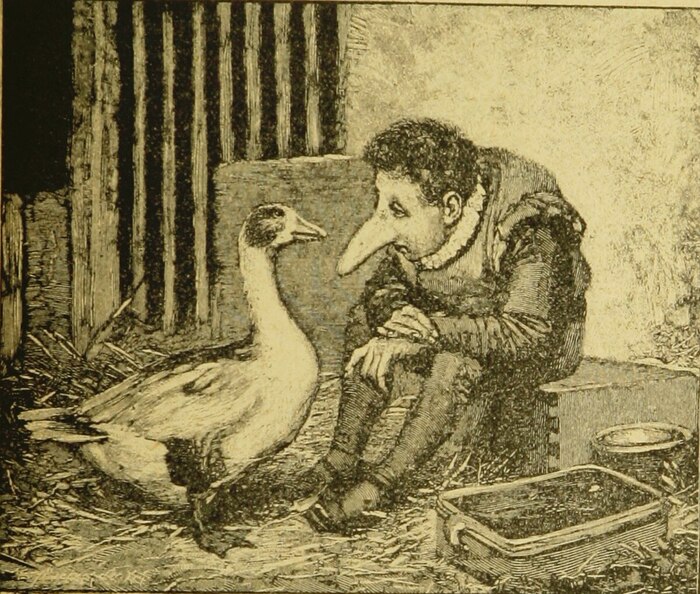

Откроем сказку Вильгельма Гауффа «Карлик Нос» в переводе М. Салье.

Коварный Князь, чтобы погубить главного героя, предлагает ему испечь Пирог Королевы – «самый вкусный пирог на свете». А теперь откроем ту же самую сказку, но уже в переводе Н. Полевого. Хм... Чтобы погубить главного героя, Князь предлагает ему зажарить Паштет Сузерен – «король всех паштетов». Так что всё-таки должен был приготовить Карлик Нос – паштет или пирог?

В тексте Гауффа – «Pastete Souzeraine», то есть «Паштет Сузерен». Почему же у М. Салье он превратился в «пирог»?

Возьмём с полки другую интересную книжку – рыцарский роман «Айвенго» Вальтера Скотта в переводе Е. Бекетовой. Найдём главу, в которой загадочный Чёрный Рыцарь ночует у «святого отшельника», монаха Тука. «Из глубины темного сундука, стоявшего внутри чулана, отшельник вытащил громадный запечённый в оловянном блюде пирог». Пирог, запечённый в блюде? Снова странности. А что же в английском тексте? А там – вовсе не «пирог», а «large pasty», «громадный паштет»!

Если бы такое повстречалось только в одной книжке, можно было бы махнуть рукой, дескать, «это всё вольности переводчиков». Однако «паштет» упорно превращается в русском переводе в «пирог» у разных авторов! В чём же дело?

В современном русском языке «паштетом» называют холодную закуску – консервированный фарш из мяса или рыбы. Её обычно намазывают на бутерброды, верно? С этой точки зрения и просьба Князя приготовить паштет в качестве главного блюда к столу, и «громадный паштет» монаха Тука смотрятся довольно странно.

А всё дело в том, что паштетом в средневековой Европе называли нечто совсем другое, на наш шпротный паштет решительно непохожее!

Вы когда-нибудь слышали шуточную фразу: «Времена были голодные, хлеба не было, поэтому масло мазали прямо на колбасу»? Это ни что иное как свободный перевод одного места из «Записок о Галльской Войне» Юлия Цезаря – книги, написанной больше 2000 лет назад... В одном месте Цезарь писал о том, что дикие германцы питаются мясом, молоком и сыром, а хлеба практически не едят; римские легионеры в походе были вынуждены есть одно мясо, без хлеба, на что постоянно жаловались. Назревающий бунт смогла предотвратить только срочная поставка зерна из Рима.

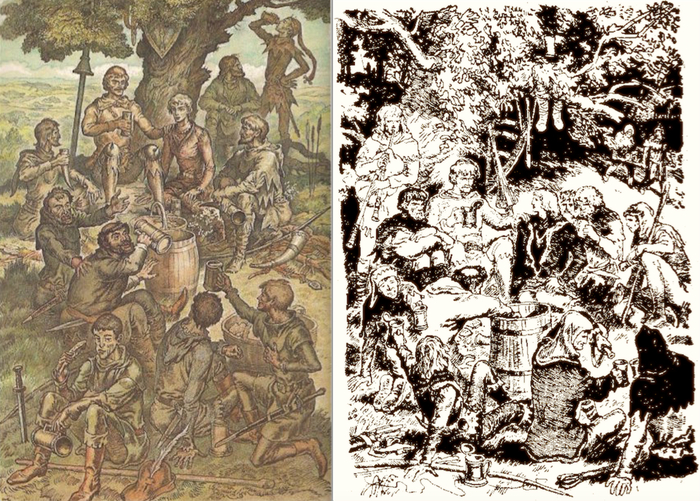

В древнем Риме пироги с разной начинкой были хорошо известны и назывались они словом «pasta», то есть попросту «изделие из теста». Однако во время повсеместного упадка сельского хозяйства в Англии и Франции в раннем средневековье зерно, мука и хлеб оказались в жутком дефиците. Дичи в лесах и рыбы в реках было полным-полно – а вот хлеб был очень дорогим! И тогда средневековые повара придумали готовить... пирог без муки! Однако это блюдо по привычке продолжали называть «pasta», которое превратилось в старофранцузское «paste», а затем и в современное «pâté», то есть «паштет».

Паштеты в средневековой кухне стали очень популярны. Паштет выгоднее жареного мяса – туда можно пускать даже самые мелкие обрезки и внутренности. Паштет можно есть детям и старикам – всем, у кого нет зубов жевать запечённые целиком кабаньи ноги. Наконец, паштет можно готовить из самого «бросового» мяса – в средневековых хрониках упоминаются паштеты из воробьёв, голубей, сорок, синиц и даже ворон!

Кстати, знаменитые лягушки и улитки в французской кухне тоже появились совсем не потому что это вкусно, а от бедности – потому, что ели всё, что можно съесть.

Ловля птиц на паштет, как и рыбная ловля на удочку, считалась детской работой, обычно на неё отряжали мальчиков в возрасте от 5 до 10 лет. Настоящая охота была для мальчишек слишком опасной, а вот ловля птиц вполне могла не дать семье умереть с голоду... Впрочем, если муки хватало, птиц запекали и в «настоящие» пироги. Вспомним старинную английскую детскую песенку:

Sing a song of sixpence,

A pocketful of rye;

Four and twenty blackbirds,

Baked in a pie.

Много-много птичек

Запекли в пирог.

Семьдесят синичек,

Сорок семь сорок.

(перевод С.Маршака).

Когда позднее сельское хозяйство пришло в более-менее нормальное состояние, и хлеб снова стал доступен, паштеты не были забыты. Более того, появилась традиция готовить паштеты в хлебной корочке, как пироги – такой паштет назывался «патэ ан крут». Однако сохранилась и традиция запекать паштеты в открытой посуде – «патэ ан террин». Именно в таком виде паштеты (в том числе знаменитый французский «фуа гра») сохранились в западной Европе и по сей день.

А что же восточная Европа? В восточной Европе дефицита зерна и хлеба особо никогда не было, там как раз «пирог ни с чем» был более распространён, чем «начинка без пирога». Поэтому в Польше и затем в России паштет превратился в ту самую «намазку» из мясных отходов, которую в качестве самостоятельного блюда вообще не едят. В русском меню XVI века паштет пренебрежительно упоминается, как «потрох гусиный».

Как раз затем, чтобы не вдаваться в такие вот исторические и кулинарные подробности, переводчики и переделывали «паштет» в «пирог».

Это была статья из журнала «Лучик»

Ответ на пост «Телеграм»2

Во Имя Императора!

Вот сидит где-то в тёмном углу, в окружении своей драгоценной коллекции розовых резиновых членов, один особенно надутый Грамматический Проповедник и, надув пухленькие щёчки, вещает: Телеграм пишется с одной м, а не с двумя. Повторяйте за мной! Запомните! Выучите! О, невежественные и отсталые рабы алфавита!

Словно кто-то прямо по сто раз в день пишет Телеграмм и этим крушит Вселенную двойной согласной.

Спасибо тебе, Великий Страж Буквы М, мы бы без тебя и не догадались, что у слов есть орфография.

Мир бы пал, Империум бы рухнул, а демоны Хаоса вылезли бы из дыр орфографического варпа, если бы ты не встал на их пути с этим великим откровением.

В следующий раз, когда захочешь спасти нас от удвоенной м - лучше спаси свой мозг от пустословия.

Или сделай что-нибудь полезное. Хотя бы раз в жизни.

Император даёт Слово.

А такие проповедники — лишь пыль на пергаменте.

Сиверус Грим, Ordo Malleus

Наш язык в эпоху перемен

Когда окружающая действительность стремительно, и не всегда ко всеобщему удовольствию, меняется, именно язык в силу своей стабильности остается поддержкой и опорой, позволяет сохранять собственную идентичность и культурную преемственность. Поэтому люди реагируют на языковые инновации весьма болезненно.

Легко заметить, что в любой радио- или телепередаче, где говорят о языке или культуре, кто-нибудь обязательно начинает восклицать: "Как мы стали говорить! Зачем столько заимствований? Мы забываем хорошие русские слова, теряем духовность... Скоро вообще не сможем читать Пушкина без перевода!"

То, что язык оказывается переменчивым и пугающе незнакомым, люди нередко воспринимают как утрату последнего прибежища и окончательный крах.

Между тем оснований для таких панических настроений в общем-то нет. Язык - организм очень живой и живучий. Он чрезвычайно чувствителен и восприимчив, но ему не так-то просто что-нибудь навязать. Если новое слово или новое значение слова прижилось, значит, это зачем-то языку нужно: в нашем сознании, в культуре появился новый смысл, новое понятие, для которого недостает словесной оболочки. А если нет потребности в такой оболочке - как новое слово ни насаждай, язык его либо отторгнет, либо переосмыслит и вложит в него то содержание, которое ему нужно. Однако это не означает, что нет смысла вообще говорить о том, правильно ли мы употребляем те или иные слова, выражения.

Вот два примера.

С рекордной скоростью в русском языке распространилось слово пиар, породив такие производные, как пиарщик, пропиарить, отпиарить и т.д. Причем, большая часть людей, употребляющих это слово, не задумывается об исходном значении. Неудивительно, что пиар ассоциируется с чем-то негативным. Самым распространенным определением пиара становится черный. А пиарщика люди обычно представляют себе как циничного пройдоху, готового впарить, всучить кому угодно что угодно.

Источник русского слова пиар – английское PR, то есть Public Relations. Словосочетание переводится как "связи с общественностью".

Перевод этот возник давно, еще в советское время, и закрепился. Пока мы слышали это сочетание только в западных фильмах, нам было не так уж важно, чем занимается менеджер по связям с общественностью и с какой общественностью он, собственно, связывается. Но в новую эпоху такие менеджеры появились и у нас.

И словосочетание связи с общественностью приобрело совершенно иную окраску.

На самом деле пиар означает планируемые усилия, направленные на поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и обществом, то есть создание положительного образа той или иной компании в сознании людей. В том же, что стоит за нашим словом пиар, нет ни продолжительных усилий, ни доброжелательных отношений - дикий российский капитализм подкорректировал смысл.

Другой пример дают метаморфозы, которые претерпело слово амбиции. До недавнего времени амбициозным называли человека с завышенной самооценкой и безосновательными притязаниями. Так толковали и словари: амбиция - "обостренное самолюбие, чрезмерное самомнение". Вот типичный пример соответствующего словоупотребления: "Вам не мешало бы уразуметь, что наглый вид - примитивная форма вашего жалкого самоутверждения, пустая амбиция юнцов, уставших от собственной неполноценности" (Л. Зорин. Трезвенник).

Примечательно, что в русском языке чуть ли не все слова, указывающие на высокую оценку человеком собственной персоны, окрашены отрицательно: самомнение, апломб, гонор, чванство, спесь, самонадеянность, самоуверенность. Список можно продолжить.

Это язык так отражает укорененное в русской культуре представление о том, что гордому человеку следует смиряться. Причем на самом-то деле мы понимаем: бывает, что человек трезво оценивает свои силы, готов справиться с задачей и говорит об этом без пустого жеманства, и это хорошо. Однако употребить применительно к такому случаю слово самоуверенность невозможно даже с уточнением в хорошем смысле. Слово нужно разложить на составляющие и переставить в другом порядке, получится: уверенность в себе. Иначе негативную оценку не изгнать.

Правда, например, Достоевский использовал слово амбиция просто в смысле "самолюбие", например: "Моя репутация, амбиция - все потеряно! Я погиб, и вы погибли, маточка, и вы, вместе со мной, безвозвратно погибли! Это я, я вас в погибель ввел! Меня гонят, маточка, презирают, на смех подымают, а хозяйка просто меня бранить стала; кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня, ниже щепки поставила" (Ф. Достоевский. Бедные люди).

Но гораздо более типично всегда было все же представление об амбициях непомерных и неправомерных: "На грош амуниции, на рубль амбиции! Уходи, не проедайся! Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк" (В. Гиляровский. Москва и москвичи).

А в советское время тем более трудно было употребить слово амбиция вне отрицательного контекста.

И вот все изменилось. Появилось поколение успешных и амбициозных молодых людей, которые отвечают на вызовы жизни - делают карьеру. И ничего в этом плохого язык уже почти не видит. Слово амбиция приобрело иную, скорее положительную окраску.

Я, например, воспринимаю амбициозность, как поведение человека, понимающего свою значимость, базирующуюся на несомненных достоинствах (знаниях, способностях, опыте, пользе его работы для окружающих и т.п.) в отличие от спесивости, где самомнение (обычно крайне завышенное) не базируется ни на чём.

Ответ на пост «Россия»3

Ну, во-первых, сравнить культурное значение Византии, в том числе и значение её языка и заимствований из него в русском, с культурным значением Америки, родины кринжа... Ну, позволю себе никак не комментировать это. Идиотам не понять, а адекватным и без моих слов всё ясно😌

Во-вторых, проблема упомянутых новых слов не в том, что они иностранные, а в том, что они НОВЫЕ. Какого чёрта я должен относиться к слову "стыд", которое знает любой россиянин и куча иностранцев, для которых русский язык не является родным, также, как отношусь к слову "кринж", которое знакомо от силы половине России?.. Оно ХУЖЕ выполняет главную функцию языка: хуже передаёт информацию, ибо его тупо знает куда меньше людей. Если лет через 50 ваш кринж ещё будут помнить, если он пройдёт проверку временем – ну, значит, не такой уж он и кринж, похоже, а, наоборот, действительно нужен в русском языке. Тогда, может, я и начну его употреблять.

Ответ на пост «Телеграм»2

Про новое слово заморское «Телеграмъ», что для депешъ спѣшныхъ употребляютъ, велѣно отнынѣ и впредь писать слово сіе съ единою литерою «м». Вотъ такъ: Телеграмъ.

Аще кто по неразумѣнію или упрямству своему напишетъ съ двумя «мм», яко «Телеграммъ», таковыхъ считать за невѣждъ и грамотѣ не обученныхъ. Понеже и сами агличане, кои сію премудрость выдумали, пишутъ съ единою литерою «m» латинской: Telegram. Запомнить сіе правило крѣпко, дабы впредь ошибокъ не чинить.

Повторяемъ для тѣхъ, кто тугъ на ухо и слабъ въ памяти: слово «Телеграмъ» пишется съ одною «м», а не съ двумя. И по-аглицки равно тако же: Telegram.

Алиса сошла с ума? Или восстание роботов?

Телеграм2

Телеграм пишется с одной буквой "м". Вот так: Телеграм. С двумя "м" (Телеграмм) не надо писать, это ошибка. По-английски тоже пишется с одной "m": Telegram. Запомнили, да, как писать? Телеграм либо Telegram. Теперь повторим для лучшего запоминания. Телеграм пишется не с двумя "м", а с одной. Вот так: Телеграм. И по-английски точно так же, с одной "m": Telegram.