Лига историков

История Византии: Римское право, Юстинианова чума, восстание Ника

Спасибо @user7682277 за донат, отправленный в поддержку моего блога!

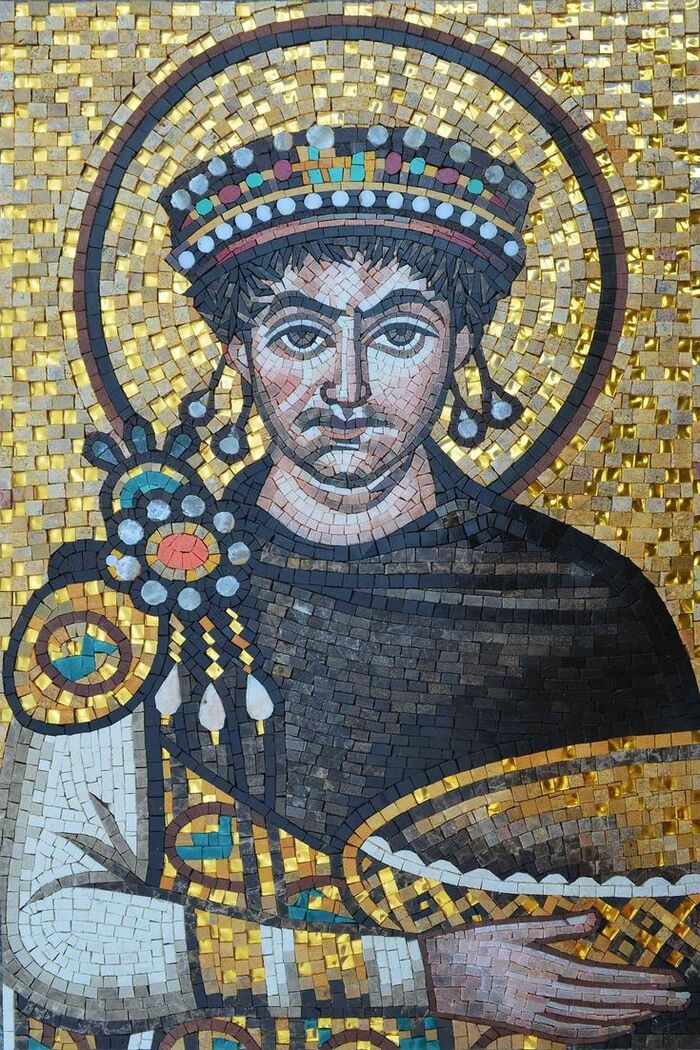

1 августа 527 года скончался император Восточной Римской империи Юстин I. Причиной его смерти стала загноившаяся рана на ноге, которая, по всей видимости, привела к заражению крови. За несколько месяцев до этого все вокруг, включая самого Юстина, понимали, что конец императора близок, а поэтому нужно было срочно решить вопрос с наследником. В конце концов, Сенат уговорил Юстина назначить соправителем своего племянника Юстиниана, которому и перешла власть в империи после кончины Августа. Вместе с Юстинианом на престол взошла его жена Феодора - женщина с крайне сомнительной репутацией.

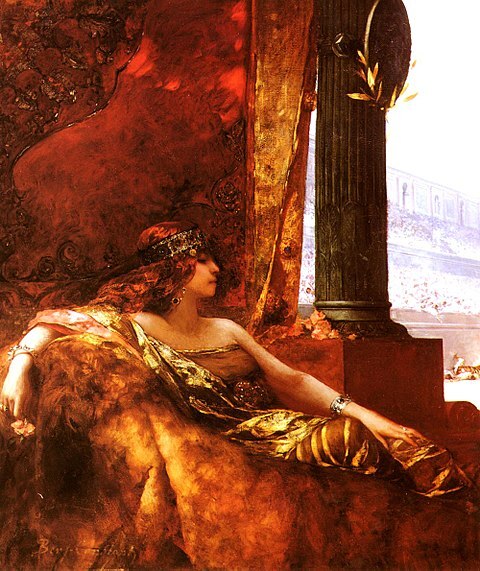

Феодора происходила из небогатой семьи. Ее отец работал дрессировщиком медведей в константинопольском цирке, а мать была актрисой, так что немудрено, что и сама Феодора уже возрасте 7 лет стала принимать участие в цирковых представлениях. Однако по словам византийского хрониста Прокопия, арена цирка служила будущей императрице лишь рекламной площадкой для продажи куда более прибыльных услуг. Он прямо обвинял Феодору в занятии проституцией с малых лет и сообщал, что во время представлений она искусно танцевала непристойные танцы (во время одного такого представления дрессированные гуси вытаскивали зерна ячменя из-под узкой полоски ткани, прикрывающей ее интимные места), что позволило ей стать куртизанкой, ублажавшей развратных имперских чиновников. Примерно подобным образом с ней познакомился и сам Юстиниан. Также современник Феодоры Иоанн Эфесский в своём сочинении «Жития восточных святых» назвал её «Феодорой из борделя». Трудно сказать, были ли правдивы все эти слухи, но они точно никак не повлияли на головокружительную карьеру византийской императрицы.

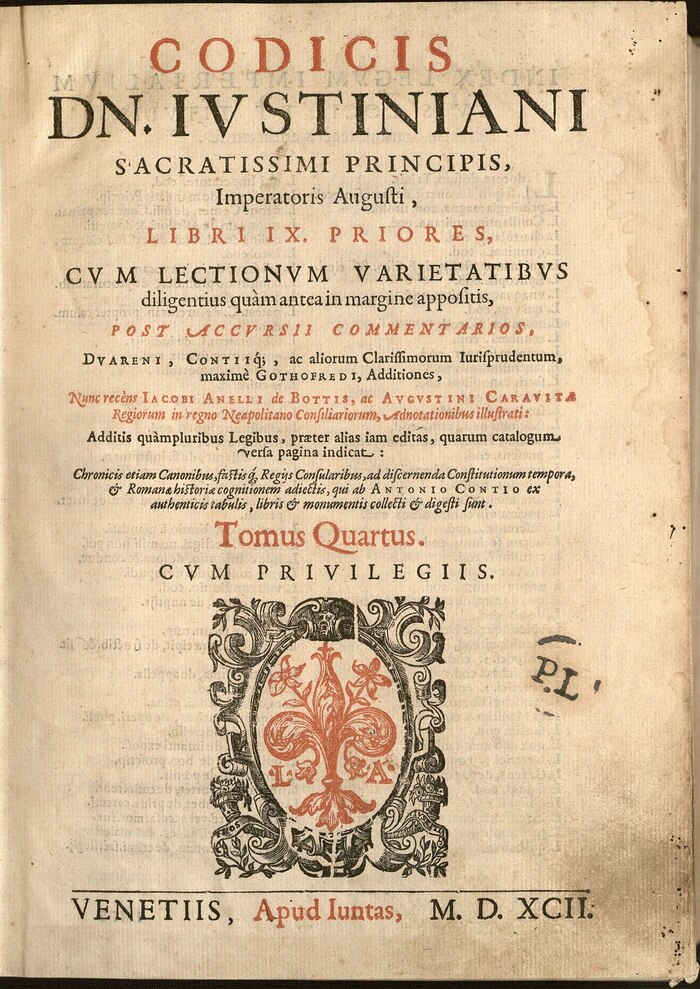

Став полноправным правителем, Юстиниан запустил грандиозную правовую реформу в своей империи. В одном из посланий своей знати он писал: «Величие империи должно быть не только прославлено силой оружия, но и вооружено законами, чтобы надлежащим образом управлять как в мирные времена, так и во время войны». Император создал специальную комиссию, которая скомпилировала все известные законы со времен Октавиана Августа, правившего в I веке до н.э, в единый свод римского права, вошедший в историю как Кодекс Юстиниана. Свод состоял из 12 томов и охватывал все аспекты гражданского, церковного, уголовного и публичного права. Также император приказал создать "Институции" - учебник-справочник по изданным законам, который должны были изучать все студенты юридических школ Византии, что позволило бы передать образ правовой мысли Юстиниана будущим поколениям. Кодекс Юстиниана оказал огромное влияние на развитие европейского права. Именно его изучали студенты первых университетов, открытых в 12 веке в Болонье, Париже и Оксфорде. По его подобию был написан Кодекс Наполеона, по которому была проведена великая реформа жизни французского общества в 1804 году. Да и современные правовые государства живут по законам, чьи прообразы заложил Юстиниан в далеком 529 году.

Также, будучи убежденным христианином, император вел безжалостную борьбу с безнравственностью и распущенностью. Особенно беспощадно Юстиниан карал людей, уличенных в содомии и педофилии. В 528 году состоялся суд над несколькими епископами, обвиненными в мужеложстве. По его решению одного священника после жестоких пыток изгнали из Константинополя, а другому отсекли член, после чего его уже покалеченного на носилках пронесли по городу. Простым горожанам, уличенных в педерастии, вставляли в пенис острые соломинки и подвергали их публичным унижениям на форуме.

Пытаясь привести все население своей империи в христианство, Юстиниан запретил язычникам учить студентов и преподавать труды не христианских философов и ученых в своей империи. Это привело к настоящей утечке мозгов из Византии в Персию и очень поспособствовало в будущем бурному развитию наук в арабских странах, в то время как Европа на многие века впала в религиозное забвение. Во многом из-за такого необдуманного решения Юстиниана шею Средневековья крепко охватил ярлык "Темные века".

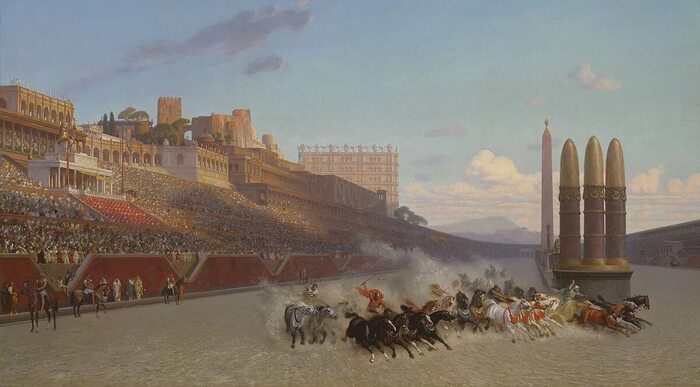

В 532 году правление Юстиниана подверглось первому серьезному испытанию. В VI веке самым популярным видом массовых развлечений в Константинополе были гонки на колесницах, которые проходили на огромном U-образном ипподроме. Византийская Формула 1 привлекала на трибуны тысячи зрителей, которые, подобно нынешним футбольным фанатам, объединялись в группировки. В византийской столице их было четыре: Зеленые, Синие, Красные и Белые. Самыми крупными из них были Зеленые и Синие. Члены этих фракций сидели блоками на Ипподроме и придерживались общих позиций по религиозным и политическим вопросам, рассчитывая, что их коллективный голос сможет повлиять на решения имперской администрации. Юстиниан в молодости был сторонником Синих, однако, став императором, он начал одинаково пренебрежительно относиться ко всем партиям.

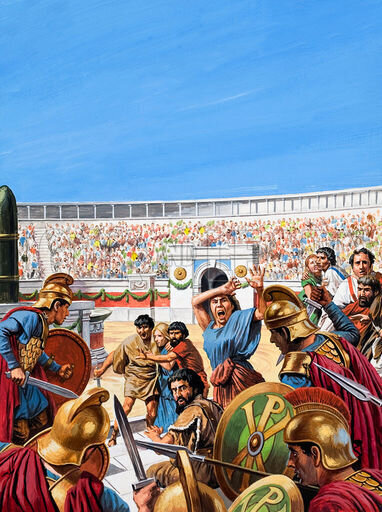

В январе 532 года во время очередного заезда колесниц на трибунах вспыхнула драка между Зелеными и Синими, в результате которой погибло несколько человек. Юстиниан приказал арестовать и повесить главных зачинщиков. Во время казни под приговоренными сломалась виселица, и одному Зеленому и одному Синему удалось бежать и укрыться в ближайшей церкви. Впрочем, имперская стража вскоре их там нашла и вновь арестовала. Пока обвиняемых держали в тюрьме в ожидании новой казни, их сторонники из фракций Зеленых и Синих забыли о своей вражде и сообща требовали у императора их помилования, однако Юстиниан был непреклонен. В результате 13 января после очередных скачек Зеленые и Синие объединились и с криками "Ника"(побеждай) вместе пошли спасать своих братушек из неволи. Константинополь мигом погряз в хаосе. Восставшие поджигали дома и к вечеру освободили своих товарищей, однако к этому моменту в яростном экстазе они припомнили Юстиниану высокие налоги и царящую коррупцию и лишь увеличили свой напор. На следующий день они подожгли ипподром и стали требовать от императора увольнения его приближённых, повинных, по мнению бунтовщиков, во всех бедах в империи. Юстиниан в надеже прекратить мятеж согласился, однако и это не помогло. В течении следующей недели восставшие уничтожили военный отряд, направленный на их подавление, сожгли почти всю центральную часть Константинополя и провозгласили новыми императорами двух племянников бывшего императора, Ипатия и Помпея... Юстиниан уже подумывал отречься от престола и бежать из города, однако его остановила императрица Феодора, сказав мужу: «Тому, кто однажды царствовал быть беглецом, невыносимо» и добавила, что не хотела бы «дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой». Юстиниан послушался жену и решил действовать. 8 января, когда восставшие собрались на ипподроме для коронации Ипатия, он направил туда свою армию с приказом безжалостно вырезать всех бунтовщиков. В результате резни было убито около 30 000 тысяч человек, и бунт наконец-то был подавлен.

После подавления восстания Юстиниан активно занялся восстановлением сгоревшего центра Константинополя. Первым делом по его приказу начали отстраивать собор Святой Софии, которую и сегодня можно лицезреть в Стамбуле. Правда, в нынешнее время собор представляет уникальную смесь христианской церкви и мечети.

Летом 533 года Юстиан собрал огромное войско из 15 000 воинов и отправил его отвоевывать земли Северной Африки, которые оккупировали германские племена вандалов. Византийская армия с легкостью уничтожила противника и захватила в плен короля вандалов Гелимера. Летом 534 года его провели по Константинополю вместе с 2000 тысячами пленных вандалов, сняли с него королевскую мантию и заставили пасть к ногам Юстиниана. Император пощадил своего коллегу и отправил его на ПМЖ в Малую Азию. После этого византийские войска вторглись в Италию, чтобы вырвать ее из рук остготов. Вскоре они сумели захватить Рим и осадили столицу Равенну, после чего заключили с германцами перемирие, по которому за варварами оставался север Италии, а византийцам отходил юг. Юстиниан не стал пытаться освободить всю Италию, потому что примерно в это же время персидская армия под командованием Хосрова I вторглась Сирию, и византийцем пришлось воевать на два фронта.

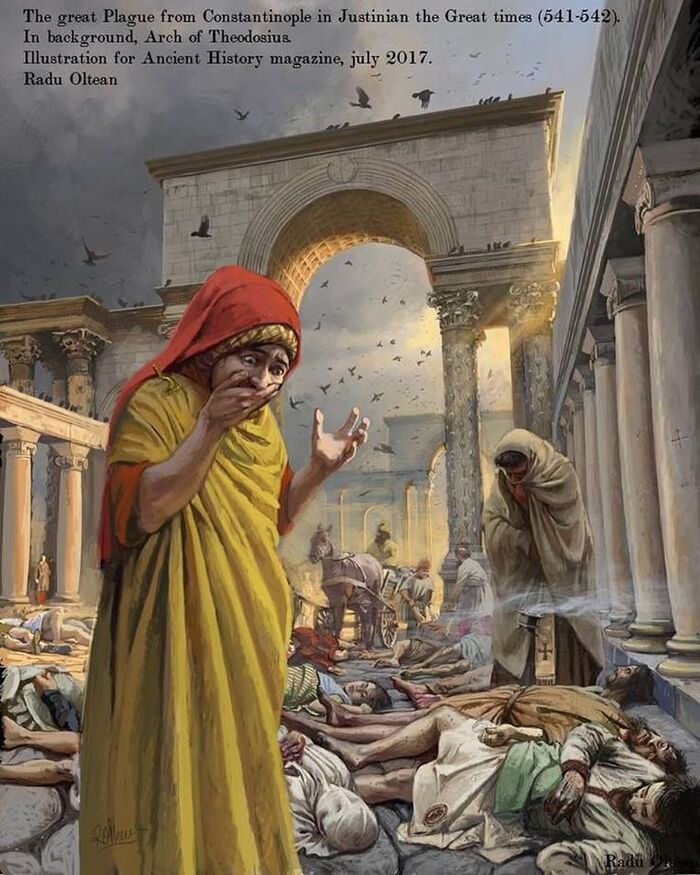

В 541 году на Византию обрушилась чума. Предположительно, болезнь возникла в горах Тянь-Шаня, откуда ее по региону разнесли торговцы. К этому моменту византийцы уже несколько лет страдали от неурожая, вызванного внезапным похолоданием. По всей видимости, в нем были повинны два крупных извержения вулканов в Исландии и в Сальвадоре. Огромное облако вулканического пепла накрыло большую часть планеты, что привело к глобальному похолоданию, которое фактически отменило летний сезон на большей части византийской территории. Жители, спасаясь от голода, были вынуждены кучковаться в городах, что прекрасно способствовало мгновенному распространению смертоносной болезни. В июле 541 года население небольшого городка Пелусий в дельте Нила начало массово гибнуть. Оттуда болезнь вместе с торговыми караванами устремилась в направлении Малой Азии и Северной Африки и в течении двух лет распространилась по всей империи. По словам Иоанна Эфесского, посланного императором крестить язычников в Малую Азию, он попал в царство смерти. В городах, через которые он проезжал, по улицам бродили живые мертвецы - их животы были раздуты, глаза налиты кровью, а изо рта сочился гной. Улицы были забиты гниющими трупами, которые было некому убрать. Всех, кого болезнь обошла стороной, охватил первобытный ужас. Многие люди ходили с привязанными к рукам табличками: «Я такой-то, сын такого-то из такой-то местности. Если я умру во имя Господа и ради милосердия Его, оповестите моих родных, пусть придут похоронить меня...»

Не лучше была ситуация и в Константинополе, где, по словам хрониста Прокопия, умирало около 10 000 человек в день. Не обошла болезнь и Юстиниана, который впал в горячку после укуса блохи. Однако организм императора оказался сильнее вируса, и вскоре он полностью излечился. Вспышки Бубонной чумы мучили Средиземноморье до 749 года и унесли в общей сложности жизни нескольких миллионов (а по самым смелым оценкам несколько десятков миллионов) человек.

В 552 году Византия все-таки окончательно отвоевала Италию у остготов и воздухе повисла перспектива объединения старой Римской империи, однако эти надежды очень скоро разбила новая группа варваров. Лангобарды пересекли Альпы и за 30 следующих лет фактически подчинили большую часть Италии. О воссоединение двух частей Римской империи можно было окончательно забыть.

Юстиниан скончался 14 ноября 565 года. Он остался в истории самым успешным византийским императором, при котором Византия находилась на пике своего могущества. В последующие века византийцы вели непрерывную борьбу сначала с персами, затем с арабами, а потом с крестоносцами, которых они же сами и позвали на помощь в надежде отбить у мусульман потерянные земли. Крестоносная помощь в результате дошла до того, что в результате Четвертого крестового похода в 1204 году латиняне поочередно свергли сразу нескольких византийских императоров и захватили Константинополь ( Падение Константинополя ). Лишь в 1261 году армия никейского императора Михаила Палеолога сумела прогнать крестоносцев из своей бывшей столицы и реставрировать Византийскую империю, которая, впрочем, теперь была лишь тенью самой себя.

В 1299 году на Востоке появилась новая грозная сила - Османская Империя, чьи войска год за годом методично захватывали византийские земли. В результате к 1453 году византийские владения уменьшились до полуострова Пелопонисос (часть Греции), нескольких островов в Эгейском и Мраморном морях и Константинополя, который 6 апреля 1453 года осадила османская армия Мехмеда II. На протяжении 47 дней османы из огромных пушек обстреливали стены византийской столицы и, наконец, 28 мая приступили к решающему штурму. Защитники города отважно сражались с неприятелем, но силы были слишком неравны. Мусульмане ворвались в город, где в последующие дни убили несколько тысяч человек, включая и императора Константина XI.

Мехмед II торжественно вступил в Константинополь и проехал на белом коне по улицам города, любуясь древними строениями, которые он приказал своим людям не разрушать. На этом история Византийской империи, просуществовавшей на свете 1058 лет, была окончена, а Константинополь, один из главных городов христианского мира, перешел во власть мусульман, в чьих руках он остается и по сей день.

Кто победил в советско-финской войне? Зачем СССР напал на Финляндию? История Зимней войны

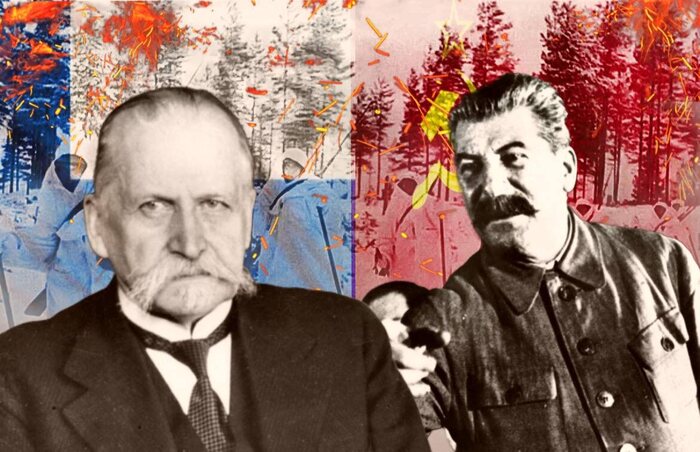

Согласно проведённым опросам в США, среди тех, кто высказывался по поводу советско-финской войны, 99% высказали поддержку финской армии. В Великобритании и Франции организовывались демонстрации в защиту Финляндии. Средства массовой информации существенно влияли на формирование общественного мнения на Западе. В Финляндии были аккредитованы более 300 иностранных журналистов, чьи репортажи о конфликте изображали войну между Финляндией и Советским Союзом как противостояние между абсолютным светом и тьмой.

Причины конфликта.

Правильно ли поступило правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Этот вопрос специально касается Красной Армии.

Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить, безусловно, ибо безопасность есть безопасность нашего Отечества. - Иосиф Сталин

Геополитическая обстановка: Одним из решающих моментов стало желание Советского Союза укрепить свою безопасность на севере. Финляндия, имея общую границу с СССР, рассматривалась как потенциальная угроза, особенно на фоне увеличивающейся нестабильности в Европе. После окончания Гражданской войны в России и установления советской власти, СССР стремился создать буферную зону между собой и Западом.

Идеологический фактор: Идеологические различия между двумя странами также сыграли значительную роль. Финляндия, развивавшаяся как демократическое государство, символизировала западные ценности, противопоставленные коммунистической идеологии. СССР, стремясь распространить свои радикальные идеи, рассматривал Финляндию как часть своей зоны влияния и намеревался ее подчинить.

Требования территориальных уступок:СССР выдвинул Финляндии требования о передаче части территории, включая Карельский перешеек, в обмен на более безопасные границы. Предъявленные Москвой условия стали катализатором конфликта, который в итоге привел к вооруженным столкновениям.

Ход войны.

Советско-финская война началась 30 ноября 1939 года, когда советские войска пересекли границу и начали атаки на финские позиции. Первоначально ожидалось, что война будет быстрой и легкой, однако финские войска оказали упорное сопротивление.

Несмотря на численное превосходство Красной армии, финские войска, известные своей мобильностью и знанием местных условий, смогли организовать эффективную оборону. Используя искусно подготовленные укрепления, такие как Линия Маннергейма, финны оказали серьезное сопротивление советским частям. Сражения, происходившие в зимних условиях, стали настоящим испытанием для обеих сторон — морозы и тяжелые снегопады значительно усложняли ведение боевых действий.

Пожалуйста, поддержите наш Канал на Дзене! Там еще больше интересного контента) Заранее Спасибо) https://dzen.ru/sanscritmusic?tab=articles

Битва при Suomussalmi: Одним из самых известных сражений стало сражение при Suomussalmi, где финские войска окружили и уничтожили значительно большую советскую армию. Это сражение стало символом финского сопротивления.

Советский Союз столкнулся с несколькими значительными трудностями в ходе войны. Недостаточная подготовленность: Многие советские солдаты не были подготовлены к суровым зимним условиям, что привело к высоким потерям от обморожений и болезней. Нехватка зимней одежды и оборудования, а также недостаточная тренировка для борьбы в таких условиях усугубляли ситуацию.

Кроме того, проблемы с логистикой и поставками сыграли важную роль в сложившейся ситуации. Транспортная инфраструктура была серьезно повреждена, и множество маршрутов стали непроходимыми. Это создало трудности с доставкой продовольствия, медикаментов и боеприпасов к войскам, что снизило их боеспособность. Кроме того, внутренняя политическая ситуация также оказала влияние на ход конфликта. Регулярные смены командования, отсутствие единой стратегии и внутренние репрессии часто приводили к нестабильности морального духа солдат.

Основные события сражения на Раатском шоссе разворачивались в начале января 1940 года. Неспеша продвигаясь, советская колонна наткнулась на подвижные группы финских войск и была полностью уничтожена.

Московский мирный договор.

По истечении нескольких месяцев военных действий, 13 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор, который положил конец конфликту.

Финляндия лишалась значительной части своей территории, включая Карельский перешеек и города Выборг и Светогорск, которые отошли к Советскому Союзу. Важным аспектом соглашения стало признание нейтралитета Финляндии, который был закреплен в дальнейшем.

Хотя Московский мирный договор и положил конец активным боевым действиям, последствия конфликта на долгое время отразились на финно-советских отношениях. Многие финны ощущали недовольство по поводу потерь и беспокойство относительно будущего своей страны.

Кто победил?

С точки зрения территориальных приобретений, Советский Союз можно считать победителем, так как он достиг своих целей по изменению границ.

Однако война выявила серьезные проблемы в советской армии, такие как плохая подготовленность к зимним условиям, неэффективность командования и логистические трудности. Финляндия, несмотря на территориальные потери, смогла сохранить свою независимость и продемонстрировала высокий уровень боевого духа и стратегии.

Последствия войны:

Для Финляндии: Война укрепила финский национальный дух и единство. Несмотря на потери, Финляндия смогла избежать полной оккупации и сохранила свою государственность.

Для Советского Союза: Конфликт выявил недостатки в армии и стал уроком для советского командования. Это привело к реформам и улучшениям в подготовке войск перед началом Великой Отечественной войны.

Бабий Яр. Таблетка для памяти1

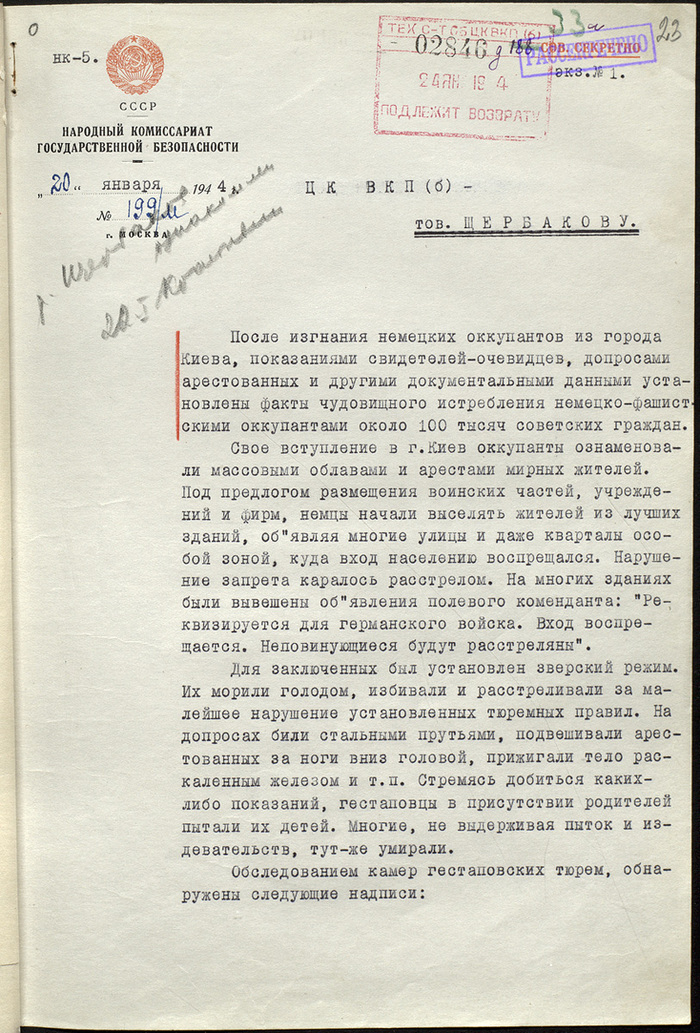

Докладная записка заместителя наркома госбезопасности СССР Б.З. Кобулова секретарю ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову о расследовании нацистских преступлений в г. Киеве, урочище Бабий Яр и Сырецком концлагере в период оккупации

20 января 1944 г.

Российский государственный архив социально-политической истории. Подлинник.

Киев пал 19 сентября 1941 года. На улицах, за неделю до, кто–то уже развесил плакаты: «Жиды, ляхи и москали – наилютейшие враги Украины!».

24 сентября на Крещатике был подорван штаб гитлеровской армии – это начала свою деятельность советская подпольная организация.

Через день взорвали комендатуру, потом гостиницу для господ немецких офицеров...

27 сентября 1941 года по всему городу были развешаны объявления на русском языке, на украинском и немецком:

«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник, 29 сентября 1941 года, к 8 часам утра, на угол Мельниковской и Дохтуровской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч.

Кто из жидов не выполнит это распоряжение и будет найден в другом месте, будет расстрелян».

Одновременно через дворников распространялась дезинформация о намерении якобы просто провести перепись и переселение евреев. Но их всех ждал Бабий Яр.

Бабий Яр – урочище на северо–западе Киева, овраг длиной два с половиной километра. Глубина – до пятидесяти метров. По его дну протекал одноименный ручей, в котором, ставя запруды, до войны любили купаться местные мальчишки... Утром, 29 сентября, фашисты расстреляли по программе «Т–4» 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова. Далее сошлюсь на воспоминания Анатолия Кузнецова, автора романа с названием «Бабий Яр»: «По Глубочице поднималась на Лукьяновку сплошная толпа, море голов, шел еврейский Подол!.. О, этот Подол! Сплошь разговоры: куда повезут, как повезут? В одной кучке только и слышалось:

«Гетто, гетто!».

Подошла взволнованная немолодая женщина, вмешалась: «Люди добрые, это смерть!» Старухи заплакали, как запели...».

В конце улицы был устроен пропускной пункт, за которым находилась скрытая со стороны канцелярия. Поочередно туда отводили тридцать–сорок человек, где у них отбирали документы, вещи и заставляли раздеться. Затем полицаи палками загоняли обреченных в проходы и насыпи на краю оврага, глубина которого здесь была двадцать–двадцать пять метров. На противоположном краю находился пулемётчик. Выстрелы заглушала музыка и шум самолёта, который кружил над оврагом.

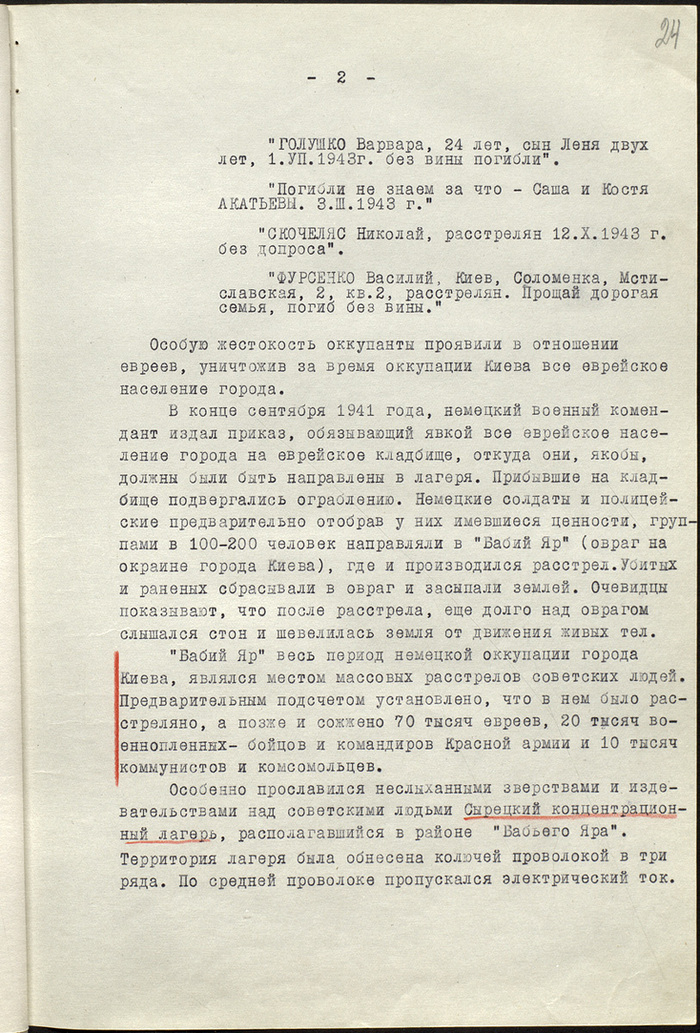

После того, как ров заполнялся двумя–тремя слоями трупов, их сверху присыпали землей... Только за два дня, 29 и 30 сентября, зондеркоманда 4–А под командованием штандартенфюрера Пауля Блобеля при участии частей 6-й армии вермахта и Киевского куреня украинской вспомогательной полиции расстреляли в этом овраге 33.771 человека – почти всё еврейское население Киева. Оставшихся добивали 1, 2, 8 и 11 октября. Кстати, рейхкомиссар Украины Эрих Кох приурочил расстрелы в Бабьем Яру к еврейскому посленовогоднему Судному дню, во время которого Бог пишет для каждого Книгу жизни… Я видел фотоснимки, сделанные там и тогда фотографом 637–го отряда пропаганды 6–й армии вермахта Иоганном Хёхле, от которых кровь в жилах стынет...

Вот некоторые из них:

Вещи советских граждан, расстрелянных в урочище Бабий Яр

Дина Мироновна Проничева, актриса Киевского театра кукол, мать двоих детей, которая носила «русскую» фамилию мужа, – одна из двадцати девяти, чудом выживших... В то утро она провожала отца и маму в Бабий Яр. Внешность у Дины была не еврейская, поэтому, когда их разъединили, услышала мамин крик: «Доченька, ты не похожа, спасайся!». Но вместе с другими провожающими тут же оказалась схваченной полицаями ... И вот уже её ведут к оврагу... Когда миновали коридор прокопа, открылся песчаный карьер с почти отвесными стенами. Дина глянула вниз – там было море окровавленных тел. На противоположной стороне карьера успела разглядеть пулемёты и немецких солдат у костра. Когда всю цепочку загнали на выступ, один из немцев от костра отделился и начал стрелять. Дина не столько увидела, сколько почувствовала, как с выступа повалились тела и как трасса пуль приближается к ней. У неё мелькнуло:

«Сейчас я ...». Не дожидаясь, бросилась вниз ...

Когда упала, её обдало теплой кровью лежащих рядом, снизу. Солдаты с выступа стали пристреливать тех, кто казался им живым. Потом спустились, что-то снимали с трупов, добивали шевелящихся. Один эсэсовец наткнулся на Дину, которая показалась ему подозрительной.

Приподнял её, стал бить, но она висела мешком, не подавая признаков жизни...

Потом сверху донеслось: «Эй, давай прикидай!»

Зазвякали лопаты, глухие удары песка о тела. Наконец груды песка стали падать на Дину. Её заваливало, но она старалась не шевелиться... Потом, к ночи, с диким трудом «откопалась». В кромешной тьме по песчаной стене, пядь за пядью, выползла наверх ... Дина Проничева много ещё раз окажется на краю гибели, скрываясь в развалинах Дарницы, пробираясь по селам под именем Нади Савченко. Своих детей найдет только в конце войны, потом вернётся в Киевский театр кукол и в 1946–м станет свидетелем обвинения на Киевском процессе о фашистских злодеяниях на Украине.

Расстрелы шли сто четыре недели – по вторникам и субботам. Массовые казни продолжались вплоть до бегства гитлеровцев из Киева в ноябре 1943–го.

Так, 10 января 1942–го в Бабьем Яру были уничтожены около ста матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии. Здесь же были расстреляны члены Организации украинских националистов, 621 человек, среди которых – поэтесса Елена Телига и её муж – редактор «Украинского слова» Иван Рогач.

Тут же казнили цыган – целиком пять таборов...

Всего, по разным подсчетам, Бабий Яр стал могилой от семидесяти до ста двадцати, а то и двухсот тысяч жертв! Кроме того, поблизости, на месте военного лагеря частей РККА, фашисты устроили Сырецкий концлагерь, в котором содержались и уничтожались коммунисты, комсомольцы, подпольщики, военнопленные.

18 февраля 1943 года здесь были расстреляны трое игроков футбольной команды киевского «Динамо» – участников «Матча смерти»:

Трусевич, Кузьменко и Клименко.

К тому же в Бабьем Яру палачи попытались создать мыловаренный завод для выработки мыла из убитых, но довести стройку до конца не успели.

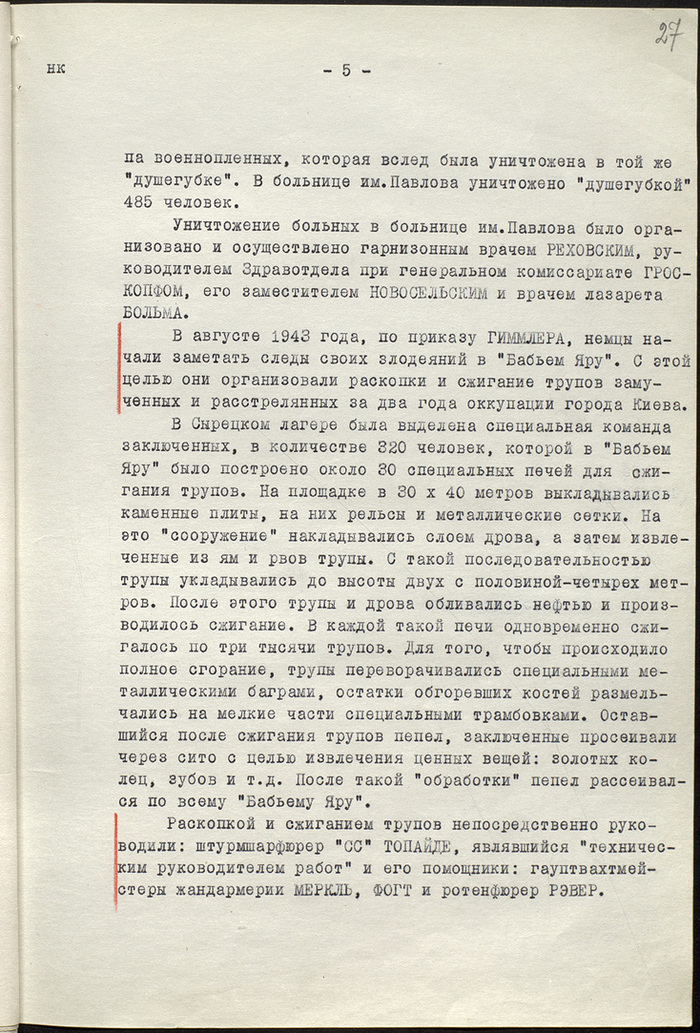

Отступая и пытаясь скрыть следы преступлений, откопали и сожгли на открытых «печах» десятки тысяч трупов, кости перемалывали на привезенных из Германии машинах, пепел рассыпали по оврагу...

В ночь на 29 сентября 1943 года в Бабьем Яру произошло восстание занятых на работах у печей заключенных–смертников: восемнадцать из них спаслись, триста одиннадцать были расстреляны.

Отрывок из документального военно-исторического романа "Летят Лебеди" в трёх томах.

Том 1 – «Другая Война»

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было" (в процессе ...)

Краткое описание романа здесь

Если понравилось, вышлю всем желающим жителям этого ресурса

Пишите мне в личку с позывным "Сила Пикабу" (weretelnikow@bk.ru), давайте свою почту и я вам отправлю (профессионально сделанные электронные книги в трёх самых популярных форматах fb2\epub\pdf). Пока два тома, третий на выходе, даст бог.

Есть печатный вариант (пока) двухтомника в твёрдом переплёте

Предыдущие мои публикации на Пикабу:

Один КВ против танковой дивизии – И один в том поле воин, если он по-русски скроен

Мы были!

Воин и ученый Яков Виллимович Брюс получил титул графа Российской Империи в 1721 году. Для своего графского щита он выбрал девиз "Мы были!" Не странный ли девиз? Может, он что-то предвидел? Посудите сами: вот мое небольшое исследование захоронений представителей династии "русских" Брюсов.

Первый из Брюсов в России - полковник Уильям Брюс, потомок шотландского королевского рода Брюсов, поступил на российскую службу при царе Алексее Михайловиче. Командовал пограничным рейтарским полком. Умер во Пскове, где стоял со своим полком. Место его захоронения неизвестно.

Его старший сын Роман Виллимович (1668-1720) - первый обер-комендант Петербурга, строитель и первый комендант Петропавловской крепости. Отнял у шведов Выборг и Кексгольм (Корела, Приозерск). Был погребен на кладбище Петропавловской крепости за алтарной частью собора. После революции 1917 года могила бала разрыта и череп из гроба изъят.

Второй его сын - генерал-фельдцейхмейстер граф Яков Виллимович Брюс (1669-1735), сейчас вульгарно представляется на московских экскурсиях как колдун. На самом деле был ученым европейского (а, значит, в то время - мирового) уровня. Ближайший друг и соратник Петра I. Основатель новой российской промышленности, светского книгопечатания, военной промышленности, автор денежной и календарной реформ, и еще многого другого. После смерти Петра устранился от государственных дел и доживал в своем поместье Глинки под Москвой. Был погребен в кирхе в Немецкой слободе в Москве. На этом месте, на нынешней улице Радио, в начале ХХ века был организован Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Кирху при этом снесли, захоронение вскрыли, одежду с праха сняли, сюртук и ботфорты передали на хранение в Исторический музей. Кости перезахоронены на Немецком кладбище, могила затеряна. Потомков не оставил, его графский титул перешел к племяннику Александру – сыну Романа.

Внук Виллима Брюса и сын Романа- генерал-лейтенант граф Александр Романович (1704-1760) – муж бывшей невесты императора Петра II Е.А. Долгорукой, похоронен в поместье Брюсов Глинки. Могила исчезла в результате реконструкции поместья под санаторий, надгробие хранится в Донском монастыре.

Это одно из всего двух строений, сохранившихся в усадьбе Глинки со времен его первого хозяина, после многочисленных перестроек и разрушений.

Правнук Уильяма – генерал-губернатор Санкт-Петербурга и главнокомандующий г. Москвы граф Яков Александрович Брюс (1729-1791). Это в память о нем нам остался Брюсов переулок и англиканская церковь в Вознесенском переулке. При нем было построено здание московской мэрии на Тверской улице. Его мать А.М. Долгорукая была из ветви Рюриковичей. Был погребен в Александро-Невской лавре в приделе Лазаревской церкви. До нашего времени придел не сохранился и могила его утеряна.

Его жена Прасковья Александровна Брюс (из рода Румянцевых) также была погребена в Глинках, усыпальница в родовом поместье разрушена, надгробие вывезено, череп зарыт под безымянным крестом в Донском монастыре.

Прабабка Прасковьи Александровны, Евдокия Григорьевна Гамильтон (шотландский род хранителей королевского дворца и кровные родственники Стюартов), и бабка, Марфа Федоровна Барятинская (черниговская ветвь Рюриковичей), были погребены в фамильном скрепе Матвеевых и Хомутовых при церкви Николы в Столпах, стоявшей на пересечении Армянского переулка и Малого Златоустинского переулка в Москве. Сейчас церковь и усыпальница снесены.

Последняя из российских Брюсов - Екатерина Мусина-Пушкина-Брюс (обладательница четырёх королевских кровей) получила от Павла I разрешение на развод и навсегда покинула Россию.

Еще о Якове Брюсе можно прочесть: Исаак Ньютон и Яков Брюс. "История, леденящая кровь"

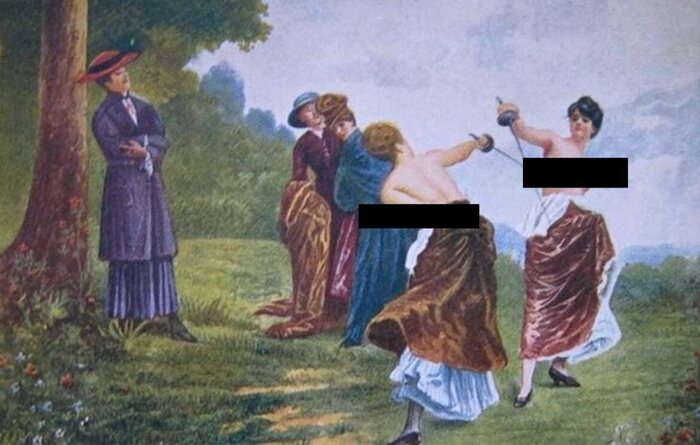

Смертельное равноправие: История женских дуэлей и борьбы за равенство полов

Бросок левой перчатки традиционно означал приглашение недруга к барьеру. Еще в 19 веке дуэли проходили повсеместно, и новость о новом погибшем или раненом никого не удивляла. Пушкин выходил на дуэль 26 раз, Лермонтов и Грибоедов принимали участие в поединках как минимум дважды. Но вот что удивительно: стрельба в своих обидчиков не была только мужским занятием. Порой и женщинам приходилось брать в руки оружие, чтобы защитить свою честь и достоинство. Дуэли стали символом борьбы женского пола за равноправие и независимость. После Французской революции, когда общественная жизнь страны стремительно менялась и развивалась, такие схватки обрели широкую популярность среди активисток того времени.

Битва полов: дуэли женщин против мужчин.

Во Франции в конце XVII века жила мадемуазель Ла Мопен, которая прославилась тем, что в дуэлях убила нескольких мужчин. Её увлечение заключалось в том, чтобы, переодевшись в мужскую одежду, танцевать на королевских балах. Когда её пытались выгнать, она угрожающе обнажала шпагу. Несмотря на запрет дуэлей, введенный королём Людовиком XIV, монарх, очарованный её женской красотой, закрывал на это глаза.

Также в XVII веке во Франции один офицер, воспользовавшись гостеприимством, самовольно занял комнату графини Сен-Бельмон и вёл себя вызывающе. Вскоре он получил вызов от некоего «шевалье де Сен-Бельмон». Бравый капитан был сильно удивлён, когда его соперником оказался не кто иной, как сама графиня, которая не только обезоружила его в поединке, но и сказала: «Вы считали, что дрались с шевалье. Вы ошибаетесь, я — мадам де Сен-Бельмон. Прошу вас в будущем быть внимательнее к женским просьбам».

Дуэли с обнаженным торсом.

В 1636 году Хосе де Рибера создал картину под названием «Дуэль женщин», которая в настоящее время находится в музее Прадо. Обнаженных дуэлянток можно встретить на многих винтажных открытках. В конце XIX века темы женских поединков начали активно использовать в кино. В коротком 35-секундном фрагменте, снятом в 1898 году, дама снимает верхнюю одежду, достает кинжал и сражается с соперницей до тех пор, пока одна из них не пронзает сердце другой, и побежденная не падает наземь без признаков жизни.

Существовало мнение, что женская одежда ограничивает свободу движения, а корсет способен эффективно защищать от ударов меча, при этом укрыть под ним броню было гораздо проще. Кроме того, мелкие элементы одежды могли оказаться в ране, что создавало риск заражения. Естественно, такие поединки проходили исключительно в женском окружении; даже слуги-мужчины должны были отойти на достаточное расстояние и ждать, отвернувшись, пока их не позовут.

Дуэль между маркизой де Несль и графиней де Полиньяк.

Поединки за внимание влиятельных и привлекательных мужчин становились особенно популярными. В частности, в XVIII веке в Франции две благородные дамы — маркиза де Несль и графиня де Полиньяк — сошлись в дуэли из-за титула любимой герцога Луи де Ришелье.

Этот аристократ был дальним родственником знаменитого персонажа из произведений Дюма, а подробности о поединке можно найти в его дневниках, где он с энтузиазмом фиксировал события. Интересно, что король Людовик XV, являвшийся покровителем герцога, называл его «милым пустышкой». Тем не менее, женщины получили лишь незначительные травмы и легкий шок, а та, кто одержала победу, смогла сохранить свой статус фаворитки.

Анна Иоановна и бесконечный трёп

... или когда ты интроверт, любишь сидеть дома и смотреть тупые ток-шоу, но у тебя нет телевизора и ты живешь в 18-м веке.

Автор: Григорий Циденков.

Императрица Анна Иоанновна очень любила болтовню сорокалетних глупых баб. Вот прям уснуть без них не могла - их пустая трескотня была ей почти так же необходима, как любимая стрельба.

Критерии: тупая, бесконечно и выносливо говорливая, чтоб часами переливать из пустого в порожнее.

Кандидаток в ток-шоу должны были разыскивать губернаторы и отписываться напрямую лично императрице. Товар был не разовый, а долгоиграющий - прошедшие отбор должны были большую часть своего времени проводить вблизи императрицы, не раздражать ее, не заговаривать с нею без приказа и тупо без конца трындеть обо всем на свете.

Особое удовольствие Анне доставляли их склоки и свары. Если две и более теток приносили одинаковые сплетни или слухи, то они непременно должны были сначала вступить в ругань, а затем и в настоящую драку из-за деталей и отношения к фигурантам этих сплетен.

Анна Иоанновна, которой, в принципе, все, кроме стрельбы, поедания буженины и устройства свадеб шутов, было влом, не ленилась брать лично в руки перо и вступать в переписку по поискам кандидаток:

"Наталья Ивановна! Поищи в Переяславле из бедных дворянских девок или ис посацских, которыя б похожи были на Новокрещенову; хотя, как мы чаем, что скоро уже умрет, то чтоб годны были ей на перемену. Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы лет по сороку и так же говорливы, как та Новокрещенова, или как были княжна Настасья и Анисья. И буде сыщешь, хотя б девки четыре, то прежде об них отпиши к нам и опиши их, в чем они на них походить будут".

О найденном по критериям товаре Иоанновна отечески заботилась, чтоб на ток-шоу все было четко и без сбоев. Так, когда ей нашли подходяще поехавшую кукухой родственницу князей Вяземских, императрица написала московскому генерал-губернатору целую инструкцию как ее везти:

"Толко, чтоб она не испужалас, то объяви ей, что я беру ее из милости и в дороге вели ее беречь. А я беру ее для забавы, как сказывают, что она много говорит. Толко ты ей того не объявляй".

Это прекрасное нашел в замечательной монографии Натальи Смирновой "Дураки и дурки".

Очень я хочу толковое кино про эту самобытную и яркую царственную тетку. Думаю, будет огнищще, если сыграет ее Лариса Гузеева - харизма, олдскул и телевизионный бэкграунд этой крутой без дураков актрисы затащат даже при режиссерской обойме Минкульта.

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

История древнего Рима. Римские легионы. Германская гвардия

Это подразделение, бойцы которого отбирались "поштучно" из германских вспомогательных отрядов, были личными телохранителями императора. Да, именно они, а вовсе не преторианцы, как многие полагают. Во всяком случае так было при первых императорах.

Germani Corporis Custodes так они назывались. На некоторых надгробиях солдат этого подразделения они именуют себя "августовы", видимо чтобы подчеркнуть свою близость к императору. Но этот титул официально никогда им не присваивался. Древние и современные историки называют их по разному - телохранители, императорская гвардия, германская гвардия, германские когорты. Иосиф Флавий писал что их численность составляла легион. Весьма возможно. что при этом легионе была и положенная ему кавалерия, что объясняет наличие на надгробьях такого чина как декурион.

Август разрешал присутствие в Риме только трех когорт, остальные располагались в близь лежащих населенных пунктах. Надо сказать что солдаты этих когорт не были римскими гражданами и одевались и вооружались на германский манер.

Именно германские телохранители провозгласили Клавдия императором, после того как был убит Тиберий. Германская гвардия была распущена Гальбой, но тут же вновь сформирована Отоном. Затем их когорты сражались за Вителлия и это германские когорты штурмовали капитолий и убили брата Веспасиана префекта Сабина. Веспасиан не простил им этого и подразделение было распущено.

Телохранители поздних императоров назывались доместиками. В конце IV века это были конные и пешие доместики.