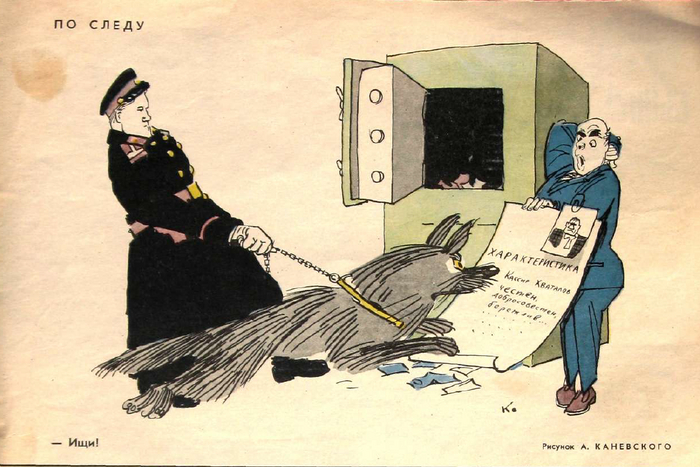

О казусах или "Береги мундир с молоду"...

"Я уверен, что, перебравши тайные предания каждого семейства, в каждом можно найти множество разнообразных происшествий и случаев необыкновенных. Сколько ужасов схоронено в архивной пыли судебных летописей! Но во сто раз более тайн спрятано в самом блестящем обществе!"

Бестужев-Марлинский, «Рассказ партизанского офицера. Латник».

Если сделать поправку на общую впечатлительность натуры, не сказать, что бы классик нашего романтизма был сильно неправ...

Со времён введения Патриаршества, сфера семейной жизни и общественной нравственности остаётся в ведении церковного права и самого общества. Государство долго сильно старается туда не лезть, резонно полагая, что частная жизнь — это частная жизнь. Но с момента начала «Синоидального пленения» церковь сама становится частью государственного аппарата. Между церковью и государством происходит некоторое перераспределение функций, что найдёт свои подвижки в законодательстве Екатерины Великой, Павла и Александра I.

Более того, в своей личной жизни россияне позволяли себе достаточно радикальные отклонения от идеальных отношений, зафиксированных в церковном и судебном праве. Сами подданные всё чаще стремятся использовать «административный ресурс» для решения своих частно-семейных вопросов. Как писал Николаю А.Х. Бенкендорф (в докладной по своему ведомству):

«...В обществе не обращают внимание на то, что в губерниях нет ни одного штаб-офицера, к которому не обращались бы обиженные и не искали бы его защиты; не говорят, что нет дня в Санкт-Петербурге, чтобы начальник округа, начальник штаба, дежурный штаб-офицер не устраняли вражды семейные, не доставляли правосудия обиженному, не искореняли беззакония и беспорядков...»

До судов дела по-прежнему стараются не доводить, но активно прибегают к помощи всякого рода «покровителей», а те кто могут и к практике решений «монаршим соизволением».

Попалась мне, в связи с этим, одна забавная переписка...

Инспектировавшему войска в Киеве и Тульчине (май, 1845г.) Николаю Первому доложили о бесчинствах некоего Мечислава Потоцкого. Крупный землевладелец в Полтавской и ряде других губерний, потомок выборного польского короля, гвардейский кирасир (уволенный, кстати, «без мундира» в связи с самовольным оставлением полка), граф Потоцкий был фигурой в некотором роде замечательной и сильно эпатажной.

Ещё в молодости, граф затеял судебную тяжбу с собственной матерью из-за наследства. В результате графиня Потоцкая объявила, что Мечислав не сын скончавшегося Станислава Потоцкого, а является отпрыском венецианского разбойника Караколли, якобы некогда изнасиловавшего графиню. Но у Мечислава были на руках метрические записи, а Брацлавский суд, где велось дело, вскоре очень удачно сгорел (вместе со всеми документами по семейной тяжбе со стороны графини). Вдобавок судебный чиновник, занимавшийся вопросом, скоропостижно и таинственным образом скончался вместе с двумя своими помошниками вскоре после посещения Тульчина...

Получив наследство, граф женился (Дельфиния Комар, одна из муз Шопена), сильно ревновал жену, но вскоре сам сбежал прямо с манёвров увлёкшись женой сослуживца - красавицей Меллер-Закомельской. По военному суду Мечислав был разжалован, исключён из списков полка и сослан под надзор в Воронеж (беглянку же муж отправил в монастырь под Херсоном).

Через год, граф каким-то образом оказывается во Франции где и проводит следующие 10 лет. Добился развода (по слухам выплатив первой жене миллион франков). По истечении срока давности, возвращается в Россию, поселяется в своём тульчинском имении, где ведёт жизнь уединённую, но, несмотря на затворничество, активно обраставшую пересудами: якобы держал большой гарем из местных девушек, а надоевших — топил в пруду…

В феврале 1844 года заключает второй брак с Эмилией Свейковской (ему 45, ей 22), которая на него и нажаловалась сначала генерал-адьютанту Скарятину, а через его посредство, - и Николаю… Николай же проявил живое участие в судьбе «нещасной»...

Сохранилась копия доклада главного начальника Третьего отделения А.Ф. Орлова, в котором земельного магната обличали в том, что он

«...безнравственно и жестоко обращается со своею женой, что сам расставляет ей сети соблазна, беспрестанно терзает ее и даже покушался на жизнь ее и своего сына, от него прижитого».

Самым любопытным является объяснение того, почему не целесообразно судебное рассмотрение этого дела. Шеф жандармов полагал:

«Хотя преступления его не сомнительны и высшей степени вопиющие, но как они относятся до тайн семейных, до нарушения правил чести и нравственности, не могли быть при следствии вполне юридически доказаны, а граф Потоцкий, по известности и богатству, легко может укрыться от заслуженной кары, то суду его не предавать.»

На представленный доклад 27 июня 1845 г. последовала высочайшая резолюция:

«...так как граф Потоцкий известен мне давно как самый подлый негодяй, то лишить его следует всякого пользования имениями и доходов ему отнюдь не высылать, назначив ему только по 150 руб. в месяц из сих доходов на содержание, прочее же отсылать в банк на приращение до совершеннолетия сына, которого ныне же записать в пажи, куда в свое время и доставить на воспитание».

В деталях решение гласило:

«Графа Мечислова Потоцкого, не предавая суду, выслать на безвыездное жительство в Саратов, под строжайший надзор местного начальства, над всеми имениями его учредить опеку, подчинив оную непосредственному наблюдению Киевского военного губернатора. Сына его граф Феликса Потоцкого ныне же зачислить в Пажеский корпус и по достижении им установленного возраста отправить на воспитание в этот корпус, а до того времени оставить его при матери. Для жены Эмилии составить капитал в 180 тыс. руб., а до того времени производить ей на содержание 70 500 руб. ежегодно, на сына до поступления по 1500 руб. […], самому графу 150 руб. в месяц».

Забавно, но не смотря на столь строгие меры, сам граф, похоже, недостатка в средствах по прежнему не ощущал. Обжившись в Саратове, он пожертвовал три тысячи рублей ежегодного дохода в пользу сирот Саратовского института благородных девиц и тысячу рублей в пользу приюта при нём. Потом увлекся православием, сам крестился (принял имя «Михаил» в 1847г.) и пожертвовал 12 тыс. рублей на устройство православных церквей в своих имениях.

Более того, в сентябре 1847г. граф Потоцкий направил императору прошение, добиваясь разрешения на освобождение всех своих крепостных крестьян, планируя отдать им в собственность 2/3 помещичьей земли без какого-либо вознаграждения!

По подсчётам историка В.И. Семевского, со времени издания закона от 2 апреля 1842г. и до 60-х гг, в обязанные крестьяне перешло только 24 708 душ мужского пола по всей Империи. Так вот, Мечиславу Потоцкому принадлежало 15 056 отчётных душ! Инициативу Мечислава зарубили. Посчитали, что освобождение такой массы крестьян и на таких условиях хорошо, конечно, с нравственной т.з., но вот с политической стороны - вполне способно привести к волнениям.

Дальше ситуация вообще выходит изо всех рамок.

Эмилия Свейковская-Потоцкая осталась недовольна размером назначенного ей содержания. Вскоре, при посредничестве «поклонника прекрасного пола» В.П. Буткова, она подала новую жалобу царю. Решение о размере компенсации принималось при участии Николая и, получилось, что она жалуется государю на самого же царя! Государь несколько удивился. И... оставил своё решение в силе. Эмилия вскоре была выпровожена из Петербурга с запретом возвращаться до особого распоряжения.

Сам Потоцкий так же подключил все свои связи. Управляющий Третьим отделением Л.В. Дубельт докладывал шефу жандармов, находившемуся в Палермо (8 ноября 1845 г.):

«На днях приехала сюда графиня Софья Станиславовна Киселева и намерена хлопотать по делу своего брата графа Потоцкого. А между тем, как дошло до сведения III отделения, граф Потоцкий предлагал огромные суммы жене своей, чтобы она вывела его из настоящего положения...»

Далее Л.В. Дубельт писал:

«Генерал-адъютант Нарышкин очень хлопочет в пользу графа Мечислава Потоцкого. Он уверяет, что граф невиновен! Что флигель-адъютант Скарятин произвел следствие пристрастно, потому что влюбился в графиню, посещал ее тайно каждую ночь, имел с нею самые близкие сношения. Что полковник Миницкий знал это, хотел доложить Вашему Сиятельству, но внезапная смерть предупредила его намерение. И наконец, что генерал-адъютант Бибиков все это знает и изустно подтвердит Вашему Сиятельству»

На полях рапорта А.Ф. Орлов написал Л.В. Дубельту:

«Г А [генерал-адьютанту] Нарышкину посоветуйте от меня, чтобы он был осторожнее, лучше скажу, что Г [Государь] Император все знает и очень недоволен и не скрою от него, что последствия для него могут быть весьма неприятными...»

От безнадёжности Потоцкий идёт ва-банк. Санкт-Петербургским почтамтом было перлюстрировано его письмо к некоему Турнейзену от 11 июля 1850 г., в нем граф сообщал, что Л.В. Дубельт требовал с него 300 тыс. руб. серебром за его освобождение и просил получателя предложить жандармскому генералу от 800 тыс. до миллиона франков за разрешение ему жить за границей или 2 миллиона франков за возвращение ему полной свободы и имений. Это письмо было передано императору, а затем - лично императором - Л.В. Дубельту с припиской Николая I: «Новое канальство Потоцкого; прочесть и возвратить».

По легенде шеф жандармов А.Ф. Орлов отписал Мечиславу Потоцкому в ссылку, что

«Его Величество повелел передать ему, что не только у графа Потоцкого, но у самого государя нет достаточно денег, чтобы подкупить генерала Дубельта»...

В общем и провокация не сработала, но идея использовать перлюстрацию для дискредитации противника — хороша, конечно…

Пока суть да дело, непоседливый Потоцкий бежал из Воронежа (последнего места ссылки), но был пойман в Орловской губернии и заключён уже в каземат Петропавловской крепости где и просидит год. После же (в 1854г.) будет сослан под надзор в Пензу ни на минуту не переставая добиваться освобождения жалобами, просьбами и взятками.

Но всё тщетно. Лично известный государю, как «каналья» он просто не давал о себе забыть, а ещё и, похоже, сильно раздражал… Прояви он чуть меньше активности, покажи чуть больше смирения не так демонстративно разбрасываясь деньгами и, возможно, всё обернулось бы краткой опалой (тем более, что и Эмилия Свейковская, мягко говоря, зарвалась).

Был ли граф такой уж синей бородой? Это навсегда останется неизвестным. Никаких юридических оснований для преследования Мечислава Потоцкого небыло (кроме женских слёз), но тем не менее... Личность уж больно эпатажная. Самое же главное, что принятые внесудебным порядком решения монарха просто невозможно было оспорить никоим образом.

Амнистию Мечислав Потоцкий получит только в следующее царствование. В 1858г. он уехал во Францию, где и скончался в 1878г., прослыв там меценатом и большим затейником.