Почему Церковь стремится к богатству вопреки заветам раннего христианства ?

Уже не первый век можно услышать тезисы о том, что в христианской морали имеется изъян - хотя священники в своих проповедях говорят, что нужно быть скромным и думать о духовном, а не земном, сама Церковь, и в особенно две ветви римской церкви - Католицизм и Православие - совершенно не стесняются роскоши, пафоса и всего, что к этому прилагается.

И это несмотря на то, что первые христиане, которые и сформулировали положения о скромном существовании, действительно жили не очень - ютились в пещерах, обладали скудными финансами и преследовались властями.

Группа ранних христиан готовится стать обедом для распространённого хищного обитателя Колизея -берберийского льва

Очевидно, что христианство проделало некоторые метаморфозы для того, чтобы изменить свои ценности, пусть не формально, но по сути. И это, вопреки тому, что думают многие, не просто "жадность попов", точнее, и она тоже (человеческий фактор всегда на месте), но далеко не только это. Но тут надо более подробно.

Из грязи в князи

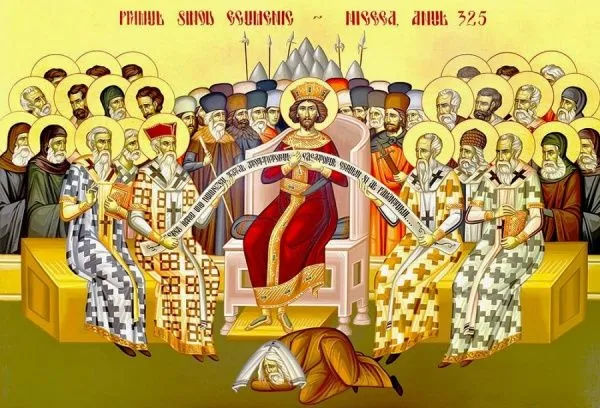

Итак, в 320-ые годы с покровительством императора Константина христианство стало самой влиятельной религией в Средиземноморье. Был созван Никейский Собор, установивший основные каноны религии, принявший Никейский символ веры и время празднования Пасхи.

Тогда-то христианство из гонимой секты стало почитаемым учением. Правда, пока не государственной религией - ещё случится попытка сместить его с пьедестала, но она провалится. В конце IV столетия Фессалоникийский эдикт официально сделает никейское христианство единственной признанной религией империи.

Церковь, теперь получившая государственную поддержку и собственную власть, вошла в режим формирования и укрепления. Сложилась общеимперская церковная иерархия, началось быстрое развитие христианских искусства, архитектуры и философии. Вполне очевидно, что данные изменения не так уж идеально сочетались с постулатами учения, принятыми в I-II веках, когда оно находилось в подполье на нелегальном положении.

Правители как Рима, так и Константинополя стремились с помощью христианства дать идеологической свежести обществу и государству. Кризис III века отлично показал, что традиционная римская система, и в частности и особенности греко-римское язычество, устарело. Выросшее из базовых индоевропейских культов, оно более не могло стать популярным и значимым среди образованного городского населения разросшихся Афин, Рима, Константинополя, Александрии и прочих урбанизированных районов, превратившись в набор формальных ритуалов.

Константин, по всей видимости, дальновидно осознал, что попытки держаться за язычество могут привести к кризису ещё большему, с возможным распадом державы, и поэтому обратился к идеологически более молодому и перспективному христианству в надежде дать новое дыхание империи.

И он оказался прав - благодаря его реформам восток смог сохранить свою целостность, управляемый твёрдой рукой владык из Константинополя. Восточно-римская империя прекрасно восприняла учение Христа, сделав его своим столпом. Составлявшие ядро империи греки стали одним из первых и самых значимых христианских народов, а эллинистическая культура слилась с христианской, начав синтез будущего Православия.

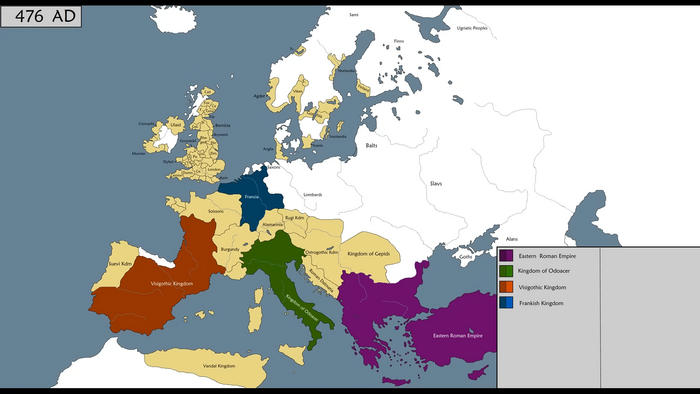

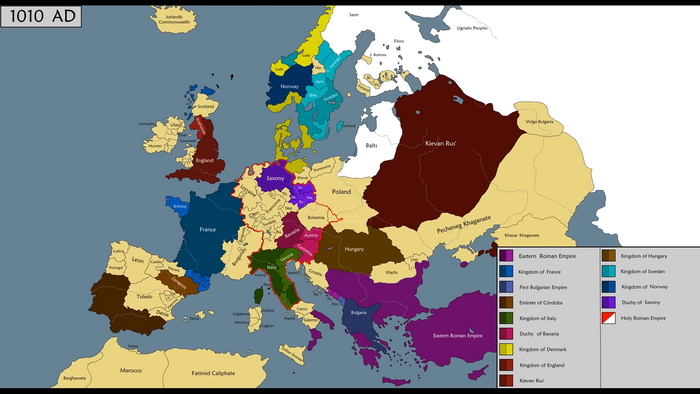

На западе дела пошли не так радужно - там старая империя не ухитрилась сохранить управляемость даже с христианством и распалась на регионы, возглавляемые вождями германских племён. Важно осознавать, что эти господа не считали себя отдельными монархами и признавали Константинополь своей столицей. Они были "рексами", то есть правителями вассальных по отношению к Риму образований (таковыми ранее являлись, к примеру, руководители Фракии и Боспорского царства).

То есть номинально всякие готы, вандалы и прочие представители субкультур оставались "слугами" империи

Но реально это была липовая зависимость - налогов западные провинции не отчисляли, византийская армия туда не ступала и никакого отчёта кроме отправления в Константинополь регалий западного императора после его свержения в 476 году, оттуда не приходило. Будущая родина колониализма - Западная Европа - вошла в этап политического развала и разложения римского трупа.

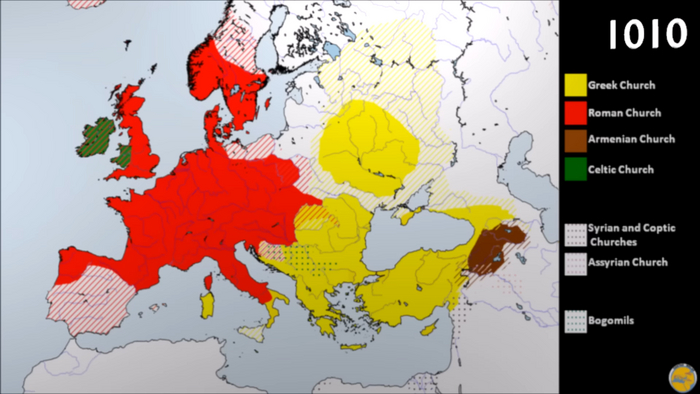

Хуже того - арианская ересь, осуждённая Никейским собором, стала среди многих варварских элит доминирующей. Арианство заняло лидирующие позиции в Иберии и южной Галлии, где правили племена вестготов. В общем, ситуация сложилась мрачная для официальной Церкви. Хотя на востоке она процветала и способствовала централизации, запад, кажется, провалил эту миссию.

К счастью для никейского духовенства, племя франков, пришедшее в северную Галлию, не стало играться в еретические истории и твёрдо- чётко приняло имперскую версию религии. Оно создало государство, подавившее вестготов, после чего те тоже приняли никейское христианство. Византия тогда же, в VI-VII столетиях, вернула контроль над Италией, правда только частичный. Официальная церковь вроде как стабилизировала своё положение и на западе.

Опасная ситуация

Ну и к чему был весь этот опус, автор? Если у кого-то возник такой вопрос, то зря - выше был описан очень важный контекст для дальнейшего понимания положения. Из него ясно, что официозная Римская Церковь смогла выдержать испытания и сохраниться в том числе на нестабильном западе. Однако, возникли два нюанса:

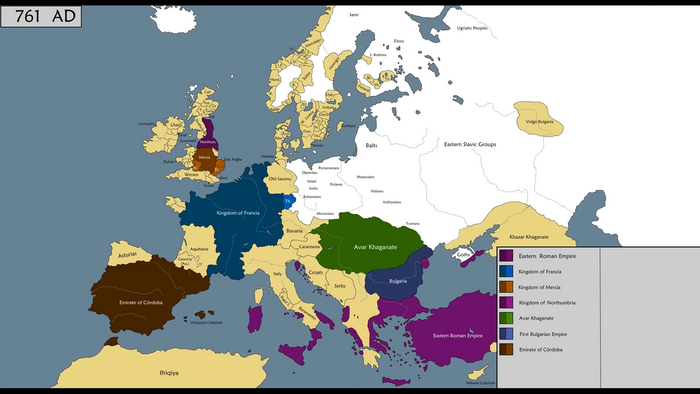

Первый - теперь уже точно не было единой державы, даже на бумаге. Королевство франков, ставшее к VIII веку главной силой левее эллинистического мира, действовало полностью независимо от Константинополя. Это означало, что правители Франкии могли лепить свою собственную идеологию и даже нуждались в этом, дабы стать сильнее и соперничать с Византией.

Когда королевство окрепло под руководством Крлла Мартелла и его сына Пипина со смешным для многих школьников прозвищем, оно поддержало Папу Римского в стремлении уйти из-под восточного начальства, создав в 752 году в центральной Италии Папскую область. Этот момент считается концом никейского христианства и его разделением на римскую и греческую ветви, которое, впрочем, официально случится куда позднее.

Второй нюанс - огромные земли Европы, населённые не ушедшими на запад германскими и славянскими племенами, оставались языческими. Некогда римская Британия стала объектом заселения идолопоклонников-германцев, потеряв христианство на большей части своей территории.

В то же время на западе острова - в Каледонии (пока ещё не Шотландии), Уэльсе и Корнуолле, а также в Ирландии, хоть и жило христианское большинство, но оно было де-факто оторвано от основной римской церковной структуры, являясь скорее автономным течением (ранее именовалось "Кельтской церковью", что не вполне точно, так как официального разрыва с континентом не произошло)

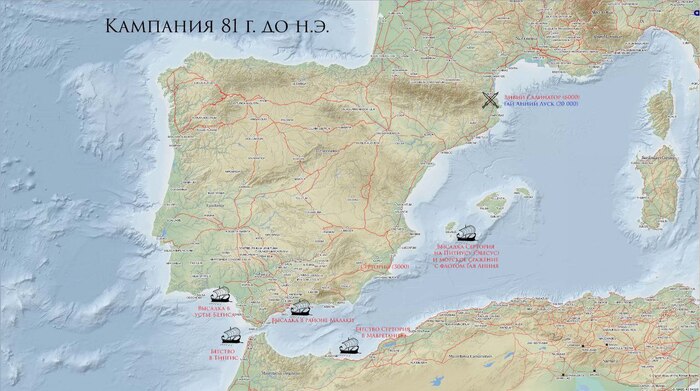

Ну и вишенка на торте - некогда арианская Иберия снова не желала становиться нормальной частью одной из римских церквей, оказавшись завоёванной североафриканскими мусульманами. Она быстро исламизировалась.

Таким образом, большая честь Европы не была подконтрольна христианству и исповедующим его империям. Меж тем и франки, и византийцы просто не могли не обратить на эту проблему внимание, но каждый по своим причинам.

Константинополь - потому что напор не только мусульман, но и рвущихся на Балканы славян истощал её. Столь враждебная среда очень давила, и с этим надо было что-то делать.

Франкия - как молодая сильная империя, желала завоеваний и имела для них ресурсы, в том числе и идеологические. Христианство в этой связи напрашивалось как уже единожды использованный для укрепления государства инструмент.

Эффективная пропаганда

Опять много контекста получилось, но без него никуда. Теперь можно приступить к самому главному - так зачем Церкви показные богатства? Вроде бы понятно - ещё с официального закрепления в Римской империи христианство стало государственной идеологией, а значит было выхолощено и обложено привилегиями. Стало быть, уже тогда патриархи с Папами озолотились? Ну, не вполне.

Хотя финансы Церкви возросли, они к 700-ым годам всё ещё не были такими огромными, какими станут позже. Она продолжала существовать в основном на побережье Средиземного моря, там, где ранние общины формировались веками, а значит не настолько оторвалась от корней.

Однако, церковные чины обеих империй в какой-то момент задались вопросом - а как заставить всех этих саксов, данов, моравов, тимочан, хорутан и прочих варваров стать христианами? Кажется, что это само по себе - ерунда, ведь и греки с франками тоже когда-то кланялись духам и богам, и тем не менее достаточно легко от них отказались.

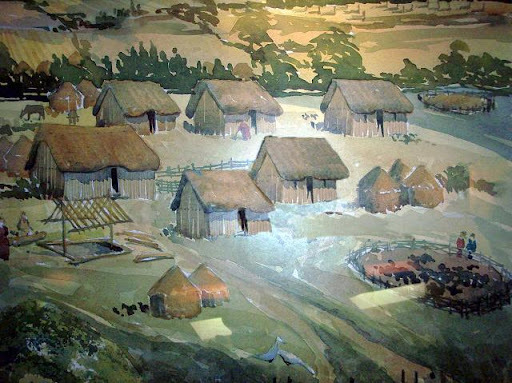

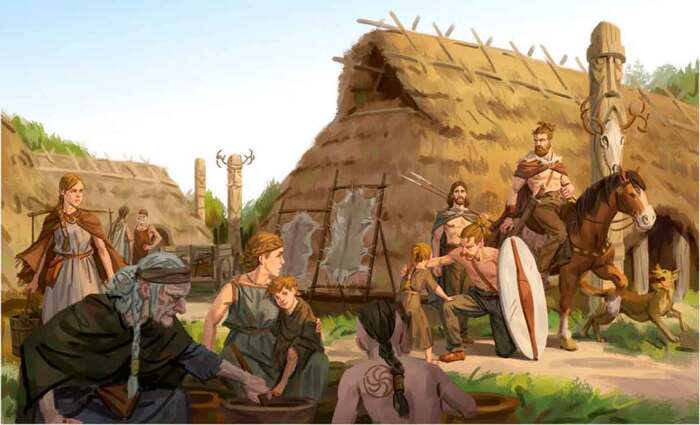

Но на самом деле всё куда сложнее, ведь речь идёт не о тех, кто имел свою сложную культуру до христианства, как греки, и даже не о тех, кто построил её на трупе западного Рима, как франки, а о находившихся вне серьёзного влияния цивилизации людях, живших родо-племенным порядком. Германцы и славяне были агрессивны, признавали только силу и обладали примитивной культурой.

Они не могли понять христианских концепций путём бесед и проповедей, потому что у них не было способных воспринять подобное социальных слоёв. Это не делает их хуже своих христианских соседей, но указывает на объективно более низкую ступень общественно-политического развития.

Поэтому, чтобы хорошо пропагандировать слово Христа новым народам, имперские духовные и светские чины прибегли к новым методам:

Первый метод - старое доброе насилие, особенно ретиво применялся имевшими больше места для манёвра франками. Карл Великий с 772 по 804 года провёл несколько войн с непокорными язычниками-саксами, что обитали в районе современного Бремена. Монарх и его силы не брезговали массовыми казнями и угрозами этих казней, грабежом деревень и прочими прелестями. Так они сломили сопротивление племенной элиты и смогли повернуть головы саксов к истинной вере. Менее жёстко, но тоже с мечом, франки обратили альпийских славян (карантан) на землях нынешних юго-восточной Германии, Австрии и Словении.

Без завоеваний (как именно, описано ниже) обошлось на Британских островах - туда с материка приплыли миссионеры, которые мирно ликвидировали язычество и Кельтскую церковь.

Византийцы действовали грубой силой реже, так как не могли себе позволить длительное наступление на врагов вплоть до второй половины X века.

Второй метод - показать могущество и богатство Церкви.

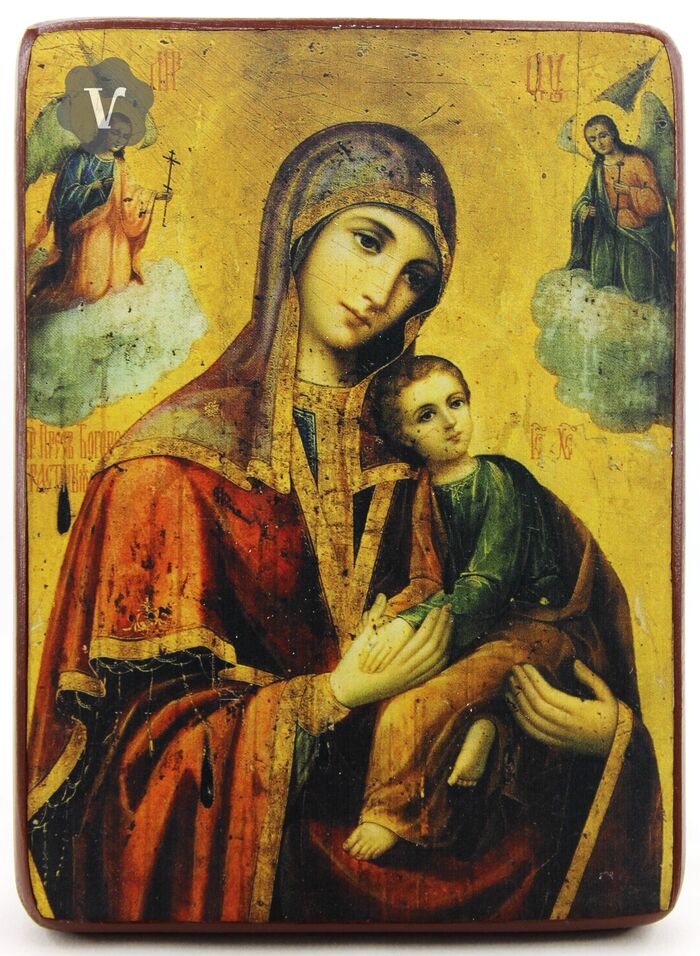

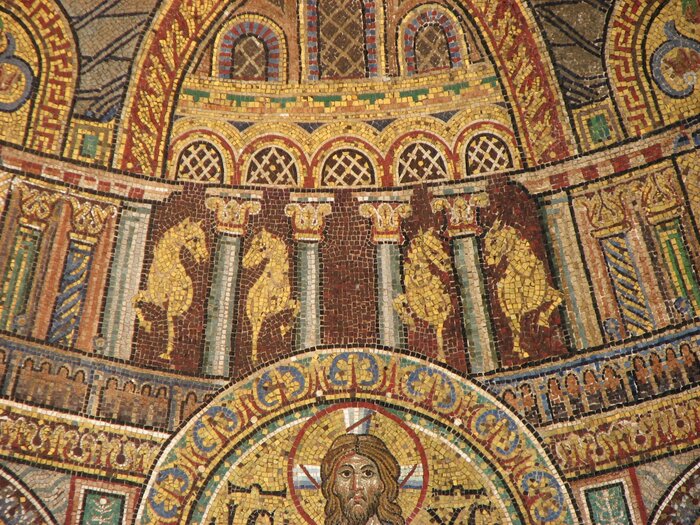

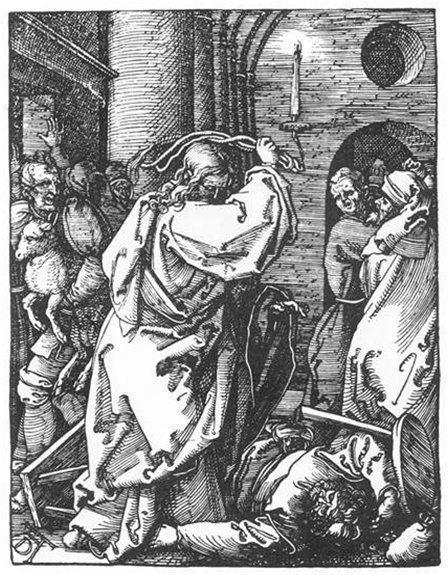

Вот и самая суть. Дабы донести до язычников силу христианства, нужно было их впечатлить. Едва ли это можно было сделать сложными философскими концепциями и рассказами про вторую щёку, они бы очень не поняли. Поэтому проповедники начали делать упор на то, что понятно каждому человеку - на масштаб, золото, красоту. Церковная архитектура становилась всё роскошнее и пафоснее, одежды священнослужителей - тоже, а миссионерство превращалось в пиар-шоу по обработке умов новых сынов и дочерей Церкви.

Вместе с тем казённое финансирование и власть духовенства росли, как и число христиан. Римская Церковь с обеих сторон, расширяя свою юрисдикцию всё дальше на восток и север, окончательно превращалась в корпорацию с огромными доходами и влиянием, строя ещё более шикарные здания и одевая своих "работников" в великолепные одеяния.

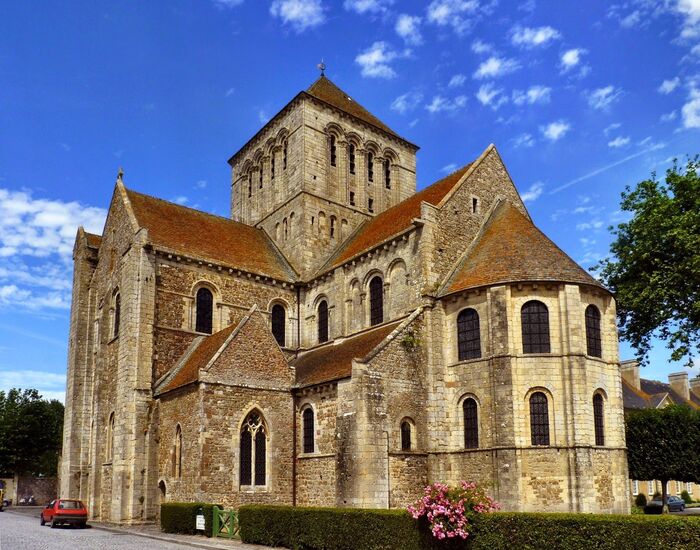

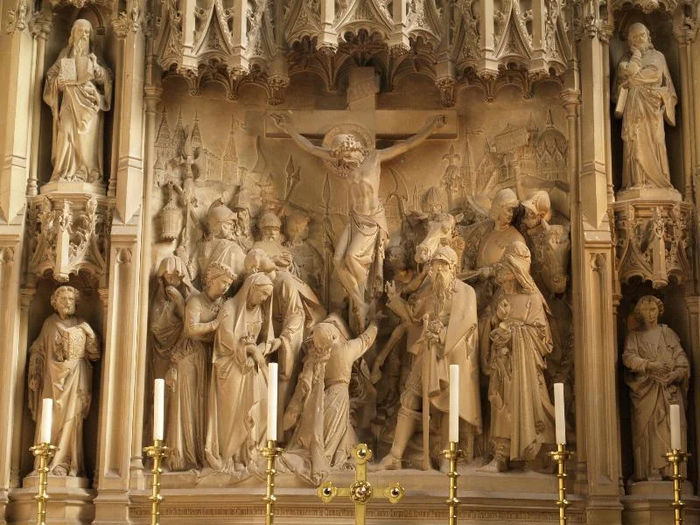

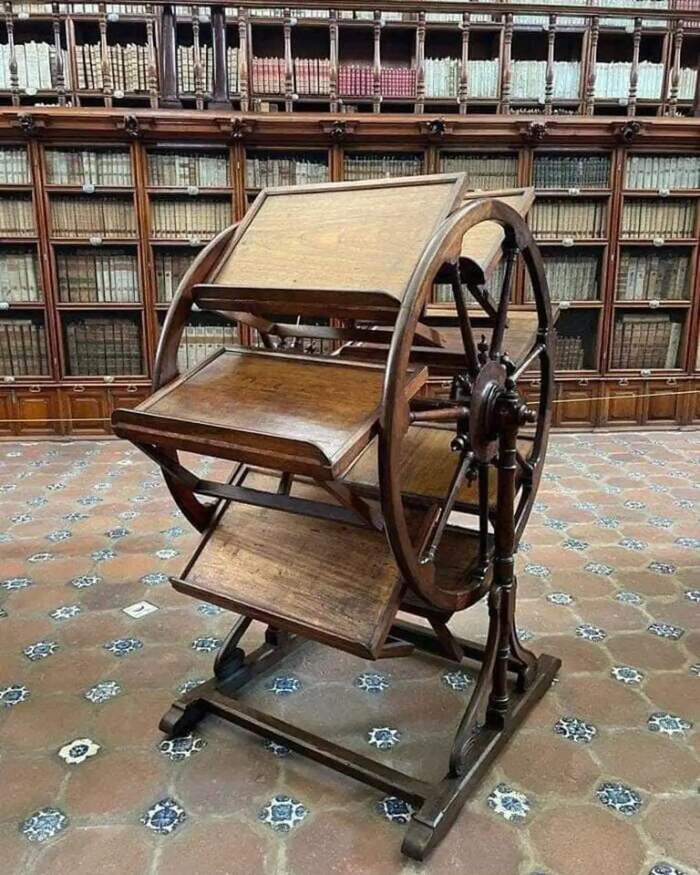

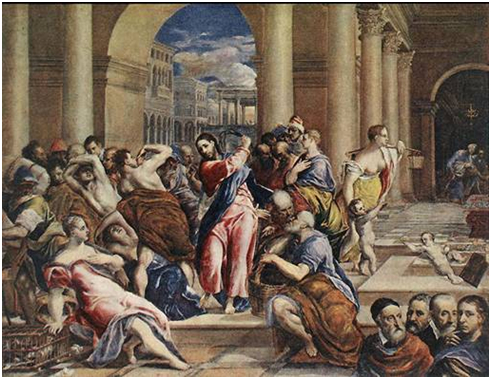

Просто представьте, что вы славянин или германец, никогда не видевший ничего, кроме своей маленькой деревушки, а теперь узрели примерно такое:

Хотя это современные изображения и очевидно, что в VIII-X веках было поскромнее и попроще, общей сути это не меняет - понятно, что на языческие племена такой уровень богатства и культуры оказывал невероятное впечатление.

Но что более важно, правители этих племён могли прекрасно понять, что такое христианство и христианская Церковь - это государствообразующая идея, это путь к построению мощной державы, к выходу власти на качественной новый уровень. Через него можно научиться имперским практикам и стать руководителем иного, куда более серьёзного, порядка.

Поэтому к XI веку христианизация породит такие крупные образования, как Болгарское царство, Польское и Венгерское королевства. Она же поможет в построении сильной государственной структуры Дании, Швеции, Норвегии и Руси. Иными словами, во многом через влияние Церкви цивилизация проникнет в большую часть Европы.

Таким образом, к тому времени, когда Католичество и Православие официально разделятся в 1054 году, обе Церкви уже будут далеко не твердынями духовности и скромности, а наоборот, мощнейшими властными организациями с влиянием на всём континенте. Что византийский патриарх, что римский папа тогда - это не святые отцы и примеры морали, а в первую очередь лица, обладающие колоссальным финансовым и идеологическим ресурсом.

Официальное христианство приходило к этому состоянию бодро, но постепенно, с IV столетия. Позднее, реформация и крушение религии как монополиста в нише идеологии сделают Римские Церкви куда менее влиятельными. Но они по-прежнему здравствуют, а вот стали ли от потери былой власти сии организации ближе к раннему христианству - решайте сами.