Красота ислама, часть III. Ты видишь суслика? А он есть

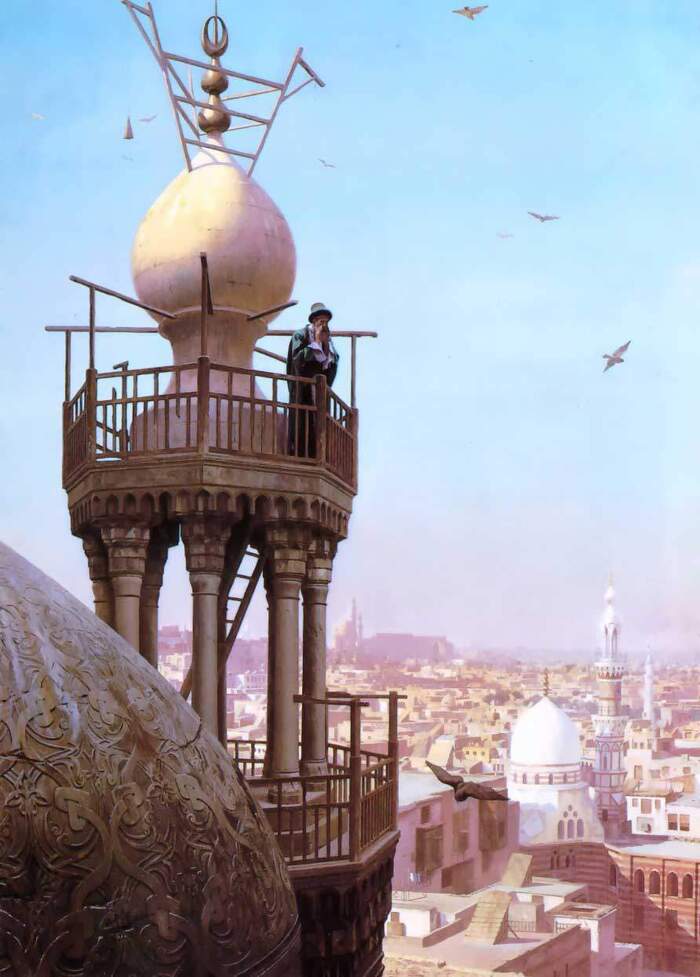

Нет, это не священник, это - звонарь. Просто мужик, которого назначили созывать других мужиков молиться, а то чего это они спят ещё...

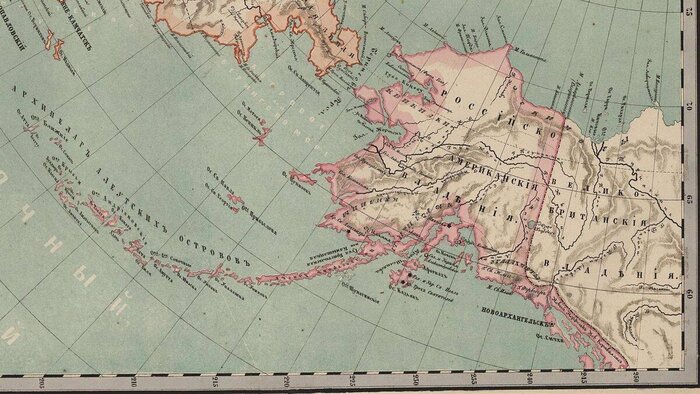

Нет, это не богослов, это известный врач. У него ещё были сокурсники - юристы, математики и философы. Хотя чего это я - они все были философами. И Ибн Сина тоже...

Я уже сейчас работаю в школе. И, так получилось, что в университете мне всё пророчат научную карьеру, да и мне в удовольствие посещать научные конференции и знакомиться с тайным знанием, которое пишут учёные и для учёных. Можете себе представить, в какой ужас я прихожу, когда вижу школьные учебники! О причинах оного я так долго распинался, что уже вывел следующую формулу: "В учебниках всё настолько сильно упрощено, что там написана неправда". Разумеется, такое я говорю не детям, дабы не отвратить их от света знаний.

Но сегодня речь пойдёт о духовенстве. И надо сразу сделать ремарку - духовенства за пределами христианства не существует. Так получилось, что мы выросли в парадигме религии, которая организационно по отношению к другим религиям - в том числе мировым - особенная. Но мы, находясь в информационном пузыре этой религии, экстраполируем её специфику на остальной мир. Отсюда восприятие даосов из Школы Небесных наставников как "даосских пап" (ох уж эти американцы), исмаилитского Ага-хана и двунадесятницкого аятоллы как "шиитского папы", и так далее. Вы, кстати, можете посмеяться вместе со мной - включите, например, попытку японцев воссоздать католическую церковь в своих аниме (скажем, в "Волчица и пряности" или в "Тёмном дворецком") и вы увидите, как японцы делают ту же самую ошибку - с разной степенью правдоподобия наряжают своих буддистских и синтоистских священников в чужеземные одежды без понимания сути.

По хорошему, чтобы о таких вещах рассказывать, я должен быть мусульманином и вырасти в исламской семье, дабы найти слова, чтобы как можно точнее передать суть. Но я закроюсь дисклеймером из первой части как щитом - я не претендую на глубокое исследование, это - обзорная экскурсия.

Исламского духовенства не существует. Вообще, ислам в принципе не существует как организованная религия в европейском понимании. В Европе за счёт долгого политического единовластия, продуктивной работы Вселенских Соборов, а также калькирования в духовной организации светских бюрократических институтов, церковь рано приобрела современный организационный вид. Ей также помогли Тёмные века в Европе, когда именно светские институты наращивались на хребет церковной организации, а не наоборот. Таким образом, у нас появилось не только Священное Писание, но и Священное Предание, строгое единоначалие, беспрекословное подчинение вышестоящему начальнику, чувство ранга. От начала и до конца всё это отсутствовало в исламе. В дальнейшем это будет характерно для шиитских общин, которые будут развиваться в остром противостоянии с гораздо более превосходящими демографически, территориально и экономически суннитскими общинами. Но об этом как-то в другой раз.

Глядя на ссылку подобно той, что в верхнем правом углу, никогда не знаешь, ведёт она в сторону сообщества доброй команды единомышленников-культурологов или же религиозных миссионеров. Что ж, проверять я это конечно же не буду...

В исламе две священные книги - Коран (божественное откровение Бога своему посланнику) и Сунна (художественная биография Мухаммада, посланника Бога). Мухаммад был руководителем религиозной общины (уммы) - совокупности равноправных свободных мужчин, которые посредством принятия ислама выбрали его в качестве своего безусловного лидера. К моменту его смерти организационная структура в умме не сложилась, она была просто не нужна. Поскольку арабы на тот момент находились в стадии перехода от кочевнической к оседлой жизни, у них были богатейшие кровнородственные традиции - все члены одной социальной группы так или иначе приходились друг другу родственниками. Организовывать их было не нужно - с этим успешно справлялись внутренние племенные институты.

Обратите внимание, что эта традиция до сих пор сильна в исламском обществе. Ислам изначально создавался и развивался таким образом, чтобы не создать институты управления, а помочь институтам самоуправления универсализировать свои инструменты. То есть, если очень грубо, то экстраполировать кровнородственные механизмы на всё общество. Как вы понимаете, в такой структуре попросту нет места государству в европейском понимании. Более того, для мусульман очень травмирующим процессом является замещение своего кланово-семейного самоуправления государственными институтами.

Тот самый человек, из-за которого раскололся ислам. В некоторых ветвях шиизма его почитают как боговоплощение - подобно тому, как Иисуса почитают в хртстианстве.

Наследники Мухаммада вскоре разругались между собой. Четвёртый праведный халиф Али стал последним таковым. Посмотрите же на эволюцию религии под микроскопом - фигуру Мухаммада замещает точно такой же безусловный светско-религиозный лидер ещё четыре раза. Однако в дальнейшем начинается первая братоубийственная война между мусульманами - люди не смогли выбрать для себя общего безусловного светско-религиозного лидера.

В дальнейшем мы увидим специфическую трёхуровневую композицию исламского общества. Да, сразу оговорюсь, как вы могли заметить, здесь нет чёткого деления на Церковь ("тело Христово") и паству. Здесь, как вы видите, вся религиозная община участвует в решении религиозных противоречий.

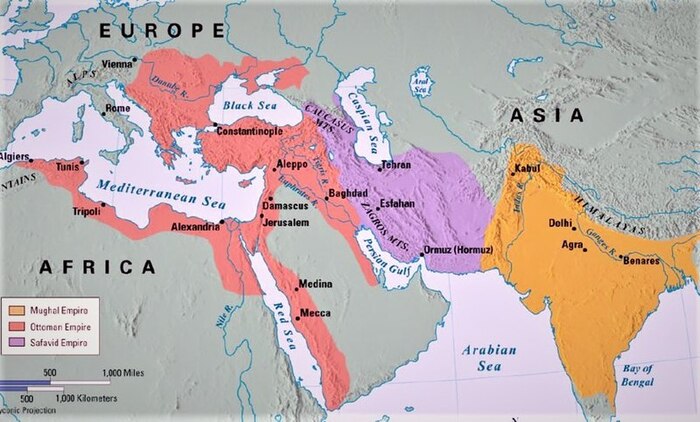

В шиизме на первом уровне находится общественный лидер. Для его выдвижения ему нужно опираться на родовые институты - он должен быть потомком или хотя бы родственником духовного лидера древности. Он должен обладать выдающимися морально-этическими качествами (наличие капитала, как вы понимаете, обычно этому только мешает). Наконец, он обязан быть интеллектуально невероятно одарён, дабы владеть богословием, философией, поэзией и многими иными качествами. Так, например, в исмаилизме до сих пор все Ага-ханы обязаны иметь престижное высшее образование. На следующем уровне находится духовенство, которое занимается передачей слова и воли от лидера своей общине - они принимают законы, судят, осуществляют научную и культурную деятельность, следят за санитарными и нравственными нормами. Я как-то читал любопытную научную работу о функциях кадий в Империи Великих Моголов - в их ведении, например, находилось городская канализация. И тюрьмы. Хотя, конечно, Моголы были суннитами. Третьей частью композиции является религиозная община - люди, которые, с одной стороны, живут по законам общинам, обращаются в суд общины и следуют его судебным предписаниям (даже если они им не нравятся), с другой стороны - отворачиваются от своего духовного лидера, если в нём разочарованы.

Обратите особое внимание на последнее предложение! В периоды кризиса одна религиозная община может распадаться даже на десятки течений и не по философским и религиозным вопросам, а только по вопросу выбора безусловного лидера. И члены уммы принимают живейшее участие в этом процессе.

В суннизме всё сложилось несколько иначе. Здесь сложилась региональная связка трёх сил - духовных лидеров, местных политических кланов и местных племенных сил элиты.

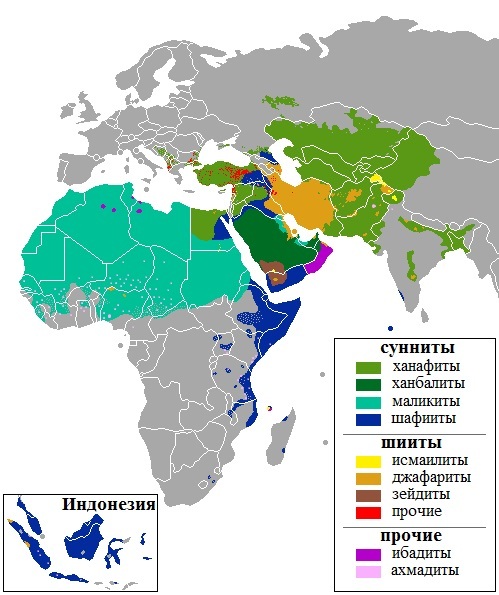

Пожалуйста, обратите на это внимание! Суннизм настолько хорошо закрепился в Африке, Индонезии, Центральной Азии - как раз за пределами Аравии и Ближнего Востока - не по причинам, которые описал автор оригинального поста, с которым я полемизирую, а по вышесказанным причинам. Сунниты адаптировали своё учение под реалии общества.

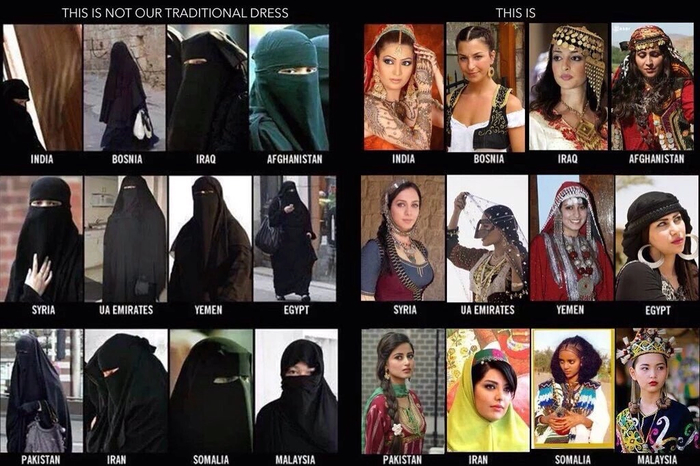

В суннитском мире была создана сложная и эффективная система сдержек и противовесов. Так, например, в ханафитском мазхабе (основной мазхаб Центральной Азии) в качестве источника права используется урф - местный обычай. Предполагается, что если урф прямо не противоречит Корану, то он богоугоден. Именно по этой причине центральноазиатское общество (например, этика для женщин) настолько сильно отличается от аравийского. И, вообще, именно по этой причине в суннитском мире на Земле в принципе настолько пёстрое общество - поставь рядом нигерийку, индонезийку и узбечку, увидишь три разных образа.

Были созданы сложные взаимоотношения с политической властью. Последняя занималась исполнительной властью, не имея права лезть в дела судебной и законодательной. Единственный способ подчинения духовенства, который был у политических лидеров и который работал время от времени - это банальный подкуп. Дарение капитала, устройство на госслужбу, например.

Тем не менее, так получилось, что в исламском мире духовная власть оказалась гораздо прочнее и долговечнее светских. Простые члены религиозной общины понимали, на кого нужно делать ставку - в политических играх правящих кланов нередко проиграть можно было не только свою жизнь, но и жизнь своих родных до седьмого колена. А духовенство было здесь задолго до твоего рождения и будет тоже. Поэтому за справедливостью и помощью и сильные, и слабые обращались к местным духовным лидерам, авторитетам религиозной общины.

Московская соборная мечеть. Когда я учился в начальной школе, я ходил плавать в Олимпийский бассейн мимо этой стройки. Теперь же я люблю гулять по Проспекту Мира и любоваться эстетикой исламской архитектуры.

Наконец, что же это за духовные лидеры такие? Шиизм требует отдельной части, поэтому о нём поговорим как-нибудь в другой раз. Суннитская организация масштабнее и популярнее. Как я уже говорил в прошлой части, "духовенство" в исламе - это буквально научное сообщество. Именно в этом, кстати, я вижу такую большую проблему для исламского мира в импорте европейской научно-технической парадигмы в XVIII-XIX вв. Если человек хотел получить возможность трудоустроиться в отдельной умме, он должен был закончить учебное заведение (медресе). У него должны были быть рекомендации от своих учителей в университете (медресе). После окончания обучения человек находил работу в любой части исламского мира - он мог становится учителем, врачом, философом и так далее. Но, поскольку ему нужно было что-то кушать, он нанимался в общину (это могло быть племя, деревня/аул, крупный город и так далее; позднее мог пойти на госслужбу) и, помимо занятия своей работой, организовывал духовную жизнь мусульман своей общины. Это и есть мулла. Если община богатая и многочисленная, то таких наёмных работников у неё много, у них вырабатывается собственное корпоративное обычное право, по которому они выбирают себе имама - должностное лицо, заведующее мечетью (как нам говорил преподаватель: "не хозяин мечети, а владеющий ключами от мечети").

Наконец, глобальное суннитское духовенство - это очень большая корпорация учёных. Их организация мало чем отличается от современного научного сообщества XXI века. Есть авторитетные специалисты со своими школами, есть их оппоненты со своими школами, есть авторитетные и/или старые мнения (фетвы), есть малоавторитетные и/или молодые мнения (фетвы). Между ними переписка и баталии, всегда есть очень странные муллы где-то в регионах, которые на своей волне. Вот тебе и "исламское духовенство".

Надеюсь, дорогой читатель, вы теперь понимаете разницу между христианским и исламским духовенством. И, я надеюсь, вы ощутили эту красоту самоорганизации, уважения к местным обычаям, демократизм исламского общества. Но, конечно, теперь Авгиевы конюшни ассимиляции приезжающих мусульман становятся совсем уж неприличных масштабов.