Публичные казни военнопленных (к слову, где-то тут Оруэлл открыл для себя готтентотскую мораль и крайне ей удивляется). Хотя нам чётко показывали, что не все это разделяют, на примере в кинотеатре.

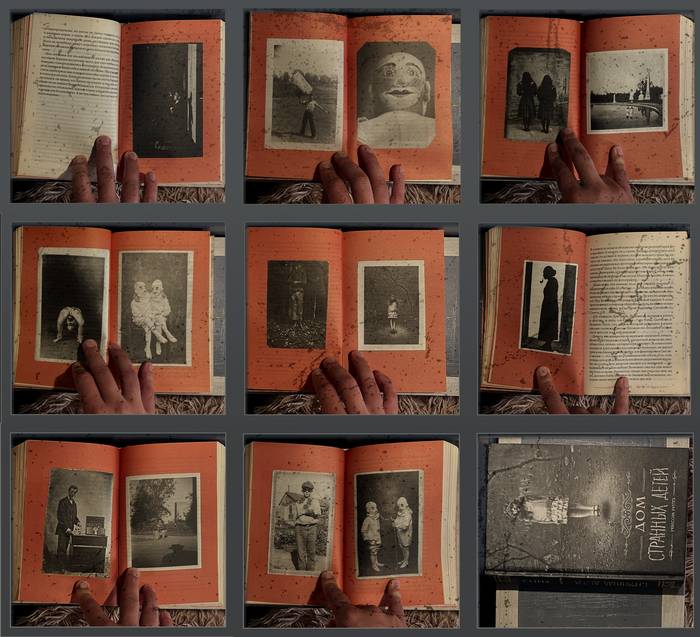

Короче, толку от него ноль. То ли дело «Книга Голдстейна». Тут стоит сказать важную вещь – эта книга тоже недостоверна, так как её буквально подкинула полиция мыслей, но дело в том, что другой у нас и нет. Вот такой прекрасно проработанный у Оруэлла мир, который многие хвалят, что мы должны или верить информации, достоверность которой внутри мира неопределённа, или признать, что Оруэлл написал антиутопию, в которой никак не описал мироустройство, что равно признанию «1984» провальной как антиутопии (т. е. выбирайте плохо описанный мир или никак не прописанный мир, оба варианта для антиутопии плохи).

Итак, книга Голдстейна появляется уже за половину истории и буквально чуть-чуть раскрывает устройство мира.

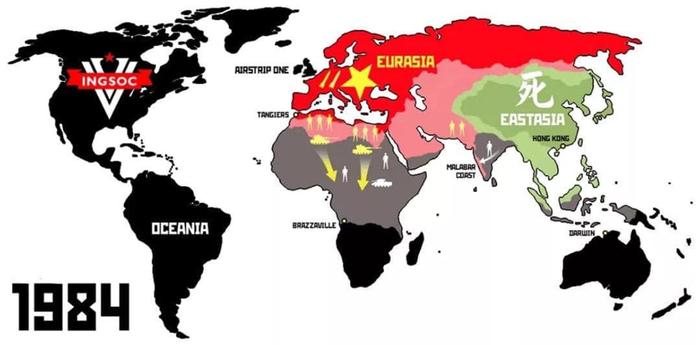

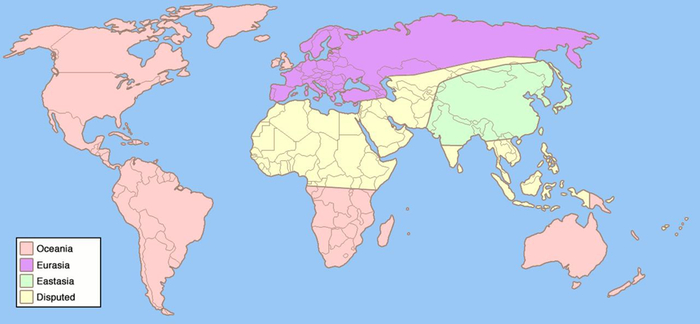

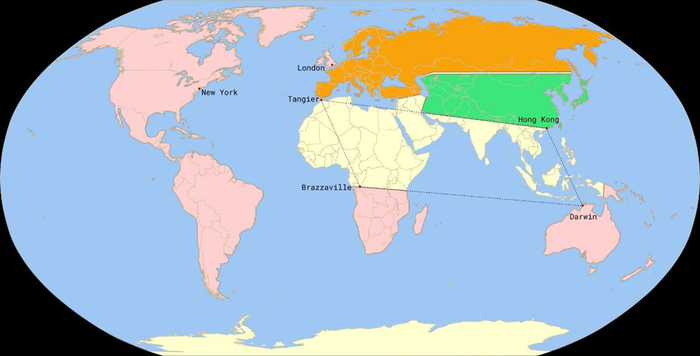

Итак, в мире есть три сверхдержавы. Причём нам прямо говорят, что две страны защищены географически, а третья, Остазия, — трудолюбивостью населения (чтобы это ни значило). Все три страны автаркии! Экономические причины войны устранены, и война идёт за территории, где живёт 1/5 населения... (Более того, они не имеют границы, где все или хотя бы 2 страны сходятся.) Т.е. 80% населения живёт на постоянной основе в 3 державах (о населении потом скажем).

И вот нам в одном предложении говорят, что страны невероятно огромные и могут произвести и добыть всё на своей территории, т. е. автаркии. Даже прямо говорится, что они в войне не заинтересованы. А через предложение уже война идёт не только за население, но и за редкие ресурсы, такие как каучук, который в холодных странах, а что важно, у всех трех сверхдержав имеются тропические и экваториальные территории, приходится синтезировать.

Так всё же есть экономический интерес или нет?

А ещё через абзац оказывается, что цель войны — израсходовать потенциал машины, не повышая уровень жизни.

Ещё раз, если вдруг кто не понял. Вот есть станок. Он может производить стулья, а может производить стволы винтовок. Первый вариант повышает уровень жизни, производит товары общественного потребления, одним словом, хороший. Второй не повышает уровень жизни и приносит пользу лишь в условиях войны либо в случае, когда война крайне вероятна в обозримом будущем. Но в целом, без условий горячей фазы конфликта, бесконечное производство оружия — мёртвый груз. Как можно понять, второй вариант не самый хороший.

Станок может производить только один из этих товаров, более того, он не может производить их бесконечно, так как в какой-то момент выработает свой ресурс. И так как государство в мире «1984» хаотично злое и делает зло не исходя из какой-то выгоды или убеждений, а просто так, для души, то выбор очевиден.

Вечная война, чтобы утилизировать сначала произведённый потенциал, а следом и произведённое им оружие и людей, лишь бы не допустить, чтобы люди жили лучше.

А зачем? Какая финальная цель этого? Шутки шутками, я никого не оправдываю, но государство Оруэлла хуже фашистов. Те творили зверства хотя бы с понятной целью — выкачка ресурсов из покорённых государств. Они прямым текстом говорили, что Европа и Россия — их колонии. Тут же война ради войны, зло ради зла. Никакого прагматизма. Даже ложной цели нет, просто зло ради зла. Не государство, а сказочный злодей какой-то…

Ну ладно, делается намёк, что это борьба с кризисом перепроизводства. Решает ли это проблему? Ну, процентов на десять да, а попутно создаёт новые. Каких? Ну, давайте смотреть.

Кризис перепроизводства наиболее характерен для капиталистической системы. Но чтобы не ошибиться и не скатывать в срачи, возьмём более широко.

Кризис перепроизводства – это болезнь, характерная для рыночной экономики (он возможен в плановой экономике, но не столь критичен для неё и не столь типичен, там скорее проблема может быть диаметрально противоположной), в рамках которой господствует товарное производство и существует развитая денежная система.

Это определяет как причины кризиса, так и опасность его последствия.

Если кратко, кризис перепроизводства – это ситуация, когда количество произведённого товара больше, чем количество товара, который могут потребить.

Для плановой экономики он плох тем, что ресурсы потрачены не эффективно и какая-то отрасль недополучила финансирования, что с большой вероятностью приведёт к перекосу: какой-то товар будет в избытке пылиться на складах или пропадать, а какого-то будет не хватать.

Для рыночной экономики ситуация другая: какой-то выгодоприобретатель, производитель товара, мало того что зазря потратил свои ресурсы, так ещё и, что важно, не получит прибыли, да что там, тут бы по себестоимости продать. А снижение цены приведёт к другим долгоиграющим последствиям.

Так вот, исходя из этого, в мире 1984 должно быть общество с рыночной экономикой: олигополия, фашизм в научном значении этого термина, империализм. Тем более что передел колониальных по своей сути территорий под это подходит.

Но в самой книге вечно говорят про какой-то план. Что намекает на то, что экономика тут плановая. Есть нормы потребления и отпуска товаров на лицо, что говорит не о денежной системе, а о талонах.

Таким образом, у нас в Океании плановая экономика с талонами на товары общественного потребления, которая возникла, судя по всему, как попытка бороться с кризисами перепроизводства, характерными для рыночной экономики и денежной системы.

Возникла она вследствие необходимости из-за бесконечной войны, которая была запущена, чтобы избежать этих кризисов, путём утилизации производственных мощностей не на товары потребления, а на оружие.

Т.е. война — это рудимент, который существует по инерции, так как система, для которой был характерен кризис перепроизводства, с которым этой войной боролись, была преобразована из-за этой самой войны и как следствие проблемы с экономикой, и продолжающаяся война существует опять же потому, что злое зло хочет делать зло.

Объективная причина, пусть и мудацкая, устранена уже давно, но так как государство злооое, оно продолжает бессмысленное действо, лишь бы не допустить роста уровня жизни.

Да, оружие вне войны несёт меньше пользы, но остаётся польза предотвращения войны. Автор сам говорит, что отсталые в индустриальном плане государства поработят. Такая же ситуация с недостаточно вооружёнными. Собственно, такой путь автор и описывает, вот только тут критикуется уже плановая экономика. Оказывается, она всегда просчитывается и появляется дифицит. Действительно, традиционно характерная для такого типа экономики проблема.

Вот только... Два вопроса.

Военная экономика всегда плановая и как-то живёт. Дальше Оруэлл очевидно намекает на СССР, в котором никогда, я повторю это ещё раз, не был, но всё же 1984 написан в 1949 году, т.е. Оруэлл видел лишь ленинский и сталинский СССР. В котором экономические проблемы были следствием разрухи после гражданской и второй мировой войны, и то экономика показывала восстановительный рост. Проблем с товарами, вызванными проблемами плана, характерными для позднего хрущевского и брежневского СССР, Оруэлл не видел. На чем основывается его выводы?

Второй вопрос. Если не плановая и не рыночная экономика, так как обе плохи, то что нам нужно? Или в этом случае плановая экономика плоха, потому что реализуется капиталистами? Так в действительности огромные компании неплохо с ней управляются.

Вот это мир! Особенно радует утверждение, что мир до 1914 при его технологическом развитии более бедный, чем мир 1984. Клиника.

Нет, можно, конечно, сказать, что люди в конечном итоге получают меньше, но только по все той же причине, что абсолютно беспричинно злое государство творит злые дела.

О смерти НТП в мире 1984 я вообще в шоке. Особенно когда они говорят, что 50 лет назад оно было более развито:

1) Это вот такое отсталое общество переписывает всю историю, ага. Верим.

2) Автор признаёт, что некий прогресс все же имеет место, не впечатляющий, но есть (опять страница 2 противоречит странице 1).

3) Но большая часть новшеств имеют военное предназначение. Ну так в нашем мире так же. Интернет, ракеты, самолёты и тысячи других вещей появились в первую очередь как военная технология. Че поменялось?

Дальше мы вообще узнаём, что «1984» — это постапокалипсис, ведь в 50-х была ядерная война (кстати, это же уже при Уинстоне, он должен был это помнить).

Ну и да, тут внезапно проявляется критика капитализма (эх, помнит ещё Оруэлл свои социалистические корни). Проявляется она в том, что утверждается, что если бы машина, т. е. производственные мощности, применялись бы на благо общества, что привело бы к устранению неравенства в связи с ликвидацией тяжёлой и низкооплачиваемой работы, то в обозримом будущем наступила бы утопия.

Да что там, даже стихийно она бы подняла уровень жизни. Но проклятый кризис перепроизводства напугал капиталистов, и те начали утилизировать мощности на войну. Т. е. полная занятость без роста благосостояния. Что в теории возможно, если мы производим продукты общественного потребления впритык для воспроизводства рабочей силы. Но причины этого опять — злое зло ради зла.

И через несколько страниц оказывается, что даже сегодня в период упадка обыкновенный человек живёт лучше, чем несколько веков назад. Прямого противоречия нет, но может пригодится. Поля пашут конным плугом — развитие хуже, чем в 1914, но люди живут лучше… Как?

А так ли плох этот мир? Ведь тут и плюсы есть. Население не строго стратифицировано — в оба круга партии принимают любого по результатам экзамена в 16 лет. Разумеется, более высшие слои более образованы, а значит, с большей вероятностью попадут наверх. Но это социальный лифт.

С фразы, что движение вверх и вниз по социальной лестнице меньше, чем при капитализме, я проорал в голосину. Всё так. Особенно если речь про капитализм первой половины 20 века и ранее. Смешнее только дополнение, что его меньше, чем и в доиндустриальную эпоху. Это при монархизме получается. Когда даже если ты богаче короля, но ты простолюдин, ты всё ещё простолюдин. Ну да.

Я согласен, что внутри партии перемещения минимальны, но это уже не хуже, чем в приведённых примерах.

Более того, внутри партии нет расизма.

Местных лидеров набирают из местного же населения, что является некой формой самоуправления, что уже уменьшает натиск тоталитаризма.

Централизации, кроме языка, по сути нет.

Но вы ведь помните, что перед нами шизофреничный мир злого зла? А потому забудьте, что вам сказали — самых способных пролов просто ликвидируют. Да, есть экзамен. Да, лидеров набирают из местных. Да, в партии нет наследственной власти. Но самых способных пролов — ликвидируют.

А в чем смысл? Если он может стать отличным исполнителем, зачем его убивать? Тем более что тут есть уточнение, что некоторых всё же берут, но большинство убивают... Почему? Почему не всех? При этом убивают самых способных? Но дорога закрыта практически, т. е. надо брать не самых способных, а средних?

Да, там есть разумная цитата о том, что опасность широких масс прямо пропорциональна уровню образования, которое они получают в связи с экономической необходимостью. Но у вас уже есть единичный потенциально успешный исполнитель или руководитель. Зачем вам от него избавляться? Особенно при условии того, что если не будет другого способа партии собрать наверху самых способных, то она, не колеблясь, набрала бы целое новое поколение руководителей в среде пролов. ЭТО ЦИТАТА.

Они убивают самых способных, берут средненьких, по результатам экзаменов в 16. При этом партия не наследственная, у членов партии нет цели передать власть и положение детям, но они по-прежнему прилагают столько усилий ради... Ради чего? Ааа, ну иерархия ради иерархии.

Индивидуально ни один член партии не владеет ничем, кроме небольшого личного имущества, коллективно партия владеет всем.

Ага, а где номинально и фактически это не так?

Ну и дальнейший твист меня просто рвёт. Смотрите. Пролы живут ужасно, полностью в дерьме. Члены внешней партии тоже, но у них уши торчат. Члены внутренней партии тоже, но по пояс. Внимание, вопрос. А кто ограничивает членов внутренней партии? Они сами себя? Зачем? Они друг друга? Ну тут вопрос только достаточно большого сговора, чтобы взять власть. Тем более что внутренняя партия мала, о чем прямо говорится. Ааа, оказывается, внутренняя партия сама в истерии и ненависти к врагу. Оказывается, она сама верит в эту чушь, которую несёт для народа. Эммм. Они идиоты? Они буквально знают настоящее положение дел. Если только не существует «внутренняя внутренняя партия». Но тогда все претензии просто переносятся на уровень вверх. До тех пор, пока не оказывается, что всей этой фигней страдает пара человек.

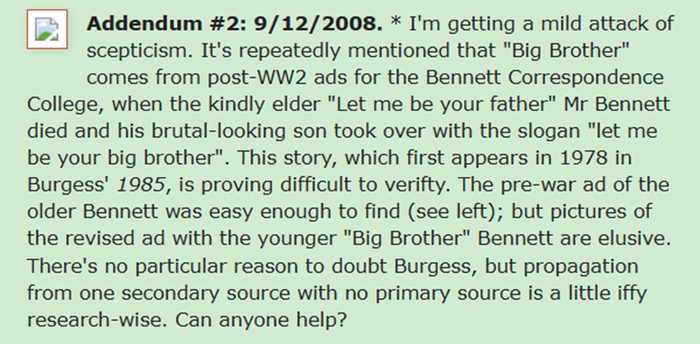

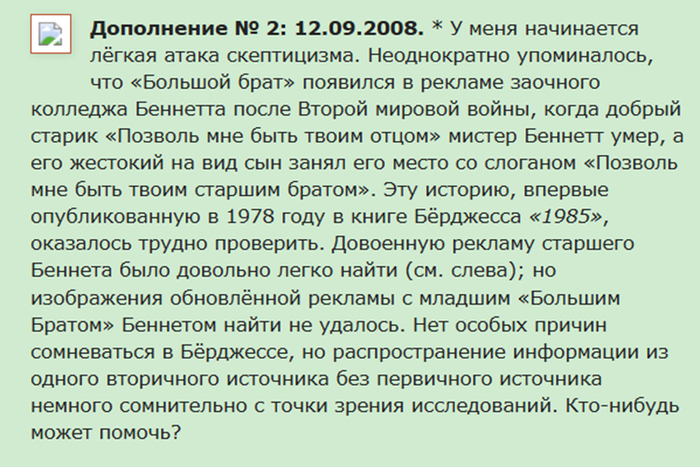

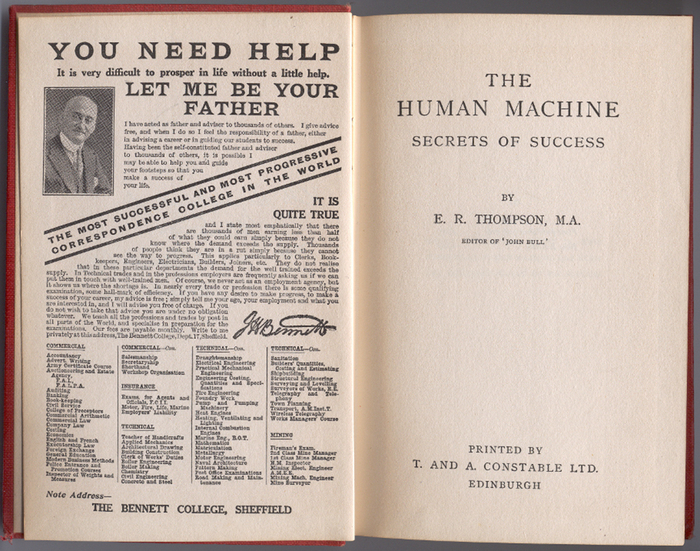

Один из которых Старший Брат. Важный вопрос, кто он и чем вдохновлён. Для начала – альтернативное мнение Бёрджесса, я допускаю, что это источник вдохновения, но суть, как мне кажется, проще.

Вы хотите сказать, что «1984» всего лишь комическая картина Лондона конца Второй мировой войны?

В целом, да. Взять хотя бы Старшего Брата. Мы наслышались про Старшего Брата. Реклама «Заочного колледжа Беннетта» шла во всех довоенных газетах. Там вы видели папашу Беннетта, симпатичного старикана, проницательного, но добродушного, который говорил: «Позвольте буду вам отцом». Затем появлялся перенять бизнес Беннетт-сынок, брутального вида тип, который говорил: «ПОЗВОЛЬТЕ, БУДУ ВАМ СТАРШИМ БРАТОМ».

Skerry’s in Edinburgh was founded in 1878, concentrating on tuition for civil service exams; University Correspondence College (UCC), Cambridge, founded in 1887; H. Foulks Lynch and Co in 1884 concentrating on accountancy; Chambers in 1885, and the Diploma Correspondence College/ Wolsey Hall College, Oxford, in 1894. Subsequently, a multiplicity of correspondence colleges were established, including the Bennett college, in Sheffield[19] in 1900, the International Correspondence School in 1901, a US off-shoot specialising in engineering courses, the Metropolitan College in London in 1910, and Rapid Results College in 1928.

19. http://jsbookreader.blogspot.com/2008/03/predictions.html.

(с) A History of Higher and Professional Correspondence Education in the UK

Stephen A. Hunt

Перейдя по ссылке вы найдёте это:

На сайтах, где жители и историки Шеффилда копают историю своего региона (https://www.sheffieldhistory.co.uk/forums/topic/11266-bennett-college/?showtopic=6871"), удалось найти это:

Наличие этой рекламы подтверждается и иными исследованиями: http://www.glias.org.uk/news/182news.html

Но вот упоминаний или тем более изображений рекламы уже с «братом» нигде найти не получается. Так что тут нужно только верить или не верить на слово. Однако стоит отметить, что никаких причин для того, чтобы выдумывать, у Бёрджесса вроде как нет.

Но если говорить о том, что, безусловно, имеет место в образе Старшего Брата, то это тот момент, когда нужно поговорить о вождизме.

В 19 и 20 веках была тенденция, если не сказать мода, на вождизм. Сейчас этот термин не в чести, но в целом в нём нет ничего плохого. Это практика, при которой во главе государства находится сильный и авторитетный лидер, вокруг которого выстраивается политическая система. Это не плохо и не хорошо. Это имеет свои плюсы и свои минусы, но в современном мире вызывает вой ущемлённых. В мире 19-20 веков сильный и несколько авторитарный лидер, способный прогнуть под себя некоторые решения, был нормой. Сталин в ручном режиме регулировал некоторые сферы, Черчилль продавливал ленд-лиз (да, с оговорками, но в то время были сильны мнения о том, что нужно стоять и смотреть), Рузвельт во время Великой депрессии чуть ли не один против всех доказывал необходимость вмешательства государства в экономику (в то время большинство считало, что депрессия затягивается из-за того, что Рузвельт начал вмешиваться, и если бы не это, то рыночек бы всё уже давно порешал) и реализовывал её. Была мода на сильного лидера. Лидер был символом, власть и правительство отождествляли с лидером, его рисовали на плакатах. И эта общая, но весьма авторитарная тенденция, как мы видим, очень не нравилась Оруэллу. И Старший Брат — олицетворение этого вождизма, доведённое до финала. Даже непонятно, а был ли он, не говоря о том, жив ли он сейчас, — он образ, за которым стоит группа властолюбцев, использующих этот образ, чтобы уменьшить удар по себе и снизить внутреннюю грызню.

Теория революции по Оруэллу.

Внутреннее устройство Океании туманное, как туман. Поэтому давайте попробуем хотя бы разобраться, как мир пришёл к этому ужасу и как он воспроизводится. Надеюсь, у нас получится (нет).

Оруэлл рассказывает упрощённую теорию революции. Есть три класса: высший, средний и низший.

Цель высших — остаться на месте.

Цель средних — поменяться с высшими.

Цель низших, если она есть, так как низшие всегда подавлены, — создать общество равных.

Рано или поздно средние при поддержке низших занимают позицию высших.

И сталкивают низших обратно. Из всех них формируются новые средние, и всё повторяется. Только низшие никогда не достигают целей.

Давайте предположим, что это так.

Автор называет 4 причины падения высших, и отсюда вопрос: а чем Океания не подходит под них? Ладно, уверенность в себе они не потеряют (вообще дурацкая формулировка, но ладно). В среднем звене есть много недовольных. Партия правит ужасно, и есть поводы для поднятия восстания низшими. А этим воспользуются внешние враги.

Но рука автора рисует эту позицию непоколебимой, а значит, так и будет.

Но ладно, мы «разобрались» с внутренним устройством (нет, не разобрались, нам не объяснили ни как действует этот мир, ни как он образовался, ни как самовоспроизводится. Об этом мы можем только гадать). Че там по геополитике?

Оруэлл рисует нам, мир с тремя центрами силы и говорит что 1) их силы равны; 2) одна страна не может быть уничтожена силами 2 других.

Всё. Уже на этом моменте всё рушится.

Во-первых, если есть три равные силы. Три условные единицы, то нельзя сказать, что союз двух из них (1+1) не будет сильнее оставшейся силы (1). И да, из-за недоверия будут перегруппировки и предательства, но само утверждение, что одна страна не может быть уничтожена силами 2 других, при условии что они равны – бред.

Далее, мир всегда стримиться к биполярности (Понятное дело, что Оруэлл писал всё с Китая, США и СССР, хотя тогда ещё сложно было представить, что СССР и Китай разойдутся, причём до состояния открытой вражды). В упрощённом виде (разумеется на практике всё сложнее) это самая устойчивая конфигурация. Структурно различаются только миры с одним центром, двумя, тремя и более чем тремя.

Миры с более чем тремя центрами, будут различными путями (союзы и войны) сокращать их количество, стремясь к другим вариантам.

Триполярный мир – это мир в преддверии того, как два заминают и сожрут третьего.

Из монополярного мира рано или поздно попытается выделиться второй полюс силы для всех униженных и оскорблённых.

И всё в общем виде стремиться к двум полюсам. Равносильным, которым нет с кем сговариваться (да, могут выделяться третьи стороны, или одна сторона в итоге каким-то образом победить вторую, но как я и говорил ранее – это временные состояния, которые так или иначе будут стремиться к тому, чтобы вновь установить биполярный мир).

Ну а если посмотреть на конкретно мир Оруэлла. Вот несколько карт, которые рисуют любители в интернете на основе описаний из книги.

Первое, что мы видим, — тот факт, что Остазии, ну как бы так помягче сказать… п****ц. Она самая маленькая, она со всех сторон окружена врагом, у неё есть большая граница с Евразией, а единственное, что её оберегает, — трудолюбие граждан. (При этом, учитывая, что в 1948 году не было причин для выделения Китая в отдельную силу, есть только две причины для выделения Оруэллом триполярного мира: чтобы не как в реальности с биполярным разделением; предположение о том, что леваки не могут не делиться (в целом правда, особенно троцкисты, с которыми связан Оруэлл, но в целом левые силы часто делятся и раскалываются, слишком часто).

Кстати о гражданах. Население.

Во внутренней партии ~6 млн. членов, что равно ±2% населения Океании. Пролов, как мы помним, 85%. Проведём нехитрые расчёты, и мы получим 39 млн. служащих внешней партии и 255 млн. пролов. Сумма: ~300 млн. человек.

Вернёмся к карте и оценим размер страны и её население.

А дальше предположим, что население остальных стран сопоставимо, ладно, Остазия исторически более населена, так что возьмём в 1,5 раза больше.

300000000+300000000+450000000=1050000000, что, как мы помним, – 80% населения, а всего в мире будет ~ 1312500000 человек (разумеется, значения неточные). На 200 миллионов меньше, чем было в 1900-м году. В 1940-х было уже около 2,3 млн. А в реальном 1984-м – 4,7 млрд.

Даже с учётом вечной войны цифра Оруэлла странная. Если война давно перестала быть такой ужасной, то даже с учётом ядерной войны за эти десятилетия население должно было восстановиться и пойти в рост (для сравнения, СССР после Великой Отечественной войны понадобилось 10–15 лет для того, чтобы вернуться к довоенной численности населения, Германия, которая понесла гораздо меньшие потери, также восстановила численность за десятилетие). Но в мире Оруэлла, в 1984 году, население Океании всего на треть больше, чем сумма населения США и Британии в родном для Оруэлла 1948 (~200 млн.), добавьте туда население занимаемых Океанией Бразилии, Аргентины и Канады и получите аналогичное население (Оруэлл просто сказал, что спустя 40 лет население останется на той же отметке, а если рассматривать все территории, то оно ещё где-то на четверть уменьшилось).

А если война продолжает значительно снижать население, то это, конечно, объясняет общую бедность населения, но подрывает тезис о непобедимости сверхдержав и вызывает сомнения в численности.

Слишком большая территория для такого маленького населения, а учитывая, что сельское хозяйство, как можно понять из книги, хотя в ней мало что можно понять, работает не огромными масштабами, то получается, что большая часть этих территорий – пустошь, возможно, радиоактивная (но уж точно не вся территория – большие города вполне, но заражение всей территории мало того, что маловероятно, так ещё и бессмысленно).

А теперь у нас с вами кроссовер между блоками «Шизофрения», «Население» и книгой Голдштейна. Смотрим:

1. Одна из причин войны, что бы там ни говорили – захват рабочей силы.

2. У Океании дох… много, очень много пространства.

Значит, нужно стимулировать рождаемость. Это не повлияет на уровень жизни, просто раньше 99% производственных мощностей утилизировались в войну, а 1% обеспечивал минимальный уровень жизни 300 млн человек, а будет так: 95% производственных мощностей утилизируются в войну, а 5% обеспечивают минимальный уровень жизни 1 млрд человек. Так? Не так!

Молодёжный антиполовой союз (В очередной раз поговорим о морали). Партия хочет больше рабочей силы. И хочет искоренить любовь и семью. Поэтому они превращают секс в обязанность для увеличения численности людей, без романтики и любви? Ликвидируют институт семьи, забирая детей в государственные образовательные учреждения? Нет. Они зачем-то сохраняют семьи и продвигают целибат в партии.

Давайте вновь обратимся к Бёрджессу:

Как выглядит расстановка сил в современном мире в сравнении с вымыслом Оруэлла?

Совершенно иной. Сверхдержавы появились, но оказалось, что им не так просто осуществлять контроль над меньшими государствами. Малые государства не были поглощены крупными. Послевоенная эпоха была отмечена духом регресса, отделением бесчисленных бывших колоний, возникновением своры независимых диктатур, олигархий и истинных демократий. Верно, сейчас много говорят о сферах влияния, взаимопроникающих системах и так далее, но не существует огромных централизованных блоков оруэлловской модели, которые имели бы сходную идеологию...

Господи ты Боже! Но вы должны признать, что в основных чертах пророчество Оруэлла сбылось. Америка, Россия и Китай вполне могут сойти за три кошмарных сверхгосударства, вооруженных до зубов и готовых напасть друг на друга.

Но ведь они не нападают. Не было никаких откровенных столкновений. Да, словесные баталии, но никаких ядерных атак на Нью-Йорк, Москву или Пекин.

...в среднем две небольших войны в год....

А на мой взгляд, прямые столкновения очень даже имели место, взять хотя бы корейский инцидент 1953 года или историю с ракетами на Кубе в 1962-м.

Но выдвинутое Оруэллом предположение (и он тут был не одинок), что за ядерной войной последует соглашение вести постоянную, но ограниченную войну обычными вооружениями, как будто осталось далеко в прошлом…

Не столько невинны, сколько проницательно понимают, как далеко они могут зайти. И как далеко позволит им зайти их экономика. Кстати, интересно отметить, что оруэлловские экономические предпосылки войны в эпоху ядерной бомбы не сработали. Я говорю про растрату продукции промышленного производства на военные цели, чтобы поддерживать низкий уровень жизни. Сама идея берет свое начало в нацистской Германии: пушки вместо масла... Словно бы межконтинентальная ракета и цветной телевизор находятся в одной и той же области экономической экспансии. В современную эпоху нельзя разделить два вида технологического прогресса – тот, что несет смерть, и тот, что якобы улучшает жизнь. И действительно, отчасти эту эпоху можно охарактеризовать в терминах синтеза этих двух: уютный вечер у телевизора с войной во Вьетнаме в качестве хроматического развлечения. Американские военные эскапады идут рука об руку с радостями потребительства. Ничего оруэлловского тут нет.

Итог по книге Голдстейна.

Вся информация о мире «1984» получена от ненадёжного рассказчика. Это или немногочисленные слова (притом что «1984» на треть больше по объёму, чем «Мы», внимание мироустройству там столько же, если не меньше) самого главного героя, который немножко сумасшедший, или книга, написанная спецслужбами для ловли на живца от лица оппозиционного политика в изгнании, т. е. заинтересованными лицами в конкретных целях (и это не описание мироустройства) от имени другого заинтересованного лица. Почитайте, что обычно политическая иммиграция пишет про положение дел в стране, которую они покинули, и поймите, что там лжи в лучшем случае половина. Мы можем или считать, что это ложь, и тогда Оруэлл никак не описал мир, или принять эту информацию за правду, и тогда Оруэлл описал мир так, что лучше бы не описывал, так как в этих объяснениях каждое слово противоречит двум другим, каждое утверждение опровергается одним или несколькими утверждениями в соседнем предложении (например, утверждается, что все три страны — автаркии, утверждается, что они могут создать или добыть любые ресурсы на своих территориях, утверждается, что война идёт НЕ за ресурсы, а через абзац утверждается, что война идёт за редкие ресурсы, которые не могут добыть (хотя это автаркии, которые могут добыть любые ресурсы) страны без тропических (если мне не изменяет память) территорий, при том, что все три страны имеют тропические территории, но вообще, как мы узнаем из следующего абзаца, вся война идёт только за людские ресурсы (расположенные на нейтральных территориях), но захватывать напрямую территории врага нельзя, так как их население нельзя ассимилировать, а ещё через абзац вообще оказывается, что война не несёт вообще никакого экономического интереса, а призвана лишь утилизировать производственные мощности без повышения качества жизни.

При этом сама книга Голдстейна не чувствуется частью мира. И выглядит так, будто Оруэлл в середине книги понял, что забыл рассказать нам о мире, и начал в срочном порядке исправлять. Но места для того, чтобы сделать это изящно, не было, и он впихнул книгу (заметьте, что прошлые антиутопии предпочитали показывать, а не рассказывать (что исключало субъективное восприятие героев и позволяло верить показанным событиям, без возможности списать какие-то обстоятельства на личные бзики героев)). Особенно чужеродность книги чувствуется в связи с теми примерами, которые он приводит: вот откуда человек в мире, где история утаивается и переписывается, знает, что такое католическая церковь Средневековья и насколько валидно утверждение, что даже она в сравнении с устройством мира в 1984 была терпимой?

Это все равно что нам говорить, что в сравнении с нами правительство Тутанка 12 на Марсе ещё можно было терпеть.

Но самое противное, что в момент, когда Уинстон, читая книгу, дошёл до момента с мотивами… он перестал читать… прямо перед тем, как их должны назвать. А после того, как он бросил читать, он ноет, что так и не понял зачем. Так вот следующий абзац. Прочти его, сволочь!

Официально в этот момент автор — мудак. Потому что он не придумал мотива. Ведь нет мотива для творящейся в книге х***и, кроме авторского произвола (и дальнейшие события это лишь подтверждают).