Рассказ о грядущих днях

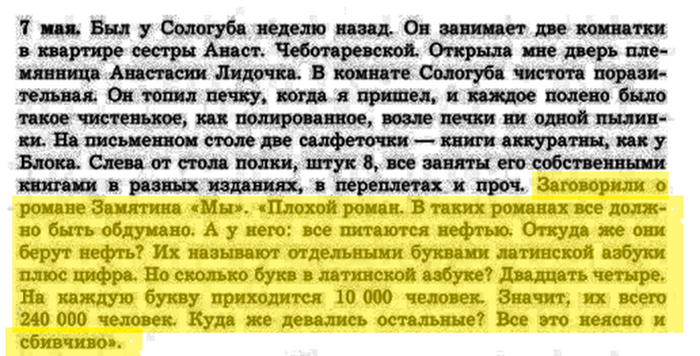

За два года до публикации «Когда спящий проснётся», в 1897 году, Уэллс пишет антиутопичный рассказ под названием «Рассказ о грядущих днях», который, в 1899 году публиковался в журнале, а после, в том же году, вошла в сборник «Рассказы о пространстве и времени».

Нам это произведение интересно не только по той причине, что оно является антиутопичным, но и потому, что его события происходят в том же мире, что и события рассмотренного ранее романа, о чём прямо говорится в самом произведении.

Итак, Элизабет, девушка из богатой семьи, влюбляется в Дэнтона, рабочего из среднего класса (хотя судя по всему он ближе к так называемой рабочей аристократии). Так как они оба молоды и горячи, они легко поддаются модным в то время веяния романтического XVIII века. Рассказ разделён на пять частей.

В первой части отец девушки нанимает гипнотизёра, чтобы тот отвадил его дочь от возлюбленного, забыла о нём и выбрала более подходящего, по его мнению, жениха. Стоит отметить, что Уэллс в 1899 году говорил о том что разные люди по-разному реагируют на гипноз и что если девушка будет против то в состояние транса её ввести не получится. Ефремов, при всем моём к нему уважении не справился. Ну да ладно, вернёмся к истории. Дэнтон беспокоясь за Элизабет, которая несколько дней его не посещала, пытается найти её в мегаполисе и, благодаря чуду и авторскому произволу находит, и обнаруживает что она к нему полностью холодна и как будто не помнит. Расстроенный, он идёт к гипнотизёру, что бы тот вылечил его раны и помог забыть любимую, и благодаря чуду и авторскому произволу попадает к тому же специалисту, что и Элизабет, узнаёт что с ней стало и угрозами заставляет гипнотизёра вернуть всё как было.

Эта часть даёт общее понимание об обществе, которое страдает от высочайшей урбанизации, сильного социального расслоения, тотальной монополизации и коммерциализации всего. Также эта часть позволяет нам увидеть жизнь верхнего слоя общества.

Люди из верхних слоёв, буквально, так как мегаполисы строятся вверх и жильё на вершине, доступное солнечному свету, могут позволить себе только богатые люди, пока большинство людей живут в вечной тени нижних этажей (Да, прям как города-ульи из вахи).

Даже в XX веке нижние кварталы городов еще выходили под открытое небо. Они занимали участки с глинистой почвой, пески или болота и были широко открыты дыму соседних фабрик, доступны наводнениям и плохо снабжены водой. В этих кварталах гнездились болезни, поскольку ближайшим богатым соседям не грозила опасность заразиться.

Но в XXII веке рост города вверх, ярус над ярусом, и непрерывность построек скоро привели к иному размещению. Зажиточные классы обитали в роскошных гостиницах, в чертогах поближе к кровле. Рабочее население гнездилось внизу, у самой земли, так сказать, в подвальном этаже.

Они мирные и им сложно представить себе вид крови, или причинение вреда, они даже драться не умеют и лишь нужда заставила Дэнтона угрожать силой. Их мир соевый, но далеко не ужасный: люди слабы, из-за обилия досуга малосоциализированы.

В целом выстраивается привычная для Уэллса и в целом верная идея о том, что силу и стойкость в человек воспитывает необходимость. Из-за чего будущее человека среднего и высшего класса – физическое вырождение и беспомощность. В одной своей работе он доведёт эту мысль до логического конца

Собственно это одна из причин, почему Ефремов в своей утопичной "Туманности Андромеды" подчёркивал что человек будущего ДОЛЖЕН заниматься в том числе физическим трудом.

Также где-то тут, среди прочего промелькнуло упоминание среди имущества жены и детей

Во второй части пара тайно женится и бежит в заброшенную сельскую местность, а в следствие гиперурбанизации в этом мире вся сельская местность заброшена - на всю Англию – четыре города, а поля во власти единственной компании – и пытается жить за счёт земли.

Поначалу всё неплохо, они гуляют по полям, обустраивают небольшой заброшенный домик, да, будучи слабо социализированными и в целом, достаточно пустыми в культурном плане людьми, без особых интересов, они страдали от скучного досуга, ведь даже тем для разговоров особо не было, но это всё терпимо. А вот что не терпимо это первая непогода, а для людей всю жизнь живших под куполом – это так себе затея вообще, но всё усугубляется тем, что они в городской летней одежде, в заброшенном доме без электричества, промокшие и с текущей крышей. Но это можно было бы пережить. Что пережить нельзя – так это собак компании, которые наведались в их дом одним ранним утром и недоумевали что тут делают люди. В результате Дэнтону пришлось пустить в ход меч (Да этот придурок попросил выковать ему меч), и даже Элизабет замочила пару собак лопатой. Не желая повторения и тем более проблем с компанией – они вернулись в город с чего и начинается третья часть.

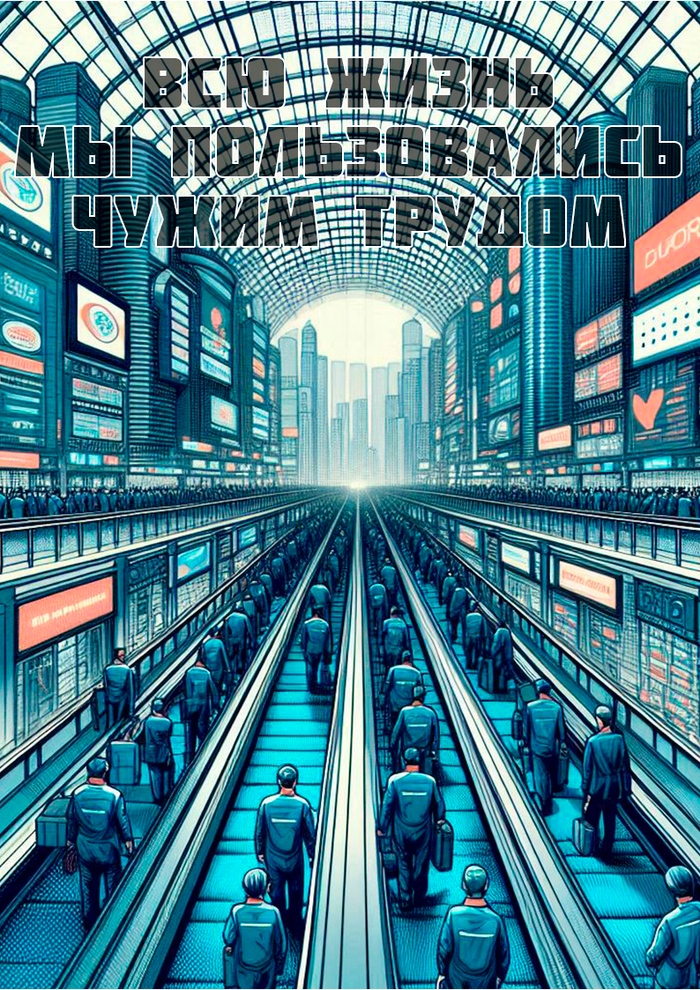

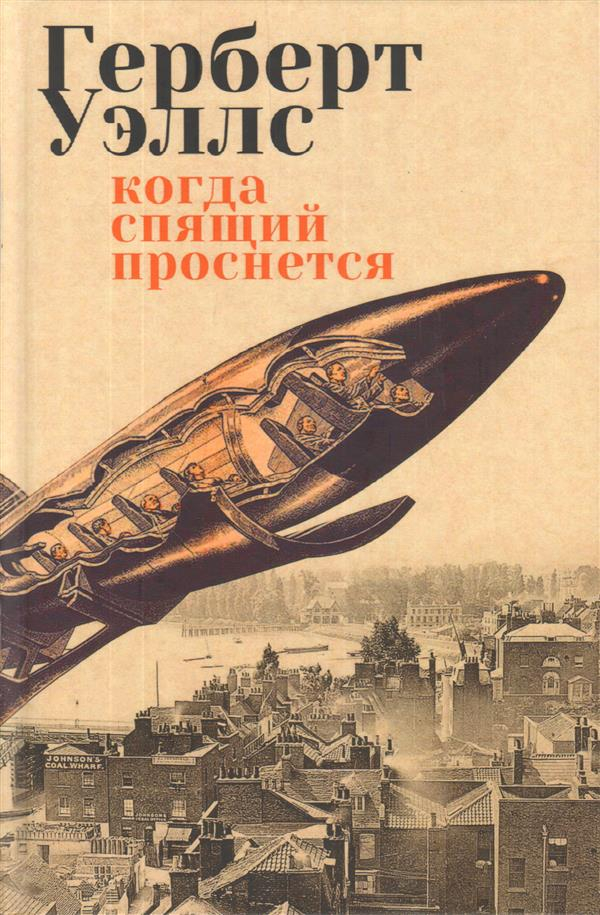

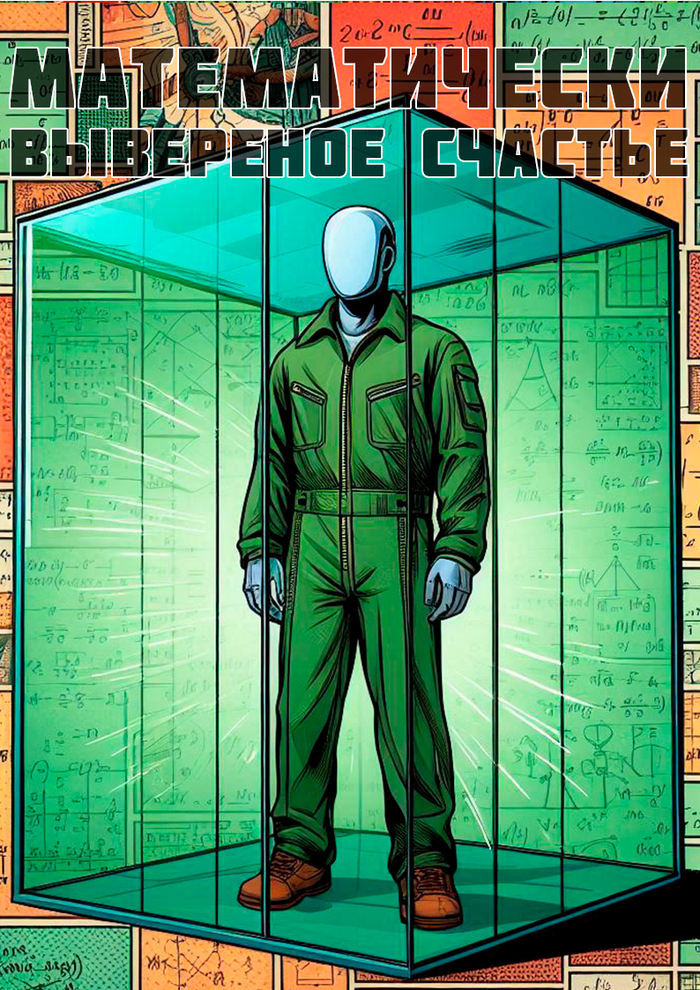

После возвращения в город пара ведёт скромный образ жизни среднего класса. Они арендуют небольшую квартирку, что является необычным для этого мира, больше стремящегося к коммунальному жилью, не отдают недавно родившуюся дочь в ясли, накупают в антикварных лавках кучу старинных вещей и живут в своё удовольствие. Вы спросите а на какие финансы всё это благополучие? Ну эти идиоты набрали долгов обеспеченных наследством, которое должна в день своего совершеннолетия получить Элизабет, и да, никакой работы, за всё это время ни один ни другой не нашли. Более того когда Элизабет вступила в наследство и расплатилась с долгами у них осталась крайне маленькая сумма и только в этот момент они зашевелились, но уже было поздно: в какой-то момент у них не заканчиваются деньги, работу наш Дэнтон найти не смог, они отдают дочь в ясли, а сами вынуждены спуститься на самое дно и пойти искать работу в «Рабочей компании» и облачаются в синюю униформу (Именно люди в ней изображены на нашей обложке этой части).

Ну и рассказ о четвёртой части, логично начать с объяснения того, что из себя представляет «Рабочая компания»:

Рабочая Компания вначале была благотворительным учреждением; она имела целью доставить пищу, кров и работу всем нуждающимся. И кроме того, ставила своей задачей дать пищу, приют и медицинскую помощь всем больным, которые к ней обращались. Вместо платы больные давали расписки с переводом всех издержек на рабочие часы; эти расписки они должны были погасить по выздоровлении — трудом. Они скрепляли свои расписки отпечатком большого пальца, потом отпечатки фотографировались и заносились в строго установленном порядке в рабочие регистры; таким образом каждый клиент из общего числа в 200 или 300 миллионов мог быть опознан после короткого розыска.

Дневной труд исчислялся в два промежутка, применительно к работе генератора, дающего электрическую силу, или к ее эквиваленту. Исполнение этой работы было обеспечено принудительным законом. На практике Рабочая Компания нашла необходимым прибавить к ежедневной рабочей плате несколько пенсов в виде премии за успешную работу.

Эта замечательная организация стала снабжать дешёвым и послушным трудом низшего качества промышленные предприятия всего земного шара. Почти третья часть населения земного шара от колыбели до самой могилы числилась в составе должников и рабов Компании.

Помните в «Спящем» рассказывали про тяжёлое положение рабочих? Так вот это эти ребята. Да, в романе им уделялось мало внимания и лишь кратко описали их положение, что отобрало часть глубины у романа, ну так вот эта глубина, в не самом большом рассказе.

Но вернёмся к нашим героям. Они прибыли в Компанию, получили униформу, питание (К слову они до этого уже долго не ели, и Элизабет часто спрашивала у Дэнтона не проголодались ли они ещё?), адрес для ночлежки и адрес для работы.

Пока они шли на работу произошёл примечательный разговор:

Конечно, — сказала она. — Всю свою жизнь мы пользовались чужим трудом. Теперь пришла наша очередь…

Она остановилась перед неожиданным и малопонятным выводом.

— Мы ведь платили, — сказал Дэнтон.

Такой порядок вещей казался ему весьма естественным.

— Мы ничего не делали — и все же платили. Этого я не понимаю… Быть может, теперь мы расплачиваемся… — сказала Элизабет.

Дэнтону поручили присматривать за огромным гидравлическим прессом. Работа достаточно простая, но крайне нудная и выматывающая, так как действия от тебя требуются минимальные, но ты вечно должен быть сосредоточен на прессе, что бы не допускать ни секунды простоя, с одной стороны, и ни секунды работы в холостую с другой.

В этом унылом свете, который был необходим для его непонятной работы, пресс расселся широко и важно, словно металлический Будда. И порой Дэнтону казалось, что это загадочный идол, которому люди в странном безумии принесли в жертву его, Дэнтона, жизнь. Работа самого Дэнтона была очень однообразна. Обычно пресс работал без заминки с легким постукиванием; но как только изменялось количество или качество тестообразной смеси, которая постоянно притекала по питательному каналу и сплющивалась в тонкие пластинки, пресс извещал об этом Дэнтона изменением ритма, и нужно было тотчас же переставить рычаги. Малейшее замедление причиняло напрасную порчу смеси и кончалось для Дэнтона вычетом пенса или двух из его ничтожной платы. Если приток смеси прекращался (во время приготовления этой смеси кое-что приходилось делать вручную, и эта работа нередко прерывалась какими-то судорожными припадками у мастеров), следовало тотчас же остановить пресс.

Унылая, рутинная, почти ритуальная работа под землёй… Хммм…

Работа Элизабет была сложнее. В то время у очень богатых людей была мода покрывать стены в комнатах металлическими панелями с красивыми узорами, правильно повторяющимися, как на обоях. Однако по вкусу эпохи требовалось, чтобы эти узоры выделывались не механическим, а ручным способом, чтобы не было однообразия. Лучше всего такие узоры выходили у женщин, а особенно ценились женщины с природным вкусом и некоторым образованием.

Здесь автор в некотором роде критикует промышленную эмансипацию женщин. Видно, что Уэллс – фабианец, причём далеко не глупый и видит в том числе и проблемы подобных тенденций, например: неравенство в оплате труда и сегрегация труда.

Несколько позже Дэнтона переводят на новое место, где он должен работать уже с людьми, более того с теми, кто с рождения носит синюю форму: они говорят на непонятном ему диалекте, из-за своей гордости он обидел их и теперь наиболее агрессивные из них хотят его убить, одним словом они погружены в местный бойцовский клуб, Элизабет же находится в серпентарии, где куча склочных и, в основном опустившихся, женщин перемывает друг другу косточки, отец Элизабет подговаривает её уйти от Дэнтона с которым они всё сильнее отдаляются и да их дочь умерла в яслях. Ситуация безвыходная, и как же всё закончится?

В целом, Уэллс, обошёлся с героями мягко и в пятой части мы узнаём, что большая часть проблем пары, в частности обвал акций из наследства Элизабет и то что Дэнтон не мог найти работу – проделки Биндона, отверженного Элизабет мужчины, который так хотел вернуть её к себе, но когда тот узнал что вскоре умрёт, то решил, по причине своего драматического характера, оставить своё состояние ей, благодаря чему Дэнтон и Элизабет возвращаются к образу жизни среднего класса. А Биндон – заказывает себе эвтаназию.

Из этой небольшой части мы узнаём про коммерциализацию религии в этом мире, но гораздо важнее финальный разговор с последним врачом – он просто шикарен. Такого цинизма и веселья сложно представить:

Перед последним из них Биндон дал волю своему негодованию против медицины вообще.

— Как! — воскликнул он с жаром. — Столько веков прошло, и вы ничему не научились, только умеете говорить о собственном бессилии? Я прихожу к вам и говорю «спасите меня!», а вы плечами пожимаете в ответ…

— Конечно, это неприятно, — согласился доктор. — Но ведь вы сами не береглись.

— Никто мне не говорил.

— Это не наше дело — нянчиться с вами, — проворчал доктор. — И почему это мы должны спасти именно вас? Видите ли, с нашей точки зрения люди с такими страстями, как вы, должны выйти из строя.

— Как выйти из строя?..

— Ну да, умереть. Это закон.

Лицо у него было молодое, ясное. Он улыбнулся, глядя на Биндона.

— Мы, знаете, продолжаем наши изыскания. И даем советы тем, кто имеет довольно ума, чтобы слушать. И ждем своего времени…

— Ждете времени?

— Ну да, ждем. Мы еще не готовы, чтобы принять в свои руки управление.

— Что такое?

— Не волнуйтесь, пожалуйста! Наука еще не созрела. Ей надо расти еще не одно поколение. Мы знаем теперь, как мало мы знаем. Но время все-таки движется. Вам-то уж не придется увидеть. Но, между нами говоря, ваши богачи и политики, с их свободной конкуренцией, патриотизмом и религией, натворили такую путаницу… Подумайте только об этих подвалах и о других вещах… Иные из нас полагают, что в свое время мы сумеем устроить так, что там будет больше света и воздуха. Наука, знаете, растет и зреет понемногу. И торопиться не к чему. Настанет когда-нибудь время, и люди будут жить иначе, чем теперь. — Он пристально посмотрел на Биндона и прибавил: — Многим придется убраться на тот свет до этого времени…

Биндон сделал попытку указать этому молодому человеку, как неприлично такими речами путать пациента и как это невежливо и даже дерзко по отношению именно к нему, Биндону, человеку почтенному и занимающему видное общественное положение. Он несколько раз говорил, что доктор за свои услуги получает плату, — он особенно подчеркнул слово «плата», — и потому даже права не имеет отвлекаться в сторону и обращать свое внимание на всякие такие вопросы.

— Но мы обращаем, — возразил молодой человек уверенным тоном.

Да, многие проблемы, описанные в романе, особенно в отношении устройства высшего общества – романтические бредни по ушедшему времени, когда трава была зеленее, люди жили в сёлах и мужчины бегали с мечами защищая женщин. Присутствует недвусмысленная критика капитализма: чувствуется что автор реформист-социалист (Ну конечно до того как он начал разочаровываться в человечестве и собственных начинаниях и не пришёл к выводу, что человечество переоценено). У общества есть проблемы, они серьёзные, но в целом, антиутопия выглядит мягкой... Если не знать к чему она приведёт.

Машина времени

Произведение, не нуждающееся в представлении. Первое, и по совместительству одно из наиболее известных, крупное научно-фантастическое произведение Уэллса, давшее начало направлению хронофантастики – было издано в 1895 году и представляло собой переработку идей из более раннего, ещё со школьных времён, рассказа Уэллса – «Аргонавты времени» (Как мы можем судить кроме идеи машины времени, ничего в новое произведение не перекочевало). Данное произведение Уэллса, также относят к антиутопичным произведением (конкретно тому направлению дистопии, которая отображает мир после апокалипсиса), но хоть это действительно так и, более того, «Машина времени» представляет собой прекрасное произведение, нас, в рамках данного эссе, интересует не всё произведение, а лишь первая его половина, посвящённая устройству общества элоев и морлоков.

Хоть в тексте и нет прямого упоминания этого, есть некоторые косвенные свидетельства того что это далёкое будущее мира «Когда спящий проснётся» (Разумеется, когда Уэллс писал роман, он не думал, что через два года напишет повесть и роман, которые будут рассказывать про тот же мир, но на 800 000 лет раньше. Нет, просто он, во многом исследовал и критиковал те же процессы и вопросы, в приблизительно том же возрасте, а потому, видя один и тот же вектор развития, неудивительно, что «Когда спящий проснётся» и «Рассказ о грядущих днях» отлично ложатся в мир «Машины времени»). Одним из таких косвенных свидетельств является тот факт, что «Машина времени» предвещает «Когда спящий проснётся» тем, что в самом начале один из героев в шутку говорит о том, что можно оставить деньги в банке и скакнув во времени стать самым богатым человеком; другой признак – причины и характер расслоения в обществе приведшие к появлению элоев и морлоков и таких мелочей много.

Итак, мы с вами оказываемся в Англии викторианской эпохи, и присутствуем на одном из еженедельных ужинов, в доме, некоего изобретателя, который не будет представлен нам иначе, как Путешественник во времени. Он сообщает своим гостям, что у него есть экспериментальная машины, требующая проверки и более того, заявляет что это ничто иное как машина для путешествия во времени. Из лаборатории он выносит небольшой прототип, позволяет его осмотреть всем желающим и, приводит её в действие. Все присутствующие видят, как она исчезает, а Путешественник говорит, что у него в лаборатории почти готова большая машина, в которой человек мог бы путешествовать во времени.

На следующей неделе, ужин начинается без хозяина дома, который, припозднившись на несколько часов, усталый и потрепанный повествует своим гостям о том приключении которое он пережил.

Отправившись вперёд, Путешественник наблюдал быстрое движение вещей вокруг. Он видел, как его дом исчезает, на его месте появляются новые здания, исчезают, заменяясь пышными садами, вновь появляются. Он отмечает, некоторую необдуманность своего путешествия, ведь в случае, если он остановиться в тот момент, когда пространство, где находится машина, занято чем-либо – это означает для него неминуемую смерть.

Так или иначе Путешественник останавливается, как мы позже узнаем в 802,701 году и, рядом с огромным белым сфинксом, встречает общество маленьких, похожих на детей гуманоидов, названных им элоями, вероятнее всего в честь Элохим, одного из ветхозаветных имён Бога. Они живут небольшими сообществами в огромных футуристических, но разрушающихся зданиях и являются вегетарианцами.

Он пытается наладить общение с ними, но те, лишены любопытства и, как дети, не способны к самодисциплине или долгой концентрации на чём-либо, а потому их интерес к нему быстро появляется и быстро затухает.

Осознавая, что от этих существ не стоит ожидать опасности, он, в целях безопасности, отсоединяет рычаги управления от машины времени и Начинает своё небольшое путешествие.

После знакомства с окрестностями путешественник достигает вершины холма с видом на то, что когда-то было Лондоном, и обнаруживает руины того, что когда-то было мегаполисом.

Он старается осознать структуру и сущность нового человеческого общества и приходит к первым выводам.

По отсутствию частных хозяйств, по схожести одеяний элоев и их коммунальному образу жизни, Путешественник сделал вывод что мир, когда-то прошёл стадию коммунизма, золотую эру человечества, и на данный момент он видит медленный её упадок: научно-технический прогресс на Земле остановился и человечество достигло состояния абсолютного покоя.

Абсолютную схожесть в телосложении между всеми элоями, мужчинами и женщинами он объяснил тем, что разница выродилась из-за условий, не предполагающих необходимости в серьёзной разнице между мужчиной и женщиной: физическая сила мужчин, стойкость организма женщин, вытекающее из этого разделение труда – они необходимы только в век физической силы, который, судя по всему давно прошёл. Интеллект так же проистекает из необходимости: не имея реальных проблем, стоящих перед элоями, они потеряли дух, интеллект и физическую форму человечества на пике их развития.

Автор видит окружение и делает вывод, что перед ним - закат человечества, неизбежный результат тогдашнего вектора развития. Ведь сила - вырабатывается нуждой, а обеспеченность порождает слабость. Человек подчинил природу, и тем самым потерял стимул борьбы и развития, превратившись в подобных детям элоев. (Разумеется возникает вопрос, покорения космоса. 800000 лет как-никак. Но автор его не раскрывает, а жаль).

Автор решил, что перед ним рай, но ему сложно было понять, экономические основы этого общества – откуда берутся одежда и некоторые другие блага.

Подводя чёрту под размышления автора можно сказать, что он попал в мир людей, полностью удовлетворённых.

Авторское объяснение запустения мира, по его собственному признанию было ложным: он допустил ряд ошибок и реальность превзошла его ожидания. И не удивительно, даже если забыть о том, что ждёт нас дальше по его рассказу, некоторые из тезисов звучат сомнительно сами по себе: так, опустение гораздо правдоподобней объясняется тем, что элои просто-напросто стали слишком пассивными чтобы поддерживать окружающую их действительность чем недостатком населения вызванным слишком эффективными мерами борьбы с перенаселением.

Так или иначе вернувшись на место прибытия, Путешественник обнаруживает, что его машина пропала; он уверен, что она, по крайней мере, не путешествовала во времени, поскольку он убрал ее рычаги. Обнаружив пропажу, Путешественник чуть было не сходит с ума, но в конце концов успокаивается и понимает, что Машина не могла пропасть сама собой, а значит, её можно найти. Ему удаётся обнаружить следы переноски Машины времени, ведущие к дверям в пьедестале Сфинкса, однако все попытки узнать что-либо у элоев наталкиваются на стену полного непонимания и отторжения.

В это же время у Путешественника появляется подруга из числа элоев — Уина, которую он спас, когда она тонула во время купания в реке. Уина привязывается к Путешественнику и проводит с ним практически всё время, в определённой степени даже докучая ему.

От Уины Путешественник впервые узнаёт о том, что всё обстоит не так гладко, как кажется на первый взгляд — так, казавшееся ему утраченным элоями чувство страха на самом деле осталось в форме необъяснимой боязни темноты. Исследуя причину этого феномена, Путешественник встречает, обезьяноподобных существ, которые живут в темноте под землёй и выходят на поверхность только ночью, которых он нарекает морлоками (Я сторонник того, что обыгрывание слова «моллок» – так самоназвание шахтёров, а также шотландское слово, обозначающего мусор, хотя есть и другие версии, например что это искажённое слово Молох – термин из древних семитских религий обозначающий жертвоприношение детей.). Придя к выводу, что именно они, должно быть, забрали его машину времени, он исследует один из многих «колодцев», разбросанных повсюду и ранее необъяснимых для него. Он выясняет что они ведут к жилищам морлоков, и что эти создания управляют машинами и промышленностью, которые обеспечивают надземный рай элоев.

Путешественник осознаёт ошибочность ряда своих предыдущих предположений: мир никогда не видел коммунизма, напротив противоречия, вызванные капитализмом только крепли и разрастались (Что мы можем увидеть в «Спящий пробуждается» и «Рассказе о грядущих днях») и крепли, всё больше расширяя пропасть между классами, как культурную и материальную, так и физическую:

Это объяснение уже намного ближе к истине, можно сказать, что оно вплотную к ней подобралось, но всё же в этот момент, Путешественник, осознанно или нет, игнорировал ещё одно обстоятельство, один виденный им, в ходе короткого путешествия в подземный мир, факт. Пожалуй и мы вернёмся к нему несколько позже.

У Путешественника, как и у местных жителей выработался страх перед жителями подземного мира и темноты, в которой они прятались. В ходе экспедиции он истратил последние спички – главное оружие перед морлоками, панически боящимися света и огня. Стоит отметить, что он совсем не подготовился к путешествию. А потому, вместе с Уиной, оно отправляется в поисках убежища в примеченный им ранее Дворец из зелёного фарфора, оказавшийся музеем. К несчастью, всё что он сумел добыть из этого места – это коробок спичек, лом, сделанный из обломка рычага и немного камфоры.

Где-то тут герой решает последнюю загадку этого времени – он вспоминает, что видел в логове морлоков мясо, т.е. осознаёт их плотоядность, он ещё раз вспоминает, что не видел на всеё планете, никого, кроме морлоков и элоев, а так же страх элоев перед темнотой и тот факт, что морлоки пытались украсть Уину – капиталистические порядки, приведшие мир к такому состоянию, давно пали и мир перевернулся: бывшие рабы, ныне – хозяева, а элои — не что иное, как откормленный скот, который морлоки разводят и пожирают. (Тут стоит оспорить применённый автором термин «каннибализм», т.е. поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида. Элои и морлоки, всё же принадлежат уже к разным видам. Если уж на то пошло их можно назвать людоедами, но не каннибалами).

С найденным скарбом, наш недальновидный герой, который не спал уже три ночи, решается в сумерках возвращаться назад. Закончится это могло только одним - катастрофой. Так и было: Путешественник засыпает, из-за чего теряет все спички (морлоки крадут их), на них нападают морлоки, небольшой огонь оставленный Путешественником позади провоцирует лесной пожар, Уина и часть морлоки погибают в пламени, ещё некоторых из них, озверевший Путешественник убил своим импровизированным оружием.

Морлоки открывают Сфинкса и используют машину в качестве приманки, чтобы поймать Путешественника, не понимая, что он может использовать ее для побега. Тут же находится одна из самых тупых сцен произведения, коих тут, к великому сожалению, больше чем хотелось бы. Итак, у Путешественника осталось в кармане несколько спичек, выпавши из коробка, когда его крали и герой рассчитывал на них, уже почти финал истории, он, казалось бы осознавал все опасности и средства спасения от них, но не додумался проверить есть ли у него способ зажечь спички! К его удивлению оказалось, что он: «упустил из виду одно ничтожное обстоятельство: спички были того отвратительного сорта, который зажигается только о коробку»! Учёный, блин, машину времени создал. Спички проверить не может!

Так или иначе, он находит машину, выясняет, что морлоки в своём почти инстинктивном порыве произвели обслуживание машины - машины времени. Более того они даже пытались понять ее устройство, что в очередной раз доказывает, что морлоки, при всем присущим им неприятным чертам – остались в какой-то мере разумными, а элои, как бы милы и беззащитны не были, действительно деградировали до состояния скота.

Чудом Путешественник снова подключает рычаги, и отправиться дальше, примерно на 30 миллионов лет от своего собственного времени.

Здесь заканчивается, интересующая нас часть романа, но осталось немного, так что добьём.

Где-то тут должен быть удалённый фрагмент, добавленный по просьбе редакторов журнала, но удалённый в отдельных изданиях. Его можно найти под заглавием «Серые люди».

Итак, сразу после побега от морлоков, Путешественник оказывается в далёком будущем на покрытой инеем вересковой пустоши с простой травой и черными кустами, населённой непонятными травоядными животными, напоминающими кенгуру, он оглушает одного из них и при ближайшем рассмотрении понимает, что это, вероятнее всего потомки людей. Его прерывает гигантское, похожее на многоножку членистоногое. Путешественник переносится на сутки, но обнаруживает, что существо, по-видимому, съело крошечного гуманоида.

Он сделал несколько попыток поймать ещё одного серого зверька, но после множества неудач, решил продолжить путешествие.

На следующей остановке он видит некоторых из последних живых существ на умирающей Земле: крабоподобных существ, бродящих по кроваво-красным пляжам в погоне за огромными бабочками в мире, покрытом лишайниками. Он продолжает совершать прыжки вперёд во времени, видя, как прекращается вращение Земли и солнце становится больше, краснее и тусклее, а мир погружается в тишину и замирает, когда вымирают последние живые существа.

Ошеломлённый, он возвращается в свое время, прибыв в лабораторию всего через три часа после того, как первоначально покинул ее. Единственное доказательство его приключений - два необычных белых цветка, которые Уина положила ему в карман.

На следующий день, один из гостей, тех немногих, кто склонен был верить Путешественнику, вернулся к нему и обнаружил, что тот готовится к очередному путешествию. С тех пор прошло три года и до сих пор Путешественник не вернулся.