Авиация и Техника

Дротик

Из шести истребителей, известных под общим названием сотая серия", самолет фирмы "Конвер" F-106 "Дельта дарт" был последним, поступившим на вооружение и выпущенным в наименьшем количеств. Однако в том, что касалось американских ВВС, этот истребитель прослужил дольше всех остальных своих собратьев - вплоть до конца 80-х годов, когда ему на смену и составе ВВС пришел более совершенный F-15 "Игл", а в составе национальной гвардии F -16 "Файтинг фалкон" в варианте перехватчика.

"Дельта дарт" уникален среди сотой серии еще и тем, что он единственный не участвовал в боях в Юго-Восточной Азии и провел почти всю свою 30-лeтнюю карьеру целиком на территории США, если не считать коротких визитов за океан на базы в Южной Корее и в Европе. Недостаток боевого опыта в данном случае объясняется не отрицательными качествами машины, а тем, что с задачами, стоявшими перед перехватчиками в Индокитае, вполне могли справиться и F-102 "Дельта дэггер", уже действовавшие там в составе тихоокеанских ВВС. Если бы обстоятельства потребовали дополнительных сил ПВО, то можно не сомневаться, что F-106 оказались бы в центре боев в необходимом количестве.

Достаточно сравнить "Дельта дэггер" и "Дельта дарт" , чтобы понять, что F-106 no-существу представлял собой развитие F-102, хотя и с довольно существенными изменениями. Начало их истории относится еще к концу 40-х годов и к XF-92А, который послужил прототипом для F-102. Непосредственным поводом стало появление в январе 1944 года "Целей перспективных разработок", которые и потребовали создания перехватчика "Конвер" с треугольным крылом.

В декабре 1951 года ВВС США приняли за основу двухступенчатую программу перехватчика, промежуточный вариант которой получил обозначение F-102A и предназначался в основном для ВВС, а специально для ПВО предназначался более мощный вариант с датой принятия на вооружение к 1954 году или около того.

После выпуска незначительного количества "промежуточного" истребителя предполагалось сменить его и производстве на окончательный перехватчик - F-102В. Предполагалось, что оба варианта будут иметь одинаковую конструкцию, но F-102В для обеспечения более высоких характеристик должен был оснащен лицензионной версией двигателя "Бристоль-Олимпус" , известный еще как "Райт" J-67, и более совершенной электронной системой управления MX-1179, которая создавалась "Хьюз аэркрафт компани" специально для установки па F-102В.

Предполагалось также, что производство "окончательного" перехватчика значительно превысит выпуск F-102А. Доказательством важности программы F-102B служит тот факт, что одно время во второй половине 50-х годов командование ПВО предполагало заказать более чем 1000 "Дельта дарт" для вооружения около 40 эскадрилий ПВО. К несчастью, как и многим другим планы того периода, им не суждено было сбыться - перевести теорию на практику оказалось чрезвычайно трудной задачей, а порой и просто неразрешимой.

Учитывая общее происхождение обоих перехватчиков "Конвэр", не удивительно, что проблемы с аэродинамикой на "Дельта дэггер" повлияли и на "Дельта дарт". Конструкторское бюро "Конвэр" , основываясь на тяжелых уроках с F-102A, пришло к решению создать практически другую машину, сохранив только базовую компоновку. Тсм не менее пришлось преодолевать и проблемы характерные для F-102В. Одной из главных была задержка с двигателем J-67, что привело в начале 1955 года к решению переключиться на двигатель "Пратт&Уитни" J-75, который являлся развитием J-57 с F-102A. В то же время создание "Хьюзом" системы MX-1179, позднее получившей обозначение МА-1, также сильно запаздывало.

Эти и другие проблемы заняли для их решения много времени и денег - ресурсов, которых всегда не хватает. "Конвэр" и ВВС США неизбежно должны были столкнуться с более острыми проблемами, чем те, что пришлось решать с F-102А. Вследствие чего, можно было бы сказать, что F-102В быт просто пущен на самотек. Низкий приоритет программы не мог не сказаться на будущем "окончательного перехватчика".

К концу 1955 года акценты были смещены в пользу "Дельта дэггер", который уже не рассматривался в качестве "промежуточною решения. В ноябре того же года число F-102А в заказе было резко увеличено на 562 самолета, доведя план поставок F-102A до 749 машин. В то же время, однако, "Конвэр" получила предварительный заказ на F-102В, но только на 17 самолетов. Через шесть месяцев, 18 апреля 1956 года предварительный контракт был подтвержден ВВС США, которые при этом обусловили, что все 17 самолетов должны были поступить для испытании, исследований и т.д. Поставка первых двух самолетов планировалась в декабре 1956 года и в январе 1957 года, а оставшиеся машины должны были последовать к июлю 1957 года.

Через пару месяцев после положительных изменении в программе, ВВС США наконец-то осознали принципиальную разницу между двумя самолетами, и 17 июня 1956 года F-102В получил новое обозначение - F-106, порвав последнюю связь с первоначальными планами декабря 1951 года.

С этого момента началась собственно история F-106, и его новый статус ясно обозначился в решении ВВС от 8 сентября того года относительно состава вооружения нового самолета. В решении обуславливалась необходимость постановки самолета на вооружение к августу 1958 года и определился чисто ракетный состав вооружения, включавший как обычные, так и ядерные ракеты. Имеете с тем предполагалось обеспечить возможность перехвата вражеских целей при любых погодных условиях и диапазоне высот от земли до 21300 м и иметь боевой радиус действия до 700 км. Более того, предполагалось, что перехват будет происходить в автоматизированном режиме под управлением наземной "полуавтоматической" системы наведения. Последняя должка была управлять выходом F-106 в точку перехвата либо по каналу передачи данных, либо голосом. Далее управление передавалось бортовой системе наведения.

В результате работ получилась безусловно элегантная машина, в чем-то напоминающая первый "Дельта дэггер", но с более аэродинамически чистыми, эстетичными линиями. Самолет отличался от F-102 сглаженными контурами фюзеляжа, поджатого по правилу площадей, по без бульбообразных наделок в хвостовой част фюзеляжа, увенчанного килем меньшего размера. Воздухозаборники также были переделаны и уже не упирались в кабину. Крыло стало заметно "чище". Так же как на F-102A ракеты размещались в отсеке вооружения в центральной части фюзеляжа. Типичной нагрузкой были одна ядерная ракета "Дуглас" AIR-2A "Джепи" и четыре управляемых ракеты "Хьюз" AIМ-4 "Фалкон" с полуактивными радиолокационными или тепловыми головками самонаведения

Напряженная работа "Конвэр" не позволила ее работникам даже насладится рождественскими праздниками - первый полет опытного F-106A состоялся 26 декабря 1956 года. Как обычно полет был выполнен на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Самолет (54-451) был no-существу летающей лабораторией и не имел боевых систем. Второй "Дельта дарт" больше напоминал боевой самолет. Его первый полет состоялся 26 февраля 1957 года на Эдвардсе. Обе машины были доставлены на базу с головного завода "Конвэр" в Линдбер-Филд под Сан-Диего.

Проблемы не заставили себя ждать. Особым сюрпризом не было го, что сложность электронной системы "Хьюз" МА-1 станет главной причиной задержки работ. Таким же неприятным, но более неожиданным было выявление недостаточных летных характеристик во время летных испытаний ВВС по "Категории"-II между маем и июлем 1957 года. Дело в основном касалось двух главных характеристик для перехватчика - максимальной скорости и разгонных характеристик. Правда, это были практически единственные недостачи. Некоторые изменения в конструкции, в основном канала воздухозаборника, несколько исправили положение. Гораздо больше потребовалось времени для решения проблемы с МА-1. Авиационной оборудование еще долго доставляло неприятности вплоть до начала следующего десятилетии.

Все эти неприятности осложнялись проблемами с двигателем "Пратт&Уитни". Выпуск этого двигателя срывался все лето 1957 года, а его вариант J-75-P-9, первоначально выбранный для F-106, оказался не слишком надежным .Эта проблема была снята с установкой более мощной модификации J-75-P-17.

Колебании ВВС относительно конфигурации кабины также повлияли на затянувшееся рождение "Дельта дарт", отняв и время и деньги. Главной проблемой оказалась ручка управления. Первоначально она располагалось как и положено в центре кабины, но вскоре была перемещена на боковую сторону, чтобы не загораживать. вид на индикатор обзора по горизонту (HSI). Затем ВВС опять переменили решение, потребовав, чтобы ручка вернулась на прежнее место. Это решение обошлось еще в 10 млн.долл. в то время когда многие планы и проекты попадали под сокращение из-за нехватки средств.

На таком фоне не удивительно, что F-106 попал под сокращение военных расходов и даже одно время казалось, что вся программа будет прекращена. Правда, перехватчик "Конвэр" все же выжил, хотя первоначальные планы оснастить не меньше 40 .эскадрилий были урезаны. Первое такое сокращение произошло в конце 1957 гола, когда количеств перевооружаемых эскадрилий было уменьшено до 26. Еще большее сокращение произошло в сентябре 1958 года вплоть до одной трети от первоначальных планов. ВВС США предполагали заказать. 35 F-106A для испытаний, а серийные "Дельта дарт" должны были составить 14 эскадрилий ПВО и тренировочную часть в Тинделл, во Флориде.

Как будто этого было недостаточно, испытания "Дельта дарт" оказалось на редкость долгим делом. Задержки объяснялись недостаточной проработкой проекта, что требовало постоянных изменении в конструкции по мере продвижения программы испытаний. Испытания по 'Категории"-П проводились на авиабазе Эдвардс до лета 1954 года, а по "Категории" -III начались только с июля того же года. Через пару месяцев после этого F-106 стал поступать на вооружение в 539-ю эскадрилью перехватчиков на Ман-Куир в Нью-Джерси, которая, учитывая сложность нового самолета, заменила 73-ю воздушную дивизию в Тиндедл, служившей командованию ПВО "школой истребителей и применения оружия" и имевшей в своем составе все типы самолетов, эксплуатируемых в составе ПВО.

Однако, не все новости - плохие новости, и для "Конвэр" и для ВВС США 1959 год складывался удачно. Самое важное - "Дельта даpт" в мае поступил на вооружение, начиная с 498-й эскадрильи ПВО и Джеиджере, штат Вашингтон. Первоначальная боевая готовность была достигнута к октябрю, а в июне самолеты этой эскадрильи продемонстрировали свои высокие боевые возможности. Тогда пять истребителей провели одновременный перехват воздушных целей. В течение десяти минут после взлета все цели были обнаружены и "уничтожены". Менее важным практически, но более заметным событием, стало установление "Дартом" абсолютного мирового рекорда скорости, который был возвращен США 15 декабря 1959 года. На дистанции 11 миль (17,7 км) самолет показал скорость 2455,301 км/ч. Этот рекорд продержался три года.

Несмотря на то, что надежность систем все еще доставляла сильную головную боль, программа перевооружения продвигалась на удивление быстро. К концу 1959 года на "Дельта дарт" были перевооружены пять эскадрилий ПВО, а оставшиеся девять - к осени 1960 года. Правда, прошло определенное время прежде, чем все они стали боеспособными.

Из тех эскадрилий, которые получили "шестой" в течение 1959 года, четыре (27-я, 95-я, 456-я и 498-я) использовали перед этим F-102A. 539-я эскадрилья имела на вооружении F-96L "Сейбры". Этим же типом были вооружены и 11-я и 94-я эскадрильи, перевооруженные в течение 1960 года. Конвэровский "Дьюс" был сменен еще в шести эскадрильях в этом же году - в 5-й, 48-й, 77-й, 318-й, 329-й и 438-й. Единственной эскадрильей с другим типом самолета была 319-я, использовавшая ветераны F-89J "Скорпион".

Как и для всех предыдущих истребителей "сотой серии" для "Дельта дарт" был создан двухместный вариант. Заказ был выдан ВВС 3 августа 1956 года. Первоначально планировалось, что двухместный вариант будет чисто тренировочным самолетом, и соответственно он получил обозначение TF-106А. Меньше чем через месяц после начала работ ВВС потребовали, чтобы двухместный вариант получил все боевые возможности F-106A. Название в связи с этим изменилось на F-106В.

Физически "В" мало отличался от F-106A и был только несколько длинней. Запас топлива был немного сокращен, чтобы освободить место для второй кабины. Вторая кабина тандемом увенчала изящный фюзеляж "Дельта дарт", придав ему несколько горбатый вид. Заказ на F-106B последовал и апреле 1956 года, когда была оплачена 41 машина. Первый из них (57-2507), послуживший опытным самолетом, совершил свои первый полет 9 апреля 1958 года Всего и программе испытаний были задействованы до дюжины самолетов. Следующий заказ к 58-м финансовом году был на пять F-106B, а 59-м финансовом году еще на 17 самолетов, доведя число заказанных машин до 63. Но недостаток самолетов заставил ВВС провести программу модернизации первых 12 F-106B, планировавшихся только для испытаний, чтобы поставить их в строевые части ПВО.

Учитывая общую конструкцию с одноместным вариантом, F-106В страдал во время летных испытании более и менее от тех же проблем. В результате предварительная боевая готовность была достигнута только к июлю 1960 года, несмотря на то, ч го первый экземпляр для боевых частей был принят годом раньше, и феврале 1959 года.

С момента принятия F-106B па вооружение, обычно, в каждой .эскадрилье ПВО с данным типом самолета имелось два двухместных истребителя для проведении тренировочных полетов, а также для полетов на перехват, хотя обычно F-106B на боевом дежурстве не числился. Главная тренировочная база ПВО Тиндэлл также использовали F-106В. Причем, количество задействованных там самолетов было довольно велико. В течение 60-х годов там находилось до 30 машин данной модификации. В конце карьеры, по мере уменьшения потребности в подготовке пилотов на "Дарт", флот двухместных машин стал все больше задействоваться для других целей.

Выпуск обоих вариантов "Дельта дарт" завершился в течение декабря 1960 года. К тому времени были выпущены 277 F-106A и 63 F-106В. Как уже отмечалось выше, параллельная доводка и производство перехватчиков "Koнвэр" привели к тому, что парк этих самолетов оказался разношерстным. Главной причиной этому был без сомнения принцип "сэндвича", когда ускорение процесса запуска в производство приводило почти к неизбежному и очень сильному различию в конструкции самолетов, находящихся на вооружении, так как различные модификации вносимые по результатом испытаний влияли на уже налаженное производство. В случае с F-106 разница между первым и последним серийными самолетами была особенно заметной. Командование ПВО определило не менее 130 изменений, которые следовало внести, чтобы довести первые выпущенные самолеты до стандарта последнего, сошедшею со сборочной линии к Сан-Диего.

Проект "Вилд гус" (Дикий гусь) должен был исправить такое положение. Работа заняла один год, начавшись в сентябре 1960. Эта программа модернизации проводилась выездными группами фирмы "Аэр материал коммэнд" вместе с обслуживающим персоналом частей ПВО. Приблизительно в то же время началась другая программа модернизации "Броуд джамп" - более серьезная, имевшая целью значительно улучшить боевые характеристики совсем недавно выпущенного перехватчика. Программа продолжалась до 1963 года. Наиболее заметным результатом "Броуд джамп" стало оснащение самолетов теплопеленгатором, установленным перед кабиной пилота. Для таких и других доработок самолеты направлялись в Макклеллан, Калифорния на фирму "Сакраменто аэр материал эреа", где на каждый самолет тратилось до двух месяцев работ.

Третьей программой была "Дельта борд", которая проводилась параллельно с "Броуд джамп"'.Это тоже была программа различных переделок, проводившаяся с августа 1961 года по апрель 1962 года. Предусматривалась установка специальной противопожарной перегородки, катапультируемого сиденья "Конвэр" и исключения возможности воспламенения топливных паров. Эти программы были не так уж и дешевы - с "Вилд гyc" по "Брод джамп" ВВС потратили до 15 млн.долл. Сейчас это вроде бы и небольшая сумма, но тогда это была крупная сумма.

Даже после этого "шестерка" все еще доставляла проблемы. Наиболее серьезные трудности были связаны с электронной системой управления огнем МА-1, которая требовала довольно продолжительной "утряски" обслуживающим персоналом, чтобы хотя как-то заставить ее работать. Программы различных доработок, проводившиеся в первой половине 60-х, были направлены на устранение наиболее серьезных недостатков, а также позволили увеличить дальность обнаружения и захвата цели. По даже после этого в течение нескольких лет "Дельта дарт" был все еще не вполне падежной машиной. К тому времени самолет прошел еще одну модернизацию - с 1965 года на боевые самолеты стали ставить навигационную систему ТAKAН (тактическая аэронавигация).

В тоже время была установлена система дозаправки топливом в полете вместе с возможностью подвески специальных высокоскоростных топливных баков. Эти доработки позволяли использовать самолет на базах за океаном, и такая возможность вскоре представилась. Самолеты из 318-й эскадрильи с Макхорд были переброшены на базу Осаи в Корее в марте 1968 года, во время демонстрации мощи США после захвата флотом КНДР в январе разведывательного судна "Пуэбло". Позже еще несколько частей ПBO с F-106 побывало па Дальнем Востоке - 48 я, 94-я и 95-я эскадрильи.

Перспективные планы периода 1967-68 гг. определяли необходимость в дальнейших улучшениях и доработках, но, как это часто случается, различные интересы и колебания в определении оборонной политики задержали реализацию многих перспективных идей. Одна из таких программ имело акроним СЛИМ (Упрощение тылового снабжения и улучшение технического обслуживания) и должна была обойтись в 120 млн. в ценах 1967 года. Эта программа была прекращена в конце 1967 года, когда Секретариат но обороне решил прекратить дальнейшие работы по F-12 в пользу новой версии "Дельта дарта", получившей обозначение. F-106Х. Пo-существу это должен был быть полностью переработанный самолет с более мощным локатором и значительно улучшенной системой управления огнем, позволившими вести перехват целей на фоне земли.

Стоимость программы была где-то около 600 млн., и безусловно, благодаря этой причине, F-106X ушел в небытие. Политические игры также сыграли в этом определенную роль. Разногласия между Департаментом обороны, стоявшим за F-106X, и конгрессом, который тянул ВВС обратно к F-12, привели к тому, что оба самолета так и не попали на вооружение.

Как следствие, командование ПВО вернулось вновь к СЛИМ, как к отправной точке, преобразовав ее в МЕИСР (Минимальные необходимые улучшения надежности систем) стоимостью в 91 млн. долл. для доработки 250 одно- и двухместных "Дартов". Планировалось улучшить надежность таких систем как локатор, автоматическая система управления полетом и электроники. Программа выполнялась в течение нескольких лет и закончилась доработкой последнего F-106 на базе Хамильтон персоналом тыловой службы ВВС.

Другой программой модернизации, начавшейся н конце 60-х годов, стал проект "Сиксишутер", имевший целью обеспечить возможность ведения на F-106 воздушного боя с истребителями противника. В первоначальном варианте "Сиксшутep" должен был получить пушку "Вулкан" М-61 и управляемый ЭВМ прицел. Предусматривалась и возможность установки системы РЭБ и предупреждения об облучении локатором.

Опять же, средств не хватало, и хотя ВВС горячо одобрили программу модернизации, финансы задержали полную реализацию планируемых мероприятий до 70-х годов. К этому времени на вооружении опивались уже меньше 250 машин этого типа. С некоторой задержкой все задумки "Сиксшутер" были реализованы, правда, пушка устанавливалась на перехватчик редко.

Хотя F-106A и F-106В были единственными модификациями "Дарта" попавшими в серию, в середине 50-х годов предполагалось запустить в производство еще два вариант. Первый F-106C с двигателем "Пратт&Уитни" JT-4B-22 должен был иметь повышенные летные характеристики и за счет установки 102-см антенны локатора. гораздо большую дальность обнаружения цели и, теоретически, большую вероятность ее поражения. Одно время ПВО планировали получить до 350 F-106C, но работы по этому варианту были прекращены 23 сентября 1958 года, когда дна опытных YF-106С были уже в процессе сборки. F-106D вообще не дошел даже до этой стадии. Предполагалось, что последний станет двухместным вариантом F-106C.

Следующие изменения в послужном списке самолета произошли летом 1967 года, когда были выведены из боевого состава. две части, сократив число эскадрилий с F-106 до 11. Несмотря на спорадически проводимые учения и внезапные смены баз, этот уровень сохранялся до 1972 года, когда первые "шестерки" поступили в авиацию национальной гвардии. Одновременно были сокращены две эскадрильи ПВО. В течение следующей пары лет количеств F-106 в составе ПВО неуклонно снижалось, в то время как их число в составе национальной гвардии достигло своего пика. К лету 1974 года ситуации стабилизировалась - каждое из командований имело в своем составе по шесть эскадрилий. Состав сил ПВО не менялся до июня 1979 года, когда в целях экономии командование ПВО было слито вместе с ТАК, образовав единое командование ПВО и тактической авиации - АДТАК. Новое объединение имело в своем составе шесть боевых эскадрилий с "Дельта дарт".

Постоянные потери привели к сокращению в начале 80-х годов по одной эскадрильи в составе ВВС национальной гвардии и АДТАК. Всего, к этому времени за 25 лет эксплуатации в авариях были потеряны 112 "Дельта дарт". Кроме потерь в результате аварий, 25 января 1982 года первый F-106 (59-1 16) поступил в центр долговременного хранения в Дэвис-Монсэн.

После этого число "Дельта дарт" нашедших свой приют в пустыне Аризоны постоянно росло по мере замены на более современные машины F--15 и F-16. Последней частью использовавшей "Дельта дарт" стала 186-я эскадрилья на Грэт-Фоллс в Монтане. К 1989 году на Дэвис-Монсэн был сдан последний F-106. 30 лет эксплуатации совсем неплохой срок службы.

С выводом F-106 из боевого состава стало ясно, что карьера "Дельта дарт" закончится также, как у его предшественника "Дельта дэггер" - в качестве беспилотных мишеней. Всего в летающие мишени QF-106 были переделаны 180 машин, последние из которых еще использовались летом 1994 года.

Тактико-технические характеристики

Год принятия на вооружение — 1959

Размах крыла — 11,67 м

Длина — 21,56 м

Высота — 6,18 м

Площадь крыла — 64,8 кв.м

Масса пустого самолета — 10730 кг

Взлетная масса , кг

- нормальная — 16100

- максимальная — 17350

Двигатель — 1 ТРД Pratt & Whitney J57-P-17

Тяга — 1 х 11130 кгс

Удельная нагрузка на крыло, кг/кв.м

- нормальная — 248

- максимальная — 268

Тяговооруженность

Максимальное число Маха — 2,31

Максимальная скорость полета, км/ч

- на высоте 12200 м — 2450

- крейсерская у земли — 980

Практический потолок — 17400 м

Максимальная дальность — 4350 км

Дальность действия — 920 км

Экипаж — 1 чел

Вооружение:

Одна ракета Дуглас AIR-2A Джени или AIR-2B Супер Джени и четыре ракеты класса «воздух-воздух» Хьюз AIM-4F или AIM-4G Супер Фолкон во внутреннем оружейном контейнере. Часть самолетов также имели пушку M61 Вулкан калибра 20 мм вместо ракеты Джени.

Зима - приквел

Мое первое знакомство с настоящей зимой в моей авиационной карьере произошло, кажется, в 2023 году в феврале. Я тогда летал вторым пилотом в Кутаиси и только приехал на базу. На первый взгляд жизнь показалась легкой. Погода была осенне-весенняя, периодические дожди и в целом довольно тепло. Ничто, в общем, не предвещало беды.

В день истории я проснулся с утра перед полетом в Рим Чампино часов в 9. Спустился на завтрак в гостинице и осознал, что день будет не таким простым, как хотелось бы. За окном был слой снега сантиметров 20, выпавший за ночь. Все, как в недавней истории на Пикабу, за исключением того, что снег выпал резко и сразу много, а не на протяжении нескольких дней.

После завтрака встретились с капитаном. Обсудили насущное (топливо и кто куда летит), загрузились в машину и поехали.

Первым испытанием было, собственно, добраться до аэропорта. Выехали мы примерно в 12 часов дня. Город в этот момент просто стоял. В солнечной Грузии зимняя резина не пользуется большим почетом, поэтому было довольно много аварий. Спустя примерно 40 минут скитаний мы добрались до съезда на трассу, который оказался перекрыт полицией из-за аварий. Пришлось пробираться обратно в город и ехать другим маршрутом. В аэропорт мы прибыли с опозданием на час, то есть, ровно ко времени нашего вылета по расписанию.

Кое-как доковыляли до стоянки по сугробам, начали потихоньку готовиться. Запитали самолет, самолет сказал, что не хочет лететь. Выдал ошибку системы вентиляции авионики. Not a big deal, как говорится. Сейчас почистим входные и выходные отверстия системы, сделаем ресет, и все пройдет. «Смотри, капитан, тыщщу раз так делал». После проделанных манипуляций предупреждение ушло секунд на 10 и снова появилось.

Самолет явно не собирался лететь в такую погоду и показывал это всеми силами. В целом, с этим отказом вылет разрешен, но перед выпуском самолета требуются определенные манипуляции с системой вентиляции, которые может провести только технический состав. Мы с умным видом взяли телефон и позвонили в тех службу компании, где нам бодрый Габор сказал, что инженеры находятся в городе, но не переживайте, они приедут в течение 20 минут. В течение 20 минут они, естественно, не приехали, так как дорога из города в аэропорт по нашему совсем недавнему опыту занимала около 2 часов. Что ж, ждем. Параллельно считаем максимальное рабочее время. Пока что проходим, но впритык.

Инженеры с техниками быстро выполнили необходимые манипуляции, мы закрылись и приступили к противообледенительной обработке. Самолет стоял всю ночь и был похож больше на сугроб. Обработка заняла очень долго. Около 50 минут. Все это время самолет практически герметичен и без какой-либо вентиляции. Пассажиры, услышавшие слово «вентиляция» в объяснении причин задержки ранее и чувствующие отсутствия воздуха в салоне, сделали свои выводы и подняли бунт, что мы их пытаемся увезти на неисправном самолете. Пожилому капитану-венгру было не очень-то и интересно вдаваться в подробности и объяснять пассажирам детали, поэтому я, как молодой и инициативный, вышел в салон и сделал объявление там. Ситуация в целом успокоилась, но семь пассажиров решили никуда не лететь.

Хорошо, их право. Проблема в том, что у них у всех был багаж и поиски и выгрузка чемоданов заняли определенное время.

В конце-концов, двери закрыты, разрешение на запуск получено и после задержки около 6 часов мы таки взлетели и взяли курс на запад. Единственным светлым моментом во всей этой истории оказалось то, что пока нас чинили, обливали и выгружали пассажиров, полосу начистили до очень сносного состояния и искать ориентиры среди сугробов, как в недавней истории, не пришлось.

В Риме нас уже ждал другой экипаж, так как рабочего времени вернутся в Кутаиси у нас не хватило бы, да и небезопасно это. После кутаисских приключений все изрядно устали. Поэтому в Риме мы заняли свои законные места в пассажирском салоне и благополучно поспали пару часов.

Спасибо за внимание! Если вам понравилась история, заглядывайте ко мне в телеграм-канал https://t.me/pilotkochevnik

Там больше фото и коротких историй, а также есть возможность пообщаться.

Дозорный Ту-126

В истории авиации имеется немало примеров, когда удачный боевой самолет служил основой для создания гражданского варианта, получавшего затем широкую известность. Впрочем, и гражданские летательные аппараты порой становились родоначальниками военных машин. Однако случаи, когда обе этих трансформации происходили с летательными аппаратами одного семейства, являются уникальными. Именно такой путь рождения прошел Ту-126. Но не только поэтому данная машина заслуживает внимания. Став первым в Советском Союзе комплексом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) воздушного базирования, Ту-126 сыграл достаточно весомую роль в повышении обороноспособности нашей страны и оказал влияние на развитие самолетов ДРЛО не только в СССР, но и во всем мире.

Первые попытки создания комплекса ДРЛО в Советском Союзе относятся к середине пятидесятых годов, когда на бомбардировщик Ту-4 установили мощную РЛС. Но дальше экспериментов дело не пошло. В те годы основная угроза исходила от самолетов-носителей атомного оружия, летевших к цели на максимальных высотах, и особых трудностей по созданию мощной самолетной РЛС для обнаружения подобных объектов не возникло.

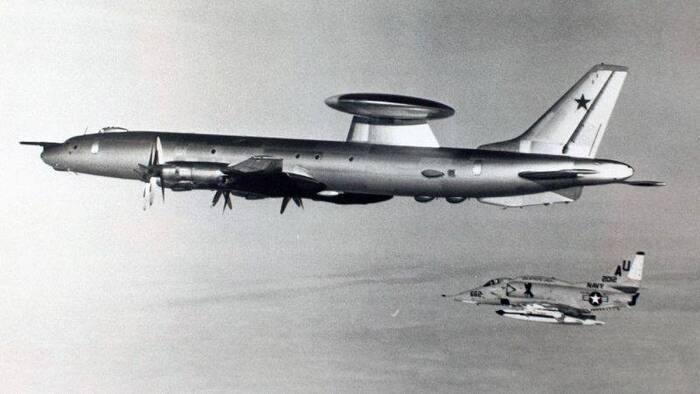

Впервые же самолет ДРЛО был создан в США в 1943 году. А в конце пятидесятых годов на трансатлантический пассажирский "Супер Костеллейшн" установили вдоль фюзеляжа сверху и снизу антенны РЛС. Самолет, получивший обозначение ЕС-121, широко и очень эффективно использовался во время вьетнамской войны, предупреждая о приближении северо-вьетнамских самолетов и управляя действиями своей авиации. Во Вьетнаме использовались и палубные самолеты ДРЛО Е-1В "Трейсер" с антеннами РЛС, размещенными в крупногабаритном обтекателе над фюзеляжем.

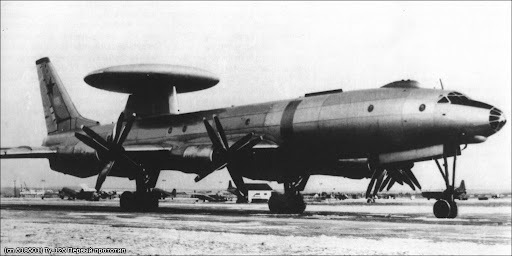

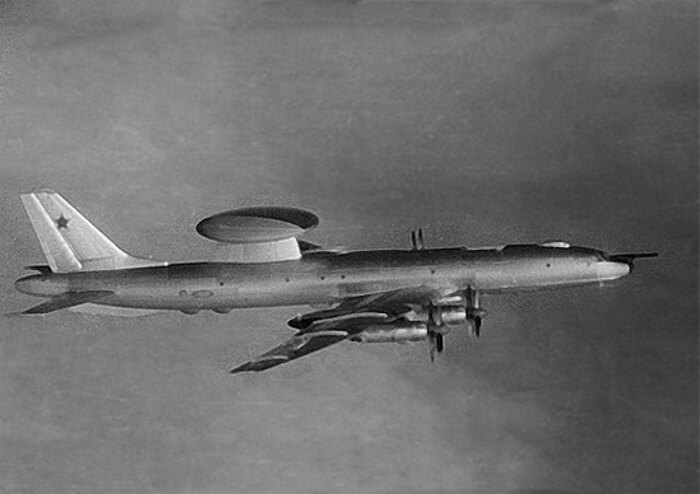

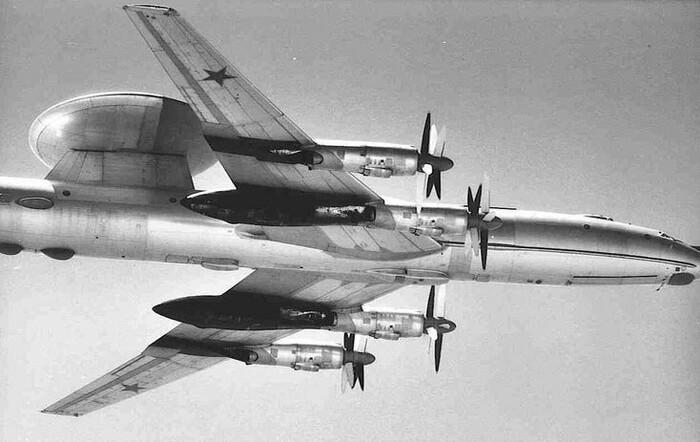

Ответом СССР на появление ЕС-121 стало создание самолета Ту-126, оборудованного комплексом радиотехнических средств "Лиана", который был создан под руководством главного конструктора А. Метельского. Начало его разработки относится ко второй половине пятидесятых годов. В разных документах 1958 года встречается информация о проектировании подобной машины на базе бомбардировщиков Ту-95 и Ту-96. Было предложение установить РЛС и на пассажирский Ту-116. Однако в итоге в качестве основы для нового самолета выбрали пассажирский трансатлантический авиалайнер Ту-114, который в свою очередь был создан на основе стратегического бомбардировщика Ту-95.

Внушительная грузоподъемность (до 40 тонн) и большой объем фюзеляжа (особенно в сравнении с боевыми машинами), в сочетании со значительной дальностью и продолжительностью полета послужили основанием для переоборудования его в самолет ДРЛО. Официально проектирование Ту-126 началось под руководством Н.И. Базенкова, заместителя А.Н. Туполева, после выхода постановления Совмина в июле 1958 года. Главными задачами, стоявшими перед Ту-126, были охрана воздушных границ СССР, поиск надводных кораблей и определение государственной принадлежности обнаруженных объектов.

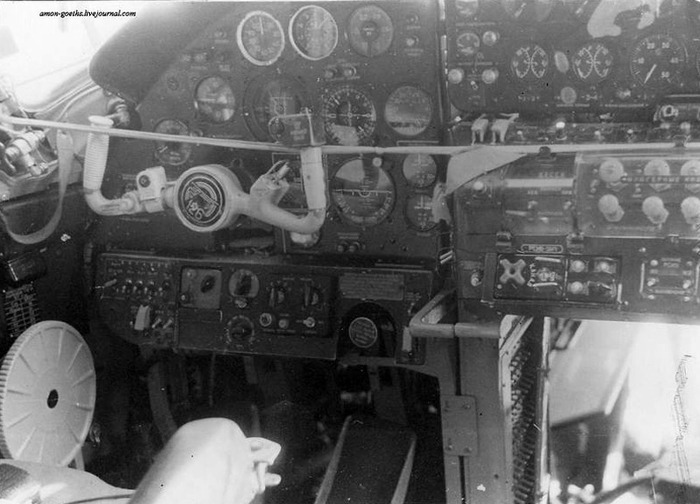

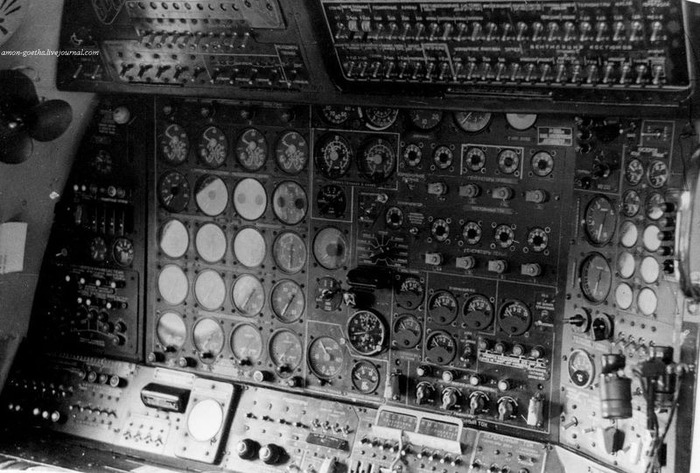

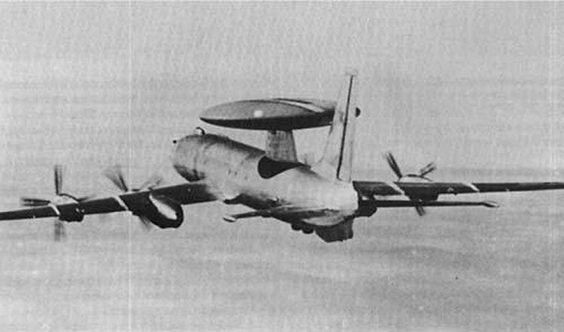

Наиболее значительные изменения в конструкции базовой пассажирской машины претерпел фюзеляж. Над его передней частью смонтировали обтекатель головок астросекстантов, снизу фюзеляжа — воздухозаборник систем охлаждения станции "Лиана". Сверху смонтировали люк для выхода в пилон вращающегося обтекателя антенны РЛС, которая имела диаметр 11 м. Высота обтекателя обеспечивала свободное перемещение в нем человеку среднего роста. На оконечностях переставного стабилизатора были смонтированы обтекатели согласующего устройства "Арфа". Хотя кабину летчиков и штурмана оставили без изменений, как и на базовом Ту-114, рабочее место штурмана стало теснее из-за большей насыщенности оборудованием. За кабиной экипажа были установлены вычислительные машины и рабочие места операторов, в хвостовой части — радиоэлектронное и антенное оборудование.

Новое функциональное назначение машины позволило сократить количество иллюминаторов. В кормовой части самолета вместо хвостовой опоры с колесами (пятки) появился дополнительный подфюзеляжный киль. Позже на некоторых серийных машинах установили топливоприемники для обеспечения дозаправки в полете. Силовая установка также осталась неизменной и состояла из четырех ТВД НК-12МВ имевших взлетную мощностью по 15000 э.л.с.

Разработанная для советского самолета ДРЛО радиолокационная станция "Лиана" на тот момент обладала уникальными данными. Она обеспечивала обнаружение и селекцию воздушных целей на удалении от 100 до 360 км (в зависимости от их типа), а надводных целей размерности крейсера — на дальностях до 400 км. Бортовое оборудование телекодовой связи передавало полученную информацию на командные пункты, которые могли находиться на расстоянии до 2000 км. Для обеспечения кругового обзора антенную систему РЛС "Лиана" необходимо было поднять над фюзеляжем на высоту почти в 3 метра и обеспечить ее вращение со скоростью 10 оборотов в минуту. Все это вызывало определенные трудности при создании машины.

Было рассмотрено два конструктивно-компоновочных решения конструкции обтекатель-антенна. В первом варианте — антенна вращалась внутри неподвижного обтекателя, установленного на пилоне. Во втором — антенна вращалась вместе с обтекателем на том же пилоне. Этот вариант был предложен А.И. Путиловым. Основываясь на результатах детальной проработки, он сумел доказать, что эта конструкция является наиболее легкой и простой в технологическом отношении. Поначалу А.Н. Туполев отклонил это предложение, спросив Путилова: «И где нам взять подшипник с диаметром более 1200 мм?» Однако после довольно бурного обмена мнениями Андрей Николаевич стал активным сторонником этого варианта и лично, используя свой огромный авторитет, пробил в «верхах» решение о создании суперподшипника для самолета Ту-126.

Так был создан первый в мире самолет ДРЛО классической схемы, с вращающимся грибовидным обтекателем РЛС, что стало настоящей технической новацией, которую позже заимствовали у нас американцы для своего Е-3 «Авакс».

Совместные испытания первого экземпляра Ту-126 № 618601 начались в 1962 году и продолжались по 1965-й. 23 января экипаж, в который, входили летчики-испытатели Сухомлин и Липко, штурманы Руднев и Иксанов, бортинженер Дралин, впервые подняли машину в воздух. Впоследствии за штурвалами самолета побывали Берников, Плаксин, Бархатов и другие. Ведущими инженерами по самолету и РЛС от ГКНИИ ВВС были Королев и Краснов. Первые семь испытательных полетов произвели с макетом аппаратуры "Лиана". Затем на заводском аэродроме в Луковицах на самолет смонтировали боевой вариант РЛС.

В ходе проводимых испытаний определялись возможности обнаружения различных воздушных целей, идущих как на средних и больших высотах, так и следующих над акваториями Баренцева и Каспийского морей, изучались возможности селекции обнаруженных летательных аппаратов над поверхностью суши и ледовым покрытием. Информация об обнаруженных воздушных целях оперативно передавалась с борта «летающего локатора» на наземные и корабельные пункты ПВО.

Установленное на самолете пилотажно-навигационное оборудование "Путь-1", используемое для полуавтоматического управления самолетом, допплеровский измеритель путевой скорости и сноса (ДИСС), радиолокатор обзора земной поверхности "Рубин", автоматический радиокомпас АРК-11, звездно-солнечный ориентатор БЦ-63 и прочая аппаратура позволяли с высокой точностью определять местоположение воздушного корабля при любых метеоусловиях и в любое время суток, в самых различных географических точках планеты, а радиосвязное оборудование позволяло поддерживать устойчивую двухстороннюю радиосвязь с командными пунктами.

Как отмечали пилоты, устойчивость и управляемость нового самолета ДРЛО практически были идентичны таковым на Ту-114. В полете Ту-126 достигал максимальной скорость до 806 км/ч на высоте 10 200 м, что соответствует числу М=0,74, при этом наблюдалась незначительная тряска машины, которая не затрудняла пилотирование. Взлетная скорость была в пределах 270-290 км/ч, а посадочная — 250-270 км/ч. Продолжительность полета самолетов, оснащенных системой дозаправки топливом, при одном контакте с танкером составляла около 20 часов. Дальность обнаружения надводных целей (кораблей) достигала 400 км.

Всего построили 9 машин Ту-126. Из выпущенных Ту-126 была сформирована отдельная авиационная эскадрилья, дислоцировавшаяся сначала на Кольском полуострове, а затем в Прибалтике. Существенным недостатком РЛС "Лиана", как впрочем, и подобного оборудования американского самолета ЕС-121, была невозможность выделять цели на фоне земной поверхности. Поэтому Ту-126 и ЕС-121 старались летать пониже, чтобы "подсвечивать" воздушные цели радаром снизу. Тем не менее, действуя совместно с перехватчиками ПВО, в первую очередь с Ту-128, самолеты ДРЛО надежно прикрывали границы СССР от непрошеных гостей в течение почти 10 лет.

О существовании советского самолета ДРЛО НАТО узнало в 1968 году и сразу же присвоило ему кодовое имя "Moss" (мох). Ту-126 не довелось участвовать в боевых действиях, но, как показал опыт войны во Вьетнаме, самолеты ДРЛО ЕС-121 были совершенно неуязвимы для противника, поскольку их районы патрулирования находились далеко от зон боевых действий. ЕС-121 совершили 14 000 боевых вылетов, налетав без потерь 98 000 часов.

В середине шестидесятых годов появились ударные самолеты, предназначенные для полетов к цели на малых высотах. В подобной ситуации целевое оборудование Ту-126 становилось малоэффективным, что потребовало разработки новых требований к самолету аналогичного назначения, получившего обозначение А-50.

В 1984 году последние Ту-126 сняли вооружения и заменили на А-50. К сожалению, не был сохранен ни один из выпущенных самолетов, если не считать полуразрушенного планера этой машины, доживающего свой век на аэродроме ЛИИ.

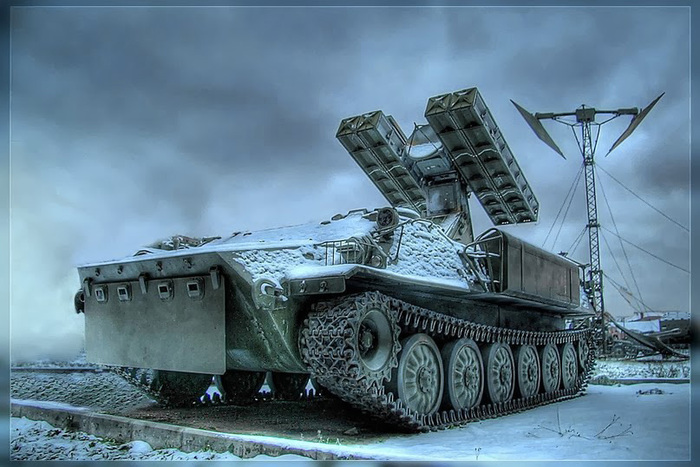

"Стрела-10"

«Стрела-10» — советский зенитно-ракетный комплекс. Комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Работы по созданию самоходного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10СВ» (9К35) проводились по Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 24 июля 1969 г. Несмотря на то, что в тот же период велась разработка зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», создание относительно простого зенитного комплекса в порядке дальнейшего совершенствования ЗРК типа «Стрела-1M» было признано целесообразным по экономическим соображениям. При этом исходили из тактического назначения такого комплекса как дополнения к комплексу «Тунгуска», способного обеспечить уничтожение внезапно появляющихся низколетящих целей в условиях сложной воздушной и радиоэлектронной обстановки.

Как и при разработке ЗРК «Стрела-1″, организацией – головным разработчиком комплекса ЗРК 9К35 в целом, а также ракеты 9М37, аппаратуры пуска ЗУР и контрольно-проверочной машины было определено Конструкторское бюро точного машиностроения (КБТМ), а головной организацией по разработке ГСН и неконтактного взрывателя ЗУР – ЦКБ «Геофизика».

В соответствии с заданием комплекс «Стрела-10СВ» должен был обеспечивать:

поражение целей, летящих на встречных курсах со скоростью до 415 м/с (до 310 м/с – на догонных курсах) на высоте от 25 м до 3500 м, на дальности от 800 до 5000м при параметре до 3000м;

вероятность поражения одной ЗУР одиночной цели, маневрирующей с перегрузками до 3...5ед., не менее 0,5...0,6 при наличии целеуказания от средств управления ПВО полка и при отсутствии организованных помех и ловушек:

возможность ведения борьбы с целями как автономно (с визуальным обнаружением целей), так и в системе централизованного управления при приеме целеуказаний по речевому радиоканалу от пункта управления ПУ-12 (ПУ-12М);

авиатранспортабельность (на Ан-12Б и Ми-6) и возможность преодолевать водные преграды вплавь.

К началу 1973 года ЗРК «Стрела-10СВ» был предъявлен для проведения совместных испытаний. Испытания проводились на Донгузском полигоне с января 1973г. по май 1974г. После устранения выявленных в процессе испытаний недостатков комплекс 9К35 был принят на вооружение по Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 16 марта 1976 г.

На западе комплекс получил обозначение SA-13 «Gopher»(Суслик).

В состав комплекса 9К35 входит:

боевая машина (БМ) 9А35, оборудованная пассивным радиопеленгатором целей,

боевая машина 9А34 (без радиопеленгатора),

ЗУР 9М37,

контрольно-проверочная машина.

В отличие от ЗРК «Стрела-1М» комплекс 9К35 (см. проекции) размещался не на колесной машине БРДМ-2, а на гусеничном многоцелевом тягаче МТ-ЛБ, грузоподъемность которого позволила увеличить возимый боекомплект с четырех до восьми ЗУР (четыре – на направляющих пускового устройства и четыре – в корпусе самохода). При этом потребовалась длительная отработка приборного оборудования боевой машины, на которое воздействовали мощные вибрации гусеничного шасси, несвойственные ранее применявшимся колесным машинам.

В ЗРК «Стрела-10СВ» использовался электропривод пускового устройства, а не мускульная сила оператора, как в комплексе «Стрела-1М».

Для комплекса «Стрела-10СВ» была разработана новая ракета, получившая обозначение 9М37. В состав ракеты 9М37 входила двухцветная головка самонаведения, в дополнение к примененному в ЗРК «Стрела-1M» фотоконтрастному каналу использовался и тепловой (инфракрасный) канал, что повышало боевые возможности ЗРК при стрельбе навстречу и вдогон цели, а также в условиях помех. Фотоканал использовался как резервный, так как в отличие от теплового он требовал охлаждения, которое могло обеспечиваться только при однократной предпусковой подготовке ЗУР.

Для ограничения скорости проворота ракеты по крену на ЗУР применены расположенные позади крыльев отдельно стоящие роллероны. При сохранении диаметра корпуса и размаха крыла ЗУР комплекса «Стрела-1» длина ракеты 9М37 увеличена до 2,19 м.

Для повышения эффективности боевого снаряжения при сохранении прежней массы (3 кг) осколочно-фугасной боевой части в БЧ ЗУР 9М37 были использованы стержневые поражающие элементы. При прямом попадании в цель контактный датчик, а в случае пролета ракеты вблизи цели – неконтактный электронно-оптический датчик, задействовали предохранительно-исполнительный механизм на подрыв боевой части ЗУР.

Введение в комплекс «Стрела-10СВ» аппаратуры оценки зоны пуска 9С86, автоматически вырабатывающей данные для отработки требуемых углов упреждения, позволило своевременно осуществлять пуски ракет. Ее основу составляли когерентно-импульсный радиодальномер миллиметрового диапазона волн, обеспечивавший определение дальности до цели (в пределах от 30 до 10300м с максимальной ошибкой не более 100м) и радиальной скорости цели (с максимальной ошибкой не более 30м/с), а не аналого-дискретное счетно-решающее устройство, которое определяло границы зоны пуска с максимальными ошибками 300-600м и углы упреждения при пуске со средними ошибками 0,1-0,2°.

В комплексе «Стрела-10СВ» появилась возможность обстреливать более скоростные цели по сравнению с ЗРК «Стрела-1М» расширились границы зоны поражения. Если комплекс «Стрела-1М» не был защищен ни от естественных, ни от организованных оптических помех, то ЗРК «Стрела-10СВ» при работе с использованием теплового канала ГСН был защищен от естественных помех и в определенной мере – от одиночных преднамеренных оптических помех-ловушек. Однако в ЗРК «Стрела-10СВ» еще оставались многие ограничения эффективной стрельбы с использованием как фотоконтрастного, так и теплового каналов ГСН ЗУР.

ЗРК 9К35 организационно объединялись в зенитный ракетный взвод «Стрела-10СВ» зенитной ракетно-артиллерийской батареи (взвод ЗРК «Стрела-10СВ» и взвод комплекса «Тунгуска») зенитного дивизиона мотострелкового (танкового) полка. Взвод состоял из одной боевой машины 9А35 и трех машин 9А34. В качестве батарейного командирского пункта использовался пункт управления ПУ-12 (ПУ-12М), который в дальнейшем предполагалось заменить на унифицированный батарейный командирский пункт «Ранжир».

Централизованное управление комплексами «Стрела-10СВ» в составе батареи и зенитного дивизиона полка предлагалось осуществлять так же, как и комплексами «Тунгуска» – путем передачи команд и целеуказаний от батарейного командирского пункта и командного пункта ПВО полка по радиотелефону (до оборудования ЗРК аппаратурой передачи данных) и по радиотелекоду (после такого оборудования).

Вариант «Стрела-10М3-К» на базе БТР-60:

Характеристики:

Боевая масса, т: 12,3;

Экипаж, чел.: 3;

Длина корпуса, мм: 6450;

Ширина корпуса, мм: 2850;

Высота, мм: 2220 (в походном положении);

Клиренс, мм: 395—415;

Тип брони: противопульная. Лоб корпуса, мм/град. 14;

Пулеметы: 1 х 7,62-мм ПКТ;

Основное вооружение: 8 х ЗУР 9М37 или 9М333;

Тип двигателя: V-образный 8-цилиндровый дизельный жидкостного охлаждения;

Мощность двигателя, л. с.: 240;

Скорость по шоссе, км/ч: 60;

Скорость по пересеченной местности, км/ч: 5-6 на плаву;

Запас хода по шоссе, км: 500;

Тип подвески: индивидуальная торсионная, с гидравлическими амортизаторами;

Преодолеваемый подъем, град.: 35;

Преодолеваемая стенка, м: 1,1;

Преодолеваемый ров, м: 2,8;

Преодолеваемый брод, м: плавает.

Боевое применение.

Война в Персидском заливе. 15 февраля 1991 года, в ходе операции «Буря в пустыне», иракские ЗРК «Стрела-10» сбили одного за другим два американских бородавочника А-10.

Гражданская война в Сирии — Сирийские арабские сили ПВО принимали участие в отражении ракетного удара США, Британии и Франции в 2018 году. Всего, ЗРК «Стрела-10» было выпущено 5 ракет, поражено три цели. Министерство обороны США опровергает эти заявления, согласно данным Пентагона, ПВО Сирии не смогли перехватить ни одной ракеты или самолёта.

Вторая Карабахская война. Не менее 3 ЗРК «Стрела-10» армянских вооружённых формирований было уничтожено турецкими ударными БПЛА Bayraktar TB2 находящихся на вооружении Азербайджана .

В вооруженном конфликте на Украине "Стрела-10" применяется обеими сторонами.