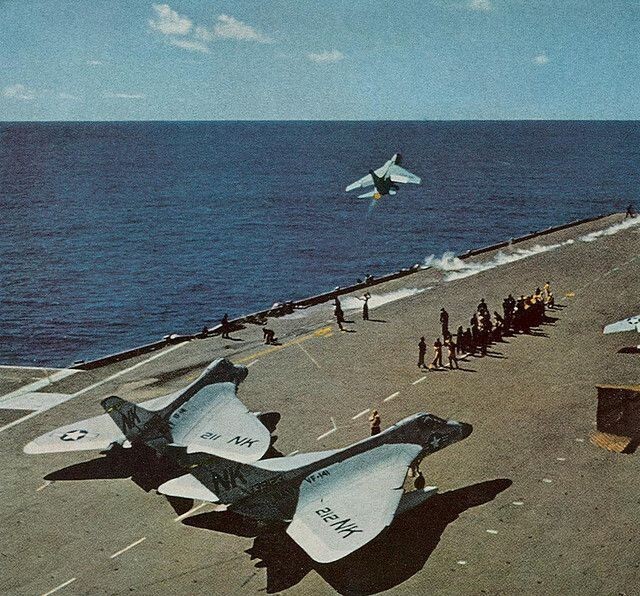

Небесный скат Douglas F-4D/F-6 Skyray

Самолёт Douglas F4D Skyray (после 1962 года обозначение F-6 Skyray) - это первый в мире сверхзвуковой истребитель палубного базирования разработанный фирмой Douglas. В 1951 году ВМС США начали лётные испытания четырех палубных истребителей со стреловидным крылом. Один из них был построен по схеме "летающее крыло", что явилось весьма необычным для палубного самолёта. Он имел треугольное крыло большой площади со стреловидностью 53 по передней кромке. В то время это было новым и довольно смелым решением, особенно для самолёта палубного базирования, так как у большей части реактивных истребителей крыло имело стреловидность всего 35. Обеспечить приемлемые взлетно-посадочные характеристики предполагалось за счет мощной механизации крыла.

Конструирование столь необычного истребителя поручили Эдварду Хайнеману - работу над ним он начал по заказу флота в 1947 году. Целый год ушел на выбор "геометрии" крыла для будущего палубного перехватчика. Истребитель проектировался как двухдвигательный, но установить пришлось один, более мощный турбореактивный двигатель J40 (модель 40Е), разработанный фирмой "Вестингауз" при финансовой поддержке ВМС. С включенным форсажем он развивал тягу 5280 кгс. Окончательный вариант нового палубного истребителя, получившего обозначение XF4D-1, фирма "Douglas" представила флоту в сентябре 1948 года. Вскоре началось изготовление трех машин для проведения испытаний, однако когда планеры первых двух были построены, оказалось, что J40 еще не готовы для использования на самолёте. Эти двигатели лишь прошли 150-часовые стендовые испытания, которые выявили невысокую их надежность, обусловленную новой недостаточно отработанной электронной системой управления.

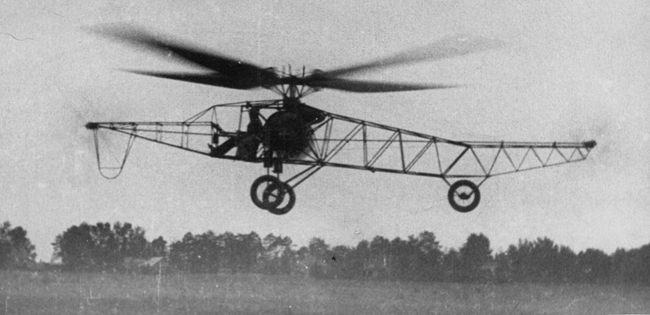

23 января 1951 года истребитель XF4D-1 поднялся в воздух. Он получил название "Skyray" ("небесный скат"), как нельзя лучше отражающее необычную форму самолета, походившего на распластанное морское чудовище. После многочисленных доработок XF4D-1, по мнению летчиков-испытателей, стал прекрасным самолётом с отличной управляемостью на всех режимах полёта. В сентябре 1953 года был, наконец, отработан долгожданный двигатель J40-WE-8 с форсажной камерой и установлен на второй экземпляр XF4D-1. После того как самолет совершил несколько полетов с новым ТРД, его перегнали на авиабазу ВМС в Эль-Сентро. Погодные условия в этой области США и ровная поверхность озера позволяли "Скайрзю" с новым двигателем достигать рекордных по тем временам скоростей. Рекордные достижения F4D, однако, не улучшили эксплуатационных качеств двигателя J40-WE-8, и в серию самолёт пошел с ТРД J57-Р-2 с максимальной тягой 6123 кгс. Первый серийный экземпляр взлетел в июле 1954 года. Начиная с этого момента серийное производство нового истребителя флота начало набирать темп, своего максимума оно достигло в 1957 году, когда за одну неделю с конвейера сходило три самолета.

Существенным недостатком самолёта являлась его продолжительность полета: на максимальном режиме работы двигателя топлива хватало только на 25 мин полета, на крейсерском, соответственно, - на 45 мин. Правда, с подвесными баками F4D Skyray превращался в обычный палубный самолёт, способный совершать перелеты продолжительностью 1 ч 25 мин. В ближнем маневренном бою F4D Skyray проигрывал своим ровесникам "Фьюри" и "Кугуару". Так, маневрирование F4D на околозвуковой скорости приводило к его быстрому снижению, ну а на малых скоростях маневренность самолета с треугольным крылом была неважной. Однако высокая скороподъемность давала пилотам F4D Skyray некоторое преимущество. Этот самолёт часто демонстрировался на международных авиационных выставках. Последний раз - на парижском авиасалоне в 1961 году в варианте топливозаправщика с подвесным контейнером системы "Бадди".

Серийное производство самолёта F4D Skyray продолжалось до декабря 1958 года, всего построено 420 машин. В процессе производства самолёт несколько раз модернизировался. Двигатель J57-Р-8 заменили на J57-P-8A с тягой 6800 кгс. В состав оборудования включили радиорелейный канал связи с пунктом управления на авианосце. Теперь F4D мог наводиться на цель автоматически и вне зависимости от погодных условий. Такие всепогодные истребители поступили на вооружение семи эскадрилий палубной авиации и одной - базовой.

Часть новых F4D Skyray находилась в тренировочной эскадрилье VF (AW)-3 "Голубая Немезида". Через некоторое время эту часть передали в ведение командования континентальной обороны ВВС США. "Скайрэи" из VF (AWJ-3 отличались эффектной раскраской: синие киль и гаргрот были усыпаны мелкими звездами разных размеров (килевой код подразделения "РА"). До марта 1963 года "Голубая Немезида" базировалась на авиабазе Норт Айленд. Морская пехота тоже не обошла вниманием всепогодный "Скайрэй" и сформировала из них две эскадрильи - VMFAW-114 и -115.

В начале 60-х годов перехватчики F4D Skyray стали выводить из состава боевых частей флота. На смену им пришли истребители "Крусейдер" фирмы "Воут". В июне 1962-го в рамках упорядочения обозначений самолётов ВВС и флота США, F4D Skyray получил новое обозначение - F-6А. Ко второй половине 60-х годов этот самолет, как и большинство разработок начала пятидесятых, безнадежно морально устарел и стал изыматься из частей первой линии и с авианосцев. Его сменили истребители F-4 "Фантом". F4D Skyray не довелось повоевать, но добрая слава о нем, как об одном из самых надежных и простых "палубников", а также как о самолете, отобравшем лавры первенства по скорости у сухопутных машин, вполне заслуженна.

F4D Skyray не был сверхзвуковым самолётом, но мог короткий промежуток времени лететь со скоростью, незначительно превышающей скорость звука. В 1956 году фирма "Дуглас" подготовила к испытаниям вариант сверхзвукового самолёта под обозначением F4D-2. Увеличение максимальной скорости полета достигалось за счет нового двигателя J57-P-12 с тягой (по различным источникам) от 6000 до 7257 кгс и улучшения аэродинамики. Крыло самолёта стало более тонким, изменилось остекление фонаря. Более острой сделали носовую часть - все это снизило общее лобовое сопротивление истребителя. Опытный образец модернизированного самолета поднялся в воздух 21 апреля 1956 года.

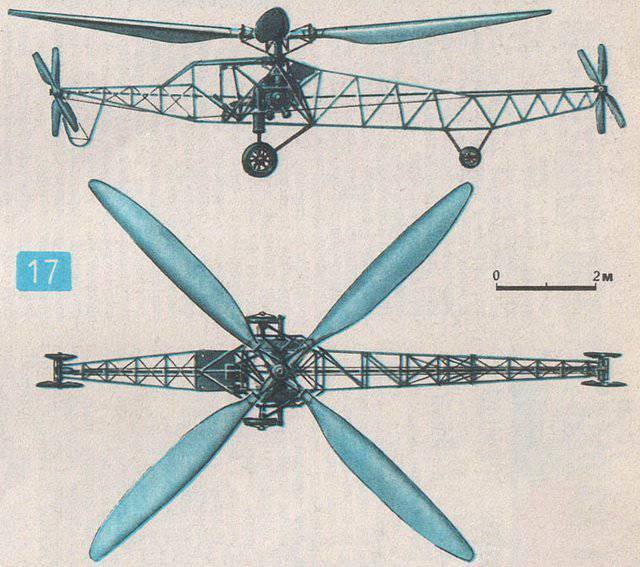

Палубный истребитель-перехватчик F4D Skyray представляет собой моноплан с треугольным крылом. На задней кромке крыла расположены элевоны и триммеры, на передней - предкрылки. Воздушные тормоза установлены по обеим сторонам фюзеляжа в корневой части крыла. В лобовом участке крыла находятся воздухозаборники двигателя. Консоли крыла складываются гидравлическим механизмом. Вертикальное оперение однокилевое, стреловидное, с секционированным рулем направления. Фюзеляж самолёта плавно переходит в крыло. Носовая часть немного опущена для улучшения обзора при посадке. В переднем отсеке располагается кабина летчика и РЛС. В закабинном отделении установлены блоки радиосвязного и электрооборудования. К нижней поверхности хвостовой части фюзеляжа прикреплен тормозной крюк. Основные топливные баки находятся в месте перехода крыла в фюзеляж. Заправка производится через две горловины вблизи воздухозаборников.

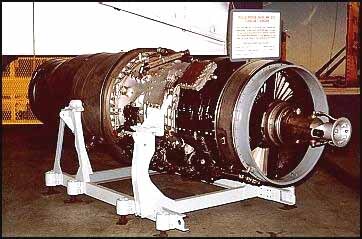

Шасси самолета трехстоечное, с носовым колесом. Все стойки убираются вперед, имеется дополнительная хвостовая опора. Носовая стойка длиннее основных - для увеличения стояночного угла атаки. Силовая установка состоит из одного двигателя. Опытные образцы оснащались ТРД "Аллисон" J35-A-17 с тягой 2270 кгс. Этот двигатель заменили на J40-WE-6 с тягой 3400 кгс фирмы "Вестингауз", затем самолет летал с ТРД J40-WE-8 (5260 кгс). Серийные машины комплектовались двигателями семейства J57 фирмы Pratt-Whitney с максимальной тягой на форсаже 6800 кгс. Управляется самолёт с помощью двух гидравлических систем - основной и резервной. Бустеры на F4D необратимые: загрузка органов управления создается пружинными механизмами.

Оборудование F4D Skyray / F-6 Skyray включает в себя систему управления огнем "Аэро-13", которая состоит из радиолокатора APQ-50 и стабилизированного прицела Мк. 16. На последних сериях "Скайрэя" "Аэро-13" делает возможным автоматизированный перехват цели. Вооружение F4D Skyray состоит из четырех пушек калибра 20 мм с боезапасом по 70 снарядов на ствол. На шести пилонах под крылом можно подвесить: шесть блоков с 70-мм НУР по семь ракет в каждом, четыре блока с НУР по четыре ракеты в каждом, две бомбы калибром 908 кг и подвесные баки емкостью 565 или 1150 л. На последних сериях F4D-1 на внешние подкрыльевые узлы могли подвешивать до четырех управляемых ракет "Сайдвиндер".

Тактико-технические характеристики Douglas F4D Skyray / F-6 Skyray

Размах крыла, м 10,21

Длина, м 13,92

Высота, м 3.96

Площадь крыла, м2 51.74

Масса, кг

- пустого самолета 7268

- взлетная масса 9072

Емкость топливных баков, л

- внутренняя 2840

- внешняя 2272

Тип двигателя 1 ТРД Pratt-Whitney J57-P-2 (J57-P-8B)

Тяга, кгс

- нефорсированная 1 x 43.14 ( 46.71 )

- форсированная 1 x 60.04 ( 64.50 )

Максимальная скорость, км/ч

- на высоте 1211

- у земли 1159

Практический потолок, м 14630

Максимальная дальность, км 1530

Радиус действия, км 320

Экипаж, чел 1

Вооружение: четыре 20 мм пушки Temco-Ford

боевая нагрузка - 1814 кг на 6 узлах подвески

бомбы, ПУ 72х70-мм НУР.

два центральных замка предназначены для

подвешивания дополнительных топливных баков емкостью 567 или 1136 л каждый