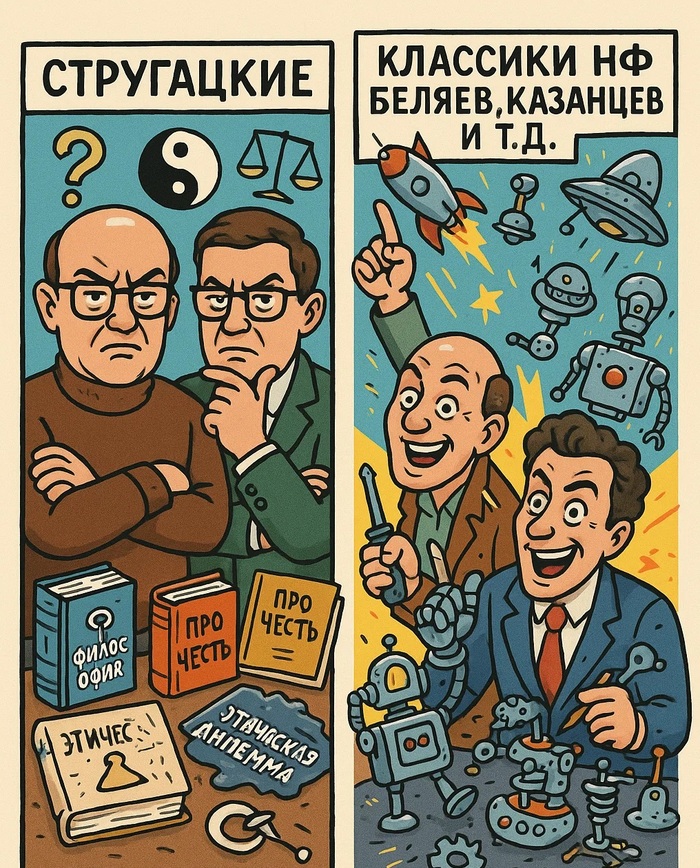

Стругацкие — гении или переоценённый миф советской фантастики? Разбор на максималках

Ах, братья Стругацкие… Эти имена у всех на слуху: школьники — «Пикник на обочине», студенты — «Трудно быть богом», взрослые вспоминают «Отель “У Погибшего Альпиниста”» как произведение «смысла и философии». Вроде бы культ, вроде бы мастера мысли, вроде бы вершина советской фантастики. Только вот давайте включим мозг и посмотрим трезво дорогие друзья.

Неопровержимый факт - Стругацкие умеют писать.

Да, это неоспоримо. Лёгкий язык, динамика, умение держать внимание читателя. Их романы читаются, как захватывающий сериал: хочется перевернуть страницу и узнать, что дальше. Но! Если убрать психологические размышления, философские вставки и морализаторство — останется… набор сцен, который можно назвать приключением, но не больше.

А теперь, внимание, настоящие мастера советской фантастики!

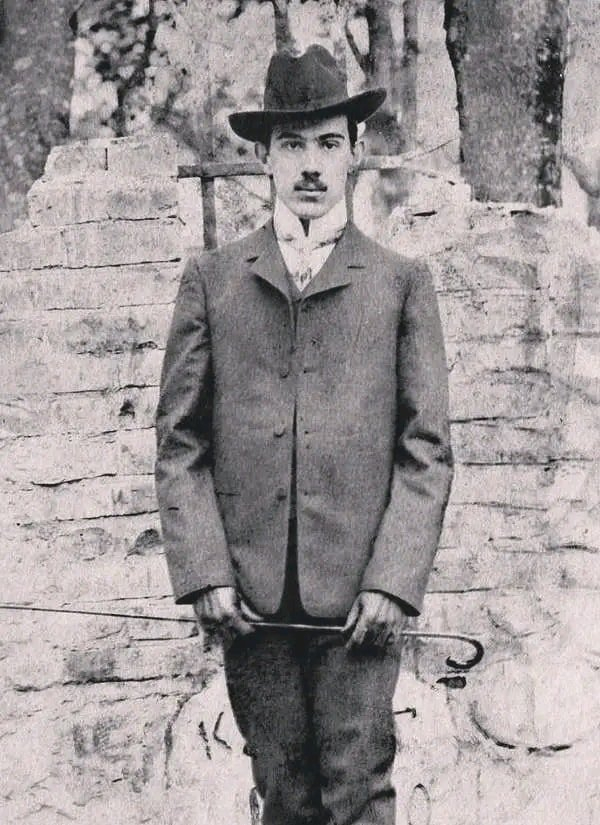

Александр Беляев — «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль». Настоящий научный инженер, который создавал миры, в которых каждая деталь имеет логическую основу. Технологии, эксперименты, социальные модели — всё реально, а не просто «философия на фоне».

Алексей Казанцев — «Похищение Земли», «Серебряная буря». Читаешь и думаешь: «Да, это фантастика будущего!» — и мозг реально работает. Тут технологии, изобретения, социальные эксперименты, космос, опасности.

Стругацкие же… Попробуйте убрать из их романов мораль и психологизм. Останется «пустая» приключенческая история. Сравните: «Трудно быть богом» — главная тема — дилемма героя, мораль, философия. Цивилизация? Декорация. «Голова профессора Доуэля» — наука, технологии, социальные вопросы, последствия экспериментов. Разница ощутима на мой взгляд.

Почему же Стругацкие стали культовыми?

Время и идеология. СССР, 60–70-е: нужен «человек и мораль», а не космические технологии. Они попали в эпоху, когда философские притчи читались как откровения.

Философская помпезность. Если в роман впихнуть кучу мыслей о добре и зле, читателю кажется, что это «глубоко». На деле это психологизм без настоящей научной фантазии.

Маркетинг советской культуры. Их тиражи, критика, поддержка редакторов — всё это превратило их в бренд, культ, а не в настоящую вершину жанра.

Итак подведем итог:

Стругацкие: «Думаем о добре и зле, мир подождёт»

Беляев/Казанцев: «Строим мир, и он реально работает»

И ещё один важный момент — научная фантастика vs философская притча.

Настоящая фантастика должна расширять горизонты мысли, ставить вопрос: «А что если это правда?» Беляев и Казанцев задавали такие вопросы постоянно. Стругацкие же чаще говорят: «А как бы вы поступили в такой моральной дилемме?» — полезно, конечно, но мозг при этом работает меньше, чем сердце.

Вывод

Вклад Стругацких сильно переоценен. Они стали брендом и культурным символом эпохи, но настоящие гении советской фантастики — это Беляев, Казанцев и другие, кто создавал миры с логикой, научной основой, социальными и технологическими экспериментами. Их фантастика реально развивает ум, а не только душу.

Если хотите «мозг в тонусе» — читайте забытых мастеров. Стругацких оставьте для цитат, философских дискуссий и мемов вроде: «Когда хочешь стать богом, но не хочешь строить мир»

Короче, по-моему культ Стругацких — это миф советской культурной памяти. А настоящие открытия и вдохновение ждут тех, кто осмелится перелистнуть старые страницы Беляева, Казанцева и их коллег. Там фантастика, от которой реально кружится голова. Приятного чтения!