Славянская мифология и сказки

Гамаюн

Многоножица. Рыба из древнерусских рукописей

Концепт-арт для персонального проекта «Песнь Лебедя», основанном на славянской культуре

«Летописцы Тридесятого Царства верят, что рыба многоножица во время голода питается своими ногами, которые через непродолжительное время вновь отрастают.»

Чуточку больше о проекте «Песнь Лебедя» можно узнать тут: https://vk.com/konhis_art

Русалка (стихотворение)

Тихой воды прохлада,

Мха на ветвях узор,

Блеклых кувшинок влага -

Не тешат.

Русалки взор

Холоден и безучастен.

Ждет на ветвях она

Минуту короткого счастья,

Свидания у скользкого дна.

Вздыхает лукавая томно,

Средь топи недоброй, безмолвной:

"Ах, где же ты,

милый, любимый?"

Спят тихо

любовники в тине...

2022

«Живое слово», наша первая игра | Просьба о помощи

Салют!

Ребят, всем привет! Дело такое: мы разрабатываем небольшую jRPG в восточнославянском антураже. Над игрой мы с женой работаем уже продолжительное время, к релизу готовится демка, и сейчас ведется активная работа над контентным наполнение основной игры. И тут выяснилось... что нам нужно много интересных чудищ. Мы уже прилично в этом вопросе покопались, нашли целый ряд всяких интересных штук в белорусской, молдавской, румынской, украинской и и сербской мифологиях, а так же в верованиях малочисленных народов России. У нас уже есть и буки трех разновидностей, и Анщих Сисьва Пялт, и вит-куль, и оржавеник с жабалакой. Чуть подробнее можно почитать вот здесь, например. Сейчас у нас их около 40 штук.

Но нам нужно еще штук 10 всяких разных тварей. Люди здесь подкованные есть, поэтому просим у вас помощи в этом вопросе. Есть ровно два ограничения: это должны быть именно мифологические славянские твари (или малочисленных народов), а не сказочные, и в них не должно быть никакой примеси христианства.

Тот, кто предложит самых интересных созданий, в награду сможет подарить свои фамилию и лицо одному из второстепенных персонажей.

Как-то так.

Наша группа VK: https://vk.com/lockongames (тут сразу же публикуется все самое свежее и интересное)

Steam: https://store.steampowered.com/app/2256240/_/ (вняли всем вашим советам. Страничка на реконструкции)

VK Play: https://vkplay.ru/play/game/vividtale/ (эта тоже)

Будем крайне рады всем)

Я ПОДОЗВАЛ КОНЯ ...

Песня из х/ф «Пацаны» 1983 г. Музыка и вокал – Виталий Черницкий. Слова В. Большакова. Идеально подобранный видеоряд из почти документального фильма о реальной дружбе мальчика и чёрного скакуна. Плюс нарезка из белорусского фильма «Осенние сны».

Все знают – и многие любят – эту сильную, красивую, душевную песню «Выйду ночью в поле с конём».

Потому что она резонирует с генетической РОДовой Памятью, будит её... Потому что был на Руси Ведийской и Древлеверческо-Православной у воев-героев, бога-тырей, русов-росов такой самый первый Обряд посвящения детей-отроков в воины-мужчины. Сохранившийся у древне-русских князей и воинов даже после принятия христианства. Имевший место быть и в казачьей Традиции посвящения, испытания, воспитания, становления юных казачков – ещё каких-то лет 100 назад.

Мальчик в 5-7 лет (или в 12-14) проходил свой первый Обряд посвящения в воины-мужчины. Ему давали коня – и он гордо уходил с ним в закат... Уходил с ним один в ночную степь, или в широкие заливные луга. И он должен был справиться с ним, подчинить его своей воле. И скакать на нём до светлой зари, встретить её верхом на коне.

Но не всегда это получалось – и не у всех. Если конь прискакивал без него, а он заплаканный и ушибленный-покалеченный приплетался за ним в хвосте – он считался завалившим экзамен, непригодным к воинской и мужской стезе. Это было позором для него и его семьи.

В особых случаях, если он не сдавался – был крепок духом и твёрд намерением сдать свой экзамен, пройти Обряд посвящения, встретить зарю новой жизни верхом на коне – через год (или в 12-14 лет) у него был ещё один шанс сделать это. Но такие случаи бывали крайне редко. Вот об этом, собственно, песня... И РОДовая Память об этом записана в нашей генетической «прошивке».

Этот обычай был кое-где и в русских деревнях ещё в первой четверти 20 века – до революций, смут и кровавых ужасов братоубийственной Гражданской… О нём знал – и возможно, прошёл его – Сергей Есенин:

Я теперь скупее стал в желаньях.

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Будто я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Об этом же писал в своих мистических озарениях-откровениях русский поэт Николай Рубцов:

Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны –

Неведомый сын удивительных вольных племён!

Как прежде скакали на голос удачи капризной.

Я буду скакать по следам миновавших времён...

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье

И тайные сны неподвижных больших деревень.

Никто меж полей не услышит глухое скаканье,

Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник

Расскажет в бреду удивлённой старухе своей,

Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,

Неведомый отрок – и скрылся в тумане полей…

Об этом же писал и я на заре туманной юности, лет в 17… Грезя об открывшихся мне стародавних временах, как-то вдруг позвавших меня. «Что-то с памятью моей стало: всё, что было не со мной – помню…»

Время нас подождёт…

Светом звёздным напитаны Росы.

То ли плачет Земля,

То ли гудом зовёт сыновей.

То ли я во степи

Разсекаю по юности босый.

То ли ветер пространств

Гонит в Правь одичалых коней.

Одичалые без хозяев – погибших воев-героев –

кони на вольных выпасах

тоскуют по ним...

О Роськая Земле! Уже за шеломянем еси!

_________________________________________

Ты помнишь, Княже, ярый звон булата,

Хазарски тьмы, их визг, багряну пыль...

Они рубились тоже не за злато –

Их гнал вперёд пылающий ковыль.

Рази, мой Князь! Души моей Ярило...

На чёрных копьях вздёрнут к небесам.

Щиты червлёны тьмы давили силы.

Поклав живот, мы не имали срам!

Здесь, у Отцов, я снова с вами, браты.

Как много вас сегодня собралось...

И пусть гремит неистовым набатом

Наш звон мечей за Матерь Божью Рось!

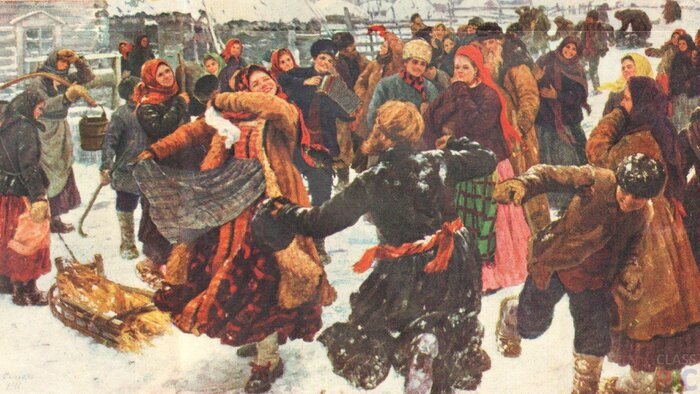

Масленица: истоки и символика праздника

Единого мнения о том, когда и как появился этот праздник, у нас нет. Разные исследователи предлагают разные версии. Пожалуй, согласны они только в одном: корни Масленицы уходят в далёкую древность.

Есть версия, что в языческую эпоху период Масленицы был праздником весеннего равноденствия и не только обозначал границу зимы и весны, но и служил началом Нового года. С этим связан интересный обряд обжорства, который в некоторых областях сохранился до сих пор. В первый день Нового года было принято есть как можно больше. Люди старались приготовить очень много вкусной еды и наесться ею до отвала. Считалось, что благодаря такому обычаю весь год будет сытным и благополучным (вспомним сегодняшнюю поговорку «как год встретишь, так его и проведёшь»). И хотя Новый год со временем был перенесён на январь, обряд сохранился. В Беларуси долгое время считалось, что в последний день Масленицы нужно было есть 7 раз (по числу недель поста), у поляков принято было есть столько раз, сколько собака махнёт хвостом, а хорваты полагали, что употреблять пищу нужно минимум 9-10 раз в день. Это называлось «обжорство про запас». Основными блюдами в период Масленицы считались масло, молоко, сыр. В Украине и Беларуси делали вареники и поливали их большим количеством масла и сметаны.

По другой версии, Масленица восходит к языческому празднику в честь бога Велеса. Считается, что с приходом христианства культ Велеса перешёл в почитание Св. Власия, сохранив при этом черты языческого божества – они оба считались покровителями скота. Праздник этого христианского святого приходится на 11 (24) февраля, когда «Власий сшибает рог зиме», что трактуется как конец зимнего времени и начало весны. Кроме того, в этот день принято было освящать коровье масло и печь блины. Коров в это время старались кормить как можно сытнее и лучше. Связь Св. Власия с маслом сохранилась в фольклоре, например, в Беларуси есть поговорка: «На Власа бери ковшом масло». Ещё одна народная пословица гласит: «У Власия и борода в масле». Однако правдоподобность связи Масленицы с Власием или Велесом ставится под вопрос, ведь, вероятнее всего, эти праздники существовали в одно время.

Обряды

Масленичные обряды – это целый сложный комплекс, связанный с несколькими направлениями:

встреча весны и проводы зимы

поминание умерших

земледелие и плодородие

семейно-брачная обрядность

Поминальные обряды часто связываются с земледельческими, так как основное время помина приходилось на весну (Масленица, Радуница, Троица), когда земля и природа пробуждаются, освобождаются от зимних оков и наступает время посева. Эту связь подкрепляют верованиям о том, что умершие предки уходят в загробный мир и оттуда помогают живым. Особенно сильно, по поверьям, они могли воздействовать на урожай. Например, у русских крестьян была традиция зимой зажигать поминальные костры для предков. Они надеялись, что «от этого огня пшеница народится ярая» [Зеленин].

Есть мнение, что Масленица, как и Святки, была когда-то поминальным праздником. Раньше было принято первый испечённый блин класть на окно или отдавать нищим «на помин усопших». В последнее воскресенье Масленицы (Прощёное) женщины в полном молчании шли на кладбище. Там они просили прощения у умерших, плакали и причитали. Затем клали на могилы блины (иногда ставили и водку) и также в молчании уходили обратно.

К поминальным обрядам можно отнести кулачные бои, песни, пляски и скачки, которые проводят на Масленицу. Пропп считает, что они дошли до нас с древнейших времён тризны – восточнославянского погребального обычая, когда после сожжения покойника в его честь устраивались пиры, военные состязания и т.д. Кроме того, танцы и хороводы были направлены на плодородие и хороший урожай. У чехов была поговорка: «Не будешь танцевать, не уродится у тебя репа».

Отдельный интерес составляют брачные обряды. Вероятно, они были направлены как на увеличение плодородия, так и на пожелание большого и здорового потомства, ведь издавна способность женщины рожать проецировалась на способность земли приносить урожай.

У русских было принято валять молодожёнов в снегу, класть их друг на друга и заставлять прилюдно целоваться, чтобы у них скорее появился ребёнок. В Польше был обряд «вступления в бабы», когда женщины со всей деревни собирались вместе и запрягались в сани, куда сажали недавно вышедшую замуж девушку. Они катили её по снегу (зачастую сбрасывая с саней). В конце обряда девушка должна была угостить всех выпивкой. Этот обряд символизировал её вступление в общество в новом статусе жены.

Молодожёнов чествовали, привечали в каждом доме и старались угостить. Также они участвовали в различных играх и танцах, пели матерные песни эротического содержания, разыгрывали сценки на тему совокупления и сексуальных приставаний.

Считалось, что Масленица – это время, когда не действуют запреты и социальные нормы, поэтому многие ритуалы были эротически окрашены, а обнажение и сквернословие были едва ли не обязательными атрибутами.

Блины

О том, почему именно блины стали одним из главных символов Масленицы, мнения тоже разделяются. Некоторые считают блин славянским символом солнца за счёт его круглой формы, однако более современные исследования опровергают эту версию. По мнению Проппа, блины являются одним из самых древних блюд, которое научился готовить человек: до того как познать искусство выпекания хлеба, люди смешивали муку с водой и порциями выливали на горячие камни. Такая архаичность служит причиной того, что блины стали обрядовой пищей. Это предположение очень любопытно и вполне имеет место, потому что испокон веков и до наших дней блины считаются поминальной пищей. Учитывая, что многие масленичные обряды связаны с памятью об умерших, именно поминальная функция делает блины символом Масленницы.

Чучело Масленицы

Обычно чучело делали к четвергу Масленичной недели. Как правило, его наряжали в женскую одежду, хотя в некоторых местах делали мужское чучело. В некоторых регионах в одну руку ему давали водку, а в другую блин. С плясками, песнями, шутками и прибаутками чучело носили по деревне – это называлось встречей Масленицы. Но гораздо интереснее были её проводы. В московской области был записан такой обряд: в воскресенье – последний день празднования – парни и девушки украшают сани лентами и садятся в них, а чучело Масленицы сажают на лошадь. До самого вечера они катаются по деревне и поют песни, а когда стемнеет, вывозят чучело за пределы деревни, в поле и сжигают на костре. Когда пламя начинает угасать, люди берут оставшиеся части чучела (ещё горящие) и раскидывают по полю. Обряд сжигания чучела существовал практически у всех славянских народов.

В западнославянской традиции чучело носило имя Марена (а также Маржана, Морана, Smrtkа). В представлении чехов, поляков, словаков и других народов оно символизировало смерть, что видно из его названия (корни mаг-, mог- и smrt- обозначают смерть). Чучело делали из соломы и наряжали в женскую одежду, иногда в платье невесты.

В последнее воскресенье Масленицы (иногда на 4-ю или 5-ю неделю Великого поста) Марену так же, как восточнославянское чучело, выносили за пределы деревни и уничтожали. Было важно, чтобы её провожали все жители, ведь если кто-то пропустит этот обряд, то может заболеть или умереть. В Моравии говорили: «Кто со Смертью не ходил, тот сам умрёт».

Чучело не всегда сжигали, его могли утопить, закопать в землю или разорвать на части. После этого нужно было со всех ног бежать обратно в деревню и не оглядываться. Считалось, что если упадёшь, то в этом году тебя ждут несчастья.

Все славяне верили, что уничтожение чучела служило оберегом от природных бедствий, болезней и смерти, обеспечивало скорый приход лета, хороший урожай и счастливое замужество девушкам.

По одной из версий, чучело Масленицы – это отголоски невероятно древнего образа умирающего и воскресающего божества. Чучело является воплощением растительных сил природы. Его убивают и разбрасывают по полю, чтобы оно переродилось в посевах и всходах. Эта теория может подтверждаться тем, что символическому уничтожению кроме чучела Масленицы подвергается берёза на Русальной неделе, чучело Ярилы и Костромы. Все они воплощают растительную мощь природы и направлены на то, чтобы принести хороший урожай.

Масленичные обряды очень разнообразны и многогранны, а истоки праздника лежат в глухой древности. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем, как и где зародился этот праздник.

Источники:

1) Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901-1913. Москва. 1994.

2) Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Азбука, 2018.

3) Историко-астрономические исследования, Том 7. Святский Д.О., Очерки истории астрономии в Древней Руси. Часть I, 1961.

4) Толстая С. М. Полесский народный календарь. М., 2005

5) Пропп В.Я. Русские аграрные праздники – СПб.: Терра – Азбука, 1995

6) Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. / Под общей ред. Н. И. Толстого. М.: «Международные отношения», 1995.